トップQs

タイムライン

チャット

視点

宮内庁下総御料牧場

千葉県成田市の三里塚地区にあった御料牧場 ウィキペディアから

Remove ads

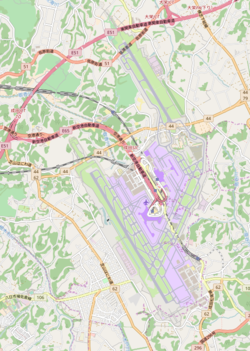

宮内庁下総御料牧場(くないちょうしもふさごりょうぼくじょう)は、1969年(昭和44年)8月18日まで千葉県成田市の三里塚地区に存在した御料牧場の名称である。

概要

要約

視点

前身

江戸時代、下総台地の北部に江戸幕府によって佐倉牧が設置され、軍馬や農耕馬の放牧地が存在していた。佐倉牧は7つの牧から構成されていたことから「佐倉七牧」とも称され、三里塚一帯には七牧の1つであった「取香牧(とっこうまき)」が置かれていた。佐倉牧は幕府の終焉により1869年(明治2年)に廃止された。

文明開化の煽りを受け、国内での羊毛生産を高める必要性が起こり、

- 青草に富むこと

- 樹林地に恵まれていること

- 物資の輸送に便利な所

を条件に、内務省は用地選定にアメリカ人牧羊家アプジョーンズを起用して、各地を実地調査した。その結果、七牧の一つ取香牧(現:成田市取香、三里塚周辺)の隣接地が牧羊場に定められ、1875年(明治8年)9月に下総牧羊場が開場した。この時、取香牧も閉場し、牛馬の改良に当たる取香種蓄場として発足した。この頃、内務卿大久保利通は現地の視察を行い、牧羊場・種蓄場両場の初代場長に内務省の岩山敬義が就任した。

この時大久保が、両国区(現:富里市両国)付近で、取香牧の馬が田畑に侵入しないために設けられていた野馬土手に駆け上り、「ここが適地である」と一言同行者に告げた[1]とする逸話が現地に残っている。

設立

大正・昭和

- 明治から大正にかけて、牧場経営は改善が図られ、事業は更に縮小へされた。1922年(大正11年)に牧場の経営が悪化し、馬の繁殖を一時中止した。

- 1923年(大正12年)に、牧場の総面積の6割にあたる2044町歩を帝室林野局へ移管し、かつての7区から三里塚、両国の2区だけとなった。

- 昭和に入り馬の繁殖が再開され、サラブレッドだけでなくアングロアラブなどの競走馬も手掛け、かつての活況が取り戻された。サラブレッドの産出は名高く、1927年(昭和2年)に英国から輸入されたサラブレッドの種馬トウルヌソルは、第1回東京優駿大競走の優勝馬ワカタカを産出し、1935年(昭和10年)に輸入されたダイオライトは、三冠馬セントライトを産出した。

- 文部省の推奨もあって、1939年(昭和14年)から戦況が厳しくなる1943年(昭和18年)まで、千葉県内の旧制中学校や実業学校でグライダーがブームとなり、御料牧場は生徒たちの訓練場として使われた[2]。

- 1945年(昭和20年)10月4日、アメリカの短波放送が「飢餓に瀕する国民を尻目に、天皇が莫大な財産を所有して安泰に暮らしている」と報道したことを受け、昭和天皇は宮内大臣石渡荘太郎に対して牧場を放棄する考えを示すが、石渡はこれを思いとどまらせる[3]。しかし、その後、日本社会党の伊達広らが中心となって、御料牧場解放運動が起きた。

- 1953年(昭和28年)5月7日、翌日にかけて昭和天皇が行幸。貴賓館が御泊所となった。牧場内や戦後に帰農した旧宮内庁職員(94世帯)による針ヶ沢西帰納地を視察[4]。

閉場から現在

- 1966年(昭和41年)3月に政府は、「臨時新東京国際空港閣僚協議会」を改組して千葉県と協議・検討を続けた。結果、富里の東方約10kmに位置する三里塚付近が航空管制、気象条件などの諸条件面で富里と差異がなく、また、国有地である下総御料牧場および県有地を最大限に利用、かつ敷地面積を航空審議会答申規模の約半分にする事により、民有地の買収を極力少なくして地元住民に対する影響を最小限に留めることができるなど、利点があることが判明した。1966年7月4日に「新東京国際空港の位置及び規模について」が閣議決定され、牧場は新東京国際空港の敷地となることが決定づけられた。

- 1969年(昭和44年)8月に、御料牧場は栃木県高根沢町に移転(宮内庁高根沢御料牧場)することが決定され、8月18日に閉場式が行われたが、成田空港反対闘争激化の折で空港反対派が場内に乱入した。80家族約300人と家畜約400頭が栃木へ移転した。

Remove ads

年表

- 1875年(明治8年) 大久保内務卿、牧羊場設置の上奏を上院に行う。大久保卿は取香牧を視察し、牧羊場並びに種畜場の用地を決定する[6]。

- 9月 下総牧羊場、取香種畜場開設。初代場長に岩山敬義を任命。米国人アプジョーンズ主任技師として雇用。レーサム採用。東北地方より和牛を購入、牛耕にて開墾開始。十倉村両国に牧羊場仮事務所を設置。

- 1876年(明治9年) 十倉村両国に本庁舎落成。全国より牧羊生徒57名入場。牛痘の為、牛耕を廃止。東北地方より牡馬購入、馬耕を設置。

- 1877年(明治10年) 内務省勧業寮を廃止。勧農局を設置。長原地区に病畜舎設置。レーサム退職。リチャード・ケイ採用。

- 1878年(明治11年) 取香種畜場に獣医科が設置される。獣医実地教育が始まる。

- 1879年(明治12年) アプジョーンズ、暴漢の後遺症などにより退職[6][7]。伊藤内務卿・大隈大蔵卿来場。本庁舎を両国より高堀に移す。

- 1880年(明治13年) 下総牧羊場と取香種畜場を合併、下総種畜場と改称。

- 1881年(明治14年) 明治天皇行幸(6月28日 - 7月2日)。リチャード・ケイ退職。農商務省が設置され農商務局に牧畜、獣医科を置き牧場はその所管となる。

- 1882年(明治15年) 明治天皇行幸(6月6日 - 9日)。獣医科を廃止。場内に駒場農学校獣医文科を設置。

- 1883年(明治16年) 波多野尹政場長に任命される。

- 1885年(明治18年) 牧場の所管が農商務省から宮内省になる。宮内省下総種畜場と改称。御料局が設置される。

- 1886年(明治19年) 宮岡正吉場長に任命される。同年勝野源八郎場長に任命される。野馬の飼養を廃止。宮内省官制定める。

- 1888年(明治21年) 牧場種馬寮の所管に移し、宮内省御料牧場と改称。新山荘輔場長に任命される。

- 1889年(明治22年) 事務所を両国区高堀から三里塚へ移す。

- 1891年(明治24年) 牧場会計を独立採算制とする。

- 1911年(明治44年) 千葉県営鉄道用地(多古線)として8町2反、県道敷地用として2町5反を無償貸付。

- 1913年(大正2年) 千葉県営鉄道用地として8町2反を県へ無償貸付。

- 1914年(大正3年) 御料牧場官制公布され、御料牧場は宮内大臣の管理に属し、主馬頭の統理となる。

- 1921年(大正10年) 本場の特別会計を改め通常会計に移す。

- 1922年(大正11年) 政府の行政整理により、用地2,044町歩を帝室林野局へ移管。後に、県・民間に払い下げる。御料牧場制を廃止。宮内省下総牧場と改称。馬の生産事業を中止。羽部義考場長に任命される。

- 1923年(大正12年) 増村嘉雄場長に任命される。

- 1926年(大正15年) 酒井克巳場長に任命される。

- 1927年(昭和2年) 新冠牧場に移管の種畜場を本場に戻す。馬の生産業務再開。英国よりサラブレッド種牡馬「トウルヌソル」を輸入。

- 1934年(昭和9年) 養鶏事業開始。

- 1935年(昭和10年) 英国よりサラブレッド種牡馬「ダイオライト」を輸入。

- 1939年(昭和14年) 獣医学実地教育創始記念碑が有志により建立。

- 1942年(昭和17年) 宮内省御料牧場と改称。田中二郎場長に任命される。

- 1945年(昭和20年) 主馬寮廃止。主殿寮が設置される。牧場はその所管となる。

- 1946年(昭和21年) 肉加工工場落成。本格的な肉加工業務が始まる。883町歩を帝室林野局へ移管後、払い下げる。

- 1947年(昭和22年) 宮内府法施行され、宮内庁は宮内府となる。

- 1948年(昭和23年) 131町歩を農林省に移管後、払い下げる。孵卵舎新築。

- 1949年(昭和24年) 宮内府は宮内庁となり、主馬寮廃止。牧場は新設の宮内庁管理部の所管となる。軽種馬の生産業務再開。

- 1953年(昭和28年) 昭和天皇・皇后、皇太子(現在の上皇明仁)行幸啓(5月7日)。第1回在京外交団招待。

- 1956年(昭和31年) 牧場が宮内庁の付属機関となる。

- 1961年(昭和36年) 輓馬生産事業開始。

- 1963年(昭和38年) 皇居内御料乳牛場を廃止。牧場にて業務を引く継ぐ。

- 1964年(昭和39年) 高野守雄場長に任命される。

- 1966年(昭和41年) 新牛乳処理場落成。

- 7月4日 三里塚地区に新東京国際空港設置の閣議決定。

- 9月~10月 新牧場の候補地調査の結果、栃木県塩谷郡高根沢町に設置の決定。

- 1967年(昭和42年)3月 新牧場を栃木県内に設置する旨の閣議決定。新牧場の用地買収並びに建設工事が始まる。

- 1969年(昭和44年)

- 8月18日 牧場閉場式を挙行。

- 8月 - 9月 新牧場(高根沢御料牧場)へ移転開始。

歴代場長

Remove ads

桜と御料牧場

皇室と御料牧場

1881年(明治14年)と1882年(明治15年)には、明治天皇の下総種畜場行幸があり、2度とも馬車を使用せず出発(赤坂仮皇居)から還幸までの4泊5日の行程で、37.5里(約140km)の道程を乗馬で過ごされ、綿羊の放牧、野馬の捕獲状況等を見学した。

1885年(明治18年)の宮内省移管後は、日本唯一の宮廷牧場として、皇室の御料牧場に対する関心も強まった。

太平洋戦争後の御料牧場は、御料馬や供奉馬の生産、御料用の畜産加工品をはじめ生肉、鶏卵、菜類の生産供出が主要となった。

皇族の来訪が相次ぎ、戦後の1951年(昭和26年)10月20日には順宮、清宮両内親王が一泊して場内を見学、芋掘りやキノコ狩りを行った[8]ほか、1953年(昭和28年)、昭和天皇・香淳皇后、皇太子(現在の上皇明仁)が行幸啓し飼養動物や農作業の状況見学した。

御料牧場ゆかりの人物

- アメリカ出身の牧羊家。明治政府に殖産興業政策の為に雇用された。1873年(明治6年)に岩倉遣米使節一行がアメリカを訪問した際、来日の交渉を持ち使節の帰国とともに来日したと考えられている。1875年(明治8年)、三里塚に創設された下総牧羊場の綿羊飼育の最高責任者として、また積極的な経営と知識をもって日本の近代綿羊業の基礎をつくり上げた。名前を「如温士(ジョオンズ)」、「如温寿(ジョオンズ)」などと漢字に当てはめる程の親日家だったとされるが、強盗に襲われて右腕に障害が残った。帰国後メキシコにおいて日本人移殖のため、在メキシコ大使館の顧問を務めた[9]。

- 5代目の場長。32年間場長を務めた。

- 種畜の改良・繁殖・育成等を含む飼養管理,治療法等に尽力したことから『日本獣医学の生みの親』といわれる。1924年、功績をたたえて銅像が建立された。第二次世界大戦中に供出されたが、2002年に三里塚記念公園に再建されている。[10]

- 牧畜啓蒙にも尽くし、日本人の好む桜を場内に植えることを発意、5万本の桜を植樹し人々が訪れる場所とした。[11]

- 種牡馬管理担当から26歳で騎手に転じた。チャペルブラムプトンの担当者であった。騎手顕彰者・野平祐二の父。

Remove ads

その他

- 皇族宿舎として使用されていた貴賓館の裏手に、コンクリート造の防空壕が存在し、「御文庫」と呼ばれる皇族用のものであったといわれる。ただし、「御文庫」と正式に呼称されていたかは確認が取れず、推測の域を出ていない。戦後は、御料牧場でとれたサツマイモやジャガイモの貯蔵庫として使われ、子供の遊び場にもなっていたが[14]、2008年(平成20年)10月21日から、成田市による本格的な調査が行われた。工事を請け負った間組(現安藤・間)の社史によれば、第二次世界大戦に日本が参戦した、1941年12月8日当日に完成したとされており[15]、内部の配電盤の「昭和16年製造」の文字が見られることからも、これが裏付けられる[16]。侍従小倉庫次の当時の日記には、「空襲の際の東宮御避難の時期は早きがよくはないか、未だ三里塚完成せざるやうなるが」と突貫で行われていた工事の進捗を案ずる様子が綴られている[15]。2010年(平成23年)4月から一般公開が開始され、内部を見学することが出来るようになった。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads