トップQs

タイムライン

チャット

視点

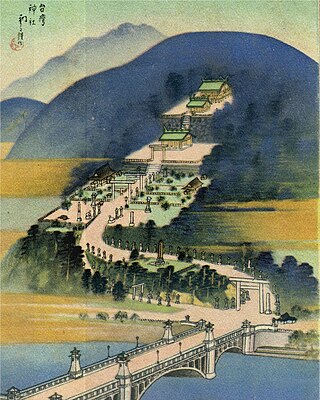

台湾の神社

ウィキメディアの一覧記事 ウィキペディアから

Remove ads

台湾の日本統治時代には、台湾各地に神社が創建された。ここではそのような台湾の神社(たいわんのじんじゃ )について述べる。

沿革

要約

視点

神社設立の端緒

1895年(明治28年)5月29日、日本軍が上陸して台湾を占領し、同年6月17日には初代台湾総督樺山資紀が台北で就任式を行い、日本による植民地支配の開始を宣言した。 日本統治初期、台湾総督府は台湾の地方宗教に対して自由放任主義をとっていた。

1896年(明治29年)7月、当時の磯貝静蔵台南県知事は、桂太郎台湾総督に鄭成功を祀る延平郡王祠(開山王廟)を神社にすることを提案した。これは、地元の信仰と神道を融合させることで神道の布教を推進し、鄭成功の日本人の血筋(鄭成功の母は日本人、つまり鄭氏は日系人)と「民族英雄」「開山聖王」としての地位を強調することで日本統治に対する支持を得ようとするものであった。台湾総督府が拓務省の裁可を受けて、1897年2月13日、延平郡王祠は開山神社に改名された。開山神社は日本の伝統的な神社建築ではなく、元の延平郡王祠の閩南宮廟式建築を踏襲した[1]。開山神社は台湾で最初の神社であり、台湾の民間信仰を神社に変えた唯一の例である。

神社規則に従って建てられた最初の公的資金による神社は、1900年9月に設立された台湾神社、後の台湾神宮である[2]。同社は、台湾で殉職、薨去した北白川宮能久親王を主祭神とした。

台湾に神社が増えるにつれて、台湾総督府は1899年に神社設置に関する規則を公布し、神社を設置するには台湾総督に申請しなければならず、本殿、拝殿、その他の必要な施設を備えなければならないとした[3]。

内地延長主義下の神社

1915年の西来庵事件後、台湾総督府は台湾の宗教を積極的に教化・管理するようになり、3年にわたる宗教調査を開始した[4]。 第一次世界大戦後の民族自決のイデオロギーと相まって、1919年に台湾初の文官総督である田健治郎が就任し、内地延長主義を中心とする同化政策を開始した。 政府は台湾固有の宗教を改革・規制する一方で、神道信仰の影響力を高めるために、神社の大規模な建設が行われた。

大正12年(1923年)府令では、無許可の「社」設置を規制するため、県社以上の社格の神社には本殿、拝殿、社務所、手水舎、鳥居などを備えること、それ以下の社格の神社の離れ拝殿もその仕様に含まれ、民家の神社は一般に公開してはならないこと、学校・軍隊の遙拝所や神社は関係者のみ参拝が許されること、神社の建物は簡素であるべきで、神明造・大社造・流造等の形式は不可とされ、白木造が推奨されることなどが定められるなど、この時期には台湾の神社を日本本土の神社と同水準にすることを目的として神社に関する多くの規制が設けられた[5]。

皇民化運動下の神社

1930年代、国家総動員の高まりと共に、日本政府は宗教・思想に対する統制を強化し始めた。各学校には小学生の定期的な神社参拝が要求され、公立学校では諸々の記念日に祭典が催された。神社設立を強化するため、台湾総督府は1934年9月に「神社建設要項ニ関スル件」を発表した。全島の各拠点各地区に神社を建設し、島民をして敬神崇祖、報本返始の誠を有せしむとの旨が記され、社会啓蒙の中心としての神社の機能を強調するとともに、「一街庄一社」(街庄は台湾の行政区画)の原則を採用し、一日も早く目標を達成し、みだりに神社が建設されることを避けるために神社に各種施設を建設する際の最低基準と資金を明記し、神社の規模や設備についても詳しく説明した[5]。この際の人材(神職等)・資源不足を受け、神社への資源配分を効果的に行うため、台湾総督府文教局は1938年、社格を具えない「社」の新たな創建を認めず、神社附属の「摂末社」の創建を推進するようになった。近隣にすでに神社がある場合、またはこれから神社を建立する場合は、その神社を廃止するか摂末社に改める。攝末社の設立は原則として部落ごとに行われ、神社が鎮守されている地方については、その街庄、郡の総社の攝末社となった。摂末社には、本殿・手水舎・鳥居・宿舎等、必要な施設を備えることが義務付けられた[5]。89個街庄和15郡

皇民化運動とともに、神社造営は「皇紀二千六百年」(1940年)を迎えて頂点に達した。1941年に開始された「皇民奉公運動」では、寺廟の解体を緩和したり、祖先祭祀の代わりに神宮大麻の奉祀を強制するなどの修正を加えて調整されたが、神社参拝の義務は更に強化された[6]。

このほか、相当の社格以上の神社に神の思想の発揚という重大任務を与え、神社の創建・管理の資金を欠く中に在って、神社の重要性を高め、影響を拡大するために、この時期に既存の神社を大量に昇格させた。台湾神社は1944年6月に台湾神宮に列格された。最後に列格された神社は北港神社で、終戦の日である1945年8月15日に郷社から県社に列格された[7]。

終戦時の台湾には273個の市街庄があったが、各地の官立神社は68社に留まり、「一街庄一社」は半分も達成されず、その多くは本土からの移民が多い地区が主であった。89個の街庄と15の郡に留まったが、一郡一社には達していた。

第二次世界大戦後の神社

第二次世界大戦の終戦前、神社が部外者に破壊されることを心配した信者たちの発案で、奉焼された神社もあった[8]。その中には左営の震洋神社など軍の「営内神社」もあり、終戦直前には大湳祠、知本祠も奉焼されたとされる[8]。

日本の敗戦後、神社の多くは中華民国の戦死者を祀る忠烈祠に改装されるか、1972年の日台断交による反日感情の高まりで破壊された。だが、近年は神社再建の動きが高まっている。

2015年(平成27年)8月11日、屏東県牡丹郷高士村に「台湾 復興第一之宮」として高士神社が再建された[9]ほか、同年台中市で現在は台中公園となっている台中神社の鳥居を修復する動きがある。

Remove ads

祭神

北海道や外地(朝鮮・関東州・南洋)の神社では開拓三神(大国魂命・大己貴命・少彦名命)や天照大神、明治天皇などを祭神としていることが多いが、台湾の神社の殆どは台湾で殉職した北白川宮能久親王を祀っている。

能久親王は、抗日勢力の平定に向かった台湾・台南で明治28年に病死したが、これが出征先で病死したヤマトタケルになぞらえられ、台湾鎮護の神とみなされるようになった。明治34年に創建された台湾総鎮守の台湾神社(後の台湾神宮)が開拓三神とともに能久親王を祀ったのを始め(後に天照大神を増祀)、台湾に創建された多くの神社が能久親王を祭神とすることになった。なお、能久親王の終焉の地には台南神社が創建された。

台湾の神社の一覧

要約

視点

所在地は当時のもの。社格等の「官大」は官幣大社、「国小」は国幣小社、「護国」は台湾総督指定護国神社。

このほかにも学校や会社、民家などに作られた屋敷神社(社祠、構内社、校内社)など公式に「神社」と認定されていない神社や祠、神社の遥拝所や末社も多数あった。

Remove ads

現存する神社の一覧

- ●創建当時のまま保存されたもの

- ○破壊された遺跡及び改築されたもの

- ▲創建当時の姿によって再建されたもの

戦後新築された神社

Remove ads

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads