トップQs

タイムライン

チャット

視点

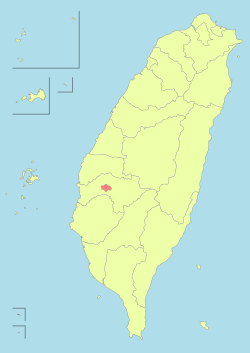

嘉義市

中華民国台湾省の市 ウィキペディアから

Remove ads

嘉義市(ジアイー/かぎ-し)は、中華民国台湾省の市。当市を中心に嘉義都市圏を形成している。

Remove ads

地理

要約

視点

嘉義市は台湾西南部の嘉南平原北端に位置し北回帰線が市内南部を通過している。東西約1.5km、南北約10.5kmであり、嘉義県に周囲を囲まれている。地形は東部の一部が竹崎丘陵地になっている以外は平原に属し、地勢は東から西にかけて緩やかな下り勾配を形成している。

主要河川には八掌渓、朴子渓があり、それぞれ市内の南北を流れており、嘉義県との境界を形成している。土壌はきめ細かい粘土質であり保水性に乏しく、そのため水は八掌渓の蘭潭水庫および仁義潭水庫より灌漑されている。

気候

気候は温帯夏雨気候 (Cwa)(熱帯モンスーン気候 - 温暖湿潤気候移行部型)に属し、気温は7月が最高、1月が最低であり、年間平均気温は23.3℃である。年間降水量は2,000mm、温暖な気候と豊富な降水量により農業が発展する有利な条件を有している。

地域

行政区画の変遷

- 1920年 - 行政区域改革により、嘉義庁嘉義区が台南州嘉義郡嘉義街となる。

- 1930年 - 嘉義郡嘉義街が市制施行し、嘉義市が発足。

- 1945年 - 中華民国国民政府による台湾光復後、嘉義市は省轄市となり台湾省に帰属するようになった。東門区・西門区・北門区・南門区・八獎区・竹囲区・北鎮区・東山区八区を設置。

- 1946年 - 行政区域調整が実施され、8区を6区に統合。(6区)

日本統治時代嘉義市の町名一覧

- 新高町

- 栄町

- 山下町

- 西門町

- 宮前町

- 新富町

- 東門町

- 末広町

- 朝日町

- 黑金町

- 檜町

- 堀川町

- 北門町

- 玉川町

- 元町

- 白川町

- 南門町

Remove ads

歴史

要約

視点

→「嘉義の歴史」も参照

古代

嘉義市の旧称は諸羅山 (Tirosen)である。台湾原住民平埔族ホアンヤ族ロツァ支族の集落「ツウロウサン」と台湾語音が類似する諸羅山社 (Chu-lo5-san) に宛てた。別称には桃城があるが、これはこの地に築城された古城が桃に似ていたことから命名された。現在でも古城が位置した中央七彩噴水一帯を桃仔尾と称している。

近世

諸羅山は中国大陸からの移民の拠点の一つとして発展した。

オランダ統治

- 1624年、オランダ人による台湾統治が開始されると、当初は台南を中心にしていたが、その後諸羅山一帯の平埔族集落を占領すると、嘉義地区の経営にも着手した。

鄭氏政権

大清帝国

- 1683年、台湾を領有した清朝は翌年台湾府を設置、3県を統括することとなり、嘉義は諸羅県の管轄とされ、県治は佳里興(現在の台南市佳里区)に設置された。

- 1704年、県治が佳里興より諸羅山(現在の嘉義市)に移され、木柵の築城が見られた。雍正年間、知県の孫魯は木城を土城に改築、1727年には知県の劉良により門楼、砌水洞、砲座が設置された。このように防備を固めた県城は1786年に林爽文の反乱が発生し諸羅城を10ヶ月に亘り包囲した際にも陥落することは無く、またこの際に城内の住民が清軍に協力して防衛したことから清朝より「嘉其死守城池之忠義(城を死守した忠義を嘉す)」との聖旨を受け、翌年11月3日に詔勅を以って「諸羅」を「嘉義」と改称した。

- 1885年、福建台湾省が設置されると、清朝は台湾に3府1直隸州11県3庁を設置、嘉義県は台湾府に帰属し、県治が嘉義市地区に設置された。

近代

日本統治

現代

戦後

戦後、嘉義市は中華民国の省政府直属の省轄市に指定され、1950年の地方改制により県轄市に一旦改編されたが、1982年7月1日、再び省轄市に昇格(現在の名称は「市」)し現在に至っている。

Remove ads

政治

行政

市長

- 歴代市長

→詳細は「嘉義市長」を参照

| 代 | 氏名 | 所属政党 | 任期 |

| 初代 | 許世賢 | 中国民主社会党 | 1982年7月1日‒1983年7月1日 |

| 代理 | 江慶林 | 1983年7月1日‒1983年12月15日 | |

| 補選 | 張博雅 | 無所属 | 1983年12月15日‒1985年12月20日 |

| 第2代 | 張博雅 | 無所属 | 1985年12月20日‒1989年12月20日 |

| 第3代 | 張文英 | 無所属 | 1989年12月20日‒1993年12月20日 |

| 第4代 | 張文英 | 無所属 | 1993年12月20日‒1997年12月20日 |

| 第5代 | 張博雅 | 無所属 | 1997年12月20日‒2000年5月22日 |

| 代理 | 陳麗貞 | 無所属 | 2000年5月22日‒2001年12月20日 |

| 第6代 | 陳麗貞 | 無所属→ |

2001年12月20日‒2005年12月20日 |

| 第7代 | 黄敏恵 | 2005年12月20日‒2009年12月20日 | |

| 第8代 | 黄敏恵 | 2009年12月20日‒2014年12月25日 | |

| 第9代 | 涂醒哲 | 2014年12月25日‒2018年12月25日 | |

| 第10代 | 黄敏恵 | 2018年12月25日‒2022年12月25日 | |

| 第11代 | 黄敏恵 | 2022年12月25日‒(現任) |

対外関係

姉妹都市・提携都市

国内

海外

経済

産業

近代の嘉義市は、林業、製糖業、観光業、風俗営業などの産業から生まれた町であり、特に日本統治時代には金融業と運輸業が大きく発展した。第二次世界大戦後、市内の多くの建物が倒壊したため、当時の日本人市長はこの問題を解決するために、嘉義市復興建築信用購買組合(現在の嘉義市第三信用合作社)を創立した。かつて存在した地場銀行の嘉義銀行は台湾商工銀行(現・第一商業銀行)に吸収合併され現在は存在しない。

商業

- 主な商業施設

- 新光三越嘉義垂楊店

- 嘉義秀泰広場

- 遠東百貨嘉義店

拠点を置く企業

- 嘉義客運

- 耐斯松屋

- 嘉義市第三信用合作社

- 嘉義市農会(日本の農業協同組合に相当する。)

- 福義軒

- 嘉義市第三信用合作社本店

Remove ads

教育

小学校

国民小学は日本の小学校に相当する。

中学校

国民中学は日本の中学校に相当する。

高等学校

高級中学・高級職業学校は日本の高等学校に相当する。

特別支援学校

特殊教育学校は日本の特別支援学校に相当する。

大学

- 国立嘉義大学蘭潭キャンパス・新民キャンパス・林森キャンパス

- 大同技術学院嘉義キャンパス

- 崇仁医護管理専科学校嘉義キャンパス

Remove ads

交通

Remove ads

観光

→「嘉義市の文化遺産」および「Category:嘉義市の観光地」も参照

- 台湾基督長老教会嘉義西門教会の礼拝堂(西門教会は日本基督教会の礼拝堂だった。1945年の敗戦で、台湾基督長老教会の礼拝堂になった。今、嘉義市指定旧跡で、台湾のユニーク木造教会である(嘉義BRT文化路口駅 徒歩約3分)[5]。

- 北門駅

Remove ads

文化・名物

祭事・催事

吹奏楽が盛んなことで知られ、管樂之都(吹奏楽の都)とも呼ばれる[6]。2011年7月には第15回世界吹奏楽大会が開催された。

- 嘉義市国際吹奏楽祭(嘉義市国際管楽節)

- 黒金段芸術祭(黑金段藝術節)

- 諸羅山盃国際少年野球大会(主は小学校)

- 覚醒音楽祭(Wake Up 音楽祭)

- 日初音楽祭(日初音樂節)

名産・特産

(嘉義BRT新光三越遠東駅 徒歩約3分)

スポーツ

2018世界大学野球選手権大会主開催地。

- 嘉義市立野球場

- 嘉義市立体育館

- 嘉義市立体育場

- 嘉義市立運動公園(港坪公園)

- 嘉義市国民運動中心

出身関連著名人

- 陳澄波 - 油彩画家

- 今久留主功 - プロ野球選手・近鉄パールズ

- 今久留主淳 - プロ野球選手・西鉄ライオンズ

- 高英傑 - プロ野球選手・南海ホークス

- 萩原寛(呉新亨) - プロ野球選手・読売ジャイアンツ、プロ野球審判員

- 三宅宗源(李宗源) - プロ野球選手・読売ジャイアンツ

- 廖健富 - プロ野球選手・楽天モンキーズ

- 陳重羽 - プロ野球選手・統一ライオンズ

- 陳重廷 - プロ野球選手・統一ライオンズ

- 劉秋農 - 野球選手(投手)

- 川村晃 - 日本の小説家

- 周俊勲 - 囲碁棋士。中国囲棋会、台湾棋院所属、九段

- 蕭万長(繁体字: 蕭萬長) - 中華民国(台湾)の政治家、第12代中華民国副総統を務めた。

- 鄧豊洲(繁体字: 鄧豐洲) - 台湾の詩人、歴史作家、内丹術研究者、環境保護主義者

- 馮媛甄 - 女優

- 蘇昭旭 - 作家、学者、大学教員、鉄道研究家。中華民国鉄道文化協会元理事、阿里山森林鉄路顧問など。

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads