トップQs

タイムライン

チャット

視点

宮古島

沖縄県、宮古列島にある島 ウィキペディアから

Remove ads

宮古島(みやこじま、沖縄語:ミャーク[3]、ナーク[4])は、沖縄県宮古島市に属する宮古列島の島の一つである。宮古島市役所などがある平良(ひらら)地区などが所在し、宮古島市および宮古列島の中心となっている。

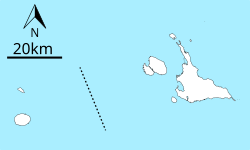

沖縄本島から宮古海峡を経て南西に約290 km、東経125度、北緯24度に位置し、太平洋と東シナ海の間にある。面積は158.93 km2[5] である。近隣には、池間島、大神島、伊良部島、下地島、来間島がある。

Remove ads

島名の由来

「宮古(ミヤコ)」という地名の由来には諸説がある。

明代初期に編纂された『元史』仁宗記や1605年の『温州府志』には、1317年に「波羅公管下密牙古人」が温州永嘉に漂着したとの記載があり[6][7]、一般にはこれが文献における宮古島の初出とされる。「波羅公管下密牙古人」の解釈としては、「婆羅公」を琉球士族の親雲上と推定し「密牙古」を宮古の意味であるとする説[8]や、「波羅」は保良(宮古島内の地名)であり「密牙古」は宮古の意であるとの説[9]があるが、温州府志の数十年後に書かれた『明史』では「婆羅」はボルネオの意味であると説明されており[10]、解釈は定まっていない。また、『朝鮮王朝実録』(李朝実録)には、1477年(成宗8年)に与那国島に漂着した朝鮮人が宮古島を経て帰還した際の記録が残っており、宮古島は「悖羅彌古」や「覓高」と記されている[7]。

1509年に首里城正殿の欄干に設けられた琉球王国尚真王の事跡を讃える碑文「百浦添欄干之銘」には、1500年のオヤケアカハチの乱について「当西南、有国、曰太平山、弘治庚申春、遣戦艦一百艘、攻之」と記されており、当時、「太平山」は宮古と八重山の総称であった[9]。

1701年に成立した『中山世譜』には、「庇郎喇(平良)、姑李麻(来間)、烏喝彌(大神)、伊奇麻(池間)、面那(水納)、伊良保(恵良部)、達喇麻(多良間)、以上七島、総称之曰宮古島、又曰麻姑山」と記されており、「宮古島」や「麻姑山」は宮古島ではなく宮古列島を指して用いられ、宮古島は「庇郎喇」とされている[7]。慶世村恒任は『宮古史伝』において、「ピサラ(ヒララ)」とも「ミヤコ」とも呼ばれていたものが、一方は村落の名前に、他方は島の名前になったと考察しており、「ヒララ」は平地を意味し、「ミヤコ」は都の意で勢力の中心を示すとする[9]。

清の冊封副使として琉球王国に赴いた徐葆光が1721年に著した『中山伝信録』には「太平山、一名麻姑山 始為宮古、後為迷姑、今為麻姑」と記されている[7]。前半は宮古島が「太平山」や「麻姑山」とも呼ばれていたことを示しており、後半は「はじめはミヤコ(又はミヤク)といい、後にメークといい、今はマークという」と解されている[9]。

Remove ads

地理

直角三角形のような形をした島で、南東端に東平安名岬が、北西端に西平安名岬がある。周囲には、北に池間島、北東側に大神島、西に伊良部島、下地島、南西に来間島が位置している。池間島、来間島、伊良部島とは、それぞれ池間大橋(1,425 m)、来間大橋(1,690 m)、伊良部大橋(3,540 m)で結ばれており、下地島とも伊良部島を介して繋がっている。唯一陸路のない大神島との間には定期航路がある。

主として石灰岩からなる台地の島で、全般に平坦。最高地点のンキャフス嶺(旧城辺町砂川小学校付近)とナカオ嶺(旧城辺町比嘉集落付近)でも標高115 mである[11]。古い文献等では島の中央部に聳える野原岳(標高108.6 m)が最高地点とされていたが、後の精密な測量により最高地点ではないことがわかっている。川らしい川はないが地下水が豊富であり、上水道の水源として湧水や地下水が利用されている。地下水を堰き止める福里ダムや砂川ダムなどの地下ダムが建設された。

→詳細は「宮古島の上水道」を参照

島の北側の海域には、「八重干瀬(やびじ)」と呼ばれる、宮古島の面積の約10分の1に及ぶ日本最大級のサンゴ礁群が広がっており、漁場やダイビングスポットとなっている。八重干瀬は、大潮の干潮時には海面から露出し、特に春等の干満差の大きな時期には広大な島のようになるため「幻の大陸」とも呼ばれる[12]。

宮古島や、近隣の池間島、来間島、大神島、伊良部島、下地島に加えて、多良間島、水納島を合わせて、宮古列島または宮古諸島と呼んでいる。1995年(平成7年)に不動産登記が行われた無人島のフデ岩を含めると、宮古諸島の島は9つになる。海を隔てた南西側約250 kmには八重山諸島、さらには台湾がある。

行政区域としては、2005年10月にいわゆる平成の大合併により、5市町村が新設合併し誕生した宮古島市に属する。旧5市町村のうち、宮古島を市町村域としていたのは、平良市(宮古島北部及び池間島)、宮古郡城辺町(宮古島南東部)、下地町(宮古島南西部及び来間島)、上野村(宮古島南部)であった。

天気予報では「宮古島地方」という場合と「宮古島」という場合とがあるが、「宮古島地方」は宮古列島全域のことを指し、「宮古島」は宮古島地方のうち宮古島市に属する地域(多良間村に属する多良間島及び水納島を除く地域)を指す[13]。

Remove ads

地質

宮古島の地質は、上から島尻マージ(赤土)、琉球石灰岩、島尻層泥岩からなる[14]。琉球石灰岩は海水準変動や沈降により浅い海底となった時にサンゴ礁が発達してできたもので、厚い層をなしており、旧上野村付近で厚さ50 m、島の北東部においては120 mに達する。基盤となっている島尻層泥岩は島の北東部にわずかに露出する。琉球石灰岩は多くの空隙を含んでおり、水を通しやすいため、地表を流れる大きな川はない。宮古島周辺で海の透明度が高いのは、河川水を通じて泥などが流入しないためといわれる。

島の北西から南東へ数条の活断層が延びており、断層に沿って幅約100 m、高さ約30 mの石灰岩からなる堤防状地形が見られる。この地形は断層によって露出した部分が浸食されにくいという琉球石灰岩の性質によってできたものであり、東側が急斜面、西側が緩斜面となっている[15][16][17]。

気候

要約

視点

宮古島の気候は亜熱帯海洋性気候に属する[18][19]。また月別平均気温の平年値(1991年 - 2020年)に基づけば熱帯雨林気候 (Af) に相当する。気象庁の1971年 - 2000年の平年値では最寒月平均気温が17.7°Cで、18°Cをやや下回り温帯湿潤気候に相当していたが、1981年 - 2010年の平年値で最寒月平均気温が18.0°Cとなり熱帯雨林気候の条件を満たした。

- 宮古島地方気象台(宮古島市平良字下里)

- 位置 : 北緯24度47.6分、東経125度16.7分、38.5メートル

- 年平均気温 23.8°C(1991年 - 2020年累年平均)

- 最寒月平均気温 18.3°C(1月)

- 乾燥限界 616 mm、年平均降水量 2076.0 mm

- 最少雨月降水量 119.8 mm(2月)

また、宮古島は台風の常襲地域(台風銀座)でもあり[20]、毎年夏から秋にかけて多くの台風が同島を通過する。過去には、宮古島台風をはじめ第2宮古島台風や第3宮古島台風など、被害や影響が大きかった同島にちなんだ名称の台風も複数存在する。

Remove ads

生物

琉球諸島の面積の大きい島の中では、唯一のハブが生息しない島である。これは、標高が低いため、過去の海進の時に水没し、それ以来は他の島と陸続きになる機会がなかったためとされてきた。しかしながら、ミヤコカナヘビやミヤコサワガニなどの固有の陸生・陸水動物が分布することや、絶滅した大型のシカ類であるミヤコノロジカの化石が発掘されることから、この仮説には疑問が呈されている[21][22][23]。

島全体が低い丘陵地で、森林は海岸性のものがわずかにある程度である。

固有種としては前述のミヤコカナヘビ、蛇の一種ミヤコヒヴァ、カタツムリや植物がいくつか知られている。宮古島は約40万年前に全域が海没していた時期が何度かあったが、海を渡る能力が乏しいミヤコヒヴァが沖縄本島の近縁種と分かれたのは遺伝子配列の分析では約370万年前から約180万年前と推定されており、かつて宮古島と沖縄本島の間にあった陸地(沖縄-宮古海台)から宮古島固有種がやって来たのではないかとの仮説が提唱されている[24][25]。

宮古島に由来する名を持つ生物に、以下のようなものがある。

- ミヤコショウビン、ミヤココキクガシラコウモリ

- ミヤコカナヘビ、ミヤコヒバァ、ミヤコヒキガエル(アジアヒキガエルの亜種)

- ミヤコサワガニ

- ミヤコケブカアカチャコガネ、ミヤコリンゴカミキリ、ミヤコアヤモンチビカミキリ、ミヤコマドボタル、ミヤコニイニイ、ミヤコエダナナフシ

- ミヤコヤマタニシ、ミヤコオキナワギセル、ミヤコパタラシノミギセル

- ミヤコジマソウ、ミヤコジマツヅラフジ、ミヤコジマツルマメ、ミヤココケリンドウ・ミヤコジマニシキソウ、ミヤコジマハナワラビ

Remove ads

歴史

要約

視点

有史以前

約50万年-40万年前に浅い海でサンゴ礁が発達して、琉球石灰岩層が形成され[26]、その後の隆起により島嶼化したと考えられている[27]。最終氷期(7万年-1万年前)には海水面が120 m低下し、アジア大陸と陸続きとなった。

1979年(昭和54年)、旧上野村字野原にあるピンザ・アブ(宮古方言で「山羊の穴」)と呼ばれる洞穴で、約2万6000年前の化石人骨が発見され、ピンザアブ洞人と命名された。沖縄本島の港川人よりも古く、後頭骨については港川人に共通するもので、更新世後期には宮古島に人類がいた可能性が指摘されている[28]。

最終氷期が終わると海面上昇によりいったん水没したとする仮説があるが、疑問が呈されている(#生物参照)。

宮古島の南東海岸の砂丘地にある無土器時代(紀元前900年頃-西暦100年頃)の浦底遺跡、アラフ遺跡等からは、シャコガイ製貝斧やイモガイ製装身具等が出土する。しかし、人骨等の直接人に関わる考古学上の発見がないため、その当時どの様な人々が住んでいたかは不明である。沖縄本島や奄美大島の同時代の遺跡からは同様な貝製品は出土せず、台湾などの同時代の遺跡からは貝製品が出土するため、台湾等の南方との交流もあったと考えられている[29][30]。

城辺友利のインギャー海岸近くにある友利元島遺跡では、2012年の発掘調査で無土器時代及びグスク時代(12-16世紀)の人骨各1体が発掘されるとともに、11世紀から14世紀にかけて奄美群島の徳之島で作られていたカムィ焼(高さ約11cm、 幅約15cm)が完全な形で出土しており、無土器時代とグスク時代の間にある宮古島の歴史の空白を解明する手掛かりとして期待されている[31][32]。

古琉球時代

- 1317年:中国の明代初期に書かれた『元史』や、万暦33年(1605年)の『温州府志』において、「婆羅公管下密牙古人」が温州に漂着したことが記される。

- 1340年頃:豪族が起こり、争闘がおよそ半世紀に及ぶ。

- 1388年:宮古の豪族・与那覇勢頭豊見親真佐久(よなはせどとぅゆみゃまさく)が中山国に上がる。

- 1390年:与那覇勢頭が、中山王察度に八重山の使者と共に朝貢を行い臣下の礼をとる。

- 14世紀から15世紀には、宮古・八重山も琉球の統治下に入ったとする説もある。15世紀頃の宮古の有力な豪族達は、中山を後見に八重山を統治しようとしていたともされている。

- 「豊見親(とぅゆみゃ)」の称号は「名高き領主」の意で、宮古の豪族をまとめる人物に与えられた。

- 1429年:与那覇勢頭が朝貢した中山の尚巴志が琉球(第一尚氏王統)の王となる(琉球国の成立)。

- 1500年:八重山でオヤケアカハチを首領とするオヤケアカハチの乱が起きる。またこの頃、与那国島のサンアイイソバを攻める。

- 1522年:与那国島で鬼虎が乱を起こしたが仲宗根豊見親に鎮圧される。仲宗根豊見親は琉球を後見として、武力で宮古と八重山を統治下におさめた。

- 以後、19世紀の琉球処分までの約380年間、仲宗根豊見親の子孫・忠導氏(ちゅうどううじ)。知利真良豊見親の子孫・宮金氏(んみゃがーにうじ)。与那覇勢頭豊見親の子孫・白川氏(しらかわうじ)の3つの氏族が門閥を作り、宮古島の頭職をはじめ多くの官職をその子孫達が占めるようになった。

- 仲宗根豊見親の死後、宮古島の頭職を仲宗根豊見親の長男・仲屋金盛(なかやかなもり)豊見親が、継承した。しかし、人々の名声は現在の城辺町字友利の豪族で勇知に優れ、善政を行った金志川那喜太知(きんすかーなぎたつ)豊見親に集まった。

- 1532年:金志川への誹謗中傷を信じた仲屋金盛は、金志川那喜太知をだまし討ちに掛け殺す(大嶽城の変)。

- この変を起因として「豊見親」の称号は、琉球国王の令で廃止される。また、仲屋金盛は自害させられた。このとき琉球より任命された平良大首里大屋子(うぷしゅりうぷやぐ・琉球国王の代官)と下地大首里大屋子の二人が頭職として統治を始める(これをもって、宮古・八重山が実質的な琉球の統治下に入ったともされる)。

- 1583年:稲石刀自が綾錆布を尚永王(琉球国王)に献上し(夫が褒賞を受けた返礼として)宮古上布の端緒となった。

- 稲石刀自の夫は、下地真栄(ムアテガーラ)と言い明国への進貢船に乗り組み、嵐の中船を修復し国王より報償を受けた。

- 1597年:長眞氏旨屋(ちょうしんうじしや)が、福建より甘藷を持ち帰ったとする伝承がある。

江戸時代

- 1609年:薩摩藩(島津氏)が琉球を武力で侵攻する(琉球侵攻)。

- 1611年:仏教寺院の祥雲寺(山号は龍宝山、臨済宗妙心寺派)が建立される。

- 1612年:琉球が頭職を2人から3人として、宮古・八重山を検地する。

- 1628年:島内が平良、砂川、下地の3つの間切に分けられる。この行政区分は明治末期まで続いた。

- 1637年:琉球が人頭税を施行する。

- 1655年:下地恵根が松の苗を数本を持ち帰り大武山・島尻後に試植する。

- 1681年:下地恵根が約二千本を洲鎌村に植え造林の端緒を拓く。

- 1696年 - 大地震により祥雲寺の寺院や石垣が崩れる(元禄9年)。「南西諸島近海地震#年表」も参照。

- 1701年:史書『宮古島旧記』が刊行される。

- 1706年:『御嶽由来記』が記される。

- 1720年:大和井が掘られる[33]。

- 1727年:咲田川近くに池田矼(はし)を架橋する[33]。

- 1747年:『雍正旧記』(ようぜいきゅうき、歴史書)が刊行される。

- 1748年:『宮古島記事仕次』(みやこじまきじしつぎ、歴史書)が刊行される。

- 1770年:『宮古島在番記』が刊行される。

- 上地与人白川氏恵 賛。1897年まで書き継がれる。歴代の首里王府派遣在番、三間切頭、大安母、祥雲寺詰僧、詰医者、異国船の寄港・漂着、その他疾病、災害、事件などを記録する[34]。

- 1771年:八重山地震による大津波(明和の大津波)。宮古地方での死者行方不明2,548人。

- 1816年:伊地知季安による『薩州唐物来由考』に飢饉の記述。島内で1563人が死亡[35]。

村立て

明治-昭和時代前期

- 1873年7月9日:ドイツの商船「R・J・ロベルトソン号 (R.J.Robertson) 」(エドュアルト・ハイムスハイム (Eduard Heimsheim) 船長)が宮古島南岸付近で台風により座礁し、島民に救助される。

- 1874年:宮古島島民遭難事件に関係して、明治政府が台湾に出兵する。

- 1879年4月:明治政府は、琉球王府側の納得・同意が十分に得られないまま、琉球藩を廃止して沖縄県を設置。いわゆる琉球処分への抵抗として、同年7月にサンシー事件が起きる。

- 1893年3月:ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世が、独逸商船遭難救助の謝意として軍艦チクロープ号を派遣。下地玄信がドイツ政府より鉄十字章を受ける。

- 1893年:中村十作らが、第五回帝国議会に人頭税廃止の請願書を提出する。

- 1903年:人頭税が廃止され、地租改正が行われる。

- 1905年5月:日露戦争時に、ロシア帝国海軍のバルチック艦隊に奥浜牛が遭遇する。久松五勇士により八重山に報が送られ、那覇を経由して大本営に報が届く。なお、このロシア艦隊は別途「信濃丸」に発見・通報されて、対馬海峡で日本海軍に迎撃されて壊滅した(日本海海戦)。

- 1908年4月1日:島嶼町村制施行に伴い、平良・下地・砂川の3間切と多良間島をもって平良村、下地村、城辺村、伊良部村の4村が成立する。

- 1913年2月14日:平良村多良間島(水納島も含む)が多良間村として分村となる。

- 1924年2月1日:平良村が町制施行し、平良町(たいらちょう)となる。

- 1929年:ウリミバエが宮古列島に侵入。

- 1943年9月:太平洋戦争下、七原・屋原・クイズの土地を強制接収し、海軍飛行場の建設が始まる[37]。

- 1944年

- 1945年9月15日:アメリカ軍が宮古島に上陸[39]。

米国統治時代

- 1945年12月8日:琉球列島米国軍政府が発足。

- 1946年:南部琉球軍政府が発足。着任したマクラム中佐の道路整備により「マクラム通り」が命名される。

- 1947年

- 1948年

- 8月1日:下地村東部が上野村として分立。

- 『宮古島庶民史』(稲村賢敷 著)が刊行される。

- 1949年

- 1月1日:下地村と上野村の一部が町制施行し、下地町となる。

- 11月:三代目市長の石原雅太郎らにより、電気・水道・港湾の三大事業と都市計画が策定され、平良市の基礎づくりが始まる。

- 1950年

- 1951年:『時事新報』創刊(後に『宮古時事新報』、1968年に『宮古新報』に改題)。

- 1952年4月1日:琉球政府が発足。

- 1955年9月19日:『宮古毎日新聞』が創刊。

- 1956年:宮古空港が開港し、民間航空の運航を開始する。

- 1957年:『琉球諸島における倭寇史跡の研究』(稲村賢敷 著)刊行。

- 1959年9月:台風14号が宮古島を通過し、同島での最低気圧が908.1ミリバール(ヘクトパスカル)を観測(宮古島台風)。

- 1960年:ドナルド・P・ブース琉球列島高等弁務官が来島。

- 1961年

- 『海上の道』(柳田國男 著)が公刊される。

- 農業を目的として大神島から集団離島し、同島の人口が半減。

- 1963年9月:平良第一小学校と岡山県津山南小学校が姉妹校となる。

- 1964年:琉球放送が、平良市久貝にラジオの中継放送局(1150 kc(kHz))を開局。

- 1965年

- 1966年9月:台風18号が宮古島を通過、同島の最大瞬間風速が85.3 m/sと観測。この記録は日本での観測史上最大の記録である(第2宮古島台風)。

- 1967年12月22日:沖縄放送協会(OHK・現在のNHK沖縄放送局)が宮古島をはじめ先島諸島で沖縄本島に先駆けてテレビ放送を開始(KSDY・US9ch、復帰後1976年まではNHK宮古総合テレビジョンとなる。なお沖縄本島では1年遅れて放送が開始された)。

- 1968年9月:台風16号が宮古島を通過、死傷者を出す大きな被害が発生する(第3宮古島台風)。

日本への復帰以降

- 1972年

- 1975年4月:宮古島の県道平良与那覇線(西里 - 上地)、城辺下地線(現在の同路線名の県道とは別ルート)、平良保良線(福里 - 保良)が当島初の国道に昇格し国道390号となる。

- 1976年12月22日:NHKテレビの沖縄本島・日本本土との同時放送が開始される(同時に教育テレビ・FM放送も開始される)。また、電話も沖縄本島や日本本土と即時通話可能になる。

- 1978年

- 1979年:世界初の本格的地下ダム「皆福地下ダム」が完成。

- 1982年4月1日:伊良部村が町制施行により伊良部町となる

- 1983年7月1日:核兵器廃絶平和都市宣言。

- 1984年8月:新しい放飼法(冷却放飼)によるウリミバエ不妊虫放飼を開始。

- 1985年4月:第1回全日本トライアスロン宮古島大会を開催。

- 1987年11月:ウリミバエを根絶。

- 1989年7月:宮古空港と初の本土直行便となる東京(羽田空港)便が就航する。

- 1992年

- 1993年

- 1995年2月:宮古本島 - 来間島間に来間大橋の供用を開始(農道橋として建設され、日本一長い農道橋となる)。

- 2000年7月21日:主要国首脳会議のため来沖したドイツ首相ゲアハルト・シュレーダーが親善訪問する。

- 2001年7月:宮古地区全6市町村による、宮古地区市町村合併研究会が発足する。

- 2002年

- 2003年

- 9月11日:台風14号が宮古島を通過する。

- 平良市が、6月23日の慰霊の日を最終日とする1週間を「平和週間」と定める。

- 2004年1月24日:天皇・皇后が来島。宮古南静園などを視察する。

- 2005年10月1日:平良市・城辺町・下地町・上野村・伊良部町の新設合併により宮古島市が発足する。

- 2006年:宮古島オリックス協力会が、同球団を日本一に導いた仰木彬監督の功績を称え「信汗不乱」の顕彰碑を建立。

- 2008年

- 2009年

- 2010年9月16日:宮古島市が、三井物産(株)と低炭素社会の実現のための連携と協力に関する包括協定書を締結。

- 2011年:東日本大震災に関係して移住が増える。

- 2012年

- 2014年7月7日:台風8号による暴風・波浪特別警報が発表される。

- 2015年1月31日:宮古島 - 伊良部島間に伊良部大橋が開通。

- 2016年12月20日 - 21日:宮古島市総合体育館にて大相撲宮古島場所が開催。

- 2020年3月21日:陸上自衛隊駐屯地にミサイル発射台が搬入。駐屯地周辺で反対運動が繰り広げられる[40]。

- 2021年

Remove ads

文化

要約

視点

神話

宮古の伝承をまとめた18世紀初頭の『御嶽由来記』には、以下が記されている。

宮古島が島の形もなしていない太古、天帝(あめのてだ)が天岩戸柱の端を折り、弥久美神(やぐみのかみ)に授け、「下界の風よからんところに島を造りなせ」と命じ、天の夜虹橋(あめのゆのづはず)から下界の大海原に岩柱を投げさせ、固まったのが今の宮古島となった。天帝は次いで赤土を下し、古意角(こいつの)神に「下界に降りて人の世を建てて守護神となれ」と命じたが、古意角が「我に足らざる片つからだを賜え」、天帝「汝六根五躰を備う、また何の不足かあらん」、古意角「すべて陽あれば陰あり、陰あれば必ず陽あり」との問答を経て、天帝はようやく古意角の願いを入れ、女神の姑依玉(こいたま)の共を認めた。

古意角・姑依玉の両神は、豪勇の盛加神(もりかのかみ)を始めとした八十神百神(やそかむももかむ)を連れて天の夜虹橋を渡り、七色の綾雲に乗って地上に降った。彼らは漲水天久崎(ぴゃるみずあめくざき)の地(漲水御嶽の東側にあった岬、現在は埋め立てられている)に宮居を定め、宗達(むにだる)・嘉玉(かだま)の男女児が生まれた。また、島は赤土ばかりであったので、天帝が再度黒土を下し、宮古島は五穀が実るようになった。

十幾年かが過ぎ、宗達・嘉玉が大きくなった頃、天帝は葉を身にまとった木装神(きそうのかみ)という男神、青草を身にまとった草装神(ふさそうのかみ)なる女神を下した。それぞれ宗達・嘉玉の夫婦となり、東地・西地に住んだ。彼らが住んだこの地は、現在の東仲宗根・西仲宗根という。宗達夫婦は世直真主(たよなおしのまぬす)なる男児を、嘉玉夫婦は素意麻娘(そいまらつかさ)なる女児を産んだ。のち、この二神が夫婦となり、子孫が栄え、宮古島民の祖となったと云う。

アヤグ(綾語)とクイチャー(声合)

アヤグもしくはアーグとは、宮古方言を用いた詩歌のことである。宮古列島#アヤゴ(アヤグ)も参照。

クイチャーとは、クイチャーアーグの省略のことである。標準語に直訳すると、「アヤグの声に(クイ)合わせ(チャー)」という意味である。アーグ(歌)に合わせた踊りのことで、踊られる地域もしくは、歌の内容によって様々な振り付けがある。

御嶽への信仰

宮古列島には、約900近い御嶽(宮古方言では、各村々によって「う」の発音に違いがあり、「うたき」又は「おたけ」という。)が存在している。古くから信仰の対象として人々が祭祀を行う聖地は存在していた様であり、それらの聖地は様々な名称で呼ばれていたようである。しかし、15世紀から16世紀に琉球王国の支配が強固になり、琉球王国領内の土着の聖地を御嶽と名付け、体系化し、王家(尚氏)と関連づけ、神女制度を整えた。御嶽とは、琉球の聖地で、本土の神社に相当する。しかし、神社とは全く異なった祭祀儀礼を行う。祭祀集団は地縁や血縁で組織され、御嶽の中へは、祭祀を行う時以外入ってはいけないとされている。一般の人々も、神社でそうするようには参拝を行わない。ただし、明治時代から昭和の初期に地域の文化を否定し、日本全国を均一化しようとした運動があり、その中で神社化された御嶽は例外となっている。

御嶽への信仰は、「生命が自然界と人間社会を循環している」との思想に基づくものである。そのため、御嶽の領域内に生えている植物を切ってはならないと言うタブーが存在し、そのため、広い領域を持った御嶽の周辺には、御嶽林(うたきりん)と呼ばれる植生が生育していることがある。各々の御嶽にはさまざまな神々が祀られている。島の創造神・精霊・村の守護神・歴史上の偉人・氏神などである。なお、「島尻のパーントゥ」で有名な「パーントゥ・プナハ」も、神々がパーントゥに姿を変えて、元(ムトゥ・氏神を祭る家)の祭礼に現れるというものである(#外部リンクに列挙した各サイトも参照)。

御嶽への信仰が成り立っていた条件は、琉球王府時代に、その人物が所属する村(字)内での結婚しか認められなかったこと、及び、住居の移動が禁止されていたことによって、より強固な祭祀集団が結成できたことと、「御嶽の中には入ってはいけない」という強力なタブーが存在してきたことにある。近年は、社会的な状況が変わり、これらの条件が無くなってしまい、御嶽への信仰もかつてのようには盛んではない。御嶽に籠って身を清めた女性によって行われる秘儀祭祀として知られるウヤガン祭も存続するのは大神島のみである[44]。

稲作の伝来

柳田國男は民俗学研究の仕上げとなる「海上の道」において、「中国で貨幣とされた宝貝を中国南部から宮古に求めにきた人々が伝え、稲作栽培が島伝いに日本列島を北上し伝えられた」という稲作伝来の黒潮ルートを唱えた。しかし、弥生時代の稲作遺跡が沖縄・奄美などの北部琉球には無く、考古学的な確証が得られていなかった。

しかし後に、水田に限定しない稲作が考慮されたことで柳田説が見直される。また、古代九州の島嶼におけるジャポニカ米の存在や古代温帯ジャポニカ米DNA解析における熱帯ジャポニカDNAの類似なども確認されたことで、弥生以前の縄文黒潮ルートによる稲作伝来は有力説の一つとなっている。

芋の伝来

長真氏や河充氏の家譜によると、1594年に長眞氏旨屋(ちょうしんうじしや。琉球王国の官吏であり、後の役職は砂川親雲上)もしくは、ウプザ・ガーラ(標準語に直訳すれば「大座のカシラ」、字松原出身の船頭)という人物が、沖縄本島より宮古島への航海中、嵐に遭い、明の福州(福建省)まで漂流し、1597年にそこから金藷という品種の甘藷(サツマイモ)を持ち帰ったという伝承がある。1706年に宮古島・蔵元より琉球王府に報告された『御嶽由来記』という書物にも、この旨が記されている。

これが真実であれば、沖縄本島読谷村に野国総監が甘藷を伝えたよりも7年早く、宮古島が現在の日本の領域内で最も早く甘藷が伝来した場所になる。

しかし、甘藷がフィリピンから中国・福州に伝来したのは、旨屋が福建省に漂着したのと同じ1594年のことであり、1597年はそのわずか3年後であることや、『御嶽由来記』は宮古島の神話や伝説を記述した本であることから、この説には疑問が呈されており、『宮古史伝』や『宮古島庶民史』は家譜の記述を誤記として退け、宮古への伝来を1618年としている[45]。また、沖縄本島や八重山列島には別系統での伝来が伝えられており、宮古島を経由して伝来したとはされていない。

ちなみに、長眞氏旨屋(字松原・字久貝では、ウプザ・ガーラ)に対して、宮古島の人々は、ンムヌシュウ(宮古方言で芋の主、甘藷神)として、芋報礼(ンムプーリ)という感謝祭を昭和の中頃まで捧げていた。しかし、宮古島でのサツマイモの栽培が廃れると、次第にこのンムプーリも盛大には行われなくなった。

宮古上布

→詳細は「宮古上布」を参照

苧麻(ちょま)を用いて一反織るのに数ヶ月かかる上布の最高級品で、「東の越後、西の宮古」と呼ばれ越後上布と並び日本を代表する上布である。国の重要無形文化財。

1583年に稲石刀自(いないしとぅじ)が創製したと伝えられる。明治初期以前は人頭税として琉球王府に貢租。琉球から薩摩に貢納された後、薩摩上布として全国に販売・流通されていた。

ドイツ商船遭難事件とその後の交流

1873年7月9日、宮古島南岸の上野村沖で、ドイツ商船「R・J・ロベルトソン号」船長:エドゥアルト・ハイムスハイム(Eduard Heimsheim)が台風のため座礁した。この船は中国の福建で茶を積み、オーストラリアのアデレードへ向かう途中だった。

船はマスト2本が折れ、船員2名が死亡、ボート2艘も流失し、干潟に乗り上げた状態で座礁。近海を航行していたイギリス船が座礁を目撃し、小船を出して救出しようとしたが、高波のため断念した。ほぼ同じ時期に島の役人も座礁を発見し、船を出そうとしたものの、夜間で高波のため断念、島民は沿岸に篝火を焚いて、座礁船に残る乗組員を励まし続けた。

翌朝、まだ高い波の中、小船2艘を出し、船に残っていた1艘と合わせた3艘のボートに生存者8名(ドイツ人6名、うち女性1名、中国人2名)を救出した。

役人は役場を宿泊所として提供、自らはその周りに仮小屋を立てて過ごした。当時の島民の主食はキビだったが、遭難者には米や鶏肉を与え、看護し続けた。

34日間を宮古島で過ごした後、彼らは台湾の基隆へ渡り、イギリスの汽船で中国へ、中国から祖国ドイツに帰ることができた。船長がこの一連の遭難話を「ドイツ商船 R.Jロベルトソン号宮古島漂着記」と題して新聞に公表したところ、大反響を呼び、時の皇帝のヴィルヘルム1世が知るところとなった。その博愛精神に感動した皇帝は3年後の1876年、軍艦チクローブ号を派遣し、皇帝の誕生日でもある3月22日に感謝の石碑を建立した。中央政財界に進出し海外と交流のあった下地玄信が、ドイツ政府より友好の証として鉄十字を受賞している。

日独間が友好関係を結んでいた1936年には、外務省や日独親善団体、宮古教育部会の協力のもと、遭難現場近くの宮国ンナト浜に「獨逸商船遭難の地」の碑が建てられた。また、翌1937年には、文部省が全国から募集した「知らせたい美しい話」で、この史実が1等に選ばれ、小学校の修身教科書に載り、「博愛」という題で全国の子供たちに紹介されることになった。

1996年、遭難地近くに「うえのドイツ文化村」という施設が建設されたが、2000年の主要国首脳会議が沖縄で開催されており、ドイツ首相のゲアハルト・シュレーダーが親善訪問した。

Remove ads

交通

- 空港

- 港湾

- 路線バス

防衛

陸上自衛隊の宮古島駐屯地や[47]、航空自衛隊のレーダーサイト基地である宮古島分屯基地が置かれ、後者は南西諸島に接近する航空機を監視している。

沖縄本島と宮古島の間にある290 km(158.9海里)の宮古海峡は排他的経済水域にあり、東シナ海と太平洋を隔てる要衝(チョークポイント)である。なかでも西太平洋への進出を目指す中国海軍にとって、宮古海峡は最短で太平洋に進出できる出口として重要視しているとされ[48] 、宮古島を含む境界線上の島々は第一列島線と表現され、海洋戦略上重要な概念になっている。近年の中華人民共和国は、海洋利権拡張のために尖閣諸島や南沙諸島、西沙諸島といった離島の領有権を主張し、宮古島近海でも領土拡張を示唆する中国軍機の動きが見られる[49]。また、沖縄に関しても中国側の政治的意図を示す言説が近年に浮上しており、かつての大陸国(清など)と琉球との交流を根拠とする中国主権説や沖縄独立を標榜する主張等もみえ、2016年には中国北京でこうした沖縄関連の学術会議が開催されている[50][51]。宮古島では、中国の軍国主義姿勢を脅威として現実的に受け止める人々がいる[52]。また一方で、近隣国と軍事的緊張を高めるとして自衛隊配備に反対を唱える人々もいる[53]。

26中期防に基づき同島の防衛を主任務とする陸上自衛隊の部隊(離島警備部隊及び地対空・地対艦ミサイル部隊)配備が決定し、防衛省は2017年10月に地元自治体との契約を締結[54]。2019年2月22日の閣議決定を経て、2019年3月26日に宮古島駐屯地が開庁した[47][55]。

放送

島内に中継局(沖縄県域民放ラジオは伊良部島)があり、テレビ・ラジオともこれらの中継局から受信可能である。このほか、ケーブルテレビの宮古テレビがあり、島内のほか、宮古列島ほぼ全域(大神島及び水納島を除く)で受信可能である[56]。

観光

サンゴ礁の島で周囲の海はサンゴが壊れた白い砂でなっているため、海水の透明度の高さと合わせて、日の光を反射して海が美しい青色を示し、「宮古ブルー」と称される[58]。

名勝・旧跡・観光スポット

- 東平安名岬 - 国の名勝

- 与那覇前浜 - トリップアドバイザーによる2019年の「日本のベストビーチトップ10」第1位[59]

- 砂山ビーチ - トリップアドバイザーによる2019年の「日本のベストビーチトップ10」第2位[59]

- 吉野海岸

- 新城海岸 - トリップアドバイザーによる2017年の「日本のベストビーチトップ10」第10位[59]

- パイナガマビーチ

- 八重干瀬 - 国の名勝及び天然記念物

- 伊良部大橋

- 池間大橋

- 来間大橋

- 比嘉ロードパーク

- うえのドイツ文化村

- 仲宗根豊見親の墓

- 人頭税石

- 大和井 - 国の史跡

- 先島諸島火番盛(狩俣遠見、島尻遠見、砂川遠見) - 国の史跡

- 宮古島市民球場 - 1993年から2015年までオリックス・ブルーウェーブ→オリックス・バファローズが春季キャンプ地として使用。

Remove ads

著名な出身者

→「宮古島市 § 著名な出身者」を参照

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads