トップQs

タイムライン

チャット

視点

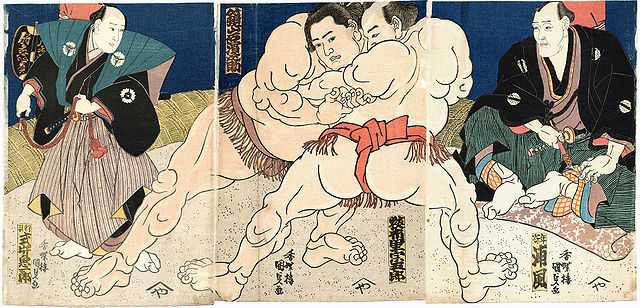

大相撲

日本の競技、一般的に国技と認識される ウィキペディアから

Remove ads

大相撲(おおずもう)は、

本項では1.について扱う。

概要

古来から日本においては様々な形態の相撲が行われてきたが、1925年、職業人の力士による興行団体として最後まで残っていた東京相撲と大阪相撲が、前者が後者を吸収する形で合併し、大日本相撲協会が発足。同協会によって一元化されたプロの力士たちによる興行を、「大相撲」と呼称するようになった。

歴史

要約

視点

→「勧進相撲」も参照

大相撲の成立

江戸時代初期に勧進相撲として相撲興行が各地で発生したが、その中でも江戸相撲(明治維新以降は東京相撲)・大坂相撲・京都相撲という三都の相撲の団体が特に有力であった。大正期に入ると京都相撲は自然消滅し、その頃までにその他各地の相撲団体も消滅し、東京と大坂の2協会が並立するという状態となり、不定期に合同で本場所を開催する等の間柄であったが、やがて東京が大阪を実力で圧倒するようになった。

大正年間に東京大相撲は両国国技館で興行を行っていたが、1923年(大正12年)の関東大震災で国技館が被災。1924年(大正13年)の春場所は名古屋市の埋立地で行われた[1]。 1925年(大正14年)、当時の皇太子・裕仁親王(後の昭和天皇)の台覧相撲に際して、皇太子の下賜金により摂政宮賜杯、現在の天皇賜杯が作られ、1926年(大正15年)1月場所から、今までは優勝掲額のみであった個人優勝者に賜杯が授与されることになる。これを契機に、東京・大阪の両相撲協会の合同が計画され、技量審査のための合同相撲が開かれ、1927年(昭和2年)、東京相撲協会と大阪相撲協会が解散し、大日本相撲協会が発足する。以降、本場所は1月(両国)、3月(関西)、5月(両国)、10月(関西)の計4回、各11日間で開催(1929年は10月でなく9月)されるようになる。ただし以降しばらくの場所運営は、東西合同に伴う試行錯誤が続き、番付編成は1月と3月、5月と10月のそれぞれを合算して行われ、関西本場所では優勝額の授与も行われなかった。

この時期、勝負に関する様々な改定が行われた。1928年(昭和3年)からラジオ中継が始まったために[2]、仕切り線と仕切りの制限時間が設けられた。個人優勝制度確立の中で、不戦勝・不戦敗制度の全面施行、物言いのついた相撲での預かりの廃止と取り直し制度の導入、二番後取り直しによる引き分けの縮小化がこの時期に実施され、勝負を争うスポーツとしての要素が強くなった。

1932年(昭和7年)1月に起こった春秋園事件で大規模な待遇改善要求を掲げて多くの力士が脱退したため、2月、3月場所は各8日間の変則興行となり、脱退組が関西角力協会を翌年作ったことで1933年(昭和8年)から関西場所は廃止され、東京場所のみ年2回の開催(1月、5月)となった(後に脱退組も多くが帰参し、興行は再び一本化される)。

1936年(昭和11年)から1939年(昭和14年)にかけて双葉山定次が史上最多の69連勝を記録、双葉山人気の影響で興行日数は1937年(昭和12年)5月場所より13日間となり、1939年(昭和14年)5月場所より15日間と拡大する。

第二次大戦の戦禍と復興

第二次世界大戦の戦時下では、時局の制約を受けて、不規則的な興行を余儀なくされる。1944年1月場所後に両国国技館が大日本帝国陸軍に接収され、5月場所は10日間に短縮して小石川後楽園球場で開催。屋外であったため冬期の開催は難しいことから、45年1月場所は44年11月に繰り上げて開催した(十両以上のみ、幕下以下は国技館で非公開で審査)。1945年5月場所は晴天7日間、神宮外苑相撲場(後の明治神宮第二球場)で開催予定だったが空襲などのために6月に延期、両国国技館で傷痍将兵のみ招待しての晴天7日間で開催された(幕下以下は春日野部屋で非公開審査)。また、兵役に就いた力士や、戦死・戦災死・捕虜として抑留された力士もいた。東京大空襲で両国国技館や相撲部屋を焼失。

連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)占領下では、GHQに許可を仰ぐ形で興行が行われる。1946年1月場所は1945年11月に繰り上げの上で、焼失した両国国技館を若干修復し、開催された。1946年は5月場所は開催されず、同年に両国国技館がGHQによって接収されメモリアルホールとして改装され、そのこけら落としとして、同年の11場所(13日間)が行われた。しかしメモリアルホールでの開催はこれが最後となり、以降は1947年6月、11月、1948年5月の3場所を明治神宮外苑相撲場にて開催した。10月場所は春秋園事件を機に中止されて以来の大阪場所となり、大阪市福島公園内に建築された仮設国技館で開催された。この時期に、優勝決定戦や三賞制度の制定、東西制から系統別総当たり制への変更が行われた。

1949年になり日本橋の浜町公園内に仮設国技館(木造)を建設し、ようやく1月場所(13日間)を開催する。5月場所では戦後初めて15日間行われ、以後興行期間は15日間となる。この浜町公園の仮設国技館は公園内に設置されていたことが問題となり、この2場所しか使用されず取り壊しとなった。そのため戦前に次期国技館建設用に用意していた蔵前の土地に仮設国技館を建設することとなる。ところがこの浅草蔵前仮設国技館(蔵前国技館)も消防署からの命令によって仮設であっても鉄筋造りの国技館が必要となり、蔵前仮設国技館の鉄筋化をはかり、その後5か年計画として年々充実されていった。

1950年から1952年は、本場所(1月、5月、9月)が各15日間実施(ただし1952年は大阪場所が開かれず、3場所とも東京で開催)。このうち大阪は、1950年9月場所は阿倍野橋畔に、1951年9月場所は難波(現在の大阪府立体育会館所在地)にそれぞれ仮設国技館を建て興行を行った。1952年に難波の仮設国技館を建替え、鉄骨製の大阪府立体育館(1987年から大阪府立体育会館)が竣工。翌1953年3月場所の会場となり、以後3月場所は大阪開催となる。空いた9月は東京での本場所開催となり、年4場所興行になる。

年6場所制定着後

1954年9月場所で蔵前国技館が正式に開場。1957年には11月場所(九州場所、福岡スポーツセンター)、1958年には7月場所(名古屋場所、名古屋市金山体育館)を行うようになり、現在に続く6場所(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、15日間という興行形態になった。

また、1950年代にテレビが普及するに従い、NHKの相撲のテレビ中継が始まる。当時は栃錦清隆と初代若乃花幹士が双璧をなし、大相撲は日本における有力な娯楽コンテンツとして定着。1960年代には柏戸剛と大鵬幸喜がしのぎを削り、特に大鵬は「巨人・大鵬・卵焼き」と称されるように、子供世代の人気を博した。以降も、1970年代には輪島大士と北の湖敏満、1980年代には千代の富士貢と、スポーツ界を代表する強豪力士が活躍する。1985年には蔵前国技館にかわり、両国に新国技館が落成、GHQの接収以来離れていた両国の地に本場所が戻った[3]。

一方、スポーツとしての近代化も断続的に進む。国会で公益法人としての相撲協会のあり方について質疑が行われたこと(1957年3月2日の衆議院予算委員会[4] および4月3日の衆議院文教委員会[5])を受けて、相撲茶屋制度の改革、月給制の導入、相撲教習所の設立などの改革が行われた[6]。また理事長に重要事項の建議を行える運営審議委員会も発足し財界トップや政治家が名を連ねた。横綱昇進の審査を行う横綱審議委員会も、1950年に当時の横綱の不成績を契機として発足し、有識者が迎えられた。

1961年には年寄の停年制が実施された(「停年」の表記については後述)。1966年には法人名を日本相撲協会に改称。1968年には役員選挙の制度を改定、1969年には勝負判定にビデオ映像の使用を開始した。

1970年頃になると、力士と暴力団とのかかわり、八百長が疑われる内容の相撲の横行、力士の健康問題等の諸問題が明らかとなり、1971年12月には再び国会で協会のあり方が取り上げられた[7][8]。これを受けた協会理事会において、中学校在籍中の入門の禁止(当時在籍していた中学生力士は、中学校卒業まで東京場所の日曜・祝日のみの出場となる)、公傷制度の導入(2003年11月場所限りで廃止されるまで続く)、相撲競技監察委員会の設置、行司の完全年功序列を廃し成績考課を導入等の改革を打ち出した[9](いずれも1972年1月場所より施行)。

平成以降

平成初期から外国出身力士が増え、国際化が進む。1990年代はハワイ出身の曙太郎と武蔵丸光洋が横綱に昇進。若乃花勝・貴乃花光司兄弟もともに横綱となり、4横綱が鎬を削る。特に若乃花・貴乃花は女性ファンの獲得に成功し、若貴ブームと呼ばれるほど加熱。力士志願者が激増し、在籍人数が史上最多を記録する。

2000年代以降はモンゴル出身力士が土俵を席巻。朝青龍明徳が2005年に史上初の年間全場所制覇を達成、白鵬翔が優勝回数記録を更新するなど、ともに一時代を築いた。モンゴル以外の出身力士としては、ブルガリア出身の琴欧洲勝紀とエストニア出身の把瑠都凱斗が大関にまで上った。

一方で、2000年後半から不祥事が相次ぎ、2007年には時津風部屋力士暴行死事件、2008年には力士による大麻取締法違反事件の責任を取る形で理事長が辞任、2010年には野球賭博問題、2011年には八百長問題が発覚してそれぞれ本場所に影響を及ぼした。その後も暴力事件、セクシャルハラスメント行為の発覚、道路交通法違反(無免許運転)行為、「女人禁制」の問題などが存在し[10][11][12][13][14]、協会はコンプライアンス遵守の方針を掲げている。2014年1月30日、財団法人から公益財団法人へ、89年ぶりの改組を行った[15]。

新型コロナウイルスの感染流行に際しては興行に制約がかかり、2020年3月場所は無観客開催[16]、5月場所は中止となり、現役力士から死者が出た[17]。同年7月場所以降も、地方場所の東京開催への変更、観客数の制限、協会員の外出制限等が続いた[18][19]。

Remove ads

運営・制度

要約

視点

力士

→詳細は「力士」を参照

実際に相撲をとる者を力士と呼ぶ。

現行制度では、大相撲の力士を志望する者(男性限定)は、新弟子検査を受検し、体格検査及び内臓検査に合格しなければならない。国籍は不問だが、「外国出身力士は各部屋1人ずつ」という規定が存在する。2019年2月に力士(競技者)規定の一部が改正となり、入れ墨の禁止も明文化された[20][21]。

興行

大相撲の興行としては、本場所と巡業が特に大きなウェイトを占める。

本場所

→詳細は「本場所」を参照

本場所は協会主催で定期的かつ公式な興行で、技量を査定し、待遇(地位と給与)を決める性質がある。1958年以降は隔月で年間6場所行われている。開催場所は2025年のもの。

- 両国国技館

- 大阪府立体育会館

- 福岡国際センター

- 愛知国際アリーナ

各力士は自らの地位(番付)に基づいて取組をとり(関取は連続15番、力士養成員は隔日ペースで7番)、その成績をもとに次の本場所の番付が編成されるサイクルである。

- 成績に基づく特典・表彰

本場所の成績に基づく特典としては以下のものがある。

- 各段優勝 - 各階級内の最高成績者が表彰される。最高成績者が複数いる場合は、優勝決定戦が行われる。

- 幕内最高優勝 - 1000万円

- 十両優勝 - 200万円

- 幕下優勝 - 50万円

- 三段目優勝 - 30万円

- 序二段優勝 - 20万円

- 序ノ口優勝 - 10万円

- 三賞 - 勝ち越した関脇以下の幕内力士に対し、相撲内容等により選考を経て殊勲賞・敢闘賞・技能賞の三賞が贈られる。賞金としては1つにつき200万円。

- 金星 - 平幕(前頭)の力士が横綱に勝った場合、金星と呼ばれ、力士褒賞金に10円が加算される(関取在位中は4万円昇給する計算となる)。

- 懸賞 - 幕内での取組によっては企業が懸賞金を提供するケースがあり、勝利した力士に授与される。2025年5月以降は1本につき7万円かけられ、うち力士の現金による手取りは1万円であり、納税充当金として5万円、協会の事務経費として1万円が天引きされる。

- 名誉賞 - 横綱に昇進した力士は、名誉賞として100万円が授与される。新大関に昇進した力士は、名誉賞として50万円が授与される。ただし大関から陥落した力士が大関に復帰(再昇進)した場合は授与されない。また力士の例ではないが、行司の場合は、立行司に昇進すると、名誉賞として50万円が授与される。

廃止された表彰は以下。

- 優勝旗手 - 1909年6月場所から1931年10月場所までと、1940年1月場所から1947年6月場所までの期間には、優勝した片屋の関脇以下の最高成績力士が優勝旗手として表彰されていた。

- 雷電賞 - 1955年3月場所から1965年11月場所まで、関脇以下の最高成績者(三賞と異なり機械的に決まる)に与えられた。

- 二位・三位力士に対する表彰 - 1948年10月場所の1場所のみ、幕内から序ノ口までの各段の優勝(一位)力士の他、二位・三位力士に対する表彰が存在した。同場所は優勝が10勝1敗の西関脇増位山大志郎、二位が優勝決定戦敗者の西大関東富士欽壹、三位が9勝2敗の東大関佐賀ノ花勝巳で、佐賀ノ花勝巳は西前頭8枚目高津山芳信との三位決定戦を行って勝利していた。1949年10月場所では、幕内以外で三位まで表彰されている。

- 外資系企業・他国からの表彰

- 1961年から1991年まで、パンアメリカン航空賞が優勝力士に送られていた。この贈呈にはパンアメリカン航空極東支配人のデビッド・ジョーンズが、「ヒョー、ショー、ジョォー」という独特の言い回しで始まる、方言なども取り入れた、ウィットに富んだ表彰状の読み上げを行い、好評を博していた。ジョーンズの注目度が非常に高かったため、多くの国々から友好杯などの賞が増えるきっかけともなった。しかし、1991年5月場所を最後に同賞は廃され(パンナム自体その約半年後に倒産)、ジョーンズも2005年2月2日に逝去している。

- フランス共和国大統領杯 - 知日派で大の大相撲ファンと自他ともに認めていた第五共和国第五代大統領・ジャック・シラクが設けた優勝力士に対する大統領顕彰だったが、2007年5月にニコラ・サルコジが第六代大統領に就任すると、これをあっさりと廃止してしまった。シラクとの対比を自己の選挙戦の推進力としていたサルコジは、「坊主憎けりゃ袈裟まで」の方便をあらゆる分野で繰り広げた。その結果、シラクが幕内力士の名を諳んじるほどの相撲通だったものとは正反対に、サルコジは「あんなのは長い髪を結った太った男たちがやる、決して美しいとは言えないスポーツにすぎません」と大相撲を一方的にこき下ろすこととなり、これが事実上の選挙公約の一つにまでなってしまったためである。

地方巡業

本場所のない時期には、力士一行が本場所が行われていない地方へ出向き、1日限りの相撲披露を行う。これを(相撲・大相撲) 巡業という。協会では巡業を本場所と並ぶ最重要事業として位置付けている。

→詳細は「巡業 § 大相撲における巡業」を参照

関取が所属していない部屋の取的は、巡業に参加することができず、部屋によっては合宿を行う部屋もある。

花相撲

→詳細は「花相撲」を参照

勝敗が番付や給金に反映されない興行を総称して花相撲と呼ぶ。トーナメント相撲、親善相撲、奉納相撲、引退相撲などがある。巡業も広く捉えれば花相撲の一つである。

海外公演

海外公演とは、日本国外から招待を受けて日本相撲協会主催で日本国外にて取組を行うことである。日本の伝統国技を日本国外で披露すると同時に、相手国との友好親善、国際文化交流に寄与することを目的にしている。力士は「裸の親善大使」などと呼ばれ、これまでに13回開催している。

海外巡業

協会とは別に主催者となる地元の興行主(勧進元)がいて、日本国外の大相撲ファン拡大と収益を目的にしている。ただし、力士が土俵で取組を披露したり、国際文化交流を図ったりするなどの形態は海外公演と変わらない。海外公演より歴史は古く、これまでに16回開催している。

国威発揚のために大相撲が利用された昭和戦前期には、満州をはじめとする大陸巡業が恒例となっており、国際連盟の委任統治領であった南洋群島に巡業したこともある。しかし、これらの巡業は各部屋・一門による海外巡業であり協会全体での巡業ではなかった。戦後はハワイ巡業がしばしば行われ、元関脇・高見山大五郎もここでスカウトされた。

飛行機での移動の際は、万が一のことを考えて重量配分のために力士がいくつかの便に分乗する[27]。

Remove ads

備考

要約

視点

副業の制約など

大相撲の力士がテレビのCMに出演することを全面禁止していた時代があった。これは1985年からで、大相撲の力士は本業の相撲でPRすることに専念するようにしてほしいという春日野理事長(当時)の方針に沿ったものであった。ただしCM禁止中の時代でも、本場所の協会指定懸賞企業および巡業を支援するスポンサーと公共の広告に限って出演することはあった。ナショナル(後のパナソニック)乾電池の小錦、日本航空の大相撲ブラジル公演PR、国民年金の貴乃花、若乃花などがある。2002年2月に一般企業のCM出演は解禁されており、その第1号は日立マクセルDVDメディアの栃東である。

退職時の呼称

力士が引退後協会に残らない時や年寄が停年を待たずに退職する場合などには廃業という言葉を用いてきたが、現役幕内力士であった旭道山和泰が衆議院議員選挙に出馬し当選したことがきっかけとなり、語感もあまり良くないことから1996年11月17日から次のように表現を改めた。

満65歳(誕生日の前日)を以って年寄は定年退職となるが、日本相撲協会では停年の表現を用いる。年を取ることをやめ、余生を楽しんでもらいたいという意をこめてのことである。なお、2014年11月16日からは停年になった年寄の再雇用制度が発足しており、この制度の適用を受けた年寄は給与が停年前より低くなり、部屋を持つことができないなどの制約はあるものの70歳までは日本相撲協会に残ることができる。

なお、若者頭・世話人・行司・呼出・床山についても満65歳をもって定年(停年)退職となるが、これらの職種については停年後の再雇用制度はない。ただし、行司・呼出・床山については本場所中に停年の誕生日を迎えても、その場所の千秋楽まで職務継続できる。

因習的な問題

閉鎖性

横綱審議委員会と言う諮問機関や、一部の事務職を外部から採用している以外、すべて元力士(年寄)によって運営され、その閉鎖性は繰り返し指摘される。かつてはおおむね年寄は短命であり、年寄株もむしろ余り気味なことが通例だったが、近年では空き株がほとんどない状況が続いている。結果として年寄株の高騰を招き(額面は9桁、億単位に達している)、1998年5月には「準年寄」制度の導入などで対応したが(2006年末廃止)、それでも数々のトラブルが発生している。小錦、若乃花(花田虎上)、曙といった、大関・横綱を務め人気もあった力士たちが次々協会を退職している理由としては、芸能界や格闘技、プロレスなど他分野に新天地を求めたい気持ちがあるが、親方になっても将来が保証されていない現状であり、そうした先行きの不透明感も一因としてあると言われている。

また、その閉鎖性のため旧態依然の封建的体質が色濃く残り、一部の部屋では俗に「かわいがり」と言われる(稽古名目での)私刑が横行していた。2007年には時津風部屋力士暴行死事件が発覚。愛知県警が双津竜順一らを立件する事態にまで至り、日本相撲協会北の湖敏満理事長(第55代横綱)が文部科学省より呼び出され事情を説明する騒ぎとなっている。また、時津風部屋では日本相撲協会による事情聴取についてマスメディアが駆け付けた際に時津風部屋所属力士が憤慨しカメラマンに暴行する事件も発生している。2010年9月にも、元十両・大勇武龍泉が12代芝田山(第62代横綱・大乃国)から暴行を受けたとして被害届を警視庁に提出。親方は書類送検されたが2011年1月起訴猶予となり、2012年12月に両者の間で和解が成立した。

また、力士養成員への手当金の親方による着服疑惑とそれによるトラブルも繰り返し指摘され続けているが、関取になったときに力士として認められるという慣習ゆえに、対応が取られた様子は当然ない。

出身地による参加機会の不均等

理事会の申し合わせにより各部屋の外国出身者(日本国籍取得者も含む)の採用は1人までとされており、個人の出身地により参加機会が不均等になっている。

年寄の国籍要件

年寄になるためには、日本国籍が必要である。運営上の閉鎖性問題もあるが、これは日本相撲協会が文部科学省所轄の公益財団法人であることが大きい。外国出身で役力士を務める者もおり、元高見山の12代東関や第67代横綱・武蔵丸の15代武蔵川など日本国籍を取得(帰化)して相撲協会に残る者もいる。

その一方、横綱・大関を務めた力士が引退後に角界を離れる場合もあるが、その事情は様々である。第64代横綱・曙は日本国籍を取得済みで、引退時に曙親方として東関部屋の部屋付きとなっている。年寄名跡の取得を希望していたが、師匠の12代東関が金銭観念の甘さ[28] を見て経営者の側面もある部屋継承者として適格と判断しなかったという[29]。第68代横綱・朝青龍は2010年1月16日未明に一般人に対する暴行事件を起こしたため、同年2月4日に相撲協会の引退勧告に従って引責引退をしている。また元大関・把瑠都は角界のしきたりや慣習に馴染めず、引退後も角界に残る意向は無かったという[30]。

女人禁制

日本相撲協会主催の大相撲は土俵上への女性の立ち入りを認めていない。

- 2000年に大阪府知事に就任した日本初の女性都道府県知事である太田房江は春場所の優勝力士に大阪府知事賞を直接授与することを日本相撲協会側に要求したが、認められなかった。

- 2007年9月19日(秋場所11日目)には観客の40歳前後の女性が土俵に乱入する事件が発生している。これに関して日刊スポーツは「約1400年の大相撲の歴史で初めて女人禁制が破られた」としている[31]。日本相撲協会側ではこれについて、この女性が土俵内には入っていないため伝統は破られていないとしている[32]。

- 2018年4月4日、巡業先の舞鶴市で多々見良三市長が土俵上であいさつ中に倒れ、救命のため医療従事者の女性が土俵に上がったが、相撲協会はこの女性に対して土俵を降りるよう場内アナウンスで促した[33]。これについて八角理事長は「人命にかかわる状況には不適切な対応でした」と謝罪している(「女性は土俵から降りてください」騒動)[34]。

この女人禁制の風習は明治期の「違式詿違条例」発令と「神道の穢れ感」を利用し「虚構の伝統」が創られたとされる[35]。

日本の相撲の歴史においては室町時代から女相撲も存在しているが、団体も違い、同一興行も行われていない[35]。1957年に大相撲の四国巡業において女相撲の大関若緑が勧進元挨拶をしたのは、第39代横綱・前田山と第二次世界大戦で相撲をやめてしまった若緑が懇意であったことからのはからいであった[36][37]。固辞する若緑に対し、前田山は「責任はとるから」と頼み込み、若緑は土俵上に立ったという[38]。

志願者の減少と意識の変容

近年の日本では力士を志す人数は減少しており、2007年の名古屋場所にて行われた新弟子検査の受検者数は初めてゼロであった(2018年の名古屋場所で二度目の受検者ゼロ)[注 1]。それと併せて、大学相撲出身者および外国人による力士数の増加により、「宗教色を帯びた伝統的な儀式」よりも「一般スポーツ競技の一種」と捉えている力士数が増えている。

その他

- 相撲茶屋問題

→詳細は「相撲茶屋」を参照

本場所の観戦チケットの販売は相撲茶屋を前身とする国技館サービス株式会社が行っているが、一部の常連客への優遇が根強く、一般の観客の枡席券入手は困難な状況が続いている。

- 観客席での喫煙

大相撲の公演中、升席では喫煙が認められていたが、健康増進法の施行に伴い、2005年(平成17年)1月場所から全館禁煙となった(室内スポーツの観覧席で唯一タバコが吸えた場所が大相撲の升席であったが、以前から他の観客や力士の健康や防災面からも異常との指摘も多く、ようやく重い腰を上げた形である)。そのため、升席で使用していた灰皿が相撲博物館に寄贈された。灰皿は陶製の物であるが、木枠に入っているなど特殊な形状をしている。

- 座布団投げ

金星などの番狂わせがあった時や横綱が負けた時、観客が土俵に向かって座布団を投げる光景が見られることがある。2008年11月の大相撲九州場所からは、座布団投げ自体を危険行為とみなして厳しく取り締まることになり、マス席の座布団は、これまでの1人用の正方形4枚から2人用(縦1メートル25、横50センチ)の座布団2枚に変更し、さらに2枚をひもで結んでつなげた形に変わった。これにより、1人でも座布団に座っていれば座布団を投げられない仕組みになった。しかし、重さが2枚計4.8キロとなって投げられた場合の危険性が増したということで、同場所以降は、座布団投げが確認された場合は警察に通報するという厳罰化がなされた(詳細は「座布団の舞」の項を参照)。

大相撲の内容の変容

かつて栃若時代の頃までは、吊り出しやうっちゃりなどのような決まり手が多用されていたが、近年では力士の大型化も相まって、これらの技は珍しくなり、代わって叩き込みや引き落とし、突き落としなどの技が増えており、土俵際での粘りも影を潜め、足腰の弱体化等の懸念がこれに関して言われることがあり、特に年配の相撲ファンからは、相撲内容の劣化であると槍玉に挙げられることがある。一方で、現代では立ち合いの手付きに厳しくなり、当たりの圧力も上がっており、力士一人一人が自分の型を持つ技術が上がっていると捉える見方もある[39]。

番付・勝敗記録等の現存状況・データベース登録情報など

大相撲は、その前身である勧進相撲(江戸相撲)も含めると歴史が長く、かつその起源は自然発生したものであるため、番付や取組結果などの記録は不明な部分が多い。

江戸相撲の番付は、1757年(宝暦7年)10月場所の縦一枚番付から現存しており、慣例的に用いられている歴代大関の代数はこの時から数えられているが、番付が現存する最初の5場所は勝敗等の記録が現存が確認されておらず、勝負付は1761年(宝暦11年)10月場所のものが現存最古のものとされる。江戸時代の番付・勝負付の少なくとも一方が現存する場所のうち、1768年(明和5年)10月場所は唯一番付が現存せず、勝負付のみが現存する場所で、翌1769年(明和6年)4月場所は8日間のうち7日目の成績情報が現存していない。一方、『相撲起顕』は、1774年(安永3年)から1853年(嘉永6年)までの江戸本場所の相撲番付と、幕内から序ノ口に至るまでの勝負付を掲載しており、江戸相撲研究における基本書とされている。

相撲協会が公式に発表している星取表で全力士の分が記録されているのは1934年(昭和9年)5月場所以降で、それまでは基本的に幕下の途中までしか載っていなかった。星取に関するオンライン上の有力なデータベース(私的サイト)として機能している相撲レファレンスでも、2024年現在、幕内から序ノ口までの勝敗が完全に登録されているのはこの場所からである。それ以前の明治期~昭和戦前の幕下以下の成績については、当時の雑誌や新聞記事を見る必要がある。

下位の勝敗記録の現存状況については、明治30年代半ばまでは、勝負付の出版の際にスペースの問題でおよそ三段目中位以下の取組が省かれたため、序二段や序ノ口の力士の勝敗記録はほとんど現存していないと思われ、この時期に該当の地位に在位していた常陸山や2代梅ヶ谷などは生涯成績に記録が現存しない場所が存在する。1937年~1939年発行の山本義一著『相撲叢書』には1868年からの入幕力士の入門以来の星取表が掲載されているが、明治中期までの力士はおよそ三段目辺りまでは記録が現存せず不明とされている。新聞記事では、例えば万朝報では、明治34年5月より序ノ口以上の全取組結果が掲載されているようであるが、その他各社の新聞では途中からしか掲載されていないようである。また、昭和初期の地方本場所の成績は、『相撲叢書』の編纂当時には協会内に存在していたようであるが、東京大空襲の戦災で焼失した、あるいは戦後の混乱のうちに失われたと思われる。

2024年現在の相撲レファレンスでは、幕下以下の勝敗記録・星取・取組等について、星の並びが全力士完全に登録されているのは1966年11月場所から、取組(対戦相手情報)が全力士完全に登録されており、なおかつそれが現在まで連続的に登録されているのは1989年1月場所から(それ以前も飛び飛びではあるが取組(対戦相手情報)が全力士完全に登録されている場所がある)、決まり手情報まで完全登録となると1991年7月場所からとなっている。

大坂相撲の場合は、勝敗記録の現存状況は江戸勧進相撲→東京相撲→現代の大相撲と比べるとかなり不完全であり、幕内ですら一部の勝敗記録の現存が確認されていない場所がある。

Remove ads

大相撲を主題とした作品

テレビゲーム

- 大相撲(データイースト、1984年)

- 出世大相撲(テクノスジャパン(後のアークシステムワークス(著作権保有および発売))、1984年)

- つっぱり大相撲(テクモ(後のコーエーテクモゲームス)、1987年)

- 寺尾のどすこい大相撲(ジャレコ、1989年)

- SDバトル大相撲 平成ヒーロー場所(バンプレスト(後のバンダイナムコゲームス)、1990年)

- 千代の富士の大銀杏(FACE、1990年)

- スーパー大相撲熱戦大一番(ナムコ(後のバンダイナムコゲームス)、1992年)

- 大相撲魂(タカラ(後のタカラトミー)、1992年)

- つっぱり大相撲 平成版(テクモ(後のコーエーテクモゲームス)、1992年)

- つっぱり大相撲 立身出世編(テクモ(後のコーエーテクモゲームス)、1993年)

- 若貴大相撲 夢の兄弟対決(イマジニア、1993年)

- ああ播磨灘(1993年)

- 横綱物語(KSS(後のソフトガレージ)、1994年)

- 64大相撲(ボトムアップ、1997年)

- 64大相撲2(ボトムアップ、1998年)

- どすこい伝説(ケイエスエス、1999年)

- 日本相撲協會公認 日本大相撲(コナミ、2000年)

- 日本相撲協會公認 日本大相撲 格闘編(コナミ、2001年)

- SIMPLE1500シリーズ Vol.58 THE すもう(D3パブリッシャー、2001年)

- 日本相撲協會公認 日本大相撲 激闘本場所編(コナミ、2002年)

- つっぱり大相撲 Wii部屋(テクモ、2009年)

モバイルゲーム

- みんなで大相撲(Japan Internet Technologies、2011年)

- 大相撲カード決戦(HINATA、2013年)

- 大相撲ごっつぁんバトル(HINATA開発、バンダイナムコエンターテインメント配信、2017年)

落語

雑誌

現在刊行中

- 相撲(ベースボール・マガジン社) - 日本相撲協会機関誌扱い。

- NHK G-Media 大相撲中継(毎日新聞出版)

- スポーツ報知 大相撲ジャーナル(報知新聞社)

かつて刊行していた雑誌

- 大相撲(読売新聞社) - 2010年9月号をもって休刊。

- VANVAN相撲界(ベースボール・マガジン社) - 1998年終刊。

- 別冊グラフNHK大相撲特集号→NHK大相撲中継(NHKサービスセンター)

- NHK G-Media 大相撲ジャーナル(イースト・プレス)

小説

漫画作品

- ああ播磨灘(さだやす圭)

- 両国花錦闘士(岡野玲子)

- のたり松太郎(ちばてつや)

- おかみさん(一丸)

- やぐら嵐(ビッグ錠)

- やぐら太鼓の詩(琴剣)

- ちゃんこ屋虎太郎(琴剣)

- はっけよい(前川たけし)

- 巴戦、待ったなし(岸本景子)

- おっとと、お相撲くん(コンタロウ)

- どす恋ジゴロ(平松伸二)

- 嗚呼どす恋ジゴロ(平松伸二)

- よりきり君(平ひさし)

- 大相撲刑事(ガチョン太朗)

- 力人伝説 -鬼を継ぐもの-(原作:宮崎まさる、作画:小畑健)

- ももたろう(小山ゆう)

- バチバチ(佐藤タカヒロ)

- 達磨(木村えいじ)

- 火ノ丸相撲(川田)

- さくらのはなみち(原作:希戸塚一示、作画:西山田 )

- りきじょ(歌麿)

- ガチンコッ!(山下てつお)

- どすこーい!勝五郎(柴山みのる)

- すもう甲子園(貝塚ひろし)

- すまひとらしむ(いおり真、取材協力・来未)

映画作品

テレビドラマ

- 千代の富士物語(関西テレビ、1991年)

- まったナシ!(日本テレビ、1992年)

- ひらり(NHK、1992年)

- おかみさんドスコイ!!(毎日放送、2002年)

- サンクチュアリ -聖域-(Netflix、2023年)

その他

- 「鬼無双シリーズ」「世界最強の国技 SUMOU」

Remove ads

脚注

関連書

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads