トップQs

タイムライン

チャット

視点

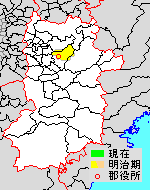

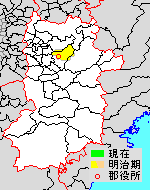

式上郡

日本の奈良県(大和国)にあった郡 ウィキペディアから

Remove ads

郡域

歴史

要約

視点

古代

磯城の上郡の意で、中世までは城上郡(しきのかみのこおり)を称した。天理市南部から桜井市の三輪山の西麓・南麓にかけての一帯である。

桜井市の北部に箸墓古墳を含む纏向遺跡がある。また、埼玉稲荷山古墳出土の鉄剣銘に見えるワカタケル大王は雄略天皇に比定されており、大王の斯鬼宮(しきのみや)が磯城郡にあった宮という意味であり、天皇の泊瀬(はつせ)朝倉宮も磯城郡の朝倉にあった宮ということなので、三輪山の南麓にある朝倉の地にワカタケル大王の斯鬼宮があったと考えられている。

『日本書紀』の神日本磐余彦天皇(『古事記』では神倭伊波礼毘古命)の磐余は、桜井市の中部から橿原市東南部にかけての磐余地であり、数々の皇居の地として選ばれている。神功皇后の磐余稚桜宮、履中天皇の磐余稚幼桜宮、清寧天皇の磐余甕栗宮、継体天皇の磐余玉穂宮、用明天皇の磐余池辺雙槻宮。

郷

- 辟田

- 下野

- 神戸

- 大市(於保以知)

- 大神(於保無知)

- 上市

- 長谷(波都勢)

- 忍坂(於佐加)

式内社

- 国史大系本は「並名神大 月次」と記載するが、九条家本・金剛寺本は「並大 月次新嘗」と記載と異同がある。

近世

「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り。幕府領は奈良奉行が管轄。●は村内に寺社領が、○は村内に寺社除地[1]が存在。(52村)

近代

- 慶応4年

- 明治4年

- 明治初年 - 小夫村の一部が分立して小夫嵩方村となる。(53村)

- 明治9年(1876年)(52村)

- 明治13年(1880年)4月15日 - 郡区町村編制法の堺県での施行により、行政区画としての式上郡が発足。三輪村に「三輪郡役所」が設置され、十市郡・式下郡・宇陀郡とともに管轄したが、まもなく「十市式上式下宇陀郡役所」に改称。

- 明治14年(1881年)2月7日 - 大阪府の管轄となる。

- 明治17年(1884年) - 中白木村・北白木村が合併して白木村となる。(51村)

- 明治19年(1886年)(50村)

- 豊前村の一部(東良)が分立して豊田村となる。

- 馬場村・松之本村が三輪村に合併。

- 明治20年(1887年)11月4日 - 奈良県(第2次)の管轄となる。

- 明治22年(1889年)4月1日 - 町村制の施行により、以下の町村が発足。(8村)

- 三輪村 ← 三輪村、金屋村、上之庄村(現・桜井市)

- 城島村 ← 粟殿村、川合村、戒重村、外山村、赤尾村、忍坂村(現・桜井市)

- 朝倉村 ← 黒崎村、脇本村、慈恩寺村、竜谷村、岩坂村、狛村(現・桜井市)、笠間村、安田村(現・宇陀市)

- 初瀬村 ← 初瀬村、白河村、出雲村、吉穏村(現・桜井市)、柳村、角柄村(現・宇陀市)

- 上之郷村 ← 萱森村、中谷村、白木村、芹井村、小夫嵩方村、三谷村、小夫村、滝倉村、笠村、和田村、山辺郡修理枝村(現・桜井市)

- 織田村 ← 芝村、箸中村、大西村、大泉村、茅原村(現・桜井市)

- 纏向村 ← 辻村、草川村、太田村、大豆越村、巻野内村、穴師村、東田村、江包村、豊前村、豊田村(現・桜井市)

- 柳本村 ← 柳本村、渋谷村(現・天理市)

- 明治24年(1891年)

- 明治30年(1897年)4月1日 - 郡制の施行のため、式上郡・式下郡・十市郡の区域をもって磯城郡が発足。同日式上郡廃止。

Remove ads

行政

- 三輪郡長→堺県十市・式上・式下・宇陀郡長

- 大阪府十市・式上・式下・宇陀郡長

- 奈良県十市・式上・式下・宇陀郡長

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads