トップQs

タイムライン

チャット

視点

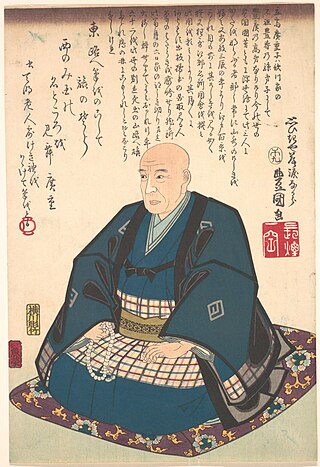

木曽海道六十九次

浮世絵木版画の連作 ウィキペディアから

Remove ads

木曽海道六十九次(きそかいどうろくじゅうきゅうつぎ)は、天保6- 8年(1835-1837年)頃、浮世絵師・渓斎英泉および歌川広重により描かれた浮世絵木版画の連作。図版の表記どおり「街道」ではなく「海道」として記載する。

江戸・日本橋と京・三条大橋を結ぶ中山道の69カ所の宿場、出発地点の日本橋の合計70枚で構成されている。

当初この連作を刊行したのは東海道五十三次を出版した保永堂(竹内孫八)であった。途中からは錦樹堂(伊勢屋利兵衛)が携わるようになり、保永堂との合版を経て錦樹堂の単独出版となり。完結後は、版権は錦橋堂(山田屋庄次郎)へと移った。[2]

中山道の宿場69

要約

視点

中山道の宿場数は69であるが、この連作では出発地の日本橋を1番とし、最後の大津宿を70番とする朱印が入っている。

- 図版のタイトルは、広重が描いたものは全て「木曽海道六拾九次之内 ○○」であるが、英泉が描いた板橋・蕨・大宮・上尾・倉賀野・沓掛・追分・塩尻・奈良井・藪原・馬籠・鵜沼・草津は「木曾街道 ○○」、日本橋は「木曾街道 續ノ壹 日本橋」、浦和・本庄は「支蘓路ノ驛 ○○宿」、桶川・深谷は「岐阻街道 ○○」、鴻巣は「岐岨街道 鴻巣」、熊谷は「岐阻道中 熊谷宿」、岩村田は「木曾道中 岩村田」、野尻は「木曾路驛 野尻」、河渡は「岐阻路ノ驛 河渡」、坂鼻・坂本は「木曽海道六十九次之内 ○○」である。

- 絵番号46(宿場として45番目)の中津川宿は当初、雨の中津川と呼ばれる雨の風景が描かれたが、後の版では晴れの風景が描かれている。雨の中津川は希少とされている。

- 絵番号64(宿場として63番目)の鳥居本の図には、「六拾三」の朱印が間違って入っている。

- 絵番号67(宿場として66番目)の武佐宿の図には、「六拾六」の朱印が間違って入っている。

- 絵番号69(宿場として68番目)の草津宿の図には、「六拾八」の朱印が間違って入っている。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads