トップQs

タイムライン

チャット

視点

東海道五十三次 (浮世絵)

歌川広重による浮世絵木版画の連作 ウィキペディアから

Remove ads

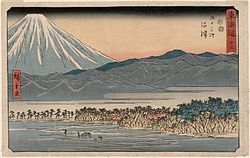

『東海道五十三次』(とうかいどうごじゅうさんつぎ。東海道五拾三次とも)は、東海道の宿駅を中心とした景観や習俗を描いた、浮世絵木版画である。名所絵が主となる場合が多いが、人物が主体で景観が従となるなど、さまざまである。形態としては揃物[注釈 1]、張交、双六、千社札、団扇絵、絵封筒、絵本などがある[2]。なお、画題に「東海道」「五十三次」を含むものをまとめて「東海道(もの)」や「五十三次(もの)」と呼ぶこともある[3]。

代表的な作品としては天保5年(1834年)頃に保永堂から版行された歌川広重の「東海道五拾三次之内」があげられる[2][4]。

ただし、浮世絵版画としては、版本「東海道名所記」(寛文年間(1661-1673))や菱川師宣の版本「東海道文間図会」(元禄3年<1690年>)から始まるとされる。喜多川歌麿は「美人一代五十三次」(享和年間 - 文化年間頃(1801-1808))、葛飾北斎は文化年間(1804-1818)に狂歌摺物「春興五十三駄之内」や「東海道五十三次 絵本駅路鈴」など7種の揃物が出ている。また、広重の師匠である歌川豊広も「東海道五十三次」を出している。広重の保永堂版東海道五十三次の成功により、その後は広重自身も含め多くの浮世絵師が東海道ものを出している[5][6]。

本記事では、歌川広重による保永堂版五十三次55図(#版元)について述べ、それ以降に版行された広重による五十三次(#保永堂版以外の五十三次・#五十三次図一覧)や、広重以外の五十三次についても触れる(#五十三次前史・#広重以降の五十三次)。保永堂版制作に際し、広重は江戸と京都を往復したとする説と、それを否定する説がある(#取材の有無)。

百聞は一見にしかず、視覚的な作品を理解するには、言葉による説明よりもまず実物を見ることが肝要であるため、最初に次節で保永堂版および行書版と隷書版の55図を掲載し、その下の節で浮世絵の東海道五十三次の歴史や研究者による細かい分析を掲載する。

Remove ads

五十三次図一覧

要約

視点

以下は保永堂版及び、行書版と隷書版の55図。

Remove ads

五十三次前史

最初期に東海道を描いた作例として、菱川師宣「東海道分間絵図」(図b.)が挙げられる。五十三次ものの連作としては、喜多川歌麿(図c.)、広重の師匠である歌川豊広(図d.)や葛飾北斎が描いている。後者には7揃いが確認されている(図e.)[7]。また文芸分野では、浅井了意の『東海道名所記』や十返舎一九『東海道中膝栗毛』があげられる[8]。

広重は歌川豊広に師事し、文政年間(1818-30年)には、役者絵や美人画を描いていたが、文政年間半ばに入ると、名所絵の依頼を受けるようになり、「東都名所」(天保初期。川口屋正蔵版。図f.)[9]等を残した[10]。

- 図c.喜多川歌麿「美人一代五十三次 沖津」

- 図f.広重、東都名所 芝浦汐干之図。天保初年。川口屋正蔵。 メトロポリタン美術館蔵。

Remove ads

保永堂版『東海道五拾三次之内』

要約

視点

版元

五十三次の版元は当初、仙鶴堂と保永堂の合版だったが、のちに保永堂単独となった。なお、仙鶴堂単独版行もある(表1参照)[12]。

保永堂が版元を興したのは、天保4年(1833年)とされる[13]。何故新興版元が大判大部の揃い物版行に関われたかには、三つの説がある[14][15][16]。

- 主人の竹内孫八(筆名:眉山)が広重と狂歌仲間だったからとの説[15]。

- 広重が仙鶴堂に五十三次版行を売り込んだものの、名の通っていない広重の版行を仙鶴堂側が乗り気になれず、保永堂を紹介した説[15]。

- 保永堂の本業であった、質屋業務で仙鶴堂と取引があったとの説[17]。

また、仙鶴堂が版行から降りた原因として、天保4年(1833年)に主人の鶴屋喜衛門が亡くなり、翌5年(1834年)に火災を受けていることを、鈴木重三が指摘する[18]。

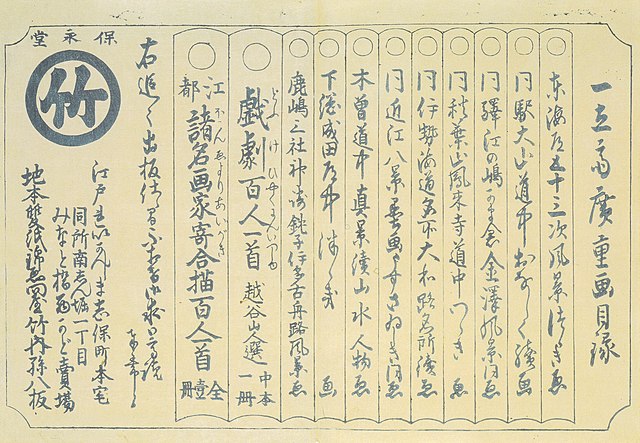

全図完結した時点で、画帖仕立てが上梓された。谷折り見開きの粘葉装で、上巻が27.掛川、もしくは29.見附で終わるものが記録されている[19]。造本を解体し、一葉(谷折りを伸ばして水平にしたもの)単位にした、表紙・扉題字・序文・広告奥付等が、貨幣・浮世絵ミュージアム・日本浮世絵博物館等に所蔵される。表紙には隷書と草書版があり、上下巻だったと推測される[20]。

特徴

広重は、北斎による実景と異なった、演出された画に反感を抱き、自らは「真景」、つまり景観を忠実に描くのを旨とした[注釈 2]。ところが浅野秀剛は、大正時代の東海道写真集を参照し、広重の画にも演出が見られると指摘する。例えば8.平塚の場合、高麗山は左右非対称、向かって右側がより急斜面に描かれているが、写真では左右対称の緩やかな山である。また道はギザギザに描かれているが、写真では緩やかなカーブである(図g.)[21][25]。そのような作画を浅野は「実景を借りた虚構のイメージ」だが「虚構を虚構と感じさせない」ものと述べる[26]。

大久保純一は、絵の枠に注目する。奥村政信等が始めた浮絵には、画と実世界を分別するための枠があったが、北斎の名所絵(洋風名所絵を除く)から枠が消えた。対して広重は、浮絵とは関係なく、揃い物ごとに異なる、装飾としての枠を付けたと指摘する[27]。五十三次では、14.原にて、富士の頂が、27.掛川だと、揚がる凧が枠を突き抜けているが、それぞれ高さを強調している[28][29][30]。

吉田漱は、北斎の五十三次が人物本位の道中風俗画であり、景観は蔑ろなのに対し、広重のそれは、季節・天候の多彩さを取り入れた風景を描いたと指摘する[31]。名古屋市博物館の神谷浩も、保永堂版の中で優れた図として、12.三島、16.蒲原、46.庄野、47.亀山、50.土山の5図をあげ、これらに共通するのは、季節・天候・時刻を描いたことであり、名所や名物を主題としていないことだと述べる[32]。

また神谷は、保永堂版が「弱小版元ゆえの非力さもあって、彫や摺の点では十分に評価できるものではない」とする[33]。

取材の有無

五十三次を、取材に基づく作としたのは、明治期の浮世絵研究家である飯島虚心である。

上記のように、広重は幕命として、内裏での駒牽行事描画の為上洛するが、道中での名勝に魅せられ、五十三次制作の経緯になったと考えられていた。「天保の初年」については、「五十三次画帖」の序文にて「天保ごとせにあたるむつき」、つまり天保5年(1834年)1月とあり、かつ「八朔」の行事の後に作画されたとなると、天保元年から3年(1831-33年)の間と考えられる[36]。内田実は前後の作例や落款から、天保3年(1833年)に上洛し、同4年(1834年)から同5年(1835年)にかけ作画したと推測する[37]。

虚心の上洛説は、内田ら多くの論者に受け入れられる[38][39][40][41][42][43][44][45]。

対して、虚心説にはじめて疑問を呈したのは小島烏水である。上洛説自体は認めるものの、御用絵師でなく、町絵師に過ぎない広重に、駒牽作画を命ずるだろうかと述べる[46]。

また鈴木重三は、虚心の言説が明治半ばに纏められたものであり、『新増補浮世絵類考』(慶応4年・1868年)[47]や、広重より5代後の安藤勝蔵によってまとめられた「安藤家由緒書」(慶応2年・1866年)[48]に言及が無いことを指摘する[49]。

永田生慈は鈴木の論を受けて、天保3年(1832年)3月に家督を譲った広重[注釈 4]が、幕府の公務を任ずるとは考え難いと指摘し、仮に定火消同心のままだったとしても、烏水が指摘するように、絵師としてさほど名声を得ていなかった広重に依頼をするだろうかと疑問を呈す。また、実際に東海道を往復したのなら、なぜ『東海道名所図会』(寛政9年・1797年)からの引用が多いのかと指摘する[51]。

大久保純一は、永田も指摘した、五十三次が西に向かうにつれ、風景を伴わない人々の図や、『東海道名所図会』からの引用と考えられる図が増す点を指摘する(図h1-h4.及び表2.参照。)[52]。

| 5.保土ヶ谷。17.由井。18.興津。19.江尻。22.岡部。24.島田。25.金谷。28.袋井。31.舞阪。33.白須賀。34.二川。35.吉田。37.赤坂。39.岡崎。40.池鯉鮒。41.鳴海。42.宮。43.桑名。45.石薬師。48.関。49.坂之下。50.土山。52.石部。53.草津。54.大津。55.京師。以上、26駅。 |

- 図h1.『東海道名所図会』巻四、三保崎。#五十三次図一覧19.江尻と対照。

- 図h2.『東海道名所図会』巻三、矢矧橋。39.岡崎と対照。

- 図h3.『東海道名所図会』巻三、池鯉鮒駅。図c.及び40.池鯉鮒と対照。

- 図h4.『東海道名所図会』巻二、走井。54.大津と対照。

製作年代

上記のように、保永堂版の制作は、内田実によって天保4-5年(1833-34年)とされ[37]、鈴木重三も当初はそれを支持したが[15]、後年異説を唱えることになる。

渓斎英泉画の合巻『さよきぬた』(保永堂版)の巻末にて、天保7年(1836年)正月頃に、版元が霊岸島塩町と南新堀湊橋の二店舗体制になったと記される[注釈 5]ことから、保永堂画帖での広告(図a.)も、天保7年以降のものとなり、画帖序に記される「天保ごとせにあたるむつき」(#取材の有無)は、画帖版行時ではなく、保永堂版の版行開始を表すのではと鈴木は推測する[54]。

同時代の評判

鈴木重三は、『豊年武都英ほうねんむつのはなぶさ』(天保10年・1839年)での記述を提示する。

ハハア、東海道五十三次。ひろ重がよくかいた。このえをそろへてもつていると五十三次をいながら見るのだ。わざわざいくにやァおよばねへ。(略)たれでも此ゑをそろへてへといつてゐるぜ。(略)きんねんの大あたりだ。(図 i.)

この本は天保7年(1836年)の保永堂広告にて版行予告されていたものの、後年、他の書肆から出ることとなった。保永側の宣伝要素があったとしても、五十三次が広く受け入れられたことが分かる[55]。

石井研堂は、天保6年(1835年)2月23日からの、市村座興行「梅初春五十三駅(うめのはるごじゅうさんつぎ)」[注釈 6]と、保永堂版が相互に刺激しあい、両者の売り上げ上昇に寄与しただろうと述べる[56]。

吉田暎二は、五十三次が100杯、つまり2万枚以上摺られたとし、それに次ぐのは歌川国貞「東海道五十三次(役者見立)」(#広重以降の五十三次) の7000枚だとする[57]。 大久保純一は、天明・寛政年間(1781-1801年)に活動した鳥居清長と喜多川歌麿の美人画は、世界でも数枚しかないものがあるが、保永堂版は一図につき100枚以上残っていると指摘し、後者では線が潰れた、摩滅した版木で摺っているものが見られるのに対し、前者ではそのようなものが見られない点から、江戸末期において、摺りの絶対数が増加していると指摘する[58]。

Remove ads

保永堂版以外の五十三次

要約

視点

保永堂版の商業的成功により、以後、諸版元から五十三次作画注文がなされた。それらは20数種の揃物の他に張交絵、狂歌本、双六、千社札、絵封筒などが確認されており全部で40種程度あるとされている[59][60][61]。ただし全宿版行に至らないものもある[62]。 この中で、論者間での評価の高いものは、#五十三次図一覧でも掲載される、3.「行書版」[63][64]と14.「隷書版」である[63][65]。対して、晩年作の22.「東海道五十三次図会(竪絵)」は、太平洋戦争以前の論者には、化学合成された派手な発色の顔料が嫌悪された[63][66][67][注釈 7]。

以下に、主な揃い物を版行年代順に挙げる。

Remove ads

広重以降の五十三次

諸版元は五十三次人気にあやかって、ほかの絵師にも五十三次を発注した[113]。以下のような作品がある。

- 歌川国貞「東海道五十三次之内(役者見立東海道五十三駅)」。嘉永5年(1852年)、合版。129図を確認(図j.)。#同時代の評判で言及した揃い絵である。縦絵の上部に駅名と関連する名所絵を、下部に役者を配する。名所絵は保永堂版と一致しないものが多い。

- 「東海道名所絵」(通称「御上洛東海道」)。徳川家茂の上洛を描き、宿場以外に街道沿線の名所も多数あり155枚組(図 k.)。三代豊国、二代広重、貞秀、二代国貞、国綱、国周、芳宗、芳年、芳艶、艶長、芳盛、貞秀、芳形、芳幾、洞郁など多数の手による[114]。

- 木村唐船作、南遊斎(歌川)芳重[115][116]画『東海道五十三駅鉢山図絵』。2冊56図。嘉永元年(1848年)。元禄堂(図 l.)。30図に保永堂版からの援用が見られ、それ以外に、「狂歌入東海道」「行書東海道」等の図像(#保永堂版以外の五十三次)も取り入れられた[117]。

- 図 j.歌川国貞「東海道五十三次之内 白須賀 猫塚(役者見立東海道五十三駅)。国立国会図書館蔵。#五十三次図一覧33.対照。

- 図 k.「東海道名所之内 由比ケ浜」(歌川芳年)(通称「御上洛東海道」)。

- 図 l.南遊斎芳重『東海道五十三駅鉢山図絵』蒲原・由井。メトロポリタン美術館蔵。五十三次図一覧16.17.対照。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads