トップQs

タイムライン

チャット

視点

クラフトワーク

ドイツの音楽グループ ウィキペディアから

Remove ads

クラフトワーク(独: Kraftwerk ドイツ語発音: [ˈkʀaftvɛʁk] クラフトヴェルク・クラフトヴェァク、発電所(Power Plant)の意)は、ドイツの電子音楽グループ[注 1]。

クラウトロックの代表格であり、テクノポップを開拓した先駆者として知られる。同系の音楽に多大な影響を与え[注 2]、メディアからは「エレクトロニック・ダンス・ミュージックのビートルズ (the Beatles Of Electronic Dance Music)」とも評された[1]。

Remove ads

来歴

要約

視点

結成と初期

1960年代半ば、西ドイツのデュッセルドルフ近郊 レムシャイトの芸術アカデミーでクラシック音楽の教育を受けていたラルフ・ヒュッターとフローリアン・シュナイダーがデュッセルドルフ音楽院の即興音楽クラスで出会い[注 3]、インダストリアル・ミュージックへの関心からジャム・プロジェクトOrganisation等[注 4]を経て1970年に結成する。

- ラルフ・ヒュッター

当時、英米によってもたらされた文化や音楽に安易に染まることを良しとしなかったクラウトロック(ジャーマン・ロック)の一グループであった彼らは、戦後育ちのドイツ人としての自覚[注 5][注 6]を強く持っており、ケルン出身のバンド、カンとも親交があった(カンの初公演はクラフトワークの楽器を借りて行われた[2])。東ドイツのデューナモ・ドレスデン(ドレスデンの発電機)というサッカークラブの名前に触発されグループ名[3]もあくまでドイツ語[注 7]で表現している。リズム・マシンやオルガン、電気フルート等を使った彼ら初期のインダストリアルで即興・実験的な作風[注 8]はバズコックスやスージー・アンド・ザ・バンシーズ にも影響を与えた[4]。当時の主な演奏会場は大学や美術館[注 9]などであった。

幾度かのメンバーチェンジを経るも、結局ラルフとフローリアンが中心になり3枚のアルバムを制作する。アルバムジャケットのデザインを自ら手掛ける他、楽器の改造・開発[注 10]等、グループ初期から現在に至るまでのDIY精神はこのグループを知る上で欠かせない特徴と言える。

この時期のメンバーで、脱退したクラウス・ディンガーとミヒャエル・ローター(続けて加入するヴォルフガング・フリューア[注 11]と以前同じバンドのメンバーであった)は後のクラフトワークとは別の方向性で同じ工業都市デュッセルドルフの一面を表現しクラウトロックを代表するグループの一つとなるノイ!を結成することになる。この時代の楽曲は70年代半ばを過ぎてからは全く演奏されなくなり、正規版のCDも存在しない[注 12]。

アウトバーンのヒット・最初の全盛期

初期の活動で得られた資金を投入し手に入れたミニモーグを使用し、新メンバーヴォルフガング・フリューアは自作の電子パーカッション等を駆使し、以前の音楽を新たなる次元に昇華させた1974年発表の4枚目のアルバム『アウトバーン』が英米でヒット。とりわけ同名のシングル曲はそれまでの多くのミュージシャンがシンセサイザーを観念・瞑想的な音楽に使用したり楽曲の添え物として使用していた方法とは大きく異なり、曲の長さが20分を超え、即物的でありながらもあくまでもそれ自体を主体としたポップ・ミュージック[注 13]という手法による一つの完成型と言えるものとなった。フローリアンの知人の音楽学校教授の生徒であり、クラシック畑の様々な仕事をこなしていたカール・バルトスも加わりアメリカ横断ツアー[注 14]も行われた(カール自身の言でもあるが以後のクラフトワークの楽曲の主な特徴としてファンキーなリズム、ミュジーク・コンクレート、ポップ・ミュージックのミックスが挙げられる)。

英国でも行われた当時のライヴ演奏の後 興奮の余り楽屋に訪れたという若き日のオーケストラル・マヌーヴァーズ・イン・ザ・ダーク等、初期のクラフトワークの他のグループへの影響以上に知られていることだが主にエレ・ポップ、シンセ・ポップとしてのニュー・ウェイヴやニューロマンティックと呼ばれるミュージシャン達にも大きな影響を与えた。独創的なステージング[注 15][注 16][注 17]も注目され、当時からクラフトワークの熱狂的なファンであり、後に彼らと親交を持ちスタジオ・ワークによる創造的絶頂をベルリン三部作で迎えたデビッド・ボウイ[注 18][注 19][注 20]がコンサートの最前列席を買い占めたことや、イアン・カーティスが愛好していたことがジョイ・ディヴィジョンの使用機材[5]や後のニュー・オーダーの音楽性に影響を与えたことなども知られている。

既に自らのスタジオKLING KLANG[注 21]を構えており、初期の頃からの協力者であったコニー・プランクから独立したクラフトワークは自らの成功によって経験した出来事等にインスピレーションを得た作品を次々と発表する[注 22](例えば自分たちの音楽がラジオで流されたことやインタビューを自身に似せたロボットに受けさせるという空想[注 23]等々)。特に翌年に発表された5枚目のアルバム『放射能』(独: Radio-Aktivität、英: Radio-Activity)以降、彼らのほぼ全てのアルバムは作品毎に何らかのコンセプトをヴィジュアルと合わせて提示しているのが特徴[注 24]であり、感情を感じさせない無機的で禁欲的な謎めいた印象も彼らの意図した通りに確立された。これは同時期に興っていたパンク・ムーヴメント[注 25]へのアンチテーゼである[注 26]とも言われ、また衝動的なパンクと大作主義的なプログレの中間[注 27][注 28]であると考える者もいる。

ヴィジュアルや歌詞等のイメージに関してはアウトバーン以前からのステージには出ないメンバーであった詩人で画家のエーミール・シュルトの貢献は大きく、当時のヴィジュアル・コンセプトには表現主義や大戦によって中断された1930年代のドイツ・モダニズムやエル・リシツキー等ロシア構成主義を意識したものなどがある。アルバム『人間解体』では赤と黒を基調としたイメージがナチズムを連想させながらも東側を向いていることや楽曲『コンピューター・ワールド』に於ける歌詞などが政治的にも多様なものと捉えられた 。尚後年のラルフを筆頭にしたサイクリングへの高い関心もスタミナのあったエーミールに教えられたことがきっかけであった。

作品発表のペースからしても一般的には1980年代初頭にかけてが彼らの最初の全盛期と見なされている[要検証]。現在に至るまでのライヴの定番曲の多くもこの時期に生み出されたものである[注 29]。

日本では1978年発表の7作目のアルバム『人間解体』によってディーヴォとともにテクノポップを成立させるきっかけとなり、イエロー・マジック・オーケストラに於いてはアウトバーン以前の頃から関心を持っていた坂本龍一[注 30]による他のメンバーへの紹介により結成当初のコンセプトに影響を与えることとなる[注 31]。

セックス・ピストルズのジョン・ライドンはクラフトワークのファンである事を公言しており、特にパブリック・イメージ・リミテッド結成当初はクラフトワークから受けた影響を覗かせている。テレックスのダン・ラックスマンは、最初にクラフトワークのアナログシンセサイザーによるドラムの音に惹かれたと語り[6]、デビュー以前に『人間解体』に衝撃を受け、彼らに一目置いていたU2のボノ[注 32]は2011年に公開されたドキュメンタリー映画フロム・ザ・スカイ・ダウンで彼らの方向転換的大作として知られるアルバムアクトン・ベイビーの制作当時、クラフトワークからの影響があったと明し、ジ・エッジは「リズムを学ぶ上で彼らは無視できない」と発言した[注 33]。1981年の8作目のアルバム『コンピューター・ワールド』の発表に伴い、頭にターバンを巻いた観客達をも熱狂させたインド公演等を含む初の大規模なワールド・ツアーを敢行する(初来日[注 34]公演も果たす)。

思わぬ脚光 ・知られざるドラマ

以前に比べ活動が表面的には停滞していく傍ら、1982年には以前ヒップホップを定義したアフリカ・バンバータがクラフトワークの曲を当初無断で利用して「エレクトロ・ファンク」という新しいサウンドを生み出す[注 35]。特に楽曲『ヨーロッパ特急』の一部が取り入れられたPlanet Rockはローリング・ストーンの選ぶオールタイム・グレイテスト・ソング500の半ばにランクインする等、ヒップ・ホップファン以外からも非常に高く評価されている。

更に同時期ホアン・アトキンスが若きデリック・メイにクラフトワークとイエロー・マジック・オーケストラを教え、影響を与えたことがハウス・ミュージックに対するよりスピリチュアルなアティチュードを表すテクノ(デトロイト・テクノ[注 36])の起源となる等、黒人ミュージシャン達が生み出した新しい音楽ジャンルへの思わぬ影響によってダンス・ミュージックを含めたクラブ・カルチャーからもリスペクトされるようになり、以後クラフトワークも少なからず音楽的にその影響を受けるようになる。これにより元々高かったラルフの国際感覚[注 37]も一層高いものになっていった。これら米英のテクノミュージシャン達とのコラボレーションは後のExpo 2000のリミックスやライヴヴァージョンでのリ・リミックスで果たされる。

コンピューター・ワールド・ツアーの経験から、彼等は長期的なツアーをより逞しくこなすための体力作りに菜食主義やサイクリング(やがて生死の境目をさまよう事故にまで繋がってしまったラルフの熱中ぶり[注 38]は他のメンバーを遥かに凌いでいた)を始めた。これら新たな経験や有名な自転車競技大会から着想された楽曲ツール・ド・フランスが映画ブレイクダンスで使用されアメリカでヒットする。

ほとんど知られていないことだが音楽業界の各所にいた何らかの形でクラフトワークの協力を欲していた人間の一人[注 39]に彼らの大ファンであったマイケル・ジャクソン[注 40]がいた。マイケルにザ・マン・マシーンのオリジナル・マルチ・トラックの使用を申し込まれたがグループのスポークスマンであるラルフはマイケルの生前、それを正式には認めなかった[注 41]。余談だがニューヨークにマイケルが所有していたビルに招かれたラルフは「マイケルの“フェイク”が3人も4人も存在し、クラフトワークよりもクラフトワークらしかった」と語った[7]。

現在クラフトワークの音楽はジェームス・ブラウンに次いで最もDJ用のレコードにサンプリングされていると言われて久しいものの、新しいアルバムの発表とツアー[注 42]、その他新たな試みに飢えていたヴォルフガングとカールは苦悩しつつも80年代末と90年にグループから離脱してしまう(グループの実権を握っていたのはあくまでも創立者であり所謂マネージャーを持とうとはしないラルフとフローリアンであった)。

しかしながら自身のソロ公演でクラフトワークに在籍した頃に作曲した曲を現在でも演奏するカールはグループ脱退後もラルフとフローリアンを尊敬しており、先述したように多くのアーティストとのまたとないようなコラボレーションのチャンスをことごとく拒絶したことを「打ち解けない連中」とも「ドラマチック」とも表現した[8]。

一方ヴォルフガングは後に自身の半生と共にクラフトワークでの日々を綴った「ICH WAR EIN ROBOTER (クラフトワーク ロボット時代)」を発表。内容を巡りラルフ・フローリアンと訴訟沙汰にまでなる(もっとも、彼自身についても赤裸々に描かれているが)。ファンにとってはプライベートの詳細をほとんど語らないクラフトワークを知るための貴重な情報源ともなった(彼らのパブリック・イメージを信じていたファンにとっては少なからず抵抗もあったようである)。

新活動とラルフ・ヒュッター体制へ

電気音楽・打ち込み音楽の祖であり頂点、という評価がゆるぎないものとなったクラフトワークはライヴ・パフォーマンス[注 43]での2人の穴埋めを最終的にKLING KLANGで以前から働いていたエンジニアであったフリッツ・ヒルパートとヘニング・シュミッツとし、その後も1992年にセラフィールド核燃料再処理工場に反対する[注 44]野外イベント[注 45]に出演。1998年のワールド・ツアー(二度目の来日公演も果たす)等の活動の他、世界中のいくつもの音楽フェスティバルでヘッドライナー[注 46]を現在まで務め続けることになった。

90年代、THE MIXのような過去の曲の新アレンジ[注 47]やクラブミュージックに影響を受けた新たな曲を演奏してはいたものの完全な新作アルバムとしては結実してはいなかった。しかし2000年代に入りシングルExpo 2000がドイツハノーファー万博のテーマ曲として、2003年には完全なオリジナルアルバムとしては17年ぶりとなる11作目のアルバム『ツール・ド・フランス』がツール・ド・フランス100年記念として発表された(同名シングルのリテイクも収録された)。[注 48]。これに伴い再び大きく注目された新生クラフトワーク(下記演奏・舞台形態の変化も参照)としてのワールド・ツアー[注 49]も行われ、その様子が日本での演奏も含めた初の公式ライヴ盤『ミニマム・マキシマム』に収録される。

ライヴ活動を続ける中、2009年に突然 ラルフを除く最後のオリジナルメンバーであるフローリアンの脱退が報じられた[注 50]。ラルフは今後の彼にエールを送るが40年来に渡る長年のコンビ[注 51]が解消されたことに多くのファンが衝撃を受ける。

フローリアン脱退後の初めてのライヴがマンチェスターで行われた際、ツール・ド・フランスの演奏に伴いGreat Britain (GB) Cycling Team(オリンピックやツール・ド・フランスに出場経験のある自転車レーサー達からなる団体)のメンバーが設置されたステージの周囲にあるコースを周回し続けるという特殊なイベントが催された。あたかもフローリアン無きラルフを励ますかのようにレーサー達が走り観客が熱狂する中、ツール・ド・フランス-エタップ2の自転車レースの熱狂を伝える記号的に構成された歌詞をラルフが口ずさむ際、デビュー以来ほぼ一貫して公の場で感情を表さなかったラルフが涙を堪えるように声を詰まらせ、隣にいたヘニングが頷いた様子が伝えられた。フローリアンの代わりには主にスクリーン映像を担当するシュテファン・プファフェ[注 52]がステージに立つことになった。

現在は3Dをテーマにしたツアーを行っており、各地を回りながら活動している(後述も参考)。2017年にはアウトバーン以降のアルバムを新しくリメイクした「3-D The Catalogue」を発表した。

90年代以降の影響等

その他、1990年代から現在に至るまで、思想、過去の楽曲、ヴィジュアル・コンセプト、ヴィデオ、ライヴ・パフォーマンスのスタイル等のアイディアの影響を、レディオヘッドやレッド・ホット・チリ・ペッパーズ[注 53]、システム・オブ・ア・ダウン[注 54]、コールドプレイ[注 55]、ダフト・パンク、ドクター・ドレー、フランツ・フェルディナンド、デュラン・デュラン[注 56]、ケミカル・ブラザーズ[注 57]、エイフェックス・ツイン、LCDサウンドシステム、デジタリズム、LFO、BUCK-TICK、電気グルーヴ、POLYSICSなど分野・表現の種を問わない[注 58]長期的な影響力を持ち続けている[注 59]。

なお、70年代から現在に至るまでに彼らの音楽が映画に度々使用されている[注 60]が個性的な手法や明確な主題を持たない映像作品では彼らの音楽の存在感との相性が良くない、適合性を持ち得ないためか決して乱用はされない。ちなみに、日本のテレビ番組等でBGMとして使用される際は、アウトバーン以後のものしか使われず、クイズや統計を表示する映像等、思考力が求められるような場面での使用が非常に多い。また、ストリートダンスの曲としても幅広く使用されている。

Remove ads

演奏・舞台形態の変化

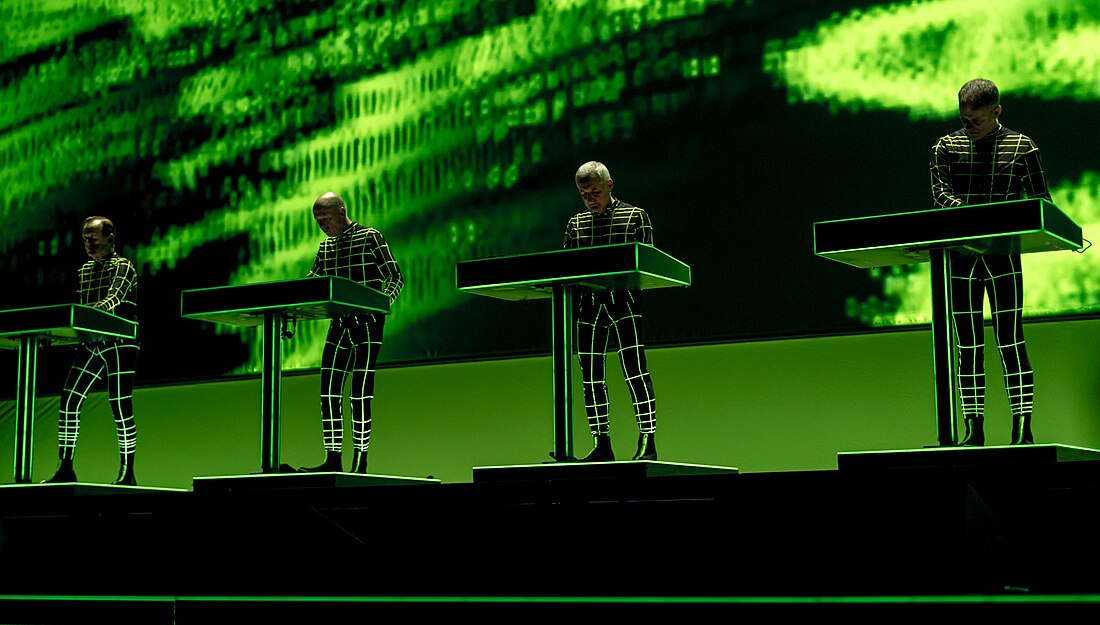

コンピューター・ワールド・ツアーに見られるシンセサイザーが「巨大な箱」だった時代のコンサートなどでの演奏風景では、ステージに所狭しと並べられた機材[注 61]が印象的であったが、パリで2002年9月に開かれたシテ・ド・ラ・ミュージックのライブ以降、各人の前にノートPC (VAIO) が載る小さな卓があるのみで演奏はスタインバーグ社製のデジタルオーディオワークステーション (DAW) ソフト・Cubaseによって楽曲をリアルタイムでコントロールしバックには映像を投影するというスタイルになっている[注 62]。

主な楽曲はクラブミュージックに接近する以前、以後のアレンジもしくはそれらを混ぜたものが演奏される。結成当初から彼らの活動の重要な要素だったヴィジュアル・コンセプト[注 63]を見せる映像[注 64]は年々重要性を増しており(特に2002年以降は彼らの第一印象をも刷新した)、近年は観客が専用メガネを使用してステージを鑑賞する3Dコンサートが世界各地で開催され絶賛を博している。

Remove ads

略歴

- 1967年、ラルフとフローリアンによりクラフトワークの前身ともいうべきグループ、オルガニザツィオーンが結成される。

- 1969年、実験的アルバム『トーン・フロート』(Tone Float) を録音。翌1970年英国のみリリース。

- 1970年、グループ名をクラフトヴェルク (Kraftwerk) に改称。世界的には英語読みの「クラフトワーク」で通用している。

- 1974年、アメリカのラジオ番組から火がつき「アウトバーン」が世界的にヒット、一躍有名に。世界で多くのフォロワーを生み出す。

- 1980年代半ば〜 音づくりへのこだわりやラルフの自転車事故などからアルバム制作は滞り、メンバーの脱退もあってグループとしての活動も次第にペースが落ちて行く。

- 1990年代後期〜 ワールドツアーライヴを中心に、徐々に精力的な活動を再開。

- 1996年、ウェブサイトwww.kraftwerk.comが申請される。

- 2000年、ドイツハノーファー万博のテーマ曲としてシングル「EXPO2000」(オービタルら他のアーティスト達のリミックスを更にリミックスしたライヴパフォーマンス用トラックPlanet of Visionsの原形)をリリース。

- 2003年、17年ぶりの新作アルバム『ツール・ド・フランス』リリース。

- 2005年、初の2枚組ライヴアルバム『ミニマム・マキシマム』、同名のライヴDVDリリース。

- 2006年、1974年から2003年まで発表した曲のベストアルバムをリリースする予定であったが、諸般の事情により中止となる。

- 2008年、フローリアンがツアーへの参加を引退、制作のみに携わることとなる。代役として映像技術を担当していたシュテファン・プファフェがステージに立つ。同年11月21日、フローリアンのグループ脱退が報じられた。

- 2009年、オフィシャルファンサイトで正式にフローリアンの脱退が発表された[9]。また11月にはアウトバーン以降のスタジオアルバム8枚をリマスタリングし、ジャケットデザインを変更して再リリース。

- 2012年、ニューヨーク近代美術館(MoMA)にてアルバム アウトバーン以降の連続8作品の全曲を各セット・リストに組み込んだ8日連続の特別公演「Retrospective 1 2 3 4 5 6 7 8」が催される。マイケル・スタイプ、アフリカ・バンバータらと共に3日目(Trans-Europe-Express回)の観客であった坂本龍一の紹介により反原発イベントNO NUKES2012に出演。福島原発事故を意識した「Radioactivity」の歌詞を日本語で披露し、その後のコンサートでも歌い続けている。

- 2013年、「Retrospective 1 2 3 4 5 6 7 8」を地元であるドイツ・デュッセルドルフのノルトライン=ヴェストファーレン州立美術館やロンドンのテート・モダンでも開催。東京の赤坂BLITZ(日本では9年ぶりの単独公演となる)やシドニー・オペラハウスでもこの形態での公演が実現した。

- 2014年、「グラミー賞・特別功労賞生涯業績賞」を受賞。8月、サマーソニックのセカンドステージのトリを務める。また、カサビアンとともにSONIC MANIAにも出演。

- 2017年、既存のアルバムをリメイクした「3-D The Catalogue」を発売[10]。

- 2019年4月、来日公演[11]。

- 2020年4月、創設者の一人フローリアン・シュナイダーが死去[12]。

- 2021年、「ロックの殿堂」入り[13]。

メンバー

要約

視点

※2024年6月時点

現ラインナップ

- ラルフ・ヒュッター (Ralf Hütter) - ボーカル/シンセサイザー/キーボード (1970– )

クラフトワークの創設者。学業を優先するため1971年の一時期離脱したが、フローリアン・シュナイダーの要請により同年に復帰。

- ヘニング・シュミッツ (Henning Schmitz) - サウンド・エフェクト/キーボード (1991– )[14]

加入以前にもエンジニアとしてクラフトワークと関わっていた。

- ファルク・グリーフェンハーゲン (Falk Grieffenhagen) - 映像テクニシャン (2012–2022)、電子ドラム(2023-)[14][15]

- ゲオルク・ボンガルツ (Georg Bongartz) - 映像テクニシャン (2023-)

- ラルフ・ヒュッター (2018年)

- ヘニング・シュミッツ (2013年)

- ファルク・グリーフェンハーゲン (2018年)

旧メンバー

- フローリアン・シュナイダー・エスレーベン (Florian Schneider-Esleben) - シンセサイザー/フルート/ヴォコーダー/ヴォーカルなど (1970–2008)

- トーマス・ローマン (Thomas Lohmann) - ドラムス (1970)

1970年の極初期に在籍したジャズミュージシャン。

- アンドレアス・ホーマン (Andreas Hohmann) - ドラムス (1970)(脱退→Ibliss→The Alex Parche Band)

ファーストアルバムにも参加している。

- クラウス・ディンガー (Klaus Dinger) - ドラムス (1970–1971)(脱退→ノイ!→La Düsseldorf→La! Neu?)

- エバーハルト・クラネマン (Eberhard Kranemann) - ベース/チェロ/スティール・ギター (1970–71)(脱退→ノイ!→FRITZ MÜLLER→Bluepoint Underground)

シャーリー・ヴァイスとフローリアンと共にライブ活動を行っていた。2017年にハラルド・グロスコフとともにアルバム「Krautwerk」を発表している。かねてからクラフトワークの起源は自身のバンドPissoffにフローリアンが参加した時点であると主張しており、自身のFacebookでもクラフトワークの在籍期間を1967-1971と記載している。[18]

- シャーリー・ヴァイス (Karl „Charly“ Weiss) - ドラムス (1970)(脱退→El Snyder und Charly McWhite)

エバーハルトとフローリアンと共にライブ活動を行っていた。2009年12月31日、長期療養中のところ逝去。70歳。

- ペーター・シュミット (Peter A. Schmidt) - ドラムス (1970)

- ホウシェンク・ネヤデポワー (Houschäng Néjadepour) - ギター (1970–71)(脱退→the Eiliff→the Guru Guru)

エバーハルト、シャーリー、フローリアンと共にライブ活動を行っていたイラン人二世。インド風のギタータッチであったという[19]。

- ミヒャエル・ローター (Michael Rother) - ギター (1971)(脱退→ノイ!→Harmonia→ソロ活動)

ラルフが一時離脱した時期に約半年間在籍した。1975年のクラフトワークの米英ツアーにあたり再度参加を要請されたが、自身のバンド「ノイ!」および「ハルモニア」の活動で多忙なため丁重に断りを入れたと後に語っている[20]。結果としてツアーにはカール・バルトスが参加することになったが、近年はオーディオ機器メーカーがスポンサーとなったバルトスのアルバムの試聴イベント[21]を通じて友人となり交流を続けている。2019年のインタビューでローターはバルトスがクラフトワークで得た経験について羨む気持ちはないと語っている[22]。

- エーミール・シュルト (Emil Schult) - ギター/電子ヴァイオリン (1973)(脱退→グラフィック・デザイン、作詞)

ラルフ、フローリアンらと共にライブ活動を行っていた。

- プラート・コスティック (Plato Kostic Riviera) - ベース (1973)

- クラウス・レーダー (Klaus Röder) - ギター/電子ヴァイオリン (1974)(脱退→ソロ活動・音楽教師)

アルバム「アウトバーン」に参加。自身のウェブサイトでクラフトワークに加入したことは事故のようなもので、ポップミュージックをやりたいわけではなかったと語っていた[24](2012年に削除[25])。ラルフとフローリアンに音楽性の違いから脱退を申し出たところ新メンバーの人選を待つよう慰留されたが、その後連絡もなくカール・バルトスの加入は後になって知ったとインタビューに答えている[26]。

- ヴォルフガング・フリューア (Wolfgang Flür) - 電子パーカッション (1973–1987)(脱退→Yamo→ソロ活動)

- カール・バルトス (Karl Bartos) - 電子パーカッション/キーボード (1975–1991)[27](脱退→Elektric Music (Electric Music)→ソロ活動)

- フェルナンド・アブランテス (Fernando Fromm-Abrantes) - 電子パーカッション/シンセサイザー (1991)(脱退→編曲家・プロデューサー→ソロ活動)

アルバム「The Mix」および1991年のツアーに参加したドイツ系ポルトガル人ミュージシャン。

- シュテファン・プファフェ (Stefan Pfaffe) - 映像テクニシャン (2008–2012)

加入以前にもクラフトワークとは関わっていた。

- フリッツ・ヒルパート (Fritz Hilpert) - 電子パーカッション (1989–2022)[14]

「THE MIX」の頃から参加。2023年から始まったツアー以降からは参加しておらず脱退(引退)と思われるが、2024年5月の時点で公式サイトからは何も公表されていない。

- フリッツ・ヒルパート (2013年)

メンバーのタイムライン

Remove ads

ディスコグラフィ

要約

視点

スタジオアルバム

- 『クラフトワーク』 - Kraftwerk(1971年)

- 『クラフトワーク 2』 - Kraftwerk 2(1972年)

- 『ラルフ&フローリアン』 - Ralf & Florian(1973年)

- 『アウトバーン』 - Autobahn(1974年)

- 『放射能』 - Radio-Activity(1975年)

- 『ヨーロッパ特急』 - Trans-Europe Express(1977年)

- 『人間解体』 - The Man Machine(1978年)

- 『コンピューター・ワールド』 - Computer World(1981年)

- 『エレクトリック・カフェ』 - Electric Cafe(1986年)2009年11月発売のリマスター版から『テクノ・ポップ』(Techno Pop) に改題

- 『ツール・ド・フランス』 - Tour de France Soundtracks(2003年)

コンピレーション

- 『The Mix』 - The Mix(1991年)『アウトバーン』から『エレクトリックカフェ』までに収録された楽曲のリミックスコンピレーション。

- 『The Model (Retrospective 1975-1978)』 - The Model (Retrospective 1975-1978)(1992年)

- 『THE BEST OF KRAFTWERK』 ‐ THE BEST OF KRAFTWERK(1996年) 東芝EMIから発売されたベストアルバム。

- 『Remixes』 - Remixes(2020年)シングル盤にのみ収録されていたリミックスバージョンの楽曲とMusic non stopのリミックスバージョン(Non Stopとして収録)のコンピレーション。デジタル/ストリーミングのみでのリリース。[30]

ライブアルバム

- 『アウトバーン・ツアー』 - Concert Classics (live; released late 1990s but recorded 1974 or 1975)

- 『ミニマム・マキシマム』 - Minimum-Maximum(2005年)

- 3-D The Catalogue(2017年)

- 備考補足

なお、『放射能』以降の楽曲は一部を除き一般バージョンの英語版とドイツ語圏向けのドイツ語バージョンの2種類が存在する。そのため、同じアルバムでも基本的に英・独2バージョンリリースされる(『ツール・ド・フランス』は1バージョンのみ)。例外として「ポケットカルキュレーター」(『コンピューター・ワールド』収録)のように英・独・仏・日の4カ国語や「ショウルーム・ダミー」(『ヨーロッパ特急』収録)の英・独・仏の3カ国語、「セックスオブジェクト」(『エレクトリック・カフェ』収録)の英・独とスペイン版初回限定で収録されたスペイン語版の3カ国語、1983年に出たシングル「ツール・ド・フランス」(日本未発売)の独語とタイトルにちなんだ仏語の2カ国語といった例外もある(ツール~は現在仏語のみ歌われている)。

特殊なバージョン違いの例としては、通常6曲収録である1986年のアルバム『エレクトリック・カフェ』は、韓国版のみ儒教社会に与える影響を考慮して「セックス・オブジェクト」をカットした全5曲収録としてリリースしている。『ミニマム・マキシマム』CDは台湾でも帯付の現地盤として発売されたがアーティスト名は「電力站樂團」と標記されている。

世界的な販売網は、1975年の『放射能』から1980年頃まではEMI系列だったが、1981年の『コンピューター・ワールド』以降から北米のみワーナーブラザース(ワーナー⇒エレクトラ)に移行した(他地域は引き続きEMI)。パーロフォン・レーベル・グループのワーナーによる買収に伴い[注 65]、2013年以降は全世界でアウトバーン以降の全タイトルがワーナー系列(パーロフォン・レーベル)での発売となった。

Remove ads

日本公演

- 9月7日 東京・中野サンプラザホール

- 9月8日 東京・中野サンプラザホール

- 9月10日 東京・渋谷公会堂

- 9月11日 大阪・フェスティバルホール

- 9月13日 愛知・名古屋市公会堂

- 6月2日 東京・赤坂BLITZ

- 6月3日 東京・赤坂BLITZ

- 6月4日 東京・赤坂BLITZ

- ELECTRAGLIDE

- 12月13日 千葉・幕張メッセ

- 12月15日 大阪・Zepp Osaka

- ※ 15日大阪公演は、13日のELECTRAGLIDEに出演したスクエアプッシャー、アンドリュー・ウェザオール(DJ)、ティム・デラックス(DJ)も参加した単独公演

- 2月24日 大阪・なんばHatch

- 2月25日 大阪・なんばHatch

- 2月26日 愛知・勤労会館

- 2月28日 東京・Zepp Tokyo

- 2月29日 東京・Zepp Tokyo

- 3月2日 東京・SHIBUYA-AX

- 3月3日 東京・SHIBUYA-AX

- 3月4日 東京・SHIBUYA-AX

- NO NUKES

- 7月7日 千葉・幕張メッセ

- THE CATALOGUE 1 2 3 4 5 6 7 8

- 5月8日 東京・赤坂BLITZ - 1 AUTOBAHN

- 5月9日 東京・赤坂BLITZ - 2 RADIO-ACTIVITY

- 5月10日 東京・赤坂BLITZ - 3 TRANS EUROPE EXPRESS

- 5月11日 東京・赤坂BLITZ - 4 THE MAN MACHINE

- 5月13日 東京・赤坂BLITZ - 5 COMPUTERWORLD

- 5月14日 東京・赤坂BLITZ - 6 TECHNO POP

- 5月15日 東京・赤坂BLITZ - 7 THE MIX

- 5月16日 東京・赤坂BLITZ - 8 TOUR DE FRANCE

- ※『アウトバーン』以降の各アルバムの全曲を8夜にわたって演奏

- 5月18日 大阪・なんばHatch

- SONICMANIA

- 8月15日 千葉・幕張メッセ

- SUMMER SONIC

- 8月17日 千葉・幕張メッセ

- 4月16日 東京・渋谷オーチャードホール

- 4月17日 東京・渋谷オーチャードホール

- 4月18日 東京・渋谷オーチャードホール

- 4月19日 東京・渋谷オーチャードホール

- 4月22日 大阪・フェスティバルホール

- FUJI ROCK FESTIVAL

- 7月27日 新潟・苗場スキー場

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads