Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Spätmittelalter

historischer Zeitraum der europäischen Geschichte Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Als Spätmittelalter wird der Zeitraum der europäischen Geschichte von der Mitte des 13. bis zum Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts bezeichnet (also ca. 1250 bis 1500). Sie stellt die Endphase des Mittelalters dar, auf welche die Frühe Neuzeit folgt. Eine generelle zeitliche Eingrenzung des Übergangs vom Spätmittelalter in die Renaissance ist nicht möglich, da letztere wesentlich aus der kulturphilosophischen und kunstgeschichtlichen Entwicklung heraus definiert ist und sich in den europäischen Regionen unterschiedlich schnell ausbreitete. So entstand kulturgeschichtlich betrachtet der Renaissance-Humanismus bereits im 14. Jahrhundert und wird politisch noch zum Spätmittelalter gezählt. Reformation und das Zeitalter der europäischen überseeischen Expansion markieren das endgültige Ende der Epoche.

Im europäischen Kontext ist das Spätmittelalter geprägt von Wandel und Umbruch auf einem Fundament älterer Traditionen. Im römisch-deutschen Reich etablierte sich endgültig die kurfürstliche Wahlmonarchie (seit 1356 mit der Goldenen Bulle als „Grundgesetz“), in der das vergleichsweise schwache Königtum auf den Konsens mit den Großen angewiesen war und die Hausmachtpolitik eine zentrale Rolle spielte. In diesem Zusammenhang ergaben sich auch Spielräume königlicher Politik. Während im 14. und frühen 15. Jahrhundert die Häuser Habsburg, Luxemburg und Wittelsbach um die Krone konkurrierten, stellten die Habsburger ab 1438 alle folgenden römisch-deutschen Könige. Ein Kerngedanke im 15. Jahrhundert war die Reichsreform, die aber nur ansatzweise umgesetzt wurde. Der dennoch feststellbare Struktur- und Verfassungswandel in dieser Zeit wird in der neueren Forschung als „Verdichtung“ des Reiches bezeichnet, wenngleich die Institutionalisierung auf der Reichsebene insgesamt eher unzureichend blieb.

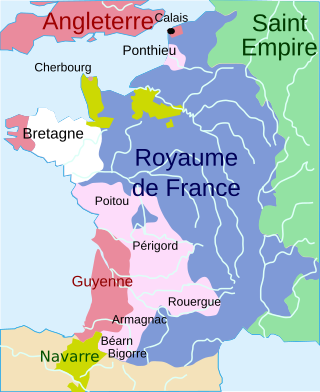

Zwischen England und Frankreich brach unter anderem aufgrund von Thronstreitigkeiten 1337 der sogenannte Hundertjährige Krieg aus, der sehr wechselhaft verlief. Der Krieg endete 1453 siegreich für Frankreich, hatte aber beide Länder ausgeblutet. Frankreich büßte zudem seine im 13. Jahrhundert errungene europäische Machtstellung stark ein und wurde im Inneren vom Machtkampf zwischen dem regierenden Haus Valois und dem Haus Burgund geplagt. Diese Auseinandersetzung gewann eine europäische Komponente, als weite Teile Burgunds Ende des 15. Jahrhunderts zeitweise an die Habsburger fielen und sich der folgende französisch-habsburgische Konflikt bis weit ins 16. Jahrhundert fortsetzte. Währenddessen erlebte England eine innenpolitische Krise und mehrere Thronkämpfe, die schließlich in den blutigen Rosenkriegen gipfelten.

In Südeuropa spielte das Königreich Aragón im Mittelmeerraum eine wichtige Rolle, während die Reconquista sich in ihrer Endphase befand und 1492 abgeschlossen wurde. Aragón und Kastilien schlossen sich zudem zu einer Union zusammen, es entstand das Königreich Spanien, mit dem in der folgenden Zeit Portugal konkurrierte. Italien war geteilt in das zum römisch-deutschen Reich gehörende Reichsitalien, den Kirchenstaat, die Republik Venedig und das Königreich Neapel(-Sizilien), wobei die verschiedenen reichsitalienischen Stadtstaaten eine weitgehend unabhängige Politik betrieben. Die alte kaiserliche Italienpolitik, die auf die Wahrung und Einforderung formaler Rechte pochte, war mit dem Tod Kaiser Heinrichs VII. 1313 faktisch beendet. Die folgenden Italienzüge der römisch-deutschen Könige hatten nur noch die Kaiserkrönung und/oder die Nutzung der erheblichen Finanzkraft der Kommunen zum Ziel. Aber auch die Gestaltungskraft der zweiten mittelalterlichen Universalmacht, des Papsttums, hatte erheblich eingebüßt. Die Päpste residierten seit 1309 in Avignon, das sogenannte avignonesische Papsttum stand unter weitgehender Kontrolle des französischen Königshofes. Eine Doppelwahl 1378 führte zum Abendländischen Schisma, das die lateinische Christenheit bis 1417 tief spaltete. Auch andere innerkirchliche Probleme sorgten dafür, dass der Ruf nach einer Kirchenreform immer lauter wurde und schließlich zur Reformation führte.

In Nordeuropa war das Königreich Dänemark die dominierende Macht, nachdem es 1397 unter dessen Führung zur Kalmarer Union mit Schweden und Norwegen kam. Im Ostseeraum traten konkurrierend die wirtschaftlich mächtige Hanse und im Baltikum der Deutsche Orden auf. Letzterer führte mehrere Kriege mit dem Großfürstentum Litauen, bevor dieses 1386 mit Polen die Polnisch-Litauische Union bildete und sich als neue Großmacht behaupten konnte. Im späten 14. Jahrhundert befreite sich das Großfürstentum Moskau von der Herrschaft der mongolischen Goldenen Horde und expandierte in der Folgezeit beträchtlich. Auf dem Balkan waren das Königreich Ungarn und das Königreich Serbien bedeutende Reiche. Beide standen aber seit dem späten 14. Jahrhundert unter starken Druck durch das nach Südosteuropa expandierende Osmanische Reich. Dieses eroberte 1453 nicht nur Konstantinopel und beendete damit die lange Geschichte des Byzantinischen Reiches, auch Serbien und Bulgarien gerieten im 15. Jahrhundert endgültig und für lange Zeit unter osmanische Herrschaft, während die Ungarn die Türken vorerst mit Mühe abwehren konnten.

Ganz Europa wurde Mitte des 14. Jahrhunderts von der großen Pest getroffen, dem sogenannten „Schwarzen Tod“. Ausgehend von Zentralasien gelangte die bislang größte Pandemie der Menschheitsgeschichte Ende 1347 in den Mittelmeerraum und breitete sich im folgenden Jahr in Europa aus. Sie forderte Millionen von Todesopfern und hatte weitreichende sozioökonomische Folgen.

Das Spätmittelalter wurde in der älteren Forschung wegen bestimmter Erscheinungen wie Agrarproblemen (die aber differenziert betrachtet werden müssen) und politischen Veränderungen im römisch-deutschen Reich in der deutschen Mediävistik oft als Krisenzeit betrachtet, als eine „Verfallszeit“. In Italien und Frankreich wurde keine derartig scharfe Trennung vorgenommen. In der neueren deutschsprachigen Forschung wird jedoch ebenfalls wesentlich differenzierter geurteilt, vor allem durch neue Forschungsansätze und Quellenbefunde: Bei allen auftretenden Problemen war das Spätmittelalter geprägt von einer gestiegenen Mobilität und Internationalität, Veränderungen in vielen Lebensbereichen (wie Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur) und schließlich dem Übergang in die Frühmoderne. Insofern hat ein deutlicher Paradigmenwechsel in der deutschen Spätmittelalterforschung stattgefunden.

Unbestritten sind Krisenerscheinungen wie Seuchen und ein Bevölkerungsrückgang im 14. Jahrhundert, die aber nicht verallgemeinert werden können, zumal das Spätmittelalter von dynamischen Entwicklungen geprägt war. So schritt im römisch-deutschen Reich der institutionalisierte Ausbau der fürstlichen Territorien voran, wobei die weltlichen und geistlichen Landesherren sich im Kräftespiel mit dem Königtum behaupten konnten. Ebenso nahm die Bedeutung der Städte beträchtlich zu, die wichtige Wirtschafts- und Bildungszentren darstellten und deren Bevölkerung insgesamt wuchs. Gesellschaftlich wurde so auch das Bürgertum immer bedeutender und die soziale Mobilität nahm zu. Die Städte institutionalisierten sich politisch (so durch Stadträte und Städtebünde) und wirtschaftlich zunehmend, wobei sie ihre Rechte vehement verteidigten, was teilweise zu Konflikten mit den umliegenden Landesherren führte. Im Spätmittelalter entfalteten sich weitgespannte Handelsnetzwerke, wie das der Hanse und italienischer Handelsgesellschaften, die in den östlichen Mittelmeerraum und weit nach Norden reichten. In diesem Zusammenhang stieg die Bedeutung des komplexer werdenden Bankensystems und der Geldwirtschaft. Die kulturelle Neubelebung im Rahmen der Renaissance setzte wichtige Impulse in Kunst, Philosophie, Literatur und Architektur. Die Erfindung des Buchdrucks stellte eine kommunikative Revolution dar, wodurch wiederentdeckte antike Klassiker und neue Abhandlungen wesentlich leichter und schneller verbreitet werden konnten. Neue Ideen entstanden und wurden intensiv ausgetauscht, einschließlich eines stärker individualisierten Menschenbilds. Dies führte unter anderem zu einer verstärkten Kirchenkritik, abweichenden christlichen Bewegungen und mündete in der Reformation, wozu kirchliche Missstände und das Schisma beitrugen. Die Bedeutung der Universitäten nahm weiter zu, wobei die Bildung nun längst nicht mehr primär auf die Geistlichkeit beschränkt war und im Spätmittelalter erstmals Universitäten im deutschen Reichsteil gegründet wurden. Gelehrtes Personal spielte außerdem in der nun viel stärker durch Schriftlichkeit geprägten Verwaltung im Reich, in den Städten und in den Territorien eine wichtige Rolle.

Remove ads

Begriffs- und Forschungsproblematik

Zusammenfassung

Kontext

Jede Periodisierung ist zu einem gewissen Grad willkürlich und hängt vor allem von den Forschungsperspektiven ab, welche Aspekte man primär betrachtet und wie man sie gewichtet. Der Begriff Spätmittelalter ist relativ jung, etablierte sich erst im frühen 20. Jahrhundert in der historischen Forschung und war von Beginn an nicht unproblematisch, da mit spät auch Absterben und Verfall assoziiert wurde.[1] Dies kam nicht zuletzt in der 1919 erschienenen Darstellung Herbst des Mittelalters von Johan Huizinga zum Ausdruck: Eine Zeit des Umbruchs, aber auch des Niedergangs, verbunden mit einer „auf das Spätmittelalter projizierten europäischen Untergangsstimmung“.[2] In der nationalstaatlich geprägten älteren deutschen Forschung war aber bereits vor dem Aufkommen des Begriffs „Spätmittelalter“ die Zeit nach dem Untergang der Staufer 1250 als eine Verfallszeit im römisch-deutschen Reich begriffen worden (ein „Restmittelalter“), in der eine neue, eine schlechtere Zeit begonnen habe, die erst mit der Reformation endete.[3] Die Dreiteilung des Mittelalters entsprach in diesem Sinne sehr einer deutschen Perspektive, die in dynastischen Abfolgen dachte sowie mit einem Beginn, einem Höhepunkt und einem Niedergang argumentierte; weit weniger assoziativ verfuhr die italienische, französische und spanische Forschung.[4] Ernst Schubert schrieb dazu: „Spätmittelalter als Epochenbegriff war von der Negation her entwickelt worden.“[5]

Diese Einstellung reflektiert jedoch keineswegs mehr die aktuelle Forschung. 1990 hatte sich Erich Meuthen intensiv mit der Entstehung und der Sinnhaftigkeit des Begriffs Spätmittelalter auseinandergesetzt und die Krisenerzählung infrage gestellt: „Die dann folgende "Krise des Mittelalters" als Wirtschaftskrise hat sich jedoch als durchaus nicht so epochal herausgestellt, wie man vorübergehend meinte. [...] Andererseits scheint das "späte" Mittelalter dieser großeuropäischen Geschichte nach der sich immer mehr verdichtenden Ansicht der Forschung doch auch und gerade so in höchst förderlichem Maße gedient zu haben. Wichtige Fundamente der neuen staatlichen Ordnung auch in Deutschland sind demnach in eben jenem ausgehenden Mittelalter gelegt worden.“[6] In der Mediävistik bildet das Spätmittelalter inzwischen den Schwerpunkt der Forschung.[7] Neue Quellen, methodische Ansätze, Fragestellungen und Erkenntnisse haben zu einer vollkommenen Neubewertung des Spätmittelalters geführt, wobei verstärkt eine europäische Perspektive berücksichtigt und der Charakter der Umbruchszeit (zwischen Tradition und Wandel) betont wird. Der Beginn der Epoche, wenngleich in der Forschung diskutiert, wird zwar in der Regel auf die Zeit um 1250 angesetzt, wobei nun jedoch vor allem „Qualitätswandlungen“ (so im politischen System, im gesellschaftlichen, technischen und kulturellen Bereich) als Kennzeichen der neuen Zeit betrachtet werden.[8]

Unbestritten sind Krisenphänomene, so Hungersnöte und Seuchen wie die Hungersnot von 1315–1317 und der Schwarze Tod 1347–1353. Soziale Erhebungen und Bürgerkriege führten in Frankreich und England zu schweren Volksaufständen (Jacquerie und der Bauernaufstand von 1381 in England), und zwischen diesen beiden Staaten brach der Hundertjährige Krieg aus. Die Einheit der lateinischen Kirche wurde durch das Große Schisma erschüttert. Papsttum und Kaisertum mussten Autorität einbüßen. Die Gesamtheit dieser Ereignisse wurde oft Krise des Spätmittelalters genannt. Ein zentraler Punkt ist die sogenannte spätmittelalterliche Wirtschaftskrise, die eine Absatzkrise darstellte, die allerdings in der neueren Forschung im Rahmen eines Strukturwandels differenzierter betrachtet wird.[9] Die spätmittelalterliche Wirtschaftsgeschichte ist des Weiteren vor allem von expandierenden Handelsnetzwerken wie der Hanse, italienischen Handelsgesellschaften und einer Zunahme des immer komplexer werdenden Bankwesens und des Geldhandels geprägt.[10] Hierbei gewannen die Städte als Umschlagplätze und Handelszentren noch stärker an Bedeutung. Die spätmittelalterliche Stadtgeschichte ist des Weiteren geprägt von stärker werdenden politischen Organisationsformen (Stadtrat und Stadtrecht) und teils daraus resultierenden inneren Konflikten (wie zwischen Zünften und Patriziern).[11] Die spätmittelalterliche Agrarkrise wiederum ist methodisch durchaus umstritten. Allerdings kam es Mitte des 14. Jahrhunderts offenbar zu einem erheblichen Bevölkerungseinbruch, der aber auch verbunden mit strukturellen Problemen und klimatisch begründeten Missernten war.[12] Hinzu kamen Seuchen und andere Umweltfaktoren, doch auch hier warnt die Quellen- und Forschungslage vor Pauschalurteilen.[13]

Insgesamt bleiben viele Fragen uneindeutig oder offen. Krisenphänomene lassen sich jedenfalls aufgrund der Quellenlage nicht thematisch, geographisch und zeitlich verallgemeinern. Es gab im Verlauf des Spätmittelalters starke Unterschiede und immer wieder prosperierende und krisengeprägte Regionen und Zeiträume, wobei die Gründe im Einzelfall stark variieren können. Es ist zudem wichtig zu erklären, was unter Krise zu verstehen ist, denn die moderne Krisentheorie kennt diverse Modelle. Daraus folgt, dass die Kriterien methodisch sauber und nachvollziehbar definiert werden müssen, so dass nicht jedes passend erscheinende Phänomen gleich als „Krise“ bezeichnet werden kann; des Weiteren ist zwischen mehr oder weniger allgemeinen Krisen und Teilkrisen zu differenzieren.[14] In diesem Sinne ergeben sich zudem wichtige Differenzierungen zu Regionen und Zeitabschnitten, so dass Pauschalurteile abzulehnen sind: Bei durchaus feststellbaren Krisenphänomenen des 14. Jahrhunderts sind deshalb stets einzelne Komponenten zu unterscheiden (wie beispielsweise klimatische, biologische, ökonomische und soziale Teile sowie politische Rahmenbedingungen).[15]

Das Spätmittelalter war zudem eine Zeit des künstlerischen und wissenschaftlichen Fortschritts. Die „Wiederentdeckung“ antiker Texte und vor allem deren systematische Sammlung führten zur Renaissance, der „Wiedergeburt“ des antiken Geisteslebens (siehe auch Renaissance-Humanismus). Diese Entwicklung wurde durch die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 beschleunigt. Viele byzantinische Gelehrte flohen in den Westen, insbesondere nach Italien, ebenso gelangten von dort im Westen bislang verlorene Werke in das lateinische Europa. Die Erfindung des Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts erleichterte die Verbreitung des Geschriebenen und das Lernen als wichtige Voraussetzung für die spätere Kirchenreformation. Die Suche nach einem Seeweg nach Indien hatte die Entdeckung Amerikas 1492 zur Folge und leitete die Europäische Expansion ein.[16] Das lateinische Europa expandierte aber am Ausgang des Spätmittelalters nicht nur in Übersee, sondern auch sozial, wirtschaftlich und gesellschaftlich fand eine Expansion statt.[17] In Europa entwickelten Kaufleute neue Geschäftsmodelle und erweiterten ihre Handelsnetzwerke mit neuen Kommunikationsstrukturen. Neben dem vorherigen dominierenden Luxushandel (siehe Indienhandel) kam nun verstärkt der Handel mit Massenwaren hinzu. Die Geldwirtschaft spielte eine noch größere Rolle als zuvor und die Urbanisierung nahm zu. Es boten sich nun auch mehr Möglichkeiten eines gesellschaftlichen Aufstiegs. Die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Spätmittelalters ist dementsprechend differenziert zu betrachten.[18] Hinzu kam eine staatlich-organisatorische Integration, die einen Kontrapunkt zur Krisenerzählung darstellt.[19] Im christlich-religiösen Bereich kündigte sich im Spätmittelalter bereits der säkulare Umbruch an, mit einem verstärkten Widerspruch zur offiziellen Lehre des Papstes, was ganz entscheidend das öffentliche und private Leben betraf und schließlich zur Reformation führen sollte.[20]

Remove ads

Das europäische Spätmittelalter: Staaten und Regionen

Zusammenfassung

Kontext

Heiliges Römisches Reich

Vom Interregnum bis zum Tod Ludwigs des Bayern

Nach dem Tod des Stauferkaisers Friedrich II. am 13. Dezember 1250 begann im Heiligen Römischen Reich das Interregnum.[21] Es handelte sich um eine Zeit der Instabilität mit mehreren Königen und Gegenkönigen, in der vor allem die Macht des sich endgültig formierenden Kurfürstenkollegiums (das nun über das exklusive Königswahlrecht verfügte) und die Macht der Landesherren gestärkt wurde. Die staufische Königsherrschaft brach im deutschen Reichsteil bereits vor dem Tod Konrads IV. (1254 in Süditalien) zusammen.[22]

Die ohnehin nie absolute Herrschaftsgewalt des römisch-deutschen Königtums erodierte im Interregnum, als Könige wie Wilhelm von Holland und Richard von Cornwall Güter verschenkten oder verpfändeten, um dadurch die Gunst der Fürsten und Städte zu gewinnen, während andere Rechte usurpiert wurden. In finanzieller und verwaltungstechnischer Hinsicht konnte die Königsgewalt im römisch-deutschen Reich nicht mit den großen westeuropäischen Monarchien Frankreich und England konkurrieren, zumal es keine feste Reichsresidenz gab und bis ins 15. Jahrhundert hinein kein kontinuierlich geführtes zentrales Königsarchiv (siehe unten). Der Machtverlust des Königtums während des Interregnums wird in der neueren Forschung allerdings nicht mehr mit einem völligen Zerfall der politischen Ordnung gleichgesetzt oder dessen Stärke als alleiniger Maßstab für die Zustände in dieser Zeit herangezogen. Das Reich selbst ging trotz aller Probleme nicht unter, aber seine Integrationskraft wurde geringer.[23] Dies bedeutet keineswegs, vorhandene Strukturprobleme zu bestreiten, die sich teils noch verschärfen sollten. So herrschte während des Interregnums kein Mangel an gewählten Königen, vielmehr gab es zeitgleich zu viele Herrscher, die sich zudem nie vollständig durchsetzen konnten. Für diesen Zeitraum ist daher zumindest für die Institution des Königtums eine Krise festzustellen. Die Friedens- und Rechtswahrung war im Mittelalter ein zentraler königlicher Aufgabenbereich. Diese Funktion konnte durch das Königtum während des Interregnums nicht mehr gewährleistet werden,[24] so dass sich königliche Städte in Bündnissen zusammenschlossen, wie vor allem das Beispiel des 1254 gegründeten Rheinischen Städtebunds zeigt, wenngleich dieser bereits 1257 wieder zerfiel.[25] In den diversen Regionen wurde so versucht, ohne die weitgehend ausgefallene Reichsebene zu agieren. Hinzu kam die Einmischung ausländischer Mächte in die Reichspolitik,[26] wobei nicht zuletzt Frankreich vom Ausfall des römisch-deutschen Königtums profitierte und in der Folgezeit Reichsrechte im Grenzraum für sich beanspruchte.

Das Interregnum endete 1273 mit der Wahl Rudolfs von Habsburg zum König, der bereits 55 Jahre alt war.[27] Rudolfs ursprüngliche Machtbasis im Südwesten des deutschen Reichsteils war eher bescheiden, doch es gelang ihm, diese auszubauen und die Königsherrschaft im Vergleich zu den Jahrzehnten zuvor wieder zu stabilisieren. Dies geschah nicht ohne Widerstände, zumal Rudolf sich gegen den König von Böhmen, Přemysl Ottokar II., durchsetzen musste, der Rudolfs Königtum nicht anerkannte und die Lehnshuldigung für Österreich und die Steiermark verweigerte. Rudolf schlug Ottokar in der Schlacht auf dem Marchfeld am 26. August 1278 und erwarb schließlich Österreich, die Steiermark und die Krain, womit er die Grundlage für den Aufstieg des Hauses Habsburg zur mächtigsten Dynastie im Reich legte. Rudolf beachtete aber durchaus die Interessen der Kurfürsten und bewies, dass trotz der veränderten und schwierigen Rahmenbedingungen eine relativ effektive, wenngleich territorial begrenzte Herrschaftsausübung immer noch möglich war, solange ein Konsens mit den Großen bestand (in erster Linie den Kurfürsten sowie anderen mächtigen geistlichen und weltlichen Landesherrn) und diese den König als Wahrer des Friedens und als oberste Herrschaftsinstanz im Reich akzeptierten. Die konsensuale Herrschaftspraxis spielte im spätmittelalterlichen Reich eine wichtige Rolle. Rudolf band wiederholt andere Fürsten in seine Politik einer erneuerten Königsherrschaft ein.[28] Rudolf knüpfte dabei durchaus an staufische Traditionen an, indem er eine gezielte Landfriedenspolitik im Reich betrieb und sich bemühte, entfremdetes Reichsgut zurückzuerlangen (Revindikationspolitik),[29] wobei er die Großen auch hier durch Beratungen auf Hoftagen einband. Er etablierte in diesem Zusammenhang die Landvogteien, um eine effektivere Herrschaftsausübung zu gewährleisten. Die Sicherstellung von Recht und Frieden im Reich gelang ihm weitgehend, was ein bleibendes Verdienst seiner Herrschaft darstellt, besonders angesichts der schwierigen Ausgangsbasis; die Kaiserkrönung, obwohl von ihm ernsthaft angestrebt, erreichte er jedoch nicht. Im Westen bemühte er sich, die voranschreitende Expansion Frankreichs im westlichen Grenzraum und speziell im zum Imperium gehörenden Königreich Burgund zu bremsen.[30]

Nach Rudolfs Tod 1291 bestieg zunächst kein Habsburger den Thron. Wie im späten 13. und im 14. Jahrhundert üblich, legten die Kurfürsten zur Wahrung ihres Einflusses keinen Wert auf eine Erbnachfolge. Sie wählten nun den mit sehr bescheidenen Machtmitteln ausgestatteten Grafen Adolf von Nassau zum König (1292–1298).[31] Seine Regierungszeit war geprägt von einer fast permanenten Geldnot. Entscheidend war jedoch seine Auseinandersetzung mit mehreren Großen, nachdem er bei seiner Königswahl den Kurfürsten große Zugeständnisse gemacht hatte. Dieser Konflikt hatte sich nicht zuletzt an Adolfs Territorialpolitik entzündet, vor allem in Hinblick auf Thüringen, wo Adolf 1294/95 militärisch eingriff, da er diese Region seiner eignen Hausmacht hinzufügen wollte. Des Weiteren zeigte sich der König unfähig, den Forderungen zur Eindämmung der französischen Expansion im Westen nachzukommen, wobei die Habsburger Adolf ohnehin feindlich gegenüberstanden. Es bildete sich eine „Kurfürstenfronde“ gegen Adolf, was schließlich zu seiner formellen Absetzung im Juni 1298 führte. Der König fiel am 2. Juli 1298 in der Schlacht von Göllheim im Kampf gegen Albrecht von Habsburg, den ältesten Sohn Rudolfs, der zuvor als neuer König von den Kurfürsten gewählt worden war. In der neueren Forschung wird eher betont, dass der Schlachtentod des Königs einschneidend wirkte, die Absetzung an sich aber (noch) nicht wirkungsmächtig war.[32]

Albrecht I. (1298–1308)[33] musste mehreren Kurfürsten Konzessionen machen, da diese eine Machtkonzentration der Habsburger verhindern wollten. Das Verhältnis zu den vier rheinischen Kurfürsten war während seiner gesamter Regierungszeit angespannt, da Albrecht eine rigorose Hausmachtpolitik betrieb. In Mitteldeutschland knüpfte er an die Territorialpolitik Adolfs von Nassau an und wurde außerdem im Niederrheingebiet aktiv, wo er die Grafschaften Holland und Seeland beanspruchte. Wiederholt vertrat er die Eigeninteressen seines Hauses und berücksichtigte nicht den herrschaftlichen Konsens mit den anderen Großen, was sich als schwerwiegende Belastung erwies. Albrecht war zunächst von Papst Bonifatius VIII. nicht anerkannt, doch kam es schließlich aufgrund des Konflikts des Papstes mit dem mächtigen französischen König Philipp IV. zu einer Verständigung, wobei Albrecht dem Papst aber einen Treue- und Gehorsamseid leisten musste. Andererseits hatte sich Albrecht zunächst um gute Beziehungen zu Philipp IV. bemüht. Albrecht hatte sich gegenüber dem Kapetinger beim Treffen in Quatrevaux (am 8. Dezember 1299) in Grenzfragen entgegenkommend verhalten und ein bereits zuvor verhandeltes Eheprojekt erneut angesprochen. All dies geschah möglicherweise, um französische Unterstützung für den Plan zu erhalten, im Reich eine Erbmonarchie zu errichten; zumindest waren mehrere Kurfürsten sehr unzufrieden.[34] Albrechts Hausmacht- und Frankreichpolitik führte so zum offenen Konflikt gerade mit den rheinischen Kurfürsten. In der folgenden Auseinandersetzung mit den Kurfürsten konnte sich der Habsburger behaupten und stand Ende 1302 als Sieger dar. Doch seine Pläne für eine Kaiserkrönung scheiterten ebenso wie ein Bündnis mit Frankreich, da es schließlich zum Bruch mit Philipp kam. Albrechts Ambitionen im Reich zielten derweil offenbar bis nach Böhmen, das er nach dem Aussterben der Přemysliden in männlicher Linie (1306) letztlich vergeblich versuchte, seinem Haus zu sichern.[35] In seinen letzten Monaten plante er ein erneutes Vorgehen in Thüringen gegen die Wettiner, die dort mit ihm um die Herrschaft konkurrierten, als er am 1. Mai 1308 dem Mordanschlag seines Neffen Johann zum Opfer fiel.

Nach Albrechts Tod wurde Ende 1308 überraschend der Luxemburger Heinrich VII. zum König gewählt.[36] Heinrich versuchte, das Kaisertum in Anlehnung an die Stauferzeit zu erneuern und Reichsrechte einzufordern (so im Westen und in Reichsitalien), gleichzeitig agierte er aber im Konsens mit den Großen; so verständigte er sich mit den Habsburgern und pflegte gute Beziehungen zu den Kurfürsten. Seine Herrschaft im deutschen Reichsteil war von einer seltenen Eintracht unter den großen Häusern geprägt, wovon sowohl der König als auch die Großen profitierten: Heinrich achtete die Interessen der Reichsfürsten und überspannte seine Hausinteressen nicht, während er umgekehrt auf die Unterstützung der Großen für seine weitgespannte Reichspolitik zählen konnte. Er gewann zudem im Sommer 1310 Böhmen für das Haus Luxemburg, das so zu einem der bedeutendsten Häuser im Reich aufstieg.[37] Die luxemburgische Machtbasis verschob sich in der Folgezeit denn auch immer mehr nach Osten. Heinrichs Politik zielte aber vor allem auf Italien und den westlichen Grenzraum, wo er die Expansion Frankreichs zu begrenzen versuchte, was zum Konflikt mit Philipp IV. führte. Bereits 1309 hatte Heinrich VII. seine Absicht erklärt, die Kaiserkrone erlangen zu wollen, wofür er sich mit Papst Clemens V. vorerst verständigen konnte. Hierbei kam Heinrich zugute, dass Clemens unter Druck Philipps IV. stand und sich wohl Entlastung vom römisch-deutschen König erhoffte; später allerdings schwenkte Clemens um.

Heinrich unternahm Ende 1310 einen Italienzug zur Erringung der Kaiserwürde,[38] der großes Aufsehen erregte und von zahlreichen italienischen Geschichtsschreibern geschildert wurde (unter anderem Albertino Mussato, Ferreto de’ Ferreti und Giovanni da Cermenate). In Reichsitalien geriet der König, der Herrschaftsrechte einforderte, die Finanzkraft der Kommunen nutzen und den Konflikt zwischen den Ghibellinen und Guelfen beenden wollte, aber bald zwischen die verfeindeten Blöcke. Heinrich hatte in Italien zahlreiche Konflikte mit aufständischen Städten auszutragen, wobei sein Hauptfeind das mächtige Florenz war, während etwa Pisa auf seiner Seite stand. Er geriet zudem in Streit mit dem Papst, da der Kaiser offen die alte universale Reichsidee wiederbelebte, was in den Proklamationen nach seiner Kaiserkrönung am 29. Juni 1312 in Rom deutlich zum Ausdruck kam, der ersten Kaiserkrönung seit 1220.[39] Heinrich ließ verkünden, dass, so wie Gott über alles im Himmel gebietet, alle Menschen auf Erden dem Kaiser zu gehorchen haben,[40] was scharfen Widerspruch von antikaiserlicher Seite und vom französischen König auslöste. Heinrichs Italienpolitik, die auf einen Ausgleich der verschiedenen kommunalen Kräfte gesetzt hatte, jedoch an den verschiedenen Eigeninteressen aller Seiten gescheitert war, strebte aber weiterhin die Wahrung von Reichsrechten an. Die Kämpfe in Reichsitalien dauerten an und die kaiserliche Seite war keineswegs sieglos. Im Sommer 1313 plante Heinrich einen Feldzug gegen das Königreich Neapel, wo Robert von Anjou offen gegen den Kaiser agiert hatte und deshalb wegen Majestätsverbrechen zum Tode verurteilt worden war, als er unerwartet am 24. August 1313 verstarb. Das wirtschaftlich bedeutende Reichsitalien, wo sich die lokalen Machthaber (Signoria) nun weitgehend durchsetzten, entglitt in der Folgezeit immer mehr dem (zuvor ohnehin nur begrenzten) Zugriff des römisch-deutschen Königtums.[41] In der neueren Forschung wird Heinrich VII. deutlich positiver bewertet als in der älteren.[42] So wird nun seine Anknüpfung an geläufige kaiserlich-universale Vorstellungen und sein durchaus von realpolitischen Motiven geleitetes Handeln betont.

Nach dem plötzlichen Tod Heinrichs VII. zogen sich der Wahlprozess ein gutes Jahr in die Länge, nachdem klar war, dass weder ein französischer Wahlvorstoß noch die Kandidatur von Heinrichs Sohn Johann, seit 1310 König von Böhmen und während des Romzugs Reichsvikar im deutschen Reichsteil, Erfolg haben würden. Wie schon 1308 spielten auch nun die rheinischen Kurfürsten eine wichtige Rolle, darunter Heinrichs Bruder, Balduin von Luxemburg, seit 1307 Erzbischof von Trier, der sich zu einem der bedeutendsten Reichspolitiker des 14. Jahrhunderts entwickeln sollte.[43] Im Oktober 1314 kam es schließlich zu einer Doppelwahl zwischen dem Wittelsbacher Ludwig, Herzog von Oberbayern, und dem Habsburger Friedrich dem Schönen, Herzog von Österreich. Ludwig konnte im Laufe der Zeit mehrere Anhänger für sich gewinnen, wenngleich weder er noch Friedrich päpstliche Unterstützung erlangten. Ludwig entschied die Thronfrage schließlich in der Schlacht von Mühldorf am 28. September 1322 zu seinen Gunsten, Friedrich geriet in Gefangenschaft. Im März 1325 wurde der Habsburger freigelassen; im September desselben Jahres unterschrieb er einen Vertrag mit Ludwig. Seitdem fungierte Friedrich bis zu seinem Tod im Jahr 1330 als Mitkönig des Wittelsbachers, wenngleich er keinen größeren Einfluss auf die Reichsgeschäfte ausübte.[44]

Die Regierungszeit Ludwigs IV. („der Bayer“) war von der Doppelwahl von 1314 bis zu seinem Tod 1347 von verschiedenen Konflikten geprägt.[45] Nach Beendigung des Thronstreits bestanden weiterhin ernsthafte Probleme, so im Hinblick auf das angespannte Verhältnis zum Papst, der nun in Avignon residierte und dort ganz unter dem Einfluss des französischen Königs stand (Avignonesisches Papsttum). Johannes XXII. hatte beiden Anwärtern die Anerkennung verweigert. Stattdessen erklärte er, ausgehend von der päpstlichen Approbationstheorie, dass es derzeit keinen rechtmäßigen römisch-deutschen König gab, da nur die päpstliche Approbation und nicht die Wahl der Kurfürsten entscheidend sei. Damit spitzte sich die Debatte um den bekannten päpstlichen Approbationsanspruch, der hier aus rein politischen Gründen von Johannes ins Spiel gebracht wurde, zu einem grundsätzlichen Konflikt zwischen dem römisch-deutschen Königtum und der Kurie in Avignon zu.[46] Hinzu kam eine brisante politische Komponente, da der Papst sich als „Vikar“ königliche Herrschaftsrechte aneignete. Der Streit um die päpstliche Approbation war somit der Kern des Konflikts zwischen Ludwig und auch den Kurfürsten (die auf die Wahrung ihres Wahlrechts bestanden) auf der einen, der Kurie auf der anderen Seite. Ebenso bestritt Johannes die Ausübung von Herrschaftsrechten in Reichsitalien. Der Konflikt führte schließlich dazu, dass Ludwig im März 1324 exkommuniziert wurde und sich auch in der Folgezeit nicht vom Kirchenbann lösen konnte.[47]

Der Konflikt mit dem Papsttum hatte allerdings zu der bereits erwähnten Versöhnung Ludwigs mit den Habsburgern beigetragen, da sich der Wittelsbacher so neuen Spielraum erhoffte. Ludwig konnte zumindest auf die Unterstützung der meisten Kurfürsten zählen, da die Einmischung des Papstes in die deutsche Königswahl empfindlich ihre ureigensten Machtinteressen tangierte und für eine antikuriale Stimmung gesorgt hatte. So kam es im Juli 1338 zum sogenannten Kurverein von Rhense, wo die sechs anwesenden Kurfürsten noch einmal ganz prinzipiell bekräftigten, dass nur ihre Wahl für die Besetzung des römisch-deutschen Königsthrons entscheidend war und die Wahl auch keiner päpstlichen Approbation bedurfte.[48] Ludwig hatte aber bereits zuvor selbstbewusst gehandelt und war im Januar 1327 zu einem Italienzug aufgebrochen, der ihm sogar die Kaiserkrone einbrachte.[49] Im Januar 1328 ließ er sich in Rom durch den stadtrömischen Adligen Sciarra Colonna zum Kaiser krönen. Mit diesem durchaus als radikal zu bezeichnenden Akt brach Ludwig allerdings – offensichtlich ganz bewusst – mit der mittelalterlichen Kaisertradition, wonach Krönungen vom Papst als einzig legitime Autorität vollzogen werden mussten. Der Papst reagierte empört mit Gegenmaßnahmen, wohingegen Ludwig 1328 sogar Johannes für abgesetzt erklärte und mit Nikolaus V. einen Gegenpapst einsetzte. Hierbei spielte dem Kaiser in gewisser Weise auch innerkirchliche Konflikte in die Hände, wie der ausgebrochene Armutsstreit. Insgesamt handelte es sich um einen bemerkenswerten Akt, der die theoretische Auseinandersetzung zwischen den beiden mittelalterlichen Universalgewalten neu entflammte und in dessen Zusammenhang es zu einer gelehrten Auseinandersetzung kam und an dem sich unter anderem Marsilius von Padua beteiligte.[50] Die folgenden Jahre waren weiterhin geprägt vom Kampf Ludwigs mit der Kurie, wobei es auch nach dem Tod Johannes’ XXII. 1334 zu keinem Ausgleich zwischen beiden Seiten kam.

Im Hinblick auf seine sonstige Reichspolitik regelte Ludwig 1329 im Hausvertrag von Pavia die Erbfolge im Hause Wittelsbach. Er kümmerte sich nach seiner Rückkehr aus Italien 1330 um seine Landesherrschaft, strebte den Gewinn der Mark Brandenburg für seinen Hausmachtkomplex an und engagierte sich auch stärker im ansonsten königsfernen Norden. Im 1337 ausgebrochenen Hundertjährigen Krieg stand er zunächst auf englischer, dann kurzzeitig auf französischer Seite.[51] Er geriet aber in zunehmenden Konflikt mit den Luxemburgern und einem Teil der Kurfürsten, die seine expansive Hausmachtpolitik missbilligten. Hinzu kam das weiterhin feindliche Verhältnis zum Papst (nun Clemens VI., der zur Wahl eines neuen Königs aufgerufen hatte). So wurde im Juli 1346 der Sohn Johanns von Luxemburg als Karl IV. von den fünf anwesenden Kurfürsten zum neuen römisch-deutschen König gewählt. Zu einem Kampf zwischen Karl und Ludwig kam es nicht mehr, da letzterer im Oktober 1347 verstarb.[52]

Schwarzer Tod und Judenverfolgung

In dieser Zeit brach überraschend in ganz Europa eine schwere Pest aus, der sogenannte „Schwarze Tod“ (1347 bis 1353). Es handelte sich um die verheerendste Seuchenwelle des Spätmittelalters und sogar um die bislang schlimmste Pandemie der Menschheitsgeschichte, als dessen Krankheitserreger das Bakterium Yersinia pestis gilt.[53] Neuere Forschungen haben diese Theorie in einer 2022 veröffentlichten Studie bestätigt.[54] In einer Studie aus dem Jahr 2025 werden auch Umweltfaktoren geltend gemacht: So habe ein Vulkanausbruch (wohl in den Tropen) zu einer Klimaverschlechterung geführt, der dadurch verursachte Temperaturfall habe Missernten verursacht, was wiederum einen erhöhten Bedarf für Getreide zur Folge hatte. Die Getreidelieferungen seien dann mit Flöhen verseucht gewesen, die den Pesterreger transportierten.[55] Die Pandemie hatte ihren Ursprung in Zentralasien, gelangte über die Handelsrouten zunächst in den östlichen Mittelmeerraum und verbreitete sich dann weiter in ganz Europa.[56]

Spätmittelalterliche Chronisten berichteten schon bald vom Ausbruch der Pest in weit entfernten Regionen Asiens, wie in Persien und China.[57] Für das Frühjahr 1347 ist der Ausbruch der Seuche am Schwarzen Meer belegt, sie verbreitete sich dann rasch weiter nach Westen, erreichte noch im selben Jahr Konstantinopel und bald darauf Italien und den westlichen Mittelmeerraum.[58] In den zeitgenössischen Berichten wird die Panik über die unaufhaltbar scheinende Krankheit und die damit einhergehenden hohen Todeszahlen überaus deutlich.[59] 1348 wurde zu einem Katastrophenjahr, die Quellenzeugnisse[60] aus diversen Städten („In den Berichten über die Pest ist diese fast immer ein städtisches Ereignis.“[61]) sind diesbezüglich sehr eindrücklich, wobei der Tod alle Bevölkerungsschichten traf. Im nordalpinen Reichsteil des Imperiums sind die ersten Ausbrüche in Bayern nachweisbar, wobei unter anderem örtliche Chroniken und lokale Annalen die Ereignisse schildern. Wohl bereits im Sommer 1348 ereigneten sich vereinzelte Pestausbrüche im südlichen Bayern. In Passau brach die Pest im Herbst 1348 aus und verbreitete sich dann weiter im Land,[62] doch begrenzten sich die Pestausbrüche 1348 noch auf den Südosten; Ende 1348 scheint auch Augsburg betroffen gewesen zu sein.[63] Im folgenden Jahr breitete sich die Seuche dann weiter nach Südwesten und nach Norden aus. Ende 1349[64] erreichte die Pest Köln, die größte Stadt des deutschen Reichsteils.

Wie viele Menschen in dieser Zeit gestorben sind, ist aufgrund der problematischen Quellenlage nur ungefähr zu ermitteln. Klaus Bergdolt schreibt dazu: „Berücksichtigt man Steuerlisten, Taufregister, Pfarrbücher, Zunftverzeichnisse usw., bestätigt sich eher die alte Vermutung, dass zwischen 1347 und 1351 von 75 bis 80 Millionen Europäern etwa ein Drittel starb. Der endgültige Bevölkerungstiefstand war, Folge weiterer Epidemien und Naturkatastrophen, allerdings erst gegen 1400 erreicht.“[65] Manche Forscher gehen von weitaus mehr Toten aus, so Ole J. Benedictow, ein auf die Geschichte der Pest spezialisierter norwegischer Historiker. Dieser hat in seiner umfassenden Untersuchung zum Schwarzen Tod zahlreiche Studien ausgewertet, wobei er betont, dass die Quellenlage regional sehr unterschiedlich ist; doch dürfte ihm zufolge die Sterblichskeitsrate sogar eher um die 60 % betragen haben.[66] Teilen der deutschen Forschung wirft er vor, die Sterblichkeitsrate viel zu gering veranschlagt zu haben, während die Auswertung regionaler Quellen ein noch düstereres Bild von den Auswirkungen der Pest im Reich zeichnet.[67] Wenngleich er sich kritisch etwa zu Bergdolt äußert,[68] hat dieser Benedictows Werk übrigens positiv besprochen.[69]

Die Pest erschütterte die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen nachhaltig.[70] Sie schürte des Weiteren gesellschaftliche Ängste und Konflikte. Die wohl bekannteste Folge waren, geschürt durch ohnehin bereits vorhandene Vorurteile, die Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen Todes.[71] Pogrome fanden vor allem im römisch-deutschen Reich statt, so unter anderem in Würzburg, Straßburg, Nürnberg und Frankfurt am Main. Juden wurden bezichtigt, verantwortlich für die Seuche zu sein oder in anderer Art und Weise böswillig gehandelt zu haben (Brunnenvergifter). Dahinter mochte echte Judenfeindlichkeit stecken, denn die zeitgenössischen Berichte sind voll hasserfüllter Anklagen gegen die Juden.[72] Es mochte aber oft auch nur als Vorwand dienen, denn viele Juden wurden nicht nur ermordet, sie wurden ebenfalls ihres Besitzes beraubt und dieser dann verteilt. Gleichzeitig wurden so oft Schulden getilgt, da jüdische Kredite eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben spielten.[73] In diesem Zusammenhang wirkten auch antijüdische Stereotypen von gierigen Geldverleihern.[74] Von den Pogromen profitierten nicht nur Bürger bzw. der herrschende Stadtrat, sondern ebenso Karl IV. Dieser verfügte in seiner Eigenschaft als römisch-deutscher König auch über das Judenregal, wonach er zum Schutz der Juden verpflichtet war (kaiserliche Kammerknechtschaft); allerdings erwies sich die kaiserliche Schutzfunktion immer mehr als brüchig, zumal es auch zu Verpfändung von Judenregalien an lokale weltliche und geistliche Obrigkeiten kam.[75] Karl war sogar teilweise ein Profiteur der Judenmorde und wusste wohl im Vorfeld zumindest von einigen Pogromen. So übertrug er am 27. Juni 1349 jüdisches Eigentum in Nürnberg an den brandenburgischen Markgrafen Ludwig – und zwar sobald die Juden dort nächstens erschlagen seien („wann die Juden da selbes nu nehst werden geslagen“[76]). Im selben Jahr erließ Karl eine Straffreiheit für die an den Judenmorden in Nürnberg beteiligten Personen und gestattete den Abriss ehemals jüdischen Eigentums. Der König stärkte gerade in Nürnberg Personen, die ihm politisch von Vorteil waren. Dieses Handeln wirft einen tiefen Schatten auf den Charakter Karls, der aber nicht nur in seiner Rolle als König versagte, indem er die auf seinen Schutz vertrauenden Juden außerhalb seines Hausmachtkomplexes (wo er durchaus schützend eingriff) im Stich ließ, es zeigt sich außerdem eine „Dynamik aus skrupellosem Machtschacher, Raffgier und religiösen Ressentiments“.[77]

Karl IV. – Hegemoniales Königtum?

Karl IV. gilt bis heute als der wohl bedeutendste spätmittelalterliche römisch-deutsche Herrscher.[78] Der Sohn des böhmischen Königs Johann war gebildet, hatte vor seiner Königswahl bereits Regierungserfahrung sammeln können und erwies sich als geschickter Politiker. Seine Regierungszeit (1346/49 bis 1378) sollte zudem wichtige Weichen für die zukünftige Entwicklung stellen, war neben Höhepunkten (wie der Erweiterung des luxemburgischen Hausmachtkomplexes) aber auch von Krisen (wie der oben beschriebenen Pestwelle) geprägt.[79] Bereits 1347 hatte er nach dem Tod seines Vaters die böhmische Königskrone erhalten. Als böhmischer König kümmerte er sich intensiv um die Landesherrschaft und baute seine Hauptresidenz Prag prächtig aus, wo er 1348 die Universität Prag gründete, die erste im Reich nördlich der Alpen. Ebenso betätigte er sich als Kulturförderer. Nach dem Tod Ludwigs IV. 1347 wurde Karl als neuer römisch-deutscher König seit 1349 zudem allgemein anerkannt, erhielt päpstliche Unterstützung und konnte sich mit den Wittelsbachern verständigen.

1356 erließ Karl zusammen mit den Kurfürsten (denen er durchaus Zugeständnisse machen musste) die Goldene Bulle, womit die Reichsverfassung neu geordnet wurde.[80] Mit ihr wurde der Kreis der nun sieben Kurfürsten, die zur Königswahl zugelassen waren, offiziell festgelegt (wobei die Luxemburger die böhmische Kurstimme führten), ebenso die Wahl mit einfacher Mehrheit. Doch wurde die königliche Macht durchaus begrenzt, die Stellung der Kurfürsten und indirekt auch der anderen Landesherren gestärkt. Denn nur durch die Mitwirkung der Kurfürsten waren die Regelungen durchsetzbar. Einig waren König und Kurfürsten dafür in verschiedenen Punkten. So regelte die Bestimmungen unter anderem die Nachfolgeregelungen in den Kurfürstentümern und beugte uneindeutigen Königswahlen vor, was stabilisierend wirkte. Die Goldene Bulle gehört damit zu den wichtigsten Reichsgesetzen und bildete in gewisser Weise das Grundgesetz des Reiches. Abgelehnt wurde einhellig der päpstliche Approbationsanspruch: Die Wahl der Kurfürsten alleine war damit in der folgenden Zeit für die römisch-deutsche Königswahl ausschlaggebend. In diesem Sinne symbolisiert die Goldene Bulle weniger eine königliche Machtvollkommenheit, sondern vielmehr den konsensualen Charakter der Herrschaftspraxis im spätmittelalterlichen Reich. Während sie unbestreitbar Vorteile bot, musste sie in der Praxis doch mit politischen Handeln unterfüttert werden. Erst durch die Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten, in denen das Kurfürstenkollegium stärker kooperativ auftrat, gewann sie ihre eigentliche Bedeutung: „Zu ihrer Entstehungszeit war sie ein Privileg für nur wenige Empfänger mit zeitlich begrenzter Geltung, dessen weitere Zukunft mit dem steilen Aufstieg zur lex fundamentalis des Reiches nicht vorausgesehen werden konnte.“[81]

Karl IV. herrschte über einen bedeutenden Hausmachtkomplex, der neben den erweiterten luxemburgischen Stammlanden im Westen auch Böhmen und Mähren im Osten umfasste. In seiner weiteren Regierungszeit sollte Karl seine Hausmacht noch um bedeutende Gebiete wie die Niederlausitz (1368) und nicht zuletzt die Mark Brandenburg (1373) erweitern, wobei dieser Erwerb mit der brandenburgischen Kurstimme bei der Königswahl einherging. Ebenso sicherte sich Karl endgültig Schlesien.[82] In Franken und der Oberpfalz („Neuböhmen“) verfügte er über Streubesitz, wobei die Reichsstadt Nürnberg eine wichtige Rolle in Karls Politik spielte. Zweifellos war Karl ein überaus geschickter Politiker, der sich hervorragend auf das Machtspiel der großen Häuser im Reich verstand und den luxemburgischen Hausmachtkomplex erheblich erweiterte und stärkte.[83] Statt auf militärische Konflikte setzte er auf Diplomatie. Dafür nutzte der König seine Kinder, verheiratete sie und zielte damit nicht zuletzt so auf entsprechende Erbansprüche.[84] Während Karl die luxemburgische Hausmacht vergrößerte, gab er gleichzeitig Reichsgut auf, was sicherstellte, dass nachfolgende Könige sich noch stärker als zuvor vor allem auf ihren eigenen Besitz stützen mussten, womit die Luxemburger erheblich im Vorteil waren. Karls Hausmachtpolitik und seine Politik gegenüber den Reichsfürsten war so erfolgreich, dass man sie in der Forschung auch als „hegemoniales Königtum“ bezeichnet hat: Gestützt auf seine erheblich Hausmacht habe der römisch-deutsche König damit erstmals seit gut 100 Jahren wieder als politisch Ebenbürtiger gegenüber dem Papst und den anderen europäischen Herrschern auftreten können, während er gleichzeitig im Reich für geordnete Verhältnisse gesorgt und das Königtum in Verknüpfung mit den Kurfürsten gestärkt habe.[85] Seinen Sohn Wenzel setzte er (noch zu seinen Lebzeiten) sogar 1376 als römisch-deutschen König durch, wofür er freilich mehrere Wahlversprechen machen musste.

Die Königskrone konnte Karl seinem Sohn nur deshalb sichern, weil er zuvor selbst die Kaiserkrone erlangt hatte. 1354 war Karl nach Italien gezogen und war am 5. April 1355 in Rom zum Kaiser gekrönt worden. Im Gegensatz zu seinem direkten Vorgänger Ludwig hatte Karl jeden Konflikt mit dem Papst vermieden, verzichtete aber auch auf die von seinem Großvater Heinrich VII. so energisch verfolgte Italienpolitik alten Stils. Karl IV. begnügte sich mit den teils hohen Geldzahlungen der Kommunen, mischte sich aber nicht weiter in die reichsitalienischen Angelegenheiten ein und kehrte schon 1355 wieder über die Alpen zurück.[86] Dies mochte realpolitisch klug erscheinen, wenngleich in mehreren italienischen Quellen die Kaiserkrönung begrüßt wurde, allerdings waren die reichsitalienischen Machthaber eher an der Legitimierung ihrer Machtstellung interessiert und daher zu Zahlungen an den Kaiser bereit.[87] Der zweite Italienzug 1368/69 hatte ebenfalls eine sehr begrenzte Zielsetzung.[88] Papst Urban V. hatte beabsichtigt, die Kurie wieder von Avignon nach Rom zu verlegen, wozu es aber nicht kam, wobei Karl erst spät in Italien erschien und dabei wieder Gelder eintrieb. An einer Erneuerung der Reichsherrschaft in Italien war der Kaiser nicht interessiert.

Im Westen begnügte sich Karl ebenfalls mit eher symbolischen Gesten in der Reichspolitik. So ließ er sich zwar 1365 in Arles mit der Königskrone Burgunds krönen,[89] ein höchst seltenes Ereignis, wenngleich Burgund (Arelat) neben Deutschland und Reichsitalien der dritte Reichsteil des Imperiums war. Allerdings legte Karl mehr Wert auf gute Beziehungen zum französischen Königshof und tat kaum etwas, um Reichsrechte im westlichen Grenzraum zu wahren, wieder ganz im Gegensatz zu Heinrich VII. Bemerkenswert ist aber, dass Karl IV. zumindest formal am kaiserlichen Hoheitsanspruch festhielt, sich in der Praxis aber flexibel verhielt. Als der Kaiser 1377 nach Frankreich reiste[90] und kurz vor Weihnachten in Cambrai eintraf, wurde er von einer hochrangigen französischen Delegation empfangen, die dem Kaiser erklärte, dass er zur Weihnachtsmesse die Lesung aus dem Lukasevangelium keinesfalls in Paris halten könne. Denn aus der betreffenden Stelle (Lukas 2,1) ging hervor, dass das (römische) Kaisertum älter als die Kirche war; ebenso umgab sich der Kaiser mit einer zusätzlichen Aura der Sakralität und drückte seinen hervorgehobenen Rang gegenüber den Mitkönigen des lateinischen Europas aus.[91] Dies wurde von französischer Seite offenbar erkannt, der Kaiser lenkte denn auch ein. Wenngleich Karl IV. die formale kaiserliche Vorrangstellung durch die Verlesung des Lukasevangeliums zu untermauern versuchte, ist die beschriebene Episode doch bezeichnend für die neuen politischen Verhältnisse, wonach „außenpolitische Beziehungen“ mehr oder weniger von gleich zu gleich betrieben wurden. Johannes Fried schreibt dazu: „Zum ersten Mal begegneten ein Kaiser und ein römischer König dem König Frankreichs in dessen eigenem Land [...] Dieses Kaisertum hatte Abschied genommen von allen Weltherrschaftsträumen, hatte endgültig gebrochen mit den Weltkaiser-Doktrinen, wie sie am Hof der Staufer und zuletzt noch Ludwigs des Bayern kursierten.“[92] Für seine dynastischen Interessen gab der Kaiser Reichsrechte in Burgund faktisch auf, wenngleich er wenigstens Genf und Savoyen direkt in den deutschen Reichsteil einfügte.

Doch kurz nach dem Tod Karls IV. zeigten sich bereits Brüche im politischen System, das er so geschickt errichtet hatte. Die Regierungszeit seines Sohnes Wenzel sollte dann zum vorläufigen Zusammenbruch der luxemburgischen Herrschaft im Reich führen.

Vom Scheitern König Wenzels bis zum Tod Kaiser Sigismunds

Wenzel, noch sehr jung in der Regierungszeit Karls IV. 1376 zum römisch-deutschen König gekrönt und nun auch König von Böhmen, konnte nicht an die politischen Erfolge seines Vaters anknüpfen.[93] Schlimmer noch: In der Forschung wird seine Regierungszeit (1378 bis 1400) als eine Phase des Scheiterns verstanden, er selbst als mit der komplexen Herrschaftsausübung persönlich überfordert.[94] Wenzel erbte einen gewaltigen Hausmachtkomplex, stand aber auch vor schwierigen Herausforderungen. 1378 war es zu einer Papstdoppelwahl gekommen, nachdem Urban VI. den französischen Einfluss in der Kurie eindämmen wollte und der Umzug nach Rom immer stärker gefordert wurde. Daraufhin wurde Clemens VII. zum Gegenpapst erhoben. Dies war der Beginn des Abendländischen Schismas, das die lateinische Christenheit fortan bis 1417 tief spalten sollte, mit einem Papst in Avignon und einem Papst in Rom.[95] Anders als zuvor endete diese Spaltung nicht mit dem Tod der beiden Päpste, vielmehr war die Spaltung diesmal tiefgehender, schien lange Jahre unüberbrückbar zu sein und sorgte für Instabilität.[96] Vom römisch-deutschen König, der als potentieller Kaiser in einer nach wie vor besonderen Beziehung zum Papst stand, wäre zu erwarten gewesen, aktiv tätig zu werden. Wenzel entschied sich, für Urban Partei zu ergreifen, doch trug dies nichts zur Lösung an sich bei.

In Reichsangelegenheiten agierte der König wenig entschlossen. Gleichzeitig konnte er nicht auf die vollkommene Unterstützung in seinem eigenen Haus bauen. Die Kurfürsten waren über das Verhalten des Königs, der einer geplanten Reichsversammlung fernblieb, derart verärgert, so dass drei der rheinischen Kurfürsten ihn im Januar 1380 offen aufforderten, sich stärker um die Reichsangelegenheiten zu kümmern oder aber einen Reichsvikar zu bestellen.[97] Dies war ein unmissverständliches Warnzeichen für den jungen König. Gleichzeitig entwickelte sich ein Konflikt zwischen verschiedenen aufstrebenden Städten und umliegenden Fürsten, da letztere die städtischen Rechte zu beschneiden versuchten. Der Konflikt konnte aber 1389 mit einem in Eger verkündeten Landfrieden vorerst beendet werden, wobei Wenzel den Städten finanzielle Anreize bot.[98] Ziel Wenzels war außenpolitisch die Kaiserkrone, doch seine Versuche seit 1380, diese zu erlangen, scheiterten. Sein Bruder Sigismund machte seine Erbansprüche auf das Königreich Ungarn geltend und konnte sich 1387 dort durchsetzen.[99] Wenzel sah sich aber bald schon mit den Plänen seines Verwandten Jobst von Mähren, nun neuer Markgraf von Brandenburg, konfrontiert, der Wenzels Absetzung plante.[100] In dieser Situation beging Wenzel mehrere Fehler, so 1395, als er ohne Konsultation mit den Kurfürsten Gian Galeazzo Visconti zum Herzog von Mailand erhob, womit er Reichsrechte gemindert hatte, während auch in seinem Stammland Böhmen der Widerstand gegen die sprunghaft wirkende Politik des Königs anwuchs, was zur Bildung des sogenannten Herrenbunds führte. Wenzel sah sich somit in einer politisch verzweifelten Situation, da in Böhmen 1398/99 offene Kämpfe ausbrachen, er mit innerfamiliären Konflikten beschäftigt war (sowohl Jobst als auch Sigismund spekulierten auf die römisch-deutsche Königskrone) und ihm auf Reichsebene der Rückhalt fehlte. Die rheinischen Kurfürsten konkretisierten ihre Absetzungspläne und schlossen sich 1399 zur Wahrung ihrer Rechte zusammen. Der König wurde vorgeladen und, nachdem er der Aufforderung nicht nachkam, im August 1400 für abgesetzt erklärt, da er „unnützer, versäumlicher, unachtbarer Entgliederer und unwürdiger Handhaber des heiligen Römischen Reiches“ sei.[101]

Die Absetzung wird in den Quellen insgesamt positiv dargestellt. Wenzel reagierte wütend und verzichtete nie auf die Krone, war aber machtlos. Damit war die Konzeption Karls IV., ein auf die Hausmacht gestütztes, quasi-erbliches Königtum zu etablieren, grandios gescheitert.[102] Bemerkenswert ist das Vorgehen des Kurfürstenkollegiums auch verfassungsgeschichtlich, da sie aus ihren Rechten ableiteten, nicht nur den römisch-deutschen König zu wählen, sondern ihn gegebenenfalls auch absetzen zu können. Diese Rechte leiteten sie aber nur ab, denn die Goldene Bulle sah kein Absetzungsrecht vor. Dafür nutzten die Kurfürsten nun als Kontrastfolie die geläufigen Verpflichtungen eines Königs und sprachen diese Wenzel durch sein angebliches Fehlverhalten ab.[103] Sie erwarteten von einem König, dass dieser Reichsinteressen und Reichsrechte wahrte und nicht leichtfertig veräußerte, wie die Absetzungserklärung verrät. Die Wahrung der eigenen Interessen durch die Kurfürsten schloss keineswegs aus, dass man einen möglichst fähigen König wählte, von dem dann freilich erwartet wurde, dass er die kurfürstlichen Interessen berücksichtigte und respektierte.

Die Kurfürsten wählten umgehend Ruprecht von der Pfalz, als Pfalzgraf bei Rhein selbst einer der vier rheinischen Kurfürsten, zum neuen König.[104] Das brennendste Problem von Ruprechts Regierungszeit (1400 bis 1410) war die sich verschärfte finanzielle Notlage des römisch-deutschen Königtums.[105] Ruprecht verfügte mit durchschnittlich rund 17.500 Florin jährlich nur über einen Bruchteil der Einnahmen, die Karl IV. zur Verfügung gestanden hatten.[106] Ruprechts eigene bescheidene Hausmacht konnte nicht kompensieren, dass das wenig verbliebene Reichsgut nach den Verpfändungen der vergangenen Jahrzehnte keine ausreichende Grundlage mehr bot. Regelmäßig fließende Einnahmen waren spärlich und gering, wohingegen adelige und städtische Privilegien dem König enge Grenzen setzten; Ruprecht musste daher selbst Güter verpfänden und sich verschulden, wobei das grundlegende Problem hierbei das strukturelle Defizit war, das aus der fehlenden Liquidität resultierte.[107] Ein Aspekt von Ruprechts Regierungszeit erwies sich allerdings als zukunftsweisend: Die Etablierung einer dauerhaften Reichskanzlei. Obwohl der königliche Hof im Spätmittelalter verstärkt das Zentrum herrschaftlichen Handelns war und die Bedeutung der Schriftlichkeit für die Herrschaftsausübung stetig zunahm, stand das entsprechende Kanzleipersonal nach dem Tod eines Königs dem neuen Herrscher oftmals nicht zur Verfügung. Vielmehr musste sich bis ins ausgehende Spätmittelalter jeder neue römisch-deutsche König im Grunde auf die eigene Verwaltung stützen bzw. eine neue etablieren, die dann die Funktion einer Reichsverwaltung ausübte. Nach dem Tod König Ruprechts 1410 wurden jedoch die Register von dessen hervorragend geführten Kanzlei von seinem Nachfolger Sigismund übernommen und später weiter fortgeführt, wodurch eine größere Verwaltungskontinuität gewährleistet wurde.[108]

Ohne eigene größere Hausmacht musste sich Ruprecht auf die Reichsstädte und den königsnahen Adel stützen. In der Reichspolitik war er aber wenig erfolgreich, wie seine gescheiterten Bemühungen um die Landfriedenspolitik im Reich, der Konflikt mit dem Marbacher Bund und eine vergebliche Lösung des andauernden Schismas zeigen. Der Italienzug Ruprechts 1401/02, der sich unter anderem gegen Gian Galeazzo Visconti in Mailand richtete und wofür der König Kredite aufnehmen musste, war ebenfalls erfolglos und mit einem Prestigeverlust verbunden. Die Kaiserkrone rückte damit in weite Ferne, ebenso wie die vage Hoffnung, die Finanzkraft in Reichsitalien nutzen zu können. Ruprecht agierte als König glücklos, doch waren die strukturellen Probleme bei seinem Herrschaftsantritt wohl zu gravierend und man wird ihm seine Bemühungen kaum absprechen können.[109] Erkennbar waren die offenkundigen Strukturprobleme des Königtums, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Nach seinem Tod setzte sich der Luxemburger Sigismund als König durch und erneuerte den luxemburgischen Herrschaftsanspruch im Reich, doch auch er stand vor ganz ähnlichen Problemen.

1411 wurde Wenzels Halbbruder Sigismund zum römisch-deutschen König gewählt.[110] 1410 war zunächst Jobst von Mähren in einer konkurrierenden Wahl mit Sigismund als neuer König gewählt worden, nach seinem überraschenden Tod Anfang 1411 trat nun jedoch Sigismund nach erneuter Wahl das Amt an. Dieser hatte sich stets als sehr ehrgeizig erwiesen. Sein Verhältnis zu Wenzel (der bis zu seinem Tod 1419 böhmischer König blieb) war angespannt, so hatte Sigismund seinem Bruder Unterstützung in Böhmen und im Reich versprochen, dafür zahlreiche Machtbefugnisse erhalten, dann aber seine eigenen Interessen verfolgt, was 1402 zu einer offenen Konfrontation und der kurzzeitigen Inhaftierung Wenzels geführt hatte. Sigismunds Versuch, die böhmische Krone zu erlangen, war 1405 gescheitert.[111] Sigismund war zudem seit 1387 König von Ungarn, wo er zunächst einen schweren Stand gehabt hatte, jedoch nach und nach seine Königsherrschaft konsolidieren konnte. Als ungarischer König verfügte er über einen beträchtlichen politischen Aktionsradius, der weite Teile Südosteuropas einschloss, doch war seine Regierungszeit auch von schweren Rückschlägen wie der vernichtenden Niederlage in der Schlacht von Nikopol (1396) gegen das nun auf europäischen Boden expandierende Osmanische Reich geprägt gewesen.[112] Sigismunds Königtum stand so von Beginn an unter einem gewissen Legitimationsdruck. Ein drängender Punkt war die Lösung des Schismas, woran Wenzel und Ruprecht gescheitert waren. Sigismund konzentrierte sich nun darauf, was ihm als zukünftigen Kaiser außerdem erhebliches Prestige versprach.

Sigismund gelang es 1414, das später berühmte Konzil von Konstanz einzuberufen, das bis 1418 tagte und über das uns neben den Konzilsakten die Chronik des Ulrich Richental gut unterrichtet. Dort sollten vor allem drei Fragen geklärt werden: Beendigung des Schismas (zu diesem Zeitpunkt beanspruchten sogar drei Päpste das Amt für sich), Kirchenreform und das Problem der kirchenkritischen Bewegung um Jan Hus in Böhmen.[113] Sigismund spielte dort als „Konzilsvogt“ eine wichtige Rolle, wenngleich er anscheinend die Schwere der Aufgabe zunächst unterschätzt hatte.[114] Papst Johannes XXIII., der selbst in Konstanz erschienen war, wurde im Mai 1415 für abgesetzt erklärt, ebenso Benedikt XIII., während Gregor XII. zum Rücktritt bewegt wurde. Mit der Wahl von Martin V. im November 1417 wurde das Schisma überwunden, was ein bedeutender Erfolg war.[115] Nicht durchsetzen konnte Sigismund eine Beschränkung der päpstlichen plenitudo potestatis, da sein Einfluss auf dem Konzil nach der Wahl Martins V. weitgehend erlosch. In der eng mit der causa fidei (Glaubensfrage) verknüpften Angelegenheit um Jan Hus entwickelte sich ein unrühmlicher Vorgang. Dem böhmischen Reformer, der die Lehren John Wyclifs gegen die kirchliche Obrigkeit verteidigt hatte, war freies Geleit nach Konstanz zugesichert worden, dennoch wurde er dort wegen Ketzerei verurteilt und am 6. Juli 1415 hingerichtet.[116] Der Vorgang hatte weitreichende Folgen, denn seine Anhänger reagierten verständlicherweise mit Empörung und offenen Widerstand, der zu den sogenannten Hussitenkriegen führte. Die Kirchenreform konnte nicht vollendet werden und führte nur zu bescheidenen Fortschritten. Dem Dekret Frequens zufolge sollten weitere Konzile tagen, um die causa reformationis abzuschließen (siehe auch Konzil von Pavia und Konzil von Basel),[117] doch wurde die Frage nicht zufriedenstellend geklärt, was schließlich zur Reformation führte.

Im Rahmen der Reichspolitik intervenierte Sigismund bereits 1412 in Reichsitalien gegen die Republik Venedig und Ladislaus von Neapel (ein ehemaliger Konkurrent Sigismunds um die ungarische Königskrone). Im April 1413 konnte Sigismund gegenüber Venedig zumindest Teilerfolge verbuchen und vermied so eine kostspielige und längerfristige Konfrontation.[118] Nachteilig wirkte sich jedoch aus, dass Sigismund dem Mailänder Herrscher Filippo Maria Visconti die Herzogswürde verweigerte und so die Bildung eines mächtigen Bündnisses zwischen Mailand, Neapel und Venedig herbeiführte, das die luxemburgische Italienpolitik empfindlich störte.[119] Im Westen bemühte sich der König um die Wiederherstellung von Reichsrechten (so im Hinblick auf das aufstrebende Burgund, das eine zunehmend eigenständige Politik betrieb), pflegte aber gleichzeitig gute Beziehungen zu Frankreich und ebenso zu England, was eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des Konzils gewesen ist.[120] Im deutschen Reichsteil, das Sigismund erst 1414 erstmals seit seiner Wahl von 1411 wieder betrat, sah er sich mit den bekannten strukturellen Problemen konfrontiert. So verfügte er im deutschen Reichsteil über keine nennenswerte Hausmacht mehr; nicht einmal alle luxemburgischen Hausgüter standen ihm beim Herrschaftsantritt zur Verfügung und seine Einnahmen beliefen sich anfänglich auf nur rund 13.000 Florin.[121] Ungarn selbst konnte ihm außerdem nicht als Machtbasis für seine Reichspolitik dienen, so dass seine Ausgangsbasis ungünstig war.[122] Er vernachlässigte aber nicht die allgemeinen Reichsgeschäfte, zumal die Rechts- und Friedenswahrung zentrale königliche Aufgabenfelder waren. Sigismund bemühte sich um die Durchsetzung des Landfriedens, die Schlichtung mehrerer lokaler Streitigkeiten, hatte aber auch mit Konflikten innerhalb der Häuser Habsburg und Wittelsbach zu kämpfen.[123] Nach Wenzels Tod 1419 trat Sigismund die Nachfolge als böhmischer König an, wo er in Konflikt mit den Hussiten geriet; gleichzeitig musste sich Sigismund in seiner Rolle als ungarischer König um die Abwehr der Türken kümmern.[124]

Bei den Reichsständen wurde das Engagements des Königs (der nun in Böhmen und teils Ungarn gebunden war) im Reich allerdings zunehmend als unzureichend betrachtet, was die Kurfürsten für ihre eigenen Interessen nutzten. So sah sich Sigismund dazu gezwungen, sich um eine Intensivierung seiner Beziehungen zu den Reichsstädten und der zunehmend an Einfluss verlierenden Ritterschaft zu bemühen. All dies führte jedoch nicht zum erhofften Erfolg, denn trotz jahrelanger politischer Aktivitäten kam es 1434 zum Abbruch aller weiteren Verhandlungen, womit Sigismunds Reichspolitik in einem zentralen Punkt gescheitert war.[125] 1433 sollte jedoch noch die von ihm sehnlichst erwünschte Kaiserkrönung gelingen, womit er der dritte Luxemburger war, der die höchste weltliche Würde der lateinischen Christenheit erringen konnte. Der gut zweijährige Romzug von 1431 bis 1433 verlief insgesamt unproblematisch, wobei Sigismund vor allem finanzielle Unterstützung toskanischer Stadtrepubliken erhielt (besonders gute Kontakte pflegte der Kaiser zu Siena) und nicht in die interkommunalen Machtkämpfe verwickelt wurde.[126] Zu einem von ihm angestrebten Kreuzzug gegen die Türken kam es aber nicht mehr, wobei er als Kaiser und ungarischer König (dessen Machtbefugnisse begrenzt waren) die Gefahr klar erkannte. Und wenngleich sich Sigismunds Verhältnis zu den Kurfürsten am Ende seiner Regierungszeit als kooperativ erwies, gelang es nicht, eine notwendige Reichsreform umzusetzen. Als Sigismund am 9. Dezember 1437 verstarb, blieb viel von seinem Regierungshandeln unvollendet. In Verwaltungs- und Finanzierungsfragen bestanden ungelöste Probleme, die Aussöhnung politisch zerstrittener Parteien, ungelöste religiöse Konflikte und materielle Probleme erwiesen sich als kaum zu bewältigen. Einen pflichtbewussten Arbeitseifer, Intelligenz, einen extrem weitgespannten diplomatischen Aktionsradius und die Verdienste bei der Beendigung des Schismas sind dem Kaiser aber nicht abzusprechen. Speziell die strukturellen Defizite des römisch-deutschen Königtums und die zeitspezifische Ausgangsbasis Sigismunds (neben freilich vorhandenen persönlichen Fehlern) sind hierbei zu berücksichtigen.[127]

Von der Hausmacht zur habsburgischen Großmacht

Die Nachfolge Sigismunds als römisch-deutscher König trat im März 1438 sein Schwiegersohn, Herzog Albrecht von Österreich an, der 1422 Sigismunds Tochter Elisabeth geheiratet hatte. Als Albrecht II. sollte er nur etwas über ein Jahr regieren, doch legte seine Nachfolge nicht nur als römisch-deutscher König, sondern auch als König von Böhmen die Grundlage für die Herrschaft der Habsburger im Reich, die diese bis zum Ende des Alten Reichs 1806 fast durchgehend behaupten konnten.[128] Albrecht folgte Sigismund auch als König von Ungarn und Kroatien nach, doch sollten die Habsburger das ungarische Erbe nicht behaupten können. In Ungarn musste Albrecht zunächst die Türken abwehren, im Rahmen der Kriegsvorbereitungen gegen sie ist er dort am 27. Oktober 1439 verstorben. Das eigentliche Reichsgebiet hatte er somit nicht mehr betreten, dennoch war er über die von seinem Vorgänger übernommenen Berater in der Reichspolitik aktiv. So wollte er wohl zunächst seine Herrschaft in Ungarn und Böhmen sichern, um anschließend Reformen anzugehen, die offensichtlich notwendig waren.[129]

Albrechts Nachfolge trat der Habsburger Friedrich III. an.[130] Seine überaus lange Regierungszeit (1440 bis 1493) war geprägt von Konflikten zur Sicherung der habsburgischen Hausmacht und gegen äußere Widerstände, besonders im Hinblick auf Ungarn. In die engere Reichspolitik sollte Friedrich, seit 1452 auch Kaiser, nur phasenweise effektiv eingreifen, seine Politik im Westen führte aber zur beträchtlichen Erweiterung des habsburgischen Herrschaftskomplexes unter seinem Sohn Maximilian, dessen Königskrönung er 1486 erreichen konnte (siehe unten).[131] Aufgrund der Masse des Quellenmaterials (vor allem Urkunden und Briefe) für die Regierungszeit Friedrichs III. besteht bei der Arbeitsstelle der Regesta Imperii ein speziell gefördertes Langzeitvorhaben mit einer umfassenden Publikationsliste.[132] In diesem Zusammenhang wird die Regierungszeit des Kaisers inzwischen positiver bewertet als in der älteren Forschung.[133]

Friedrich trat kein leichtes Erbe an. Er regierte zu Beginn nur einen Teil der habsburgischen Erblande und die Landstände rangen ihm erhebliche Zugeständnisse ab; Friedrich nahm dies hin, da er die Regierung im Reich antreten musste.[134] Dort türmten sich seit Jahren die Probleme. Neben den strukturellen Defiziten des Königtums mit einer sehr beschränkten finanziellen Grundlage, kamen äußere Faktoren hinzu, die sich teils mit den innerfamiliären Konflikten im Hause Habsburg überschnitten.[135] So trat in Ungarn als Konkurrent der polnische König Władysław III. auf, der Albrechts nachgeborenen Sohn Ladislaus Postumus, für den Friedrich nun (nach Konflikten mit Albrecht VI.) als Vormund fungierte, die Krone streitig machte. Dieser fiel zwar 1444 im Kampf gegen die Türken, aber bald darauf kam es zum Konflikt zwischen Friedrich und dem ungarischen Reichsverweser Johann Hunyadi. Beide näherten sich 1450 vertraglich an, doch der Tod von Ladislaus Postumus im Jahr 1457 (ein Jahr nach dem Tod Hunyadis) beendete die habsburgisch-ungarische Personalunion. In der Folgezeit sollte es zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen Friedrich und dem neuen ungarischen König Matthias Corvinus kommen, der zeitweise weite Teile der habsburgischen Erblande erobern konnte und sogar von 1485 bis zu seinem Tod 1490 von Wien aus regierte.[136] Militärisch erwies sich Friedrich hier als schwach, zumal er nicht auf Reichsaufgebote zählen konnte. Ähnlich erfolglos wirkte sich das Bündnis Friedrichs mit der Stadt Zürich aus, das er 1442 abschloss und ihn so in den bis 1450 tobenden alten Zürichkrieg gegen die in habsburgisches Gebiet expandierende Alte Eidgenossenschaft verwickelte.[137] Die Eidgenossenschaft ging insgesamt gestärkt aus dem Konflikt hervor und sollte über die nächsten Jahre die Reichspolitik insofern beeinflussen, als dass sie Reichsinteressen im Westen tangierte.

Davon war besonders das Verhältnis zwischen Friedrich und Burgund betroffen. Dort regierte seit dem 14. Jahrhundert eine Nebenlinie des französischen Königshauses, doch betrieb dieses Haus Burgund eine sehr eigenständige Politik und stand zeitweise sogar im Bündnis mit England. Eine herausragende Herrschergestalt war in diesem Zusammenhang Karl der Kühne, von 1467 bis 1477 Herzog von Burgund.[138] Er förderte die höfische Kultur und war gleichzeitig militärisch und politisch sehr aktiv. So erweiterte er den burgundischen Herrschaftskomplex ganz erheblich, der nun mit die reichsten Gebiete Europas umfasste, vor allem die wirtschaftlich leistungsstarken und bevölkerungsreichen burgundischen Niederlande.[139] Problematisch war für Karl allerdings, dass sein Herrschaftskomplex territorial recht zersplittert war und er lehnsrechtlich teils dem König von Frankreich, teils dem römisch-deutschen König verpflichtet war. Der Burgunderherzog strebte daher im Zusammenspiel mit Friedrich die Schaffung eines neuen Königreich Burgunds an, dessen Krone er tragen und so seinen Spielraum zwischen Frankreich und dem Imperium nutzen wollte, zumal sich das Verhältnis Karl zum französischen König Ludwig XI. als sehr angespannt erwies und bisweilen in militärische Auseinandersetzungen gipfelte.[140] Ende 1473 kam es in Trier zum Treffen Karls mit Friedrich, bei dem die Schaffung einer burgundischen Königswürde durch den Kaiser erörtert wurde, was Karl zusätzliche Legitimation verschafft hätte. Doch die kurfürstliche Zustimmung für die Standeserhöhung des Burgunderherzogs war unerreichbar. Friedrich war offenbar ebenso nicht davon überzeugt, dass ihm dies ausreichend nützen würde, wenngleich beide die Eidgenossen als gemeinsamer Feind verband. Dennoch brach der Kaiser die Verhandlungen schließlich formlos ab, was wohl auch an erweiterten Forderungen Karls lag, die Friedrich nicht bereit war zu erfüllen.[141]

Im Januar 1477 fiel Karl im Kampf gegen die Eidgenossen, so dass sich Friedrich nun unverhofft eine einmalige Gelegenheit bot: Das burgundische Erbe für das Haus Habsburg zu sichern. Karls Tochter Maria von Burgund, seit 1475 mit Maximilian verlobt, erbte die burgundischen Besitzungen, doch stand sie im Inneren durch oppositionelle Gruppen (die Generalstände, die ihr das große Privileg abrangen) und von außen durch Ludwig XI. von Frankreich unter Druck, zumal es fraglich war, ob Maria als Frau die Nachfolge in allen Lehnsgebieten antreten konnte.[142] Maximilian reiste im Sommer 1477 in die burgundischen Niederlande, wo er am 19. August 1477 Maria heiratete. Um das reiche burgundische Erbe entbrannte nun ein militärischer Konflikt mit Frankreich, der sich noch über Jahre hinzog (Burgundischer Erbfolgekrieg (1477–1493)) und den habsburgisch-französischen Gegensatz begründete, der bis in die Frühe Neuzeit andauern sollte. Wenngleich Maximilian nach dem Tod Marias 1482 nicht den gesamten burgundischen Herrschaftskomplex für seinen Sohn Philipp den Schönen halten konnte und seine Burgundpolitik auch mit Rückschlägen verbunden war (wobei Friedrich III. ihm 1488 mit einem Heer zur Hilfe eilte), so umfasste der verbliebene Teil doch die reichsten Gebiete.[143] Philipps Heirat mit Johanna von Kastilien 1504 verband den habsburgischen Hausmachtkomplex mit den spanischen Besitzungen in Übersee zu einer neuen europäischen Großmacht. Damit begann eine neue Phase europäischer Politik, die in den Kriegen um die Hegemonie in Europa zwischen Habsburg und Frankreich mündete.[144]

Ein zentrales Ziel Friedrichs war die Kaiserkrönung, weshalb er sich in kirchlichen Fragen 1447/48 mit Papst Nikolaus V. verständigte (Wiener Konkordat). Anfang 1452 brach der König dann nach Italien auf, wo er im März 1452 als letzter römisch-deutscher Herrscher vom Papst selbst in Rom gekrönt werden sollte.[145] Damit hatte Friedrich die Grundlage dafür geschaffen, seinem einzigen Sohn Maximilian 1486 die römisch-deutsche Königswürde zu verschaffen, was einen beachtlichen Erfolg darstellte. Ein zweiter Romzug sollte 1468/69 folgen und hatte eher den Charakter einer Pilgerreise. In Reichsitalien selbst griff der Kaiser kaum ein, wobei er die usurpierte Herrschaft Francesco I. Sforzas in Mailand (immerhin ein wichtiges Reichslehen) faktisch hinnehmen musste, da dessen Stellung sich als zu stark erwies; dies zeigte der Friede von Lodi 1454, womit sich in Italien ein Machtgleichgewicht etablierte, das bis 1494 andauern sollte.[146] Auch im Hinblick auf die Abwehr der Türken blieb Friedrichs Politik weitgehend ambitionslos, obwohl im Mai 1453 Konstantinopel gefallen war und die Ungarn 1456 nur mit Mühe Belgrad halten konnten.[147] Bemerkenswert ist aber etwa der Aufruf Friedrichs III. an die Eidgenossenschaft im Jahr 1455, Hilfe gegen die Türken zu leisten, wobei er sich auf den Schutz der „teutschen Nation“ beruft. Dies stellt jedoch keineswegs etwa einen Beleg für einen aufkommenden „Nationalismus“ im Reich dar, sondern steht im Zusammenhang mit einer antitürkischen Kreuzzugspropaganda.[148]

Von 1444 bis 1471 hielt sich Friedrich nicht mehr im eigentlichen Binnenreich, also dem engeren Reichsgebiet, auf und zog sich weitgehend in die verbliebenen habsburgischen Erblande zurück, wobei er die Reichspolitik aus der Ferne versuchte zu lenken. Dies resultierte vor allem aus der Vielzahl an Konflikten, mit denen sich Friedrich konfrontiert sah.[149] Neben den Problemen innerhalb der Habsburger und mit Ungarn kamen Konflikte um Böhmen hinzu, wo ab 1458 zunächst Georg von Podiebrad, später dann Matthias Corvinus herrschten und jede Umsetzung habsburgischer Ansprüche zunächst unmöglich machte. Hinzu kamen schließlich die Probleme im Westen, zunächst mit der Eidgenossenschaft und anschließend die „Burgundfrage“. Friedrich III. fehlten oft schlicht die Mittel bzw. die notwendigen Herrschaftsinstrumente, um kraftvoller agieren zu können, so dass er meistens nur reagieren konnte. Andererseits war er keineswegs nur passiv tätig: „Das Verdikt der älteren Forschung wurde grundlegend revidiert. Auf der Basis des zunehmend erschlossenen Quellenmaterials kam man zu dem Schluss, dass Friedrich III. wie kein anderer seiner Vorgänger durch Mandate und Diplome in die Politik des Reiches eingegriffen habe.“[150] Die Schaffung von politischen Netzwerken sollte sich später noch als nützlich erweisen, auch im Hinblick auf spätere Reformansätze im Reich wird Friedrich inzwischen positiver bewertet.[151]

Nach dem Tod Albrechts VI. 1463 übte Friedrich die Herrschaft über einen Großteil der habsburgischen Erblande alleine aus, bevor sie sich 1490 vollständig unter seiner Kontrolle befanden. Ab 1470 engagierte sich der Kaiser auch wieder stärker auf der Reichsebene, im Inneren wurden die Hofverwaltung erheblich ausgebaut und die Kanzlei in eine römische und eine erbländische Kammer aufgeteilt.[152] Nachdem Matthias Corvinus gestorben war, hatte Friedrich den Krieg gegen Ungarn wiederaufgenommen und war militärisch nicht ohne Erfolge geblieben.[153] Die Reichsstände verlangten aber für ihre weitere Unterstützung eine Reichsreform und damit einhergehend königliche Zugeständnisse, wozu Maximilian, nicht aber Friedrich bereit war. Im Jahr 1491 wurde aber Frieden mit Ungarn geschlossen, wobei die Habsburger ihre Ansprüche auf Ungarn nicht aufgaben und sich zukünftig noch Hoffnung auf die Stephanskrone machen konnten.[154] Der Gesundheitszustand Friedrichs verschlechterte sich 1492 dramatisch, er starb schließlich am 19. August 1493. Maximilian trat somit die Nachfolge an, sah sich aber mit zahlreichen innen- und außenpolitischen Problemen konfrontiert.[155]

Im Hinblick auf eine dringende Reichsreform kam es nur zu kleinen Fortschritten. Sigismund war mit seinen Versuchen einer Reichsreform gescheitert, doch stand das Vorhaben weiterhin im Raum und wurde in gelehrten Kreisen eingehend diskutiert.[156] Ein entscheidender Punkt war die Teilhabe der Großen und speziell der Kurfürsten an der Reichsgewalt; es wurde erwartet, dass der König wichtige Entscheidungen der Reichspolitik im konsensualen Rahmen mit Rat und Zustimmung Fürsten traf, wobei das kooperative Kurkollegium eine wichtige Rolle spielte. Gleichzeitig waren die königlichen Herrschaftsinstrumente, vor allem aufgrund der geringen finanziellen Mittel (gerade) im 15. Jahrhundert, sehr eingeschränkt. Auf der Reichsebene gewannen nun statt der vom König dominierten Hoftage die Reichstage zunehmend an Bedeutung, wo die Reichsstände (mit einer erhöhten Teilnehmerzahl) ihre Interessen vertreten konnten und der König seinen politischen Spielraum nutzen musste.[157] Im Zentrum der Reichsreform stand die Landfriedenspolitik, die Reform des Gerichtswesens sowie der Finanz- und Kriegsverfassung. Friedrich III. lehnte in seiner Regierungszeit aber alle Vorschläge ab, die Zugeständnisse in der königlichen Herrschaftspolitik mit finanziellen und militärischen Gegenleistungen des Reichstags vorsahen, so dass erst nach seinem Tod Maximilian auf dem Reichstag zu Worms (1495) einlenkte (Reichskammergericht und Ewiger Landfrieden), wenngleich auch damit nicht alle Probleme behoben wurden. Die Reichsreform an sich wurde daher nur ansatzweise verwirklicht, zumal es nicht gelang, eine allgemeine Reichssteuer (gemeiner Pfennig) durchzusetzen, da die Steuereintreibung scheiterte.[158] Das grundlegende Strukturdefizit des Reiches, mit einer fehlenden administrativen Durchdringung auf der Reichsebene und keiner ausreichenden finanziellen Grundlage, konnte nicht behoben werden. Das Zeitfenster für eine Reichsreform schloss sich wieder, wenngleich der Kerngedanke der königlich-ständischen Kooperation in der Reichsregierung bestehen blieb und Modellcharakter für das frühneuzeitliche Reich haben sollte.[159]

König und Reich

Konsensuale Königsherrschaft und Rechtsprechung

- Konsens als Herrschaftsinstrument