トップQs

タイムライン

チャット

視点

イノシシ

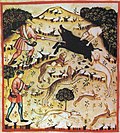

ウシ目イノシシ科の動物 ウィキペディアから

Remove ads

イノシシ(日本語:猪・豬、英名:Wild boar、学名:Sus scrofa)は、鯨偶蹄目イノシシ科の動物の一種であり、ブタやイノブタの原種である。ニホンイノシシ(英語版)(S. s. leucomystax)およびリュウキュウイノシシ(S. s. riukiuanus)は、現代の日本列島に生息している数少ないメガファウナの一角である。

Remove ads

呼称

別名はユーラシアイノシシ[4]。

学名は「Sus scrofa」であり、「Sus(イノシシ属)」+「scrofa(雌豚)」という意味でリンネによる命名である。ウシやウマなど他の家畜の学名では野生種より前に家畜種に命名されている例が多々あり、先取権の点から問題となった(審議会の強権により解決された。Opinion 2027を参照)が、イノシシとブタの間ではそのような問題は起きなかった。なお、ブタの学名は「Sus domesticus」または「Sus scrofa domesticus」であり、「domesticus(家畜の)」と家畜化されていることが強調されている。

英語では boar であるが、「去勢していない雄豚」という意味で使われることもあるため[5]、区別するために wild boar や wild pig とも呼ばれる。

日本語の古い大和言葉では「ヰ(イ)」と呼んだ。イノシシは「ヰ(猪)のシシ(肉)」が語源であり、シシは大和言葉で「肉」を意味する(「ニク」は音読みの呉音)。現代中国語では、「猪(豬 / 猪)」の漢字は主にブタの意味で用いられており、イノシシは「野猪(野豬 / 野猪)」と呼んで区別する。同様に、朝鮮語の固有語においても「豚」は「テジ(돼지、dwaeji / twaeji)」、イノシシは「メッテジ(멧돼지、metdwaeji / mettwaeji)」と接頭辞で区別される。

沖縄方言では「ヤマシシ[6]」または「ヤマンシー[7]」と呼ばれる。奄美方言では「シシ」と呼ばれ[8]、西表島では「カマイ」と呼ばれる。

Remove ads

分類

要約

視点

Mammal Species of the World(3rd edition)が出版された2005年の時点では、大別して西側(Western)、インド亜大陸(Indian)、東側(Eastern)、インドネシア(Indonesian)の4つの地域性のグループが存在しており、合計で16の亜種が確認されている[2]。ただしこの資料はブタをイノシシと同種としているものの、亜種として扱っていない[2]。西洋種(ヨーロッパイノシシS. scrofa)と東洋種(アジアイノシシS. vittatus)などを別種扱いする説もあるが[9]、本項では亜種説で記述する[2]。

- S. s. algira Loche, 1867 North African boar

- アルジェリア周辺でみられる北アフリカ亜種。ヨーロッパ産基亜種に含める説もある。基亜種より小型。

- S. s. attila または S. s. attilus Thomas, 1912 ルーマニアイノシシ(カルパティアイノシシ) Carpathian boar

- ウクライナ及び周辺国でみられる東欧亜種。基亜種より体が大きく、毛色は明るい色合いである。

- S. s. cristatus Wagner, 1839 インドイノシシ Indian boar

- インド亜種。長いたてがみを持つ。

- S. s. davidi Groves, 1981 Central Asian boar

- パキスタン亜種。

- S. s. leucomystax Temminck, 1842 ニホンイノシシ Japanese Boar

- 日本亜種。やや小型で毛色は黄色味が混じる褐色。本州産つまりホンシュウイノシシ(Honshu boar)の学名はS. s. leucomystaxまたはS. l. leucomystax。英名でwhite-moustached pigとも呼ばれ、学名も古代ギリシア語で「leuko-(λευκός)」つまり「白い口ひげ[注釈 1]」を意味しており、イノシシの外見的特徴に合致したものになっている。

- S. s. libycus Gray, 1868 リビアイノシシ(アナトリアイノシシ)Anatolian boar

- リビア亜種。トルコ南部にも分布[9]。

- S. s. majori De Beaux & Festa, 1927 イタリアイノシシ(マレンマイノシシ) Maremman boar

- イタリア亜種[9]。

- S. s. meridionalis Forsyth Major, 1882 サルジニアイノシシ Mediterranean Boar および Tyrrhenian boar

- スペイン亜種。シチリア島やコルシカ島にも分布。たてがみを欠く。

- S. s. moupinensis Milne-Edwards, 1871 キタシナイノシシ Northern Chinese boar

- ベトナム亜種。中国南西部にも分布。

- S. s. nigripes Blanford, 1875 テンシャンイノシシ Black-Footed Boar および Middle Asian boar

- 中央アジア亜種。天山山脈からアフガニスタンにかけて分布[9]。

- S. s. riukiuanus Kuroda, 1924 リュウキュウイノシシ Ryukyu boar

- 南西諸島亜種[10][11]。

- S. s. scrofa Linnaeus, 1758 ドイツイノシシ Central European boar(Northern Boar)

- 基本亜種。中欧から西欧にかけて分布する。

- Sus scrofa sibiricus Staffe, 1922 Trans-Baikal boar

- ロシアのバイカル湖周辺亜種。亜種の中では最も小型。

- S. s. taivanus Swinhoe, 1863 タイワンイノシシ Formosan boar

- 台湾亜種。

- S. s. ussuricus Heude, 1888 マンシュウイノシシ Ussuri boar

- ウスリー満州亜種。中国北東部に分布する。

- S. s. vittatus Boie, 1828 スマトライノシシ Banded pig

- マレー半島、インドネシア亜種。

- イタリアイノシシ

(マレンマイノシシ)

S. s. majori (major) - サルジニアイノシシ

S. s.(m.) meridionalis - ルーマニアイノシシ

(カルパティアイノシシ)

S. s. attilus - リビアイノシシ

(アナトリアイノシシ)

S. s. libycus - キタシナイノシシ

S. s. moupinensis - タイワンイノシシ

S. (s.) taivanus - スマトライノシシ

S. s. vittatus - インドイノシシ

S. (s.) cristatus

Remove ads

形態

成獣の大きさは、体長がオスで110 - 170センチメートル、メスで100 - 150センチメートル、肩高は60 - 90センチメートル、尾長は30 - 40センチメートル、体重は80 - 190キログラム程度になるが、岐阜市で約220キログラムものオスが捕獲された事例が存在する。性的二型が見られ、メスはオスよりも小さい。全身が茶褐色から黒褐色の剛毛で覆われる。指の数は前後ともに4本で、2個の蹄を持つ。なお、日本産種(ニホンイノシシ・リュウキュウイノシシ)は大陸産に比べて短足であるとされている。

雌雄共に下顎の犬歯が発達して牙状になっており、雄は特に長い。雄の牙は生後1年半ほどで確認できるようになり、半月型に曲がった形で終生成長を続け、最大で15センチメートルほどまでになる。上顎の犬歯も大きく、それが擦り合わさるよう下顎の犬歯が生えているため、常に研磨された状態の牙は非常に鋭い。ただ、この牙は後方に湾曲しているため、攻撃用というよりもむしろ護身用である。湾曲の度合いもブタと比べると緩い。

犬歯を除く歯は一度生え変わる。犬歯だけは歯根が無く一生伸び続ける。歯の大きさ、特に臼歯の大きさには地域性があり、現生個体や遺跡の歯の分析から過去に人為的な移動があったのではないかと推測されている[12]。

幼獣は「ウリ坊」と呼ばれる。毛並みの模様が、ある種のウリの実の模様に似ているためである。熱帯雨林に住む大型の地上性鳥類であるヒクイドリの幼鳥にも類似した模様が見られ、この類似性は森林の中でカモフラージュ性を発揮するために発現した収斂進化の一種だと考えられている。

- オスの成獣の牙

- 脚。蹄は4本。

- 足跡

- ウリ坊

生態

要約

視点

本来は昼行性の動物であるが、季節と人間の影響により生活リズムを変えていることが報告されている。人間の活動地域では夜行性への移行が見られ[13][14]、積雪地では普段は薄暗い時間帯の活動が多いが、冬は昼行性になるという[15]。季節によって生活リズムを変える例は他の動物でもしばしば報告されている[16][17]。

嗅覚は鋭く、多くの匂いに誘引性を示す。脳の反応を観察したところ、イノシシが家畜化されブタになった際に嗅覚の一部を失ったといい、野生化(英語版)したブタは一部の機能がイノシシ並みに回復するが、完全には回復しないという[18]。多くの野生動物と同じく山火事と関連がある焦げた匂いを嫌う[19][20]。鼻は匂いを嗅ぐだけでなく、鼻で触ることで物の感覚も確かめられる。また、上半身の力は強く数十キログラム程度のものなら鼻で押しのけてしまう。聴覚も良く超音波も聞き取ることが出来るが忌避反応は示さない。麻布大学獣医学部講師の実験により200 - 500Hzの音に逃避反応を示すことが報告されている[21]。

反対に視力は0.1以下で100メートル程度が視認範囲とされる[22]。また眼球が顔の側面にあるため立体視は不得意とされる[22]。奥行の把握が苦手であることから、身体能力的には飛び越えられる1メートル程度の障害物でも設置次第では飛び越えられないという[22][23]。障害物が飛び越えられる高さであっても、飛び越えるより潜ることを好む行動が観察される[24]。青色から紫色の一部にかけての色覚はあるが、赤色から黄緑色にかけての色覚は乏しいと考えられている[25]。

泳ぎは得意であり、波の穏やかな内海や湖などでは泳ぐ姿がしばしば目撃される。1990年代以降でも瀬戸内海や長崎県五島の島では海を渡ってきたと見られる個体群の新規定着事例が報告されている[26][27]。

同属の Sus cebifronsでは動物園で飼育中の個体が棒を使って穴を掘る例が知られている[28]が、イノシシ S. scrofaでは特に知られていない。

泥浴び

イノシシは頻繁に泥浴びを行うことで知られる。泥浴や水浴の後には体を木に擦りつける行動も度々観察される。特にイノシシが泥浴を行う場所は「沼田場(ヌタバ、英:wallow)」と呼ばれ、イノシシが横になり転がりながら全身に泥を塗る様子から、苦しみあがくという意味の「ぬたうちまわる(のたうちまわる)」という言葉が生まれた。

一般的に寄生虫の除去(クリーニング)や体温調節などの効果があると考えられている。沼田場に来る動物の目的は様々であり、タヌキやアナグマのように餌を求める場合もあれば、ニホンジカのメスなどは水分と塩分の補給に来ているとされる[29]。イノシシのオスは繁殖期の到来前である秋頃による泥浴の頻度を増やすとされており、また、泥浴するのは比較的に大型の個体が多いことからもクリーニングや体温調節だけでなく繁殖的な意味がある可能性も示唆されている[30]。

繁殖と社会性

野生下での寿命は最長で約10年であり、性成熟するのは生後一年半前後である。繁殖期は12月頃から約2か月間ほど続く。繁殖期の雄は食欲を減退させ、発情した雌を捜して活発に徘徊する。飼育下の個体の観察ではイノシシの雄はマスターベーションによる性交を伴わない射精をしばしば行い、また、ブタと比べると雌が発情していることを確認するような嗅ぐ動作(英:sniffing)が多いとされる[31]。

発情メスと接触した際には、当該メスに寄り添って他の雄を近づけまいとし(エスコート)、最終的にはより大柄で力も強いオスがメスを獲得する。メスの発情は約3日間で終わり、交尾を終えたオスは次の発情メスを捜して再び移動を開始する。より強いオスは複数のメスを獲得できるため、イノシシの婚姻システムには一夫多妻型に近い部分が存在する。また、オスは長期間である繁殖期の最中にはほとんど餌を摂らずに奔走するため、翌年の春の到来時には大幅に痩せ細って体重が減少する。

通常は年1度、4 - 5月頃に平均で4 - 5頭ほどの子を出産する。秋にも出産することがあるが、春の繁殖に失敗した個体によるものが多い。妊娠期間は約4か月。雄は単独で行動するが雌はひと腹の子と共に暮らし、定住性が高い。子を持たない数頭の雌がグループを形成することもある。

巣は窪地に落ち葉などを敷いて作り、出産前や冬期には枯枝などで屋根のある巣を作る。西表島での観察事例では巣はリュウキュウマツが疎らに生える、ススキの草原に作られていた[32]。

- ドイツに生息する群れ。

- ウリ模様が消えかけた幼獣。

食性

雑食性であるが、クマやサルと異なり木登りができないため、地上や地下部のものを食べている。島根県での観察記録では、主食は植物の地下茎であるが、ドングリも秋と冬における主要な餌の一つとされている[33]。ドングリは種によっては渋みを感じさる有害なタンニンを多量に含むが、イノシシの唾液はタンニンの作用を中和する働きを持つ。なお、山口県での観察によればこの中和物質の量には季節的な変化が見られ、タンニンを多く含むコナラを食べる時期だけ増加することが確認されている[34]。

なお、ドングリはタンニンだけでなく豊凶によってもイノシシの生息状況に影響を与えている。ツキノワグマとイノシシはドングリが凶作の年は里に下りてくるが、対照的にニホンジカの行動には相関関係が認められていない[35]。岩手県での観察記録では、積雪期の餌としてもドングリが重要であり、餌場は広葉樹林を好むとされる。しかし、雪の深さによっては掘り起こすことができず、常緑樹で積雪量の少ないスギ林などに移動する場合がある[36]。これらの他にも、ニホンジカと同様に牧草も冬季の栄養源に含まれている[37]。

動物質の餌は全体的には少ないが、ミミズや土壌中に棲む各種の昆虫の幼虫などが多い。また、地上性や地下性の小動物(カエル、ヘビ、ネズミ、モグラなど)をしばしば捕食していることが報告されている他にも[38][39]、主にシカ類の死骸などを対象とした腐肉食も世界各地で報告されている[40][41]。

砂浜の地中に産み付けられたウミガメの卵を掘り返して食べることが、熱帯亜熱帯の個体群で報告されており[42]、日本でも南西諸島で知られる[43]。オーストラリアではウミガメだけでなく、淡水生のカメの卵も狙うことが報告されている[44]。また、地上に巣を作る鳥にとってもイノシシは主要な天敵の一つである。イタリアで人工的な巣と鶏卵を用いて行われた実験ではキツネ以上にイノシシが最も頻繁に捕食したという[45]。

また、後述の通りにイノシシは子殺し(英:infanticide)が観察されている動物の一つであり、この際に幼獣は成獣によってしばしば捕食される。

- 地上や地中の餌を探す親子の群れ(ポーランド)。

- 糞

天敵

→「ニホンオオカミ § 絶滅の弊害と導入計画」も参照

主な天敵として人間や頂点捕食者が顕著であり、肉食性の哺乳類や猛禽類、コモドドラゴンのような大型の爬虫類などが含まれる。ただし、ニホンオオカミが絶滅している現在の日本列島では、イノシシを捕食対象とし得る肉食性または雑食性のメガファウナはツキノワグマ(外来種として野生化(英語版)が発生してきた北海道ではヒグマ)に限定されており、ニホンオオカミと近いニッチを占めていると思われる野犬のような事例を除けば、幼獣はともかく成獣の天敵はほぼ存在しないと考えられる。

なお、幼獣の主要な死因として、捕食、捕獲、下痢などと並んで挙げられるのが子殺しである。ヨーロッパにおける飼育下の群れを対象とした観察結果では、母親よりも体の大きなオスに殺害される事例が顕著であったとされる[46]。上記の通り、殺害された幼獣が成獣の食料となる場合も存在する。

Remove ads

生息地域

要約

視点

世界の生息地域

ユーラシア大陸およびインド亜大陸に広く分布するが、アラビア半島、ロシアの北部、中国西部のチベット高原、ゴビ砂漠などは分布を欠く。大陸周辺の島にも分布し、スリランカ、スマトラ島や日本もその一つである。アフリカ大陸ではナイル川に沿った地域と、アトラス山脈以北の地中海沿岸周辺に分布域がある。新大陸のアメリカ合衆国、アルゼンチン周辺、オーストラリア東部などの個体群は移入されたものである。

元来は、アジアやヨーロッパなどを中心に生息していた。人間によってイノシシまたはその家畜化されたブタが野生化(英語版)したものが、アメリカ大陸やオーストラリア大陸などにも放され、爆発的に生息域を広げることになった。

分布地域によって個体に大きな差があり、米国アラバマ州では体長約2.8メートル、体重約470キログラムもある巨大なイノシシが過去には仕留められている。中国東北部やロシアのイノシシも体重300キログラム以上に達する個体がある。

日本列島

→「リュウキュウイノシシ」および「w:Japanese boar」も参照

日本列島には本州などに分布するニホンイノシシ(英語版)(S. s. leucomystax)と南西諸島の奄美群島以南に分布するリュウキュウイノシシ(S. s. riukiuanus)の2亜種、ないしは八重山諸島のグループをさらに分けた3亜種が分布するが、いずれもイノシシ(Sus scrofa)の亜種ではなく、別種として分類すべきとの議論もなされている。リュウキュウイノシシは本土のイノシシの亜種として扱うのが通例だが、別種として扱うべきという意見も存在する。

国内の主な自然分布域は本州(主に宮城県、新潟県以南)・四国・九州、五島列島、対馬、南西諸島の奄美群島以南であるが、これらの中には狩猟圧などの人為的な要因によって地域絶滅を迎えた後に再定着が確認されている地域も存在する。

→「第四紀の大量絶滅 § 日本列島」、および「ニホンオオカミ § 絶滅の弊害と導入計画」も参照

なお、佐渡島に分布していた島嶼個体群も、後期更新世または前期完新世以降に人類の到達以降におそらく人為的な要因によって絶滅したと考えられている[47][48]。日本列島では、化石種として大型のライデッカーイノシシ(S. cf. lydekkeri)も確認されており、直良信夫は縄文時代に人類の影響で絶滅したと推測した。なお、松本彦七郎によって命名された「ニッポンイノシシ(Sus nipponicus)」および「ミコトイノシシ(S. n. mikotonis)」を含む4亜種はライデッカーイノシシのシノニムまたは子孫であると考えられている。イノシシとライデッカーイノシシの系譜が縄文時代までの日本列島で共存していた可能性の有無に関しては、直良は支持しているが西本豊弘は交配の可能性から更なる検証が必要だとしている[4]。

生息域の拡大

→「外来種 § 外来種の是非」も参照

欧米やロシアのイノシシと比べると、日本のイノシシはサイズが小さく、手足も短いため雪の上で移動することが難しいこともあり、雪原地帯での生息が難しいと考えられる。しかし、本来の分布は本州の最北部(下北半島の東通村)にまで及んでおり[49]、近年の気候変動に伴って東北地方を中心に国内の生息域が拡大(回復)しつつある。しかし、本来の自然分布域であったが一度は地域絶滅した地域においても、再野生化に近い状況が発生していながらも、植生の保全や農業などとの軋轢が憂慮されたり[50][48]、積極的な駆除が検討・実行される場合も見られる[51][52]。

- 東北地方においては、以前は青森県の東通村付近まで生息していたものの[49]、1900年前後に一度絶滅したものと見られていたが近年は分布を拡大させている。

- 山形県では100年以上にわたってイノシシの生息が確認されていなかったが、2002年に天童市で1頭が捕獲されて以降、各地で出没が相次いでいる。2018年度末の推定個体数は約7,800頭とされ、わずか10年間で20倍近くに膨れ上がっているとみられる。2019年度には約2,000頭を捕獲したものの、イノシシによる農作物被害は約7400万円に上っている。

- 2011年の東日本大震災に伴って発生した福島第一原子力発電所事故によって、避難指示の発令によって急速に人間の社会活動が減少した立入禁止区域(福島県双葉郡双葉町など)ではイノシシなどの野生動物または野生化(英語版)した動物の個体数の増加と分布の拡大が報告されており、当該地域では流入してきた野生のイノシシと野生化した家畜のブタの交配が進行したためにイノブタの生息も確認されている。チェルノブイリ原子力発電所事故およびチェルノブイリ立入禁止区域における状況との類似性が指摘されているものの、関連自治体などは駆除計画の増強を検討している[53][51]。

- 北関東北部に位置する栃木県日光市では、1887年(明治20年)前後に豚コレラによって奥日光で地域絶滅を迎えたと見られるが、2006年(平成18年)に約120年ぶりに生息が確認され、2017年頃から確認が増加傾向にあるとされている[50]。

- 上述の通り、旧石器時代以降に土着の個体群が絶滅したとされる佐渡島では[47]、とくに2016年以降に散発的な死骸の漂着事例が発生し続けている。これらの個体は新潟県南部,富山県、石川県(能登半島)など、2003年以降に急速に拡大(復活)した分布域に由来するとみられ、将来的に生体が佐渡海峡または周辺海域を自力で泳断または対馬海流に流されるなどの原因で佐渡島に到達する可能性も、決して高くはないものの存在している[48]。

- 対馬に生息していた個体群は、対馬藩による駆除活動によって1709年(宝永9年)に消失したものの、286年後の1995年に捕獲事例が発生し、2011年には捕獲頭数が1万頭を超えた[52]。

- 五島列島でも、1980年代初頭の時点では福江島の一部と中通島を除いて地域絶滅したとされているが、とくに1998年(平成10年)以降は周辺の海域を泳断することによって消失した地域や島々での確認が増加しつつある[54]。

- 奄美諸島に属する加計呂麻島では1609年の琉球侵攻によって土着のリュウキュウイノシシの個体群が消失していたが、第二次世界大戦の後から大島海峡を隔てた奄美大島に由来すると思われるイノシシの生息が確認されている[55]。

北海道における生息の可能性の是非

縄文時代以降に北海道の遺跡からもイノシシの化石が産出していることから、1939年に直良信夫が津軽海峡(ブラキストン線)を超えて本州産の個体が自然に到達していたと見なしたものの[注釈 2]、西本豊弘は当時の縄文人が儀礼用に幼獣を運搬して短期間飼育していた可能性を指摘している[4]。なお、イノシシ自体は泳ぎが得意で海峡などを泳断することが知られており、また上記の通り、1900年頃までは下北半島の東通村まで分布範囲が到達していた[49]。

- 縄文時代の人為的な持ち込みは、イノシシが自然分布していなかった伊豆大島[58]や八丈島[59]、三宅島などの伊豆諸島でも確認されており、こちらでは飼育の影響または島嶼矮小化の影響で小型化していた[60]。

長らく「北海道にはイノシシは生息していない」というのが定説となっていたが、2003年に行われた環境省の調査で「道東エリアに生息している」と確認された。これは1980 - 1988年頃にイノブタの養殖のために本州から持ち込まれた数頭の個体が逃げ出して野生化(英語版)したものと考えられている。

北海道では「豚の放牧」が冬場にも行われ、1980年頃から足寄町でイノブタが飼育されるようになった。それらは、ほぼ「放し飼い」の状態で飼育されていたため脱走して野生化し、足寄町ではイノブタが野生化し問題となっている[61]。駆除を試みたが、元の飼い主が権利を主張して駆除が出来なかった。1987年頃に農作物被害が深刻化して、1988年に所有者が所有権を放棄して駆除が開始され、1991年頃に個体数が減少するも完全駆除にはいたっていない[62]。

こうした事例からも分かる通り、地球温暖化に伴って越冬しやすくなったこともあり、冬場でも水や食料が確保でき、雪や雨風を凌げる場所さえあれば、条件付きではあるが「北海道でも生息することは可能」と言える。それは、イノシシの種類は異なるものの、北海道より北に位置するロシアでも生息していることからもそれは証明されている。

Remove ads

人間との関係

要約

視点

保護活動

→「外来種 § 外来種の是非」、および「再現育種 § ブタ」も参照

地域的な個体群等で保護が行われている場合が存在する。絶滅のおそれのある地域個体群(環境省レッドリスト):徳之島のリュウキュウイノシシの個体群は鹿児島県版レッドデータブックで絶滅危惧II類、徳之島の個体群:絶滅危惧I類、沖縄県版レッドデータブックでは情報不足。

イノシシに関する研究の多くはイノシシが外来種として存在する地域でなされてきたこともあり、在来種のイノシシの生態系エンジニアとしての役割の重要性については明らかになっていない部分も多い。イギリスでは13世紀に絶滅したが、その後に野生化(英語版)した個体の保護の是非が議論されており、再野生化プロジェクトでイノシシを使うのが難しい場合は、「アイアンエイジピッグ」も含めてブタやイノブタを代用として利用するケースも見られる[63][64][65]。

また、北米大陸や南米大陸にはペッカリーと異なり土着のイノシシは存在してこなかったが、ホグジラなどの野良化したイノシシやブタやイノブタにも、外来種ではあるが有害な一面だけでなく、在来の生態系に貢献する側面がある可能性も指摘されている[66][67]。

飼育

知能は高く幼獣から飼育するとよく懐き、芸を仕込むこともできる。ブタはイノシシが家畜化されたものである。

日本列島では縄文時代にイノシシの飼養が行われていた[68]。縄文時代の北海道、千葉県、伊豆諸島などの遺跡からはイノシシの骨が出土しており、中には飼育の影響または島嶼矮小化による小型化の傾向が見られた。イノシシを模した土製品が多数出土していたり、埋葬された個体が発見されていることからも、(イオマンテと同様に)儀礼用に幼獣を人為的に持ち込み、短期間飼育した後に屠殺していたと思われる[60]。

弥生時代に入るとイノシシの他に骨の形状からブタだと考えられる骨の比率が急増している。また、日本在来のイノシシとブタの中間的な形態の骨は出土していないことから、ブタは弥生時代に、アジア大陸から持ち込まれたと考えられている。また、弥生時代の遺跡から出土するイノシシ類の骨は若い個体が多いため、弥生時代に家畜化されたブタ(弥生ブタ)が飼育されるようになったと考えられている[69][70]。

兵庫県の六甲山では野生のイノシシとの接触機会が多く、1960年代より登山者によって餌付けが行われるようになり、大規模な餌付け場として「芦屋イノシシ村」が作られるなど、六甲山系全体でイノシシに対して餌付けが行われたが、人馴れしたイノシシによるトラブルが増加し、2002年に神戸市は全国で初めてイノシシへの給餌などを禁止したイノシシ条例を制定した[71]。

参考に畜産総合事典(1997)に記載のブタ肥育中個体の飼料および注意点は以下の通りである。肥育の飼料は濃厚飼料を中心に、風乾重量比でトウモロコシ種子を5から6、ソルガム種子を3から2、ダイズの絞り粕を1、その他飼料およびビタミンと微量元素類を1程度とする。トウモロコシや魚粉は与えすぎると黄色脂肪症を発症し肉質が落ちる。また、肉のタンパク質の増加よりも脂肪の増加速度の方が早く、極度に脂肪を厚くさせないために、適当なところで出荷する[72]。ただし、繁殖用の雌などは粗飼料を多めに、これとはかなり違う割合の飼料で飼育する。なお、ブタの出荷時の体重については通例100キログラムから120キログラム程度が多い。

獣害

江戸時代の東北地方では、天候不順による不作とイノシシの食害による飢饉が「猪飢渇(けがち)」と呼ばれた[73]。イノシシの田畑への侵入を防ぐしし垣(シシ垣)を作った地域もあった[74]。

農林水産省がまとめた2022年(令和4年)度の鳥獣による日本の農業被害額は165億円である。動物別ではシカが65億円で首位、次いでイノシシが36億円となっていて2位になっている。シカの被害割合はこの10年余りで増加傾向を示すのに対し、イノシシの被害額は2010年(平成22年)度の68億円(全体230億円)から比べると金額も比率も減少傾向にある。イノシシはシカに比べて被害面積は小さいが、単位面積当たりの被害金額が大きい。都道府県別では西日本に被害が多く、福岡県、熊本県と広島県が金額の多い上位三県で各県2億円台となっている。作物別ではイネが18億5千万円で半分を占め最も多く、次いで果樹8億5千万円、野菜類4億5千万円、芋類2億8千万円と続く[75]。イネが被害額の過半数を占めるのはスズメとイノシシのみであり、他の動物には見られない特徴である。

イノシシによる農作物被害は食害の他に、農作物の踏みつけや体を擦り付けることによる汚損、農地や採草地や農道の掘り起こしなどがある。農地における獣害対策としては、加害個体および成獣の駆除が重点的な目標とされる。幼獣のみを駆除すると雌が再度発情するために効果が薄い。下記の電気柵や忌避剤のように非殺傷的な方法もよく行われる。

電気柵は高い効果を持つことがいくつか報告されている[76]。下草や積雪が電線に触れると漏電が発生し効果が弱まる。ブタでは鼻先が電気柵に当たるの嫌がる行動が観察されており、稀に柵を倒すことがあるが二重に囲むとほぼ効果が期待できるとされている[77]。立体視による奥行の把握が苦手だということもあり、二重柵はイノシシ対策でもしばしば推奨されている。一方で電気柵が効果を上げられない事例も報告されている。設置上の不手際のほか、行政が長大な整備した後に柵内の一部農家が離農すると、残った営農者では下草刈や柵の修繕といった管理が出来ずに通電していないこともあるという[78][79]。農家が自家消費を主に考えている場合、獣害に対する行政との温度差も指摘されている[80]

爆竹音を鳴らしたり、石油臭を利用したりするなどの方法があるものの、高度な学習能力を持つため設置箇所や時間帯が回避され継続的な効果は期待できない。本能的に嫌う焦げた匂いがする忌避剤も開発されている[19][20]。

愛媛県の大三島では2000年代から海を渡ってきたイノシシが繁殖し特産のミカン畑に被害が出ているが、11月から2月の狩猟期間では間に合わず特別な許可を得て通年で駆除を行い、特産品として販売するなど産業化する動きもある[81]。有効利用できない場合、死骸は地面に穴を掘って埋めたり、発酵槽に水・おがくずとともに入れて微生物による分解で減容したりして処理する必要があり、コストがかかる[82]。産業廃棄物として処理されることが多い未利用部位を炭化させた肥料も、石川県羽咋市の合同会社により生産されている[83]。

かつては農林水産省の補助事業も行われたが、2009年の事業仕分け (行政刷新会議)(WG3)に諮られた際に、「重要な課題であるということは認識しつつも、国(が実施すべき事業)ではない。」[84]との意見が示され、2010年度からは都道府県に対する交付金となった。

耕作放棄地の増加、安易な除草剤の使用、人工林や竹林の放置による手入れ不足など、人が中山間地域に入らなくなったことがイノシシ被害を増加させるような報告が多数ある[85][86][87][88]。

人身被害については雄の鋭い犬歯、いわゆる牙によるものが特に危険である。鼻先をしゃくり上げるようにして牙を用いた攻撃を行い、この時に重要な臓器や血管を傷つけられると、時に致命傷となることもある[89][90]。噛む力も強く、人の指程度なら噛みちぎった例が報告されている[91]。突進も脅威である。

北海道では「豚の放牧」が冬場にも行われ、足寄町ではイノブタが野生化(英語版)して問題となっている[92]。1980年頃から足寄町でイノブタが飼育されるようになった。それらはほぼ放し飼い状態で飼育されていたため脱走し野生化した。駆除を試みたが元の飼い主が権利を主張して駆除が出来なかった。1987年頃に農作物被害が深刻化して1988年に所有者が所有権を放棄し、駆除が開始され1991年頃に個体数が減少するも完全駆除にはいたっていない[62]。

- 芝生の掘り起こし(イギリス)

- イノシシ除けの柵と入口(ドイツ)

狩猟・駆除

→「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」も参照

昔から世界各地で狩猟対象となってきた。農作物を荒らす個体群や人間を加害した個体に対しては、いわゆる「有害鳥獣」としての駆除も行われている。

日本における近代の伝統的狩猟は晩秋から早春にかけての狩猟期間に猟銃と犬を使って複数人で行う(いわゆる巻狩)。この時期のイノシシの寝床は山の南側斜面で微地形が小尾根となるような場所にあることが多いといい、斜面の上に重点的に人を配置し横方向からの勢子や犬による追い出しで誘導し銃で仕留める[93]。ただし、近年は猟師の高齢化や減少により人数を確保できないことから、巻狩ではなく罠猟が増えてきた。イノシシは警戒心が強く、狩猟圧が高まるにつれて生活リズムを昼行性から夜行性に変えることが報告されており、夜間発砲できない猟銃よりもその点でも有利である。罠は通例、くくり罠か箱罠を用いる。箱罠は大型で設置が大変であり、また特に成獣は警戒心が強く箱罠では捕獲率が下がるといわれる[94] 。同一地域における箱罠とくくり罠ではくくり罠で取れた個体の方が有意に大きい[39]。止めを刺す場合は箱罠の方がくくり罠よりは安全であり、くくり罠は止めを刺すときに獲物が暴れて事故が多い。

罠猟の場合、目的外の動物が罠にかかる錯誤捕獲の発生が避けられない。日本ではこの分野での議論や法整備はクマがかかった場合に幾つかの規定がある程度で、他の動物では進んでいないことが指摘されている[95][96]。縄文時代でも落とし穴などの罠猟、もしくは追い込み猟をしていた痕跡が各地で見つかっている。

止めを刺すのは銃が普及する前には刃物で行っていた。縄文時代の発掘物から推定されるのは恐らく槍だと見られる。ヨーロッパなどでは短剣も使われ、また槍は馬に乗った状態でも用いていた。

- 犬を使うことは各地でよくみられる

- 鉄製の箱罠(岐阜県)

- 木製の箱罠(ポーランド)

- くくり罠(ドイツ)

感染症媒介

ダニが付いていることが多く、ダニを介したいくつかの人獣共通感染症が知られる。南西諸島ではダニ個体群の維持にはイノシシの存在が大きいと見られている[97]。近縁のブタは日本脳炎を媒介することで知られるが、イノシシについてはよくわかっていない。

肉や内臓の生食はトキソプラズマ[98][99] や肝炎[100]、肺吸虫[101] 、マンソン裂頭条虫などの感染リスクがあるとして世界各地の保健当局が注意を呼び掛けている。

沖縄県は病原性スピロヘータによる人間のレプトスピラ症の発症が多い地域として知られているが、保菌動物としてはよく知られているネズミの他にイノシシ、ジャワマングースなどが重要な役割を果たしていると見られている[102][103]。なお、一部のレプトスピラはブタの流産を引き起こすことが報告されている[104]。その他にも人獣共通感染症がいくつかあり、上村ら(2020)の総説に詳しい[105]。

重要な産業動物であるブタと極めて近縁であることから、ブタに病気を媒介することがありこちらの方面もよく研究されている。日本の家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)には家畜伝染病と届出伝染病合わせてブタが関係するものが約15種類あるが、すべてブタとイノシシがまとまって指定されている。特にブタに致死性の豚熱(classical swine fever, CSF, 旧称:豚コレラ)、さらに危険なアフリカ豚熱(African swine fever, ASF, 旧称アフリカ豚コレラ)は感染が発覚すると全頭殺処分が基本であり、養豚業者には大きな脅威になっている。このうち豚熱は日本では明治時代から100年ほど流行したものの1990年代にいったん根絶した。しかし2018年に岐阜県から始まった流行では初期の封じ込めに失敗し野生のイノシシにも感染が拡大した結果、2024年現在も終息の見通しが立っていない。

食用・薬用

→詳細は「猪肉」を参照

→「日本の獣肉食の歴史」も参照

ブタとは亜種の関係にあり本種の肉も美味である。野生動物であるため品質は一定せず、個体の状態の他にとどめを刺すところから血抜き、内蔵の処分と解体、保存までの速さと正確さが味を左右する[107]。豚では「豚の雄臭」といって去勢していない雄は独特の臭さが肉に出るといわれており、イノシシも一般に雄より雌の肉の方が評価が高い。ただし、出産を繰り返したものや授乳期の雌は不味いという話もある。豚同様に生食は寄生虫感染のリスクが高いほか[108]E型肝炎や腸管出血性大腸菌症の食中毒のリスクがあることから[109]、食用の際には内部まで十分に加熱する必要がある。さらに他の動物に比べて放射性物質が比較的残りやすいといわれる点にも留意すべきである。ヨーロッパでは2010年代でも放射能の値が1キログラムあたり数千ベクレルという高い個体がしばしば見つかっており、1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故だけでなく、数十年前の核実験の影響も指摘されている[110]。

日本では縄文時代の遺跡からもしばしば骨が見つかっている[111] 。仏教が伝わり獣肉食が表向き禁忌とされた時代も、山間部などでは「山鯨(やまくじら)」(肉の食感が鯨肉に似ているため)と称して食されていた。「薬喰い」の別名からもわかるように、滋養強壮の食材とされていた。「獅子に牡丹」という成句から、獅子をイノシシに置き換えて牡丹肉(ぼたんにく)とも呼ばれる[112]。文芸では上方落語『池田の猪買い』などに登場する。イノシシ肉の鍋料理を「ぼたん鍋」と称する。

南西諸島の奄美大島、沖縄本島、西表島などにおいては、歴史的にも肉食のタブーがなく中国の肉食文化の影響もあり、リュウキュウイノシシが貴重なタンパク源として今でもよく食べられている。西表島での観察事例ではイノシシ猟は主に単純なくくり罠によって行われ、弓矢や猟銃のような熟練の技術を要するものではなく、これは温暖な地域の森林の狩猟民族に共通するものだという[113]。西郷隆盛も奄美大島で好んで食べたとされる。奄美大島では保存性を目的にリュウキュウイノシシ肉の塩漬けも作られ、「ましゅちけぃしし」と呼ばれた。また、味噌漬けやソーセージにする例もある。

駆除経費の確保と地域振興を兼ねて、他のシカやクマやカモなどとも合わせてジビエ(仏:gibier)として加工・出荷する取り組みも行われている[114]。

- イノシシ鍋

工芸品

牙や毛皮は利用できる。イノシシの牙は象牙に比べるとかなり小さいために用途は限られるが、島根県西部で作られた根付には、イノシシの牙で作られたものがある[115]。

古代ギリシアには多数のイノシシの牙を集めて作った兜が存在した。また、兜以外にも、これらを装着した人物を象った石像なども発見されている。

- イノシシの牙製の根付

- ギリシャの兜

- 組み合わせ方が違うタイプ

象徴

亥の子は、日本の俳句文化において冬の季語である。花札では七月の表現に「萩と猪」として描かれている[116]。

ウリ坊をたくさん引き連れて群れで行動する様から、多産と子孫繁栄の象徴にイノシシやブタを当てることは各地で見られる。

『西遊記』に登場する著名な半獣半人のキャラクターである「猪八戒」は、字は「猪」ではあるが中国では「猪」はブタを指し、イノシシには「野猪」という表記が用いられる。このため、猪八戒はブタの姿で描かれることが多い。

信仰

インドを中心にアジア圏ではイノシシを神格化する事例がしばしば見られ、ヒンドゥー教のヴァラーハ、仏教の摩利支天、ゾロアスター教のウルスラグナなどではイノシシが神そのもの、もしくは神の使いとして扱われ、武神として描かれることも多い。日本でも狛猪は神使の一種として護王神社を始め多くの神社に祀られており、猪子石の猪子石神社と大石神社のように安産や子孫繁栄など多産と関連する御利益をもたらすとされている。これらの他にも「猪目」という文様があり、火伏せや魔除けの効果があるとされ、古墳時代から武具の装飾に用いられたほか、神社を初めとした建築物にも使われている[117]。十二支の12番目は亥年がイノシシである。ただし、これは日本のみであり、他の中華文化圏においてはブタとなる。

狩猟採集生活においても崇められていたと考えられており、縄文時代の遺跡からはしばしばイノシシを象った紋様や縄文土器が発見されている。これに対して日本ではシカを象ったと思われる土器は極めて少なく、両者の違いは研究者の興味を集めてきた。逆に弥生時代以降の銅鐸はシカの絵が多い。

- 八ヶ岳山麓の金生遺跡からは100体以上ものイノシシの下顎骨が発見され、大半が幼獣の骨であり全てが火で焼かれていた。食用の可能性もあるが、何らかの祭祀に関わる遺物である説もある。また、これだけ多くの幼獣が一か所で見つかるという事は、幼獣を手に入れるために飼養され、馴化していたと推測されている[118][119]。

→「§ 北海道における生息の可能性の是非」も参照

- 北海道には生息しないとされるイノシシの幼獣(瓜坊)の土偶が、道南の恵山町(現:函館市)にある日ノ浜遺跡から出土したり、道内各地からイノシシの骨や骨牙の加工品が見つかったりするなど、本州と北海道の縄文人に交易活動があったと推測される[120]。宮崎県中央部にはイノシシの首を供物として捧げる神楽が伝わっており[121]、狩猟採集時代の風習を残している重要無形民俗文化財「米良の神楽」として指定された。

農耕が始まった弥生時代になると雰囲気が変わり、遺跡からはイノシシの絵柄を用いた土器は多くは出土していない。しかし、佐賀県唐津市の菜畑遺跡からは穴の開けられたイノシシ(ブタ)の下顎の骨に棒を通したものが見つかり、骨の周りからは朱塗りの土器が見つかっている[69]。岡山市の南方遺跡からはイノシシ(ブタ)の下顎が12個が整然と並べられているのがみつかるなど、弥生時代にもイノシシ(ブタ)が祭りや儀式、魔よけに使われていたと考えられている[122]。三重県伊勢市の伊我理神社の祭神「伊我利比女命」(いがりひめのみこと)は、その名の由来が「猪狩」であり、五穀を食い荒らすイノシシを狩る女神だとされている[123]。ヨーロッパにも同じような話があり、神の怒りの象徴やイノシシを狩る田の神のような神話が発生したとされる。ギリシャ神話の狩猟の神であるアルテミスは人間への怒りとしてパイア、カリュドーンの猪やエリュマントスの猪など巨大なイノシシを放った。狩猟採集社会と違い、農耕社会では田畑を荒らす害獣として扱われていたことがうかがえる。

日本では大国主の神話において八上比売に求婚する大国主を殺そうとした八十神が赤い猪を捕らえるように命令する話があり、赤猪岩神社がこの舞台とされる。日本神話最大の英雄ヤマトタケルは古事記には白猪に化身した山神の怒りに触れて命を落としたとある(ただし日本書紀では蛇神)。ヨーロッパではカヴァスによるトゥルッフ・トゥルウィスなどイノシシを仕留める狩猟伝説がある。

イスラム教やユダヤ教ではイノシシは豚と同等の扱いを受け、不浄のものとされている。これらの宗教の厳格な信仰者はこの肉を食べない。

美術

身近な動物として世界各地で絵画、木工、金属工芸などが見られる。

ことわざ

日本には古くから生息しているため様々な諺がある。

- しし食った報い

- 禁を犯して一時的に良い思いをしても、後で必ずそれ相応の悪い報いを受けるという意味。

- イノシシ肉をよく食べる兵庫県丹波篠山市では、本当は「しし食うて温(ぬく)い」で、いのししを食べると精力がつき、体が温まるという意味だが、他人様には食べさせたくないので、「しし食った報い」と言うという説があることを紹介している[124]。

- 鹿肉も「しし」と言うことがあり、いのししにかぎらず、獣肉を食べると障りがあるという意味だとも言われている。

- 猪突猛進

- 「ちょとつもうしん」と読み、一つの物事に対して、猛烈な勢いで一直線に突き進むことを指す。前述のように実際の生態とはやや異なる。

- 猪武者

- 読みは「いのししむしゃ」。進むことだけを考え、退くことを知らない武者すなわち武士(ひいては人物全般)を指す。浅慮ぶりが含意される表現なので、あまり良い意味では用いられない。

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads