トップQs

タイムライン

チャット

視点

元禄地震

1703年に関東地方南部で発生した大地震 ウィキペディアから

Remove ads

元禄地震(げんろくじしん)は、元禄16年11月23日(1703年12月31日)午前2時ごろ、関東地方を襲った巨大地震。

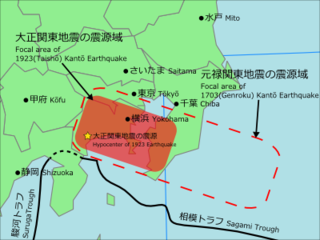

震源は相模トラフ沿いの東経139.8度、北緯34.7度の地点[注 1]と推定され、房総半島南端の千葉県の野島崎付近にあたる。 地震の規模(マグニチュード)はM7.9〜8.2と推定されている[3]。元禄大地震(げんろくおおじしん、げんろくだいじしん)あるいは元禄の大地震(げんろくのおおじしん)とも呼ばれ、大正関東地震に対比して元禄関東地震(げんろくかんとうじしん)の名称もしばしば使用される。

大正12年(1923年)に起きた関東地震(関東大震災)と類似のタイプの海溝型地震である上に、震源分布図も類似することから大正関東地震以前の相模トラフ巨大地震と考えられている。ただし、規模や震源域、地殻変動などは大正関東地震よりも大きいものであった[1][注 2]。大規模な地盤変動を伴い、震源地にあたる南房総では海底平面が隆起して段丘を形成した元禄段丘が分布し、野島岬は沖合の小島から地続きの岬に変貌したという。

江戸時代中期の元禄から宝永年間は巨大地震、噴火が続発した時期であり、本地震の4年後の宝永4年(1707年)にはM 8.4-8.6(Mw 8.7-9.3)と推定される宝永地震、および宝永大噴火も発生している[4][5][6][7]。

Remove ads

地震動

要約

視点

元禄十六年癸未十一月二十三日乙丑の丑刻(二十二日甲子夜丑刻)(1703年12月31日午前2時頃)関東地方諸国は激しい揺れに襲われた。古記録には日付が「二十二日夜丑刻」あるいは「二十二日夜八ツ」と記されているものも多く[8]、当時は一日の境界は厳密でなく、「夜丑刻」と現せば現代の暦法でいう夜半過ぎの翌日、丑刻の事を指す[9][10]。

『楽只堂年録』には「今暁八つ半時希有の大地震によりて吉保・吉里急て登城す、大手乃堀の水溢れて橋の上を越すによりて供乃士背に負て過く、昼の八つ時過に退出す、夜に入て地震止されば四つ時吉保、登城して宿直す」とあり、江戸城の大手門付近の堀の水が溢れるほどであったと記録されている[8]。

尾張藩の御畳奉行、朝日文左衛門重章の日記『鸚鵡籠中記』には「丑二点地震。良久敷震ふ。而震返しあり。」とあり、名古屋において長い地震動があり、余震があったことが記されている。また、公卿近衛基熙の日記である『基煕公記』には「折々ひかり物、白気夜半に相見へ申候」と記され、夜中に発光現象があったことが記されている[11]。更に、甲府徳川家に仕えていた新井白石は『折りたく柴の記』において「我初湯島に住みし比、元禄十六癸未の年十一月廿二日の夜半過る程に地おびたゞしく震ひ、…」と地震の体験談を記している。

本地震の約2時間後、同日午前4時ごろに豊後国由布院付近を震央とするM6.5程度の地震が発生した(元禄豊後地震)。震源は浅く、最大震度6程度。府内領で潰家、落石直撃により死者1名[1][12][13]。

被害

江戸では比較的被害が軽微で、江戸城諸門や番所、各藩の藩邸や長屋、町屋などでは建物倒壊による被害が出た。平塚と品川で液状化現象が起こり、朝起きたら一面泥水が溜っていたなどの記録がある。相模灘沿いや房総半島南部で被害が大きく、相模国(神奈川県)の小田原城下では地震後に大火が発生し、小田原城の天守も焼失する壊滅的被害を及ぼし、小田原領内の倒壊家屋約8,000戸、死者約2,300名[12]、東海道の諸宿場でも家屋が倒壊し、川崎宿から小田原宿までの被害が顕著であった。元禄地震では、地震動は箱根を境に東国で甚だしく西側は緩くなり、宝永地震では逆に箱根を境に西側で甚だしく関東は緩かったという(『金五郎日記歳代覚書』)。

上総国をはじめ、関東全体で12か所から出火、被災者約37,000人と推定される。地震7日後の11月29日酉下刻(18-19時頃)、小石川の水戸宰相御殿屋敷内長屋より出火、初めは西南の風により本郷の方が焼け、西北の風に変わり本所まで焼失した(『文鳳堂雑纂』、『甘露叢』)。この火災は地震後の悪環境下における二次災害とみられないこともないとされる[8]。

→「江戸の火事」も参照

この地震で三浦半島突端が1.7メートル、房総半島突端が3.4メートル隆起した。また、震源地から離れた甲斐国東部の郡内地方や甲府城下町、信濃国松代でも被害が記録されている。

『楽只堂年録』に纏められた各藩の幕府への被害報告の合計では死者約6,700人、潰家、流家は約28,000軒となる[1]。『楽只堂年録』には又、11月29日(1704年1月6日)、勘定奉行荻原重秀が曲淵伊左衛門、鈴木伊兵衛重武に江戸城周囲の破損箇所の修復の事を命じたことが記されている[8]。

『片桐甚左衛門扣』には、11月29日の火災による被災者も併せて、地震火事による死者は211,713人と公儀之御帳に記されたとあり[8]、他に地震火事による犠牲者数として、『鸚鵡籠中記』では22万6千人云々[8]、『基熈公記』には26万3千7百人余のよし風聞に御座候とある[14]。

震度分布

江戸よりも相模湾沿岸で家屋の倒壊が著しく、震度7と推定される地域も相模湾岸および房総半島南部に集中した。陸奥、京都でも有感であった。

地殻変動

この地震による地殻変動で三浦半島突端が1.7メートル、房総半島突端が3.4メートル隆起した。今村明恒によれば房総半島布良(現・館山市)4.7メートル(大正地震は2.0メートル)、野島崎5.0メートル(同1.8メートル)、三浦半島三崎1.6メートル(同1.4メートル)それぞれ隆起したという[1]。また大磯付近も約2メートル隆起したと推定され、本地震は大正関東地震の震源域も包括していたと推定されている[16]。また、松田時彦らの解析では江ノ島の隆起量は 0.7メートル程度とされている[17]。

延宝元年(1673年)に描かれた房総半島南端の白浜町の絵図と明治17年(1884年)に測量され製作された地形図との比較から元禄地震前の海岸線は現在より約500メートル内陸にあり、また現在の地形図との比較から大正関東地震前の明治時代は現在より約100メートル内陸にあったことが判明した。この付近に見られる海岸段丘は最下部に大正関東地震によると見られる変位約2メートルで狭い巾の段丘の上部に元禄地震によると見られる変位約6メートルの巾も広い段丘が見られ、さらにその上部に狭い段丘数段と広い段丘の繰り返しパターンがあり、大正関東地震クラスの地震と、数度に一度、元禄地震クラスの特に規模の大きな地震が繰り返されていることが判明した[18]。

地震後に暴風雨による洪水を抑えるのが困難になったとする『基煕公記』の記述から本地震で江戸の海岸が沈降した可能性が高いとされ、これは大正地震で羽田から船橋に至る東京湾北岸が1 - 2尺(30 - 60 センチメートル)沈降した事と共通している[16]。

このような南上がりの地殻変動は1923年関東地震と同様であり、相模トラフにおいて北アメリカプレートが衝上する低角逆断層のプレート境界型地震であることを示唆している。ただし、トラフ軸の走向に対するフィリピン海プレートの南東→北西方向沈み込み方向の関係から相模沖-房総半島までの断層モデルは1923年関東地震と同様に右横ずれ成分を顕著に含む[19][20]。

震源断層モデル

地震調査委員会,2004

相模湾沖の大正地震の断層モデルに加えて、房総半島が著しく隆起していることから房総沖にもう一つ断層モデルを置くのが妥当とされている[19][21]。さらに推定震度分布のインバージョン解析から、房総沖の震源域は1996年に発生した非地震性のすべり領域を包括しており、ここは短周期の地震波が発生しにくい領域であったとする説もある[22]。

規模

マグニチュードは7.9-8.2[1]と推定されているが、古文書による各地の記録に基づく推定震度分布に頼らざるを得ない歴史地震であり、また津波や地殻変動などから仮定される断層モデルなどによる推定であるからその数値は不確定性を含む[19]。

河角廣は規模MK = 6.6を与え[23]、これは M 8.2に換算されている。断層モデルによるモーメントマグニチュードはMw 8.1と見積もられている[24]。また津波の規模から津波マグニチュード、モーメントマグニチュード共にMt 8.4、Mw 8.4とする推定もある[25][26]。中央防災会議の首都直下地震モデル検討会による断層モデルではMw 8.5と見積もられている[27]。

Remove ads

津波

要約

視点

相模灘から房総半島では津波の被害も発生し、熱海では7メートル程度の高さと推定される津波が押し寄せ、500戸ほどあった人家のほとんどが流出し、残ったのはわずか10戸程度であったという。また、鎌倉では鶴岡八幡宮の二の鳥居まで津波が押し寄せて由比浜大鳥居が破損(『基煕公記』)、伊東では川を遡った津波が水害を及ぼしたという。津波は三浦で6 - 8メートル、九十九里辺りで5メートル、江戸湾(現在の東京湾)入り口の浦賀で、4.5メートルに達した。江戸湾内でも津波は影響を及ぼし、本所、深川、両国で1.5メートル、品川、浦安で2メートル、横浜で3メートル、野毛では3 - 4メートル、さらに隅田川の遡上も記録されている[28]。九十九里浜では海岸から5キロメートル程度内陸まで到達し、現在の白子町では1,000人、長生村では900人を越える犠牲者があった[29]。

また、2005年に行われた館山市の元禄地震で離水したとされる元禄段丘を調査対象としたジオスライサーによる掘削調査では、少なくとも6 枚の砂層の重なりがある。この、6 枚の砂層の周期的な重なりは粘土粒子が降下するのに十分な間隔を置いて堆積したと特徴を持ち、少なくとも6 回の遡上する流れが発生したことを示している[30]。

伊豆半島東岸では一部遡上高が17メートルを越えた所もあった[31]。さらに北は釜石、西は土佐の須崎まで津波が届いた記録がある。

八丈島でも「廿二日夜八ツ時大地震一時ホドユリタテ方モ知レス大キナルナリモノ致シ其上大波打揚ケ谷トケ原半分稲宮山弓手馬手打払ヒ蒔附タル麦芋アシタ損亡ス」と記録され、伊豆大島では、津波によって波浮池が海とつながったことが記されている(『八丈実記』)。

紀伊では「廿三日巳の刻(10時頃)津浪にて、奥熊野尾鷲組九鬼浦に□家有」の記録もある(『地震洪浪の記』)[33]。

土佐でも安政南海地震に付いて記した『大変記』に「昔元禄十六癸未年十一月廿二日当国書所々湊口汐満干日数三日不定一日之間ニ四五度も曲ヒ不審する所に東国大地震小田原崩レ安房上総江津浪入死人夥敷」と津波により汐が定まらなかったことが記録されている[34]。

地震痕跡

Remove ads

幕府の対応

地震による揺れが最も激しかったのは小田原城下であり、家屋の倒壊・火災被害は甚大で1万軒近く家屋被害に登ったが、小田原領分の復旧はその領主が義務を負うものであった。この小田原藩に対し幕府は金1万5千両の復旧のための資金を貸付け、無利息、10ヶ月賦で返済する決まりとした[37]。

地震により広範囲に崩れた江戸城石垣の修復は23家の大名手伝普請によるものであった。この普請は江戸時代初期の天下普請のように石材・材木の様な普請材も手伝大名が負担したわけでなく、幕府が準備した普請材が用いられ、各大名に資金と人足を出させるものであり、各大名のみならず幕府の負担も少なくはなかった。この修復を事実上差配した鈴木修理長頼が残した『鈴木修理日記』には損所の見聞から、被害規模に応じた手伝普請の大名指名の石高による基準まで詳しく記述されている[38]。

江戸城や幕府領であれば幕府主導の下、各大名が手伝いに動員され御普請が行われたのであるが、大名領についてはその領主が責任の追わねばならず、幕府は貸付金を出すにとどまった。また、次項のように地震後の浮説流言を取り締まる御触れを出した。

風説

元禄地震は社会不安を引き起こし、翌元禄17年(宝永元年)には種々の虚説(流言飛語)への取締を命じる町触が出されており[39]、同3月には「宝永」への改元も行われた。

寶永元申年三月

申渡之覚

一 旧冬地震ニ付、虚説申あるき候もの之儀ニ付、最前も町中為相触候処、今以不相止、頃日は揺狂哥等も作之、申触もの有之由相聞、不届ニ候、向後名主、家主心掛、左様之もの於有之は、早速捕之、月番之番所え可申出、若隠置、外より相聞候ハゝ、名主、家主、五人組迄可為越度候間、此旨急度可申聞置候以上

なお、伊豆諸島の新島では津波で島が分断され、現在の式根島ができたという風説が流布されているが、これは明治期に式根島の帰属を巡り新島の島民が言い出した創作であり、新島村の村史でも創作であると断定している。

→詳細は「式根島」を参照

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads