トップQs

タイムライン

チャット

視点

羽栗郡

日本の岐阜県(美濃国)にあった郡 ウィキペディアから

Remove ads

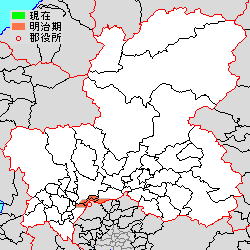

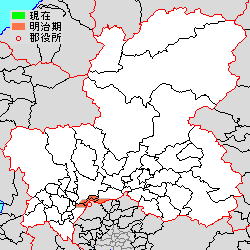

羽栗郡(はぐりぐん)は、岐阜県(美濃国)にあった郡。現在の羽島郡全域と羽島市の一部などを含む領域に存在した。

郡域

歴史

要約

視点

→分割以前の歴史については「葉栗郡」を参照

古くは尾張国葉栗郡の一部だった。安土桃山時代の天正14年6月24日(1586年8月9日)、木曽川の大洪水で流路が変わり葉栗郡が分断されてしまったため[1]、豊臣秀吉の命により、天正17年(1589年)に美濃側に分断された部分を美濃国に移し[2]、区別のために葉から羽に字が変更された。ただし、同様に分断された中島郡(中島郡 (愛知県)と中島郡 (岐阜県)に分断)や海西郡(海西郡 (愛知県)と海西郡 (岐阜県)に分断)は改称されていない。

近世以降の沿革

- 慶応4年

- 明治元年12月7日(1869年1月19日) - 戊辰戦争の処分により磐城平藩が減封。郡内の領地が笠松県の管轄となる。

- 明治初年

- 領地替えにより名古屋藩領の一部(市場村・小荒井村および島村の一部)が笠松県の管轄となる。

- おはけ村が長池村に合併。

- 明治4年

- 明治5年(1872年)9月 - 大区小区制により美濃国を175区に分割。

- 明治6年(1873年)4月 - 岐阜県内管内区画を改正して12大区175小区に分割。本郡は第2大区となり、1小区から7小区まで設置される。

- 明治7年(1874年)(63村)

- 明治8年(1875年)(52村)

- 1月 - 以下の各村の統合が行われる。[11]

- 松倉村 ← 下中屋村[字伊八島]、松倉村

- 伏屋村 ← 伏屋村、成光村[12]

- 河田島村 ← 円城寺村[飛地]、河田島分村[13]

- 円城寺村 ← 円城寺村、栗木村[14]

- 徳田村 ← 徳田村、印食新田

- 北及村 ← 北及村、柳津村[字及新田分]

- 門間村 ← 南船原村、北船原村、町屋村

- 坂丸村 ← 加納新田、坂丸村

- 市場村 ← 市場村、柳津村[字市場新田]

- 坂井村 ← 坂井村、柳津村[字直道新田分]

- 笠松村・徳田新田・奈良津新田が合併し、改めて笠松村となる[15]。

- 長池村および三ツ屋村の一部が合併し、改めて長池村となる[15]。

- 田代村・藤掛村および三ツ屋村の残部が合併し、改めて田代村となる[15]。

- 6月1日 - 天王森村・川口村が合併して川森村となる。

- 東間島村・石田村が合併して神置村となる[16]。

- 1月 - 以下の各村の統合が行われる。[11]

- 明治12年(1879年)

- 明治13年(1880年)10月 - 上中屋村の一部が分立して小網島村となる[18]。(53村)

- 明治22年(1889年)7月1日 - 町村制の施行により、笠松町(現存)、竹ヶ鼻町(現・羽島市)、川島村、下中屋村、神置村、成清村、大佐野村、上中屋村、松本村(現・各務原市)、中野村、円城寺村、無動寺村、江川村、米野村(現・笠松町)、野中村、三宅村、伏屋村、若宮地村、平島村、下印食村、徳田村、上印食村、薬師寺村(現・岐南町)、長池村、田代村、北及村、門間村(現・笠松町)、柳津村(現・岐阜市)、南宿村、市場村、北宿村、直道村、坂井村、小荒井村、南之川村、島村、西小熊村、東小熊村、川森村、本郷村、平方村、浅平村、間島村、坂丸村、不破一色村、森村、光法寺村、南及村が発足[19]。それにともない以下の変更が行われる[20]。(2町46村)

- 笠松村が町制施行して笠松町となる。

- 竹ヶ鼻村が町制施行して竹ヶ鼻町となる。

- 松原島村・河田島村・笠田村・松倉村・小網島村が合併して川島村となる。

- 足近新田が島村に合併。

- 明治30年(1897年)4月1日 - 郡制の施行のため、「羽栗中島郡役所」の管轄区域をもって羽島郡が発足[21]。同日羽栗郡廃止。

Remove ads

行政

- 羽栗・中島郡長

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads