トップQs

タイムライン

チャット

視点

金森長近

戦国時代〜江戸時代初期の武将、大名 ウィキペディアから

Remove ads

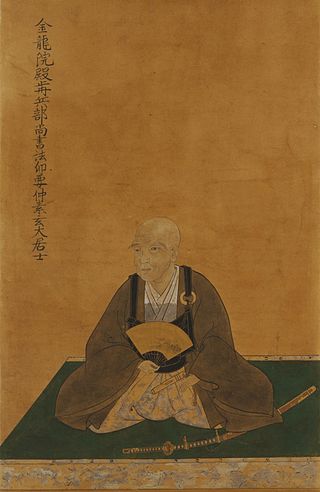

金森 長近(かなもり ながちか)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。飛騨国高山藩初代藩主。正四位下、兵部卿、飛騨守。法印素玄。

Remove ads

家系

金森氏は、美濃源氏土岐氏の支流と称する。応仁の乱にて西軍として活躍した美濃国守護・土岐成頼の次男である大桑定頼の次男の大畑定近(金森定近)が一族を連れて美濃を離れ、寺内町として著名な近江国野洲郡金森(現・滋賀県守山市金森町)に居住し、「金森采女」を称したことに始まるとされる。

生涯

要約

視点

大永4年(1524年)、金森定近の次男として、美濃国土岐郡多治見郷大畑村(現在の岐阜県多治見市大畑町)に生まれる。幼名は五郎八[1]。はじめ可近と名乗り、後に織田信長から一字を受け、長近と改めた[1]。

父の定近は当時勃発していた土岐氏の後継者争いにおいて、土岐頼武を支持したが、頼武は土岐頼芸に敗れて失脚した。このためか、定近も程なくして美濃を離れ、近江国野洲郡金森へと移住した。長近も天文10年(1541年)まで近江で過ごしたと伝わる。

長近は18歳になると近江を離れ、尾張国の織田信秀に仕官し、跡を継いだ信長にもそのまま仕えた。美濃攻略に従って功があり、赤母衣衆として抜擢された。

永禄10年(1567年)8月15日、信長が美濃を平定する。この頃に長近は、関吉田3000石を賜ったようである。後に孫の金森重頼が徳川家康よりこの領地を賜った時、「長近旧領也」と書かれていることから、可近が当初知行地として信長より賜ったのがこのエリアであると考えられる(『金森家譜』)。

天正3年(1575年)5月の長篠の戦いでは、家康配下の酒井忠次3000騎と共に織田軍5000騎の分遣隊を率いて、武田勝頼の背後にあった鳶巣山砦への強襲を敢行し、同砦を陥落させた。

このとき忠次は、長篠城を救出した上に、勝頼の叔父の河窪信実等を討ち取り、さらに有海村の武田支軍をも討つ大功を挙げたとされている。兵数では長近の率いた方が多いにもかかわらず、長近の軍功は後世にあまり評価されていない。これは後の世において、徳川四天王に数えられた酒井と比較した場合、長近は比較的無名のためであると考えられるが、戦後、信長から「長」の字を賜り「長近」と名乗ったことからも、長近の功績は大きかったと考えられる[2]。

天正3年(1575年)8月、当時越前一向一揆が起きていた越前国に対し、織田信長は多方面からの軍事力投入によりこれを鎮圧せんとした。その一翼として奥美濃から温見峠越えをして越前大野入りした長近は、同地の本願寺坊官の杉浦玄任の軍を散らし、わずかな期間で同地を平定した。この越前一向一揆鎮圧戦で戦功があったことにより、越前国大野郡の内3分の2(越前大野・大野城と石徹白)を与えられた[注 2]。大野郡の統治として長近が整備した街が、御清水に代表されるようにその後の大野市市街の基礎になっている。その後は越前を領し織田家のいわゆる北方方面軍を任されていた柴田勝家の寄騎として、織田家中での北陸方面軍に属したが、天正10年(1582年)の甲州征伐では、飛騨口の大将を務めるなど、信長直参としても高い地位にあった。

この頃、長江氏支流とされる板取田口城主の長屋景重の子で、長近が面倒を見ていた長屋喜三(後の可重)を養子に取り、可重に郡上八幡城主・遠藤慶隆の娘の室町殿を嫁に迎えた[3]。

天正10年(1582年)2月、従四位下兵部大輔となり[4]、その後さらに正四位下兵部卿に叙任された。同年、本能寺の変が起こり、信長が明智光秀に討たれた。このとき、嫡男の長則が、織田信忠と共に二条城で討死した[1][注 3]。長近は剃髪して兵部卿法印素玄と号した。さらに、信長と長則を弔うため、臨済宗大徳寺の山内に金龍院という塔頭を建立した。

清洲会議などを経て、勝家と羽柴秀吉が対立した時期、長近は寄騎で同じ越前を領する柴田側に与していた。天正11年(1583年)、賤ヶ岳の戦いにおいて、当初は勝家側として秀吉に対峙していたが、秀吉陣営に転じた前田利家と長近は行動を共にし、戦わずして撤退した。柴田勝家は滅び、長近と利家は秀吉の傘下に入った[注 4]。

その後は秀吉の幕下として、小牧・長久手の戦いなどに参加した。

天正13年(1585年)、越中の佐々成政の討伐を決めた秀吉(富山の役)であったが、妨害してくるであろう隣国飛騨の姉小路氏が邪魔であった。秀吉は佐々討伐と同時に飛騨討伐も行うこととし、その命を長近に与えた。長近は羽柴勢の越中討伐軍に従軍し、8月に各所で小戦闘行為[注 5]に参加し、そのまま同月中に越中から飛騨に侵入した。当時の飛騨国は、姉小路氏が信長の死後の混乱に乗じて勢力を拡大し、ほぼ一国を手中に収めていた。この姉小路氏の拡大により領土を奪われた勢力、牛丸氏や広瀬宗直、江馬氏の江馬時政が長近の下に逃れて来ていた。彼らを先導に金森勢は、越中からの長近の本隊と飛騨方面からの可重の別働隊とが南北から飛騨に侵入挟撃した。姉小路氏は同盟者の内ヶ島氏理と共に金森軍に抵抗するも、大軍に攻められていた佐々成政からの援軍も期待できなかった。金森勢は内ヶ島氏理に対しては、氏理の出陣中に内ヶ島氏家臣の尾上氏綱を内応させて向牧戸城を占拠し[注 6]、これに動揺した内ヶ島氏臣民を懐柔し主が不在の内ヶ島氏本拠の帰雲城を占拠した。これにより内ヶ島氏理は降伏した。金森勢の前に姉小路氏の有力者が各所で討死あるいは自害する中、金森勢は最終的に姉小路氏の本拠の高堂城を攻め、姉小路氏は降伏した。当主の姉小路頼綱は助命され、京に護送された。

天正14年(1586年)、長近は飛騨一国3万8700石を与えられた[1](『寛政重修諸家譜』)。内ヶ島氏も助命され、金森の寄騎とされた[注 7]。

長近は高山を拠点と定め、同地に入った当初はしばらく鍋山城に居たが、天正18年(1590年)より天神山の古城跡に新城の築城に着手し、のちにここを藩庁として初代高山藩主となる。新城の高山城は、この後慶長10年(1605年)頃に完成したと伝わる。同時に城下町を整備し、これが観光地として現在名高い飛騨高山の街並みの基礎となった。

この町整備の際、家臣の石徹白彦左衛門[注 8]に命じ、荘川村中野にあった浄土真宗の古刹照蓮寺を高山城下に移転させた。この頃から浄土真宗の中枢の人物である本願寺教如と通じ、昵懇の間柄とも言えるほどであったことが史料から確認できる[5]。

長近は禅宗と茶道に造詣が深く文禄3年(1594年)頃には秀吉の御伽衆を務めたとされる[6]。豊臣政権の朝鮮出兵の際は、可重と共に兵800を率いて名護屋に在陣した。

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いでは東軍に与した。養子の可重とともに徳川家康の上杉征伐に参加し東征し、のち諸将と共に反転し西上した。齢70台後半の長近は1千1百人余を率いて本戦に参加し、西軍の石田三成勢らと戦った。

戦後、戦功により、飛騨の本領安堵とともに、美濃国武儀郡2万石(上有知・関)と河内国金田3000石を加増され、計6万1700石の領主となった[1][注 9]。

またこの頃、戦勝し西上する徳川家康を大津の陣に訪問した本願寺教如が、同地から長近に宛てた文書が近年発見されたことにより、教如上人を徳川家康に紹介したのが長近であったことが判明した[7]。教如と家康の接近が、後の慶長13年(1608年)の本願寺の東西分立に繋がることになる。すなわち遠因は長近である。

慶長10年(1605年)、80歳を越えた長近は、飛騨一国と高山城の采配を養嗣子の金森可重に任せ、自身は加増された上有知の鉈尾山城に入り、さらに小倉山城を築いて移った。この時上有知に整備された城下町は「うだつの上がる町並み」として現存し、重要伝統的建造物群保存地区となっている。なおこの年、次男(三男)の五郎八(長光)が産まれている。

慶長13年(1608年)8月12日、京都伏見の別邸で死去[8]。84歳[8]。法名は、金竜院殿要仲素元[8]。墓所は、大徳寺塔頭龍源院(京都紫野)[8]。

本領の飛騨は可重が相続し、隠居領の上有知は幼少ながら実子の長光に分知された。

Remove ads

人物・逸話

- 永禄2年(1559年)に信長が初めて上洛した際に長近は80名の随行者の1人であった。この時、斎藤義龍からの指示で信長を暗殺しようと美濃衆の刺客らが後をつけてきたが、丹羽兵蔵という尾張からの使者が道中これを看破し、蜂屋頼隆と長近に通報した。美濃衆の刺客達と面識があった長近は挨拶と称して彼等の宿所を訪れ、事が露見している旨を宣告したという[9]。

- 長近は蹴鞠や茶の湯の才にも秀でており、秀吉が伏見在城の時は伏見城下の自宅に書院と茶亭を造りしばしば秀吉を招いた。

- 茶の湯の宗匠千利休の弟子として茶会に招かれたり[注 10]、宗匠古田織部とも親交があった。家康・秀忠父子からは「気相の人」と言われ信任されていた。慶長10年(1605年)には家康父子が長近の伏見邸を訪れ風流を楽しんでいる[10]。

- 秀吉が千利休の切腹を命じた時、嫡男である千道安を飛騨高山に隠棲させ、匿ったとされる。その時に、照蓮寺明了や金森重近(後の金森宗和)が、千道安から茶の手ほどきを受けたという[11]。

- 晩年、秀吉が、有馬温泉にて湯治を行なった際、12(13)歳上の長近が秀吉を背負って入湯したことが『有馬温泉記』に見られる[12]。

- 関ヶ原の戦いの後、徳川家康と岐阜城天守閣に登った長近は、信長以来の思い出話をしている[13]。この時、家康が与えたのが、美濃国の上有知藩1万8000石[注 11]と河内国金田(かなた=堺市金岡町)3000石であった。長近亡き後、息子の金森長光が没した時に上有知藩は没収された。金田は、妻の久昌院が寛永2年(1625年)に亡くなるまで、彼女の知行地として残された[14][15]。

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads