トップQs

タイムライン

チャット

視点

青ヶ島村

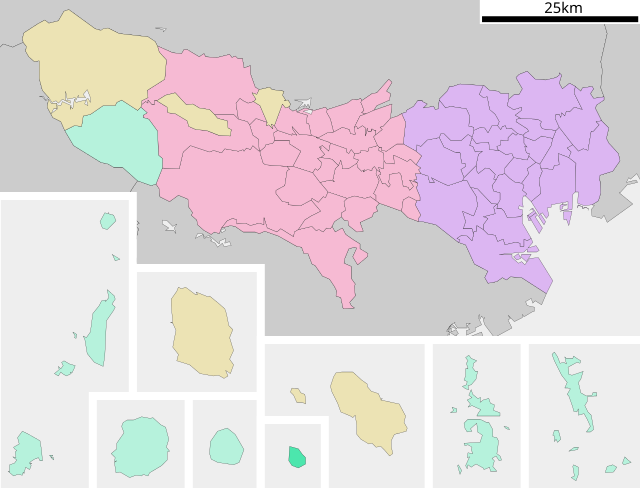

東京都の村 ウィキペディアから

Remove ads

青ヶ島村(あおがしまむら)は、東京都の伊豆諸島南部にある青ヶ島を区域とする村。東京都八丈支庁が所管しており、東京都島嶼部にある他の町村と同様に郡には所属していない。

Remove ads

概要

人口は162人(2024年5月1日時点)で、日本の地方自治体では最少である[1][2][注釈 1]。

2014年にアメリカ合衆国の観光保護NGO「One Green Planet」が青ヶ島を『死ぬまでに見るべき世界の絶景13』という記事[4]で紹介。2016年7月5日にスミソニアン博物館が青ヶ島村を『活火山内に眠る日本の街』という記事[5]で紹介したことで、世界から観光客や取材班が押し寄せてくるようになった[6]。

日本の村を50音順に並べると、当村は最初となる (最後は青森県上北郡六ヶ所村)。

65歳以上が納付する介護保険の第1号保険料(月額)は2021年4月時点、青ヶ島村の9,800円が全国の市町村の中で最も高い(全国平均は6,014円)[7]。

地理

村がある青ヶ島は本州の東京都区部から358.4km南、最も近い有人島の八丈島(八丈町)から68km南に離れている。

人が定住している集落は青ヶ島の北部にあり、西側の西郷(にしごう)と東側の休戸郷(やすんどごう)二つである。ただし、これら集落名は行政上の公式地名ではなく、地元で呼ばれる通称。本島内の住所は住民票を含め[8]全て番外地扱いの「青ヶ島村無番地」であるが、土地の登記簿上は小字や地番が存在する場合もある[8]。(大字は同村の来歴から存在しない[注釈 2]。)

気候

島内の北緯32度28.0分 東経139度45.6分、標高272メートル地点に気象庁のアメダス観測点があり、降水量のみを観測している。2014年7月31日の観測開始であるためまだ平年値は出ていない。そのため、データが揃っている2016年以降について、参考として各年の年降水量を掲載する。比較として八丈島の官署の降水量も掲げた[9]。

Remove ads

歴史

- 4月18日から始まり5月頃まで続いた天明の大噴火が青ヶ島の最も新しい噴火である[10]。当時327人いたとされる島民のうち202人が八丈島からの救助により避難するも、避難に間に合わなかった残りの者は全員が爆発に巻き込まれて死亡したとされる[11]。

- 八丈島での避難生活は、時には流人以下の扱いを受けるという悲惨なものであった。これは、不作続き(天明の大飢饉)で八丈島民だけでも食うのがやっとであったにもかかわらず、幕府が避難民の他地域への移住を認めなかったこと、さらに八丈島の流人はもともと武家など身分の高い人物もいたこと等の事情による。

- かつての豊かな青ヶ島を夢見て帰島を企てる者も幾度かあったが、航海の途中で遭難したり、無事に辿り着いても噴火で荒廃した土地では生きていけなかったりして、叶わなかった。

- しかし、八丈島三根村の百姓 高村三右衛門は、通商で積んでいた富500両を出して官府に託し、その利子で罹災民の救済に充てることを求めた。年利は 1割2分の60両とし、うち50両を穀物に替えて青ヶ島の百姓へ公平に分配し、なお余分があれば山焼け荒地の復興費に充てるという計画であった。この復興策を立てた支援効果は大きかったらしい。青ヶ島の人々はこの基金を頼りにして、もう一度島に戻る勇気を起こしたという[12]。

- 1817年(文化14年)

- 天明の別れから復興まで半世紀もの歳月が掛かった。この時点での島の人口は241名(男133・女108名)であった。

- 定期船「還住丸」の名称はこの一連の出来事に由来している。

- 青ヶ島は東京府八丈支庁の管轄となり、青ヶ島村が置かれる。

- 1946年(昭和21年)

- 1月29日:日本からの一時的な行政権切り離し

- 太平洋戦争における日本の降伏(1945年)を受けた連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)677号『特定外周領域の日本政府よりの政治的行政的分離に関する件』[16]によって日本政府の行政権から切り離される。

- 3月22日:日本の行政下に復帰。

- 同令841号『特定外周領域の日本政府よりの政治的行政的分離に関する件』で伊豆諸島や小笠原諸島の他の町村と同じく、行政権が日本国政府に戻される。

人口

2020年10月1日時点の国勢調査によると、日本で最も人口が少ない地方公共団体である[注釈 1][2]。人口の約半分が村外出身の村役場職員や学校教員および建設作業員とその家族で占められていることから、平均年齢は離島としては低く、40歳代前半である。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 青ヶ島村と全国の年齢別人口分布(2005年) | 青ヶ島村の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 青ヶ島村

■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

青ヶ島村(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Remove ads

行政

要約

視点

- 村長:佐々木宏[19]

歴代村長

ラスパイレス指数

Remove ads

議会

村議会

- 定数:6人(2025年9月5日任期満了予定)

- 議長:菊池正

都議会

- 2025年東京都議会議員選挙

- 選挙区:島部選挙区

- 定数:1人

- 任期:2025年7月23日 - 2029年7月22日

- 投票日:2025年6月22日

- 当日有権者数:18,912人

- 投票率:58.17%

衆議院

Remove ads

選挙

1945年から1956年までは青ヶ島村は僻地で通信手段が無いとの理由から、国政選挙および都政選挙については1947年施行の日本国憲法で保障された参政権がなく、選挙に参加できなかった[46]。

1956年(昭和31年)5月21日に青ヶ島村との無線電話回線が開通したことを受け、青ヶ島村はその年の第4回参議院議員通常選挙(6月12日公示・7月8日投票)に於いて戦後初の国政選挙への参政権を行使できるようになり、以後は国政選挙や都政選挙でも参政権を行使できるようになった[47]。

公職選挙法を厳格に適用すると、投票用紙を外部から持ち込んだり、開票速報に関する書類を外部に即時に送ったりする必要があるが、それに対処するため公職選挙法施行令第146条で「村政以外の選挙の投票用紙を村内で作成してもよい」「開票結果はまず無線で報告し、書類等は後で送付してもよい」とする規定が設けられている[48]。

国政選挙や都政選挙で青ヶ島村の村民が参政権が無かったのは戦後の1945年から1956年までのことであり、戦前は事情が異なったという[49]。

第二次世界大戦以前の国政選挙に関しては青ヶ島村内に投票所がなかったため、68km離れた八丈島の投票所まで赴かねばならず、1932年(昭和7年)の第18回衆議院議員総選挙ではたまたま八丈島にいた1人のみ投票できたという[49]。

1940年(昭和15年)には東京府議会議員選挙では村内に投票所が設けられ、有権者として認められた79人中60人が投票したという記録が残っている[50]。

Remove ads

教育

青ヶ島村立青ヶ島小中学校があり、島民が里親を引き受けて1年間通学する「留学」を受け入れて、休校を免れている[1]。

公共施設

青ヶ島を俯瞰すると、岡部の南のカルデラ外縁部の一面で、雨水を集める取水施設の向沢取水場が緑色に目立つ。

その他にも、青ヶ島村役場、老人福祉館、物流センター、八丈島警察署青ヶ島駐在所、青ヶ島村共同放牧場施設、和牛人工授精センターや公務員用の宿舎も整備されている。

郵便

「青ヶ島郵便局」が島唯一の郵便局であり、郵便、郵便貯金、保険の各業務を行っている。局内のゆうちょ銀行は村唯一の金融機関であり、ATMも設置されている。郵便ポストは郵便局前と村役場前の2箇所ある。

なお青ヶ島に郵便や荷物を出す際は、郵便番号(〒100-1701)のあとに「東京都青ヶ島村無番地」という宛先と、氏名を記入する。これは村内の人口及び世帯数が少なく、個人の名前だけで郵便物を届けられるためである。島に到着した郵便物は、青ヶ島集配所の職員が配達する。また以前は村内から村外へ郵便物を出す際は消印が「青ヶ島」となっていたが、現在は伊豆諸島の他の島々と同様に「新東京」となっている。

なお、青ヶ島村で唯一買い物ができる十一屋酒店で購入できないものは、通信販売やECサイトに頼るしかなく、通常であれば注文から1週間ほどで貨物船で到着するが、悪天候や波浪に左右されやすく、港湾に接岸出来ないと予定日に届かないこともある。

Remove ads

交通

要約

視点

島内に鉄道やバス、タクシーなどの公共交通機関は無い。また、三宝港から集落までは離れており、その道中の勾配も急峻で、徒歩や自転車での移動は難しい。そのため、観光客はレンタカーを利用するか、民宿に車での送迎を頼む場合が多い。

道路

航路

- 底土港(八丈島)-三宝港

- 2022年(令和4年)2月から、伊豆諸島開発の新造船「くろしお丸」が週4往復ないし5往復就航している。伊豆諸島開発の貨客船「あおがしま丸」も、くろしお丸のドック入り時などの代船として使用される)[52]。なお、2014年(平成26年)1月から、「あおがしま丸」が、八丈島の底土(そこど)港または八重根漁港と三宝港の間を片道3時間で週4往復していた[53]。

- 欠航が続いた場合には、日曜日に臨時運航されることもある。

- それ以前の2013年(平成25)12月までは、旅客船「還住丸」が八重根漁港と三宝港の間を片道2時間30分で日曜日を除いて毎日1往復していた[54]。

- また同時期まで、貨客船「黒潮丸」が底土港と三宝港の間を片道4時間で毎週土曜日に1往復していた。かつては旅客も扱っていたが、運用末期には原則として貨物専用ということになっていた。

- 三宝港および島内の港湾

- 天候に左右されやすい港湾で、平時でも就航率が低い(50%〜60%程度)。特に海が荒れやすい冬場は、週に1度から10日に1度程度という低い状態が続いている。就航している船舶の乗船手続きは青ヶ島港落石防護施設で行われる。

- 高架陸上にある船揚場に留置された漁船をクレーンで、船の揚げ降ろしを行っている。付近の黒潮の激しさ等天候に左右され易く、また防波堤などが無く、港湾に漁船を係留することができないためである。

- 待合所には、海水汲み上げ式温泉(無料・湯張りや清掃は各自で行う・水着着用)があったが、2009年の台風第18号で高波に襲われ廃墟と化した。

- 本島に存在する港は2箇所あり、それらのいずれも集落から遠く離れたカルデラの断崖絶壁の下に建設されている。一つは南西部に存在する三宝港で、もう一つは低就航率を補うべく南東部に建設された大千代港である。なお、1994年(平成6年)年9月27日に発生した取付道路(村道)の崩落事故のため、実質廃港となった。この時、3人の島民が犠牲になっている。

- 入江のない青ヶ島では、20世紀初頭まで神子ヶ浦の僅かな海岸に小舟をつける程度しかできなかった。昭和初期に三宝港が造られたが、漁船程度の小型船しか着けられない船着場であり、物資や人員は船を沖合に停泊させて、そこから艀で輸送するほかなかった。また防波堤が無く、少しの高波でも作業が出来なくなるために、就航率が極端に低く、天候急変による作業途中の離脱で積み残しが多かった。戦後に151億円を投じて、防波堤を兼ねた貨物船用の波止場が建設され、500t級の船舶が接岸できるようになった[55]。なお、青ヶ島において艀輸送が完全に終了したのは2014年(平成26年)になってからである。

空路

- 八丈島空港-青ヶ島ヘリポート

- 1993年(平成5年)から、東邦航空のヘリコミューター「東京愛らんどシャトル」が、八丈島空港と青ヶ島ヘリポートの間を片道約20分で毎日1往復している。就航率は9割を超えるが定員が9人と少なく、観光客の予約は困難な場合も多い。

- 八丈島に向けてヘリコプターが離陸する際には、送迎者が手を振り青ヶ島駐在所の警察官(駐在さん)が敬礼する風景が見られる。

- 天候の影響を受けやすい海路と比較して就航率は遥かに高く、また所要時間も短いため、島民の主たる足となっている。

- 欠航が続いた場合や、村役場からの要請が有る場合は、臨時便として定期便の飛行前及び1日の飛行後(御蔵島から八丈島に戻ってきた後)に増発されることもある。

- このヘリコミューターが開設される前は、いったん海況が悪化すると一切の物資が届かず、来島者も帰れないという状態が半月以上続くことが珍しくなかった。

島内交通

Remove ads

通信

携帯電話網

NTTドコモはほぼ全域で使用可能。au 4G LTEとSoftBank 4G LTEは、岡部付近でのみ使用可能である。

インターネット

長年ADSL回線のみであったが、海底光ファイバーケーブルの整備事業が進められた結果、2020年3月25日から超高速ブロードバンドサービスの提供が開始された[56]。NTT東日本のフレッツ光が利用可能。 また、同回線を用いるNTT以外の通信会社によるインターネットサービスも利用可能。

本島は本土からも距離があるうえ、島民の数も少ないため、通信事業者としては採算が見込めない。そのため、東京都が本土との間に海底ケーブルを敷設しNTT東日本へ賃貸しこれらサービスを提供している。さらに移動体通信事業者はNTT東日本から専用線として借り受けることでサービス提供している。

産業

要約

視点

青ヶ島村民の過半数は村役場職員や建設作業員であり、主な産業は公共事業および島内出身者による農業である。なお、来島者の大部分は農林水産・土木・設備関連を主とする公共事業目的の公務員および建設作業の従事者である。平坦な土地と大量の水を必要とする稲作は行えないので、サツマイモが栽培されている。昔はこれが主食であり、乾燥芋にして保存食とした。地熱で温められた「ひんぎゃ」の蒸気(無臭・無毒)を利用した蒸し釜が調理に使用されている。サツマイモを原料とした芋焼酎が名産品である。

近年では、神農椰子(フェニックス・ロベレニー)や桔梗蘭などの切り葉類の農業生産が増えている。畜産業は、繁殖させた黒毛和種の子牛が本土へ出荷されており、1972年までは乳牛も飼養されていた。かつては本島の基幹産業であった畜産業は、近年では飼養者の高齢化などでその戸数や頭数を減らしている。

本島の周辺海域はフィッシングスポットでもあるが、訪れる遊漁船の多くは八丈島からのチャーターであり、本島に上陸する人は少ない。

岡部集落には、民宿(「御宿為朝」「民宿マツミ荘」「民宿杉の沢」「あおがしま屋」「ビジネス宿中里」「あじさい荘」[57]「民宿かいゆう丸」)、島内唯一の商店「十一屋酒店」、居酒屋の「居酒屋おじゃれ池之沢」「居酒屋一人」[57]、運送業とレンタカー屋とガソリンスタンドを兼ねた自動車整備工場(青ヶ島整備工場[58])がある。

池之沢(カルデラの地域)には、青ヶ島村キャンプ場、地熱を利用したサウナ「青ヶ島村ふれあいサウナ」が在る。

1966年(昭和41年)に東京電力(現・東京電力パワーグリッド)青ヶ島内燃力発電所が設置されるまで、島内は電気が使えず、当時は地熱蒸気(ひんぎゃ)が島内における主なエネルギー源だった[59]。2014年時点では、同発電所にディーゼルエンジン4基が設置され、計640kWの発電能力を持つ[60]。また水道については、島内に飲水可能な淡水源がないため、外輪山の山肌に撥水のためのコンクリートを敷き雨水を向沢取水場まで流すことで水を確保している[61]。

特産品

青ヶ島生産者協議会などによって、様々な製品が造られている[62]。 「青酎」[63]や「ひんぎゃの塩」[64]などのこれらの特産品は、「十一屋酒店」の他にも、東京都区部の竹芝客船ターミナル内に在るアンテナショップ「TOKYO ISLANDS CAFE」[65]や通販等でも購入可能である。また来島者は民宿で味わえることが多い。

- 伊豆各島で作られる寿司をこう呼ぶ。青ヶ島では酢飯に練り辛子と、醤油漬けにした様々な近海魚刺身をのせる[66]。寿司ネタ としては目近魚[67]が有名であるが、他にも、鮪や勘八(間八)[68]、金目鯛、鯛、飛魚、イサキ、シイラなど。

- 焼酎(芋・麦)

- 青ヶ島酒造が「青酎」各種を製造している(「青酎 池の沢」「青酎 伝承」「青酎 伝承 喜久一」「青酎 青宝」「あおちゅう」「青酎 麦」「恋ヶ奥」[69])。2017年12月、「青酎特区」が構造改革特区に認定された。原料アルコール(45度以上)の製造量下限規制が適用されず、希少性の高い焼酎の原酒「初垂れ」の販売が可能になる[70][71]。

- 特産の唐辛子を使った少し辛めの味付けになっており、島寿司に好く合う。

- 燻製「とびくん」

- 青ヶ島整備工場が青ヶ島周辺海域で獲れた脂の乗った旬の飛魚を燻製にしている。

- 海塩「ひんぎゃの塩」

- 辛さと風味に優れた島特産の青唐辛子や赤唐辛子を、あおがしまふぁーむが、ひんぎゃの塩で漬け込んで醗酵熟成させてペースト状に加工。

- 鬱金「池乃沢七五三うこん」

- 春・紫・秋の各鬱金がブレンドされた粉末。

- 一味唐辛子「ひんぎゃの島とうがらし」「青ヶ島のとうがらし」

- 市販されている唐辛子と比べると格段に辛い。

- 辣油:「じゅんこの手作り島ラー油」

- 特産の唐辛子と鬱金で製造されている。

- ラスク:「ラー油んにんにくラスク」

- 「じゅんこの手作り島ラー油」各種を使って作られている。

- 干したかんもを粉にし、団子にしたもの[72]。

- その他:「青ヶ島マグネット」「青ヶ島ポストカード」「島きゅうり[72]」など

観光地・社寺・祭り

青ヶ島村では観光地も整備されてきている。2010年代中頃に、幾つかの著名なWebサイトで紹介されたことで、世界中から訪問者が訪れるようになった。

観光地

- 神子ノ浦(みこのうら)展望広場

- 黒潮の流れや嘗ての青ヶ島の住民が上陸や荷揚のために使っていた神子ノ浦を一望できる。

- 神子ノ浦へ続く断崖絶壁の道を降りる道は、通行不能である。

- 尾山展望公園

- 青ヶ島の二重カルデラの地形を一望できる。

- 周辺を巡るハイキングコースの他にも、夜に星空を観察できるように足下を照らす照明が整備されている。

- 大凸部(おおとんぶ)

- 外輪山の北西に位置する標高423mの山で、青ヶ島の最高地点でもある。

- 尾山展望公園と同様に青ヶ島の二重カルデラの地形を一望できる。

- ふれあいサウナ

- 地熱を利用したサウナと海水を沸かせた風呂を備える温泉(含有成分は無い)。

- 水道水は、地熱で温められて、必然的に温水となってしまう。

- 青ヶ島村キャンプ場[73]

- 炊事場、竈、地熱蒸気噴気孔「ひんぎゃ」(島言葉で「火の際」の意[74])を利用した調理釜、トイレが設けられている。

- 利用には事前予約と当日申請が必要で、飲料水に関しては予め用意しておくか、村役場の水道まで汲みに行く必要が有る。

社寺

- 大里神社

- 青ヶ島の総鎮守

- その参道は急斜面に丸石を300段に敷き詰めたものである。

- 東台所(とうだいしょ)神社

- 祟り神を祀る神社

- 1757年に名主の息子の浅之助なる者が色恋沙汰で錯乱した挙句に青ヶ島民7人を斧で殺害し、自らも入水した。その浅之助が祟り神として祀られている。

- 参道は急斜面に丸石を石段状に積み上げたもので、通行困難であるが、これとは別に尾山展望台からの道も在る。

- 金比羅神社

- 還住(全島帰還)を果たした際の船頭の岩松が航海無事の報恩のため金比羅神を祀った。

- 渡海神社

- 天明の大噴火の犠牲者を祀る。

- 清受寺

- 島内唯一の日本の仏教寺院。八丈島大賀郷の宗福寺(浄土宗)の末寺とされているが、無住の堂が建つのみである。

他にも、カルデラ外周部を三宝港へ下る道路の傍と神子ノ浦展望広場から神子ノ浦へ下る遊歩道(崩落)の途中に、それぞれ小さな祠が在る。

旧跡

- 名主屋敷跡

- 1824年に還住を果たした佐々木次郎太夫の屋敷跡

祭

関連人物

出身者

- 5期(17年3か月)に亘って村長職を務めた

その他

- 公募により2002年から2005年まで教育長を務めた。

- 篠原ともえ(歌手・タレント・デザイナー)

- 青ヶ島村とのタイアップでの特集企画が行われており[75]、2010年には本島でライブも開催された。

- 母親が青ヶ島の出身であり、祖母が青ヶ島に在住して青酎を製造している。本人はひんぎゃの塩のパッケージデザインを手掛けている[76]。

- 1971年から1974年まで役場職員、1990年から1993年まで助役を務めた。

- 青ヶ島村に移住し、本社オフィスがある東京都区部と青ヶ島の二拠点生活。

ギャラリー

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads