トップQs

タイムライン

チャット

視点

ロンドン自然史博物館の天井

ウィキペディアから

Remove ads

本稿では自然史博物館(しぜんしはくぶつかん、英: The Natural History Museum, London)を構成するヒンツェ・ホール(英: Hintze Hall 旧名:セントラル・ホール[注釈 1])とノース・ホール(英: North Hall)の天井画について解説する。制作は建築家アルフレッド・ウォーターハウスと画家チャールズ・ジェームズ・リーら。

ヒンツェ・ホールの天井は162枚の板絵が配され、うち108枚には博物館の歴史やイギリス帝国、あるいは来館者にとって重要と考えられた植物が描かれる。残りの板絵は、様式化された装飾的な植物画である。一方、ノース・ホールの天井は36枚の板絵から成り、そのうち18枚はブリテン諸島に自生する植物が描かれる。これらの絵画はすべて漆喰に直接描かれており、視覚効果を高めるために金箔が施されている。

自然史コレクションは当初、親組織である大英博物館内に収蔵されていた。しかし、イギリス帝国の膨張に伴って経済界や大衆の自然史への関心が喚起され、さらに収蔵標本数が大幅に増加した事態を踏まえ、1860年に独立した自然史博物館の設立が合意された。自然史部門の監督者リチャード・オーウェンは、セントラル・ホール(現:ヒンツェ・ホール)に「索引コレクション」を配置し、そこから各展示室へ放射状に広がる構造を構想した。北側のノース・ホールは英国自然史を展示する場となった。ウォーターハウス[注釈 2]のロマネスク様式の設計には装飾天井画も含まれていたが、公共建築長官[注釈 3]アクトン・スミー・エイトンは経費を理由に反対。対してウォーターハウスは、建設中の足場を利用すれば追加費用はかからず、さらに金箔を施せば魅力が増すことを名目に説き伏せ、実現にこぎつけた。

ヒンツェ・ホールの天井は、屋根頂部を挟んで左右に3列ずつ、計6列ある。南端の階段上部では、9枚の板絵で1区画を成す。1区画のうち上3枚はウォーターハウスが「古風(英: archaic)」と呼んだ意匠で、緑背景に様式化された植物が描かれる。下6枚はイギリス帝国にとって重要と見なされた植物が淡色背景に描かれる。ヒンツェ・ホール本体の天井は、最上列の古風な板絵の形式は階段上部と同様だが、各区画の下6枚の板絵には1種類の植物が描かれ、来館者や博物館史において重要とされた植物が示されている。ノース・ホールの板絵は4列の構成で、上2列は当時の連合王国の各国の紋章、下2列はイギリス産やアイルランド産の植物が描かれており、英国自然史の展示という部屋の目的に即している。

これらの天井は安価に建てられたため非常に脆く、これまで1924年、1975年、2016年に大規模な修復が行われた。 2016年の修復では、ヒンツェ・ホールのディプロドクス骨格模型「ディッピー」の撤去と、シロナガスクジラ骨格標本「ホープ」の設置が行われた。

Remove ads

背景

要約

視点

ハンス・スローンはアイルランド出身の医者である。彼は幼少期を自然史に魅了されて過ごした[6]。1687年、スローンはジャマイカ副総督に任命されたばかりのクリストファー・モンクの専属医に任命され[6]、モンクが1688年10月に歿するまでジャマイカで過ごした[7]。ジャマイカでの職務の合間を縫い、スローンは生物学と植物学への情熱にふけり、ロンドンに戻る際には、植物、動物、鉱物の標本、地元の野生生物に関する数多くの図面やメモを持ち帰った。これらはやがて彼の主要な著作 A Voyage to the Islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers and Jamaica (1707-1725)の礎となった[7]。帰国後は、チョコレートミルク[注釈 4]の発明や医薬品キニーネの普及などイングランド医学界を牽引し、1727年には国王ジョージ2世から侍医に任命された[9]。

スローンは、ジャマイカから持ち帰った収集品に加え、新たに得た財産で他の収集家から品物を購入したり既存の博物館から収蔵品を買い取ったりして、生涯にわたり収集活動に努めた[10][注釈 5]。スローン存命時、イングランドには公立博物館がほとんどなかった。1710年までにスローンの収集品は大部屋11室を埋め尽くす規模となり、彼はこれを一般公開していた[12]。スローンは1753年1月11日に歿し、自らの収集品(当時すでに2つの大邸宅を満たす規模となっていた[13])を、可能な限り公共の利益のために一括して保存するよう遺言した[12]。この収集品は当初、ジョージ2世に譲渡が申し入れられたが、国王はスローンの遺言に基づく£20,000(2023年時点の£3,800,000と同等)[14]に上る代金の支払いを渋った[15][注釈 6]。最終的に議会は、スローンの収集品および同時に売却中であったハーレー文庫を購入し、1702年に政府に遺贈されていたコットン文庫と統合して国立の博物館とするため、国営宝くじを設立することに合意した[16]。1753年6月7日、「1753年大英博物館法」が制定され、これら3つの収集を「大英博物館」として統合すること、およびその購入と維持管理のための資金を調達する国営宝くじの設立が正式に認められた[17]。

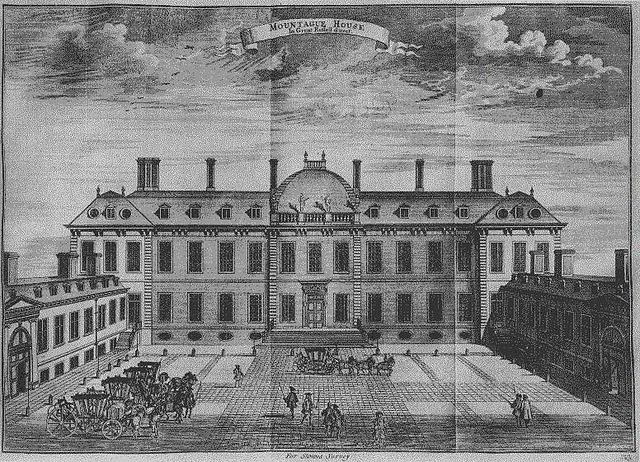

新設された大英博物館の理事会は館舎としてブルームズベリーのモンタギュー・ハウスを選出、1759年1月15日に開館した[18][注釈 7]。大英博物館の設立により、多くの他の収集家たちが同館への寄贈や遺贈を行うようになった[21]。加えて、博物館の収蔵品は、1771年にジェームズ・クックの第一次航海によってイングランドにもたらされた多数の舶来品[22]、アレクサンドリア包囲戦の降伏協定に基づきフランスから譲渡された多数のエジプト古物(ロゼッタ・ストーンを含む)[23]、1816年に英国政府が購入して博物館へ譲渡したエルギン・マーブルズ[23]、1820年にジョセフ・バンクスによって遺贈された膨大な植物標本など[22][注釈 8]によって大きく増加した。その後も多くの収集家が自らの収集品を博物館に売却・寄贈・遺贈し続け、1807年にいたるともはやモンタギュー・ハウスの収容能力を超過する事態に陥った。1808〜09年には、自然史部門の新任管理者ジョージ・ショーが、収蔵品の保管場所を確保するために、博物館庭園で多数の標本を焼却処分せざるを得ないこともあった[23]。1821年にはジョージ3世が収集した6万冊の蔵書が遺贈されたが、この遺贈は「物品を一つの部屋で展示する」という条件付きであり、モンタギュー・ハウスにはそのような広間が存在しなかったため、理事会はこの難題への対応を迫られた[26]。1823年にはロバート・スマークが新たな建物の設計者として起用され、最初の部分は1827年に開館し、建物全体は1840年代に完成した[27]。

「自然史館」の計画

展示場が広がり、多数の来館者を受け入れられるようになった新しい大英博物館は大衆から好評を博し、中でも特に自然史部門が非常に人気を集めた[28]。これまで博物館の運営は古典学者や古物研究家によって主導されていたが[29]、1856年には自然史部門が植物学、動物学、鉱物学、地質学の4部門に分割され、それぞれに管理者が置かれ、これら4部門を統括する役職には植物学者・古生物学者のリチャード・オーウェンが任命された[30]。この頃までには、イギリス帝国の膨張によって当局の間でも自然史の重要性が一層認識されるようになっていた。領土の拡大に伴い、イギリス企業は未知の種に遭遇、それらの商機を調査する必要が生じていたのである[31][注釈 9]。

オーウェンの着任までに、自然史部門の収蔵品は過去20年間で10倍に増加しており、博物館は再び慢性的な場所不足に悩まされていた[32]。また、展示物の性格が多岐にわたるために一貫性に欠けるという批判も長らく存在していた。すでに1824年には、内務大臣ロバート・ピール卿が「大理石、彫像、蝶、写本、本、絵などがあって、大英博物館は目移りさせるだけの寄せ集めだと思う。」と述べていた[33]。そこでオーウェンは博物館を別個の建物に分割する案を提案した。曰く「人間の業(英: works of Man)」——美術品、古物、書籍、写本——を収蔵する建物と、「神の業(英: works of God)」——自然史部門——を収蔵する建物を分けるというのである[34]。彼は、イギリス帝国の拡張によって標本の収集能力が高まったことを指摘し、これらの標本を保管・展示するための空間を増やせば、研究は促進され、イギリスの威信を高めることにもつながると主張した[35]。

動物学という学問の偉大な道具は、ベーコン卿が指摘するように、自然史博物館である。ヨーロッパの全ての文明国はこのような博物館を所有している[注釈 10]。イングランドの博物館も、その発足時の制約ある状況が許す範囲で、着実に発展を遂げてきた。現在、国民は議会が公表した報告書、政府への陳情、評論誌やその他の定期刊行物の記事を通じて、国立自然史博物館の現状とその喫緊の課題を十分に認識している。その中で最も差し迫った、そしてこの偉大な帝国にふさわしいコレクションとするために不可欠なものは「空間」である。我々の植民地には、動植物の形態が最も奇妙な地球上の地域がある。世界のどの帝国も、大英帝国ほど多様な動物の生命形態を収集したことはない。未知の土地で活躍する冒険的な旅行者や、遠隔地の植民地でたくましく暮らす入植者が、異国の動物の捕獲と輸送において、これほど多くの精力と知性を示したことは、イギリス本国の海岸を出発した者たち以外にいない。その結果、外国の博物学者たちは、イギリスの首都と国立博物館に、彼らの比較と推論のための最も豊かで多様な資料があると期待して訪れる。そして、それらの資料は、哲学的な動物学の進歩に卓越して貢献し、国家の偉大さと、そのような完璧さを達成しうる独特な国家的資質に見合う規模であるべきなのだ。しかし、動物学標本を受け入れ、展示するためには空間が必要であり、単なる展示のための空間だけでなく、秩序だった展示のための空間が必要である。展示室は、それぞれを占める分類群の性質と、その大きさや形が関連していなければならない。それらは、学生や聡明な来館者が分類群の範囲を理解し、その共通または基本的な特徴に重ね合わせられた変異の種類と順序を辿ることができるようなものであるべきだ。—Richard Owen, President's Address to the British Association for the Advancement of Science, 1858[40]

1858年、当時大蔵大臣であったベンジャミン・ディズレーリに対して、イギリスを代表する科学者120名が連名で書翰を送り、自然史コレクションの展示・保管において現行の建物が著しく不十分であると訴えた[33][注釈 11]。1860年1月、博物館の理事会はリチャード・オーウェンの提案を承認した[26]。(当時、大英博物館の理事は50名いたが、オーウェンの案を支持したのはわずか9名にとどまった。しかし、理事のうち33名が会合に出席しなかったため、9対8という僅差でオーウェンの計画は可決された[34]。)

オーウェンは、総面積500,000 sq ft (46,000 m2)にも及ぶ巨大な新館を構想していた。この建物は自然史コレクションを収蔵し、最大級の標本展示にも対応できるよう設計される予定だった[41]。オーウェンはまた、大型動物を展示することが新しい博物館への集客に繋がると考え、特に大型クジラの全身標本を収集・展示したいと強く望んでいた。彼は、大型種のクジラが絶滅の危機に瀕していると考えていたため、機会があるうちに標本を確保する必要があると感じていたのである[41]。(科学教育に関する王立委員会が、展示のためどれほどの敷地が必要かと尋ねたところ、オーウェンは「まずはクジラ70頭分の敷地が欲しい」と答えたと伝えられている[42]。)

1861年10月、オーウェンは新たに大蔵大臣に就任したウィリアム・ユーアート・グラッドストンを案内し、大英博物館内の自然史部門の手狭で劣悪な環境を見せた。展示室や収蔵庫が極端に混雑し、照明も不十分であることを実地で示すことで、より大規模な施設の必要性を訴えたのである[43]。

1864年、議論の末、サウス・ケンジントンにあった1862年のロンドン万国博覧会の旧会場跡地を選出。そこで、万国博覧会の建物を設計したフランシス・フォークに博物館の建設を依頼した[44]。しかし、翌年12月にフォークが死去したため、新進の建築家アルフレッド・ウォーターハウスがこれを引きついた。ウォーターハウスはこの規模の建物の建設に携わったことが無かった。彼はフォークの設計に不満を抱いており[45]、1868年には議会に修正案を提出、認可を勝ち取った[44][注釈 12]。

植物より動物を重視していたオーウェンは、博物館に植物標本が収蔵されること自体に不満を抱いていた。そのため、新築計画の交渉が進む中で、彼は植物コレクションをキュー王立植物園へ移管し、国内の植物生体と植物標本を統合する案を支持した[47]。しかし、オーウェンは、博物館が自然を網羅しなければ、その意義が薄れると考え直した[48]。そして、1870年に科学教育に関する国家政策を見直すため科学教育に関する王立委員会が開催された際には実際に働きかけ、植物コレクションの移管を廃案とした[49]。こうして、1873年になってようやく新博物館の建設が始まったのである[43]。

Remove ads

ウォーターハウスの建築

ウォーターハウス[注釈 2]が設計したロマネスク様式の建物は[51]、ドイツの宗教建築をゆるやかに踏襲したものだった[52]。創造論者として有名であったオーウェンは、この博物館が神の作品を展示することで宗教的な役割を果たすと考えていた[53]。中心には、非常に大きな長方形のセントラル・ホールと、その北側に位置する小さなホールがあった[54]。来館者は通りからセントラル・ホールへと入り[55]、そこにはオーウェンが「索引コレクション」と呼んだ典型的な標本が展示される予定だった。これは、自然史に不慣れな人々が収蔵品の概要を把握できるよう意図されていた[45][56][57]。セントラル・ホールからは、東と西に長い展示室が伸びて博物館の南面を形成し、資金が許せば、さらに東、西、北にも展示室を追加して長方形の建物を完成させる計画だった[58][注釈 13]。

当時としては珍しく、ウォーターハウスの建物は内側も外側もテラコッタで覆われていた[61]。これはイングランドで初めての試みだった[61]。建設費は高額だったものの、この素材は汚染がひどかったロンドンの酸性雨に強く、建物を洗い流して清潔に保つことができた[62][注釈 14]。また、複雑な繰形や彫刻で装飾を施すことも可能だった[62]。セントラル・ホールのすぐ北にある小さなノース・ホールは、イギリスの自然史に特化した展示に使われることになった[65][注釈 15]。1881年4月18日、新しい大英博物館(自然史)が一般公開された[67][68]。ブルームズベリーからの展示品の移送は困難で時間のかかる作業だったため、開館時には建物の大部分がまだ空だった[65]。

Remove ads

ヒンツェ・ホール

要約

視点

現在ではヒンツェ・ホールと呼ばれているセントラル・ホールは広大なだけでなく天井高も大きくなり、マンサード屋根(漆喰塗りであった)の高さ (22 m) にまで達した[69][70]。またホールには屋根と壁の境界を沿うように天窓が設置された[69]。ホール北端には、小さなノース・ホールへと続く拱廊に挟まれた大階段があった[65]。この階段は、ホールのほぼ全長にわたって伸びるバルコニーへとつながり、さらにその先には、メインエントランス上の大きな踊り場へと続く別の階段があった。つまり来館者は、最初の階段に到達するためにホールの床を全長にわたって歩き、次に二番目の階段に到達するためにバルコニーを縦断する設計となっていた[71]。しかしながら、それはウォーターハウスが建物を装飾する上で困難をもたらした。天窓が天井よりも低かったため[55]、屋根の部分は部屋の他の場所に比べて比較的暗かったのである。また、来館者の動線を考慮すると、デザインはより低い床面から見た時も、両側の高い位置にあるバルコニーから見た時も魅力的なものである必要があった[71]。これに対処するため、ウォーターハウスは170 ft (51.8 m)[70]の天井を植物の絵で装飾することに決めた[69]。

下部の板絵には、慣例的な様式で葉の表現が施される。上部の板絵は、より多様な色彩で扱われ、デザインは古風な趣を持つものとなる。表現される主要なアイデアは「成長」だ。色彩は、屋根の頂点に近づくほど最も鮮やかになるように配置する。

公共建築長官[注釈 3]であったアクストン・スミー・エアトンは、この計画に否定的で、可能な限りの経費削減を目指していた[72]。彼は芸術を嫌い、芸術家や建築家の過剰な活動を抑制するのが自分の責任だと考えていた[59]。以前にもウォーターハウスが当初提案した木製天井と鉛の屋根を、より安価な石膏とスレートに差し替えさせた[59][73]エアトンは、ウォーターハウスによる天井装飾の計画にも反対した[73]。しかし、ウォーターハウスは建設時の足場が残っているうちに装飾を施せば、装飾された天井も単なる白い天井も費用は変わらないことから最終的にエアトンを認めさせた。さらにウォーターハウスはザクロとモクレンのサンプル絵画を2点作成してエアトンに提示し、エアトンは天井装飾のために£1,435 (2023年時点の£160,000と同等[14])を承認した[73]。さらに絵画の承認を得た後、一部に金箔装飾の許可を得た[73]。

描かれる植物がどのように選ばれたか、誰が初期のデザインを担当したのか、その記録は残っていない[69]。Knapp & Press 2005は、ウォーターハウス自身が博物館の標本をもとに作業した可能性が極めて高いと考えている[69]。一方Stearn 1980は、当時の博物館植物部門の責任者であったウィリアム・カラザースが絵を選んだと見ている[74]。

初期の下絵に基づく絵画の制作を、ウォーターハウスはマンチェスターのBest & Leaに所属する芸術家チャールズ・ジェームズ・リーに依頼した[72]。ウォーターハウスは以前にもハーワース・オン・ティーズのロックリフ公園で彼と協働していた[72]。ウォーターハウスはリーに複数の植物画を提供し、「屋根の上部に最も適した果物や花の絵を選び、準備し、金箔を施す」よう求めた[72]。下絵を誰が描いたのかは記録されていない[75]。

Best & Leaはこの仕事に対し、£1,975(2023年時点の£220,000と同等[14])の報酬で合意した[76]。板絵がどのように描かれたかは記録されていないが、リーが足場から直接天井に描いた可能性が高いと考えられている[76][75]。

天井の主部

ウォーターハウスとリーによる天井のデザインは、「成長と力」をテーマにしている。両側面の天窓から、3列の板絵がメインホールの全長にわたって伸びており、一番上の3列目が屋根の頂点で合流する[77]。下部の2列は6枚1組の区画からなり、各区には異なる種類の植物が描かれている[78]。植物が頂点に向かって枝を伸ばす様子は、「成長」を表現している[77]。天井を支える大梁は、列に沿って板絵3枚進むごとに配置され、板絵を9枚の正方形の区画に分けている[79]。大梁はデザインの不可欠な要素であり、地上からはほとんど見えないが、上部の展示室からははっきりと見えるように設計されている。これは「自然と協働する産業」を表現している[80]。

大梁自体は12世紀のドイツ建築に基づいている。それぞれが丸いアーチを形作っており、筋交いによる三角形が連なってジグザグ模様を作り出している。上向きの各三角形の中には、金色の高度に様式化された葉の意匠が置かれて、6種類の異なる葉のデザインがホールの全長にわたって繰り返されている[80]。大梁に垂直に、つまりホールの長手方向に、7本の鉄製の支持梁が走っている。その最上部の梁が屋根の頂点を形成し、その下の左右の梁(最上段と中央の板絵列を隔てる)には、クリーム色と緑色の長方形の幾何学模様が描かれている[81]。さらにその下の左右の梁(中央と最下段の板絵列を隔てる)は、同じクリーム色と緑色の色調で装飾されているが、今回は上向きの緑色の三角形のデザインが施されている[81]。最も下部の梁(板絵と天窓を隔てる)は深いバーガンディ色に塗られており、その上部の板絵に描かれた植物の学名が記されている。これらの名前は金色の点と高度に様式化されたバラのモチーフに挟まれている[81]。オーウェンの要望により、植物名には英語名ではなく二名法による学名が使われた。彼はこれが来館者への教育目的になると考えたのだ[82]。

ホールの両端にある板絵の最も外側の縁を除き[83]、9枚の板絵の各セットは、大梁の横にほぼ抽象的な葉のデザインで縁取られている。これらの装飾は天窓と大梁の間の空間に沿って続き、下のテラコッタの壁まで達しており、壁と天井のデザインの間の視覚的なつながりを提供している[82]。

メインエントランスとメイン階段の踊り場の間では[84]、下部の2列の板絵は背景がすべて淡いクリーム色で統一されているが、これは鑑賞者の注意をイラスト化された植物に引きつけることを意図している[82]。選ばれた各植物は、来館者にとって、もしくは博物館自体にとって特に重要であると見なされていた。3列の各区画は異なる種を描いているが、すべておおよそ似たデザインとなっている[82]。最下段の中央の列は当該植物の幹や茎を描き、その両側の板絵と上段の3枚の板絵は、最下段中央の板絵から広がる植物の枝を描いている[82]。このデザインは、鑑賞者の視線を上へと誘導し、植物が成長している印象を与えることを目的としていた[85]。

古風な板絵

オッテリアと様式化された鳥を描く古風な板絵。

ウコン。ナサニエル・ウォリッチ筆(1832)

6枚組の板絵の上、屋根の頂点に隣接する板絵はウォーターハウス曰く「古風な(英: archaic)」板絵であり、下部の板絵とは根本的にデザインが異なる。各板は金箔の帯で囲まれ、背景は6枚組のような淡いクリーム色ではなく、濃い緑色である。6枚組の板絵はメインホール天井と南側踊り場天井で構成が異なっているが、古風な絵の様式はセントラル・ホール全長にわたって変わらない[84]。

古風な板絵には、平面的に様式化された植物が淡い色彩と金色のハイライトで描かれ、時には鳥や蝶、昆虫が添えられている[86][87]。6枚組の板絵とは異なり、古風な板絵にはラベルが付けられておらず、中には種の見分けがつかないほど様式化されたものもある[87][88]。

ウォーターハウスとリーが古風な板絵のデザインをどのように選んだのか[89]、あるいはどのイメージから得たのかについては記録が残っていない[83]。デザインが平面的であることから、博物館の植物標本室にある押し花、あるいは大英博物館の植物学に関する蔵書の図版を基にした可能性がある[89]。中には、ナサニエル・ウォーリッチの著書 Plantae Asiaticae Rariores のイラストを参考にしたようにも見受けられる板絵もある[90]。

バルコニー

トカゲ、カタツムリ、鳥、カニが描かれたバルコニー天井の板。

鳥、昆虫、蝶、パテラエ[注釈 16]が描かれた北ロビーの天井。

ヒンツェ・ホールを挟むバルコニーの天井も装飾されているが、こちらははるかに簡潔なデザインだ。天井には、四角い板にステンシル模様があしらわれ、その中にそれぞれ異なる植物や動物の小さなイラストが嵌め込まれている。これには古風な板絵に登場する鳥や昆虫が全て含まれている他、サボテン、オウム、カニ、ヒナギク、魚、タカ、トカゲ、タコ、松ぼっくり、ザクロ、カタツムリ、ヘビなども描かれている[91]。各バルコニー北端のロビー(元々は軽食室への入り口だった)の天井は、鳥、昆虫、蝶、そしてパテラエ[注釈 16]などがステンシルで描かれている[91]。

南側の踊り場

メインホールの意図的に露出された梁とは異なり踊り場の上にある支持アーチはテラコッタの仕上げ材で覆われている。

踊り場天井の9枚組の一つ。古風な板絵自体は変わらないが、下の板にはそれぞれ別種が描かれている。

ヒンツェ・ホールの洞窟のような、意図的に大聖堂を思わせる雰囲気とは異なり[77]、メインエントランスの上の踊り場、つまりバルコニーと上階をつなぐ部分の天井は、異なるデザインになっている[71]。ヒンツェ・ホールのように鉄骨の大梁が露出して装飾されているのではなく、この部分の構造梁は、建物の壁と同じテラコッタ様式で覆われている[71]。踊り場と階段の構造上、この部屋の端の天井は1階から明瞭に見えなかったため、遠くから見上げても魅力的に見えるようなデザインにする必要性は低かった。その代わりに、この天井部分のデザインは、比較的近い距離から見られることを意図して作られた[93]。

ホールの他の部分と同様に、この天井も依然9枚一組の区画に分かれている[93]。古風な板絵は引き続き全長にわたって配置され、天井の他の部分とのテーマ的、視覚的なつながりを表現している[87]。各区の下部6枚の板絵は、一枚の植物が全体に広がるようには描かれていない。代わりに、下部2列の36枚の板にはすべて異なる植物が描かれた[93]。これらはそれぞれ、大英帝国にとって特に重要と見なされた植物である[75][93]。

Remove ads

ノース・ホール

北端の階段を挟むように設置された拱廊はノース・ホールへと通じている。ここはオーウェンがイギリスの自然史を展示するために意図した場所だった[66]。ヒンツェ・ホールと同様に、この天井も部屋の両側に沿って長い天窓の上に板絵が並ぶ構造だが、ヒンツェ・ホールの3列に対しこちらは2列で、各列には9枚の板絵が配されている[94]。ヒンツェ・ホール最上段の古風な板絵とは異なり、こちらでは両側の上段の列は簡素な緑色の板絵で構成されている。それぞれの板にはイングランドのバラ、スコットランドのアザミ、アイルランドのシャムロックという国花が描かれている。これらは当時、イギリスを構成する3つの主要な地域を表していた[95]。(ウェールズは当時イングランドの一部と見なされていたため、表現されていない[95]。)

オーウェンが意図した通り、この部屋がブリテン諸島の自然史の展示に使われることを踏まえ[96]、両側の下部9枚の板にはそれぞれ、イギリスまたはアイルランドで見られる植物が描かれている[95][注釈 17]。描かれた植物は、ブリテン諸島における植物生息地の多様性を示すために選ばれた[96][注釈 18]。この建物の中で唯一、ノース・ホールの天井パネルには金箔だけでなく銀箔も使用されている[95]。(2016年の保存修復作業中に、当初ヒンツェ・ホールの一部のパネルにも銀箔が使われていたことが判明したが、銀の部分は後に黄土色で上塗りされていた[97]。) 絵自体の様式は南側の踊り場上のものと似ている[95]が、天井主部や踊り場上の板絵の淡い背景とは異なり、ノース・ホールのイラストは濃い緑色の背景に描かれている。ウォーターハウスの意図は、暗い配色によって天井を低く見せ、より親密な雰囲気を作り出すことだった[96]。

博物館初期に完成した最後の部分の一つである、ノース・ホールでのイギリス自然史の展示は、いくぶん恣意的なものであり、オーウェンの当初の意図を反映していなかった[94]。そこには鳥やネズミといった剥製にされた在来動物に加え、受賞歴のある競走馬、ウシやアヒルといった一般的な家畜、そしてよく栽培される作物や園芸野菜、昆虫の駆除に関する展示が並べられた[94]。しかしこの展示は失敗に終わり、後に撤去された[注釈 19]。ノース・ホールはその後、企画展のための空間として利用された後、最終的には博物館のカフェテリアとなった[94][注釈 20]。

Remove ads

完成後

要約

視点

壁と天井は、自然の宮殿にふさわしく、動物と植物のあらゆる種類、そしてひときわ目立つ化石の遺骸で装飾されている。計画の最も見事な部分の一つは、博物館の収蔵品を概観する目録として機能する巨大なセントラルホール [現:ヒンツェ・ホール] だ。その規模は壮大だが、収蔵品全体の要約に過ぎない。このアイデアは、大英博物館の閲覧室にある6万冊の参考図書室から着想を得たものと思われる。ホールは形態こそ全く異なるが規模はほぼ同等である。ロンドン市民は、真の自然の殿堂で、まさにそうあるべき姿で聖なる美しさを示す最も楽しい研究を追求する機会を得たことを、大いに喜ぶことだろう。—The Times on the opening of the Natural History Museum, 18 April 1881[42]

博物館のテラコッタ装飾には植物をモチーフにしたものも含まれるものの、天井を除けば建物の装飾のほとんどは動物を描写している[75]。東棟には絶滅種が、西棟には現生種が描かれている[98][注釈 21]。元々、建物の正面入り口の上、両翼の間には、創造の頂点としての人間を称えるアダムの像が立っていたが、第二次世界大戦中に落下し、その後再設置されることはなかった[99][注釈 22]。博物館の開館当時、テラコッタ装飾については多くの記述がなされたが、ホール天井がどう受け取られたかについてはほとんど記録がない[100]。Knapp & Press 2005は、天井のデザインに対する世間の関心が薄かったのは、ウィリアム・モリスの華やかな花柄の壁紙や布地のデザインが普及していたため、天井の装飾がヴィクトリア朝の人々にとって予想よりも珍しいものではなかったことに起因するのではないかと推測している[79]。

劣化、修復、保存

建設中には、ウォーターハウスは理事から経費削減の強い圧力を受け、その結果、木製の天井を断念せざるを得なかった[101]。代わりに、スレート屋根の下の天井は木摺漆喰[注釈 23]で仕上げられた。板を縁取るリブは動物の毛で補強されていたが、板それ自体は補強されていなかった[103]。結果として、板絵は振動や温度変化による膨張・収縮に異常なほど影響を受けやすくなった[103]。 また、屋根が各部で異なる角度に傾斜しており、また多数設けられている雨樋や排水溝は設計が大変凝っていることから落ち葉や風で飛ばされたごみによって容易に詰まる[104]。そのため、大雨の際には水がスレート屋根を透過し、脆い漆喰の天井に到達した[104]。実際に1924年と1975年には水害で博物館は天井の修理と修復を余儀なくされた[104]。セントラル・ホールの天井高は、この作業を複雑で費用のかかるものにし、ホールの全長と全幅にわたる床から天井までの足場を必要とした[104]。脆いモザイクの床と壁のテラコッタタイルへの損傷を避ける必要があったことも、足場を組む上でのさらなる困難であった[105]。1924年と1975年に行われた修理の正確な性質と費用、および修復者の身元は不明である。関連する記録が失われているためだが、天井のひび割れが漆喰で埋められ、塗装と金箔が修正されたことは分かっている[106]、パネルの一部は完全に交換されたやもしれない[107]。 第二次世界大戦中、サウスケンジントンは激しい爆撃を受けた。建物の北、東、南、西側が直撃弾を受け、特に東棟は被害が大きく上層階は焼け落ちた廃墟と化した。爆弾は博物館の中心部を外れ、セントラル・ホールとノース・ホールの脆い天井は損傷を免れた[103]。

1975年の修復以降、天井は再び劣化し始め、漆喰の一部は下地から剥がれ落ち[88]、一部の板絵の塗装が剥がれ[107]、繊細な漆喰細工にはひび割れが生じた[109]。セントラル・ホールの両端が最もひどく劣化し、踊り場やホール北端のひび割れは肉眼で確認できるほど大きくなり、ノース・ホールの金箔も徐々に変色していった[88]。

2001年には天井の保存に向けた全面的な改修事業が始まった[107]。専門の昇降機を用いて調査員が各板を高解像度で間近から撮影し、電子時系列データ化した[107]。これにより、職員は劣化状況を監視できるようになった[107]。2014年、実業家マイケル・ヒンツェから£500万の寄付を受け、セントラル・ホールは正式にヒンツェ・ホールと改称された[110]。2016年には、それまでホール中央を占めていたディプロドクスの骨格のディッピー模型を、天井から吊り下げるシロナガスクジラの骨格に置き換える作業と並行して、さらなる保存修復作業が行われた。具体的には、漆喰のひび割れが埋められ、剥がれたり浮いたりした塗装は和紙で補修された[97]。

Remove ads

天井板の配置

要約

視点

ヒンツェ・ホール

板絵は区画単位でまとめられており、一区画につき9枚の板からなる。中央の最上部2列(55~108番)は古風な板絵である。外側の2列のうち、ホールの南端、踊り場とメインエントランスの上にある6区画(1~18番および109~126番)では、それぞれの板絵にはイギリス帝国にとって特に重要と考えられた異なる植物が描かれている[93]。一方、メインホールでは一区画6枚で計12区画(19~54番および127~162番)あり、各区には来館者や博物館の歴史にとって特に重要な植物が描写されている[82]。

| 1 | Garcinia hanburyi は東南アジアに分布するガンボージの木の一種である[注釈 24][111]。なお、ガンボージとは比丘の纏う法衣の染料で、深い黄色である[112]。

板絵には Garcinia hanburyii とあるが、これは誤記である。 |

| 2 | Docynia indica[111]。バラ科の植物である。南アジア、東南アジア原産で果実はジュース、ワイン、関連製品の生産に使われる[113]。 |

| 3 | ヒマラヤヤマボウシ[114][115](Cornus capitata)。南アジア原産で観葉植物でもある[111]。 |

| 4 | コーヒーノキ[114](Coffea arabica)は[111]コーヒーの品種の一つ。ブリテン島においては、中世(17世紀前半)におけるヴェネツィア商人による紹介以降、飲料として高い地位を占めた[116][注釈 25]。開館当時、コーヒーの貿易はオランダ東インド会社に支配されていたが、英領東アフリカ(現ケニア)におけるプランテーションにて自給を可能にした[118]。 |

| 5 | タバコ[114](Nicotiana tabacum)はナス科の植物で、嗜好品であるタバコの原料である[111]。マルバタバコ[114](Nicotiana rustica)製のタバコはロアノーク植民から本国に導入されたものだったが、その味は欧州市場では好まれなかった[119]。一方で経済的自立が目指されていたバージニア植民地では、入植者ジョン・ロルフが旗を振り、スペイン植民地からより味がまろやかで美味であるタバコの種子を導入、生産を開始した[120]。まもなくバージニアの風土はタバコによく適すことが判明し、バージニアに大きな富をもたらした[120]。タバコ栽培による経済的利益は、植民地の繁栄と北米沿岸におけるイギリス権益の拡大を助長する反面、タバコ生産に必要な労働集約は、イギリスが大西洋奴隷貿易に参入する遠因となった[121]。 |

| 6 | カイトウメン[114](Gossypium barbadense)[111]。16世紀以来、地中海地域から輸入された綿は、イギリスで限定的に使用されていた。しかし、インドでの勢力拡大により、モスリンやキャラコといった、どちらもワタ属のナンキンワタ(Gossypium arboreum)から作られる織物が、大量にイギリスに輸入されるようになった[122]。綿を原料とする織物はアフリカで高く評価されており、その結果、インド製の織物は奴隷と引き換えにイギリスからアフリカの支配者に取引され、奴隷はさらに北米に送られてタバコ産業で労働を強制された[122]。18世紀後半から19世紀初頭にかけて、産業革命が始まると、原綿がイギリスに送られ、新しく建設された綿工場で織物へと加工されるようになる[123]。これらの工場に供給するため、ナンキンワタは、新たに独立したアメリカ合衆国の南部諸州全体に植えられ、その多くは安価な奴隷労働者によってまかなわれた。インドのカイトウメンよりも繊維が長かったため、新しい産業工場での織物生産により適していたのである[123]。この植物はイギリスとアメリカの両経済にとって不可欠なものであった。開館当時、綿花はアメリカからイギリスへの輸出額の半分以上を占めており[123]。イギリス国内の雇用の約10分の1が綿産業に関連していた[124][注釈 26]。 |

| 7 | アーモンド[114](Prunus amygdalus)[125]は、キリスト教では宗教的に重要な意味を持ち、聖書には「この地で最高の果物」と記されている[126]。 |

| 8 | Myroxylon balsamum は、ペルーのバルサムとよばれる、食料品の風味付けや化粧品や香水の重要な中間素材であり、伝統的な薬としてもよく使われていた。

板絵には Myroxylon pereira とあるが、これは旧称である。 |

| 9 | ハナモツヤクノキ[114](Butea frondosa)は[125]、南アジア原産で、タンニンの原料である[127]。 |

| 10 | ブラックオーク[128](Quercus velutina)は[125]は、北アメリカ原産の種であり、13植民地の大部分に固有のものであった[129]。木材であり[129]、またクエルシトロンの原料でもあった[124]。19世紀に合成顔料が発明される以前、クエルシトロンはヨーロッパで最も一般的に用いられた染料の一つであり、主にグラスゴーを経由して輸入されていた[130]。

板絵にはQuercus tinctoriaとあるが、これは旧称である。 |

| 11 | Magnolia fraseri は、アパラチア山脈のブルーリッジ山脈に自生する植物である[131]。観葉植物として欧州で人気を博した。この絵はウォーターハウスがアクストン・スミー・エアトンに天井装飾の許可を得たときに使われた二図の一つである[73][注釈 27]。

板絵にはMagnolia auriculataとあるが、これは旧称である。 |

| 12 | ベルガモット[114](Citrus bergamia)。ベルガモットは香水の原料であり、またアールグレイの香りづけにも使われる[132]。 |

| 13 | マロニエ[114](Aesculus hippocastanum)は[133]。バルカン原産。欧州で広く栽培されると同時に観葉植物としても人気を集める。「コンカー」として知られる種子は、かつて馬に対し効用があると考えられていた[134]。 |

| 14 | マチン[114](Strychnos nux-vomica)。南アジア原産[133]。19世紀の英国では、この木の果実から生成されるストリキニーネは毒物として広く流通しており、特に殺鼠剤として重要な商品であった[135]。 |

| 15 | ビルマウルシ[136](Gluta usitata)。ミャンマーでは伝統的にニスの原料として使用されていた[133]。19世紀には英国の風土でも育つアジア原産の観葉植物として導入された[137]。

板絵には Melanorrhœa usitata とあるが、これは旧称である。 |

| 16 | Rhododendron maddenii の亜種である Rhododendron formosum[133]。数多く存在するツツジ属を代表する一種。ヒマラヤ山脈山麓に分布する。したがって英国の寒冷湿潤な気候でもよく育った。19世紀には観葉植物として一世を風靡し、園芸の中核をなした[130]。やがて近縁種のアザレアとともに、これらの栽培品種はイギリス帝国全体にまで広く普及することとなる[138]。 |

| 17 | サトウキビ[114](Saccharum officinarum)。当時は砂糖の主要な供給源であった[133]。歴史的に見れば、イギリスでは砂糖はあまり使用されてこなかったが、18世紀には非常に人気を博するようになった。1750年には、砂糖がヨーロッパ全体の輸入品の約5分の1を占め、その圧倒的多数は、カリブ海における英仏の奴隷プランテーションから輸入されたものであった[139]。19世紀に入ってからも砂糖の人気は高まり続け、1800年から1850年の50年間で、イギリスにおける一人あたりの砂糖消費量は倍増した[140]。 |

| 18 | セイヨウスモモ[114](Prunus domestica)は、最も一般的なスモモの種である[133]。早くから栽培化された果樹の一つと考えられており[141]、スモモ(特にダムソン種)は、イギリス料理における重要な要素であった。 |

| 19–24 | Banksia speciosa[142]は、オーストラリア原産の植物であり、イギリスではほとんど栽培されておらず、人々にはあまり知られていなかったと考えられる。この植物が含まれたのは、おそらくエンデバー号の博物学者であり、属名の由来ともなったジョセフ・バンクスへの献辞としてであろう[143][144]。1820年、バンクスが収集品を遺贈したことにより、それらは大英博物館の植物展示の中核をなすこととなった[143]。なお、バンクシア・スペシオーサはバンクスに因むものの、彼がエンデバー号による航海中に採集した種ではなく、ロバート・ブラウンによって初めて記載されたものである[25]。 |

| 25–30 | モモ[114](Prunus persica)[145]。モモはイギリスの気候ではあまりよく育たないが、それでも当時は人気のある果物であった[146]。開館当時、モモの木は温室内や、日光で温められる南向きの壁に沿って広く栽培されており、モモは贅沢品と見なされていた[147]。 |

| 31–36 | カカオ[114](Theobroma cacao)[148]。イギリスでは栽培されていなかったが、当時のイギリスではチョコレートは大変人気であった。これを描いたのは、ハンス・スローンへの献辞だったのかもしれない[144]。 |

| 37–42 | オウシュウナラ[114](Quercus robur)。長寿で丈夫かつ強靭なナラはイングランドの象徴とみなされてきた樹木であり、歴史的な建造物や軍艦の建材としても利用されてきた[85]。 |

| 43–48 | ヨーロッパブドウ[114](Vitis vinifera)[149]。ブドウはイギリス原産ではないが、訪問者たちはワインの製造を通じてブドウに親しんでいたと考えられる。当時、ワインは贅沢品と見なされていた[150]。 |

| 49–54 | ダイダイ[114](Citrus aurantium)[151]。一般的にはイギリスでは栽培されなかったが、マーマレードや香水の主要な原料として、イギリス文化における定番の存在であった[152]。 |

| 55 | 様式化された Butea frondosa が描かれた古風な板絵[153]。 |

| 56 | 様式化されたテンナンショウ属(Arisaema)が描かれた古風な板[153]。 |

| 57 | 様式化されたビワモドキ属(Dillenia)が描かれた古風な板絵[153]。 |

| 58 | 様式化されたコショウ属(Piper)、おそらく Piper ribesioides が描かれた古風な板絵[154]。 |

| 59 | 様式化されたウコン属(Curcuma)が描かれた古風な板絵[154]。 |

| 60 | 様式化されたラン科(Orchidaceae)が描かれた古風な板絵[154]。 |

| 61 | 様式化されたアロエ属(Aloe)が描かれた古風な板絵[155]。 |

| 62 | 様式化されたラン科(Orchidaceae)が描かれた古風な板絵[155]。 |

| 63 | 様式化されたスイートオレンジ(Citrus × sinensis)が描かれた古風な板絵[155]。 |

| 64 | 様式化されたラン科(Orchidaceae)が描かれた古風な板絵[156]。 |

| 65 | 様式化されたミズオオバコ属(Ottelia)が描かれた古風な板絵[156]。 |

| 66 | 様式化されたアキー(Blighia sapida)が描かれた古風な板絵[156]。 |

| 67 | 様式化されたダリア属(Dahlia)が描かれた古風な板絵[157]。 |

| 68 | 様式化されたクワッシア[114](Quassia amara)が描かれた古風な板絵[157]。 |

| 69 | 様式化されたバラ属(Rosa)が描かれた古風な板絵[157]。 |

| 70 | 様式化されたフィテレファス属(Phytelephas)が描かれた古風な板絵[158] |

| 71 | 様式化されたイチゴノキ[114](Arbutus unedo)が描かれた古風な板絵[158]。 |

| 72 | 様式化された正体不明の植物が描かれた古風な板絵[158]。 |

| 73 | 様式化されたマロニエ(Aesculus hippocastanum)が描かれた古風な板絵[159]。 |

| 74 | 様式化されたキダチノウゼン[114](Markhamia stipulata)が描かれた古風な板絵[159]。 |

| 75 | 様式化されたシラン科属(Bletilla)が描かれた古風な板絵[159]。 |

| 76 | 様式化されたケシ[114](Papaver somniferum)が描かれた古風な板絵[160]。 |

| 77 | 様式化されたマトニア属(Matonia)が描かれた古風な板絵[160]。 |

| 78 | 様式化されたニガウリ[114](Momordica charantia)が描かれた古風な板絵[160]。 |

| 79 | 様式化されたバンジロウ[114](Psidium guajava)が描かれた古風な板絵[161]。 |

| 80 | 様式化されたヒマワリ[114](Helianthus annuus)が描かれた古風な板絵[161]。 |

| 81 | 様式化されたザクロ[114](Punica granatum)が描かれた古風な板絵[161]。 |

| 82 | 様式化されたラン科(Orchidaceae)が描かれた古風な板絵[153]。 |

| 83 | 様式化されたユズノハカズラ属(Pothos)が描かれた古風な板絵[153]。 |

| 84 | 様式化されたグラジオラス属(Gladiolus)が描かれた古風な板絵[153]。 |

| 85 | 様式化されたクリスマスローズ属(Helleborus)が描かれた古風な板絵[154]。 |

| 86 | 様式化されたムラサキツユクサ属(Tradescantia)が描かれた古風な板絵[154]。 |

| 87 | 様式化された正体不明の植物が描かれた古風な板絵[154]。 |

| 88 | 様式化されたオオグルマ[114](Inula helenium)が描かれた古風な板絵[155]。 |

| 89 | 様式化されたクズウコン科(Marantaceae)が描かれた古風な板絵[155]。 |

| 90 | 様式化されたバニラ[114](Vanilla planifolia)が描かれた古風な板絵[155]。 |

| 91 | 様式化されたガガイモ亜科(Asclepiadoideae)が描かれた古風な板絵[156]。 |

| 92 | 様式化されたウマノスズクサ科(Aristolochiaceae)が描かれた古風な板絵[156]。 |

| 93 | 様式化されたトケイソウ属(Passiflora)が描かれた古風な板絵[156]。 |

| 94 | 様式化されたジギタリス(Digitalis purpurea)が描かれた古風な板絵[157]。 |

| 95 | 様式化されたガマズミ属(Viburnum)が描かれた古風な板絵[157]。 |

| 96 | 様式化されたアヤメ属(Iris)が描かれた古風な板絵 [157]。 |

| 97 | 様式化された Rhododendron arboreum が描かれた古風な板絵[158]。 |

| 98 | 様式化されたタチアオイ[114](Alcea rosea)が描かれた古風な板絵[158]。 |

| 99 | 様式化されたパイナップル[114](Ananas comosus)が描かれた古風な板絵[158]。 |

| 100 | 様式化されたユリ属(Lilium)が描かれた古風な板絵[159]。 |

| 101 | 様式化されたシュクシャ属(Hedychium)が描かれた古風な板絵[159]。 |

| 102 | 様式化されたワタ属(Gossypium)が描かれた古風な板絵[159]。 |

| 103 | 様式化されたブラジルナットノキ[114](Bertholletia excelsa)が描かれた古風な板絵[160]。 |

| 104 | 様式化された Magnolia fraseri が描かれた古風な板絵[160]。 |

| 105 | 様式化されたオランダカイウ[114](Zantedeschia aethiopica)が描かれた古風な板絵[160]。 |

| 106 | 様式化されたキク科(Asteraceae)が描かれた古風な板絵。おそらくハゴロモギク属(Arctotis)もしくはキク属(Chrysanthemum)と思われる。 |

| 107 | 様式化されたオオバナサルスベリ[114](Lagerstroemia speciosa)が描かれた古風な板絵[161]。 |

| 108 | 様式化されたトケイソウ[114](Passiflora caerulea)が描かれた古風な板絵[161]。 |

| 109 | チャノキ[114](Camellia sinensis)[162]。その葉から作られる茶は、中国において何千年にもわたり飲まれてきた[163]。17世紀初頭から、茶は欧州へと少量ずつ輸入されていたが、当初はイギリスではほとんど知られておらず、非常に高価な飲み物であった[163]。18世紀初頭以降、茶は次第に人気を博し、イギリス東インド会社は清国から大量の茶を輸入するようになった[163]。清国は、茶や陶磁器、絹、香辛料など他の輸出品に対して銀での支払いを要求し続けたため、イギリスは貿易赤字と銀の不足に直面することになった[163]。

1773年、イギリス政府は東インド会社を支援し、13植民地への密輸を抑制する目的で茶法を制定し、東インド会社が13植民地へ無関税で茶を輸送できるようにした。これがボストン茶会事件を引き起こし、その後のアメリカ独立戦争へとつながり、最終的にアメリカ合衆国の成立を導くこととなった[164]。 清国は依然、茶葉の供給を独占していたが、1826年、東インド会社が新たに征服した領地であるアッサムにて、自生するチャノキが見つかった[164]。1848年、東インド会社は植物学者ロバート・フォーチュンを現地の商人に仕立て上げ、最高品質のチャノキの苗木を盗み取った[注釈 28]。苗はウォードの箱に入れてインドへと輸送され、アッサムおよび他の東インド会社の支配下にあるヒマラヤの山麓に植えられた。これらの地域は気候が漢土の茶産地と似ていた[164]。こうしてチャノキは英領インドの輸出品として大きな割合を占めた[165]。 |

| 110 | Aloe succotrina は[162]、南アフリカのケープ州に固有の種である[166]。ローマ帝国の時代から、ソコトラアロエ[114](Aloe perryi)に由来する薬剤がソコトラ島からヨーロッパに輸入されていた[118]。そのため、ヨーロッパの植物学者たちが初めてケープ地方に到達した際、現地のアロエをソコトラ産のものと同一種だと誤認し、それにちなんだ名称を与えた[118][注釈 29]。開館当時、アロエ由来の薬剤は広く使用されていた[118]。 |

| 111 | シトロン[114](Citrus medica)[162]。古代より栽培されてきた最初の柑橘類であり[167]、シトロンは多くの薬剤において重要な成分とされてきた[31]。 |

| 112 | ザクロ[114](Punica granatum)は[162]、イギリスの気候では育たず、イギリス料理にもほとんど用いられなかった[135]。それでもこの植物が採用されたのは、宗教的な象徴性を考慮してのことであった可能性が高い[135]。この絵はアクストン・スミー・エアトンに天井装飾の許可を得たときに使われた二図の一つである[73][注釈 27]。 |

| 113 | クワッシア[114](クワッシア)は[162]、英領ギアナに広く自生していた[118]。天然の殺虫剤として、19世紀の医学においては寄生虫の治療薬や、蚊の繁殖を防ぐラルビサイドとして高く評価されていた[118]。 |

| 114 | アキー(Blighia sapida)[162]。西アフリカ原産であるが、現地の住民やヨーロッパ人入植者によっても、同地ではほとんど栽培されていなかった[168]。18世紀にジャマイカへ導入され、安価で栄養価の高い奴隷用の食料として用いられた[169]。その後広く普及し、現在ではジャマイカの象徴と見なされている[168]。 |

| 115 | ベンガルガキ(Diospyros malabarica)。伝統的な黒染料の原料である[171]。 |

| 116 | ポップコーン[114](Zea mays)[171]。列強による植民地化以前、アメリカ大陸の広い地域において主食とされていた。さまざまな気候条件で栽培可能であったことから、開館当時には、すでに世界各地で栽培されていた[121]。 |

| 117 | ナンバンサイカチ[114](Cassia fistula)は南アジア原産の植物である[171]。強力な下剤として、アーユルヴェーダや19世紀の西洋医学の基礎となった[135]。 |

| 118 | Calotropis procera[171]。パレスチナ原産の食用に適さない植物であり、商業的な価値もほとんどなかった[135]。ウォーターハウスおよび敬虔なキリスト教徒であったオーウェンが、この植物を描いたのは、その宗教的意義によるものであったと考えられる[135][注釈 31]。 |

| 119 | マルメロ[114](Cydonia oblonga)[171]は、19世紀の欧州で一般的に食されていたほか、観賞用としてもしばしば栽培されていた。Knapp & Press 2005, p. 96は、このマルメロが天井画に描かれた理由について、来館者が見慣れた種と異国の種を比較できるようにするためであったと推測している[135]。

板絵にはPyrus cydoniaとあるが、これは旧称である。 |

| 120 | Garcinia indica[171]。南アジア西ガーツ山脈の固有種である。現地では果実は料理によく用いられる。 |

| 121 | ニクズク[114](Myristica fragrans)は、ナツメグの原料であり[173]、何世紀にもわたり世界で最も価値の高い交易品の一つであった[174]。マルク諸島の原産で、かつてはユーラシアを横断してオスマン帝国に至り、さらにヴェネツィアへと陸路で輸入されていたため、極めて稀少かつ高価であった。このため、ナツメグ市場への新たな航路を求めて、ヴァスコ・ダ・ガマはインドへ[174]、クリストファー・コロンブスはアメリカ大陸へ[174]、そしてジョン・フランクリンは北西航路へと航海したのである[175]。マルク諸島はオランダの支配下にあったが[注釈 32]、1810年のナポレオン戦争中には、イギリス軍が一時的にバンダ諸島を占領し、ナツメグの木を押収してセイロン島に移植した[175]。 |

| 122 | Dillenia aurea は、南アジア西部から東南アジア大陸部を原産とする花木である[176]。ナサニエル・ウォーリッチの Plantae Asiaticae Rariores に初めて記載され、その植物画は天井の古風なパネル装飾の多くに着想を与えた。英国の気候で育ち、鮮やかな黄色の花を咲かせることから、19世紀には人気の観葉植物となった[137]。

板絵にはDillenia ornataとあるが、これは旧称である。 |

| 123 | セイヨウヒイラギ[114](Ilex aquifolium)は[173]、ブリテン諸島原産の数少ない常緑植物の一つである[135]。イギリスの民間伝承やキリスト教・前キリスト教時代の象徴において一般的なモチーフであり、博物館の来館者にとってはすぐに見分けられる植物であったと思われる。ウォーターハウスは英国人にとって著名なこの植物を意図的に描き込むことで、鑑賞者が同時に描かれた見慣れない種にも目を向けるよう促したのではないかとKnapp & Press 2005は推測している[135]。 |

| 124 | トウゴマ[114](Ricinus communis)は[173]はヒマシ油の原料である。ヴィクトリア朝の時代にはヒマシ油が潤滑油として重要であった[166]。アフリカ原産であるが、熱帯地域一帯に広がっており、当時は南アジア原産と考えられていた[166]。 |

| 125 | セイヨウナシ[114](Pyrus communis)。イギリスに自生する果樹の中で最も重要なものであった[135]。特徴的な果実は19世紀の鑑賞者にとってすぐに識別できるものであり、天井画をより注意深く観察させるきっかけとなった[135]。 |

| 126 | スミミザクラ[114](Prunus cerasus)。ローマ人によりブリテン諸島にもたらされて以来、この地でよく育った。チェリーパイをはじめイギリス料理の材料であり、その鮮やかな赤い果実は19世紀の来館者にも容易に識別できるものであった。Knapp & Press 2005は、マルメロと同様、なじみ深い植物を取り入れて関心を持ってもらおうとしたのだとウォーターハウスの意図を推した[135]。 |

| 127–132 | Eucalyptus globulus。開館当時にはユーカリ油の原料としてイベリア半島で広く生産されていた[152]。Knapp & Press 2005は、来館者にとって物珍しかったであろうこの植物を著名な植物と隣接して描き、注意を引こうとしたのだと考えている[82]。 |

| 133–138 | ヨーロッパアカマツ[114](Pinus sylvestris)は[177]、大ブリテン島に自生する唯一のマツ属の樹種である[146]。当時イングランドの森林は多くが伐採されていたため、カレドニアの森のマツ林は大ブリテン島にのこる貴重な原生林となった。また、ヨーロッパアカマツはスコットランドの象徴でもあった[146]。 |

| 139–144 | レモン[114](Citrus limon)[178]。オレンジと同様、レモンもイギリスではほとんど栽培されていなかったが、イギリス料理では人気があった[147]。 |

| 145–150 | イチジク[114](Ficus carica)[179]。英国では長らく知られていなかった。ただ、19世紀の来館者にしてみれば、オリーブと同様聖書のアダムとエバの描写を通じてこれを認識したものと思われる[143]。 |

| 151–156 | オリーブ[114](Olea europaea)[180]。英国では長らく知られていなかった。ブリテン諸島の気候では育たないのである。ただ、19世紀の来館者にしてみれば、イチジクと同様オリーブ油は聖書で頻繁に言及される聖油でありイギリス国教会でもよく使用されていたため、キリスト教を通じてこれを認識したものと思われる[143]。 |

| 157–162 | セイヨウリンゴ[114](Malus domestica)[181]。長年にわたり英国人の食生活の中心で、栽培化により選抜された果実として人間の自然の支配の象徴でもあった[146]。開館当時、植物学者は誤ってセイヨウリンゴの起源を Malus sylvestris に求め、ブリテン諸島原産だと考えていた[182]。 |

ノース・ホール

小さなノース・ホールでは、頂点の両側に9枚の板が2列に並んでいる[94]。両側の中央(最も高い位置)の列は無地の緑色のパネルで構成され、それぞれイングランド、スコットランド、アイルランドの3カ国を表す紋章のバラ、アザミ、シャムロックが描かれている[95]。両側の下部の9つのパネルには、それぞれイギリスまたはアイルランドに生息する植物が描かれている[95]。

| 1 | スイカズラの一種であるニオイニンドウ[114](Lonicera periclymenum)は[183]、観賞用植物として非常に高く評価されており、ブリテン島原産の植物の中でも最も甘い香りの花を咲かせるものの一つである[184]。 |

| 2 | ウスベニアオイ[114](Malva sylvestris)は、アーケオフォイト(1500年以前にイギリスへ持ち込まれた種)に分類される[183][185]。この植物は荒地、特に道路や線路沿い、畑の縁などに自生する[186]。 |

| 3 | セイヨウハシバミ[114](Corylus avellana)は、商業目的で栽培されるヘーゼルナッツの品種の中でも有力な品種として知られる[183][187]。 |

| 4 | Sonchus palustris は、かつてのブリテン諸島では一般的な種だったが、フェンズ[188]の干拓に伴い、その生息範囲は大幅に縮小した[189]。 |

| 5 | セイヨウニワトコ[114](Sambucus nigra)[188]。かつて一般的な観用植物だった。また、当館が建設された当時は、ハーブ療法にも広く使われた[190]。 |

| 6 | Datura stramonium は、[188][191]ノースホールの天井に描かれている唯一のネオファイト(1500年以降に持ち込まれ、現在野生化している種)[186]。一般的に見られる雑草であり、チョウセンアサガオにはヒヨスチンが多量に含まれており、建設時には喘息や乗り物酔いのハーブ療法に利用された[186]。また、チョウセンアサガオは強力な幻覚剤としても広く知られていた。その英名「jimsonweed」は、1676年にベーコンの反乱の最中、ジェームズタウンに駐留していた兵士たちが誤ってこの植物を食べてしまい、11日間「天然の馬鹿者(natural Fools)」になったという出来事に由来する[191]。 |

| 7 | イブキトラノオ[114](Polygonum bistorta)[188]。かつてブリテン諸島で一般的な植物であったが、耕作によってその生息範囲は大幅に減少した。しかし、観賞用植物として人気を博し、庭園から再び広まり、ブリテン諸島全体で一般的な種にまで復権した[189]。 |

| 8 | キンポウゲ属の Ranunculus lingua 。広く知られているキンポウゲの近縁種[188]。ブリテン諸島および欧州全土に自生する[192]。 |

| 9 | クリスマスローズ[114](Helleborus niger)[188]は、アルプス原産の低木である。観用植物として人気があったが、ブリテン諸島には自生しなかった。Knapp & Press 2005, p. 112は、製作者ウォーターハウスの意図について、観賞用の栽培庭園も重要な植物生息地であることを強調するためだったと推測している。 |

| 10 | ヤナギラン[114](Chamerion angustifolium)[193]は、博物館が建設された当時は比較的珍しい植物で、主に岩の多い高地に自生した[189]。しかし、岩場でも生育でき、燃えて他の植物がなくなった場所に根茎で素早く繁殖する性質があったため、第二次世界大戦下の戦略爆撃で破壊された都市部に急速に広がった[189]。これにより、ヤナギランは「fireweed(火の草)」という愛称で呼ばれるようになり、現在でもこの名でよく知られる[194]。 |

| 11 | ゴロツキアザミ[114](Onopordum acanthium)[193]は、スコットランドの国花アザミの一種。[185]。博物館が建てられた当時はイースト・アングリアが原産だと考えられていたが、現在では外来種だと考えられている[195]。 |

| 12 | アサギフユボタン[114](Helleborus viridis)[193]は、ウェールズとイングランドの南部および西部を原産とする[194]観葉植物であり、庭園から広がり、現在ではイギリス全土に自生している[194]。 |

| 13 | オオグルマ[114](Inula helenium)[193]は、イヌリンの重要な原料であり、ローマ時代から薬用植物として珍重されてきた[185]。外来種ながら何世紀にもわたってイギリス全土に根付いている[186]。 |

| 14 | ジギタリス[114](Digitalis purpurea)は、数千年前から使われている薬用植物である[190]。有効成分の一つジギトキシンは博物館設営時にはまだ心臓病に対する重要な薬だった[196]。 |

| 15 | カニナバラ[114](Rosa canina)[193]は、一般的な観葉植物。また、当時、薬用としても広く使われていたため、博物館の来館者にとっては馴染み深い植物であっただろう[190]。 |

| 16 | ツノゲシ[114](Glaucium flavum)[183]。これはグラウシンの原材料であり[197]、鎮咳去痰薬として使われる[198]。 |

| 17 | アコニット[114](Aconitum napellus)[183]。Aconitum napellus napellus は、イギリスで見られる亜種で、数少ないイギリス固有種の一つ[192]。 |

| 18 | ローレルジンチョウゲ(Daphne laureola)は[183]、哺乳類には有毒ながら鳥類には無毒であるため、雉狩りの雉を育てるためのグラウンドカバーとして、イギリスのカントリー・ハウスで広く栽培されていた[189]。 |

Remove ads

註釈

- ウォーターハウスはヴィクトリア朝の建築家。ゴシック・リヴァイヴァル建築、ロマネスク・リヴァイヴァル建築を基調とする折衷的な様式の設計で知られた。特に、教育施設や公共施設を手掛けたことで有名である。王立英国建築家協会会長、RIBAゴールドメダル受賞。 代表作にマンチェスター・アイザス裁判所(1859年設計コンペ優勝作品)、マンチェスター市庁舎(1868–1877年RIBAゴールドメダル授与作品)、ロンドン自然史博物館(1873–1881)など[1]。

- 遺言には、コレクションの処分方法が具体的に記されていた。彼は63人の評議員(科学者、政治家、宗教関係者、他の収集家、ビジネスリーダー、スローン家の成員が混在)からなる委員会を指名した。評議員たちは国王に対し、遺品を2万ポンドで買い取るよう提案する指示を受けていた。もし国王が購入を辞退した場合、彼らはそれを王立協会、オックスフォード大学、そしてエディンバラ王立内科医師会に提示し、それらが辞退した場合には、様々な海外の学術機関に提供することとされていた。指名されたどの機関も遺品の購入を望まない場合にのみ、評議員たちはコレクションの分割ができることになっていた[12]。

- 同様の博物学へのアプローチは、スペインがアメリカ大陸で植民地を拡大する中で既に行われていた。1712年以降、スペイン政府や宗教関係者は、遭遇した植物、動物、鉱物で商業的利用の可能性があるものについては、記録し報告することが義務付けられていた[31]。

- 当時存在した有力な自然史博物館といえば、フランス帝国の国立自然史博物館(1793年設立)[36]、フリードリヒ・ヴィルヘルム大学付属フンボルト博物館(1810年設立)[37]、オランダの自然史博物館(1820年)[38]、ウィーン自然史博物館(1748年創立、当時は博物館ではなく帝室の所蔵品群だった)[39]などがある。

- ガンボージの木には主に、先述したGarcinia hanburyi、南アジアに分布するGarcinia morellaやGarcinia morellaなどがある。

- No.11 Magnolia auriculata, No.112 Punica granatumの2つ。

- Blighia sapidaという学名を与えたのは大英博物館の職員であり、したがって博物館の職員は正しい名称を確実に認識していたはずである。Knapp & Press 2005は、命名者チャールズ・コーニックの専門が鉱物学者であるため[170]、博物館の植物学者が命名に不満を抱いていた可能性を指摘した[168]。

- Calotropis procera は英語圏ではソドムのリンゴ(英: Apple of Sodom)と呼ばれている。この種については1世紀にすでにフラウィウス・ヨセフスが『ユダヤ戦記』において「食べられるような色つやだが、手でもぐと煙と灰に変わってしまう」果実として報告している。1982年に植物学者・聖書学者ミハエル・ザハリーは、この種が申命記32章32節で描写される「ソドムのブドウ」と関連があると推測し、英語名もそれに由来すると述べた。アラブの伝承では、かつてこの木は見た目も味も良いリンゴの実をつけていたが、ソドムが滅ぼされるとともに呪いを受け、現在のような果肉のない繊維質の実に変わったとされている[172]。

Remove ads

引用

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads