热门问题

时间线

聊天

视角

格勒諾布爾

法國市鎮 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

格勒諾布爾(法語:Grenoble,法語發音:[gʁənɔbl] ⓘ),法國東南部城市,奧弗涅-隆-阿爾卑斯大區伊澤爾省的一個市鎮,同時也是該省的省會,下轄格勒諾布爾區[1],其市鎮面積為18.13平方公里,2022年1月1日時人口數量為156,389人,是該省人口最多的市鎮,在法國城市中排名第17位,在奧弗涅-隆-阿爾卑斯大區中則排名第三,僅次於首府里昂和工業城市聖德田。

格勒諾布爾位於伊澤爾省中部偏南,德拉克河和伊澤爾河交匯處,其北側、東南和西南分別為沙特勒斯山、貝勒多訥山和韋科爾山,是法國阿爾卑斯山地區的經濟、文化、科教、衛生和傳媒中心[2]。格勒諾布爾始建於古典時期,公元13世紀曾被一場大洪水摧毀,後恢復重建並成為多菲內的首府。格勒諾布爾是法國作家司湯達的出生地,發生於此的磚瓦之日事件被部分歷史學家認為是法國大革命的開端。19世紀末,格勒諾布爾因水電開發而興盛,此後當地由出現了大批科研機構,至20世紀中後期已發展成為法國重要的科教城市。1968年冬季奧林匹克運動會和1974年世界擊劍錦標賽均在格勒諾布爾舉辦。

Remove ads

地名來源

「Grenoble」一名來源於古羅馬皇帝格拉提安,他於公元4世紀時以自己的名字將此地命名為「格拉提安城」[史 1],在此之前,該地曾被命名為「庫拉羅」,後者出自凱爾特語,可能與當地的某種藤類作物有關[史 2]。

格勒諾布爾所處區域歷史上曾通行多菲內方言,此外該區域歷史上曾與普羅旺斯及朗格多克地區有一定來往[史 3],在法蘭克-普羅旺斯語及奧克語版本的「格勒諾布爾」維基百科條目中,「Grenoble」對應的拼寫形式分別為「Grenoblo」和「Grenòble」[註 1]。

歷史

格勒諾布爾所處區域曾發現多處新石器時期的人類活動遺蹟[史 4]。古典時期,該地為阿洛布羅基人的活動範圍,古羅馬將軍費邊·馬克西姆斯於公元前3世紀占領阿爾卑斯山西南部腹地[3],此後該地又被漢尼拔的軍隊攻占[史 5]。公元前43年,古羅馬大臣盧基烏斯·穆納提烏斯·普蘭庫斯在伊澤爾河和德拉克河交匯處附近興建了一座橋梁,兩河交匯處的右岸形成了一座名為「庫拉羅」的聚落,此乃格勒諾布爾的城市前身[4]。公元2世紀時,橋梁附近興建了海關並由弗拉維亞第一軍團(Cohors prima Flavia)鎮守,科利烏斯·馬爾庫魯斯(Collius Marculus)可能是當地的首位領主[4]。公元三世紀末,得益於商貿的發展,庫拉羅逐漸發展成為一座維庫斯,城址核心逐漸由沙特勒斯山腳下的狹窄區域轉移至位於伊澤爾河左岸開闊的平原地區[4]。公元286至292年間,庫拉羅城牆開始修建,該城牆的平均寬度超過4公尺,每25公尺左右就有一處瞭望台,而城牆內的城池面積則達到了9公頃[3]。公元381年,古羅馬皇帝格拉提安在此巡查,決定將伊澤爾河畔的庫拉羅更名為「格拉提安城」,多姆南被任命為當地的首任主教[5]。公元五世紀初,得益於伊澤爾河谷商路的開闢,格拉提安城略有擴張,鼎盛時期當地的居民數量超過2,000[4]。

公元4世紀後,羅馬帝國日趨衰落,格拉提安城的經濟發展長期陷入停滯狀態,其所在區域先後被倫巴底人、匈人、法蘭克人及勃艮第人占領,其中貢特朗於公元572年率軍攻占了阿爾卑斯西部地區[史 6],該區域逐漸形成一個獨立的傳統區域,被稱為「維埃納勃艮第的帕古斯」,此乃多菲內的前身,彼時其首府為位於隆河畔的港口維埃納[史 7]。脫離了勃艮第管制的多菲內地區長期遭到勃艮第及普羅旺斯公爵的騷擾[史 8]。公元660年,格勒諾布爾主教費爾瑞斯被刺殺,其兇手可能是勃艮第王國的一名信使[史 9]。公元7世紀初,伊澤爾河右岸建成了一座紀念羅馬的聖老楞佐的教堂(現為聖洛朗建築博物館),此後河流左岸又興建了聖母教堂(現為格勒諾布爾主教座堂)[史 10]。公元1080年,格勒諾布爾主教于格在此興建了當地首座神學院[史 11],此後他又邀請了天主教聖人科隆的布魯諾及其六名隨從在神學院附近的沙特勒斯山內創建修道院,布魯諾曾長居於此至1090年[史 12]。于格逝世後,格勒諾布爾聖母大教堂附近興建了以其命名的小教堂[史 13]。1145年,阿爾邦公爵吉格五世在原格勒諾布爾伯國的基礎上創建了維埃納多菲內,並於1155年1月前往里沃利宣布其效忠於腓特烈一世,多菲內成為神聖羅馬帝國的親王國[史 14]。

現有的文獻資料對格勒諾布爾在中世紀初期的經濟社會面貌缺乏詳細記載[4]。儘管彼時格勒諾布爾已成為一條沿伊澤爾河延伸的道路上的重要驛站,但彼時多菲內地區的經濟活動仍大多集中於八十公里外的隆河畔[史 15]。直至13世紀初,格勒諾布爾尚未超過格拉提安城鼎盛時期的規模[4]。對此,法國歷史學家貝爾納·布利尼對於格勒諾布爾在中世紀中前期的狀態有著如下的描述:

| “ | 一座農業比商業更重要的貧窮城鎮[註 2] | ” |

| ——貝爾納·布利尼[史 16] | ||

Remove ads

1191年8月10日,格勒諾布爾東南山區內的羅曼什河谷發生山體滑坡,石塊及土方掩埋了河道,使得其上游形成大型堰塞湖[史 17]。1219年9月14日夜間,該堰塞湖突然發生垮塌,致使河流下方的格勒諾布爾市區發生特大洪水,洪峰過境時水體幾乎填滿了整個格勒諾布爾盆地,其最高水位超過10公尺並倒灌入伊澤爾河谷內的格雷西沃當地區[史 18]。洪水使得格勒諾布爾滿目瘡痍,其主要建築物均遭到破壞[史 19]。由於洪水發生於深夜,加之通往城外的城門在洪水發生後未能及時開啟,致使當地傷亡慘重[史 20]。根據格勒諾布爾主教薩瑟納日的讓在其回憶錄中的論述,洪水使得當地數千名居民喪生,倖存的居民亦大部分遷出,而他本人亦在洪水中身受重傷,並於數月後身亡[5]。洪水亦使得當地的水文特徵發生改觀,其中德拉克河形成辮狀水系,其中一條被命名為「德拉凱河」(Le Draquet)的水道從格勒諾布爾市區野蠻穿過;而伊澤爾河附近則遺留形成湖泊,數年後才逐漸乾涸[史 21]。

洪水過後,格勒諾布爾開始了漫長的重建之路。1226年9月,在格勒諾布爾主教索弗魯瓦和多菲內伯爵勃艮第王太子安德烈的支持下,格勒諾布爾獲得自由貿易憲章,位於伊澤爾河右岸的聖洛朗街區亦正式成為格勒諾布爾的一部分[6]。此後,為了吸引更多的居民,促進當地的工商業復興,格勒諾布爾先後與1244年、1246年和1294年獲得優先發展詔令[6],當地領主獲得財政管轄自治權[史 22],其居民則享有多項免稅特權[史 23]。在城建方面,格勒諾布爾城牆及聖母主教座堂在13世紀末完成重建;至14世紀初時,格勒諾布爾的基礎設施已基本恢復至洪水前的水平,其中主塔高56公尺的聖安德肋堂成為了格勒諾布爾的新地標,其周邊還建成了利勒塔、財政塔(Tour de la Trésorerie)、聖讓教堂(Église Saint Jean)等建築[史 24]。1339年,維埃納的安貝爾二世在格勒諾布爾鎮中心的克萊爾街創建了格勒諾布爾大學,首批開設了法律、醫學和藝術課程[7][史 25]。

14世紀中期,受到戰爭及經濟等因素的影響,多菲內出現嚴重的財政危機[史 26]。1349年,安貝爾二世與法蘭西國王查理五世簽訂《羅芒條約》,多菲內正式併入法蘭西王國並成為多菲內行省,格勒諾布爾為首府,當地的財政機構被法蘭西皇家財團代替[8]。1453年,在路易十一的要求下,多菲內地方政府被改組為議會[8]。多菲內高等法院宮大樓於1500年建成[史 27]。

格勒諾布爾在宗教戰爭末期遭到了嚴重的破壞[史 28]。格勒諾布爾最早的新教徒團體形成於1520年,宗教改革家烏利希·慈運理於1523年創建了格勒諾布爾新教教堂,至1560年時,當地的新教徒數量已占到了總居民數量的20%[9]。1562年,胡格諾派的多菲內將領博蒙的法蘭索瓦率兵攻占格勒諾布爾,當地的聖安德肋堂、聖母教堂及多個教會講堂均被燒毀[9]。16世紀70年代,由貝特朗-朗博·德西米亞納率領的天主教軍隊取得了格勒諾布爾的控制權,此後當地的胡格諾派長期遭到迫害,其將領勒皮蒙布蘭的夏爾於1575年被貝特朗-朗博處決[9]。法蘭西王后凱薩琳·德·美第奇曾於1579年前往格勒諾布爾,但依舊未能調和當地天主教徒與胡格諾教徒之間的矛盾[9]。1590年,新的胡格諾將領法蘭索瓦·德·博納·德·萊迪吉埃率軍發動格勒諾布爾圍城戰,在經歷了近一個月的炮擊後,駐守于格勒諾布爾城中的天主教將領阿爾方斯·多納諾宣布放棄[史 29]。同年12月22日,胡格諾派開始統治格勒諾布爾,不過法蘭索瓦·德·博納·德·萊迪吉埃並沒有對當地的天主教徒展開清剿或壓迫,在他的努力下,格勒諾布爾不同教派的居民得以逐步調和[9]。此後,法蘭索瓦·德·博納長期為格勒諾布爾的實際執政官,直至其1626年逝世[9]。

得益於法蘭索瓦·德·博納·德·萊迪吉埃的寬鬆政策,格勒諾布爾作為多菲內的政治中心,其社會經濟趨於穩定,地位得到了空前的鞏固[史 30],他也因此常被認為是格勒諾布爾城市發展的重要人物[10][史 31]。1602年,法蘭索瓦·德·博納在格勒諾布爾興建了萊迪吉埃宮作為新的行政中心,同時邀請義大利建築師埃爾科萊·內格羅參與興建新的格勒諾布爾防禦城牆,後者使得格勒諾布爾的城牆內的面積由13公頃擴大至21公頃,再加上城牆外的城郊部分,整個格勒諾布爾的城市面積達到了36公頃[9]。17世紀中期,格勒諾布爾境內出現了多個教會組織,包括高地聖瑪麗會、最小兄弟會等[史 32][史 33]。除建築外,流經格勒諾布爾的德拉克河亦得到裁彎取直和渠化改造,其右岸興建了佩里耶爾河堤(Quai Perrière),原有的德拉凱河水道被填埋,原址被改造為城市花園(Jardin de ville)[10];而橫跨伊澤爾河的財團石橋(Pont pierre de la Trésorerie,今馬里尤斯-貢塔爾橋)則於1671年(一說1670年[史 34])建成[10]。在文化方面,法國喜劇作家莫里哀曾於1652至1658年間居住于格勒諾布爾[史 35]。於1739年開業的圓桌咖啡館是格勒諾布爾歷史上的第一家咖啡廳[史 36]。1768年,在當地文學家艾蒂安·博諾·德·孔狄亞克的提議下,格勒諾布爾市政劇場建成[史 37],而市政圖書館則於1772年建成並向公眾開放[史 38]。

18世紀末,法蘭西王國出現嚴重的經濟危機,彼時中樞艾蒂安·夏爾·德·洛梅尼·德布里安及財政大臣克雷蒂安-法蘭索瓦·德拉穆瓦尼翁·德巴維爾希望通過取消三級會議及議會的權力並新增稅目來緩解財政困難,此舉在格勒諾布爾引發了當地官員和民眾的憤慨[11]。對此,多菲內裁判官阿爾貝·德貝呂勒在1788年5月20日的一場地方會議中發表了這樣的言論:

| “ | 如果拉穆瓦尼翁的提案獲得通過,多菲內議會將徹底不再效忠於他的上級[註 3] | ” |

| ——阿爾貝·德貝呂勒[11] | ||

1788年6月7日,多菲內三級會議在格勒諾布爾舉辦,法蘭西外省中將派出士兵以阻攔參與會議的政見不同者,當地一些民眾登上塔樓,將磚瓦投向那些士兵,這一天由此被稱為「磚瓦之日」[史 39]。事件最終造成三人身亡,二十餘人受傷,三級會議被迫取消[11]。同年7月21日,三級會議在格勒諾布爾城外的維濟勒秘密召開,該會議通過了多菲內不再向法蘭西王國上繳任何稅收的提案,並建議其它行省的議會效仿其行為[11]。由於維濟勒集會的核心與反抗法蘭西王國密切相關,因此該會議又被一些學者認為是法國大革命的開端[史 40]。

Remove ads

法國大革命期間,格勒諾布爾政治家安托萬·巴納夫曾在當地宣揚保皇派言論,八月十日事件發生後,安托萬·巴納夫被共和國軍隊逮捕,後於1793年被押送至巴黎進行處決[史 41]。在行政區劃方面,自1791年起,格勒諾布爾成為伊澤爾省的一個市鎮及該省的省會,同時也是格勒諾布爾地區的行政駐地,後者自1801年起改制為格勒諾布爾區[12]。1833年,格勒諾布爾南部的部分區域被劃出,成為新市鎮埃希羅勒的一部分[12]。

1815年3月,拿破崙從厄爾巴島返回巴黎的途中曾途經格勒諾布爾並縱貫阿爾卑斯山,這條線路後稱為「拿破崙之路」[史 42]。同年《巴黎條約》簽訂後,原薩瓦地區被併入薩丁王國,伊澤爾省成為邊境省份,格勒諾布爾也一度被奧地利軍隊占領[史 43]。19世紀20年代後,伴隨著城市的發展,格勒諾布爾的城牆已無法滿足當地建設的需要,法國軍事工程師法蘭索瓦·尼古拉·伯努瓦·阿克索主持設計了新的格勒諾布爾城牆,並在城北的拉謝山建立了一處軍事營地,這項工程於1844年完工[史 44]。1858年,首條連接格勒諾布爾的鐵路建成通車,此後又有三個方向的鐵路在格勒諾布爾交匯,格勒諾布爾站成為一個鐵路樞紐[史 45]。1860年,薩瓦重新併入法國,格勒諾布爾的戰略地位大幅下降,當地的軍事營地被逐漸廢棄[史 46];與此同時,在格勒諾布爾市政府的努力下,原屬於塞桑、方丹和聖馬丹勒維努的德拉克河右岸區域被劃入格勒諾布爾的市鎮範圍[史 47]。19世紀末期,受到巴黎改造思潮的影響,格勒諾布爾出現了多處鄂圖曼風格的建築及街道,當地新建了伊澤爾省政府大樓、自然歷史博物館、聖克萊爾大堂、拿破崙雕像、三個等級噴泉等建築物[史 48]。橫跨伊澤爾河的法蘭西門橋和綠島橋分別於1893年和1899年建成[史 49][史 50]。1894年,格勒諾布爾出現了當地首個有軌電車系統[史 51]。

自19世紀中後期以來,得益於工業革命的推動,格勒諾布爾附近的阿爾卑斯山區興建了多處水利工程,至1880年時當地已有20家水電公司,伊澤爾省成為法國第二大能源輸出省份,僅次於產煤大省加萊海峽省[史 52]。彼時,水電被譽為「白色煤炭」,格勒諾布爾也由此被稱為「白色煤炭之都」(Capitale de la houille blanche)[史 53]。1925年5月至10月間,格勒諾布爾舉辦了國際白色煤炭博覽會,法國總統加斯東·杜梅格曾前往參與[史 54]。

第二次世界大戰初期,格勒諾布爾及法國阿爾卑斯地區被義大利占領,1943年9月義大利停戰後被納粹德國控制[13]。其間,格勒諾布爾居民組建了名為「小俄羅斯」(Petite Russie)的抵抗運動組織[13]。1943年底,納粹德軍先後逮捕並殺害了包括勒內·戈斯在內的當地二十餘名抵抗運動成員,此事件被稱為「格勒諾布爾聖巴泰萊米」[史 55]。1944年11月5日,格勒諾布爾市政府獲得了由戴高樂頒發的法國解放勳章[史 56]。

二戰後,格勒諾布爾的社會經濟迅速發展,被稱為「格勒諾布爾神話」(mythe grenobloise)[史 57]。科研教育是格勒諾布爾社會發展的重心之一,格勒諾布爾大學企業聯盟和格勒諾布爾高等政治學院分別於1947年和1948年建成[史 58]。1956年,法國物理學家路易·奈爾在格勒諾布爾建立核能研究中心[史 59]。1961年,格勒諾布爾大學城建成,格勒諾布爾大學曾於1968年一分為三,後於2020年再次合併,成為格勒諾布爾-阿爾卑斯大學[7]。1960年,格勒諾布爾市長阿爾貝·米沙隆向國際奧委會遞交1968年冬季奧林匹克運動會申請,此後,格勒諾布爾展開了新一輪的城市建設:原有橫穿格勒諾布爾市區的格勒諾布爾—蒙梅利揚鐵路被改線,其原址附近興建了多處現代居民區,城市外圍則新增快速過境公路[14]。1964年1月28日,格勒諾布爾獲得冬奧會主辦權,其主場格勒諾布爾體育館於1967年建成,除此之外,格勒諾布爾還利用這一機會翻新或新建了多處公共設施,包括格勒諾布爾市政廳、阿爾卑斯會展中心、格勒諾布爾郵政大樓等[14]。冬奧會結束後,一些場館被另做它用,如室內滑冰場被改建為格勒諾布爾文化宮,奧運村則改為新城,成為一處集中式現代居民社區[14]。1974年,格勒諾布爾又舉辦了世界擊劍錦標賽[史 60]。1976年,國際天文聯會第16屆會議在格勒諾布爾舉辦[史 61]。1987年,格勒諾布爾有軌電車A線建成通車,後者是世界上首條無障礙軌道交通線[史 62]。20世紀90年代,格勒諾布爾火車站附近興建Europole商務區。2008年2月,阿爾卑斯球場建成;同年5月12日,格勒諾布爾足球俱樂部在此戰平夏托魯,時隔45年後再次晉級法甲[史 63]。2015年1月1日,格勒諾布爾城市圈公共社區升級為格勒諾布爾阿爾卑斯都會區,成為法國22個都會區之一[史 64]。

Remove ads

地理

格勒諾布爾位於法國東南部,奧弗涅-隆-阿爾卑斯大區中東部偏南和伊澤爾省中北部,距離大區首府里昂大約100公里,距離法國首都巴黎大約500公里[2]。與格勒諾布爾接壤的市鎮包括:薩瑟納日、塞桑、方丹、塞西內-帕里塞、聖埃格雷沃、聖馬丹勒維努、聖馬丁代爾、拉特龍什、埃希羅勒和埃邦[2]。在用地情況方面,2018年,格勒諾布爾市鎮範圍內92.9%的土地為城市建設用地(道路、廣場、建築等)、3.3%為林地,水域面積占3.8%,自然和農業土地總和占比不足0.1%[15]。格勒諾布爾的都市計畫建設事務由當地市政府及其所在的都會區協調負責[社 1]。2019年12月20日,格勒諾布爾阿爾卑斯都會區通過了當地的《市際都市計畫地方方案》(PLUi),為包括格勒諾布爾在內的49個市鎮的土地利用及開發提供了綱領性指導[地 1]。

格勒諾布爾位於阿爾卑斯山腹地內的一處河谷之中,市區地勢平坦,四周則被山巒環繞,其中北側為沙特勒斯山脈,東側為貝勒多訥山脈,西側為韋科爾山脈[2]。格勒諾布爾市鎮範圍內的海拔最高點為600公尺,位於市區北部與聖馬丹勒維努和拉特龍什三地交匯處的雅拉山南段;最低點為204公尺,位於市區西北部的德拉克河與伊澤爾河交匯處附近[2]。

格勒諾布爾市鎮大部分區域位於河流沉積岩上,其地表土層為河流沖積物,基岩則形成於維爾姆冰期,多由冰川消融產生的冰磧經沉澱變質形成;市區北部的雅拉山地表裸露區域主要是灰褐色石灰岩,其岩層形成於侏羅紀晚期,厚度在200公尺至250公尺之間,因風化侵蝕作用,其地表岩層年代自東向西遞減[地 2][地 3]。

格勒諾布爾亦是法國的地質災害監控城市之一,其全市的地震預防等級為第四級,是法國本土的最高級別[地 4]。一條沿貝勒多訥山延伸的斷裂帶從格勒諾布爾市區附近經過[地 5]。

格勒諾布爾位於隆河流域範圍內,伊澤爾河自東北向西北經境內北部,其支流德拉克河則自南向北流經市區西部[2]。格勒諾布爾歷史上屢次發生洪澇災害,其中1219年大洪水曾對其城市造成了毀滅性的打擊[4],伊澤爾河和德拉克河也因此在當地民間被稱為「蛇和龍」[地 6]。近現代得益於一系列水利工程的建設,格勒諾布爾的洪水威脅已大幅減輕,此外當地還建立了預警系統,對格勒諾布爾地區的水文情況進行實時監測[地 7]。伊澤爾河水文站位於格勒諾布爾的巴士底街區,該水文站所記錄的1960至2023年9月間的年均徑流量為每秒156立方公尺,其中最高記錄出現於2015年5月2日,達每秒1,010立方公尺;最低記錄出現於2001年12月26日,為每秒35立方公尺[地 8]。距離格勒諾布爾最近的德拉克河水文站位於其上游約8公里的勒蓬德克萊境內,該水文站所記錄的1904至2023年9月間的年均徑流量為每秒34立方公尺,其中最高記錄出現於1906年11月1日,達每秒700立方公尺;最低記錄出現於2022年11月2日,為每秒17立方公尺[地 9]。

Remove ads

格勒諾布爾屬於溫帶闊葉混交林區,林地散落分布於河流附近及多個街區,常見自然植被以落葉喬木、木本植物為主[2]。保羅·米斯特拉爾公園占地25公頃,是格勒諾布爾市區內面積最大的城市公園[2]。此外當地的主要綠地還包括市區西部的喬治·龐畢度公園、東部的阿爾貝·米沙隆公園、伊澤爾河畔的河灣公園(Parc des berges de l'Isère)、在廢棄鐵路線舊址上建成的福樓拜公園(Parc de Flaubert)以及由山坡天然林地開闢而來為居伊·帕普公園(Parc Guy Pape)等,均常年免費向公眾開放[2]。

在鮮花城市的評比中,格勒諾布爾被評為三星級鮮花城市[16]。

-

城市花園內的涼亭

-

保羅·米斯特拉爾公園

-

植物花園

-

喬治·龐畢度公園

-

巴什拉爾公園

-

綠島街區公園

-

市府廣場綠地

Remove ads

格勒諾布爾在柯本氣候分類法中屬於帶有地中海和山地特徵的溫帶海洋性氣候,因其地形因素,冬季較為陰冷,夏季則因受焚風影響而氣溫普遍明顯高於同緯度地區[17]。自21世紀以來,隨著全球暖化等因素影響,格勒諾布爾極端氣候愈發頻繁,主要表現為高溫日數的增加以及洪澇災害可能性的增大[地 10]。2005年,格勒諾布爾城市圈公共社區制定了法國首份關於環境與氣候的文件綱領[地 11]。

格勒諾布爾及附近區域有多個氣象觀測點,其中格勒諾布爾-勒韋爾蘇氣象站位於格勒諾布爾市區以東約9公里處,該氣象站記錄氣溫、降水和日照數據,自2003年11月15日起開始運轉[18];聖馬丁代爾氣象站位於同名市鎮境內,距離格勒諾布爾市區不到3公里,是距離格勒諾布爾最近的常年氣象站,自2007年1月1日起開始運轉[19];距離格勒諾布爾市區40公里外的聖德田德聖茹瓦爾氣象站則是該地區最早建立的氣象站,但由於其站址距離格勒諾布爾市區較遠,且所在地的自然環境與格勒諾布爾有著較大的區別,故該氣象站所記錄的數據無法完全代表格勒諾布爾市區的氣候狀況[地 12]。

以下為格勒諾布爾地區的氣候數據,其中均溫、降水和日照值取自格勒諾布爾-勒韋爾蘇氣象站,極端高溫值取自聖馬丁代爾氣象站,極端低溫值則取自聖德田德聖茹瓦爾氣象站:

行政區劃

格勒諾布爾的市鎮編號為38185,郵政編號為38000[1]。

在行政管理方面,格勒諾布爾隸屬於法國奧弗涅-隆-阿爾卑斯大區伊澤爾省,同時也是該省的省會,下轄格勒諾布爾區;在地方選舉方面,格勒諾布爾是格勒諾布爾第一縣、格勒諾布爾第二縣、格勒諾布爾第三縣和格勒諾布爾第四縣的中央投票站所在地,其市鎮範圍分屬於伊澤爾省第一選區和伊澤爾省第三選區;在社會管理方面,格勒諾布爾是格勒諾布爾阿爾卑斯都會區的辦公駐地[1]。

法國國家統計與經濟研究所(簡稱「INSEE」)在進行數據統計時,將格勒諾布爾及相鄰的另外52個市鎮設為格勒諾布爾城市核心區[地 13](2020年調整至38個[地 14][地 15]),並將包括核心區在內的周邊共192個市鎮劃為格勒諾布爾城市區[地 16][地 17]。自2020年起,格勒諾布爾城市區被包含204個市鎮的格勒諾布爾城市輻射區代替[地 18][地 19]。此外,INSEE還將格勒諾布爾市鎮分為了70個「塊區」(IRIS)[2][地 20],以便於統計人口分布情況。

在街區管理方面,自2015年3月起,格勒諾布爾市鎮被劃為6個獨立居委會(Conseil Citoyen Indépendant)[地 21],實行街區自治制度[地 22]。截至2023年10月,格勒諾布爾市鎮範圍內的奧運村-新城街區為城市敏感街區;阿爾瑪-特雷克盧瓦特爾-舍努瓦斯(Alma - Très Cloîtres - Chenoise)、米斯特拉爾-紅百合-卡米訥(Mistral Lys Rouge Camine)、泰塞爾-阿拜-茹奧-沙特萊(Teisseire Abbaye Jouhaux Châtelet)和奧運村-新城共四個街區為城市政策優先街區[地 23]。

交通

法國國家A41、A43、A51和A480高速公路在格勒諾布爾附近交匯,並通過多個出入口與格勒諾布爾市區相連;格勒諾布爾環城南路(編號為N87)呈「U」字形經過格勒諾布爾市區南部,東西兩側分別連接A41和A480高速公路,該公路全線雙向四車道,是一條快速過境通道。除此之外,連接格勒諾布爾市區的幹線公路還有法國國道N85線和多條伊澤爾省省道D5線、D6線、D112線、D1075線、D1090線、D1532線等[2]。

格勒諾布爾是伊澤爾省的公路客運中心,奧弗涅-隆-阿爾卑斯城際巴士(商業名稱為Cars Région)下屬的數十條各類線路自格勒諾布爾出發呈放射狀連接伊澤爾省各地,直通目的地包括蓬沙拉、瓦桑堡、拉科特聖安德烈、博爾派爾、科爾和瓦龍等本省主要城市以及香貝里、加普等相鄰省份的行政中心[地 24][地 25];普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區公共運輸則開行連接格勒諾布爾和布里揚松之間的LER55號巴士線路[地 26]。在長途汽車方面,弗利克斯巴士和BlaBlaCar Bus提供數十條連接格勒諾布爾的長途巴士線路,可前往巴黎、里昂、馬賽、克萊蒙費朗、史特拉斯堡、南特、波爾多、米蘭、日內瓦等地[2]。2022年10月,弗利克斯巴士開通了往返于格勒諾布爾和布雷斯特之間的線路,後者成為彼時世界上里程最長的使用生物燃料客車的商業巴士線路[地 27]。

格勒諾布爾的道路管理事務由其所在的公共社區管理負責[社 2]。2020年,52.3%的格勒諾布爾家庭擁有至少一輛私人汽車[社 3]。2021年,格勒諾布爾境內共發生各類交通事故90起,造成5人遇難,112人受傷,其中31人重傷[社 4]。

格勒諾布爾是一個區域性的鐵路樞紐,里昂—馬賽鐵路是法國東南部的一條幹線鐵路,其格勒諾布爾以北的路段已完成複線電氣化改造,可供高速列車通行;以南的路段則縱貫韋科爾山谷,沿途地勢險峻,該路段曾於2021年2月起封閉改造,後於2022年12月重新開放[地 28]。格勒諾布爾—蒙梅利揚鐵路自格勒諾布爾向東北方向沿伊澤爾河上遊方向延伸,該鐵路建成於19世紀末,其在格勒諾布爾市區的路段曾於20世紀60年代被外移,2013年12月,該線路完成全線電氣化改造[地 29]。

格勒諾布爾站是格勒諾布爾市鎮範圍內唯一的客運鐵路車站,該站每天開行直達巴黎的高速列車,同時開行前往里昂、日內瓦、安錫、加普和瓦朗斯等地的區域列車[地 30]。2014至2018年間,格勒諾布爾站還停靠一班往返於馬賽和安錫之間的高速列車,後因上座率不佳而停運[地 31]。2022年,格勒諾布爾站累計發送旅客數量為7,993,812人次,是法國鐵路系統的A級車站[地 32]。位於日耶爾境內的格勒諾布爾大學-日耶爾站是一個區域通勤鐵路車站,該站停靠往返於格勒諾布爾站和香貝里之間的區域列車[地 33],2022年累計發送旅客數量為754,594人次,是法國鐵路系統的B級車站[地 34]。

建設中的杜林—里昂高速鐵路從伊澤爾省北部經過,並通過一條聯絡線在布爾關雅略附近連接里昂—馬賽鐵路,該工程將使得格勒諾布爾和巴黎之間高速列車的運行時間縮短10分鐘[地 35]。

格勒諾布爾最初的航空設施為1930年建成的格勒諾布爾梅爾莫茲機場,後於1967年廢棄並拆除,其場址位於今Grand'Place附近[20]。梅爾莫茲機場關閉後,格勒諾布爾的民用航空任務被轉移至40多公里外的聖茹瓦爾軍用飛行場[20],該飛行場經擴建改造後於1967年11月16日投入商業使用,並被更名為「格勒諾布爾-聖茹瓦爾機場」(aéroport de Grenoble-Saint-Geoirs)[20]。2004年,該機場又被更名為格勒諾布爾伊澤爾機場,並被新成立的格勒諾布爾機場運營公司接管,成為法國首個私人商業機場[20];與此同時,受到高速鐵路及里昂新機場的衝擊,格勒諾布爾機場停止開行前往巴黎的固定航線[20]。2019年,格勒諾布爾機場累計發送旅客30.7萬人次[地 36]。2023年冬季,格勒諾布爾機場僅供季節性國際航班停靠,可直達的目的地包括倫敦、布里斯托、曼徹斯特、愛丁堡、鹿特丹、華沙、奧斯陸等歐洲城市[地 37]。格勒諾布爾-勒韋爾蘇飛行場則是一個位於勒韋爾蘇境內的飛行場,由格勒諾布爾工商局負責管理,供當地航空俱樂部及消防、救援、科研等部門使用[地 38]。

格勒諾布爾距離里昂聖埃克絮佩里機場的公路里程大約92公里,距離日內瓦機場和杜林機場的公路里程則分別約144公里和245公里[2]。

格勒諾布爾城市公共運輸(商業名稱為「Tag」)由格勒諾布爾城市圈公共運輸局負責管理,並由法國交通發展集團負責運營。截至2023年10月,該線路網下屬5條有軌電車和數十條各類公交線路,路網覆蓋了都會區內的所有市鎮[地 39]。

格勒諾布爾的傳統有軌電車系統建成於1897年,由格勒諾布爾電力有軌電車公司負責運營,至1927年時其匯流排路長度達103公里,同時還出現了格勒諾布爾—維拉爾德朗、格勒諾布爾—尚帕雷揚這樣的城際線路[地 40]。此後,隨著公路及汽車的興起,格勒諾布爾的傳統有軌電車逐漸衰敗,最終於1952年徹底廢棄並拆除[史 65]。20世紀70年代,受到能源危機及環境污染等因素的影響,格勒諾布爾市政府開始籌劃建設新的有軌電車系統,首條現代有軌電車線路於1987年建成,此後有軌電車路網逐年擴張,至2019年底格勒諾布爾的總有軌電車里程已達43.7公里(不含重複部分)[2],並遠期計劃連接梅朗、薩瑟納日、勒蓬德克萊等市鎮[地 41]。

格勒諾布爾無軌電車興建於1947年,後因有軌電車的興起而於1999年全部停運[地 42]。2023年5月,格勒諾布爾地區綜合交通工會提出建設新的無軌電車系統,但具體線路走向尚有待公布[地 43]。

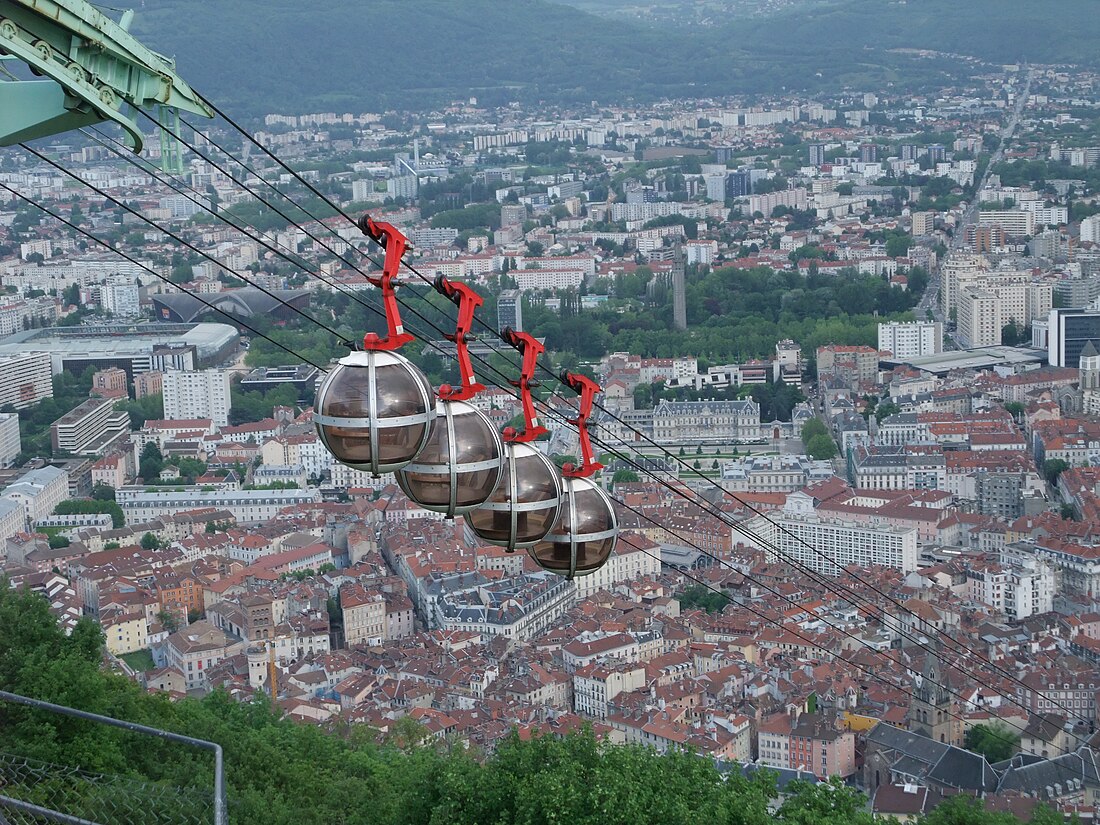

連接格勒諾布爾城市花園和巴士底城堡間的格勒諾布爾巴士底纜車於1934年開通,它是法國首條城市纜車交通線路[史 66]。建設中的格勒諾布爾都會纜車連接聖馬丹勒維努和方丹,原計劃於2025年投入使用,但因其施工中遇到地質問題,且該線路預期使用人數過少,該工程項目進展緩慢,且不排除徹底放棄修建的可能性[地 44]。

Métrovélo是格勒諾布爾地區的公共自行車系統。截至2023年10月,該系統共有公共自行車超過1萬輛,自行車道總長達450公里,其專屬車輛可帶入格勒諾布爾有軌電車及公共汽車內[地 45]。

-

有軌電車內部

-

公交C1線

-

公交C5線

-

公交18路

-

有軌電車凡爾登-市政府站

政治

格勒諾布爾的現任市長為埃里克·皮奧勒先生,他是歐洲生態-綠黨的一名成員,他在2014年的市政選舉中獲得了40.02%的支持率;在2020年的市政選舉中則獲得了53.13%的支持率,實現連任[社 5][社 6]。

人口

2020年,格勒諾布爾市鎮人口數量為158,240,在法國排名第17位。其中男性76,332人,女性81,908人,75歲及以上人口占7.1%,外籍人口數量為21,805人,人口密度為8,728人/平方公里,當地居民被稱為Grenoblois(男性)或Grenobloises(女性)[16]。2021年,格勒諾布爾境內出生1,811人,死亡人口1,201人[16][地 46]。

| 格勒諾布爾1901年-2020年人口變化情況 |

|

| 數據來源:Cassini[12]、INSEE[地 47][地 48] |

經濟

格勒諾布爾是法國東南部重要的科教城市,伊澤爾省的政治經濟文化中心,當地的經濟事務由格勒諾布爾工商局與多個部門共同協調負責[社 10]。法國就業局在格勒諾布爾設有兩處勞務辦公室,為當地居民提供創業及就業幫助[社 11][社 12]。

在第一產業方面,儘管格勒諾布爾所在的伊澤爾河谷附近地形平坦,但由於該區域人口密集,其市鎮範圍內的大部分區域均已開發為城市用地。截至2021年底,格勒諾布爾境內有3家農業類企業,不到總企業數量的0.1%;相關就業總人數為177人,占總數的0.2%[22]。

在第二產業方面,格勒諾布爾在工業革命期間為一個區域性的工業中心,自20世紀中後期以來,因城市發展,當地的主要工業生產部門相繼外遷或關閉,工業規模也有所下降。2021年,格勒諾布爾的工業及建築業用人單位數量為656家,占總數的10.1%;相關就業總人數為9,703,占總人數的10.4%[22]。

在第三產業方面,格勒諾布爾是伊澤爾省的省會,是該省乃至整個法國阿爾卑斯地區的經濟、文化、科教、通訊、醫療中心,科教和能源是當地的重要經濟支柱,多個跨國大型企業在格勒諾布爾設有分支,相關就業單位和從業人數分別達到了總量的89.9%和89.4%[22]。

格勒諾布爾是法國東南部的經濟中心之一,意法半導體、惠普、施耐德電氣等跨國企業以及法國的主要跨區域行政及商業集團均在格勒諾布爾設有分支機構。截至2023年10月,格勒諾布爾境內共有各類用人單位35,849家,平均歷史為15年,其中98%為中小型企業(PME),2023年8月至10月間,當地的經濟活力指數為0.29%[社 13]。

2021年,格勒諾布爾的財政收入總額為275,000,000歐元,財政支出總額為249,322,000歐元,當年的債務總額為265,300,000歐元[社 24]。2021年,格勒諾布爾市鎮通過增值稅獲得4,521,080歐元的收入,此外當地還共獲得了4,685,260歐元的國家直接財政補助[社 25]。

2019年,格勒諾布爾的人均月收入總額為2,452歐元,其中高級職員為3,565歐元,低於法國平均水平(4,230歐元);中級職員為2,281歐元,低於法國平均水平(2,411歐元);普通職員為1,708歐元,亦低於法國平均水平(1,740歐元)[社 26]。

2020年,格勒諾布爾境內的貧困率為20%,青壯年(15至64歲)失業率為14.5%[社 27][社 28];2022年,當地46.9%的家庭擁有納稅資格,平均納稅3,620歐元,低於法國平均水平(4,393歐元)[社 29][社 30]。

社會事務

格勒諾布爾法國重要的科教中心城市,亦是同名學區的所在地[文 1]。截至2021年1月1日,格勒諾布爾境內共有24所幼兒園、47所小學、15所初級中學、14所普通高中和4所職業高中,其中三所高中開始大學校預備班[文 2]。2021至2022學年度,格勒諾布爾境內共有在校中等教育階段學生17,533名[社 31]。。司湯達高級中學建於1691年,是當地歷史最悠久的中等教育機構;格勒諾布爾歐洲國際教育城位於格勒諾布爾市區北部,是法國面積最大的開放式教育園區之一[文 3]。

在高等教育方面,格勒諾布爾是法國東南部的重要大學城,當地擁有多所高等教育機構,格勒諾布爾-阿爾卑斯大學是法國的一所綜合性公立大學,直屬四個大學院;同時也是一個大學與院校共同體,包含了十餘所各類獨立高等院校及科研機構[文 4]。格勒諾布爾大學城位於市區東郊的聖馬丁代爾和日耶爾境內,通過有軌電車可連接市區。

除高等教育機構外,格勒諾布爾還有多所科研單位,其中法國國家科學研究中心格勒諾布爾分部於1973年成立,後者負責參與當地多個科研機構的管理與合作[社 43]。

截至2021年1月1日,格勒諾布爾境內共有全科醫生168名、保健師412名、牙醫149名、護士334名、耳科醫生2名、眼科醫生45名、皮膚科醫生25名、助產士21名、兒科醫生8名和婦科醫生14名。境內共有藥房61家、養老院1家、殘疾人幫扶中心16家[23]。

格勒諾布爾大學中心醫院是法國的一個區域性醫療機構,也是法國的三十個大學教學醫院之一[社 44],其主病區「北醫院」(Site Nord)位於格勒諾布爾市區東北部的拉特龍什境內,該院設有床位2,063個,是法國阿爾卑斯地區規模最大的公立綜合性醫院[社 45]。除此之外,格勒諾布爾市鎮範圍內還有格勒諾布爾生命集團[社 46]、阿爾卑斯診療中心(Clinique des Alpes)和城桓診療中心(Clinique du Mail)三家非營利性私立醫療機構[社 47]。

2020年,格勒諾布爾境內共有各類住房100,467套,比上一年新增586套[24]。按照房屋類型分類,3.1%為獨立式居民區,主要分布於市區東部邊緣;95.7%為集中式居民區,廣泛分布於市鎮範圍內的各個街區[2];按照住戶類型分類,格勒諾布爾境內的房屋所有者和租房客占比分別為36.8%和60.9%,常住房屋占格勒諾布爾市鎮範圍內居民建築總量的83.1%;按照房屋大小分類,格勒諾布爾10,437戶住房的居住面積小於30平方公尺,3,376戶住房的居住面積超過120平方公尺;按照住房年限分類,格勒諾布爾境內1919年以前和2005年以後修建的房屋總數分別為5,593戶和9,469戶[24]。

在住房保障政策方面,2022年,格勒諾布爾境內共有35,502戶家庭獲得了住房經濟補助,受益人數占總人口數量的23.2%,其中35,200份為房租補助[23]。格勒諾布爾阿爾卑斯都會區提供其管轄範圍內的社會保障性住房租賃服務[社 48],並自2022年11月10日起開始制訂該區域2025至2030年的區域性住房綱領,後者將為當地的住房建設提供了指導性意見[社 49]。

2021年,格勒諾布爾境內共有各類實體商鋪4,062家,其中餐廳1,192家、大型超市24家、雜貨店85家、麵包房107家、肉鋪57家、書店65家、裝飾品店11家、銀行門店85家、美容美髮店253家、汽車維修店120家[25]。

在商業分布方面,聖母廣場及附近的街區是格勒諾布爾老城的主要商業區,該區域的格朗街、拉法葉街、博納街、共和國街等為步行街道,其兩側多傳統商店[2]。除此之外,巴亞爾街、貝里亞街、甘必大大街及火車站附近亦有各類商業門店分布[2]。Grand'Place位於格勒諾布爾市區南部,通過有軌電車A線連接市區,後者是一個集中式的綜合商業中心,共有超過一百家各類商鋪,包括阿迪達斯、絲芙蘭、H&M、Foot Locker、Fnac、Zara等品牌[社 50]。與Grand'Place一街之隔為埃希羅勒家樂福大型購物商場,格勒諾布爾宜家家居店則位於聖馬丁代爾境內[2]。

格勒諾布爾是法國的一個區域性傳媒中心,法國主要的媒體均可在格勒諾布爾接收,其中法國電視三台下屬的奧弗涅-隆-阿爾卑斯大區頻道在部分時段播出格勒諾布爾所在伊澤爾省的地方新聞[社 51]。NRJ、RTL、Skyrock、Mouv'、法國天主教廣播、法國全國廣播、維珍廣播、震動廣播等廣播在格勒諾布爾設有分支[社 52]。

在地方傳媒方面,《自由多菲內報》創刊於1945年,總部位於格勒諾布爾,是當地規模最大的地方性媒體,同時也是法國重要的區域性刊物,其覆蓋範圍包括伊澤爾省、薩瓦省、上薩瓦省、安省、沃克呂茲省、阿爾代什省、德龍省、上普羅旺斯阿爾卑斯省和上阿爾卑斯省[社 53]。格勒諾布爾電視台是當地的一個地方性電視台,其信號可通過光纖在全法國範圍內接收[社 54]。除此之外,格勒諾布爾的主要地方性媒體還包括藍色法蘭西伊澤爾廣播、阿爾卑斯第一廣播、彎道廣播、Scoop廣播等[文 5]。格勒諾布爾市政府和阿爾卑斯都會區分別向當地居民免費發放《GreMag》和《Métropole Mag》雜誌[社 55][社 56],此外格勒諾布爾市政府還在Facebook、Twitter、Youtube、Snapchat等社交網站上開通有官方帳號[社 57]。

格勒諾布爾的環境事務由其所屬的格勒諾布爾阿爾卑斯都會區聯合各級政府協調負責[15]。格勒諾布爾市鎮的供水及污水處理由都會區直接負責[社 58]。截至2023年10月,格勒諾布爾阿爾卑斯都會區內共有32處污水處理設施和1,800公里的污水管網,其中Aquapôle污水處理站每年可處理約23萬立方公尺的生活污水[社 59]。在生活垃圾處理方面,截至2023年10月,格勒諾布爾阿爾卑斯都會區內共有21處生活垃圾回收場,其中三處位於格勒諾布爾市區[社 60],此外都會區還負責格勒諾布爾的日常環衛和垃圾收集清理工作[社 61]。

2021年,格勒諾布爾境內共有34家污染企業,鉛、烴和多氯聯苯是當地主要的污染物[15]。格勒諾布爾境內設有一處大氣環境監測點,2015年測得的二氧化氮濃度平均值為36.5µg/m³、臭氧濃度平均值為36µg/m3、二氧化硫濃度平均值為2µg/m3、可吸入顆粒物濃度平均值為26µg/m³[地 49];格勒諾布爾境內另設有一處水環境監測點,該地2015年測得的水體坤化物濃度為0.2µg/L、汞化物濃度為0.02µg/L、硝酸鹽濃度為3.8mg/L,均低於法國平均水平[地 50]。

2021年,格勒諾布爾市鎮範圍內共有一處派出所[25]。伊澤爾省消防總站(SDIS de l'Isère)指揮中心位於格勒諾布爾市區西部的方丹境內,後者配合安監、醫療等部門負責整個伊澤爾省以及周邊地區的消防救援任務[社 62]。

格勒諾布爾警區(zone police de Grenoble)的管轄範圍共包括7個市鎮。2020年,該警區累計記錄各類案件22,571起,其中盜竊類案件14,117起,經濟類案件2,229起,毒品交易類案件573起[社 63]。

文化

城市用地

耕地

草地

農業用地

林地

綠地

濕地

水域

2021年,格勒諾布爾境內共有六家劇場、五家電影院、八家博物館和一家音樂廳[26]。格勒諾布爾市政圖書管理局在其市鎮範圍內建有12處多媒體中心,總藏書量超過110萬,並不定期舉辦各類文化活動[文 6]。

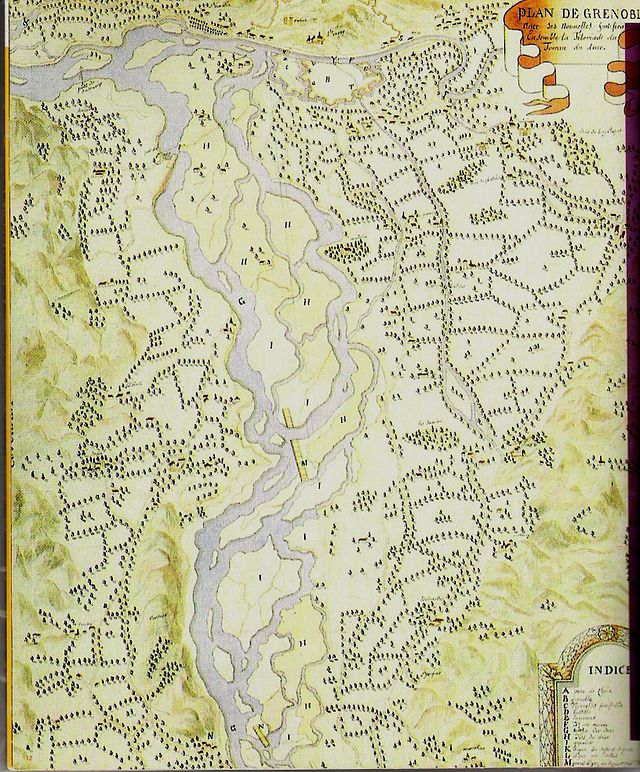

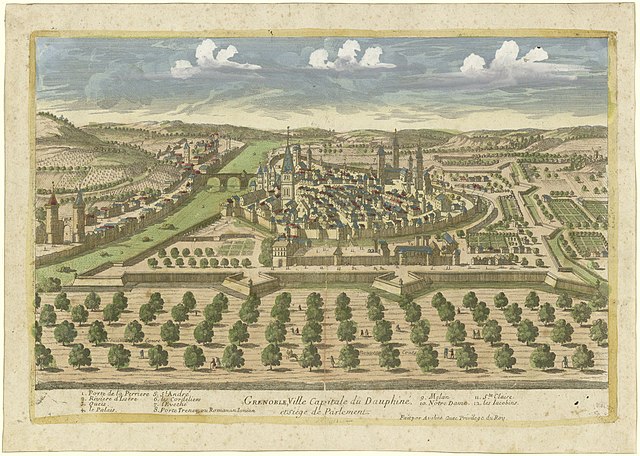

根據1827年出版的《總參謀地圖》,格勒諾布爾的城市被伊澤爾河一分為二,其中核心區域位於河流左岸,右岸則沿河流呈帶狀分布[2]。此後,隨著城市的發展,格勒諾布爾市區由伊澤爾河逐漸向西南方向擴張。在20世紀50至60年代的衛星地圖上,格勒諾布爾伊澤爾河左岸的城市街區已發展擴張至德拉克河畔;到了20世紀末,格勒諾布爾的城市建築已幾乎填滿了整個格勒諾布爾平原[2]。伊澤爾河歷史上曾有少量內河航運,但由於該河洪水頻發,水文條件較差,其航運規模極其有限,格勒諾布爾亦罕有與內河航運有關的遺蹟及民間文化。19世紀末,隨著鐵路及公路的建成,伊澤爾河航運徹底廢棄[文 7]。

與同類型城市相比,格勒諾布爾的基本城市框架形成於工業革命以後,其位於伊澤爾河畔的老城並未成為城市核心,包括省政府、市政廳、火車站、法院等在內的主要公共設施均分布於老城以外[2]。儘管地勢平坦,但受制於河流及鐵路線等因素的影響,加之格勒諾布爾在近代擴張時期缺少對其周邊地區的整體統籌規劃,格勒諾布爾的大部分街道筆直但走向不規則,這為當地的地面交通組織和規劃帶來了一定的難度:格勒諾布爾核心區域的多條街道僅能單向行駛,而途徑此地的有軌電車線路則被迫產生了多個拐角,一定程度上影響了通行效率[文 8]。此外,格勒諾布爾的部分街區缺乏綠化設施,且沿街建築色彩較為單一,使得視覺效果顯得暗沉[文 9]。

格勒諾布爾境內有多處歷史建築,其中聖母大教堂始建於中世紀初,後歷經重建,於1862年起被列入第二批法國國家文物保護單位[文 10],此後又有多菲內高等法院宮、巴士底城堡、聖路易教堂、聖安德肋堂、聖洛朗門等建築獲得該保護標誌[文 11][文 12][文 13]。除此之外,佩雷塔、聖心聖殿等亦是當地的重要歷史建築物[2]。

格勒諾布爾的現代建築主要修建於黃金三十年期間,其中半島街區的三幢塔樓(Les Trois tours de l’Île Verte)高98公尺,是格勒諾布爾市區最高的建築物[文 14],此外當地的代表性現代建築還有格勒諾布爾市政廳、美術館、郵政大樓、皮埃爾·孟戴斯-法郎士體育館、阿爾卑斯會展中心等[2]。2021年5月,新建成的伊澤爾省檔案館正式投入使用[文 15]。

-

聖路易教堂

-

聖洛朗門

-

美術館

格勒諾布爾是法國藝術與歷史之城,其市區因眾多歷史遺蹟而聞名[文 16]。此外,作為法國境內阿爾卑斯山區人口最多的城市,格勒諾布爾也是前往多個滑雪場及山地景區的中轉站[文 17]。格勒諾布爾的旅遊事務由其所屬的格勒諾布爾阿爾卑斯都會區統籌協調多個部門共同負責,其境內設有三處旅遊諮詢中心(Office de Tourisme),可為當地的遊客提供各類旅遊訊息[文 18][文 19]。

在遊客接待設施方面,2023年,格勒諾布爾境內共有29家酒店共計1,686間房間,其中包括7家四星級酒店、14家三星級酒店、4家二星級酒店和2家一星級酒店[26]。距離格勒諾布爾最近的露營地位於塞桑境內,後者可容納64輛露營車[社 64]。

現代格勒諾布爾是一座以法語為主的城市,但在歷史上,其所處的多菲內歷史上曾通行法蘭克-普羅旺斯語多菲內方言。自16世紀以來,隨著維萊科特雷法令的頒布以及不同區域間文化交流的增加,多菲內方言的地位在格勒諾布爾及其附近地區逐漸被法語代替,當地的多菲內方言母語者大幅下降,法蘭克-普羅旺斯語亦逐漸成為瀕危語言[文 20][文 21]。2005年,薩瓦語言學院(Institut de la Langue Savoyarde)在薩瓦省境內成立[文 22];2020年10月,格勒諾布爾及香貝里民間曾組織法蘭克-普羅旺斯語保衛活動[文 23]。但在官方層面,多菲內方言則長期缺乏相關的保護措施[文 24]。2019年,曾有薩瓦居民向參議院提議將法蘭克-普羅旺斯語設為中小學課程,但參議院以該語言缺乏系統性標準且相關資料過少為由而未能採納[文 25]。

格勒諾布爾是天主教格勒諾布爾-維埃納教區的首府,其中格勒諾布爾市鎮分屬於期望聖母(Notre-Dame-de-l'Espérance)、聖伯多祿-聖保羅(Saint-Pierre-Saint-Paul)、聖若望二十三世(Saint-Jean XXIII)、聖托馬(Saint-Thomas)和聖三(La Trinité)共五個堂區[文 26]。天主教格勒諾布爾-維埃納教區的現任主教為讓-馬克·埃謝納,他自2022年起擔任該職[文 27]。

在伊斯蘭教方面,截至2023年10月,格勒諾布爾境內共有14處清真寺[文 28]。2002年,格勒諾布爾的伊斯蘭社團組建了穆斯林聯合會(阿拉伯語:جمعية المسلمون المتحدون,法語:Association des Musulmans Unis),後者為當地的穆斯林提供各類文化服務[文 29],並自2018年起開展集資活動用於修建新的阿爾卑斯大清真寺(Mosquée des Alpes)[文 30]。

格勒諾布爾亦有新教社團,格勒諾布爾新教教堂始建於中世紀末,現為當地主要的新教文化場所,此外當地的新教徒還組建有格勒諾布爾新教執事協會(Diaconat Protestant de Grenoble)並開展各項文化服務[文 31]。位於格勒諾布爾市中心的猶太教堂始建於中世紀中期,現為當地猶太人社團的主要宗教活動中心[文 32]。

格勒諾布爾地區的傳統飲食習慣與法國大部分區域接近,當地的地方性特色食品包括多菲內焗菜、多菲內餃、米爾松香腸、格勒諾布爾核桃蛋糕等[文 33]。格勒諾布爾西南側的韋科爾山是法國重要的畜牧業地區,韋科爾-薩瑟納日藍紋奶酪和聖馬塞蘭奶酪均為法國地理標誌保護產品[文 34]。

在餐飲方面,截至2023年10月,格勒諾布爾境內共有一家一星級米其林餐廳,另有三家餐廳獲得《米其林指南》推薦[文 35][文 36]。格勒諾布爾的傳統餐廳多分布於老城核心區域[2],此外當地多次舉辦美食沙龍及土特產展銷等活動[文 37]。在外來餐飲方面,格勒諾布爾的外來餐飲主要包括烤串、比薩及亞洲快餐等類型,當地的首家麥當勞餐廳於1979年開業[文 38]。

2021年,格勒諾布爾境內共有6家游泳池、22間體育館、4座綜合體育場、31處網球場、26處足球或橄欖球場以及22處籃球或排球場[26]。

截至2023年10月,格勒諾布爾境內共有22家註冊足球俱樂部[文 39]。格勒諾布爾足球俱樂部(編號546946)是當地的代表性足球隊,於1997年由多個足球隊合併組建而成,其主隊曾於2008至2010年間參加法國足球甲級聯賽,2023至2024賽季則參加法國足球乙級聯賽(法國第二級別)[文 40],其主場為阿爾卑斯球場,後者可同時容納超過2萬名觀眾[文 41]。格勒諾布爾橄欖球俱樂部則是當地的一支橄欖球俱樂部,成立於1892年,曾獲得1954年的法國橄欖球甲級聯賽冠軍[文 42],2023至2024賽季參加法國橄欖球乙級聯賽;該俱樂部女子隊則同期參加法國女子橄欖球冠軍聯賽[文 43]。格勒諾布爾都會冰球俱樂部是當地的一支職業冰球俱樂部,成立於1963年,2023至2024賽季參加法國冰球冠軍聯賽,而在此之前該俱樂部已獲得過8次該賽事的冠軍和9次亞軍[文 44]。除此之外,格勒諾布爾還有賽艇、棒球、壘球、排球、手球、聯盟式橄欖球、美式足球等項目的俱樂部[文 45]。

在大型體育賽事方面,格勒諾布爾曾主辦1968年冬季奧林匹克運動會和1974年世界擊劍錦標賽。環法自行車賽曾於1970年、1971年、1978年、1984年、1988年、1998年、2001年、2005年、2011年、2014年、2020年和2022年經過格勒諾布爾[文 46][文 47]。

格勒諾布爾境內的多個街區每周都會舉辦各類型的商業集會[文 48][文 49],並在每年聖誕節前舉辦為期一個月的聖誕集市[文 50]。除此之外,格勒諾布爾每年還舉辦各類文化活動及展覽[文 51]。位於格勒諾布爾市區最南端的Alpexpo建於1968年,是當地主要的活動及會展場所[文 52]。1977年6月,格勒諾布爾舉辦了當地首次同志驕傲遊行[文 53]。自2015年起,當地每年舉辦格勒諾布爾街頭藝術節[文 54]。

民間長詩《格勒諾布爾的皮埃爾》最初創作於17世紀,1973年被法國現代音樂家加布里埃爾·雅各布引用並成為其同名音樂專輯名稱[文 55]。法國喜劇家Coluche曾在其短劇《Le Clochard Analphabète》(中文直譯為「不識字的流浪漢」)中提及格勒諾布爾,並以「格勒諾布爾工程師」(ingénieur à Grenoble)作為對農業學家的稱呼[文 56]。《Un jour au mauvais endroit》(中文直譯為「一天在壞地方」)則是法國歌手Calogero於2014年發布的一份歌曲,其內容描述了2012年9月28日發生於格勒諾布爾南郊埃希羅勒兩名居民無故被殺害的襲擊案件[文 57],該歌曲在發行當周獲得了法國官方音樂排行榜第四名的收聽率[文 58],其首句歌詞「埃希羅勒市中心與南部格勒諾布爾郊區,我叫Sofiane我20歲」(Échirolles centre Banlieue sud de Grenoble, Je m'appelle Sofiane j'ai vingt ans)以及其官方MV中的多個格勒諾布爾街頭取景也使得這一區域在短時間內名聲大噪[文 59]。在電影方面,《暗流》、《騙婚記》、《萊昂莫漢神父》、《射殺鋼琴師》、《大浴場》、《生命之後》等電影曾取景于格勒諾布爾。除此之外,格勒諾布爾每年還舉辦露天短片電影節、山地電影節、義大利電影節等電影文化交流活動[文 60][文 61][文 62]。

相關人物

法國作家司湯達出生於格勒諾布爾,其故居已於2000年被列入法國文物保護單位[文 63]。此外出生於格勒諾布爾的重要人物還有法國哲學家艾蒂安·博諾·德·孔狄亞克和艾曼紐·穆尼埃、元帥雅克·路易·朗東、政治家安托萬·巴納夫、于格·德·利奧納、讓-約瑟夫·穆尼耶和卡西米爾·皮埃爾·佩里埃、發明家雅克·德·沃康松、天主教神父劉格來、歌手米歇爾·菲甘、舞蹈家珍妮·沙拉、作家加布里埃爾·博諾·馬布利、女文學家克勞汀·蓋因·德·唐森、畫家亨利·方丹-拉圖爾、電腦程式員法布里斯·貝拉、企業家范易謀、賽艇運動員格扎維埃·多爾夫曼、賽車手勒內·阿爾努、冬季兩項運動員朱利安·羅貝爾和埃米利安·雅克蘭、滑雪運動員羅班·迪維拉爾和卡蘿勒·蒙蒂耶、女子攀登運動員安諾柯·喬伯特、雪車運動員艾曼紐·奧斯塔什以及足球運動員魯本·阿吉拉爾、拉菲克·積波亞、雅尼斯·塔費爾等;逝世於格勒諾布爾的重要人物則包括哲學家阿格里帕·馮·內特斯海姆、化學家法蘭索瓦-馬里·拉烏爾和化學工程師路易·維卡[文 64]。

除此之外,亦有多名重要人物曾在格勒諾布爾求學或長居,包括前美國第一夫人傑奎琳·甘迺迪、前德國總統里夏德·馮·魏茨澤克、前大韓民國總統朴槿惠、前冰島總統維格迪絲·芬博阿多蒂爾、日本雅子皇后、諾貝爾物理學獎獲得者熱拉爾·穆魯、圖靈獎獲得者約瑟夫·斯發基斯等[文 65]。法國歷史學家讓-法蘭索瓦·商博良曾為格勒諾布爾大學教授,當地一所中學以其命名;法國元帥法蘭索瓦·德·博納·德·萊迪吉埃則常被認為是格勒諾布爾城市發展的重要人物,當地建有其雕像[2]。茲德涅克·內霍達、尤里·德約卡夫、達尼耶爾·柳博亞、索菲亞內·費古利、伊藤翔、弗洛里安·托萬、奧利弗·吉魯、瓦利德·雷格拉吉、薩菲爾·泰德爾、佐迪·加斯柏等足球運動員曾效力於格勒諾布爾足球俱樂部[文 66]。

對外交流

截至2023年10月,格勒諾布爾共與19座城市互為友好城市或建立了合作交流城市關係[社 65];另有5個國家在格勒諾布爾設有領事館或任命有名譽領事[社 66]。

備註

參考文獻

- ville de Grenoble. L'histoire de Grenoble. grenoble.fr. [2023-09-25]. (原始內容存檔於2024-01-02) (法語).

- Jean Serroy. Grenoble - Guide historique et touristique. Libris. 2002. ISBN 2-907781-68-5 (法語).

- INSEE. Dossier complet - Commune de Grenoble (38185). insee.fr. [2023-10-02]. (原始內容存檔於2023-11-29) (法語).

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads