トップQs

タイムライン

チャット

視点

ドイツの首相

ウィキメディアの一覧記事 ウィキペディアから

Remove ads

ドイツの首相(ドイツのしゅしょう)では、ドイツにおける行政府の長について解説する。

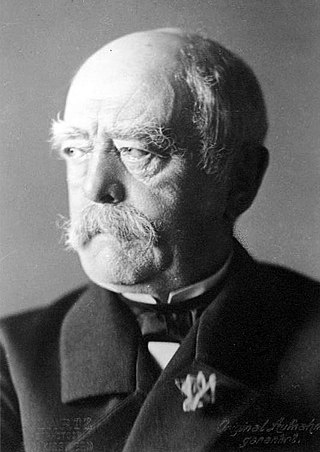

- 左上:オットー・フォン・ビスマルクは、初代北ドイツ連邦連邦宰相、初代ドイツ国(ドイツ帝国)首相である。

- 右上:コンラート・アデナウアーは、ドイツ連邦共和国(西ドイツ)の初代連邦首相である。

- 左下:ヘルムート・コールは1990年のドイツ再統一の際に首相を務めていた。

- 右下:アンゲラ・メルケルはドイツ初の女性首相である。

名称

本項では1871年のドイツ統一から現在に至るまでのドイツの首相について解説する。この間にドイツがたどった国家形態の名称と首相の呼称は以下の通り。

- Reichskanzler(ドイツ国首相と訳されるが、日本では以下の政治体制ごとに以下の訳を当てていることが多い。)

- Bundeskanzler:連邦首相

Remove ads

呼称と変遷

要約

視点

語源と由来

「ドイツ」の首相の呼称にはどれにも「-kanzler」という語が含まれている(共産主義政権の旧東ドイツを除く)。この Kanzler(カンツラー、英語: chancellor )というのは古フランス語の chancelier が語源で、本来は「宮廷や法廷の門衛、案内役、事務員、秘書官」などをさす語だった。神聖ローマ帝国初期のドイツでは、学識を有する聖職者が宮廷文書の管理などを通じて帝国行政に関与しており、司教はその長として「書記官長」(Kanzler)と呼ばれていた。

中世になると、マインツ大司教、ケルン大司教、トリーア大司教の三司教は選帝侯を兼ねて世俗諸侯と肩を並べるほど強力になった。のちにこれが帝国の最高官職である、帝国内の各3王国(ドイツ、イタリアおよびブルグント)の大書記官長(Erzkanzler)に任じられるようになると、この三司教は、それぞれ、「ドイツ大書記官長」(Erzkanzler durch Germanien)、「イタリア大書記官長」(Erzkanzler durch Italien)、「ガリア=ブルグント大書記官長」(Erzkanzler durch Gallien und Burgund)と称するようになった。

こうした大書記官長の中には、事実上の宰相として皇帝の政務を補佐したり、事実上の摂政として幼少の皇帝に代わって国政を担当した者もいたが、1356年の金印勅書でマインツ大司教が皇帝選挙の主催者とされ、選帝侯の筆頭に位置づけられると、これ以後「Erzkanzler durch Germanien」は「ドイツ(神聖ローマ帝国)の宰相」を意味する語としてドイツ語圏に定着した。

ドイツ帝国

オットー・フォン・ビスマルク

近世になると、帝国内のプロイセン王国やオーストリア大公国の宰相にも Staatskanzler(領国宰相)という呼称が用いられるようになった。

1867年にプロイセン主導で北ドイツ連邦が成立すると、ビスマルクは自らその首相に就いて「Bundeskanzler(連邦宰相)」と称した。1871年に「ドイツ国(Deutsches Reich:帝政ドイツ)」が成立すると、今度は 「Reichskanzler(帝国宰相)」として以後19年間政界に君臨し、ドイツを列強の一つに押し上げた。

ヴァイマル共和政

フィリップ・シャイデマン

1918年、第一次世界大戦の敗北によって帝政が崩壊し、ドイツは共和政となった。しかし新国家の国号に提案された「Deutsche Republik(ドイツ共和国)」には各方面からの拒否が強く、結局、国号は引続き「Deutsches Reich(ドイツ国)」が用いられた[注釈 1]。このため「Reichskanzler」の呼称もそのまま共和政に引き継がれた。

日本では1918年から1933年までのドイツ国を「ヴァイマル共和政」と呼んでおり、日本の歴史教科書の類では共和政の「Reichskanzler」を「首相」と訳して帝政時代のものと区別している場合が多い。なお帝政ドイツ時代には帝国内閣が存在せず、帝国各省庁の長は、帝国宰相の下僚としてその指示に厳格に従う「国務長官(Staatssekretär)」であって、「大臣(Minister)」のように君主に対して宰相と同様に責任を負い、その業務について自立して任務に当たるものではなかった。つまり、帝政宰相は行政上の責任を単独で果たしていたのである。これに対し、ヴァイマル共和政以降の首相は議会に責任を負う合議制行政機関としての内閣の議長として位置づけられた。訳語の変化は、こうした役割の変化も表しているのである。

ナチス・ドイツ

→詳細は「総統」を参照

アドルフ・ヒトラー

1934年8月1日、ヒンデンブルク大統領の死後発効する法律として「ドイツ国および国民の国家元首に関する法律」が制定された。この法律で大統領の地位は首相と統合された。8月19日にはこの措置の是非を問う民族投票が行われ、圧倒的多数で承認された。ヒトラーは公文書には「指導者兼国家宰相」(Führer und Reichskanzler)と署名していたが、後には国家宰相の肩書きを用いる事がほとんど無くなった。

東西分裂と再統一

第二次世界大戦後、ドイツは米・英・仏・ソの4ヵ国による占領下におかれたが、冷戦の対立構造が固定化されていく中で共同占領は困難となり、1949年秋に米・英・仏占領区にドイツ連邦共和国(西ドイツ)が、ソ連占領区にドイツ民主共和国(東ドイツ)が建国された。

ドイツ民主共和国

オットー・グローテヴォール

東ドイツは、旧来の呼称を使用せず、1949年の憲法では「総理大臣」(Ministerpräsident)[1]としたが、社会主義国を宣言した1968年の憲法改正で閣僚評議会議長(Vorsitzende des Ministerrates)[2]に改められた。東ドイツはソ連型の一党独裁制国家であり、1989年の民主化まで国政の実権は支配政党であるドイツ社会主義統一党の書記長が握っていた。

ドイツ連邦共和国

コンラート・アデナウアー

西ドイツは国号に「連邦」の一語が追加されたのにともない、首相の呼称も北ドイツ連邦にさかのぼる「連邦宰相」(Bundeskanzler)に戻された。

1990年10月3日、西ドイツが東ドイツを吸収合併する形で再統一を達成した後は、そのまま「連邦宰相」(Bundeskanzler)の呼称が使われている。ただし日本では「宰相」という時代がかった表現は、アデナウアーやコールに関連して時折、あるいは州首相と並べて論じるとき混同しないよう使うくらいで、「Bundeskanzler」の公式訳も「連邦首相」とするものがほとんどである。

諸外国での表現

日本では、外国の首相に相当する官職を一律に「首相」と呼称しており、現在のドイツ連邦共和国の「Bundeskanzlerin[注釈 2]」も、過去のドイツの「Reichskanzler」も、すべて単に「首相」と表記する場合が多い[注釈 3]。

英語では自国外国を問わず、首相は一律に「Prime Minister」と呼ぶことになっている。ただしドイツの首相だけは伝統的な例外で、ドイツ語を直訳した「Federal Chancellor」、 または単に「Chancellor」と呼んでいる。

ドイツ語では、同じドイツ語圏で連邦制のオーストリアの首相のことも Bundeskanzler(連邦首相)と呼んでいる。そのほかの外国の首相は、各国の政治機構や原語での表現をもとに、「Ministerpräsident」(総理大臣)または「Premierminister」(首相)と呼んでいる。

Remove ads

歴代ドイツ首相

要約

視点

| 所属政党 |

北ドイツ連邦

ドイツ帝国

ヴァイマル共和政

ヴァイマル共和政時代の首相についての詳細は、ドイツ国首相を参照。

ナチス・ドイツ

ドイツ民主共和国(東ドイツ)「閣僚評議会議長」

ドイツ民主共和国(東ドイツ)の首相についての詳細は、ドイツ民主共和国の首相を参照。

ドイツ連邦共和国(西ドイツ→再統一ドイツ)「連邦首相」

ドイツ連邦共和国の首相についての詳細は連邦首相 (ドイツ)を参照。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads