トップQs

タイムライン

チャット

視点

2020年の台風

2020年に発生した台風のデータ ウィキペディアから

Remove ads

2020年の台風(2020ねんのたいふう、太平洋北西部及び南シナ海[注 1]で発生した熱帯低気圧)のデータ。データは基本的に日本の気象庁の情報に基づき、気象庁が熱帯低気圧としていない一部のものについては、合同台風警報センター (JTWC) のみに拠る。

本記事に含まれる熱帯低気圧の中心気圧や風速、発生場所・日時等及びそれらの出典は発表された直後の速報値である可能性があります。気象庁は台風消滅後も事後解析を行い、その結果を確定値として公開します。確定値が公開された場合、データを確定値に修正していますが、各節中の出典は速報値のままであるものが殆どとなります。資料として利用される際にはご注意ください。なお、確定値の出典である気象庁HPのリンクは、#各熱帯低気圧の影響の「出典」にまとめて掲載してあります。(2020年1月) |

2020年に発生した台風は、平年の25.6個より少ない23個であった。日本への影響においては、接近数は平年の11.4個を下回る7個、日本本土への上陸数は、2008年以来12年ぶりに0個だった(平年は2.7個)。

台風1号は5月12日に発生。台風に関する統計が開始された1951年以降で平均的な台風1号の発生は3月頃であるため、かなり遅めの発生となり、統計史上8番目の遅さとなった[1][2][3][4]。その後もしばらくの間台風の発生ペースが遅く[5]、最初の台風発生から1ヶ月後の6月12日に台風2号が発生したが、その後は台風が発生しない期間が7月後半に至るまで続いた[6]。7月は、平年であれば本格的な台風シーズンの始まりの時期で、本来台風の発生数が一年で3番目に多い月であり、平年で3.6個は発生するものの[7]、この年の7月は太平洋赤道域で急速にラニーニャ現象が発生しつつあったため[8]、かなり静かな時期であった[注 2]。当時、フィリピン沖の海水温は30℃以上あり、台風が発生するには十分な海水温であった一方で、インド洋の海水温も平年より高かった(ダイポールモード現象)[6][9][10]。インド洋では平年に比べ広く上昇流が強かったものの、太平洋では広範囲の海域で平年に比べて上昇流が弱く、下降流場となっており、上空の大気の流れが対流活動を抑える下降気流が卓越していたため[5]、広範囲に活発な雨雲は発生しづらくなっていたほか[6]、これにより例年よりも西側に太平洋高気圧が強まり、北西太平洋は台風が発生しづらい状態となっていた[9]。これらのことが、台風の発生が少なかった原因であると考えられる。こうして、7月は1951年の統計開始以降初めて、台風の発生数が0個となった[11][12][13][注 3][注 4]。また、統計史上、7月末までに台風の発生が2個以下にとどまったのは、この年と1998年の2例のみである。

またこのことは、7月の集中豪雨の発生や梅雨明けが遅れたこととも関連がある可能性があるという[10][14]。フィリピン海から太平洋高気圧の縁をまわって流れてくる暖かく湿った空気の流れが強まって、これが梅雨前線に沿うように西から流れるインドモンスーンの暖かく湿った空気の流れとぶつかることにより、大量の水蒸気を南西から送り込んだために、雨雲が発達しやすい危険な状況を生み出したと推測される[9]。さらに、前述のように太平洋高気圧が例年より西に張り出し、日本付近に張り出していなかったため、梅雨前線も北に押し上げられず[10]、この年は沖縄を除いて7月下旬になってもなかなか梅雨が明けず、記録的な遅さとなっていた[14][15]。

しかし8月になると、それまでの状況から転じて台風の発生ペースが上がり、1日に早くも台風3号が発生。台風3号としては発生日時が過去2番目に遅く、また統計史上、台風3号の発生が8月にまで遅れたのは、1998年と2020年のみとなっている。また台風3号の発生から6時間後に台風4号が発生し、1日の間に2つも台風が発生した。その後も対流活動が活発な状況が続き、8月の台風発生数は8個となった。

9月以降も対流活動が活発な状況が続き、8月下旬から9月上旬にかけては北朝鮮に、10月はベトナムに台風が集中して上陸した。特にベトナムは10月に豪雨の被害が発生して、大規模な水害となった。

→詳細は「en:2020 Central Vietnam floods」を参照

日本への影響においては、台風10号が非常に強い勢力で西日本に接近し、一時気象庁が「特別警報級の勢力で直撃する可能性がある」と警戒を促したが、実際には特別警報級の勢力で直撃することはなかった。しかし、九州地方の各地で暴風が観測され、大きな被害が出た。

Remove ads

月別の台風発生数

- 日本への接近数:7個(4号・5号・8号・9号・10号・12号・14号)[16]

- 日本への上陸数:0個

台風の日本上陸数

各熱帯低気圧の活動時期

各台風の活動時期

「台風」に分類されている熱帯低気圧

要約

視点

台風1号(ヴォンフォン)

202001・01W・アンボ

→詳細は「令和2年台風第1号」を参照

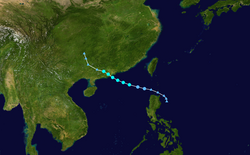

5月6日頃にカロリン諸島近海で形成が始まった低圧部が、8日15時にフィリピンの東で熱帯低気圧に発達[確 1]。フィリピン大気地球物理天文局(PAGASA)は、フィリピン名アンボ(Ambo)と命名した[17][18][19]。その後合同台風警報センター(JTWC)により、熱帯低気圧番号01Wが与えられた。01Wは12日21時に、フィリピンの東の海上(北緯10.8度・東経129.2度[20]) で台風となり[3][21][22][23][24][25][26][確 2]、アジア名ヴォンフォン(Vongfong)と命名された[22][27][28][29][30][31]。命名国はマカオで、「スズメバチ」を意味する[4][22]。台風は西に進みながら急速に勢力を強め、発生から21時間後には暴風域も発生し[32][33][34]、発生から24時間後(13日21時)には、中心気圧975hPa・最大風速35m/s・最大瞬間風速50m/sの「強い」勢力となった[35]。そして14日15時(現地時間の正午)頃に、中心気圧965hPa・最大風速45m/s・最大瞬間風速60m/sという「非常に強い」勢力で、フィリピン中部のサマール島東部(ビサヤ地方)サンポリカルポ町に上陸[18][36][37][38][39][40][41]。上陸の7時間後には北サマル州カタルマンを通過した[42]。上陸後はフィリピン本土を北西に進み[43]、15日に首都マニラに接近[44]。しかしフィリピンを縦断するうちに勢力は次第に衰え[45][46]、15日18時までには990hPaまで中心気圧が上がっていた[47][48]。その後も北上を続けてルソン島を通過し、16日には中心気圧1,000hPa・最大風速18m/sと弱まって、南シナ海へと抜けた後にバシー海峡へと進んだ[34][46][49][50]。台湾の中央気象局は16日11時半に海上台風警報を発令し、バシー海峡を航行している船舶に対して注意を呼び掛けた[51]。そして17日3時、台風はバシー海峡(北緯20度・東経121度[20])で熱帯低気圧に変わった。しかし沖縄に影響した[52][53][54][確 3]。

気象庁の事後解析では、最低気圧960hPaに上方修正された[55]。

台風の直撃を受けたフィリピンでは、新型コロナウイルスの流行によって外出制限下にあった数万人もの人々が、台風とウイルスという二重の脅威に直面し、複雑で危険な避難を余儀なくされた[18][56]。フィリピン中部の各避難所では、コロナウイルスの感染拡大を防止するために、定員の半分のみの受け入れにとどめ、避難する際はマスクの着用を求めたという[18]。この台風の襲来時までにフィリピン国内で確認されていた感染者数は11,618人、(感染症による)死者数は772人であった[注 5][56]。台風はマニラにも接近したが、マニラでもウイルス流行に伴う厳しい外出制限措置が取られていたため、簡素な家に住む低所得層も含め大半の人々は避難所へ行けず、自宅待機を余儀なくされた[44][57]。

マニラ湾沿岸には、木材やトタン等でできた粗末な家が密集するスラム街が広がるため、高潮や強風による家屋損壊の恐れがあるとして、災害対策当局は警戒を呼び掛けた[44][58][59]。台風による暴風雨によって、東サマル州ではサンポリカルポ町で土砂崩れが発生したほか、アルテチェ町では教会の屋根が崩壊。またドロレス町やオラス町などを含め各地で建物の倒壊や住宅の全壊などの被害が出た[60]。同州では少なくとも2人が行方不明となり、1人が負傷したほか[61]、フィリピン全体では合計で5人が死亡・25人が負傷し、7,459棟の家屋が被害を受けた[62][63][64][65][66][67][68]。またビコル地方では少なくとも141,700人が避難を強いられた[38]。なお、東ビサヤ地方の沿岸部は2013年の台風30号により壊滅的な被害を受けており、死者・行方不明者の数は7300人以上に達した[41]。

また、この台風から変わった熱帯低気圧は沖縄付近を通過し、これを含む暖湿気が本州付近の前線に流れ込んだ影響で、18日には西日本に停滞していた前線の活動が活発化して、沖縄や西日本で大雨となった[69][70]。九州や四国の一部では1時間に30mm以上の激しい雨が降り、大雨警報や土砂災害警戒情報が発表された所もあった[69]。特に九州南部では100~200mmもの大雨になったほか[71]、沖縄県南城市糸数では15時20分までの24時間雨量が113.5mmに達した[70]。

この台風1号から変わった熱帯低気圧は18日21時に消滅したが[確 4]、前線上に新たに発生した低気圧へ台風由来の湿った空気が流れ込んだ影響で関東などでも本降りの雨となり、同日6時までの1時間に、千葉県鴨川市で12.5mm、船橋市で10.0mmの強い雨を観測したほか、東京都心でも9.0mmの雨が降った[72]。

台風1号が5月以降に発生するのも、台風1号が「非常に強い勢力」となるのも、台風1号が暴風域を伴うのも、2016年以来4年ぶりとなった[22][73][74][75]。そしてこの年の台風1号は、1951年の統計開始来8番目に遅く発生した[1][3][76]。また、2019年12月28日に台風29号が消滅してから136日間は台風は発生しておらず、空白期間となっていた。これは過去で15番目に長い。

この台風のフィリピン名「アンボ」はこの台風限りで使用中止となった。

台風2号(ヌーリ)

202002・02W・ブッチョイ

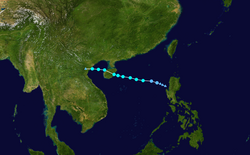

6月10日9時にフィリピンの東の低圧部が熱帯低気圧に発達し[77]、合同台風警報センター(JTWC)により熱帯低気圧番号02Wが与えられた。02Wは11日から12日にかけてルソン島を通過し[78]、12日21時に、フィリピン西方の南シナ海で台風となり[79][80][81][注 6]、アジア名「ヌーリ(Nuri)」と命名された[79][82][83][84][85]。命名国はマレーシアで、マレー語で「オウム」を意味する。また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名「ブッチョイ(Butchoy)」と命名。台風は暴風域は伴わずに南シナ海を北西に進み[82]、13日9時には中心気圧996hPa・最大風速20m/sとなって、最盛期を迎えた[81]。気象庁は、付近を通る船舶などに注意を呼びかけた[80]。香港の気象当局は、台風が14日に中国広東省に上陸すると予想し、強風や豪雨、高波への警戒が必要とした[86][87]。台風はその後、14日9時に南シナ海において、中心気圧1,002hPaの熱帯低気圧に変わった[88][89]。

この台風により、香港では大雨による洪水で1人が死亡した[90]。この台風の後に約1か月半にわたって台風が発生しなかったことにより観測史上初の台風の発生しない7月となった。

台風3号(シンラコウ)

202003・04W

7月31日9時に、南シナ海において低圧部が熱帯低気圧に昇格した[91][92]。熱帯低気圧は8月1日15時にトンキン湾において台風3号となり[93]、アジア名「シンラコウ(Sinlaku)」と命名された。命名国はミクロネシアで、「伝説上の女神」を意味する[93][94]。また、合同台風警報センター(JTWC)により、熱帯低気圧番号04Wが与えられている。発生当初から強風域が大きい「大型」の台風であり[95]、同日の18時には強風域を南東側に1100km、北西側に560km広げ、前年に発生した台風10号以来の「超大型」の台風となった。すなわち、発生後わずか3時間で超大型になったことになる。また、発生時の大きさとしては2007年の台風14号に次ぎ、2015年の台風23号と並んで過去2番目の大きさである。台風は8月2日午後にはベトナムに上陸し[96]、そして2日21時にベトナムで熱帯低気圧に変わりました。[97]。

この台風は、台風3号としては1998年に次いで統計史上2番目に遅い日時に発生した[98]。台風3号の発生が8月以降にまでずれ込んだのは、この年と1998年のみである。前述の通り、この年の7月は台風の発生が統計史上初めてゼロとなったため、これが約1ヶ月半ぶりの台風発生となった[94]。

この台風により、合計で6人が死亡した[99][100]。またこの台風の中心が北西寄りだったこともあり、南東側の強風域の長さは1400kmとなった。これは過去で3番目に長い。

事後解析では、台風に昇格したのが8月1日9時、熱帯低気圧に変わったのが8月3日3時となった。また、最低気圧が985hpaに上方修正された。

台風4号(ハグピート)

202004・03W・ディンド

7月31日15時に、フィリピンの東で熱帯低気圧が発生。PAGASAは、この熱帯低気圧をフィリピン名「ディンド(Dindo)」と命名した。気象庁は、この熱帯低気圧が24時間以内に台風になる見込みであると発表した[101]。またJTWCは熱帯低気圧番号03Wを付番した。03Wは8月1日21時に沖縄の南で台風4号となり[102]、アジア名「ハグピート(Hagupit)」と命名された。命名国はフィリピンで、「むち打つこと」を意味する[103]。台風は、3日2時には暴風域が解析され[104][105]、沖縄県の八重山地方を暴風域に巻き込みながら北西に進んだ[106]。その後、中心気圧980hPa・最大風速35m/s・最大瞬間風速50m/sの「強い」勢力となった[107]。そして東シナ海を北北西に進み[108]、勢力を維持したまま4日には中国の華中(浙江省磐安県)に上陸した[109][110]。上陸後は次第に勢力が衰えて暴風域は消滅し、4日18時には中心気圧992hPa・最大風速25m/s・最大瞬間風速35m/sにまで弱まった。そのまま中国大陸を北上し、5日には黄海に抜けた。その後朝鮮半島に再上陸した後、6日9時に日本海で温帯低気圧に変わった[111][112][113]。温帯低気圧はその後再発達して日本海を進み、北海道に接近して宗谷海峡付近を通過した[114]。

3日朝に台風が接近した八重山地方では暴風警報が発表され、石垣島の伊原間で30.8m/s、石垣島地方気象台で30.5m/s、竹富町大原で37.9m/s(6時20分)の最大瞬間風速を観測した[105][115][116][117]。また、1,300世帯以上で停電が発生し、石垣市などで最大1,630世帯が停電したほか[115]、旅客船の多くが欠航した[118]。台湾の中央気象局によれば、台風周辺の湿った空気が流れ込んだため、3日の台湾は西部全域で雨となった。中央気象局は同日11時前に、台湾西部の16の県や市に豪雨・大雨特報を発表し、雷や強風、河川の増水や低地の浸水などに注意するよう呼びかけた[119]。台風により台湾で1人が死亡・1人が負傷した[120]。 台風が上陸した中国では、台州市と温州市の80万戸以上で停電したほか[121]、大雨と強風で多くの河川が氾濫し、家屋が浸水したり、道路や農地が冠水したりした[110]。さらに、山西省では6日、台風から変わった熱帯低気圧によって発生した鉄砲水や土砂崩れで、立ち往生した車両から4人が救助されたもののうち1人の死亡が確認された[122]。またこの台風は、韓国にも大きな影響を及ぼした[123]。北太平洋高気圧の端に沿って朝鮮半島に大量の水蒸気を供給しているためであり、強い停滞前線が同半島に停滞する状況で、台風がもたらす水蒸気がさらに降雨量を増加させた[123]。場所によっては1時間に100mmを超える大雨となって土砂崩れや浸水などの被害が相次いだほか[124]、4日までに死者14人・行方不明者12人の人的被害が確認された[125]。2日には尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域において、中国海警局の船4隻が航行しているのが海上保安庁の巡視船により確認され、4隻とも同日朝には域外へ出た[126]。中国船が尖閣諸島の周辺で確認されるのは111日連続であり、2012年9月に尖閣諸島が国有化されて以降最長の連続日数となった。第十一管区海上保安本部(那覇)は、「台風4号の接近に備えて出域したのかもしれない」という見方を示したという[126]。なお、この台風から変わった低気圧や低気圧から延びる前線の影響で、北海道や本州の日本海側では大荒れの天気となり[127]、北海道では宗谷地方などで大雨となった。利尻町や利尻富士町、稚内市などに「土砂災害警戒情報」がされ、利尻島では50年に1度の記録的大雨となった。6時間降水量の日最大値は、宗谷岬や稚内市などで100mmを超え、観測史上1位の記録を更新した[127]。奥尻空港で最大瞬間風速32.4m /s(8月の1位の記録を更新)、江差町で最大瞬間風速30.3m /sの暴風となった[127]。このため、避難指示が出された自治体もあった[128]。低気圧から延びる前線は本州の日本海側にも大雨をもたらし、島根県の隠岐空港では1時間に63.0mmの雨となって観測史上1位の記録を更新したほか、3時間降水量の日最大値は、隠岐の島町で146.0mm、隠岐空港で118.5mmで、観測史上1位の記録を更新した[127]。隠岐の島町の島後では、50年に一度の記録的な大雨になった[127]。

この台風は、台風4号としては、過去4番目に遅い日時における発生となった[129]。

事後解析でも8月1日15時に発生したことになっているため、これにより史上初となる7月の台風発生無しは正式記録となった[130]。

台風5号(チャンミー)

202005・05W・エンテン

8月7日午前9時にフィリピンの東に熱帯低気圧が解析された[131]。PAGASAは、この熱帯低気圧をフィリピン名「エンテン(Enteng)」と命名した。気象庁はこの熱帯低気圧について、24時間以内に台風へと発達する見込みとして観測を開始した。また、JTWCは熱帯低気圧番号05Wを付番した。05Wは9日3時に沖縄の南で中心気圧1,000hPa・最大風速18m/s・最大瞬間風速25m/sの台風となり[132]、アジア名「チャンミー(Jangmi)」と命名された。命名国は韓国で、朝鮮語で「バラ(장미)」を意味する[132][133]。台風は暴風域は伴わずに東シナ海を北上し、沖縄に接近[134][135]。9日午後には沖縄本島と先島諸島の間を通過した[136]。その後も北上して九州などを強風域に巻き込んだ[137][138]。そして朝鮮半島付近を通過し[139]、日本海へと進んだ。11日9時、台風は日本海で温帯低気圧に変わった[140][141]。

台風が接近した沖縄では雨や風が強まって荒れた天気となった。交通機関への影響が生じ、海の便では沖縄本島と離島とを結ぶ多数の便が欠航したほか、空の便でも那覇空港と羽田空港を結ぶ便など少なくとも83便が欠航し、予約ベースで3,443人の足に影響が出た[142][143]。9日午後には、うるま市で最大瞬間風速26.6m/sを観測した[144]。また九州でも、台風の影響で各地で断続的に風雨が強まった[145]。長崎県長崎市野母崎で、8月としては観測史上最大となる最大瞬間風速30.8m/sを記録した[145]。また、台風から変わった温帯低気圧は北海道に接近し、道北などに大雨をもたらしたほか[146]、羽幌町で最大瞬間風速26.6m/s、倶知安町で25.6m/sを観測するなど強風となった[147]。

この台風は、台風5号としては、過去6番目に遅い日時に発生した[148]。

台風6号(メーカラー)

202006・07W・フェルディー

8月9日に南シナ海で熱帯低気圧として発生し、JTWCは熱帯低気圧番号07Wを付番した。また、PAGASAはフィリピン名「フェルディー(Ferdie)」と命名した。気象庁はこの熱帯低気圧について、24時間以内に台風へ発達するとして観測を開始した。07Wは10日12時に南シナ海で台風6号となり、アジア名「メーカラー(Mekkhala)」と命名された。命名国はタイで、「雷の天使」を意味する[149]。台風は北上して台湾に接近した後[150]、11日7時半に中国福建省の漳浦県に上陸した[151][152]。そして11日21時に華中で熱帯低気圧に変わった[153][確 5]。

福建省廈門市では、台風により木が根こそぎに倒れ、強風・豪雨により交通や電力設備なども影響を受けた。廈門空港では60便以上が欠航し、高速バスの運行も一時停止となった[152]。

台風7号(ヒーゴス)

202007・08W・ヘレン

8月16日15時にフィリピンの東において熱帯低気圧が発生し、バシー海峡へと進んだ。PAGASAはこの熱帯低気圧を、フィリピン名「ヘレン(Helen)」と命名した。気象庁は18日に、この熱帯低気圧が24時間以内に台風へ発達する可能性があるとして観測を開始した[154]。また、JTWCは熱帯低気圧番号08Wを付番した[155]。08Wは18日9時に、南シナ海で中心気圧1000 hPa・最大風速18m/s・最大瞬間風速25m/sの台風7号となり[156]、アジア名「ヒーゴス(Higos)」と命名された[157]。命名国はアメリカで、「イチジク」を意味する[158]。台風は中国の華南に上陸し、20日3時に華南で熱帯低気圧に変わった[159]。

台風8号(バービー)

202008・09W・イグメ

8月21日9時に、バタネス諸島の東に中心気圧1,008hPaの熱帯低気圧が形成され[160]、JTWCは熱帯低気圧形成警報を発した[161]。その後JTWCは熱帯低気圧番号09Wを割り当てた。また、PAGASAによってフィリピン名「イグメ(Igme)」と命名された。また気象庁も、この熱帯低気圧が24時間以内に台風に発達する可能性があるとして観測を開始した[162]。09Wは22日9時に与那国島の南南西で台風8号となり、アジア名「バービー(Bavi)」と命名された[163][164]。命名国はベトナムで、ベトナム北部の山脈の名前に由来する[163]。台風は暴風域を伴い、22日には八重山地方を暴風域に巻き込みながら北へ進んだ[165]。その後、ゆっくりとした速度で発達しながら北上し、27日午前に北朝鮮西部に上陸した[166]。 27日15時、台風は中国東北区で温帯低気圧に変わった[167]。

台風が接近した沖縄県の石垣市や竹富町では、22日夕方にかけて風雨共に強くなり、道路の冠水により車両2台が水没したほか、街路樹で倒木が起こるなどした[165]。石垣島や多良間島などでは、23日9時までの24時間雨量が200mmを超えた[168]。

台風9号(メイサーク)

202009・10W・ジュリアン

8月28日15時、フィリピンの東の海上で台風9号が発生し[169]、アジア名「メイサーク(Maysak)」と命名された。命名国はカンボジアで、樹木の名前に由来する。台風は海水温31度という非常に高い海上を通過し、発生から18時間後の29日9時には暴風域も発生した。

その後も発達を続け、31日21時に非常に強い勢力へ発達し、9月1日にかけて沖縄へ再接近した。1日9時には8号を上回る最大風速50m/sまで発達した。

その後はゆっくりと勢力を弱め、3日9時には955hpaと低い気圧で朝鮮半島へ上陸した。そこから速度を上げ、3日15時に北緯42度、東経129度で温帯低気圧に変わった。

この台風により沖縄県那覇市では最大瞬間風速43.1m/sを記録した。さらに長崎県の五島空港では44.8m/sを記録した。

9月3日、フェーン現象により新潟県の三条市と胎内市で9月としては観測史上初となる40℃台を記録した[170]。

日本での被害は、重傷者2人・軽傷者32人・全壊5棟・半壊6棟・一部破損43棟・床下浸水37棟などとなっている[171]ほか、パナマ船籍の家畜運搬船「ガルフ・ライブストック1」が台風の影響で奄美大島西方で沈没した。

台風10号(ハイシェン)

202010・11W・クリスティン

→詳細は「令和2年台風第10号」を参照

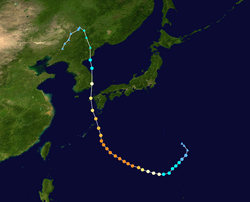

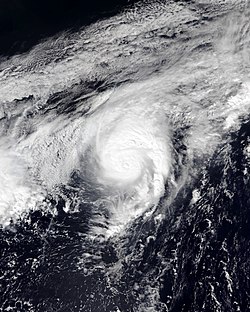

8月31日9時に小笠原諸島近海で発生した熱帯低気圧に対して、同日気象庁が「24時間以内に台風に発達する可能性のある熱帯低気圧」として発表を開始[172]。翌日の9月1日、合同台風警報センター(JTWC)は熱帯低気圧番号11Wを付番した。発達を続けた11Wは同日の21時に北緯20度、東経144度で台風となり、アジア名「ハイシェン」と命名された[173]。

なお台風10号の発生当時、事前に海面水温が記録的に高い上、上空の風などの発達の条件が揃っているため、接近時の勢力は過去最強クラスで最大瞬間風速80m/sの猛烈な勢力に発達し台風の進路に近い島々では過去にないような荒天のおそれがある、という気象庁の発表や地上局などの報道により[174]、沖縄から西日本では警戒が広まり商業施設に人が殺到するなどといった影響が台風接近前から起こった。

発生後暫く、台風は南西へと進んでいたが2日9時頃からおよそ90度向きを変えて西寄りの進路となり、3日0時ごろにフィリピンの監視領域(PAGASA)に入ったため、フィリピン名「クリスティン」と命名された。10号は3日から急速に発達を開始して4日3時には非常に強い台風となり、同日18時に最低気圧920hPaを迎えた。この時点で3日18時から24時間で中心気圧は35hPa低下しており、当時の予報ではさらに発達すると予測されていたため、5日には異例となる気象庁が「特別警報発表の可能性」を掲げた会見が行われ、警戒が呼びかけられたが[175]、6日午前に奄美諸島に接近した時点で中心気圧945hPaの非常に強い勢力まで勢力を弱めた。直近に同じコースを辿った台風9号の影響で海水温が下がり、動力源となる水蒸気を取り込めなくなったことや上空の気流、5日から6日にかけて乾いた空気を取り込んだことが要因とみられ[176]、気象庁は同日、鹿児島県に発表する見通しだった特別警報を中心気圧が発表基準に達する見込みではなくなったため見送った[177]。

7日9時頃、10号は朝鮮半島に上陸したのち日本海へ抜けて、8日3時に中国北東部の北緯42度、東経129度で温帯低気圧に変わった[178]。

事後解析では、ピーク時の勢力が最低気圧910hPa・最大風速55m/s(105kt)の猛烈な勢力に上方修正された[179]。

台風11号(ノウル)

202011・13W・レオン

9月16日3時に南シナ海で発達中の熱帯低気圧が台風となり、アジア名ノウル(Noul)と命名された[180]。また、フィリピン大気地球物理天文局(PAGASA)はフィリピン名「レオン(Leon)」と命名している。台風はベトナムに上陸し、9月19日3時にラオスで熱帯低気圧に変わった。

台風の直撃を受けたベトナムでは6人が死亡し、112人が負傷した[181]。

台風12号(ドルフィン)

202012・14W・マルセ

9月19日21時に熱帯低気圧が発生し、21日9時に北緯24.9度・東経134.8度で台風になり、アジア名ドルフィン(Dolphin)と命名された[182]。また、フィリピン大気地球物理天文局(PAGASA)はフィリピン名「マルセ(Marce)」と命名している。台風は関東地方に接近し、9月24日15時に関東の東で温帯低気圧に変わった。

台風13号(クジラ)

202013・15W

9月26日15時に熱帯低気圧が発生し、9月27日9時に南鳥島近海で台風となり[確 6]アジア名クジラ(Kujira)と命名された[183]。30日15時に日本のはるか東、北緯41度・東経163度で温帯低気圧に変わった。

台風14号(チャンホン)

202014・16W

→詳細は「令和2年台風第14号」を参照

10月4日21時に熱帯低気圧が発生し、10月5日9時に北緯22度10分・東経139度の日本の南で台風となり、アジア名チャンホン(Chan-hom)と命名された[184]。 台風は10月7日15時に「強い」勢力となった。その後、日本に接近したのち南下し10月12日9時に小笠原近海で熱帯低気圧に変わった[185][確 7]。

台風の接近に伴い、気象庁は10月10日17時から10月11日0時にかけて、三宅村と御蔵島村に大雨特別警報を発令した。降り始めからの雨量(10月6日3時~10月11日6時)が、八丈島西見で707.5mm、三宅島坪田で599.0mmとなり、平年10月の1か月分の1.5倍を超える記録的大雨となった[186]。

沖縄地方から本土、伊豆諸島に接近した台風の影響で、 伊豆諸島南部で記録的な大雨となり、伊豆諸島や東海地方で土砂災害が発生した[187]。日本での被害は、重傷者1人・軽傷者2人・一部破損5棟となった[188]。

台風15号(リンファ)

202015・17W

10月9日21時に南シナ海の低圧部が熱帯低気圧となった。JTWCは10月10日12時に熱帯低気圧番号17Wを割り当てた。熱帯低気圧は10月11日3時に北緯14度30分・東経111度10分で台風となり、アジア名リンファ(Linfa)と命名された[189]。台風は10月11日18時にベトナムに上陸し、10月12日3時にラオスで熱帯低気圧に変わった[確 8]。

事後解析では、ピーク時の中心気圧が994hPaに上方修正されている[190]。

台風16号(ナンカー)

202016・18W・ニカ

10月11日15時に南シナ海で熱帯低気圧が発生。フィリピン大気地球物理天文局(PAGASA)は10月11日22時にフィリピン名「ニカ(Nika)」と命名した。熱帯低気圧は10月12日15時に北緯17度35分・東経115度40分で台風となり、アジア名ナンカー(Nangka)と命名された[191]。台風は10月14日15時にベトナムに上陸し、10月14日21時にベトナムで熱帯低気圧に変わった。

10月13日、香港にシグナル8の警報が発令した[192]。

事後解析では、ピーク時の中心気圧が990hPa、最大風速が23m/sに上方修正されている[193]。

台風17号(ソウデル)

202017・19W・ペピト

10月19日にフィリピンの東で熱帯低気圧が発生。PAGASAは10月19日2時にフィリピン名「ペピト(Pepito)」と命名した。JTWCは10月19日12時に熱帯低気圧番号19Wを割り当てた。19Wは10月20日9時に北緯15度35分・東経124度40分で台風となり、アジア名ソウデル(Saudel)と命名された[194]。台風は10月21日0時にフィリピンのルソン島に上陸し、南シナ海に抜けた。10月22日9時に「強い」勢力となり、南シナ海を西進した。その後10月26日3時にトンキン湾で熱帯低気圧に変わった[確 9]。

事後解析では、ピーク時の中心気圧が975hPaに下方修正されている[195]。

台風18号(モラヴェ)

202018・21W・キンタ

10月23日9時にフィリピンの東で熱帯低気圧が発生。PAGASAは10月23日14時にフィリピン名「キンタ(Quinta)」と命名した。JTWCは10月24日12時に熱帯低気圧番号21Wを割り当てた。21Wは10月25日3時に台風となり[確 10]、アジア名モラヴェ(Molave)と命名された[196]。台風が10月に5個以上発生するのは2013年の7個以来7年ぶりである。台風は10月25日18時に「強い」勢力となり、同時刻にフィリピン中部に上陸した。フィリピンを横断後は南シナ海に抜け、10月27日12時に「非常に強い」勢力となった。10月28日15時にベトナムに上陸し、10月29日9時にタイで熱帯低気圧に変わった[197][確 11]。

この台風の影響で、フィリピンで3人が死亡[198]。ベトナムでは29日までに、土砂崩れなどで21人の死亡が確認された[199]。18号では、9年ぶりに、日本に接近しなかった台風である。

台風19号(コーニー)

202019・22W・ロリー

→詳細は「令和2年台風第19号」を参照

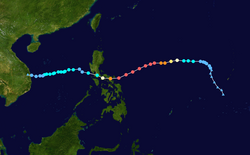

10月27日3時にマリアナ諸島で熱帯低気圧が発生。JTWCは10月28日12時に熱帯低気圧番号22Wを割り当てた。22Wは10月29日3時に北緯16度40分・東経138度15分のフィリピンの東で台風となり、アジア名コーニー(Goni)と命名された[200]。また、PAGASAは同日17時にフィリピン名「ロリー(Rolly)」と命名した。

19号は発生間もなく勢力を強め、発生から僅か37時間となる30日16時には合同台風警報センター(JTWC)によってカテゴリー5と解析された。19号は29日21時からの24時間で中心気圧を75ヘクトパスカルも低下させて同日18時には猛烈な勢力へと成長。この年初めての猛烈な勢力になった。そして31日にかけて勢力を維持したまま西に進み、フィリピン上陸直前の11月1日3時にさらに発達して中心気圧は905hPaとなった[201]。同日5時50分(フィリピン標準時4時50分)にカテゴリー5・「猛烈な」勢力を保ったままフィリピンのカタンドゥアネス島のバタ付近に上陸した[202]。「猛烈な」勢力でフィリピンに上陸した台風は2018年の台風22号以来である。フィリピンに上陸後は急速に勢力を落として南シナ海に抜け、11月6日3時に北緯14度00分・東経111度00分で熱帯低気圧に変わった[確 12]。

なお、ノット基準での最大風速(10分平均)が120ktとなったため統計史上5番目に最大風速の強い台風となった。

台風20号(アッサニー)

202020・23W・シオニー

10月29日9時にカロリン諸島で熱帯低気圧が発生。熱帯低気圧は同日21時に北緯8度0分・東経148度25分で台風となり、アジア名アッサニー(Atsani)と命名された[203]。10月に台風が7個発生するのは1984年、1992年、2013年と並んで過去最多である[204]。その後、JTWCによって10月30日0時に熱帯低気圧番号23Wが割り当てられている。11月1日8時にPAGASAの監視領域に入ったため、PAGASAはフィリピン名「シオニー(Siony)」と命名した。台風は気象庁の予想に反してあまり発達せず、沖縄の南で複雑な動きをした。台湾の南部に接近し、11月7日21時に北緯22度00分・東経118度00分の南シナ海で熱帯低気圧に変わった。

事後解析では、11月3日の3時に北緯19.8度・東経127.1度で台風になったことになっており、10月の台風発生数が6個、11月の台風発生数が3個へと、それぞれ変更された。また、ピークの時の中心気圧が992hPaに上方修正された[205]。

台風21号(アータウ)

202021・24W・トニヨ

11月7日9時にフィリピンの東で熱帯低気圧が発生。PAGASAは同日20時にフィリピン名「トニヨ(Tonyo)」と命名した。JTWCは11月9日0時に熱帯低気圧番号24Wを割り当てた。24Wは同日3時に南シナ海で台風となり、アジア名アータウ(Etau)と命名された[206]。台風は11月10日15時にベトナムに上陸し、同日18時に北緯13度00分・東経109度00分で熱帯低気圧に変わった。「アータウ」の中で、最初に、日本での影響がなかった台風である。

台風22号(ヴァムコー)

202022・25W・ユリシース

→詳細は「令和2年台風第22号」を参照

11月8日15時にカロリン諸島で熱帯低気圧が発生。PAGASAは同日20時にフィリピン名「ユリシース(Ulysses)」と命名した。熱帯低気圧は11月9日15時にフィリピンの東で台風となり[確 13]、アジア名ヴァムコー(Vamco)と命名された[207]。その後、JTWCによって同日18時に熱帯低気圧番号25Wが割り当てられている。台風は11日9時に「強い」勢力となり、12日3時にルソン島に上陸。上陸後は「強い」勢力では無くなり南シナ海に抜けた。13日18時に再び「強い」勢力となり、14日6時に「非常に強い」勢力となった。その後は勢力を落として15日18時にベトナムに上陸し、16日0時にラオスで熱帯低気圧に変わった。

事後解析では、ピーク時の中心気圧が955hPaに下方修正されている[208]。

台風23号(クロヴァン)

202023・26W・ヴィッキー

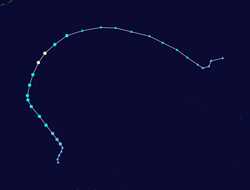

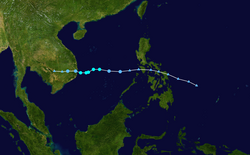

12月18日8時にミンダナオ島付近の低圧部に対して、PAGASAはフィリピン名「ヴィッキー(Vicky)」と命名した。一方、気象庁は同日21時に熱帯低気圧が発生したとみて情報の提供を開始した。20日12時にJTWCは熱帯低気圧番号26Wを割り当てた。26Wは同日15時に北緯10度25分・東経114度50分の南シナ海で台風となり[確 14]、アジア名クロヴァン(Krovanh)と命名された[209]。台風はあまり発達せず西よりに進み、発生からわずか18時間経過した21日9時に北緯9度00分・東経114度00分の南シナ海で熱帯低気圧に変わった[210][確 15]。

Remove ads

気象庁が「台風」に分類しなかった熱帯低気圧

要約

視点

熱帯低気圧の詳細な解析や確定値の発表は行われないため、データは基本的に速報値のみに基づきます。 |

熱帯低気圧番号(○○W)は、合同台風警報センター(JTWC)が熱帯低気圧と認めたものに付与し、同機関をはじめ海外の各気象機関で用いられる。フィリピン大気地球物理天文局(PAGASA)がフィリピン名を命名している場合、フィリピン名も併記。また、熱帯低気圧番号がない場合も、気象庁が熱帯低気圧としたものを以下、単に「TD」と示す。

TD(カリーナ)

7月11日15時にフィリピンの東に低圧部が解析された[211]。低圧部は同日21時に熱帯低気圧に昇格した。PAGASAは、この熱帯低気圧をフィリピン名「カリーナ(Carina)」と命名した。沖縄付近に太平洋高気圧が張り出していたため[212]、熱帯低気圧は西に進んで台湾にかなり接近した。台風の勢力にまでは発達せず、15日に消滅した。

JMA TD 04

7月28日3時に日本のはるか東南東の海上で熱帯低気圧が発生した。ほとんど発達することなく、7月30日6時に消滅した。JTWCはこの低気圧を亜熱帯低気圧(サブトロピカル・デプレッション)と解析した。

TD 06W(ジェナー)

8月9日に小笠原諸島近海で熱帯低気圧として発生し、JTWCは熱帯低気圧番号06Wを割り当てた。気象庁はこの熱帯低気圧を、24時間以内に台風になる可能性があるとして 観測を開始した。しかし06Wは、最低気圧が1012hPaと熱帯低気圧にしては異常なほど高かったこともあり、気象庁の予想に反して台風に昇格することはなかった。そのため、気象庁はこの熱帯低気圧の観測を中断した[213]。台風にはならなかったものの、PAGASAの監視エリアに入ったためフィリピン名「ジェナー(Gener)」と命名されている。

TD 12W

9月10日に熱帯低気圧が発生し、JTWCは熱帯低気圧番号12Wを割り当てた。9月13日9時に停滞前線に取り込まれる形で温帯低気圧に変わった。

JMA TD 18

TD(オフェル)

10月13日9時に熱帯低気圧が発生。フィリピン大気地球物理天文局(PAGASA)は10月13日14時にフィリピン名「オフェル(Ofel)」と命名した。熱帯低気圧はほとんど発達せず、10月16日21時に消滅した。

TD 20W

10月20日3時に熱帯低気圧が発生し、JTWCは熱帯低気圧番号20Wを割り当てた。20Wはほとんど発達せず、JTWCは10月22日に情報の発表を止めた。その後10月23日15時に温帯低気圧に変わった。

JMA TD 30

12月5日15時に日本の南で熱帯低気圧が発生。熱帯低気圧はあまり発達せず、6日15時に天気図から消滅した。

Remove ads

各台風・熱帯低気圧名

順番はアジア名「ダムレイ」が1とされている[214]。またフィリピン名は、熱帯低気圧が監視エリアに入ったとき、フィリピン大気地球物理天文局(PAGASA)が命名するものである[215]。

→詳細は「台風の国際名」を参照

Remove ads

各熱帯低気圧の影響

- 「期間」は熱帯低気圧として存命した期間を表す。台風が熱帯低気圧に変わった場合、熱低化から消滅までの期間も含む。

- 「階級」「最大風速」「最低気圧」は、それぞれ上段が気象庁、下段がJTWCの解析によるデータである。ただし、JTWCのデータがない場合、気象庁のデータのみを表示している。

- 「階級」について、上段は気象庁が示す国際分類で、最大風速(10分間平均)によってTD=トロピカル・デプレッション、TS=トロピカル・ストーム、STS=シビア・トロピカル・ストーム、TY=タイフーンに分類される。下段のJTWCの分類は、TS=トロピカル・ストーム、TY=タイフーン、STY=スーパータイフーンで、最大風速(1分間平均)によって分類される。

- 「出典」の

図表はそれぞれ気象庁HPで公開されている台風の経路図及び位置表のリンクである。

Remove ads

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads