トップQs

タイムライン

チャット

視点

本遠寺

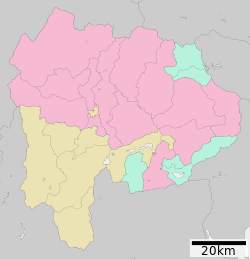

山梨県身延町にある寺院 ウィキペディアから

Remove ads

本遠寺(ほんのんじ)は山梨県南巨摩郡身延町にある日蓮宗の本山(由緒寺院)。山号は大野山。開山は総本山・身延山久遠寺を隠退した心性院日遠、慶長14年(1609年)に徳川家康の側室・養珠院お万の方の帰依を受けて創建した[1]。「お万さまの寺」とも呼ばれる[2]。小西法縁。貫首は66世・髙佐日瑞[3]。本堂と鐘楼堂が国の重要文化財に指定されている[1]。境内に塔頭[注 1]・良圓寺がある[注 2]。

Remove ads

概要

『甲斐国志』によれば、慶長14年(1609年)徳川家康の側室・養珠院(お万の方)の帰依を受けた久遠寺22世・日遠が開山となり創建した。承応2年(1653年)養珠院が亡くなり、遺言により本遠寺に埋葬された。本遠寺の扁額は銘によれば日蓮宗を信仰していた本阿弥光悦が、寛永3年(1626年)に父母の供養のため揮毫し奉納されたものであるという。

本遠寺開山までの経緯

晩年の徳川家康が最も寵愛した養珠院お万の方は[注 3]天正5年(1577年)に生まれ、17歳で[注 4]家康(51歳)の側室となる。22歳の時に日蓮宗信徒の養父母を[注 5]亡くし仏教への帰依を深めた。慶長9年(1604年)行学に優れた心性院日遠が33歳で身延山久遠寺に晋山すると、お万の方はその高名を知り日遠に師事した。

慶長13年(1608年)徳川家の菩提寺である浄土宗増上寺の学僧・廓山と[注 6]、当時は日蓮宗不受布施派[注 7]だった京の妙満寺[注 8]27世・日経が[注 9]江戸城で宗論(慶長宗論[注 10])を交わし、日経が敗れた。すると徳川家康は日蓮宗の各山寺院に、日蓮が他宗を折伏する[注 11]ために唱えた「四箇格言」の一つ「念仏無間」は経典にない空論だという誓状を提出するよう迫った。総本山身延の22世であった日遠は[注 12]、誓状の提出を拒み再宗論を求めて抗議したため、謀反者にされ安倍川の河原で磔刑に処される事となった。これを知ったお万の方は、師事した日遠と共に自らも処刑されると徳川家康に願い出た。家康はお万の方の信仰心と覚悟を知り日遠を赦したという。

その後、日遠は刑余の身をはばかり身延山を出て大野の庵で隠棲。お万の方は二人の子供、紀州の徳川頼宣と[注 13]水戸の徳川頼房に[注 14]命じて大野に大伽藍を寄進させた。これが今の本遠寺となる[5][18]。

平成30年 加歴晋山式

2018年(平成30年)本遠寺63世・近貫龍が貫首を退任[注 15]。加歴晋山式が執り行われ[注 16]、宗務総長も務めた千葉県市川市・法蓮寺の渡邊照敏が64世に[注 17]、東京都江戸川区・感應寺の新井貫厚が65世に加えられた。そして東京都世田谷区・幸龍寺の髙佐日瑞(英長)が66世貫首に就任した[3]。

Remove ads

開山・心性院日遠

身延22世へ・西谷檀林創設

日遠は元亀3年(1572年)に出生。父は京の連歌師の宗匠・石井了玄。6歳の時、京の本満寺・日重 のもとで出家し南都(奈良)や東山で修学。慶長4年(1599年)に下総(千葉県)の学問所・飯高檀林の化主に推挙され、慶長9年(1604年)には身延山久遠寺22世貫主となって西谷檀林を創設した。しかし4年後、慶長法難に関連して身延から大野へ退隠、養珠院の外護を受け大野山本遠寺を開いた。

晩年、宗門を代表する高僧へ

日遠は受不施派の中心的な僧で、寛永7年(1630年)江戸城内で行われた不受不施派との対論(身池対論)に勝利し、幕命により池上本門寺16世貫主となった。しかし翌年には弟子・日東に池上を託し、自らは鎌倉経ケ谷に不二庵を構え隠棲、養珠院をはじめ多くの信徒が参詣したという。晩年は宗門を代表する高僧と仰がれ、師・日重(本満寺12世・久遠寺20世)、日乾(本満寺13世・久遠寺21世)と共に「宗門中興の三師」と評された。寛永19年(1642年)池上で遷化。墓所は身延の大野本遠寺。著作に「玄義聞書」「法華経大意」「法華文句随聞記」「千代見草」などがある[12]。

Remove ads

養珠院お万の方と日蓮宗

七面山の女人禁制を解く

日蓮宗の守護神・七面大明神を[注 18]まつる身延の七面山はかつて女人禁制であった。しかし寛永17年(1640年)養珠院お万の方が「女人成仏を説く法華経を守護する七面天女の御山に、法華経を信じる女人が登れぬはずはない」として、登拝口付近の羽衣白糸の滝(山梨県早川町)で[注 19]水ごりを[注 20]7日間行って身を清め、女性として初めて登頂を果した。以来、女人禁制は解かれ男女の登詣が盛んになったという。お万の方は七面山女人踏み分けの祖とも称され、その法勲を讃え滝の傍らには銅像が建立されている[5][23][20]。

女人成仏とは古来より低い地位にあった女性も仏に成れると説いた法華経の教えである。仏教語の「五障[注 21]」は女性に五種のさわりがあり成仏できないとするが、法華経の提婆達多品では女性が成仏できる証として八歳の竜女の即身成仏を説く。日蓮は法華経の勝れる点として女人成仏を強調した[23]。

日蓮宗発展の礎・各地に墓所

日蓮宗の熱心な信徒であった養珠院お万の方は丹誠厚い外護で新寺建立に励んだ。本遠寺創建時の大伽藍寄進の他にも、六老僧・日持の遺蹟である松野の蓮永寺を駿府城の東北に再興。また身延山久遠寺・池上本門寺・和歌山感応寺を始め、主な寺に堂塔伽藍を寄進して寺観を整備するなど日蓮宗の霊跡復興に尽力した。お万の方が江戸時代の日蓮宗発展の礎を作ったともされ、その功績から墓所の数は多く各地で祀られている。

養珠院お万の方は承応2年(1653年)江戸紀州邸で没したが、遺骨は遺言により大野山本遠寺に葬られ、墓所は師・心性院日遠の墓の傍らに建立された。息子の紀州・徳川頼宣は和歌山に養珠寺を、水戸・徳川頼房は太田に蓮華寺(明治に久昌寺と合併)を建立し母の菩提を弔った。伊豆加殿の日昭門流・妙国寺の信徒だった養父・伊豆河津城主の蔭山氏広が葬られた玉沢妙法華寺にもお万の方の墓所がある[5]。また、お万の方が堂塔伽藍を寄進した池上本門寺にも紀州徳川家墓所(大田区史跡)があり、その中に養珠院お万の方の墓がある[25]。

歴史

文化財

重要文化財(国指定)

山梨県指定文化財

- 木造伝釈迦如来立像(付 黒漆塗厨子) - 1980年(昭和55年)9月18日指定

- 木造漆箔・玉眼。像高は97.8センチメートル。宝蔵に安置されている釈迦如来像で、黒漆塗の厨子に収められる。胸部には文字と思われる陽刻が確認されるが、詳細は不明。頭部内側の墨書から、文永3年(1266年)に法橋円覚の子法橋覚慶による作と判明する。本遠寺への伝来経緯は不明であるが、寛永18年(1641年)に本像を描いた絵画が伝来していることから、承応2年(1653年)の養珠院没前から伝来していたと考えられている[28]。山梨県指定有形文化財 [29]

- 紙本著色日蓮上人図 - 山梨県指定有形文化財[30]

身延町指定文化財

その他

- 釈迦如来坐像 - 寛永20年(1643年)日護作

- 日蓮聖人坐像 - 等身大

Remove ads

旧末寺

日蓮宗は1941年(昭和16年)に本末を解体したため、現在では旧本山・旧末寺と呼びならわしている。

交通

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads