トップQs

タイムライン

チャット

視点

関東地震

1923年に関東大震災を引き起こした大地震 ウィキペディアから

Remove ads

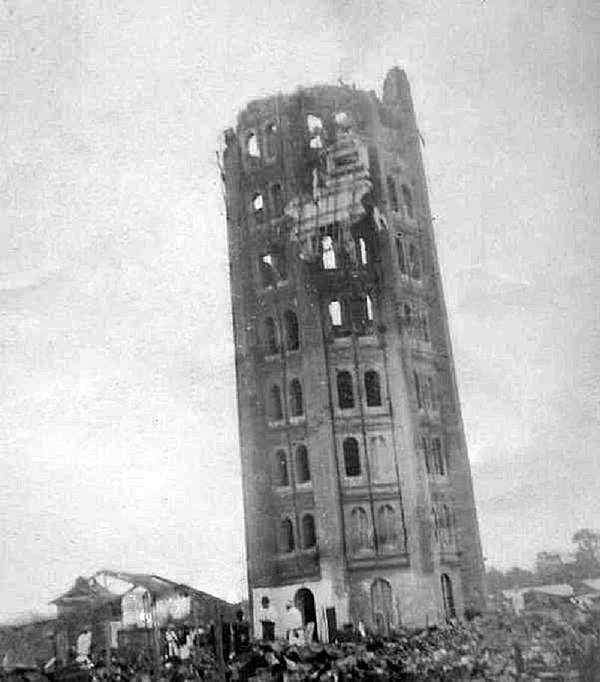

関東地震(かんとうじしん)は、1923年(大正12年)9月1日に南関東を中心に発生した巨大地震であり[10][11]、関東大震災を引き起こしたことで知られる[12]。関東大地震(かんとうおおじしん、かんとうだいじしん)とも呼称される[13][14][15]。

なお、元禄16年(1703年)の地震も本地震と類似のメカニズムで起こったと考えられており、本地震を大正関東地震、1703年の地震を元禄関東地震と称する場合もある[16][17][18]。また、これらの地震は相模トラフのプレート境界に沿って発生したと考えられており[19]、相模トラフ巨大地震とも総称される[20][注 1]。

Remove ads

概要

本地震のメカニズムは、金森博雄(1971)のモデルによれば、震源域は三浦半島の延長線方向の相模トラフの走行に平行する右横ずれの低角逆断層とされる[6][22]。武村雅之(1996)も、P波の初動分布による震源メカニズムは、金森(1971)が指摘する通りフィリピン海プレートの沈み込み方向から判断される北北東に34°傾斜する節面が断層面と考えられ、横ずれ成分を多く含むことを支持するとしているが[23]、異説も有り解明には至っていない(後述)。地震調査委員会は発生要因をフィリピン海プレートの沈み込みによって生じたプレート境界での北米プレートの跳ね返りとしている[24]。

一方で、フィリピン海プレートと本州側のプレートとの力学的境界は既に銭洲付近にあり、地質学的時間スケールでは駿河トラフ沿いで起こるとされる想定東海地震も、本地震もプレート内地震となるとする見解も出されている[25]。

地殻変動による推定から震源断層は湘南地方の内陸深くまで及んでいると考えられており[16]、小田原付近の揺れが最も激しかった[12]。

東京都で震度6を観測した地震だったが、この関東地震を最後に2000年の三宅島の噴火に伴う火山性地震(伊豆諸島北部群発地震)を除けば東京都内では震度6弱以上の地震は発生していない[注 2]。東京都以外の関東地域においても長らく震度6以上の地震は発生していなかったが、2011年3月11日の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)で茨城県や栃木県などで87年半ぶりに観測した。

Remove ads

本震

要約

視点

大正12年(1923年)9月1日午前11時58分32秒に関東地方南部を震源として発生した地震である[29]。東京での震動開始時刻は11時58分44秒であった[30]。当時の地震学者である石本巳四雄は東京本郷の加速度を300gal程度であったと推定している。また、東京横浜の山の手での卓越周期は0.3秒であったと述べている[31]。この揺れは約9000km離れたウイーンのオーストリア気象庁でも観測され[22]、同庁が世界にいち早く関東地震の発生を報じたとされている[32]。

震央

この地震の震央の位置は研究者によって見解が異なっている。おもな説は、

- 相模湾のほぼ中央部を震央とする説

- 今村明恒[1924] 北緯34度58.6分 東経139度21.8分[13][33](右図 Im)、

- ハーバート・ターナー[1927] 北緯35.0度 東経139.5度[34](右図 Tu)、

- 宇津徳治[1979] 北緯35.1度 東経139.5度(震源域の中心)[35](右図 Ut)、

- 相模湾の北部を震央とする説

- 松澤武雄[1928] 北緯35度16分 東経139度20分[36](右図 Ma)、

- ベノー・グーテンベルグ、チャールズ・リヒター[1954] 北緯35 1/4度 東経139 1/2度[37](右図 Gu)、

- 宇佐美龍夫[1966] 北緯35.2度 東経139.3度[38](右図 Us)、

- 山梨県の河口湖付近の東1里(4km)余(北緯35度30分3 東経138度48分7)を震央とする説(平野烈介[1924])[39][40](右図 Hi)、

- 神奈川県西部を震央とする説

- 金森博雄、宮村摂三[1970]の北緯35.4度 東経139.2度±15km[29](右図 Ka)、

- 浜田信生[1986]の北緯35度20.8±1.8分 東経139度8.9±1.4分[41](右図 Ha)

- 理科年表による北緯35.33度 東経139.13度[42]

- 気象庁による北緯35度19.8分 東経139度08.1分[1]

などがある。

震源の深さは、金森と宮村によれば0-10kmとされているが[29]、浜田(1986)は震源断層が出現しなかった事から10km以浅は考えに難く25kmとしている[41]。

規模

河角廣により本地震のマグニチュードは7.9と推定されたが[43]、その根拠は東京の震度を6とし、震央距離を100kmと仮定したものと思われている[44]。坪井(1964)も7.9が妥当としているが[45]、日本国外の地震波形を用いて解析するとM8以上となる傾向があり[14]、表面波マグニチュードMs8.2[29][46]、Ms8.3[47][48]などが報告されている。

武村雅之、池浦友則、野澤貴(1999-2000)は、秋田、仙台、長崎など7箇所の今村式強震計の記録データを元に、Mj = 8.1±0.2 と推定した。但し、従来から用いられている M 7.9 は決定精度誤差の範疇であり妥当であるとしている[44]。この結果は、当時の観測記録で振り切れていない完全な記録をもとに評価したものであり、中央防災会議の災害教訓の継承に関する専門調査会における平成18年7月の報告書(1923 関東大震災報告書─第1編─)に掲載されている[49]。

金森博雄(1977)はモーメントマグニチュードをMw7.9とし[29][50]、行谷(2011)らはMw8.0と推定している[51]。中央防災会議の首都直下地震モデル検討会による大正関東地震断層モデルではMw8.2と見積もられており、同検討会はこのモデルの方が地殻変動や津波の高さの再現性が良いとしている[52]。

断層モデル

1923年関東地震の断層モデルは金森(1971)の他幾つかが提唱され、何れも右横ずれの低角逆断層を主としている[6]が、観測データが不十分であるため決定版は得られておらず、また多重震源と思われるが本地震の真相は完全には解明されていない[53]。

- 金森[1971]:走向290°,傾斜角34°,滑り角162°,長さ130km,幅70km,滑り2.1m[22]

- Ando[1971]:走向315°,傾斜角45°,滑り角153°,長さ130km,幅65km,滑り6.7m[54]

- Ando[1974]:走向315°,傾斜角30°,滑り角153°,長さ85km,幅55km,滑り6.7m[55]

- 石橋[1980]:走向325°,傾斜角45°,滑り角160°,長さ40km,幅40km,滑り7.0m及び,走向325°,傾斜角35°,滑り角160°,長さ45km,幅60km,滑り7.0及び,走向195°,傾斜角30°,滑り角60°,長さ15km,幅30km,滑り6.0m及び,走向195°,傾斜角30°,滑り角60°,長さ15km,幅15km,滑り4.0m,計四つの断層[56]

- Matsu'ura[1980]:走向294°,傾斜角25°,滑り角140°,長さ95km,幅54km,滑り4.8m,他1つのモデル[57]

地震の多元性

今村(1929)は、地震波の記録から本地震は3つの異なる発震点から始まった多元地震であるとし、第一元は相模湾中央、第二元は丹沢山地方面、第三元は再び相模湾の小田原沖に戻ったとした[58]。また、陸地測量部による精密測量の結果から、断層線の西部は南下り、東部は北下りであり、非局部大地震に伴う地形変動とした[58]。

北アメリカプレートとフィリピン海プレートがずれ始めたのち破壊は40秒から50秒かけて放射状に広がり、北は現在の川崎市の地下35km、南は現在の館山市の地下5km、東は房総半島端にまで広がり全体で長さ130km、幅70kmの岩盤(断層)が平均で2.1mずれた(金森(1971)の断層モデル)[22]。

武村ら(1995)は、今村式2倍強震計の解析や体験談[59]から、特に強い揺れを生んだのは破壊開始から数秒後に起きた小田原 - 秦野の直下での岩盤破壊(第1イベント/第一震)と、その約10 - 15秒後に始まった三浦半島の直下の破壊(第2イベント//第二震)であり多重震源地震[60]としている。これは、震源に近い地域では地震計の針が振り切れてしまっており正確な揺れの様子は不明であるため[61]、体験談を基に大方の揺れの様子の推定を試みたものである[59][60]。

第1イベントに近い小田原では揺れ始めてすぐに上下水平の強い揺れが襲い10 - 20秒間位やや弱まった後、再び強い水平動が襲ってきた。第2イベントに近い鎌倉や藤沢では最初の揺れはやや弱かったが、暫くして強い揺れが襲ってきたという[59][60]。東京でも、例えば中央気象台の地震掛であった中村左衛門太郎の体験談では主要動の途中で振動方向が南北から東西に変化したという[60]。これら2つのイベントが組み合わさっていることから、「双子の地震」や「2つの地震の組み合わせ」などと呼ばれることもある[60][62]。

Remove ads

各地の震度

中央気象台(現・気象庁)による観測では最大震度は東京などで震度6であったが[63]当時は震度7の階級は設定されておらず、被害状況から、小田原など相模湾岸および房総半島南部で震度7に達したと推定されている[注 3]。また東京においても、砂町や羽田などの東京湾沿岸や三河島など内陸で震度7に達したと推定されている[64][65]。

震度7の激震に襲われたと推定される領域は、神奈川県を中心とする南関東の広範囲に及んでおり、その総合的な面積は兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の約20倍に達することが、近年の研究によってわかった[66]。一般的には沖合(海域)で発生するプレート境界型(海溝型)の大地震が、関東という大都市の直下を震源域として発生したために、広範囲が激震に見舞われたものと考えられている[66]。

津波

地震の数分後、太平洋沿岸地域から伊豆諸島にかけて津波が襲った。

- 熱海では地震後5 - 6分で引波となり間もなく第1波が襲来し、さらに5 - 6分して第2波は7 - 8m、局地的に高さ12m(40尺)に及び家屋流失 162戸[5]、死者行方不明92名[5]の被害が発生した[4]。また、海岸から200m内陸まで、地盤高7mまでが浸水したとされている[5]。

- 初島 地盤が隆起し集落内に津波は侵入しなかった。津波の高さは漁港付近で1.8m程度、島の西側で3m程度[5]。

- 伊東では波高9mとなり海岸から浜海道までの集落はほとんど流失、宇佐美村でも111戸が流失した。下田町では波高2.5m、湾外では4m程度であった[67][68]。

- 鎌倉 地震直後に2 - 300m潮が引き、10分程で第1波が襲来し第2波が最大で、材木座付近で波高5 - 6mに達した[69]。

- 房総半島 伊豆程の津波とはならず概ね2m程度(6 - 7尺程度)と3m(10尺)超える所は少なかったが、相浜で高さ9m(30尺)の津波を記録し63戸が流失した。館山測候所付近では、先ず引波が200m余(2町余)、水深約9m(30尺)に及び、来襲した津波の高さは1.8m(6尺)程度であった[4]。

- 外房沿岸 元禄津波で甚大な被害となったのとは対照的で、元禄津波は波高7m前後で10mに達した所もあるのに対し、大正津波は2m前後であった[70]。

- 東京湾内 検潮所の記録では、深川、芝浦、千葉で両振幅1m程度であり[71]、内房沿岸では東京湾内に向かって元禄津波よりも急速に減衰している[70]。

Remove ads

地盤の隆起・沈降

この地震によって上盤の北米プレートが南東方向にフィリピン海プレートにのし上がり[72]、房総半島南部で隆起、丹沢山地など内陸部で沈降した。 この沈降により丹沢山地では土石流が発生した。元禄地震でも同様の地殻変動と思われる記録があり、また房総半島南部には大正関東地震、元禄地震およびそれ以前の地震の際に隆起したと見られる海岸段丘が発達し、元禄地震による段丘は特に段差が大きい[73]。房総半島のうち震源に近い南部地域や相模湾に接する三浦半島全域、相模湾北岸(現在の江ノ島がその例である)などで地盤の隆起が確認され、東京府南葛飾郡地域では地盤の沈降が確認された。隆起や沈降量は、陸地測量部および海軍水路部による測量結果から推定された[74][75][76][77][78]。

隆起・沈降量は以下の通り:

Remove ads

前震

以下は本震発生以前の近い時期における関連が指摘される[誰?]地震の記録である。

余震

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads