トップQs

タイムライン

チャット

視点

矢田 (大阪市)

大阪市東住吉区にある町 ウィキペディアから

Remove ads

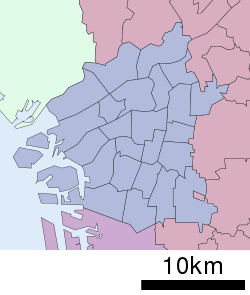

矢田(やた)は、明治時代の古地図によると矢田村で矢田部、矢田部富田、北山、南山、枯木、住道。大阪府大阪市東住吉区にある町名。現行行政地名は矢田一丁目から矢田七丁目、公園南矢田一丁目から四丁目、鷹合一部、照ケ丘矢田一丁目から四丁目、住道矢田一丁目から九丁目。当項目では、狭義の「矢田」でもある同区矢田一丁目から矢田七丁目について記述することとし、公園南矢田、鷹合、照ヶ丘矢田、住道矢田に関しては各々の項目を参照されたい。

Remove ads

地理

東住吉区の南西部に位置し、六丁目と七丁目の間に大和川が流れていて、六・七丁目の間には陸続きしていないが、橋が架かっているので、行き来は可能である。一〜六丁目の東の北側に照ケ丘矢田、南側に住道矢田、西に公園南矢田、北に鷹合が接する。大和川以南の七丁目の周囲は松原市と接しているが、特に七丁目にある阿麻美許曾神社と同神社の南側にある参道だった部分(旧府道26号)が、約370mにわたり松原市天美西三丁目・二丁目と天美北七丁目・天美東九丁目に挟まれた細長い区域となって七丁目に属している。これは同神社とその参道が矢田村氏神になることから残されたものとされている[5]。

歴史

要約

視点

沿革

1955年、矢田村が東住吉区に編入される。1960年頃大阪市東住吉区矢田矢田部町、矢田富田町、矢田枯木町、矢田住道町成立[6]。

矢田部落

被差別部落の矢田地区は1955年に矢田村が大阪市に編入される以前は大阪府中河内郡矢田村に属し、字を富田と称していた[7]。

矢田部落は江戸時代の中ごろ、1704年に行われた大和川付替え工事によって水没した城蓮寺村領内、枯木村支配のかわたと呼ばれる被差別民が新大和川で断ちきられ干あがった西除川の河床(富田新田)を代替地として与えられ、移住させられてできたものである[8]。農地として適さない荒地をかわた部落の人々は開墾していった[8]。以後富田新田は穢多村として城蓮寺村の支配下に入った[8]。

- 産業

富田新田の人々は死牛馬の処理を中心に様々な仕事についた[8]。明治期の矢田部落の仕事の中心は江戸時代に引き続き、履物業と博労業だった[8]。履物業では明治前期には下駄表の製造が隆盛をきわめた[8]。明治中期になると下駄表は不振となり雪駄表がさかんとなった[8]。矢田部落の有力者の多くはその問屋だった[8]。

牛馬取扱い業がいつ頃から始まったか明らかでないが、幕末期には既に近在農家を相手とした牛馬仲買の大きい専業者がいた[9]。その屠殺はこの部落で行われず、屠殺牛の多くは近くの更池部落に運ばれた[9]。博労で有力だったのは石橋、田村、村上の3家である[9]。3家のうち最も大きく伸びた田村家は矢田村の内外を合して6、7町歩の田畑と数10戸の借家をもつ高利貸し的地主となった[9]。

青物行商は昭和期に入るとますます増え、1932年ごろには矢田部落に2つの常設市場が造られ、青物行商人が100人近くいたという[9]。また綱貫靴や太鼓張などの皮革細工も少しは行われた[8]。「住吉屋」住田家は、先進地で膠生産技術を習得したものを雇入れて膠工場をはじめた[9]。「住吉屋」は明治末から大正期に栄えた[9]。

- 共同浴場

1902年、博労地主や履物問屋に指導され、共同浴場の建設が行われた[9]。出資者の名簿は浴場前の広場に据えられている顕彰碑から知ることができる[9]。顕彰碑に刻まれているのは石橋、村上、田村、大谷、南田、大谷、山崎、今井、沢井、森野、石田、山口の12名で、「村方十二人衆」といわれ、彼らは浴場を管理し、部落会を構成する中核で、浴場の敷地は彼らの共有持株であった[9]。

部落解放運動

矢田における戦後の部落解放運動は、1951年の「結婚差別事件」をきっかけに1952年発足した「矢田村富田青年会」によって始まる[8][10]。

1954年の「硫酸事件」への取り組み、全国初の自動車運転免許証取得運動、1956年の「金属屑営業条例」反対闘争、1958年の「住宅要求期成同盟」の結成、「生業資金獲得期成同盟」の結成を経て部落解放同盟矢田支部が結成される[10]。

事件

Remove ads

経済

産業

- 店舗・企業

事業所

2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[11]。

世帯数と人口

2024年(令和6年)9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである[2]。

人口の変遷

国勢調査による人口の推移。

| 1995年(平成7年) | 7,453人 | [12] | |

| 2000年(平成12年) | 7,071人 | [13] | |

| 2005年(平成17年) | 6,814人 | [14] | |

| 2010年(平成22年) | 6,472人 | [15] | |

| 2015年(平成27年) | 5,822人 | [16] | |

| 2020年(令和2年) | 6,005人 | [17] |

世帯数の変遷

国勢調査による世帯数の推移。

| 1995年(平成7年) | 3,832世帯 | [12] | |

| 2000年(平成12年) | 3,829世帯 | [13] | |

| 2005年(平成17年) | 3,815世帯 | [14] | |

| 2010年(平成22年) | 3,770世帯 | [15] | |

| 2015年(平成27年) | 3,294世帯 | [16] | |

| 2020年(令和2年) | 3,513世帯 | [17] |

Remove ads

学区

市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる[18]。なお、小学校・中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に東住吉区の小学校・中学校から選択することも可能[19]。

交通

鉄道

バス

道路

施設

- 大阪市東住吉区役所 矢田出張所(6丁目)

- 東住吉警察署 矢田駅前交番(4丁目)

- 東住吉消防署矢田出張所(6丁目)

- 大阪市立矢田小学校・矢田南中学校(3丁目) - 小中一貫校

- 大阪府立東住吉支援学校(5丁目)

- 大阪芸術大学短期大学部(2丁目)

- 日本写真映像専門学校(1丁目)

- 阿麻美許曾神社(7丁目)

- 矢田部公園(1丁目)

- 枯木南公園(7丁目)

- 矢田中公園(3丁目)

- 矢田中中央公園(4丁目)

- 矢田教育の森公園(5丁目)

- 矢田6公園(6丁目)

- 大和川東公園(5丁目)

- 市民交流センターひがしすみよし(5丁目) - 2015年度末に閉館[22]。

- 矢田青少年会館(5丁目)[23]

- 矢田生活協同組合(5丁目)[25]

- ラスパOSAKA(5丁目) - 複合温泉施設。2010年3月末に閉館[26]。大阪市が126億3000万円をかけて建設したが、温泉浴利用者が2008年度で目標の1割程度と大幅に下回り、開業以来、赤字が続いていた[26]。

Remove ads

出身・ゆかりのある人物

名所・旧跡

その他

日本郵便

市外局番

一丁目から六丁目はその他大阪市内同様の06(大阪MA)であるが、大和川以南の七丁目は、松原市と同じ堺MAに属しており072となる。同様の事例は同じく大和川以南の平野区長吉川辺四丁目にも見られる。

→「日本の市外局番」も参照

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads