トップQs

タイムライン

チャット

視点

南鳥島

小笠原諸島の島 ウィキペディアから

Remove ads

南鳥島(みなみとりしま)は、東京都小笠原村に所属する小笠原諸島の島。本州から約1,800 km離れた[注釈 1]日本国の最東端である[2]。日本列島の東側の太平洋を南北に走る日本海溝を隔てた唯一の島である。現在は一般住民(民間人)はいないが、防衛省(海上自衛隊)、国土交通省(関東地方整備局および気象庁)の職員が常駐している。民間人は立入禁止で、観光目的で訪問することはできない。常駐職員以外は調査、取材、受注作業(役務)目的での立入りとなる。また、島内に医師や医療施設はなく、食中毒を起こすと命の危険があるため、魚を釣って食べることは禁止されている。

日本国の島では唯一、他の島と排他的経済水域を接していない島でもある。マーカス島、マルカス島(マーカスとう、マルカスとう、英: Marcus Island)[3]とも呼ばれる。本島と沖縄県与那国町のトゥイシ[注釈 2]の間が、日本国の施政権のおよぶ領土間で最長の大圏距離を取ることができる地点である(約3,144 km[注釈 1])。

Remove ads

地勢

要約

視点

気候

ケッペンの気候区分でいうサバナ気候 (Aw) に属する[4]。月平均気温2月21.8°C - 7月28.5°C、年間平均25.8°Cと温暖。降水量は日本国内では少なめである。日本では南西諸島と南鳥島を含む小笠原諸島のそれぞれ一部が熱帯に属しているが、南西諸島はアジア大陸からの距離が近いため寒候期(10 - 3月)にはシベリア気団の大きな影響を受ける。同じ熱帯でも、南西諸島南部(石垣島、西表島、与那国島、宮古島など)は年中降水量が多いので、熱帯雨林気候 (Af) に属する。これに対して、南鳥島は大陸からの距離が遠いため年間の気温差が小さいが、日平均気温年較差が約6.7°Cあり、寒候期には北極方面からの寒気の影響があることを示している。極値は、最低気温が1976年2月10日 13.8°C、最高気温が1951年7月17日 35.6°C。積雪記録はない。また、南鳥島はアメダス、気象官署をあわせた気象庁の観測所における11月、12月、1月の国内最高気温記録を保持している(それぞれ1953年11月4日の34.2°C、1952年12月5日の31.6°C、1954年1月7日および2021年1月9日の29.7°C)。

地形

一辺が約2キロメートルの三角形の平坦な島であり、国土地理院が公表する全国都道府県市区町村別面積調によれば、2024年7月1日時点の面積は1.47平方キロメートル[1]で、最高地点の標高は9メートル[8]。島の周囲はサンゴ礁で浅くなっているが、潮流が速く泳ぐのは危険である。この海域は北西太平洋海盆に含まれ、島の周囲は深い海に囲まれており、他のどの陸地からも1,000キロメートル以上離れている。サンゴ礁の外側は水深1,000メートルの断崖となる。

日本の島としては唯一日本海溝の東側にあり、日本で唯一太平洋プレート上にある。日本最東端の電子基準点が存在し、この電子基準点は日本で唯一太平洋プレート上にあることから観測データはプレート運動を解明するための貴重な資料となる[9]ほか、国際地球基準座標系の実現に当たり、地球上での均質な分布の観点から参照点の一つとして位置付けられている[10]。

南鳥島は、プレート運動による動きとして、西北西方向に移動しているが、2011年に発生した東北地方太平洋沖地震以降、移動速度が約1割(8センチメートル/年→8.8センチメートル/年)加速している(2014年の時点)との研究が2015年に発表された[11]。

- 南鳥島の地図

- 日本本土との位置関係

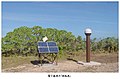

- 南鳥島に設置された電子基準点

Remove ads

人間史

- 1543年、スペイン東洋艦隊のベルナンド・デ・ラ・トーレ(Bernando de la Torre)による探検航海中に南鳥島が初めて発見されたとされる[12]。1864年、ハワイのミッション船「モーニング・スター」が南鳥島を確認[13]。記録が確かなのはこれが最初であるという[14]。1874年にはアメリカの測量船「Tuscarora」が、1880年にはフランス軍艦「Eclai-leu」が島の位置を測量している[14]。また、1860年ごろ、アメリカ人宣教師がマーカス島と命名した[13]。1889年、アメリカ商船「ワーレン」の船長ローズヒルが島に上陸した[13]。この人物は後に日本との間で問題を引き起こすこととなる。

- 1885年、イギリス帆船「ナット」が島に打ち寄せられた際に日本人乗組員が島に上陸した[13]。また、1886年(または1883年[14])には、コンシロウー商会のイギリス船「エター」から信崎常太郎(信岡常太郎とするものもある)という日本人が上陸したという[15]。他に、静岡県の斎藤清左衛門が、島を1879年に視認し、1893年には上陸したと主張している[15]。

- 1896年12月3日に水谷新六が南鳥島を発見し、水谷は島でのアホウドリ捕獲事業を開始した[15]。翌年、水谷は島嶼発見届を提出し、島は1898年7月24日付の東京府告第58号で南鳥島として日本の領土に編入[16]。東京府小笠原島庁所管とされた[17]。南鳥島の借地権をめぐって水谷と斎藤清左衛門との間で争いがあったが、同年、南鳥島は水谷に10年間貸し付けられることとなった[18]。

- 1902年(明治35年) - アメリカ人A・A・ローズヒル(Andrew Ambrose Rosehill)がアメリカ合衆国による領有権を主張して開拓を試みるが、それを察知した大日本帝国も軍艦笠置を派遣し、先に上陸して牽制した(南鳥島事件)[19]。

- 1903年(明治36年) - 2月、水谷が東京府に「鳥糞採取願」を提出。3月に府から許可が降りる[19]。これにより鳥糞石(グアノ)の採掘が本格化する。

- 1922年(大正11年)- グアノ事業の権利が全国肥料株式会社に移転する[19]。

- グアノ採掘はその後も続いたが、不況によるグアノや肥料の価格急落、資源枯渇などから昭和初期までにグアノ事業は終了。会社および労働者は南鳥島から撤退した。

- 昭和初期 - 漁業を営む数世帯が暮らしていたという。

- 1928年(昭和3年) - 戸数19、人口30人(男21人、女9人)を数える[20]。

- 1935年(昭和10年) - 最後に残った1世帯[21]が離れ、無人島となる。同年、大日本帝国海軍が気象観測所を開設する。

- 1942年(昭和17年)3月4日 - 太平洋戦争中、ウィリアム・ハルゼー中将麾下のアメリカ海軍第16任務部隊(空母エンタープライズ旗艦)により、南鳥島は東京府内で初めて空襲を受ける(日本本土への初空襲は同年4月のドーリットル空襲)。その後も1943年(昭和18年)8月31日など何度も空襲を受けた。

- 1943年(昭和18年)7月1日 - 東京都制施行(東京府廃止)。

- 1945年(昭和20年) - 連合国軍の一国であるアメリカ軍によって占領される。同年8月31日に南鳥島守備隊が降伏調印。終戦までの戦死者は約190人。生存した陸軍1934人、海軍622人は、同年9月16日に浦賀港へ帰還[22]。

- 1946年(昭和21年)1月26日 - 連合軍総司令部がSCAPIN-677を指令し、日本の南鳥島への施政権が停止される。

- 1947年(昭和22年) - 台風発生に伴う高潮で被害を受けたため、アメリカ軍が撤退して無人島となる[14]。

- 1951年(昭和26年) - 日本の気象庁がアメリカ合衆国連邦政府の委託を受け、南鳥島で気象観測業務を始める[14]。

- 1952年(昭和27年) - サンフランシスコ講和条約によって、正式にアメリカの施政権下に入る。

- 1953年(昭和28年) - 戦没者遺骨収集を行っていた日本丸が寄港[23]。

- 1963年(昭和38年) - 南鳥島ロランC局が完成する。これを受け、南鳥島にアメリカ沿岸警備隊が駐留し、日本の気象庁職員は撤収する[14]。

- 1968年(昭和43年)6月26日 - アメリカより返還され、東京都小笠原村に属する。海上自衛隊南鳥島航空派遣隊が編成される。

- 1993年(平成5年) - 南鳥島ロランC局を管理していたアメリカ沿岸警備隊が撤収し、海上保安庁が管理を引き継ぐ。

- 2002年(平成14年)12月10日 - 国土地理院により電子基準点が設置され、日本最東端の点となる[9]。

- 2006年(平成18年)9月1日 - 台風12号接近により、気象観測所職員全員が一時島外避難。

- 2009年(平成21年)11月1日 - 環境省が鳥獣保護区に指定。

- 2009年(平成21年)12月1日 - 南鳥島ロランC局(LORAN自体の)廃止に伴い、海上保安庁職員が撤収。

- 2010年(平成22年)5月18日 - 南鳥島などの離島の保全を目的とした低潮線保全・拠点施設整備法案が衆議院を全会一致で通過。5月26日、参議院で全会一致で可決・成立し、一部規定を除き6月24日施行。

- 2011年(平成23年)3月31日 - 南鳥島港湾保全管理所の仮庁舎完成。

- 2012年(平成24年)6月28日 - 東京大学研究チームにより、南鳥島付近の海底でレアアースが発見される[24]。翌年3月、鉱床の一部が高濃度であることが発見される[25]。

- 2024年(令和6年)6月21日 - 日本財団と東京大学は、日本の排他的経済水域(EEZ)内の南鳥島周辺で、マンガン団塊が高密度に分布する海域を特定したことを発表した。マンガン団塊があったのは水深5,000mを超える大水深の地点[26]。

Remove ads

生物

ヤモリ科の一種であるミナミトリシマヤモリが生息していたが、1952年以降生息が確認されておらず、個体群は消滅したと考えられている[注釈 11]。なお、標準和名にはミナミトリシマとあるがこの島の固有種ではなく、ミクロネシア方面から流木などに乗って分布を広げたものと考えられている。

島内の施設と交通

要約

視点

施設

一般市民の定住者はなく、飛行場施設を管理する海上自衛隊硫黄島航空基地隊の南鳥島航空派遣隊(約10人)や気象庁南鳥島気象観測所(約10人)、関東地方整備局南鳥島港湾保全管理所(3人)の職員が交代で常駐する[27][28]。南鳥島航空基地があり、気象通報の観測地でもある。アマチュア局は気象庁の社団局JD1YAAがあり[29]、来島者の個人局が運用することもある。かつては海上保安庁の社団局JD1YBJもあった。

往来・補給のために1,370メートルの滑走路があり、島の一辺の方向に平行である[27]。島の南側に船の波止場があるが、浅いサンゴ礁に阻まれて大型船は接岸できないため、大型船は沖合いに停泊し、そこから船積みの小型ボートで島に荷揚げを行っている[30]。このため、2010年度から泊地および岸壁工事が行われており、2022年度に完成予定である[31]。

太平洋戦争の際に、上陸戦を想定して島を要塞化していたため、その時代の戦車や大砲の残骸などが残る。アメリカ軍による空襲はあったものの、上陸・戦闘は起きなかった。かつては、アメリカ沿岸警備隊が電波航法施設ロランC局を運用していた。1993年に海上保安庁千葉ロランセンターが業務を引き継ぎ、213メートルのアンテナから1.8MWの送信出力でロランパルスを発射していたが、GPSの普及でロランを使用する船舶が減少したため、2009年12月1日午前に廃止された[32]。

交通

島に駐在する職員の交代などのため航空自衛隊のC-130Hが月に一度、海上自衛隊のC-130Rが週に一度、硫黄島を経由して食料の補給や荷物の逓送のために飛来する。海上自衛隊のUS-2や航空自衛隊のC-1が利用されることもある。交代の職員もこれらの飛行機を利用する。日本郵便株式会社が「交通困難地」[33]に指定しているため、郵便番号「100-2100」(小笠原村の父島・母島以外の〈一覧に掲載がない〉地域の番号[34])と南鳥島の住所を記載しても郵便物は届かない。これは各社宅配便も同様である。このため、郵便および宅配便の利用はできない。

所要時間はC-130が厚木基地からの直行で約3時間半である[35]。

海上自衛隊が2014年まで運用していたYS-11Mでは、厚木基地から硫黄島を経由して約7時間かかり、絶海の孤島で周囲に緊急着陸が可能な飛行場が存在せず、何らかの理由で着陸ができないと帰路に燃料不足の懸念があることから、確実に着陸可能である状況でのみ運航を行っていた[36]。

通信・放送

2014年では公衆電話か手紙のみであった通信手段も、2020年時点ではソフトバンクの携帯電話がどうにか使用できるようになっている。 インターネットに接続する際は携帯回線を利用しないといけない。衛星電話も利用できる[37]。テレビはあるが地上波放送を受信することはできず、BS放送のみ視聴可能で、中には休暇の際にDVDを大量購入する人もいた[38][39]。

Remove ads

希土類

日本単独のEEZ

周辺国との係争区域

2012年6月28日、東京大学の加藤泰浩ら研究チームは当地付近の海底5,600メートルにおいて、日本で消費する約230年分に相当する希土類(レア・アース)を発見したと発表。日本の排他的経済水域である南鳥島沖の海底の泥に、希土類の中でも特に希少でハイブリッド車 (HV) の電動機などに使われるジスプロシウムが、国内消費量の約400年分あるという推定がなされた[40]。これにより、掘削技術を提供している三井海洋開発と共同で深海底からの泥の回収技術の開発を目指す[41]。

2013年3月21日、海洋研究開発機構と東京大学の研究チームは、深海底黒泥中には最高で中国鉱山の30倍超の高濃度希土類があることが判明したと発表。この調査で、同大学の加藤泰浩は「230年分以上、数百年分埋蔵している可能性がある」と話している。なお、陸上の希土類鉱山で問題になる放射性トリウムは深海底黒泥中には含まれていなかった。

世界の希土類の現在の主な輸出国である中華人民共和国は、日本による2013年の当地域の希土類に関する報道について、「我が国を煽り立て、牽制(けんせい)することが目的だった可能性がある」とした[42]。アドバンストマテリアルジャパン社長の中村繁夫は、南鳥島の希土類採掘は経済合理性に欠けており、一連の報道は単なる牽制目的なのではないかと述べた[43]。

経済産業省は2013年度から3年間、南鳥島周辺の排他的経済水域内において、希土類を含む海底堆積物の分布状況を調査して評価を行い、商用化に向けた技術開発も行っている[44]。

2020年7月、JOGMECが南鳥島南方の排他的経済水域内の水深約930メートルにおいて世界で初めてコバルトリッチクラストの掘削試験を実施し、649キログラムを回収した。掘削試験をした拓洋第5海山平頂部には、日本の年間消費量の約88年分のコバルト、約12年分のニッケルの存在が期待されている[45]。

2022年11月、中国による海洋進出や台湾への軍事侵攻などの地政学的リスクの高まり、経済安全保障の観点から、2022年度第2次補正予算案に採掘に向けた関連経費を盛り込む方針が示された。2023年度に採掘法確立に向けた技術開発に着手し、5年以内の試掘を目指す方針である。

Remove ads

ギャラリー

- 日本最東端の碑

- 兵器の残骸。2020年7月撮影。

- 植生

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads