トップQs

タイムライン

チャット

視点

勲章 (日本)

ウィキメディアの一覧記事 ウィキペディアから

Remove ads

本項では、日本の勲章(にほんの くんしょう)について解説する。

概要

要約

視点

日本における勲章は、個人の功績や業績を国家が表彰するための制度として明治以降に整備された、叙位、叙爵(1947年廃止)、叙勲及び褒章の栄典、並びに賜杯や記章などのうち、叙勲に属する章飾とされている[1][2]。つまり、勲章は叙勲によって勲位などと共に与えられるものの一つである。栄誉を示すために身に着ける佩章で、賞勲局所管の法令によって定められるものには勲章の他に褒章及び記章があり、これらは総称して「勲章等」と表記される(「勲章等着用規程」(昭和39年総理府告示第16号)第1条)。

日本において勲章は、天皇の名で授与される[3]。日本国憲法第7条7号は天皇の国事行為の一つとして「栄典を授与すること」を定め、同条を根拠に「栄典」の一つとして天皇が勲章を授与する。栄典授与の実質的決定権について日本国憲法には明文の規定がないが、日本国憲法第7条の助言と承認及び行政権の主体であることから内閣が実質的決定権を有する[4]。

勲章制度を定める法律はなく、政令(政令とみなされる太政官布告、勅令)及び内閣府令(内閣府令とみなされる太政官達、閣令)に基づいて運用されている[3]。なお、栄典制度・叙勲制度に関しては、いくつかの点が議論となっている(栄典制度・叙勲制度に関する論点の節を参照)。

現在22種類存在する勲章[5]は、明治8年太政官布告第54号「勲章制定ノ件」、明治10年太政官達第97号「大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件」、明治21年勅令第1号「宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件」(平成14年(2002年)改正前は「各種ノ勲章等級製式及ヒ大勲位菊花章頸飾ノ製式」)及び、昭和12年勅令第9号「文化勲章令」を以て定められている。

現行22種の勲章は、菊花章、桐花章、旭日章、瑞宝章、宝冠章および文化勲章に大別される[5]。菊花章(大勲位菊花章)と桐花章(桐花大綬章)は、「旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労のある者」に対して特に授与することができるものとされる[6]。旭日章、瑞宝章は「国家又は公共に対し功労のある者」に授与され、旭日章は「社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者」、瑞宝章は「国及び地方公共団体の公務又は…公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者」とその対象に違いが設けられている[6]。宝冠章は「特別ノ場合婦人ノ勲労アル者」に授与すると定められ(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件1条1項)、現在は外国人に対する儀礼叙勲や皇族女子に対する叙勲など特別な場合に限り運用されている[7]。文化勲章は「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者」に授与される(文化勲章令、文化勲章受章候補者推薦要綱 (PDF) )。いずれも個人のみを授与の対象としており、団体・法人に授与されることはない。個人であれば、生存者であると死亡者であるとを問わない。また、日本国民であると外国人であるとをも問わない。

叙勲は、春秋叙勲、危険業務従事者叙勲、高齢者叙勲、死亡叙勲、外国人叙勲の区分がある[8]。春秋叙勲は、年に2回、春と秋に発令される定例の叙勲である。春秋叙勲は、春は4月29日(昭和の日)、秋は11月3日(文化の日)に発令され、毎回おおむね4,000名が受章する[8][9][10]。危険業務従事者叙勲は、警察官、自衛官、消防吏員、刑務官、海上保安官などの危険業務に従事した55歳以上の元公務員を対象として春秋叙勲と同じ日に発令され、毎回おおむね3,600名が受章する[8][11]。高齢者叙勲は、春秋叙勲で受章していない功労者を対象として毎月1日に発令され、年齢満88歳に達したのを機に叙勲される[8]。死亡叙勲は、叙勲対象となるべき者が死亡した際、随時叙勲される[8]。外国人叙勲は、国賓等に対する儀礼的な叙勲と功労のあった外国人に対する叙勲があり、いずれも外務大臣からの推薦に基づいて行われる[8]。なお、文化勲章は1年に1回発令され、11月3日の文化の日に、宮中において天皇から親授(直接授与)される[8]。いずれの叙勲についても、官報の「叙位・叙勲」の項に、受章者の氏名と叙勲された勲章が掲載される(官報及び法令全書に関する内閣府令1条)。また、春秋叙勲、危険業務従事者叙勲、文化勲章の叙勲については、多くの新聞で受章者名等が報道される。

叙勲は、「勲章の授与基準」(2003年(平成15年)5月20日閣議決定)[6]に基づいて行われる。叙勲候補者には年齢満70歳以上であることなどの形式的要件のほか、「国家又は公共に対する功労」の内容や賞罰歴などの調査が行なわれる。この調査は徹底しており、刑罰の有無(道路交通法違反、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反による罰金刑を含む。)はもちろん、破産宣告、破産手続開始決定の有無なども市町村長に照会され、選考の資料とされる[12]。

受章者の選考では、まず、内閣総理大臣が決定した「叙勲候補者推薦要綱」[13]に基づいて、衆議院議長、参議院議長、国立国会図書館長、最高裁判所長官、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、宮内庁長官及び内閣府に置かれる外局の長(公正取引委員会委員長、国家公安委員会委員長、金融庁長官、消費者庁長官)から、内閣総理大臣に対して、受章候補者の推薦が行われる。次に、内閣総理大臣がこの候補者を審査して、閣議決定が行われる[9]。その後、天皇に上奏して裁可を得た上で発令される。叙勲者の多くを占めるのは、各省大臣からの推薦(省庁推薦)によるものである[14]。なお、危険業務従事者叙勲については、別途、選考手続が定められている[15]。このほか、2003年(平成15年)秋の叙勲より導入された一般推薦制度もある[16]。もっとも、2008年(平成20年)秋の叙勲における一般推薦による受章者は4028人中5人と、ごく少数にとどまっている[14]。

勲章を受章した後に死刑または拘禁刑に処せられるなど、

日本国憲法第14条3項後段では「栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」とされており、勲章の世襲することはなく、佩用できるのは授与された本人のみである。なお、本人またはその親族が受けた勲章は財産としての差押が禁じられている(民事執行法131条10号、国税徴収法75条1項9号)。また、授与された有体物としての勲章は財産権の対象として相続の対象となる。

勲章と同一又は類似の商標は商標登録することができない(商標法4条1項1号)、資格がないにもかかわらず勲章若しくは勲章に似せて作った物を用いた者は拘留又は科料に処される(軽犯罪法1条15号)など、勲章に関わる法的規制もいくつかある。

Remove ads

沿革

要約

視点

幕末

日本が西欧諸国に倣って本格的な勲章制度を定めたのは明治時代であるが、幕末にも薩摩藩が“功牌”を製作・授与していた。1867年(慶応3年)、フランスで開かれたパリ万国博覧会に日本からは江戸幕府・薩摩藩・佐賀藩が初めて参加し、それぞれが出展を行った。その際、幕府方が「日本大君政府」代表を公称したのに対し、薩摩方も独自に「日本薩摩大守政府」代表を称し、あたかも幕府からは独立した政権であるかのように振る舞った。さらにそのことを具体的に示すため、フランスのレジオンドヌール勲章を摸した薩摩琉球国の功牌を現地で製作し、これをナポレオン3世以下フランス政府高官に贈った[17]。これが日本初の西欧式勲章「薩摩琉球国勲章」である。一方、パリでの状況を知った幕府も勲章制度を検討したが、間もなく大政奉還を迎えた。この時に計画され、図案まで検討されていたのが葵勲章であるが、結局幻に終った。また、明治維新により薩摩琉球国勲章も存在意義が失われたため、結果的にこのパリで授与されたものが最初で最後のものとなった[18]。

叙勲制度の創設

明治維新下で近代的制度の整備が進められていた1871年10月15日(明治4年9月2日)、新政府は賞牌(勲章)制度の審議を立法機関である左院に諮問した。1873年(明治6年)3月には細川潤次郎、大給恒ら5名が「メダイユ[注釈 3]取調御用」掛に任じて勲章に関する資料収集と調査研究に当たった。1875年(明治8年)4月10日、賞牌欽定の詔を発して賞牌従軍牌制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)[注釈 4]を公布して勲等と賞牌の制度が定められた。布告では、勲一等から勲八等までの勲等を叙した者にそれぞれ一等賞牌から八等賞牌までの賞牌を下賜するとした。このとき定められた賞牌の制式は、現在の旭日章の基となっている[注釈 5][注釈 6]。

同年末には、有栖川宮幟仁親王以下10名の皇族が初めて叙勲された。皇族以外の者に対して初めて叙勲が行われたのは翌1876年(明治9年)で、台湾出兵の功により西郷従道が勲一等に叙された。また同年には、清国との交渉に功のあったアメリカ人のルジャンドルとフランス人のボアソナードが最初の外国人叙勲として勲二等に叙された。

制度の拡充

1876年(明治9年)10月12日、正院に賞勲事務局(同年12月に賞勲局と改称)が設置され、参議の伊藤博文が初代長官に、大給恒が副長官に任命された[注釈 7]。同年11月15日の太政官布告により、賞牌は勲章(従軍牌は従軍記章)と改称された(明治9年太政官布告第141号)。また、同年12月27日の詔書により、勲一等の上位に大勲位が置かれた。大勲位には、対応する勲章として菊花大綬章と菊花章が制定された[注釈 8]。1888年(明治21年)1月3日には制度運用の円滑化を図り、諸外国の例に倣い宝冠章と瑞宝章が新設され、旭日章には旭日大綬章の上位に旭日桐花大綬章が、菊花章には菊花大綬章の上位に菊花章頸飾が置かれた(明治21年勅令第1号)。

また1890年(明治23年)には、武功抜群の軍人軍属に授与される金鵄勲章(功一級から功七級の功級)が制定された[注釈 9]。1896年(明治29年)には宝冠章を五等級から八等級に改正し、1919年(大正8年)には女性にも瑞宝章を授与できることとした。さらに1937年(昭和12年)には学術、芸術上の功績があった者に対し授与される単一級の文化勲章が制定された。 また、満洲国では日本の勲章制度に倣い大勲位菊花章に相当する大勲位蘭花章、桐花章に相当する龍光大綬章、旭日章に相当する景雲章、瑞宝章に相当する柱国章が制定された。

制度の停止と再開

1945年(昭和20年)8月、第二次世界大戦の終戦とそれに続くGHQの占領統治により日本の官吏制度は根本的に変化したため、従来の叙勲内則の適用は困難となり、1946年(昭和21年)5月3日の閣議決定により、皇族及び外国人に対する叙勲と文化勲章を除いて生存者叙勲が一旦停止されることとなった[19]。1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法では「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。」(14条3項)と定められたため、栄典に伴う様々な特権も廃止された。

なお、同憲法は内閣の助言と承認により天皇が行う国事行為の一つとして「栄典を授与すること。」(7条7号)を定めたため、以後、故人及び皇族、外国人に対する叙勲、文化勲章、さらに再開後の生存者叙勲は、同条を根拠にして行われている。

1948年(昭和23年)には新たな栄典制度の創設が検討され始めたが[20]、その後しばらく、文化勲章と皇族叙勲・外国人叙勲を除き、生存者には叙勲されなかった。しかし、1953年(昭和28年)9月18日の閣議決定により、生存者であって緊急に叙勲することを要するものに対し、叙勲を再開した[21]。再開されたのは、同年に西日本を中心として各地に風水害が発生し、これに対し救難、防災、復旧に尽力した功労者が多数に上り栄典制度活用の必要性が痛感されたことによるものである[22]。また、1955年(昭和30年)には、内閣に臨時栄典制度審議会が設置され、新たな栄典制度の創設について審議が重ねられた[23]。1948年(昭和23年)から1963年(昭和38年)までの間に、栄典制度に関する法案は、3回にわたり内閣から国会に提出されたがいずれも成立しなかった[注釈 10]。

1963年(昭和38年)7月12日、池田内閣の閣議決定により、生存者叙勲の再開が決められた[24]。これは、叙勲を含む栄典制度に関する法律は定めず、憲法7条7号を直接の根拠として、生存者叙勲を行うこととしたものである。生存者叙勲再開の閣議決定に従い、翌1964年(昭和39年)4月21日には、新しい「叙勲基準」が閣議決定された[25][注釈 11]。これは戦前の叙勲制度が官吏及び軍人中心のものであったのに対し、日本国憲法の下では国民の各界各層を対象とする叙勲制度とするために叙勲の基準を新たに定めたものである[22]。そして同月29日、吉田茂に大勲位菊花大綬章、石橋湛山・片山哲らに勲一等旭日大綬章を授与するなど生存者叙勲が発令された。以後、毎年2回、春と秋に叙勲が発令されている。

根拠法を巡る問題

法律を欠いたままでの栄典制度の再開については立法権との関係から問題視する立場もあり、本来、「栄典法」のような法律でその内容を規定すべきとの指摘がある[26]。

2025年11月現在、日本において、叙勲制度を含む栄典制度に関する法律は定められていない。そのため、栄典制度・叙勲制度は、日本国憲法7条7号が天皇の国事行為の一つとして定める「栄典を授与すること。」を根拠とし、政令とみなされる太政官布告及び勅令)、内閣府令及び内閣府令とみなされる太政官達や閣令並びに内閣告示等に基づいて、内閣が実際の事務を行い運用されている[3]。

そこでまず、法律の根拠に基づかず、命令以下の法令によって叙勲制度を含む栄典制度を内閣が実施することは、憲法に違反するのではないかということが問題となる。この点、政府見解によれば、憲法73条6号は「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」、すなわち政令制定権を内閣の権限として定めているところ、内閣は「この憲法…の規定」である憲法7条7号の「栄典を授与すること」を実施するために政令を制定して、この政令及び内閣府令等の法令に基づいて栄典制度を実施しているのであるから、何ら憲法に反するところはないとする。これに対して反対説の立場によれば、憲法73条6号に定める内閣の政令制定権は、「憲法及び法律を実施するために」行使されるところ、ここでいう「憲法及び法律」は一体として読むべきであり、憲法を直接実施する旨の政令を定めることはできず、法律の存在が前提になるとし[27]、根拠となる法律を欠く栄典制度の実施は憲法に反するとする。

次に、政府見解は、憲法41条後段に定める「立法」の意味と立法事項の範囲について、「立法」とは「国民の権利を制限し、または義務を課す法規範の定立」を意味し、かかる法規範の定立を必要とする行為を法律事項とする見解(権利制限事項説)を前提として、栄典の授与という行為は、国民の権利を制限し又は義務を課すものではなく、その意味で本来の法律事項でなく、栄典の授与に法律の根拠は不要とする。なお、内閣法11条が「政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。」と定めるのも、同様の見解に立つためである。これに対して反対説の立場は、憲法41条後段の「立法」の意味を「およそ一般的・抽象的な法規範すべて」とする見解(一般的法規範説)を前提として、栄典の授与は、およそ一般的(法律の受範者が不特定多数人であること)かつ抽象的(法律の規律が及ぶ事件が不特定多数であること)である行政行為にあたることから、法律の根拠を必要とする。なお、権利制限事項説の立場からも、一定の非行があった場合に勲章を褫奪することなどを定めた勲章褫奪令(明治41年勅令第291号)については、法律によって定めるべき事項を含むとも解されるが、日本国憲法の施行後も同令は政令として改正されている。

また、現行の栄典関係の政令とみなされる太政官布告及び勅令、内閣府令及び内閣府令とみなされる太政官達や閣令等の法令は、果たして有効かどうかも問題となる。この点、政府見解によれば、勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)や大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件(明治10年太政官達第97号)など現行の栄典関係の法令は、憲法98条1項が定める「この憲法…の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」にあたらないため、日本国憲法施行後もなお効力を有しており、その後に命令として適正な手続による改正も経ているため、有効であるとする。これに対して反対説の立場によれば、栄典の授与は法律事項であることを前提として、栄典関係の法令は、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)1条にいう「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するもの」に該当するところ、同法1条の4の「国会の議決」により法律に改められなかったため、同法1条によって、1947年(昭和22年)12月31日限りで失効したとする[注釈 12]。

制度の現代化

1999年(平成11年)12月に自由民主党が栄典制度検討プロジェクトチームを立ち上げ[注釈 13]、翌2000年(平成12年)4月13日に「栄典制度の改革について」と題する報告書をまとめた。同年9月には森喜朗内閣総理大臣が「栄典制度の在り方に関する懇談会」を置き(平成12年9月26日内閣総理大臣決裁)、以後8回の議論を経て2001年(平成13年)10月29日に「栄典制度の在り方に関する懇談会報告書」をまとめた。

第1次小泉内閣による2002年(平成14年)8月7日の閣議決定に基づき、翌2003年(平成15年)に栄典関係政令の改正が行われ、懇談会の報告書に沿った形で栄典制度の大幅な見直しが図られた。第1次小泉内閣第1次改造内閣による2003年(平成15年)5月20日の閣議決定で、新しい「勲章の授与基準」が決められた。叙勲の官民格差が改革の対象となったほか、時代にそぐわないという点から数字を用いる「勲○等」形式の勲等が廃止され[注釈 14]、勲章の等級が簡略化された。これまで男子のみが対象であった旭日章は性別を問わず授与されることになり、他方、女性のみに授与されていた宝冠章は皇族女子又は外国人女性への儀礼的な場合にのみ授与される特別な勲章となった。また、叙勲候補者の一般推薦制度も定められた。この時の改正では瑞宝章の綬の色が白地に黄色線から青地に黄色線へ変更され、旭日章同様に桐葉を模した鈕(ちゅう=勲章とそれを吊り下げる金具の間に付属する飾り金具)が追加された[注釈 15]。

栄典制度の関係法令

栄典制度の関係法令は以下の通り。以下の法令・告示は、位階令及び位階令施行細則については内閣府大臣官房人事課、その他は内閣府賞勲局が所管する[28][29]。

- 日本国憲法第7条第7号

- 法律

- なし

- 政令として効力が存続していると政府が解している法令

- 勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)

- 大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件(明治10年太政官達第97号)

- 褒章条例(明治14年太政官布告第63号)

- 宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件(明治21年勅令第1号)

- 勲章佩用式(明治21年勅令第76号)

- 勲章褫奪令(明治41年勅令第291号)

- 位階令(大正15年勅令第325号)

- 文化勲章令(昭和12年勅令第9号)

- 位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件(昭和20年勅令第699号)

- 内閣府令及び内閣府令として効力が存続していると政府が解している法令

- 勲章褫奪令施行細則(明治41年閣令第2号)

- 位階令施行細則(大正15年閣令第6号)

- 位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件(昭和20年閣令第68号)

- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)

- 褒章の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第55号)

- 告示

- 大勲位菊花章頸飾略鎖略章佩用ノ件(明治35年内閣告示第2号)

- 勲章等着用規程(昭和39年総理府告示第16号)

- 略綬略章着用規程(平成15年内閣府告示第9号)

- 制服用の略綬に関する規程(平成15年内閣府告示第10号)

- 閣議決定、閣議了解、内閣総理大臣決定など

- 栄典制度の改革について(平成14年8月7日閣議決定)

- 勲章の授与基準(平成15年5月20日閣議決定)

- 勲章及び文化勲章各受章者の選考手続について(昭和53年6月20日閣議了解)

- 春秋叙勲候補者推薦要綱(平成15年5月16日内閣総理大臣決定、平成15年5月20日閣議報告)

- 春秋外国人叙勲候補者推薦要綱(平成15年5月16日内閣総理大臣決定、平成15年5月20日閣議報告)

- 文化勲章受章候補者推薦要綱(平成2年12月12日内閣総理大臣決定、平成2年12月14日閣議報告)

- 危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について(平成15年5月20日閣議了解)

- 褒章受章者の選考手続について(平成15年5月20日閣議了解)

- 紺綬褒章等の授与基準(昭和55年11月28日閣議決定)

- 勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例(昭和38年7月12日閣議決定)

略年表

勲章制度に関する略年表[30]。

Remove ads

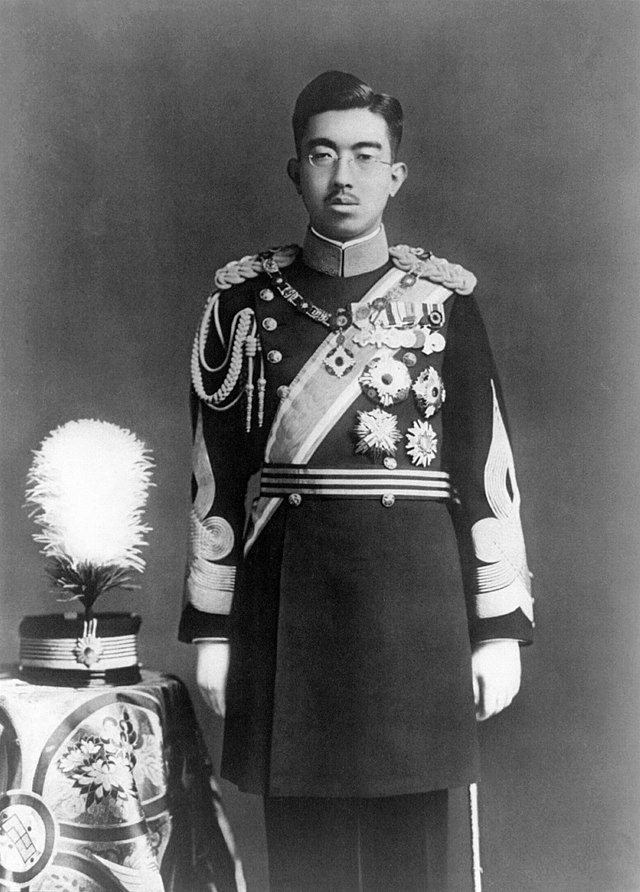

種類と序列

要約

視点

勲章の種類

現行の日本の勲章の種類およびその英訳名は、以下の通りである[5][41]。

勲章の序列と授与・伝達

各勲章の序列、および勲章の授与・伝達式例は、以下の通り[5][43][44]。

天皇・皇族の佩用する勲章

→「身位 § 叙勲」も参照

勲章は天皇の名で授与されるが、天皇自身も佩用する。天皇が佩用するのは、最高位の大勲位菊花章頸飾のほか、桐花大綬章及び文化勲章である[46]。重要な儀式・儀礼の際には大勲位菊花章頸飾及び桐花大綬章を、文化勲章の親授式には文化勲章をそれぞれ佩用する。これらの勲章はいずれも、内閣総理大臣の決裁により天皇が持つ[47]。

また、皇族も勲章を佩用する[注釈 17]。この勲章は通常、成年を迎えた際に、廃止された「皇族身位令」を準用し閣議決定により天皇が授与したものである。

Remove ads

受章者数

要約

視点

春秋叙勲受章者数

新制度による叙勲が発令された平成15年(2003年)秋以降の春秋叙勲受章者数は次の通り[48]。

危険業務従事者叙勲受章者数

→詳細は「危険業務従事者叙勲」を参照

2003年(平成15年)11月の第1回以降2015年(平成27年)11月までの危険業務従事者叙勲受章者数は、以下の通り[49]。カッコ内は女性受章者数で内数。

文化勲章受章者数

→詳細は「文化勲章受章者の一覧」を参照

2003年(平成15年)以降の文化勲章受章者数は、以下の通り[50]。カッコ内は女性受章者数で内数。

Remove ads

勲記

勲記の内容

勲章の受章者には、勲章の他に勲記が授与される。勲記とは受章者の氏名、受章する勲章の名称、受章年月日、授与権者の名称等を表示して、国璽をおした証書である。勲記の文面・内容は、勲章の種別により若干異なる(いずれも縦書き)[30]。

日本国天皇は ○ ○ ○ ○ に ○ ○ ○ ○ を授与する 皇居においてみずから名を署し 璽をおさせる 御名国璽 令和○年○月○日 内閣総理大臣○○○○印 内閣府賞勲局長○○○○印 第○○○○号

- 上記以外

日本国天皇は○ ○ ○ ○に ○ ○ ○ ○ を授与する 皇居において璽をおさせる 国璽 令和○年○月○日 内閣総理大臣○○○○印 内閣府賞勲局長○○○○印 第○○○○号

なお外国人に対する叙勲の場合は、「授与する」が「贈与する」に、又皇居以外の場所、例えば赤坂御所において親署や国璽が捺された場合、「皇居において」が「赤坂において」などと変化する。

勲記の用紙の抄造、印刷などは独立行政法人国立印刷局が行っている。勲記には上記の文面・署名・御璽・印の他、授与される勲章の図柄(模型、もがた)が刷り込まれている。この模型の印刷には、デカルコマニア(Decalcomania、移し絵印刷)と呼ばれる技法が用いられている。この技法は熟練の職人が一色ずつ手作業で転写紙に色を乗せていくもので、数日がかりで行われる。また、勲記の中央部真上には菊花紋章が印刷されている。この菊花紋章も金下刷りの後、純金粉を塗布、さらに空押し(浮きだし)を行ってつくりあげたもので印刷とは思えないほど浮き上がって見える[22]。

有勲証状・有勲証明書

→勲章を紛失・破損した場合については、「勲章の紛失・破損」の節を参照

勲記に類似した文書に有勲証状がある[52]。有勲証状は、勲記を紛失した場合に、受章者本人からの申請により交付される文書である[52]。国の印章である国璽が使われていることから、理由の如何を問わず、勲記そのものが国から再交付されることはない[53]。なお、受章者の二親等以内の遺族は、有勲証明書の交付を申請できる[53]。

Remove ads

調製

要約

視点

勲章の製造

日本の勲章は、すべて独立行政法人造幣局で製造されている[54]。造幣局では章はい類の製造は1887年(明治20年)から、勲章や褒章等の製造は昭和初期から行っている[22][注釈 19]。2007年(平成19年)度には、造幣局は内閣府賞勲局との間で締結した勲章製造請負契約に基づき27,436個の製造を行い、納品した[58]。なお、勲章製造に携わる職人も造幣局職員であることから国家公務員の身分で扱われ[59]、1970年(昭和45年)に40年に及ぶ勤務を表彰されて後輩職員が製造した勲六等瑞宝章を授与された田辺勝次郎の例がある[60][61][62]。

勲章の製造工程は、おおむね10工程ほどからなっている[22][63]。

- 極印(こくいん) : まず勲章の原図を基に「原版」をつくる。原版は石膏で実物の4〜5倍の大きさにつくりNC彫刻機で鋼材に原寸の勲章の模様を彫り、「極印」をつくる。できあがった極印は、模様を鮮明にするために修正する。

- 圧写 : 極印をプレス機(圧写機)に取り付けて、銀の材料板に勲章の模様をプレスする。プレスされた材料を抜き型で勲章の形に打ち抜き、章身とする。

- 切り抜き : 糸のこやワイヤーカット機で、形にそって切り抜く。

- ヤスリ : 数種類のヤスリを用いて、章身の形状を整える。

- 七宝盛り付け : 七宝が入る部分に釉薬を盛り付ける。

- 七宝焼き付け : 電気炉に入れて釉薬を焼き付ける。七宝の盛り付けと焼き付けは5回ほど繰り返し、その間、ピンホールなどのキズを修正する。

- 羽布(ばふ) : 木綿布を束ねた「羽布」(ばふ)を回転させて研磨することにより、光沢を出す。

- メッキ : 必要な部分に金メッキを加える。

- 組立 : 各種の部品を組み立てて完成。

勲章の紛失・破損

→勲記を紛失・破損した場合については、「有勲証状・有勲証明書」の節を参照

勲章を紛失または破損した場合、理由の如何を問わず、国から勲章を再交付することはない。しかし、自費で調製または修理することはできる[52]。調製を希望する場合は、内閣府賞勲局が発行する、受章者であることの証明を兼ねた「勲章調製通知書」の交付を受けた後に、独立行政法人造幣局へ注文する。修理の場合は、「勲章修理通知書」の交付を受けて、造幣局へ修理を申し込むことになる。

略章

造幣局は、1967年ころより勲六等以上を対象に略章である「略小勲章」[64]を調製しており[65]、2003年5月1日からは略綬略章着用規程(平成15年5月1日内閣府告示第9号)により法的に定められているが[66]、受章と同時に国から交付されるものではなく、必要とする個人が造幣局へ「叙勲内容通知書」を提示して直接注文することになっている[67]。略小勲章の意匠は各勲章の正章に準じ、綬に各略綬と同じロゼットを仕付けて等級を示す[64]。寸法は縦が約6cm(宝冠章は5.5cm)、横が約2cmである[67]。なお、褒章については略綬は存在するが、略小勲章は存在しない[67]。

Remove ads

勲章と年金

要約

視点

明治政府は、1877年(明治10年)7月25日、勲等年金令(旭日章年金)を制定して、叙された勲等に従い終身年金を支給することとした。1894年(明治27年)には、金鵄勲章の受章者に対する年金支給を定める金鵄勲章年金令(明治27年勅令第173号)を公布した。さらに、1915年(大正4年)には、勲一等旭日桐花大綬章の受章者のうち、特に顕著な功績を挙げた者にも1500円の終身年金を支給することとした。しかし、財政状況の悪化等により、1941年(昭和16年)には勲等年金および金鵄勲章年金のいずれも廃止され、以後の受章者に対しては年金を支給しないこととした。また、1945年(昭和20年)12月末日限りにおいて、それまで支給されていた勲章年金(勲等年金および金鵄勲章年金)についても一切廃止された。

1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法第14条3項では、「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」とされた。

1967年(昭和42年)には、金鵄勲章年金令に基づく金鵄勲章年金を受けていた者に対して10万円の一時金を支給する旧勲章年金受給者に関する特別措置法(昭和42年法律第1号)が定められた[68][注釈 22]。同法の国会審議において憲法14条3項との関係が問題となったが、政府はこの一時金の支給は従来受けていた経済的な利益に対する損失補償であって栄典授与に伴う特権ではないとして同条には違反しないと答弁した[69]。

1951年(昭和26年)には文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)が公布・施行され、「文化の向上発達に関し特に功績顕著な者」である文化功労者に対して、年額350万円(平成22年度現在。規程の最新改正は1982年(昭和57年)。)の年金が支給されている。一方、「文化勲章受章候補者推薦要綱」[70]は、文化勲章受章候補者について、文部科学大臣が「文化の発達に関し勲績卓絶な者を文化功労者のうちから選考」して、内閣総理大臣に推薦すると定めている。

勲章に年金を伴うことの是非が問題となったことから現行制度は勲章と年金とを直結させていない[71]。したがって、勲章の授与に併せて金品や年金を支給することはない。ただ、文化勲章受章者は文化功労者の中から選ばれるのを通例とするため(文化勲章受章候補者推薦要綱 (PDF) )文化功労者としての年金は支給されることになる。政府見解によれば文化勲章と文化功労者は、制度としては別々に運用されているため憲法14条3項には抵触しないと解釈されている[72]。しかし、そもそも文化功労者の地位自体が栄典であり年金自体が栄典に伴う特権であるとすれば合憲性の問題が残ることになるが[71]、憲法学上は常識的にみて功績を表彰するのに相応の限度内のものであれば法の下の平等に反するものとは言えないと解されている[73]。

Remove ads

その他の栄典

国が与える栄典には勲章の他に褒賞(褒章、褒状、賞杯)と位階がある。

- 褒章

→詳細は「褒章」を参照

- 賞杯

→詳細は「賞杯」を参照

- 位階

→詳細は「位階」を参照

その他、内閣や各省大臣、各地方自治体は大きな功績があった者に対して勲章や褒賞に代えて、あるいは時機に応じて顕彰するため各種の表彰を行っている。これらは日本国憲法第7条第7号の「栄典」にはあたらないものの、勲章や褒賞に並ぶ栄誉にあたる。

時機に応じた顕彰のための表彰としては、内閣総理大臣表彰の一種である国民栄誉賞がある。国民栄誉賞は勲章や褒賞ほど厳格な授与基準・授与手続が定められていないため、その時々の人気者が受賞することも多い。

警察庁長官が警察官や功労ある市民に与える記章や消防庁長官が消防吏員並びに消防団員に与える記章、行政機関や地方公共団体が与える各種の栄誉章、日本赤十字社が与える有功章など表彰に併せてメダル型の記章を授与するものもある。

自衛官が表彰(賞詞、部隊表彰)に併せてメダル型の記章である防衛功労章、部隊功績貢献章が授与される。また、表彰の意味合いと各人の経歴を示すシンボルの意味を併せ持つ防衛記念章は自衛官が着用できるもので、着用の理由となった功績の内容や経歴に応じて48種ある。

なお勲章がOrderと英訳されるのに対し、褒章並びに記章はMedalと訳され区別されている。

Remove ads

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads