トップQs

タイムライン

チャット

視点

安房郡

千葉県(安房国)の郡 ウィキペディアから

Remove ads

安房郡(あわぐん)は、千葉県(安房国)の郡。大化の改新の後に安房神社の神郡として建郡(立評[注 1])され、その後幾多の変遷を経て、現在の安房郡は以下の1町よりなる。

- 鋸南町(きょなんまち)

古代

阿波国造の領域を中心に編成された。養老2年(718年)までは上総国に属し、安房国の設置に伴いその管轄になった。大化から天武天皇期にかけて順次設置されたとされる八神郡のひとつであり、安房坐神社(安房神社)の所在地として重んじられ、文武天皇4年(700年)2月5日には郡司に近親者の連任が許されている[注 2]。一般に郡を治める郡司に近親者を続けて任命することは禁止されていたが、安房郡では神社を代々まつってきた安房国造一族が重視されたものである。

なお、藤原京出土木簡に「己亥年十月上挟国阿波評松里」(己亥年は西暦699年)とあり、また平城宮木簡に「上総国阿波郡片岡里服織部……」とも見え、上挟(上総)、阿波(安房)、評(郡)の表記であったものと考えられている。

郷

- 大田、塩海、麻原、大井、河曲、白浜、神余、神戸

式内社

Remove ads

中世以降

要約

視点

元は安房国の南西部のみを領域とし、その北西部の浦賀水道沿岸および平久里川流域は平群郡(のち平郡)、北東部の加茂川流域は長狭郡、南東部は朝夷郡に属していた。郡制施行時の1897年(明治30年)に平郡以下の3郡を編入して安房国全域が安房郡1郡のみとなった。2006年(平成18年)に郡内の7町村が合併して南房総市となった結果、現在は旧平郡の鋸南町のみが属する。

郡域

町村制以前の沿革

- 慶応4年

- 北条村から新宿町、新宿村が独立・合併して新宿町となる。また、上野原村が独立。国分出作、安布里出作、長須賀出作、大網出作は北条村の一部となる。

- 船形藩が廃藩。元治元年(1864年)立藩のため、わずか4年での廃藩となった。

- 7月2日(1868年8月19日) - 船形藩領の全域、幕府・旗本領の大部分(浜田村、見物村、波左間村、坂田村、中里村、北竜村の全域、洲崎村、太神宮村の一部を除く)、館山藩領の一部(洲宮村、西長田村、笠名村)が安房上総知県事の管轄となる。また、以降の藩の設置にはすべて旧寺社領、寺社除地も含む。

- 7月13日(1868年8月30日) - 徳川宗家の駿河府中藩への転封にともない駿河田中藩が転封され、安房長尾藩となる。

- 長尾藩の入封にともない郡内の三上藩領が上総国望陀郡に転封。

- 上記の変更にともない館山藩、前橋藩で領地替えが行われ、郡内は2藩の管轄となる(村名は幕末時点のもの)。

- 明治初年に真倉村内の各村が分立。

- 明治3年 - 古川新田が高井村に編入。

- 明治4年

- 明治5年 - 根小屋村が上真倉村に編入。

- 明治6年(1873年)6月15日 - 千葉県の管轄となる。

- 明治7年(1874年)

- 松岡村、北竜村、南竜村が合併して竜岡村が成立。

- 加戸村が稲村に編入。

- 明治8年(1875年)

- 浜上須賀村、岡上須賀村が合併して上須賀村が成立。

- 南片岡村、北片岡村、清水村が合併して水岡村が成立。

- 南条村から大戸村、作名村が分立。

- 明治10年(1877年)

- 館山下町、館山中町、館山上町、上須賀村、新井浦、楠見浦が合併して館山町となる。

- 大作村、滝川村が山本村に、永代村が山荻村に編入。

- 明治11年(1878年)11月2日 - 郡区町村編制法の千葉県での施行により、行政区画としての安房郡が発足。「安房平朝夷長狭郡役所」が北条村に設置され、平郡・朝夷郡・長狭郡とともに管轄。

町村制以降の沿革

(※1897年に平郡・朝夷郡・長狭郡を安房郡に編入)

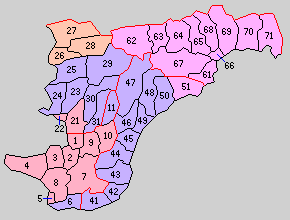

1.北条町 2.館山町 3.豊津村 4.西岬村 5.富崎村 6.長尾村 7.豊房村 8.神戸村 9.館野村 10.九重村 11.稲都村

【平郡】21.凪原村〔のち那古町〕 22.船形村 23.八束村 24.富浦村 25.岩井村 26.勝山村 27.保田村 28.佐久間村 29.平群村 30.滝田村 31.国府村

【朝夷郡】41.白浜村 42.七浦村 43.曦村〔のち千倉町〕 44.健田村 45.千歳村 46.豊田村 47.丸村 48.北三原村 49.南三原村 50.和田村 51.江見村

【長狭郡】61.太海村 62.大山村 63.吉尾村 64.由基村〔のち主基村〕 65.田原村 66.鴨川町 67.曽呂村 68.西条村 69.東条村 70.天津村 71.湊村〔のち小湊町〕

現在の行政区画

赤:館山市 桃:鴨川市 紫:南房総市 橙:鋸南町

- 明治22年(1889年)4月1日 - 町村制の施行により以下の町村が発足。特記以外は全域が現・館山市。(2町9村)

- 北条町 ← 北条村、新宿町、上野原村、長須賀村、八幡村、湊村、高井村

- 館山町 ← 館山町、上真倉村、下真倉村

- 豊津村 ← 沼村、柏崎浦(沼村のうち漁業集落を指す)、宮城村、笠名村、大賀村

- 西岬村 ← 香村、塩見村、浜田村、見物村、早物村、加賀名村、波左間村、坂田村、洲崎村、川名村、伊戸村、坂足村、坂井村、小沼村

- 富崎村 ← 布良村、相浜村

- 長尾村 ← 滝口村、根本村(現・南房総市)

- 豊房村 ← 西長田村、東長田村、南条村、大戸村、作名村、岡田村、出野尾村、古茂口村、飯沼村、山荻村、神余村、畑村

- 神戸村 ← 大神宮村、犬石村、竜岡村、佐野村、中里村、洲宮村、茂名村、藤原村、布沼村

- 九重村 ← 薗村、水玉村、竹原村、大井村、江田村、安東村、水岡村、二子村、宝貝村

- 稲都村 ← 池ノ内村、中村、御庄村、山名村(現・南房総市)

- 館野村 ← 国分村、山本村、大網村、安布里村、広瀬村、腰越村、稲村

- 明治30年(1897年)

- 明治32年(1899年)3月13日 - 和田村が町制施行して和田町となる。(9町35村)

- 明治33年(1900年)6月25日 - 曦村が町制施行して曦町となる。(10町34村)

- 大正3年(1914年)4月1日 - 館山町・豊津村が合併し、改めて館山町が発足。(10町33村)

- 大正4年(1915年)10月1日 - 由基村が主基村に改称。

- 大正9年(1920年)10月1日 - 曦町が千倉町に改称。

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正15年(1926年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地域区分名称となる。

- 昭和3年(1928年)11月10日(12町31村)

- 昭和8年(1933年)

- 昭和10年(1935年) - 面積566.17 km2、人口162,835人(男79,275人・女83,560人)[1]。

- 昭和14年(1939年)11月3日 - 館山北条町・那古町・船形町が合併して館山市が発足し、郡より離脱。(11町28村)

- 昭和28年(1953年)5月1日 - 滝田村・国府村・稲都村が合併して三芳村が発足。(11町26村)

- 昭和29年(1954年)

- 昭和30年(1955年)

- 昭和31年(1956年)9月1日 - 南三原村の一部(海発の一部)が丸山町に、残部(海発の残部、松田、白渚、御原)が和田町に分割編入。(12町1村)

- 昭和34年(1959年)3月30日 - 勝山町・保田町が合併して鋸南町が発足。(11町1村)

- 昭和46年(1971年)3月31日 - 鴨川町・江見町・長狭町が合併して鴨川市が発足し、郡より離脱。(8町1村)

- 平成17年(2005年)2月11日 - 天津小湊町が鴨川市と合併し、改めて鴨川市が発足、郡より離脱。(7町1村)

- 平成18年(2006年)3月20日 - 富浦町・富山町・白浜町・千倉町・丸山町・和田町・三芳村が合併して南房総市が発足し、郡より離脱。(1町)

変遷表

自治体の変遷

Remove ads

行政

特記なき場合『千葉県安房郡誌』による[2]。

- 安房・平・朝夷・長狭郡長

- 安房郡長

産業

要約

視点

おもに近代の安房郡の産業について述べる。

漁業

江戸時代、安房国には紀伊国や伊勢国[3] など、上方から漁民が移り、さまざまな漁法の発展をもたらした[3]。上方からもたらされた代表的な漁法が地曳網漁であり[4]、これは干鰯生産技術とともにイワシを獲るための漁法として広がった[4]。

江戸時代初期には安房勝山(現在の鋸南町)で醍醐新兵衛により捕鯨の組織化が行われた[5]。勝山を拠点に東京湾で行われていた沿岸捕鯨は、明治期には捕鯨砲による洋式捕鯨を取り入れ、遠洋漁業にも乗り出した[5]。しかし1909年(明治42年)に鯨漁取締規則が制定されると漁獲高に制限が設けられたため、館山、乙浜(現在の南房総市白浜町)、七浦(現在の南房総市千倉町)を拠点として、沿岸捕鯨を中心とする活動になった[5]。1948年(昭和23年)、和田浦(現在の南房総市和田町)に外房捕鯨株式会社が設立されており、21世紀初頭現在も和田浦は日本に4か所の捕鯨拠点の1つである[5]。ツチクジラの沿岸捕鯨が行われており、「鯨のたれ」が名物である。

1878年(明治11年)、根本村(現在の南房総市白浜町根本)でヘルメット式の潜水器を使ってアワビを獲る潜水漁が始まった[6][7]。潜水漁は以後急速に全国に広がり、その先進地である安房郡の潜水漁師たち(潜水夫・器械運転手)は国内外に出稼ぎした[6]。

酪農業

江戸時代、江戸幕府は嶺岡山地(4郡合併以前の長狭郡・朝夷郡・平郡にまたがる)に峯岡牧を置いた。将軍徳川吉宗の命で、インドから伝来した白牛がこの地で飼育され、「白牛酪」が生産されたことから、「日本の酪農発祥の地」ともされている。明治政府は接収した峯岡牧で酪農事業を企画し、嶺岡牧場を置いた(曲折を経て、千葉県嶺岡乳牛試験場につながっている)。明治20年代頃からは民間でも酪農業が盛んになり[8]、大正期から昭和戦前期にかけ、安房地方は日本の煉乳生産の中心地のひとつとなった[9]。

1879年(明治12年)、大山村出身の竹沢弥太郎は、東京・築地で牛乳店を開いた[8]。竹沢弥太郎は米国から乳牛を導入するなど、安房地域での畜産業において先駆的な役割を果たした(大山村参照)。

1916年(大正5年)、竹沢太一(弥太郎の子。のちに衆議院議員)は安房地域の群小の業者を糾合すべく「房総煉乳株式会社」を設立。1917年(大正6年)、明治製糖が房総煉乳に資本参加した(事業の系譜は明治乳業につながる)。その同時期、1916年(大正5年)に吉尾村出身の中村芳三らにより勝山町で設立された愛国煉乳は、1917年(大正6年)森永製菓によって買収され、日本煉乳株式会社が設立された(事業の系譜は森永乳業につながる)。1919年(大正8年)、房総煉乳と日本煉乳は協定を結び、安房郡の工場と営業権が房総煉乳に譲渡された。なお、安房地域に4つあった明治乳業の工場は第二次世界大戦中に統制会社に現物供出されている。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads