トップQs

タイムライン

チャット

視点

広島かき

広島県で生産されているかき ウィキペディアから

Remove ads

広島かき(ひろしまかき)は、広島県で生産されているかき。県シンボルの一つである「広島県のさかな」[1]。広島県漁業協同組合連合会が管理する地域団体商標(第5085940号)[2]。商標では平仮名(かき)であるが、以下片仮名(カキ)・漢字(牡蠣)でも表記する。

市場に流通する広島かきは養殖マガキ[3][4]で、一般には「殻は小さいわりには身が大きく、濃厚な味わい」とされる[5][6]。室町時代末期ごろから養殖が始まったとされ、江戸時代からかき船による6次産業化が行われるなど、400年以上の歴史を持つ[7][5][8][9]。現在全国生産量の5割から6割を占め、1年中市場に供給できる体制を整えている、日本最大のかきの産地[10][7][5][8][11]。

特徴

要約

視点

定義

地域団体商標登録における指定商品[2]は以下の通り。

広島県産のかき

産地

広島湾(広島市)に浮かぶ多数の牡蠣筏。写真中央上が草津で江戸時代は海でありカキ養殖の中心地だった場所の一つ。

広島でカキ養殖が盛んになった理由はいくつかある。

- 地理 : 広島湾は能美島・倉橋島・厳島などの島々や岬で大きく閉鎖されている。そして太田川水系をはじめ、小瀬川・永慶寺川・八幡川・瀬野川・矢野川など多くの河川が流れ込む。

- 天然マガキは満潮と干潮の間の“潮間帯”に生息する[12]。河川からの流出土砂によって広島湾岸周辺には干潟が形成され、古くから潮干狩りが盛んでカキが採れていた[7][13]。またカキは一定時間空気中にさらし成長を抑制させると抵抗力がついて良質なものになるため[14]、養殖に干満差を利用してきた。

- カキの産卵期である梅雨期から夏にかけて広島湾に大量の河川水が流れることによって塩分濃度の低い層(いわゆる甘い水)ができ、これをカキが好む[5][7]。

- 河川からカキの餌となる植物プランクトンが安定して流入する[5][12][13][15]。プランクトン増殖に必要な栄養塩(窒素・リン・ケイ素)も同じく河川から豊富に流入する[13]。

- 大きく閉鎖された湾であるため、マガキ幼生や餌となるプランクトンが他海域に拡散しない[7][16]。

- カキの育成に適した水温変化。卵を生む夏に水温は20度を超え、生育期である秋に20度以下になる[7]。

- 波浪が小さく適度な潮の流れのため生育しやすい[12][13]。またカキ筏が壊れにくい[5][12][15]。

- 歴史 : 古くから養殖が行われ、生産者が工夫を重ねてきた。

衛生・品質管理

カキは自ら泳いで餌を取るのではなく、海水を大量に吸引しえらにかかったプランクトンを食べる[18]。養殖のやり方も直接餌を与えるのではなく海中に漂うプランクトンを摂食させる方法をとる[18][19]。そのため海域の汚染は即カキの汚染につながる[18]。またカキは内臓ごと生食される習慣がある[18]。そのため適切な衛生管理が行われていないと食中毒のリスクが高まる。古くから流通してきた広島では1932年(昭和7年)初めて行政・生産組合による安全対策が規定されている[20][8]。

日本における衛生対策は食品衛生法や厚生労働省による指導に基づいており、詳細はカキ (貝)#カキと食中毒を参照。ここでは県で行われている対策を列挙する。

- 食品衛生法に基づき、生食用と加熱調理用とで流通用パッケージへの明示化・差別化、採取海域名の義務化、が行われている[21]。

- 食品衛生法に基づき、むき身カキの作業場の設置に関して許可が義務付けられている[5][8][21]。

- 県「生かきの取扱いに関する指導要領」に基づき、処理加工・表示・自主管理方法・作業場の届出と保健所による確認後の認可、など規定が設けられている[8][21]。

- 海域検査指定

- 貝毒対策は県「貝毒対策実施要領」に基づき行政・業者による検査が行われ毒化したものの流通を防ぐ[5]。ノロウイルス対策は県の指導に基づき、生産および出荷団体で採取海域別に週1・2回自主検査を行っている。陽性が出た場合は生食用として出荷を止め加工処理して出荷、次の検査で陰性が出るまで続けられる[8][21]。

Remove ads

生産

要約

視点

分布

以下、2021年現在でのカキ養殖魚場(区画漁業権)を示す。

芸備群島以外のほぼ全域で養殖が行われ、特に県西部の広島湾・安芸群島、広湾、県中央部の三津口湾・三津湾の沿岸海域が中心になる。養殖魚場のある市町村を西から列挙すると、

市町村別生産量では、呉市がトップ(日本一)になる[11]。

2022年時点での、食品衛生法に基づく生食用カキ採取海域区分(黒)[21]と、生食用カキ採取条件付き指定海域(青斜線)・指定外海域(青)[21]を示す。

生食用カキ採取の指定外海域は、広島湾北東側になる海田湾周辺になる。条件付き指定海域は、広島港区域周辺と厳島(宮島)と本州の間の大野瀬戸、呉港区域周辺になる。

2016年2月10日放送NHKためしてガッテン「安心!激うま!カキ完全調理術」において、加熱用は沿岸部で養殖され菌やウイルスを取り込む可能性が高いが餌の量が多いためぷっくりとおいしい・生食用は沖合部で養殖され有害なものを取り込む可能性が低いが餌が少ないため水っぽいと放送された[22]が、図の通り生食用採取指定海域・条件付き指定海域は沿岸部にも存在している。沖合部でも、例えば大黒神島で生産されているカキには小粒ではあるが身が締まり甘みのある味わいであると評価されているものもあり高級品も生産されている[9][23]。

- 廿日市市厳島(宮島)を望む。広島湾西部(W)。条件付き指定海域。

- 廿日市市経小屋山から北東方向の宮島厳島神社と広島市中心部を望む。広島湾西部(W)と広島湾北部(N)。条件付き指定海域。

- 似島から北方向の広島市中心部を望む。広島湾北部(N)。条件付き指定海域。

- 天満川河口。広島湾北部(N)。条件付き指定海域。

- 坂町高尾山から北西方向の海田湾を望む。広島湾北部(N)。指定外海域。

- 江田島市津久茂から東方向の江田島湾を望む。広島湾中部(C)。指定海域。

- 呉市天狗城山から南西方向の天応および江田島を望む。呉湾(K)。指定海域。

- 東広島市大芝島から西方向の三津口湾を望む。三津湾(M)。指定海域。

- 東広島市三津湾。三津湾(M)。指定海域。

養殖法

広島でのカキ養殖は天文年間(1532-1555) から始まったとする説(養殖法は不明)が最も古いものになる[1][30][31]。過去に行われていた広島カキの養殖方法は以下の通り。

- 地蒔養殖法

- カキの稚貝を活場あるいはカキ田とよばれる干潟に直接ばらまいて育てる[31][14]。

- これも最も古くから行われていた養殖法である[33]。カキが埋没しないよう海底が砂礫であること、波浪・潮流の影響の少ない場所であること、など養殖適正地が限られていた[34]。ひび建養殖と複合で行われており、昭和30年代後半(1960年代初期)ごろ行われていた記録が残る[35][34]。

- ひび建(篊建)養殖法

- 干潟に竹や雑木を建てて、カキを付着させて育てる[31]。そのまま育てて収穫する方法、“とや”と呼ばれる竹ひびを束にして育てる方法、途中でカキを落として地蒔養殖にて大きく育てる方法、あるいは途中で垂下法にて大きく育てる方法がある[34][10]。

- 寛永年間(1624-1643)に始まったとする説がある[30]。昭和初期までひび建+地蒔が主流で[10][32]、昭和30年代後半(1960年代初期)ごろ行われていた記録が残る[35][34]。

これら近世・近代に発達した養殖法はその開発された地区の名で草津式・江波式・仁保式・海田式などと呼ばれていたが、それらはひび建と地蒔の方法に違いがあるもののほぼ同じ養殖法である[36][33][37]。現在主に行われている垂下式は近代に開発されている。

- 杭打式垂下(簡易垂下)法

- 干潟に1.3から1.4mほどの棚を作り、連と呼ばれる貝殻と竹の管を交互に針金で通した塊をぶら下げ、貝殻にカキを付着させて育てる[31]。

- 垂下養殖自体は明治末期にまず真珠で試験されている[10]。カキにおいては大正13年から14年(1924・25年)神奈川県金沢の水産試験場で試験実施、広島においては大正15年(1926年)頃県水産試験場草津支場が試験を行ったのが最初で、急速に広まり昭和30年ごろまで主流だった[10][30][31]。かつては地蒔養殖と併用するものもあった[38]。現在でも場所によっては行われており、筏式からの仕上げとして行われている例もある[39][40]。

- 筏式垂下法

- 連を筏にぶら下げて、貝殻にカキを付着させて育てる[31]。

- 筏式は杭打式と同様に大正15年県水産試験場草津支場が厳島大野瀬戸で試験を行ったのが最初で結果は良好であったが普及せず、昭和28年(1953年)県水産試験場が波浪に強い筏を開発したことにより昭和30年頃から急速に広まり、現在の主流となった。これ以前までの養殖場は干潟かその周辺に限られていたが、筏式が開発されたことによって沖合化による養殖場の面積拡大、更に深さ方向つまり立体的に活用できることで収穫量が大幅に上がった[17][41][31]。

以下は、近年に行われている養殖法である。

- シングルシード方式

- 粉砕したカキ殻にカキを付着させ水槽である程度の大きさに育てた後、網カゴやネットに入れて垂下して育てる[42][43]。

- 海外では主流であり[42]、日本の民間の生産業者で初めてこの方式の養殖に成功したのは廿日市市大野漁業協同組合の業者である[44][45]。日本で注目されるようになったのはオイスターバーブームによって質のいい殻付き一粒ガキが重要視されだした2000年以降のことで、従来の連を作る垂下法は大量生産できるが形の良い殻のものをある程度揃えることには不向きであったため、収益性の高い一粒ガキを生産する目的で導入されている[42][46]。

かき打ち

カキの国内消費の90%以上が「むき身」であるため、殻から身を取り出す作業は重要な労働である[1]。広島ではこの作業を“かき打ち”といい、これに従事するものを“打ち子”“打ち娘”(うちこ)とよぶ[51][52]。使う道具もかき打ちとよび、他産地はナイフタイプが主流であるが広島では小型ピッケルのような手鉤状の道具が主流である[52]。

古くから女性の労働力に支えられていた[51][52]。昭和30年代頃までは結婚資金捻出が目的である未婚の女子が主体であったが、その激務から若年者は他産業に奪われ、主婦のパートによる労働力へ移っていった[51]。現在の打ち子は実働8時間で平均3,200個を剥くと言われている[52]。ただ現在は打ち娘の高齢化などの理由による労働力不足に悩まされている[53]。

外国人労働者

減り続ける日本人労働者に対して、中国・ベトナムからの研修生・技能実習生と、“新日系人”と呼ばれる戦後フィリピン人と日本人との間に生まれた二世がその労働力を担っている[54][55]。

その傾向は2010年以降に顕著になった[54]。現状、広島県の漁業就業者の2人に1人はこうした外国人であり[54]、2018年日本経済新聞によるとその依存度は全国1位であるという[56]。中には、生産者と実習生だけで運営しているところもあるという[54]。これに関連して、2013年江田島中国人研修生8人殺傷事件も起きている[54]。

ブランド

広島カキは生産量の多さから様々な製品に対応してきた[6]。ただ質より量というイメージが付きブランド力が低かった[6]。2013年県およびカキに関わる業者で広島かき協議会を発足、品質管理やブランド力強化にむけて取り組んでいる[57]。

- 「かき小町」 - 広島県漁業協同組合連合会の登録商標。広島県立水産海洋技術センターで開発された三倍体カキ。カキは通常英語でRのつかない月(5・6・7・8月)は産卵のため身痩せして食用に適さないとされていたが、かき小町は産卵しないため身痩せしにくく年間通じて身入りが安定しており、大きさも通常のものより1.5倍になる[57][58]。

- 「地御前かき」 - 廿日市市地御前漁業協同組合のブランド。1977年(昭和52年)農林水産祭天皇杯(水産部門)受賞、2度水産庁長官賞受賞[59]。

- 「大野瀬戸かき海道」 - 廿日市市大野漁業協同組合と大野町漁業協同組合のブランド。大野瀬戸、宮島沖一円で養殖したかきの商標[59]。

- 「宮島かき」 - 廿日市市宮島漁業協同組合のブランド。宮島沖で養殖されたカキの名称[59]。

- 「安芸の一粒」 - 大野漁業協同組合のブランド。大野漁協の有志が国内で初めてシングルシード方式での養殖に成功し商標登録した[45][59]。

- 「大一粒かき小町」 - 大野町漁業協同組合と宮島漁業協同組合のブランド。宮島沖でシングルシード方式で育てたかき小町のうち特に成育が良く大粒を厳選したもの[59]。

- 「ひとつぶくん」 - 江田島市水産物等販売協議会のブランド。江田島市域で養殖されているかき小町のうちシングルシード方式で育てたもの[60]。

- 広島県産応援登録制度登録商品(2023年時点) (PDF)

- 安芸の一粒「厳蠣」

- 「若」

- かき小町

- 宮島かき「極鮮王」

- (株)オオノの「宮島かき」

- 美浄生牡蠣

- 情の雫

- かんでおいしい「健牡蠣」

- 矢野水産の育てた牡蠣

加工品

広島カキは加工品としても流通量が多い[61]。昭和初期に缶詰・かきあられ・カキエキスが流通していた記録があり[62]、現在でも乾燥かき・かきエキス(かきジュース)は海外に輸出されている[61]。

広島県観光連盟、広島県漁連、で紹介されている主な加工品は以下の通り。

|

|

Remove ads

沿革

要約

視点

養殖の始まり

現在の広島市域において発見されている縄文時代の比治山貝塚や弥生時代の中山貝塚などの貝塚ではカキの貝殻が出土していることから、広島湾では古来からカキが生息しかつ食されていたと考えられている[10][1][30][31][65]。

現在広島カキ養殖における最古は、「天文年間(1532-1555) 安芸国において養蠣法を発明せり」と『草津案内』1924年(大正13年)草津村役場刊に記されているものになる[31][66][65]。ただし安芸の何処か、具体的な養殖法、などまったくわかっていない[31]。

水産庁は最古の記録として、「延宝年間(1673-1681) 草津村小西屋五郎八(小林五郎左衛門[注 1])蛤蜊等小貝養育場の周辺の竹枝に附着した牡蠣の成育状況の速なることを認め養殖法を考案」と『廣島牡蠣養殖場ニ関スル成跡書』に記している[66][67]。

一説には元和5年(1619年)浅野長晟が広島藩に転封された際に前領地の和歌山から持ち込んだともいわれる[68]。

以下『広島かき』1977年広島かき出荷振興協議会刊でまとめられている、広島湾周辺地区における最古のカキ養殖に関連した史料を列挙する。

- 広島湾北側

- 広島湾北東側

- 丹那 : 明和4年(1767年)「丹那浦、中屋伊平牡蠣ひびを試み好結果ありしより、中屋伊平外百拾八名許可を得、夫々境界をなし営業」(『26年漁業制度取調書』)[66]

- 日宇那 : 天明3年(1783年)「日宇那浦、吉野屋惣五郎等、牡蠣及貝類の養殖を創業」(19年慣行届)[66]

- 本浦 : 天保元年(1830年)「仁保島本浦中古屋林蔵、京都に蠣店を開店し、牡蠣の過剰生産が浮び出る」(小川家文書)[66]

- 仁保 : 寛永年間(1624年-1644年)仁保島渕崎の吉和屋平四郎、岩石を沈めて(石蒔)養殖を始める。のち竹木を立てて、さらに竹に特化して(ひび建)養殖を続ける。(1929年『仁保村志』)[30][32][65]

- 海田 : 万治2年(1659年)海田市で養殖場を村役場より戸毎に分当し、一戸に二間口を配当し営業(『19年慣行届』)[66]

- 矢野 : 寛永4年(1627年)和泉源蔵が矢野村大井に住み着き、雑木を立てて養殖を試み、さらに竹を立てて完全に成功し、それ以後盛んとなる(1958年『矢野町史』)[66][32]

- 坂 : 天明元年(1781年)坂村伊豫屋利助、石蒔養殖を始める(『19年慣行届』)[66]

- 広島湾西側

○で比治山と中山の貝塚位置を示し、草津・仁保地区のみ位置表記。草津沖へ流れ込む太田川放水路は戦後に整備されたもので、近世・近代は左図のような河川流路であった。草津の東側の観音新町は左図のとおり大正・昭和時代に埋め立てられたもので、近世の草津沖は開かれていた。

つまり江戸初期である1600年代から行われていたのは、広島湾北東側の仁保・海田・矢野、北側の草津、になる。

広島湾北東側は海田湾と呼ばれ瀬野川・矢野川と太田川水系の猿猴川と府中大川など干潟を作る土砂・甘い水を作る淡水・餌となるプランクトンを運ぶ河川が豊富で、特に猿猴と府中大川の合流地点より南に伸びる仁保の干潟は“天然の生簀”[14]して絶好の場所であった。ただしノリの養殖も同時に行われていたため、養殖魚場としての発展は限りがあった[69]。

一方草津は他と違い江戸初期広島藩の支藩にあたる三次藩が統治したところ[注 2]で、かき船の大阪市場への営業免許を他地区に先駆けて受けて株仲間を結成していた[70]。ただし草津沖は波浪を受けやすいところであるためひび建・活場開発に限界があり河川も少ないため、地理的に養殖地として不利な環境にあった[69]。そのためカキ生産量が不足してくると仁保、更に宮島に養殖場を求めた[71]。

6次産業化

広島カキは早くから他地域へ移植されていた。伊予松山藩に入封した松平定行は殖産興業として、寛文3年(1663年)広島からカキ70俵を購入し松山領内の海辺に巻いたという[72]。貞享年間(1684-1688年)には磐城国に移植され“松川蠣”として名産品となった[65]。

広島カキの6次産業化、つまり生産者運営のかき船による産地直販も江戸時代から始まっている。

→「かき船」も参照

延宝年間(1673年-1681年)ひび建養殖法を開発した草津村小西屋五郎八と志を同じくする草津村の5人は、船で瀬戸内海沿岸の港にカキを売っていき、大阪への販路を構築していた[69][7]。元禄元年(1688年)村役人河面(松屋)仁右衛門の尽力により、草津村カキ養殖業者は三次藩から草津地先干潟海面の使用許可と大阪市場でのかき船営業免許を受けた[70]。元禄2年(1689年)草津の業者で株仲間を結成、更に宝永5年(1708年)草津の業者は大坂町奉行からも独占販売の特権を得ることができた[70]。

一方仁保(仁保島村)では、正徳年間(1711年-1716年)かき船が出ていた記録が残る[70]。草津が独占権を得ていた中で仁保が食い込めたのは、江戸前期草津は支藩である三次藩が支配していたのに対し仁保は本藩である広島藩が支配していたこと[注 2]、そして草津ではカキが不足した時に仁保から買ってかき船を運営していたため、草津側は特権を強く言えず黙認していたと推定されている[70]。草津の方が販売上の特権が多く株仲間以外の規制が厳しかったのに対し、仁保は草津より販売上の権利は少なかったが株制を形成してないため無制限に大阪にかき船を出していた[70]。これに対し草津側は藩に仁保でのかき船増加差し止めを要望し、結果寛保3年(1743年)仁保で株仲間が結成された[70]。

江戸時代を通じて牡蠣の大阪への搬入はこの草津村と仁保島村の株仲間が独占していた[70][7]。特権を持つ草津と持たない仁保とで対立するなかで、草津は相互規制、株仲間内での統制・協調・競争防止・利益保護へと向かうのに対して、仁保は自由開拓、特権が少ないが生産・販売とも規制が緩く新たな販路を求めていった[71][75]。広島湾の西側は草津の株仲間が統制しながら養殖漁場を開拓した[71]のに対して、広島湾の東側は仁保が株仲間以外の養殖を禁止しなかったためそれぞれの住民が養殖を始めた[76]。

かき船では殻付きのまま大阪へ運び、当初は現地でむき身にする実演販売の形で売られていた[77]。冷蔵技術のなかった当時、殻付きカキを俵に詰めて潮水を含ませてからかき船に積み込んで運搬しており、俵詰め輸送に耐えられる丈夫な大ぶりなカキとして3年生カキが仁保で考え出された[14]。

牡蠣の土手鍋。土手の由来は、鍋の内側に味噌を土手のように塗りつけた説、江戸中期に矢野の土手長吉がかき船を始めた際に考えた説、かき船に入りきれなかった客が土手で食べた説、など様々ある[77][78]。農山漁村の郷土料理百選。

昭和初期の広島本川(旧太田川)に浮かぶかき船

寛政11年(1799年)大阪の塩屋長兵衛が刊行した『日本山海名産図会』で紹介されている。

文化2年(1805年)大田南畝の紀行文『小春紀行』の中に、西国街道四日市宿の島家(現在の白牡丹酒造)に泊まり海田で採れたカキを調理したものを肴に島家の酒を呑んだことが書かれている[79][80]。

そしてその中で様々なカキ料理が考え出された[77]。越中高岡の長光寺住職であった東林が書いた紀行文『泛登無隠』の中に、天保3年(1832年)大阪常安橋たもとにあったかき船で8品食べたことが記載されている[7]。

- カキと芹のそそぎ鍋風

- カキの土手焼き

- カキのからまむし

- カキの胡麻油炒め

- 酢ガキ

- カキのひね生姜煮

- カキの吸物

- カキ飯

仁保のものや株仲間に属さない無株者らが独自に販売ルートを開拓、草津は藩に願い出て規制専有しようとしたが、かき船の繁栄を知った関西や広島の商人が独自に広島藩へ営業許可を申請するようになり、結果幕末の頃には株仲間の営業独占権が弱められていった[76]。明治以降に株仲間が廃止され販売が自由化されると、こうしたカキ販売の盛況に刺激されて、他でもかき船が出て瀬戸内で広く行われるようになり、大正時代に最盛期を迎えた[76][81][7]。大正期最大で50から60隻ものかき船が広島から大阪にでていた[82]。かき船は近代以降様々な営業形態を経て、現在もわずかながら存続している[81]。

- 広島「かなわ」。2023年現在広島市内で唯一のかき船。

- 呉「かき船」。2023年現在広島県内ではかなわとかき船の2つのみ[11]。

- 広島「ひろしま」。2017年3月に撤去、後続店舗は現在開店していない(かき船#広島市のかき船移転問題)。

垂下法の開発

明治・大正まではひび建養殖が中心で、養殖場は満潮線と干潮線の間になる干潟に限られていた[1]。明治22年(1889年)宇品港(広島港)が開港するが、その築港工事によって養殖漁場を失われた仁保・丹那周辺の牡蠣・海苔養殖漁民は仕事を求めて国外へ移民していった[注 3][83]。ただ宇品港は明治27年(1894年)日清戦争で大日本帝国陸軍の兵站拠点(軍港)となったことで、近代の広島湾では軍事目的[注 4]のため海面の使用制限がされていた[10]。明治30年(1897年)頃宇品付近でカキが斃死した記録が残る[84]。

大正時代になるとかき船が盛況となり、その中でより質のいいものを増産し出荷しようと試みが始まった[81]。当初は竹ひびの厚さ・大きさを変えて試みられたものの、成果に乏しかった[81]。大正12年(1923年)県水産試験場草津支場が竣工し[66]、県によるカキ養殖の技術開発の拠点となった。

そうした中で筏式垂下法が開発された。きっかけは呉海軍工廠で船舶に付着するカキを防ぐ船底塗料の研究をしていたものによる「軍艦には大きなカキがつく。停泊中より航海中の方が、そして水面すれすれの所でより大きなカキがつく。」という研究発表がヒントになり、竹ひびを筏に垂下して船で牽引したり潮流の早いところで浮かべておいたりと試行錯誤が続いた[81]。現在の筏式垂下法の形は大正13年から14年(1924・25年)神奈川県金沢の水産試験場で試験実施されたものを、大正15年(1926年)広島県水産試験場が厳島大野瀬戸で初めて試験が行われた[10]。結果は良好であったが、当時筏に使っていたのがスギやヒノキで波浪に弱かったため、更に軍事目的による海面使用制限のため、その時点では普及しなかった[10][37][31]。

広島県水産試験場が同時並行で試験していたのが、杭打式垂下(簡易垂下)法であった[10]。これも結果は良好であったため昭和初期に急速に広まった[10]。さらに水産試験場は簡易垂下による採苗法を開発し普及した[10]。(ひび建+地蒔):(簡易垂下):(筏垂下)の比率は、昭和10年(1935年)時点で60%:35%:5%であったものが、昭和16年(1941年)には22%:64%:14%と、急速に垂下式へと移行している[10]。

参考として右に、大正6年(1917年)[85][注 6]/昭和12年(1937年)[28]のそれぞれ別の資料による県内各市郡の収穫量を西側から順に示す。養殖の中心は広島県西部の広島湾周辺であるが当時は県の沿岸部全てで養殖が行われており、ひび建から垂下に移行していく中で全体数量で倍以上拡大している。

昭和初期、種カキは遠くアメリカまで輸出されていたという[86]。日持ちする殻付カキが大阪・京都・神戸など関西方面で販売され、むき身カキはもっぱら広島や呉と県内で消費されていたが大正末期から昭和初期になって県外で販売されだした[86][87]。かつてはかき船の輸送に耐えうる殻を主眼に置かれていた養殖法が、むき身カキが流通しだすと殻の成長よりも身の大きさ・肥満度を主眼におく養殖法へと変わっていった[87]。

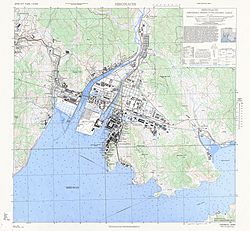

1945年アメリカ軍が作成した地図

呉市広地区周辺。当時は広海軍工廠の拠点。現在では沖でカキ筏養殖が行われているが、この時点では図示されていない(養殖自体が行われていない)。

行政および組合の衛生対策指針の策定が最初に行われたのが1932年(昭和7年)で、県は県牡蠣営業取締規制を制定[8]、県牡蠣水産組合は水産組合検査規定を作り地方長官(現在の県知事)から認可をうけている[20]。

近代における広島カキの生産量ピークは昭和16年(1941年)になる[88]。戦中の生産量は減っていき、昭和20年(1945年)には終戦後の経済困窮と広島を中心として西日本で起きたカキの大量斃死により生産量で最低値を記録した[88]。

この頃、1年生カキの養殖が中心となった。きっかけは昭和17年(1942年)台風で前年に採苗した種カキの大半を失ったため試験としてその年採苗したものをすぐに養成すると販売可能なカキが育ったこと、昭和20年の大量斃死において1年生カキは無事だったことが要因となり、養殖が進められた[37]。昭和25年(1950年)頃はすべてのカキが1年生カキで生産されていた[37]。現在の主流である筏による採苗も、元々は1年生カキ用に県水産試験場で開発された技術である[89]。1年生カキはその後2年生・3年生カキの養殖が復活したことにより減り、昭和43年(1968年)頃まで行われていた[27]。

筏式の普及

終戦により軍事目的による使用制限が解除され筏養殖が行われるようになったが、当初は波浪の小さい沿岸部に限られていた[10]。県水産試験場は耐波対策として孟宗竹に着目し、1953年・54年(昭和28年・29年)の2年間で竹製筏技術を構築し、当時他県で使われていた筏よりもより大きな規模のものを開発した[10]。ここから急速に筏養殖が広まった[17]。

一方で筏養殖が広まったネガティブな理由として、沿岸部の埋め立てと工業化による漁場の消失・価値低下と漁場の老朽化が挙げられる[90][81]。広島湾北側は戦前の1940年から工業港として埋め立てが始まり、戦後しばらく続いた[91]。広島湾北東側の海田湾周辺は1950年代から埋立が始まり[92]、広島湾北西側の草津周辺は1970年代に埋め立てられた[93]。

こうして漁場が失われた沿岸部のカキ養殖業者は、能美島・倉橋島など戦前は呉鎮守府の海域で戦後開放された、養殖漁場としては未開発であった江田島や呉周辺の島嶼部に次々と進出することになる[95][41][90][37]。江田島湾では1950年代後半から[96]、三津湾では1960年代から[97]、カキ養殖が本格化していった。広島県におけるカキ筏台数は1950年代後半から1960年代前半にかけて2倍以上に増加した[35]。1960年(昭和35年)頃から、収穫時にウインチが、漁船から作業場への搬入にコンベアが、と機械化がすすんだ[98]。広島市における筏式の収穫量は1954年(昭和29年)時点での総収穫量の60%だったものが1961年(昭和36年)には98%に達し、逆に同期間の筏式以外の養殖法による収穫量は一気に減っている[41]。

右に、農林省『漁業養殖漁獲統計表』によるむき身カキの全国と主要産地の推移[94]を示す。全国的に伸びているが特に広島の伸び率が顕著であることがわかる。旧来、広島産のかきは関西京阪神地方が主要市場で、関東京浜市場では東北地方三陸ものが主流であった[99][100]。高度経済成長期の所得増と食生活の欧風化などによるかき需要増大と、広島産かきの供給量増大に伴い、1959年から1960年には京浜市場への出荷量が急速に増え、1962年には京浜市場への流通量が京阪神市場を上回るようになり、大都市圏での主役的位置になった[99][100]。

広島では1968年(昭和48年)にむき身で3万トンを超えた[101]。ただ1970年代まで生産量は安定しなかった。大量斃死に耐える採苗抑制・連の深吊りや季節に合わせて筏を移動させることなど技術改良が進んだことによって、1980年代以降安定して生産できるようになる[19]。1980年代はむき身で3万トンを維持していたが、1990年代に入ると減少傾向に入ることになる[101]。

環境と生産量

全国的な規模で公害が問題となった1950年代以降、広島のカキもその影響を受けている。

- これ以前には小規模の食中毒は発生していたが、大規模なものは初めてであった[18]。この時代、都市化・工業化および下水道未発達のため海域汚染が増えていたことに加え、海域検査基準が未整備であったため、発生したと推察されている[104]。ただ、当時国立衛生試験所・東京都衛生研究所・広島県衛生研究所で感染経緯を調査したが、結局原因物質を特定するには至らなかった[18][104]。

- この食中毒事件が契機となり、1967年(昭和42年)国は「生食用かきの成分規格加工基準および保存基準」を作成し、細菌数・大腸菌最確数の成分規格基準やパッケージに生食用/加熱調理用の明示など、現在の生食カキに関する規格基準が作られた[18][104]。。また広島県は清浄化対策推進本部を設置、様々な施策・指導が行われ、例えば県独自の生食用かき採取海域つまり大腸菌群最確数を基準として指定海域・条件付き指定海域を策定した[18][8][104]。

- 1973年(昭和48年)、豊田郡安浦町・安芸津町(現呉市・東広島市)および福山市松永湾でとれたカキから最高4.95ppmの高濃度カドミウム[注 7]が検出[8][105]。県を中心に広島かき衛生対策協議会を設置し対策した[8]。

沿岸部から沖合に採苗地点を移し筏採苗が普通になった1970年代から80年代にかけて、赤潮や貧酸素水塊の発生、ムラサキイガイ・フジツボ類・カンザシゴカイ類・ホヤ類などの付着生物が顕著となったため、1990年代には更に沖の島嶼部へと移っていった[29][106]。

1990年代以降、広島ではカキの生産量減少傾向が続いている[101][107]。その理由については諸説ある。

- 都市化による漁場環境の悪化

- 広島湾周辺から都市生活排水・工業排水の流入そして閉じられた湾であるため海水交換が不十分であることから水質が悪化している。加えて少雨などの気候も関係してくる[101][107]。

- 漁業関係者による環境保全としては、1995年(平成6年)から河川上流域の山々に植林し森林整備することで魚介類にとって良好な生育環境を整える「漁民の森つくり」事業が行われている[108][109]。

- 過密養殖による漁場環境の悪化

- カキ筏から出る糞やゴミなどが海底にたまり、過剰になると貧酸素化するというもの[101][19]。市場需要により肥満度の高いカキを育てるため、あるいは減少する生産量を補うため、筏に吊るすカキの量を過剰に増やし養殖期間を伸ばしていき、結果海底が悪化する、という悪循環に陥る[107][108]。

- これに対し漁場にあった適切な密度で養殖を行うよう指導されている[108]。

- 貝毒

- 1992年(平成4年)広島湾から採取されたカキから貝毒が検出された[8][19][110]。出荷自主規制が1998年(平成10年)まで行われ、1990年代に生産量が減少した要因の一つとなった[8][19]。その後も、2002年(平成14年)・2003年(平成15年)・2006年(平成18年)・2012年(平成24年)に発生している[111]。

- 県による貝毒対策実施要領など流通を防ぐ対策が取られている[5]。

- 有害プランクトンによる赤潮

- 高度経済成長以降、赤潮が頻発し問題化していた[112]。ただ赤潮を起こすプランクトンが養殖カキにとって全て有害なわけではなく、更にその後赤潮自体が減少傾向にあった[112]。そこへ、昔は見られなかった種類の赤潮が発生するようになった[112]。その代表例がヘテロカプサ・サーキュラリスカーマによる赤潮であり、広島湾では近年1995年(平成7年)・1997年(平成9年)・1998年(平成10年)・1999年(平成11年)・2001年(平成13年)・2013年(平成25年)と発生し、特に1998年のものは被害総額で38億円余にのぼった[111]。

- 食害

- カキの稚貝が魚に食べられてしまうことで斃死する被害[106]。

- 広島では1980年代以降クロダイの放流事業が行われたことで、現在クロダイ漁獲量は全国1位である[113]。養殖カキの食害はこのクロダイが主犯であると考えられている[注 8][113][114]。他にもフグ類の食害も確認され、これらは餌となるムラサキイガイが減少してくるとカキを狙うと考えられている[114]。

- また生産業者は食害を見込んで多めに種苗するため、過密養殖となり不十分な状態のまま抑制へ移るため、量や質に影響してくる[115]。

- 自然災害

- 台風などにより筏が破損・流出する等の被害。

- 近年では1991年平成3年台風第19号で被害額約54億円、1999年平成11年台風第18号で約37億円、2004年(平成16年)台風10号・16号・18号・21号・23号により約74億円もの被害を出した[111]。

2006年(平成18年)ノロウイルスが大流行した際カキがその感染源であるとして名指しされたことにより、過剰にカキが敬遠されるという風評被害の状態になった[8][116]。

また環境問題としては、カキ筏から出る漂流ゴミ[117]や加工後の貝殻[118]と、ゴミ問題が叫ばれている。生産業者としては燃料の高騰などコストの問題もあり経営を圧迫している[118]。

ブランド再構築

そうした中で消費者のカキ離れ(主に生鮮もの)が進んでいた[118]ところへ、2000年からのオイスターバーブームによって国内で生食用殻付きカキの需要が高まった[42]。

ただ広島カキはその生産量から生鮮から加工品まで幅広く対応してきたものの、特徴づけるブランドイメージがなかったことから市場ではいつしか質より量というイメージがついてしまった[6]。むき身や冷凍加工用のシェアが大きいため、市場では加熱用・加工用のカキというイメージもついていた[6]。古くから盛んであったことから生産業者は古い機械・加工施設を更新しないまま用い、HACCPなどの現代的な衛生品質管理を満足することができないため、生鮮ものは他産地に遅れを取り海外への輸出戦略構築もままならなかった[118]。こうしたことからオイスターバーでは国内他産地や海外ものが好まれ広島産の需要は低かった[6]。

そこで、市場へより安全で高品質なものを供給するため、カキ消費拡大のため、さらにブランドイメージ再構築のため、様々な取り組みが始まった[6][118]。その代表例が生食用殻付きカキの増産であった[6]。

三倍体カキ「かき小町」は、広島県水産海洋技術センターが1985年から研究を始め国内で初めて三倍体幼生の大量生産化に成功、生産体制を確立したことを機に県漁業協同組合連合会が公募で名前を決定し1998年商標登録した[57][101][58]。それに加えて、それぞれの生産業者によって個性的な新しいブランドカキが生まれていった[57]。

高付加価値化を狙い形のよい殻が作れるシングルシード方式での養殖技術開発も進んだ。広島ではもともと筏式が主力であるがきれいな形・大きさのカキを揃えて育てるのには不向きであり、市場にはむき身として多く流通していることからむき身を育てることに長けた生産業者は多くいたが、殻付きカキを育てる生産業者は少なかった[24]。2001年廿日市市大野漁協は研究を始め、5年かけて生産業者としては国内初となるシングルシード方式での養殖に成功した[45]。県水産海洋技術センターは2006年から本格的に一粒カキ養殖技術の開発を進めた[120]。そして三倍体カキをシングルシード方式で育てる方法も確立した[57]。

2013年、生産・流通・加工の各業者で「広島かき協議会」を発足、一貫した品質管理強化に取り組みブランド力強化のために具体的な施策がとられていった[57]。また県の定める品質管理基準をクリアしたブランドを「広島トップカキ」、更に上の基準をクリアしたものを「広島プレミアムトップカキ」と名付け、市場での販売促進活動を展開した[57]。2017年、県によるひろしま観光立県推進基本計画に基づき「カンパイ!広島県 牡蠣ングダム」プロモーションを開始している[121]。

県東部である福山市でのカキ養殖が再開した。元々県東部でも養殖が行われていたが1964年をピークに衰退していき1995年の数年後には養殖業者がいなくなった[50]。福山市は市域海域で養殖できないか地元漁協に依頼し2013年試験的に延縄式垂下法による養殖を導入[50]、その結果から養殖する業者がでてきた。

Remove ads

文化

楽曲

オイスターロード

県の瀬戸内海の道構想の一環として「ひろしまオイスターロード」が策定され、気軽に食べられるかき小屋を公表している[11]。それとは別に生産業者が独自で営業しているかき小屋もある。

古くからあるかき船で現在営業しているものは、県内では広島市の「かなわ」と呉市の「かき船」のみ[11](かき船#広島市のかき船移転問題参照)。

広島かき祭り

毎年カキのシーズンには各産地で「かき祭り」が行われている。各産地の特色を活かしカキ以外の産物も振る舞われている。以下、広島県が公開する広島かき祭りカレンダーより主なかき祭りを列挙する。

- 1月

- おおたけカキ水産まつり - 大竹市

- 草津かき小屋まつり - 広島市西区

- 2月

- 江田島市カキ祭 - 江田島市

- 音戸かき祭り - 呉市音戸町

- 大野かきフェスティバル - 廿日市市

- 呉水産祭り - 呉市

- 坂町漁協水産まつりチャリティバザール - 安芸郡坂町

- 宝島くらはしフェスティバル - 呉市倉橋町

体験

カキ祭りの他に、各自治体や観光協会・関連団体はカキ養殖作業やかき打ちの体験事業を展開している。これらとは別に、各生産業者が独自で行っているものもある。

- 農林漁業体験が可能な施設など ~漁業体験~ - 広島県

- 広島かき子ども体験隊 - 広島市

Remove ads

ギャラリー

- 宮島口周辺

- 宮島で売られている焼きガキ

- かき船のかなわとひろしま。2012年。

- 中区橋本町の牡蠣亭のメニュー。

- 似島安芸小富士から東方向を望む。

- 東広島市安芸津町から南方向の三津湾を望む。

脚注

参考資料

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads