トップQs

タイムライン

チャット

視点

抑え投手

ウィキペディアから

Remove ads

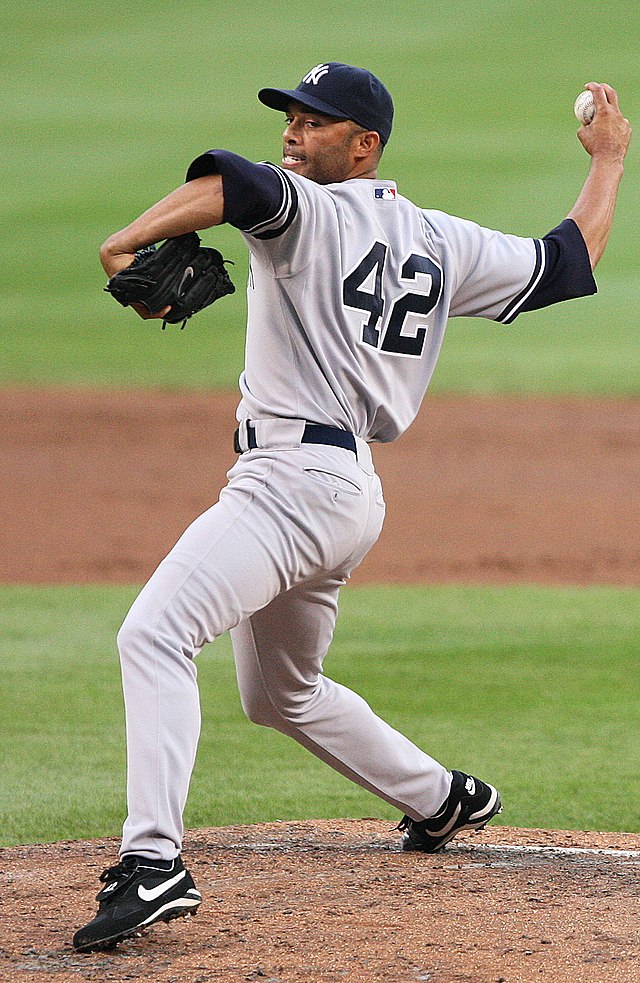

抑え投手(おさえとうしゅ、英: closer)は、野球においてチームがリードしている状況で最後のアウトをとるために起用される救援投手である。抑え(おさえ)、守護神(しゅごしん)、クローザー、ストッパーとも呼ばれる[1]。英語ではかつてファイヤーマン、ショート・リリーバーとも呼ばれていた。

抑え投手の成績はセーブという記録で評価される。サイ・ヤング賞に選出された抑え投手や、アメリカ野球殿堂入りを果たした抑え投手も存在する。

起用法

抑え投手は一般的にチームで最も良い救援投手が担当することが多く、チームが3点差以内でリードしている状況で最後のアウトを数個とるために起用される。相手チームにリードされている状況で起用されることはほとんどない[2]。抑え投手の成績はセーブという記録で評価され、メジャーリーグベースボール(MLB)では1969年から公式記録となっている[3][4]。抑え投手は次第にセーブ機会で9回の開始時に登板するスペシャリストとして認識されるようになった。試合の最後のアウトをとる際にはプレッシャーがさらに大きくなるため、9回は重要なイニングであるとされる[3][5]。

抑え投手はチームの救援投手の中で最も高い年俸であり、先発投手と同等の年俸であることが多い[3][6]。抑え投手の怪我や、抑え投手にふさわしい成績の救援投手の不在により、抑え投手を担当する投手がチームに存在しない場合、そのチームは「closer by committee」をもつと言われる[7]。

Remove ads

歴史

要約

視点

ニューヨーク・ジャイアンツ監督のジョン・マグローは最初期に抑え投手を起用した監督の1人である。マグローは1905年にクロード・エリオットを10回の登板のうち8回で救援投手として起用した。セーブは1969年まで公式記録ではなかったが、基準が遡及して適用され、エリオットの1905年の記録は6セーブとなった[8][9]。

セーブ機会のために投手を1人確保するという慣習は1970年代後半に始まった[8]。1977年、シカゴ・カブス監督のハーマン・フランクスは、セーブ機会の8回または9回にほぼ必ずブルース・スーターを起用した[7][10]。それまでも他のチームにおいてローリー・フィンガーズやリッチ・ゴセージなど、セーブ機会を中心に起用される投手はいたが、フランクスはセーブ機会でほぼスーターのみを起用するようになった[10]。スーターは現役時代の登板のうち20%で9回に登板した最初の投手である。1987年、ジョン・フランコは出場試合の半分以上で9回に登板した最初の投手となり[11]、1イニングでの登板で記録されるセーブとしては当時の新記録となる24セーブを記録した[12]。1994年、リー・スミスは出場試合の75%以上で9回に登板した最初の投手となった[11]。各チームの抑え投手が9回開始時に登板する割合の平均は、1970年代には10%であったのに対し、2004年にはほぼ3分の2まで上昇した[13]。

オークランド・アスレチックス監督のトニー・ラルーサはデニス・エカーズリーをほぼ9回の場面でのみ起用したことから、抑え投手の先駆者と考えられることがある[2][14][15]。ラルーサは「(アスレチックスが)毎週多くの試合でリードしていたら…1イニング以上投げる者にとっては大きな仕事だ…また、(エカーズリーの)露出が多くなりすぎないというさらなる利点もあった。我々は(エカーズリーが)1回の登板につき3人または4人の打者と対戦するようにした」と説明した[3]。この戦術が成功したことで、様々なチームが同様に抑え投手を起用するようになっていった[6]。1990年、ボビー・シグペンは1イニングの登板で41セーブ、全体では57セーブを記録し、それまでの記録を大幅に更新した。フランシスコ・ロドリゲスは2008年に1イニングでの登板で54セーブを記録した[12]。

1980年代まではチームの主力救援投手は「ファイヤーマン」と呼ばれており[16]、これは走者が塁にいる際に登板することを、火を消して救助することに例えたことに由来する[3][17]。その他にはショート・リリーバー、ストッパーなどと呼ばれることもあったが、1990年代初頭までにはクローザーと呼ばれることが一般的になった[16]。ファイヤーマンは僅差でリードしている場面で、通常は走者が塁上にいる際に、試合の最後の2イニングまたは3イニングを投げることが多かった[3][18]。例えば、リッチ・ゴセージは抑え投手としての最初のシーズンにおいて、10アウト以上を記録した試合が17試合あり、そのうち7イニング以上を投げた試合は3試合あった。ゴセージは3度のシーズンで130イニング以上を投げた[18]。スーターとゴセージは、キャリアを通して1イニング以下を投げてセーブを記録した試合よりも2イニング以上を投げてセーブを記録した試合の方が多かった。フィンガーズは、記録したセーブのうち10%以上で3イニング以上を投げた唯一の投手である[19]。次第に抑え投手はチームが3点以内でリードしている試合の9回にのみ起用されるようになった[13]。アウトを7個以上とってセーブを記録した試合は、マリアノ・リベラは通算1試合しかないのに対して、ゴセージは53試合ある[20]。ゴセージは「私と同じ仕事ができるまでは、(リベラを)史上最高の救援投手と言わないでほしい。私がやったことをやらせてほしい。彼は現代で最高の抑え投手かもしれないが、同じ条件で比較しなければならない」と述べた[21]。

Remove ads

戦術

要約

視点

ESPN.comのライターであるジム・ケイプルは、9回に抑え投手がセーブを記録することは「大抵の場合、当然の結果にすぎない」と記した[18]。レトロシートのデイヴィッド・スミスは1930年から2003年までのシーズンを調査し、リードした状態で9回に入ったチームの勝率は数十年にわたって事実上変わっていないことを発見した。8回以降に1点リードしていると勝率は約85%、2点リードの場合は約94%、3点リードの場合は約96%であった[18]。ベースボール・プロスペクタスは、9回にセーブを記録しやすくするために主力救援投手を温存するのではなく、走者が塁上にいる重要な局面で早めに登板させることで、1年あたり4勝以上増える可能性があると予測した[22]。トム・タンゴらは The Book: Playing the Percentages in Baseball の中で、主力救援投手を3点リードの9回に登板させるよりも、1点または2点リードの8回に登板させる方が価値があると記している[23]。ケイプルは「監督は、成績と銀行口座の残高をつり上げるために、安くセーブをさせることによって抑え投手とその代理人を喜ばせる必要があると感じている」と記した[18]。タンゴらは、3点リードの9回で平均的な救援投手が登板するよりも、優秀な救援投手が登板した場合、勝率が2%上昇し、2点リードでは4%、1点リードでは6%上昇すると推定した[24]。ボルチモア・オリオールズ元監督のジョニー・オーツは、セーブを考案したジェローム・ホルツマンに対し、ホルツマンが9回に投げる投手を生み出したと述べたが、ホルツマンは9回に最高の救援投手を登板させるようにする戦術を編み出したのは監督たちであると述べた[25]。ホルツマンは、監督が抑え投手を起用することで「投手のセーブを悪用し、抑え投手を優遇する」可能性があると指摘した[26]。ラルーサは、救援投手は自身の役割と試合に呼ばれる状況を知ることが重要であると述べた。ラルーサは「確かに7回と8回で分が悪くなることもあるが、9回の最後の3つのアウトをとることが最も厳しい。そのプレッシャーに対応できる者が欲しい。私にとって最も重要なことだ」とも述べた[3]。アスレチックスGMのビリー・ビーンは、抑え投手以外の投手が9回に投げて試合に負けたら、メディアから多くの批判を受けるだろうと述べた[18]。

批判

ラルーサは、状態が良くないチームの場合、リードしたまま9回まで抑え投手を温存するという戦術に固執すると抑え投手がうまく機能しなくなる可能性があると指摘した[3]。例として、2012年シーズンではフィラデルフィア・フィリーズ監督のチャーリー・マニエルが、終盤のイニングで同点となった6試合を含む重要度が高い場面で抑え投手のジョナサン・パペルボンを起用しなかったために、チームはシーズン中盤までに7勝を失った可能性がある。ジョナー・ケリは「最も予測しやすい状況以外で投手を使うことへの恐怖、または単なる惰性から、抑え投手は同点で走者がいるような実際に試合の行方を左右する場面よりも、9回に2点差で走者がいない、対処しやすい場面の方がはるかによく使われる」と提言し、パペルボンについて「フィリーズが、期待できるほぼ全ての投手が85%から90%の確率でうまく対処できる場面のみではなく、本当に必要な場面で彼を使い始めなければ、パペルボンはガレージから出てこない20万ドルのアストンマーティンのままだろう」と述べた[27][28]。

批評家の中には、プレーオフの試合、特にチームが敗退の危機にある場面において9回に抑え投手を登板させる戦術は非論理的であると指摘する者もいる。2010年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズの第4戦と第6戦では、いずれの試合でも同点の終盤でフィリーズ監督のマニエルが抑え投手のブラッド・リッジを起用せず、他の救援投手が決勝点を与えた[29][30]。同様に、2010年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズの第3戦と第6戦では、いずれの試合でもニューヨーク・ヤンキースが途中まで2点のリードを許していたが、監督のジョー・ジラルディはこの接戦の場面でマリアノ・リベラを起用せず、その後他の救援投手が失点を重ねたことでヤンキースは敗北した。ESPNのマシュー・ウォレスは「ジラルディはヤンキースが6-1で負けている第6戦の9回でリベラを起用したが、彼らの船はもう海に出ていた」と嘆いた[31]。

殿堂入り

アメリカ野球殿堂入りを果たした救援投手は8人いる。最初に選出されたのは1985年のホイト・ウィルヘルムであり[32]、その後ローリー・フィンガーズ、デニス・エカーズリー、ブルース・スーター、リッチ・ゴセージ、トレバー・ホフマン、リー・スミス、マリアノ・リベラが選出された[注 1]。エカーズリーは1イニングでのセーブが一般的になってから殿堂入りした初めての抑え投手である。エカーズリーは、自身が殿堂入りしたのは、先発投手と救援投手の両方を経験したことが理由であると思うと述べた[35]。エカーズリーは「もし私が今日抑え投手としてやってきて20年プレーしていたら、私は(殿堂入りを)果たしていただろうか。これらの投手たちは20年間、するべき仕事をした。彼らは他に何をすればいいのだろうか」と述べた[36]。2019年、リベラはMLB史上初めて満票で殿堂入りを果たした選手となった[37]。

主な賞

要約

視点

メジャーリーグベースボール(MLB)

* 同じ年にサイ・ヤング賞とリーグMVPの両方を受賞した選手

日本野球機構(NPB)

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads