トップQs

タイムライン

チャット

視点

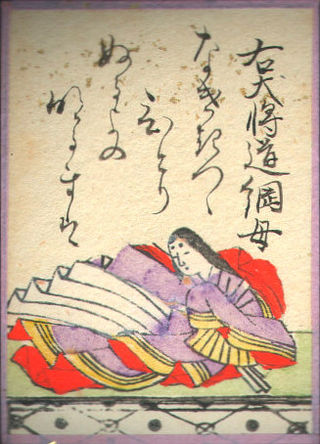

藤原道綱母

平安時代中期の歌人、文人 (936?–995) ウィキペディアから

Remove ads

藤原道綱母(ふじわらのみちつな の はは)は、平安時代中期の歌人。『蜻蛉日記』の作者。藤原倫寧の娘。藤原道綱の母。

経歴

要約

視点

出生

藤原倫寧の娘として、承平6年(936年)ごろに誕生したと推定される[1]。彼女の母について諸説ある。道綱母集の勘物では源認の娘(藤原長能の母)とされるが、蜻蛉日記中で描かれる彼女の母の死(964年)は『長能集』から推定される源認女の死亡時期と一致しない。日記から彼女は同母兄弟を持つと推察されること、また『尊卑分脈』から倫寧の男子に藤原理能・長能の2人が確認できることから、彼女の母は理能と同じ藤原春道(主殿頭)の娘と推測されている[2]。

兼家との結婚生活

天暦8年(954年)に藤原兼家の妻の一人になり、天暦9年(955年)に道綱を儲けた。安和元年(968年)の初めごろに東宮(後の円融天皇)の親代わりであった藤原登子と交流し[3]、安和2年(969年)に安和の変で太宰権帥に左遷された源高明の北の方愛宮に長歌を贈った。天禄元年(970年)1月ごろに兼家は東三条殿に移り住み、同年4月から道綱母家への来訪が激減する。翌天禄2年(971年)年2月ごろ、故藤原実頼の召人であった近江(藤原国章の娘、後の対御方)が兼家の妻の一人となる[4]。天禄3年(972年)に兼家の旧妻である源兼忠女の娘を引き取り養女にし、天禄4年(973年)の8月末に中川に転居した。天禄5年(974年)に兼家の異母弟の藤原遠度が養女に求婚するも結婚には至らなかった[5]。天暦8年(954年)から天禄5年(974年)までの二十年間の兼家との結婚生活の様子などを『蜻蛉日記』につづった。『蜻蛉日記』は没年より約20年前、39歳の大晦日を最後に筆が途絶えている。

蜻蛉日記後の生活

貞元2年(977年)10月に右大将・兼家は関白・藤原兼通に治部卿に左遷され、共に道綱も土佐権守に左遷される[6]。その時に兼家は円融天皇に嘆願の長歌を贈るが[7]その長歌の詠作に道綱母の助力があった可能性が指摘される[8]。貞元3年(978年)に兼家次女の詮子が入内したのち[9]、兼家は右大臣に任官し[10]、道綱は元の左衛門佐に戻った。天元3年(980年)に女御詮子が円融天皇の第一皇子の懐仁親王を産んだ。道綱母の歌集中にある「当代の御五十日の祝」に猪の置物を贈ったのはこの時だと考えられている[11][12]。寛和2年(986年)の寛和二年内裏歌合に道綱の歌を代作する[11][13]。同年6月23日に起こった寛和の変では、藤原道兼が僧の厳久と共に花山天皇に従い花山寺に向かう間に、道綱が三種の神器を凝華舎にいる東宮に渡し、東宮が践祚(一条天皇)した[14]。6月24日に天皇の外祖父の兼家は摂政となり[15]7月5日に母の女御詮子は皇太后となった[16]この時に皇太后の宣旨となった詮子の異母姉妹が、道綱母の養女だとする説がある[17]。

晩年

正暦(993年)4年2月末に病悩した後[18]、5月5日に東宮の帯刀陣歌合に右方として出詠した[11][19]。長徳元年(995年)ごろに死去したか[20]。長徳2年(996年)5月2日に道綱母の周忌法事が行われた[21]。

Remove ads

人物

『尊卑分脈』に「本朝第一美人三人内也(=日本で最も美しい女性三人のうちの一人である)」と書かれているが、尊卑分脈は間違いも多く根拠は判然としない。なお、『榻鴫暁筆』(室町時代後期)によれば、他の2人は藤原安宿媛(光明皇后)[注釈 1]と藤原延子 (藤原頼宗女)であるが、この三人に定められた理由は分からないという[23]。

小倉百人一首では右大将道綱母とされている。他の名称として、前十五番歌合に「傅殿母上」・金玉集に「傅の殿の母」・深窓秘抄に「傅母氏」(以上三歌集は藤原公任の私撰集)、玄々集(能因の私撰集)に「傅大納言母」、三巻本 (枕草子)に「小原の殿の御母上」・能因本(枕草子)に「小野殿の母上」などがある[24]。

和歌

『拾遺和歌集』以下の勅撰集に36首が採られ、弟・藤原長能や孫・道命阿闍梨と共に中古三十六歌仙に選ばれている。大鏡の太政大臣兼家の条では「きはめたる和歌の上手」とも評された[25]。私家集は蜻蛉日記巻末歌集・傅大納言殿母上集・道綱母集の3系統が現存し、いずれも同一本から派生したと推定される[26]。

また、清少納言らと共に女房三十六歌仙の1人にも選ばれている。道綱母の兄・藤原理能は清原元輔の娘、すなわち清少納言の姉を妻に迎えており、そのこととの関連性は不明ながら『枕草子』では道綱母が詠んだ以下の歌が紹介されている[27]。

たきぎこる ことは昨日に尽きにしを いざ斧の柄は ここに朽たさむ — 『拾遺和歌集』哀傷・1339

『今昔秀歌百撰』では30番に蜻蛉日記から

あらそへば思ひにわぶるあまぐもにまつそる鷹ぞ悲しかりける — 選者:速水博司(元目白大学短期大学部教授)

関連作品

- 小説

- テレビドラマ

- 教養バラエティー番組

脚注

参考文献

外部リンク

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads