トップQs

タイムライン

チャット

視点

雹

雲から降る直径5mm以上の氷粒 ウィキペディアから

Remove ads

雹(ひょう)とは、積乱雲から降る直径5ミリメートル(mm以上の球状や塊状の氷の粒[1][2][3]。落下する雹はその衝撃によって人体、農作物や家畜、建物などに被害をもたらすことがある[1]。

性状と特徴

要約

視点

スパイク状突起が目立つ大きな雹

対流のある積乱雲の中で発生し、強い上昇気流に支えられて滞空するものの、やがて大きくなり、また気流が弱まり支えきれなくなって落下する。強い雷と共に発生する場合が多い[注釈 1][1][2][5]。

霰のうち氷霰と雹は、どちらも対流雲から降る透明・半透明の氷の粒で、氷霰が大きく成長したものが雹である。2つは大きさによって区分され、直径5 mm未満の氷粒は霰となる[2]。

雹の大きさは直径5 mmから50 mm (5 cm)程度(およその目安として小豆大からゴルフボール大程度)のものが多く、頻度としては10 mm (1 cm)以下のものが多い。しかし、稀にもっと大きなものが降る場合があり、また大きな雹同士がくっつき部分的に融合して大きな不定形の塊を形成することがある[2][3]。

大きな雹の落下速度は50キロメートル毎時(km/h)を超え、5 cm以上の巨大な雹には100 km/hに達するものもあるとされる[1][6]。

雹が落下するときには、小さいものでもパタパタ、パラパラという音を立てる。大量に降った場合、雨の音と混じるなどして非常に大きな音を出し、周囲の音が聞こえないくらいの騒音となることもある。

降雹の継続時間は短く、15分を超えることはめったにないとされる[7]。

降雹の範囲はだいたい幅数キロメートル(km)、長さ10 km程度で、被害の範囲は狭い。稀に100 km以上に広がることがある[8]。

発達した積乱雲、おおむね雲頂が6,000 mを超えるようなもので雹が生じうる[9]。どの積乱雲の中でも氷晶や霰が形成されているが、そのうちどの積乱雲が霰を雹にまで発達させるのかは、研究の途上にある[10]。なお、上昇流と下降流が分離して持続する構造をもつスーパーセル型の雷雨では強い雹が発生しやすいことは知られている[11]。

雹の成長と積層構造

雹は、強い上昇気流のある雲の中で、凍結成長する0℃以下の層と、部分的に融解する0℃以上の層(融解層)とを、上下に行ったり来たりすることで成長すると考えられる。0 ℃以下の層には過冷却の水滴(雲粒)が多く存在し、この中をやや大きな氷晶が通過するときに周囲の粒を捕捉して成長する[注釈 2]。0 ℃以上の層では氷塊の表面が融解して膜のように付着した状態となり、これが再び凍結すると透明な氷の層となる[1][12]。

雹を割った断面を観察すると、透明な層と半透明な層が交互に重なる積層構造をしたものが見られ、その成長過程を垣間見ることができる。一方、そうした層が見られない透明・不透明な氷のみの形もある[2][3][12]。

半透明な部分は、低温下で芯となる雹に雲粒が付着してすぐに凍結し隙間に空気が残っている。透明な部分は、比較的高い温度の下で雲粒が融解して空気が抜けてから凍結している。成長過程として、前者を乾燥成長、後者を湿潤成長とも呼ぶ[2][3][12]。

芯となる雹は数 mmから1センチメートル(cm)程度で大抵は幾何中心からずれている(偏芯)。積層は5層以下のことが多いが、巨大な雹では20層以上あった例もある[2][3][12]。

雹の密度は比較的大きく、比重は0.85グラム毎立方センチメートル(g/cm3) - 0.92 g/cm3程度の値をとる。空気を多く含む場合はやや小さな値になる[2][3]。

積乱雲付近の上空で乾燥した空気の流入があると、蒸発による冷却効果が大きくなり、雹が生じやすく・大きく成長しやすくなる[13]。

気温がおよそ-30℃を下回るような低温の層では、過冷却水滴がわずかしかなく雹はほとんど成長しない[14]。

記録が残っている中で世界最大の雹は、1917年(大正6年)6月29日に埼玉県大里郡熊谷町(現:熊谷市)に降ったカボチャ大の雹で、直径七寸八分(29.6 cm)、重さ九百匁(3.4 kg)とされる[15] 。なお、アメリカ海洋大気庁によれば、2003年6月22日にアメリカ合衆国ネブラスカ州に降った直径7.0インチ(17.8 cm)、周囲18.75インチ(47.6 cm)の雹を世界最大としている[16][17]。

雹が積雪のように積もることもある。2019年6月30日、メキシコハリスコ州グアダラハラでは最大2 mほど雹が積もったことがある。丘陵地帯では少なくとも50台の自動車が氷の濁流に押し流され、中には氷の下に埋没した車もあった[18]。

Remove ads

雹と気候・季節

積乱雲による雷雨が最も多いのは熱帯だが、雹の発生が最も多いのは中緯度の内陸で、熱帯を上回る。これは、熱帯では高い高度まで0℃以上の暖かい空気があるためと考えられ、熱帯では主に標高の高い地域に雹が多い。雹の発生条件のひとつとして気温0℃の対地高度が約3,500 mあるいは4,000 m以下というものがある[13][14][19]。

また、平地よりも山地のほうが多いが、地形性の上昇気流が雷雲の発達に寄与することや、標高が高いと地表に達するまでの時間が短いことが理由と考えられる。インド北部やバングラデシュの山岳地帯が代表的な例として挙げられ、雹による死亡者数が最も多く報告されている地域でもある。中国チベット高原中央部、アルプス山脈、ピレネー山脈も地形性の雹の多発地帯である[13]。

中国内陸部でもしばしば雹の被害が報告される[20]。ヨーロッパでは、ドイツ南部・西部、ベネルクス南部・東部、フランス北部・東部にかけての地域やイタリア北部[21]、セルビアやクロアチア[22]で雹が多い。

北アメリカでは、ロッキー山脈風下の地域に比較的多く、最も多いアメリカコロラド州・ネブラスカ州・ワイオミング州は"Hail Alley"(雹街道)の異名もある[23]。

雹の発生頻度の世界的分布を示す資料もあるが、雨のような緻密な観測によるものではない。Court・Griffiths(1981)による降雹日数の等日線図[24]が用いられることがあるが、情報源は人が居住する地域の観測報告に限られること(報告例は人口密度の高い地域に偏っている)、雹が局地的な現象であることに留意する必要がある。観測データにモデルによる推定を加えて分布を作成することも試みられている。なお、人口増加や携帯機器の普及などで報告件数の増加・変化もみられている[13]。

中緯度では雷雨の発生頻度に関連し、夏に雹が多くなる傾向にある[14]。ただし、地中海周辺部では秋に最も多い地域がある[22]。日本では盛夏にあたる8月前後よりも初夏の5 - 6月に多い傾向があり、日本海側では冬季にも季節風の吹き出しに伴って積乱雲が発生するので降雹がある。

Remove ads

雹による被害

要約

視点

雹が降ること(降雹、こうひょう)による被害を雹害(ひょうがい)[25]という。樹木の葉を落としたり、農作物を傷つけたりするほか、建物や自動車も被害を受け特に屋根や窓ガラスが損傷しやすい。強風により雹が傾いて落下した場合は被害の様相が変わることがある。また屋外にいる動物は怪我を負い死亡することがある[6][26]。

屋外では人間も怪我をし、大きな雹の直撃は致命傷になりうる。屋内に退避し、窓から離れることが基本的な安全策となる。金属製屋根の車両内も比較的安全[6]。

雹害は局地的な現象で、積乱雲の通過経路に沿って残る被害の痕跡は"雹道"とも呼ばれる[25][8]。

農作物は、雹が当たり直接傷付く被害のほか、時間が経ってから病害が広がる被害がある。果樹および、野菜のうち果菜類・葉菜類の被害が多い一方、水稲や根菜類は被害が少ない傾向がある。種による差もあって例えば、サトイモは傷付いても地下茎から回復することが多いとされるが、コンニャクイモは後から病害が広がりやすいという[8]。作物の雹害を予防する手段として防雹ネットと呼ばれる網をかける方法がある。果樹園やビニールハウスで用いられることがあり、特に棚仕立ての果樹によく用いる。10ミリ程度のメッシュが適当とされる[8][25]。

日本では、5月から8月の関東地方・甲信地方や東北地方で雹害が多い傾向にある[27]。関東地方や長野県などの農業地帯、山間部では雹の通り道として降雹が起きやすいと伝えられる地域があり、東京都あきる野市・八王子市境の雹留山(ひょうどめやま)がその一例である[10]。

直径5 mmの雹ではほぼ被害を生じないが、5 mmを超えおよそ10 mmでは植物に被害を生じる例がある。20 - 30 mmでは農作物が深刻な被害を受けたり、ガラスやプラスチック・木製の物の損傷がみられるようになる。またこのサイズで自動車の車体塗装に傷が生じはじめ、25 - 40 mmで車体そのものにも損傷を生じはじめる。30 - 50 mmではガラスが著しく破損し、建物の瓦屋根の破損がみられるようになり、人間も怪我の危険が生じてくる。40 - 60 mmでは煉瓦製の壁に穴が開いたり航空機の機体に凹みを生じたりする。人間が雹の直撃を受けた場合、50 - 75 mmを超えるサイズでは重傷を負い、75 - 100 mmを超えるサイズで致命傷となる恐れがある[26]。

英語圏などでは激しい降雹を"hail storm(雹嵐)"と呼ぶ。

日本の主な雹害

- 1911年6月7日、青森県津軽地方で、落花生からミカンほどの大きさの雹が降り、5寸から3尺ほども地面に積もったため、中津軽郡堀越村(現:弘前市)を中心に農作物や家屋に大きな被害が出た[28]。

- 1917年6月29日、埼玉県大里郡熊谷町(現:熊谷市)郊外で直径29.6 cm(七寸八分、約37.9 cmが基準の鯨尺で計測したとされる)、重さ3.4 kg(九百匁)の雹が降り、負傷者や家屋倒壊などの被害が出た[29]。午後4時頃から5時半頃にかけて、群馬県新田郡、山田郡、邑楽郡にも、雷雨とともに降雹があった。大きなものは 鶏卵大の雹であり、邑楽郡における被害は小麦130町歩7分、桑130町歩8分、陸稲100町歩7分、大豆90町歩 、小豆30町歩全滅であった[30]。

- 1933年6月14日、兵庫県中央部で暴風をともなった直径4 - 5 cmの雹が降った。死者10人、負傷者164人、住家の全半壊198棟、非住家の全半壊309棟に達し、日本最大の雹害とされる[31]。

- 1956年6月21日、愛知県で30分前後にわたり卵大の雹が降り27人が負傷。岐阜県では20分前後にわたり直径10 - 20 mmの雹が降り48人が負傷。農業被害では富有柿に大きな減収を伴う被害[32]。

- 2000年5月24日、千葉県北部・茨城県南部の広い地域で暴風を伴った直径5 - 6 cmの雹が降り、負傷者は162人、家屋の被害は約48,000軒、農業被害額は計81億円に上った[33][34]。

- 2014年6月24日、東京都三鷹市や調布市などで地面を埋め尽くすほどの降雹があった[10]。

- 2017年7月18日、東京都豊島区や板橋区などで雹が降り[35]、駒込駅の屋根が大破するなどの被害が出た[36]。

- 2021年9月6日、富山県南砺市の福野と井波を中心に大きいもので直径4 cm程の雹が降り[37]、特産のサトイモの葉が破れて茎が折れ、稲や白ネギの茎も折れるなどの農業被害や、複数の民家の窓ガラスが割れる被害を出した[38][39]。

- 2022年6月2日 - 3日、埼玉県・群馬県・栃木県などで雹害。埼玉・群馬で建物被害2,200件余り、軽傷者95人、農業被害額計47億円[34]。(参考:2022年6月の北関東の雹害)

- 2024年4月16日、兵庫県播磨地域で雹害。加古川市では20時ごろ降雹があり、最大で直径約5 cmに達した[40]。3つの市町で4人が顔や手などを負傷し[41]、車庫や民家・学校などの窓ガラスの破損、自動車の損傷などの被害が発生した[40][42]。この日の一連の降雹では、兵庫・大阪・滋賀の3府県で損害保険の支払いが約11万9千件・総額564億円(見込みを含む)に達している。このうち、兵庫県内の車両保険が7万5千台・267億円、同県内の火災保険が3万7千件・232億円だった[43]。

世界の主な雹害

雹害の防止

中世ヨーロッパでは、鐘の音や大砲の轟音によって雹を防ごうと試みられた。現代でも同様にソニックブームを発射する仕組みなどのヘイルキャノンが、農作物等への被害防止などのために使用されているところがある[46][47]。

第二次世界大戦後には人工降雨(気象種まき)も用いられるようになった[45]。この手法は、凝結・凍結を促す種まきを過剰に行う(over-seeding, オーバーシーディング)ことで雹に成長する前の「雹の芽」 (hail embryo)となる霰を増やし、霰を大きくする過冷却雲粒をより多くの霰に奪い合わせて、全体としてより小さな雹にしかならないようにするもの[48]。

ソ連ではロケットや大砲によりヨウ化銀を散布し雹による農作物の被害を70 - 98%低減したとの報告があるが[49][50]、欧米で行われた無作為化実験ではこれを再現できないという結果に至った[51]。日本でも1972年、旧国立防災科学技術センターが群馬県榛東村でヨウ化銀を詰めたロケットを積乱雲に打ちこむ実験を行っている[52]。そして1965年から2005年の間に、少なくとも15の国で雹の発生を低減する実験が行われている。しかし、これらの手法が有効であるかどうか、明確な結論を出すには至っていない[46][45]。

なお現状として、オーバーシーディングによる降雹抑制は気象種まきによる増雨や増雪に次いで多く行われている(2014年時点)[48]。一例として、アメリカカンザス州では1975年から降雹抑制と増雨の両方を目的として夏期に飛行機によるドライアイスとヨウ化銀の散布が行われていて、地方紙の報道によれば農作物の雹害の金額は3割程度減少し、これは投じている費用の30 - 40倍の便益に相当するという[53]。しかし、降雹抑制の有効性を疑問視する研究者は少なくなく、その効果については意見が分かれている[48]。

Remove ads

観測

要約

視点

雨や雪と異なり雹の観測は人による報告に依存しており、局地的であることから一般市民からの報告も重要なファクターとなっている[13]。

国際気象通報式[注釈 3]では、観測時に降っているか止んでいるか、雨・雪を伴うかどうか、雷を伴う否か、雨や雷の3段階強度などの組み合わせで区分される天気から選択して報告する。ひょうを表す基本の記号は![]() [54][55]。

[54][55]。

ラジオ気象通報などの日本式天気図では、観測時に雹が降っている場合に天気を「ひょう」とする。天気記号は(![]() )。ただし優先順位があり、雷を伴う場合は雷とする[56]。

)。ただし優先順位があり、雷を伴う場合は雷とする[56]。

航空気象の通報式[注釈 4]では、「降水現象」の欄のGRがひょうを表す[57]。

日本では、気象庁は管区気象台などの拠点では天気や大気現象の目視観測を行っており、大気現象として雹のほか、霰、凍雨などを区別し記録している。自動気象観測装置を導入したところ(アメダスやほとんどの地方気象台)では天気の雨雪判別(雨・雪・霙)のみで、大気現象の記録は2019年2月に廃止した。機械による天気の自動判別では、落下する物体の大きさを判別することは難しいためである[58][59][60]。

雹の大きさを表す指標として、イギリスの竜巻・暴風研究機構(TORRO)が考案した11段階のTORRO Hailstorm Intensity Scaleがある[26]。

強い雹の発生予測の指標としてSHIP (Significant Hail Parameter)がある。過去の観測に基づき直径2インチ以上(5 cm以上)の雹の発生のしやすさを表すもので、アメリカ国立気象局などが用いる[6][61]。

- SHIP = { MUCAPE ⋅ rMUP ⋅ γ700−500hPa ⋅ -T500hPa ⋅ TSM0-6km } / a [6]

- MUCAPE(J/kg)は概ね対流圏内全高度を開始点とするCAPE(対流有効位置エネルギー)の最大値。rMUP(g/kg)は最も不安定度の高い空気塊の混合比。γ700−500hPa (℃/km)は700hPaから500hPaの気温減率、T500hPa (℃)は500hPa気温、TSM0-6km (m/s)は0kmから6kmの風の鉛直シアのスカラー和、aは定数で44 × 106 [6][61][62][63]。

SHIPの値はふつう0から4程度で、1を超えるときには直径2インチ以上の降雹が発生しうる。統計上、直径2インチ以上の降雹のほとんどは1.5から2以上の値をとる[6][61]。

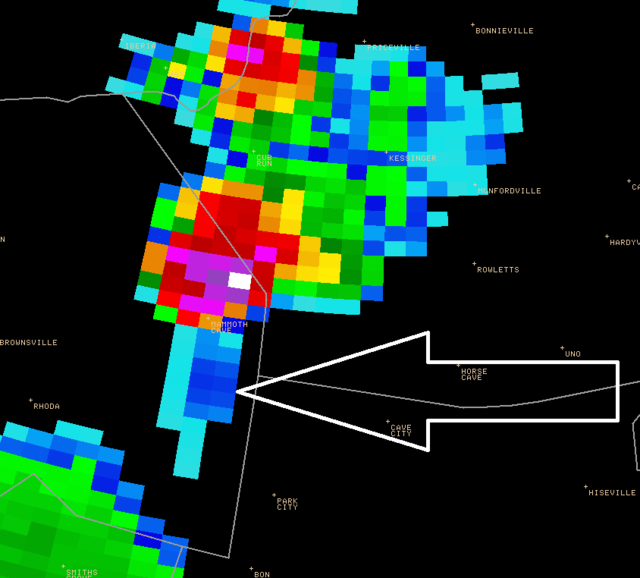

降雨を観測する気象レーダーでは、雹の発生時に散乱による異常エコーが観測される。hail spikeあるいはthree body scatter spike(TBSS)と呼ばれるものは、アンテナから見て雹を含む雲の後方に現れる弱いエコー。サイドローブエコーと呼ばれるものは、アンテナを中心として雹の位置を通る弧状に現れるエコー。また、レーダー電波の反射強度は水滴が大きいほど強く、氷は水よりもレーダー電波の反射強度が弱いものの、雹は雨粒よりも大きいため強い降雨として映る。大径の雹が降雨より強く映ることを利用し、特定の高度の強い反射を降雹の検出に利用する手法もある。強い降雨と雹との判別は、3次元のレーダー解析から算出する鉛直積算雨水量(Vertically integrated liquid, VIL)などを用いる手法がある[6][64]。

Remove ads

大きな雹の記録

Remove ads

名称

「雹」の最古の用例は15世紀の経覚私要鈔とやや新しい。「雹」の字音はハク(漢音)・ホク(呉音)で、「ヒョウ」の字音はない。これは「包」の呉音「ヒョウ」につられたものとする説や、古字書『観智院本名義抄』に「ハウ」と記されたものが変化したものとする説、「氷雨」(ひょうう)が変化したものとする説、「氷」の字音「ヒョウ」からとする説などがある[71]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads