トップQs

タイムライン

チャット

視点

佐伯祐三

日本の画家 (1898-1928) ウィキペディアから

Remove ads

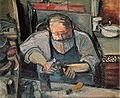

佐伯 祐三(さえき ゆうぞう、1898年〈明治31年〉4月28日 - 1928年〈昭和3年〉8月16日)は、大正・昭和初期の洋画家。大阪出身で、短い画業の大半を戦間期のフランス(仏国)に渡ってパリのモンパルナス等で過ごし、パリで客死した。作品はパリの街角、店先などを独特の荒々しいタッチで描いたものが多い。佐伯の風景画にはモチーフとして文字の登場するものが多く、街角のポスター、看板等の文字を造形要素の一部として取り入れている点が特色である。作品の大半は都市風景だが、人物画、静物画などもある。

Remove ads

生涯

要約

視点

画学生として

佐伯は1898年(明治31年)、大阪府西成郡中津村(現:大阪市北区中津二丁目)にある光徳寺の男4人女3人兄弟の次男として生まれた。1917年(大正6年)、東京市の小石川(現・東京都文京区)にあった川端画学校に入り、藤島武二に師事する。旧制北野中学(現・大阪府立北野高等学校)を卒業した後、1918年(大正7年)には東京美術学校(現・東京藝術大学)西洋画科に入学し、引き続き藤島武二に師事、1923年(大正12年)に同校を卒業した[1]。東京美術学校では、卒業に際し自画像を描いて母校に寄付することがならわしになっており、佐伯の自画像も現存している。鋭い眼光が印象的なこの自画像は、作風の面では印象派風の穏やかなもので、後のパリ滞在中の佐伯の作風とはかなり異なっている。なお、在学中に結婚した佐伯の妻・佐伯米子(旧姓・池田)も絵を描き、二科展などにも入選していた。

1回目の渡仏

佐伯はその後満30歳で死去するまでの6年足らずの画家生活の間、2回パリに滞在し[2]、代表作の多くはパリで描かれている。第1回のパリ渡航は1924年(大正13年)1月から1926年1月までで、約2年の滞在であった。1924年(大正13年)のある時(初夏とされる)、佐伯はパリ郊外のオーヴェル=シュル=オワーズ(ゴッホの終焉の地として知られる)に、フォーヴィスムの画家モーリス・ド・ヴラマンクを訪ねた。佐伯は持参した自作『裸婦』を見せたところ、ヴラマンクに「このアカデミックめ!」と一蹴され、強いショックを受けたとされる(その後、何度かヴラマンクの下に足を運んでいる)。事実、この頃から佐伯の画風は変化し始める。この第一次滞仏時の作品の多くはパリの街頭風景を描いたもので、ヴラマンクとともにユトリロの影響が明らかである。佐伯はパリに長く滞在することを望んでいたが、佐伯の健康を案じた家族らの説得に応じ、1926年(大正15年/昭和元年)にいったん日本へ帰国した。パリでの友人である前田寛治、里見勝蔵、小島善太郎らと「1930年協会」を結成する[3]。

2回目の渡仏と死

2回目の滞仏はそれから間もない1927年(昭和2年)8月からであり、佐伯は再び日本の土を踏むことはなかった。佐伯は旺盛に制作を続けていたが、1928年(昭和3年)3月頃より持病の結核が悪化したほか、精神面でも不安定となった。『黄色いレストラン』が屋外で描いた最後の作品で「描ききった」と家族に説明していたという。屋内ではその後も偶然訪れた郵便配達夫をモデルに油絵2点、グワッシュ1点を描く(この郵便配達夫は後にも先にもこの時にしか姿を見せなかったことから、佐伯の妻はあの人は神様だったのではないか、と語っている)[4]。自殺未遂を経て、ヌイイ=シュル=マルヌのセーヌ県立ヴィル・エヴラール精神病院に入院。一切の食事を拒み、同年8月16日、妻が娘の看病をしていたので妻に看取られることなく衰弱死した。墓所は生家である大阪市の光徳寺と東京都千代田区の心法寺。一人娘の彌智子も直後の30日に6歳で死亡した。

死後

1930年代に実業家(山発産業)の山本発次郎が佐伯祐三の画を熱心に収集し、150点ほどになっていたという。太平洋戦争中にはコレクションの一部を疎開させたが、芦屋の邸宅が空襲に会い、収集作品の8割は灰となり失われた[5]。現在、佐伯の作品は地元の大阪中之島美術館50点、和歌山県立近代美術館14点を中心とし、日本各地の34か所に所蔵されている[6]。

1995年(平成7年)11月に佐伯米子が、かなりの数の佐伯祐三作品を加筆して仕上げていた事実を自ら告白している書簡が見つかったことが報道される。見つかった書簡は吉薗周蔵宛で全部で11通。筆跡鑑定人が鑑定を行い、佐伯米子が佐伯の友人の洋画家荻須高徳にあてた昭和6年3月25日付けの書簡と比較した結果、同じ佐伯米子の筆跡と判明。佐伯米子は佐伯祐三を「秀丸」と幼名で呼び「秀丸そのままの絵ではだれも買っては下さらないのです。私が手をいれておりますのよ 秀丸もそれをのぞんでおりましたし」と、佐伯祐三の同意を得て加筆していた事を主張。具体的な加筆方法についても説明している[7][8]。

2023年(令和5年)に東京ステーションギャラリーと大阪中之島美術館で大規模な回顧展が開催された[9]。

Remove ads

主な作品

Remove ads

評伝

- 阪本勝『佐伯祐三』日動出版部、1970年。全国書誌番号:75045705。

- 山田新一『素顔の佐伯祐三』中央公論美術出版、1980年9月。全国書誌番号:81006605。

- 朝日晃『佐伯祐三のパリ』大日本絵画、1994年2月。ISBN 4499201055。

- 匠秀夫 編『未完佐伯祐三の「巴里日記」吉薗周蔵宛書簡』形文社、1995年4月。全国書誌番号:96002916。

- 白矢勝一『佐伯祐三の晩年 衝撃の真実』早稲田出版、2011年12月。ISBN 9784898273999。全国書誌番号:22038595。

- 白矢勝一、吉留邦治『佐伯祐三《哀愁の巴里》今解き明かされる衝撃の真実』早稲田出版、2012年5月。ISBN 9784898274064。全国書誌番号:22118700。

- 『もっと知りたい 佐伯祐三 生涯と作品』熊田司解説、「アート・ビギナーズ・コレクション」東京美術、2021年。ISBN 9784808711979

- 『佐伯祐三 その眼がとらえた風景』高柳有紀子監修、平凡社〈別冊太陽 日本のこころ〉、2023年。ISBN 978-4582923049。

参考文献

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads