トップQs

タイムライン

チャット

視点

国宝絵画の一覧

ウィキメディアの一覧記事 ウィキペディアから

Remove ads

本項では、日本国の文化財保護法により1951年以降に国宝に指定された絵画作品を国宝絵画の一覧(こくほうかいがのいちらん)として概説する。

日本では1897年以来、特に優れた有形文化財を「国宝」として指定してきた[1]。国宝の定義、評価基準は年代とともに変化し、1950年に施行された文化財保護法のもと、それまでの国宝は重要文化財となり、重要文化財の中からあらためて国宝が指定されるようになった。同法に基づく国宝(いわゆる「新国宝」)の最初の指定は1951年6月9日に行われた。

国宝絵画は譲渡が制限されており、日本国外への輸出は文化財保護法第44条で禁止されている。所有者は絵画が損傷、紛失した場合には公表する義務があり、所有者の変更や、絵画の修復に必要な移動であっても、許可を得る必要がある[2] [3]。

国宝は「重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの[4]」として文部科学大臣が指定するもので[5][6]、国宝絵画は8世紀の奈良時代から19世紀の江戸時代までの159件となっている(2012年9月指定分まで)。絵画で国宝指定されているのは159件だが、これは作品点数ではなく、文化財としての指定件数である。『十二天像』のように、複数の作品が1件の国宝に指定されている場合もあるため、実際の作品点数は159よりも多い。描かれている題材は、仏教画、山水画、肖像画、風俗画などがあり『源氏物語絵巻(隆能源氏)』のように特定の文学作品に取材した作品もある。中国から伝来した絵画も国宝に指定されている。国宝指定名称としての各絵画の題名は、『凍雲篩雪図』(浦上玉堂筆)など一部を除いて作者によるものではなく、各絵画の内容に基づいて後に命名されたものである[6]。

6世紀半ばに百済から日本へ仏教が伝来し、同時に中国から仏教画ももたらされた。飛鳥時代前期から後期(白鳳期)にかけて(7世紀末頃まで)の日本絵画の遺品はきわめて少なく、法隆寺にある玉虫厨子(工芸品部門の国宝)の装飾画、絵画的表現を有するものとして中宮寺の天寿国繡帳(工芸品部門の国宝)などが挙げられるにすぎない。これら最初期の仏教画には中国の作風、特に南北朝時代から隋(581年 - 618年)の仏教画の影響がみられる。白鳳期から奈良時代(7世紀末から8世紀)に日本で描かれた絵画には唐(615年 - 907年)の影響が見られ、『高松塚古墳壁画』や『麻布著色吉祥天像』などは、典型的な唐様式の絵画となっている。奈良時代に描かれた現存する絵画のほとんどは仏教を主題としており、その作者は不明なものがほとんどである。奈良時代の芸術作品は、彫刻の現存するものが比較的多いのに対し、絵画の現存例は少ない。法隆寺金堂壁画(重要文化財)はこの期の作品であったが1949年に焼損した。9世紀はじめの平安時代以降、中国風の絵画は「唐絵」として日本絵画の中で一つの様式を形成するにいたった。[7]。

8世紀から9世紀の平安時代初期には純粋密教である真言宗、密教の要素をもつ天台宗がそれぞれ空海と最澄によって唐からもたらされ、曼荼羅が多く描かれるようになる。浄土教の発展は来迎図の様式を発達させ、1053年に平等院の『鳳凰堂中堂壁扉画』に描かれた「九品来迎図」に見られるように、西方浄土の阿弥陀如来を題材とした絵画も多く描かれるようになった[8]。平安時代中期にはそれまでの唐絵から、襖絵や屏風絵に見られるように日本独自の「大和絵」が主流になっていく[9]。平安時代末期の1185年ごろには、大和絵が絵巻物の挿絵として描かれることが盛んになった。『源氏物語』を題材にした『源氏物語絵巻』が特に有名で、他にも応天門の変を描いた『伴大納言絵詞』などの歴史的事件を題材にしたものや『紙本著色餓鬼草紙』のように宗教を題材とした絵巻物が存在する[10]。絵巻物は鎌倉時代(1185年頃 - 1333年)になるまで作成されていたが、奈良時代と同様に絵画よりも彫刻のほうが芸術作品としては好まれていた。

その後、宋、元の影響を受けた、墨のみの単色で描かれた水墨画が、それまでの多色絵巻物よりも隆盛を見せ始める。室町時代の14世紀終わりには、中国で様式が完成された山水画が、画僧によって日本独自の発展を遂げた。国宝指定の『竹斎読書図』、『山水図(水色巒光図)』の作者に帰される室町時代の禅僧の周文と、その弟子で『四季山水図巻(山水長巻)』ほか6点が国宝絵画に指定されている雪舟が、もっともよく知られる当時の画僧である。初期の日本絵画と同様に水墨画の多くは寺院のために描かれたものであったが、室町時代後期の1573年ごろには禅寺から散逸し、狩野派の画家たちの手本となっていった[11]。

それまでの時代と対照的に、安土桃山時代(1568年 - 1603年)の絵画は金銀箔を大量に使用した、極彩色で雄大なものである。大規模な絵画が戦国大名の城郭の装飾として用いられた。この時代以降、有力武家の保護を受けた狩野派は300年にわたって日本絵画の主流を占めることになる[12][13]。大規模で多色使いの絵画の流行は江戸時代(1603年 - 1868年)になっても続き、俵屋宗達、尾形光琳を代表とする琳派は、平安時代の古典的日本文学を主題とした題材を鮮やかな色使いで描き出している[14]。18世紀には宋の文人画が日本にもたらされ、南画として成立した。南画の代表的な画家としては池大雅、与謝蕪村があげられる[15]。

Remove ads

時代別・所在地別件数

国宝絵画は159件が指定されている(2012年9月指定分まで)。これら国宝絵画の所蔵先は、博物館、美術館、寺院、神社、個人、大学などで、なかでも東京国立博物館、京都国立博物館に多くの作品が所蔵されている。都道府県別では、京都府に53件、東京都に46件、奈良県に17件の国宝絵画が存在し、施設別の所蔵数としては東京国立博物館(25件)が最多となっている。

さらに見る 所在地, 国宝数 ...

| 所在地 | 国宝数 |

|---|---|

| 岩手県 | 1 |

| 山形県 | 1 |

| 東京都 | 46[節注 1] |

| 神奈川県 | 6 |

| 山梨県 | 2 |

| 岐阜県 | 1 |

| 静岡県 | 1 |

| 愛知県 | 2[節注 1] |

| 滋賀県 | 4 |

| 京都府 | 53[節注 1] |

| 大阪府 | 6[節注 1] |

| 兵庫県 | 2 |

| 奈良県 | 17[節注 1] |

| 和歌山県 | 9 |

| 鳥取県 | 1 |

| 岡山県 | 2 |

| 広島県 | 2 |

| 山口県 | 1 |

| 福岡県 | 1[節注 1] |

閉じる

さらに見る 時代区分, 国宝数 ...

| 時代区分 | 国宝数 |

|---|---|

| 唐 | 1[節注 2] |

| 奈良時代 | 5 |

| 平安時代 | 52[節注 2] |

| 北宋 | 3 |

| 南宋 | 17 |

| 鎌倉時代 | 41[節注 2] |

| 南北朝時代 | 3 |

| 元 | 6 |

| 室町時代 | 14 |

| 安土桃山時代 | 6 |

| 江戸時代 | 15 |

閉じる

- 独立行政法人国立文化財機構(東京都)、財団法人徳川黎明会(東京都)、財団法人石橋財団(東京都)、近畿日本鉄道株式会社(大阪府)所有の物件については、法人所在地ではなく実際の所蔵先(博物館・美術館)の都府県の件数に計上している。

- 複数の時代区分にまたがって分類されているものもある。『絹本著色真言七祖像』、『紙本墨画五部心観』は唐と平安時代、『紙本墨画鳥獣人物戯画』、『絹本著色阿弥陀聖衆来迎図』は平安時代と鎌倉時代に、それぞれ含まれている。

Remove ads

一覧

要約

視点

→「日本の国宝一覧 § 絵画」も参照

- 名称: 文化庁の「国指定文化財等データベース 国宝・重要文化財(美術品):国宝、絵画」に登録されている名称[6]

- 作者: 絵画を描いた、あるいは銘などから描いたと見なされている芸術家の名前

- 年代・特記事項: 絵画が制作された時代区分、作成年、その他特記事項

- 形状・技法: 形態、技法、寸法

- 所蔵: 絵画が保管されている場所、都道府県名

- 画像: 国宝絵画の画像、もしくは複数枚で国宝指定されている絵画の場合は代表的な絵画の画像

さらに見る 名称, 作者 ...

| 名称 | 作者 | 年代・特記事項 | 形状・技法 | 所蔵 | 画像 |

|---|---|---|---|---|---|

| 紺紙著色金光明最勝王経金字宝塔曼荼羅図 (こんしちゃくしょくこんこうみょうさいしょうおうきょうきんじほうとうまんだらず)[16][17] |

— |

1100 平安時代、12世紀後半頃 十幀完存している。 |

かけしく まんたら額装十幀 紺紙に金銀泥と顔料 (139.7cm x 54.8cm) |

いわて ひらいすみ ちゆうそんし 岩手県 平泉町 中尊寺大長寿院 |  |

| 紙本金地著色洛中洛外図 (しほんきんじちゃくしょくらくちゅうらくがいず)[18] |

かのうえいとく狩野永徳 | 1568安土桃山時代、1574年以前 織田信長から上杉謙信へ贈られたと伝わる。 |

ひようふえ六曲一双の屏風絵 金箔を貼った紙に墨、顔料 (160.5 x 364.5cm) |

やまかた よねさわ うえすきはくふつかん山形県 米沢市 米沢市上杉博物館 |  |

| 綾本著色聖徳太子絵伝 (りょうほんちゃくしょくしょうとくたいしえでん)[19] |

はたのちてい秦致貞 | 1069平安時代、1069年2-5月 元は法隆寺東院絵殿の障子絵で、江戸時代に屏風絵に改装、さらに近年パネルに改装された。 |

そのた10面 綾地に顔料 (189.2–190.5 x 137.2–148.2cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

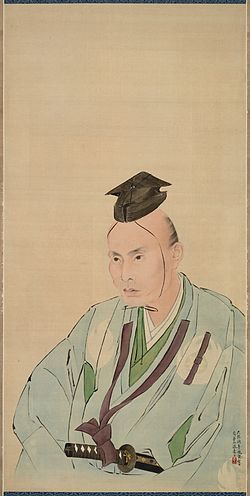

| 絹本淡彩鷹見泉石像 (けんぽんたんさいたかみせんせきぞう)[20][21] |

わたなへかさん 渡辺崋山(45歳時) | 1837江戸時代、1837年 |

かけしく しようそう掛軸 絹地に淡彩顔料 (115.1 x 57.2 cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 絹本著色一遍上人絵伝 (けんぽんちゃくしょくいっぺんしょうにんえでん)巻七[22][23] |

えいん円伊 | 1299鎌倉時代、1299年 別名:一遍聖絵(いっぺんひじりえ)全12巻。京都の歓喜光寺が所蔵していたが江戸時代後期に流出した。 |

えまきもの絵巻物 絹地に顔料 (37.8 x 802.0cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 絹本著色虚空蔵菩薩像 (けんぽんちゃくしょくこくうぞうぼさつぞう)[24][25] |

— |

1100平安時代、12世紀 不空訳による「大虚空蔵念誦法」を元に描かれている。以前は三井財閥が所蔵していた。 |

かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (132.0 x 84.4cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 絹本著色孔雀明王像(英語版) (けんぽんちゃくしょくくじゃくみょうおうぞう)[26][27] |

— |

1100平安時代、12世紀 以前は原富太郎(原三渓、横浜三渓園の創設者)が所蔵していた[28]。原の前は井上馨が所有。 |

かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (147.9 x 98.9cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 絹本著色紅白芙蓉図 (けんぽんちゃくしょくこうはくふようず)[29][30] |

りてき李迪 | 1197南宋、1197年 二幅は元は画冊等に貼られた作品だったと考えられるが、日本に輸入されてから茶の湯の掛け物としての嗜好に合わせ一対の掛軸装にされた。 |

かけしく かちよう二幅の掛軸 絹地に顔料 (25.2 x 25.5cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |   |

| 絹本著色十六羅漢像 (けんぽんちゃくしょくじゅうろくらかんぞう)[31][32] |

— |

1000平安時代、11世紀 現存する十六羅漢像の最古のもの。以前は聖衆来迎寺が所蔵していた。 |

かけしく かみ十六幅の掛軸 絹地に顔料 (95.9-97.2 x 57.8-52.2cm) (37.8-38.3 x 22.8-20.6cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 絹本著色千手観音像 (けんぽんちゃくしょくせんじゅかんのんぞう)[33][34] |

— |

1100平安時代、12世紀 不空訳による『千手観音大悲心陀羅尼経』を元に描かれるが、胎蔵界曼荼羅の影響も受けている。以前は川崎家が所蔵していた[35]。 |

かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (138.0 x 69.4cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 絹本著色桃鳩図 (けんぽんちゃくしょくももはとず)[36] |

きそう 徽宗 | 1108北宋、1108年または1109年 | かけしく かちよう掛軸 絹地に顔料 (28.5cm x 26.1cm) |

とうきよう東京都 個人所蔵 |  |

| 絹本著色那智滝図 (けんぽんちゃくしょくなちのたきず)[37] |

— |

1300鎌倉時代、13-14世紀 垂迹画に分類される。亀山上皇が弘安4年(1281年)の那智山参詣時に建てた碑伝とおぼしき卒塔婆が描かれていることから、制作年代の目安となる。 |

かけしく ふうけいか掛軸 絹地に顔料 (160.7 x 58.8cm) |

とうきよう ねつひしゆつかん東京都 根津美術館 |  |

| 絹本著色普賢菩薩像 (けんぽんちゃくしょくふげんぼさつぞう)[38][39] |

— |

1100平安時代、12世紀 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (159.1 x 74.5cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 絹本著色林檎花図 (けんぽんちゃくしょくりんごかず)[40][41][42] |

ちようしよう伝 趙昌 | 1127南宋、12世紀初期 | かけしく かちよう掛軸 絹地に顔料 (23.6 x 25.5cm) |

とうきよう はたけやまきねんかん東京都 畠山記念館 |  |

| 絹本著色鶉図 (けんぽんちゃくしょくうずらず)[43][44] |

りあんちゆう伝 李安忠 | 1200南宋、12-13世紀 雄日芝に鶉を配した本品は、以前は菊に鶉の別の掛軸と対になっていた。足利義教の鑑蔵印である雑華室印が押されている。 |

かけしく かちよう掛軸 絹地に顔料 (24.4 x 27.8cm) |

とうきよう ねつひしゆつかん東京都 根津美術館 |  |

| 絹本墨画淡彩出山釈迦図 (けんぽんぼくがたんさいしゅっさんしゃかず) 絹本墨画淡彩雪景山水図 (けんぽんぼくがたんさいせっけいさんすいず) 絹本墨画淡彩雪景山水図 (けんぽんぼくがたんさいせっけいさんすいず)[45][46] |

伝 梁楷 | 1200南宋、13世紀 雪景山水図二幅には足利義教の鑑蔵印である雑華室印が押されており、東山文化時代の御物として足利将軍家が所有していた。三幅は個別に国宝・重要文化財の指定を受けていたが、2007年に合わせて1件の国宝に指定された。 |

かけしく ふうけいか三幅の掛軸 絹地に墨 雪景山水図(110.3 x 49.7cm)右図 |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 絹本墨画淡彩風雨山水図 (けんぽんぼくがたんさいふううさんすいず)[47] |

はえん伝 馬遠 | 1200南宋、13世紀 | かけしく ふうけいか掛軸 絹地に墨 (110.0 x 55.8cm) |

とうきよう せいかとうふんこひしゆつかん東京都静嘉堂文庫美術館 |  |

| 紙本金地著色燕子花図 (しほんきんじちゃくしょくかきつばたず)[48][49] |

おかたこうりん 尾形光琳 | 1705江戸時代、1705年頃 以前は西本願寺が所蔵していた[50]。 |

ひようふえ六曲一双の屏風絵 金箔を貼った紙に墨、顔料 (150.0 x 338.8cm) |

とうきよう ねつひしゆつかん東京都 根津美術館 |   |

| 紙本金地著色源氏物語関屋及澪標図 (しほんきんじちゃくしょくげんじものがたりせきやおよびみおつくしず)[51] |

たわらやそうたつ 俵屋宗達 | 1603江戸時代 以前は醍醐寺が所蔵していた。 |

ひようふえ六曲一双の屏風絵 金箔を貼った紙に墨、顔料 (152.3 x 355.6cm) |

とうきよう せいかとうふんこひしゆつかん東京都静嘉堂文庫美術館 |   |

| 紙本金地著色桧図 (しほんきんじちゃくしょくひのきず)[52][53][54] |

かのうえいとく 狩野永徳 | 1568桃山時代 別名:檜図屏風。元々は1590年に完成した八条宮家邸の襖絵だったと言われる。 |

ひょうふえ八曲一隻の屏風絵 金箔を貼った紙に墨、顔料 (170.3 x 460.5cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 紙本金地著色楼閣山水図 (しほんきんじちゃくしょくろうかくさんすいず)[55][56] |

いけのたいか 池大雅 | 1723江戸時代、18世紀 | ひようふえ六曲一双の屏風絵 金箔を貼った紙に墨、顔料 (168.7 x 745.2cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |

|

| 紙本淡彩随身庭騎絵巻 (しほんたんさいずいじんていきえまき)[57] |

ふしはらのふさね伝 藤原信実 | 1247鎌倉時代、1247年 | えまき 絵巻物 紙に淡彩顔料 (28.7 x 237.5cm) |

とうきよう おおくらしゆうこかん東京都 大倉集古館 |  |

| 紙本淡彩雪松図 (しほんたんさいゆきまつず)[53][58] |

まるやまおうきよ円山応挙 | 1773江戸時代、1773年 | ひようふえ六曲一双の屏風絵 紙に淡彩顔料 (155.5 x 362.0cm) |

とうきよう みついきねんひしゆつかん東京都 三井記念美術館 |

|

| 紙本淡彩納涼図 (しほんたんさいのうりょうず)[59][60] |

くすみもりかけ久隅守景 | 1620江戸時代、17世紀 木下長嘯子の歌から着想を得たと考えられる。 |

ひようふえ二曲一隻の屏風絵 紙に淡彩顔料 (149.1 x 165.0cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 紙本著色花下遊楽図 (しほんちゃくしょくかかゆうらくず)[61][62] |

かのうなかのふ狩野長信 | 1620桃山時代、17世紀 原六郎が所蔵していたが、関東大震災で、当時修理中であった右隻中央の2扇を焼失した。 |

ひようふえ六曲一双の屏風絵 紙に顔料 (148.6 x 355.8cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |

|

| 旧河本家本 紙本著色餓鬼草紙 (きゅうこうもとけぼん しほんちゃくしょくがきぞうし)[63][64] |

— |

1100平安時代-鎌倉時代端境期、12世紀後期中葉 現存『餓鬼草紙』の一つ。元々は三十三間堂宝物の六道絵の一部と推定される。岡山県の河本家を経て伝わる。詞書は失われている。 |

えまきもの絵巻物 紙に顔料 (26.9 x 380.2cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 紙本著色絵因果経 (しほんちゃくしょくえいんがきょう)[65] |

— |

0750奈良時代、8世紀後半 | えまきもの絵巻物 紙に顔料 (26.5 x 1100.5cm) |

とうきよう とうきようけいじゆつたいかくたいかくひしゆつかん東京都 東京藝術大学大学美術館 |  |

| 紙本著色観楓図 (しほんちゃくしょくかんぷうず)[66] |

かのうひてより狩野秀頼(狩野元信の次男) 一説に元信の孫の秀頼とも | 1500室町時代、16世紀 秋冬の情景を描く。春夏を描いたもう一隻があったと推測されるが伝わっていない。 |

ひようふえ六曲一隻の屏風絵 紙に顔料 (150.2 x 365.5cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

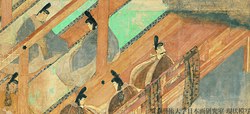

| 紙本著色源氏物語絵巻 (しほんちゃくしょくげんじものがたりえまき)[67][68] |

— |

1120平安時代、12世紀初期 物語を題材にする最古の絵巻であり、同時に仏教経典でない最古の絵巻。鈴虫、夕霧、御法の各帖。当初は10巻程が制作されたと考えられるが、現在は4巻分が伝わっている。 |

えまきもの絵巻物(絵四面、詞九面) 紙に顔料 (21.8 x 23.4-48.3cm) |

とうきよう ことうひしゆつかん東京都 五島美術館 |

|

| 紙本著色紫式部日記絵巻 (しほんちゃくしょくむらさきしきぶにっきえまき)[67][68] |

ふしはらのふさね伝 藤原信実(絵)、九条良経(書) | 1200鎌倉時代、13世紀 | えまきもの絵巻物(絵三面、詞三面) 紙に顔料 (21.0 x 46.4-51.9cm) |

とうきょう ことうはくふつかん東京都 五島美術館 |  |

| 紙本著色扇面法華経冊子 (しほんちゃくしょくせんめんほけきょうさっし)巻八[69][70] |

— |

1100平安時代、12世紀中頃 | さつし扇形冊子一帖(二十二面) 紙に顔料 (25.3 x 上弦部26.0cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 紙本著色地獄草紙 (しほんちゃくしょくじごくそうし)[71][72] |

— |

1150鎌倉時代、12世紀後期 蓮華王院宝蔵にあった絵巻の1つだった可能性がある。 |

えまきもの絵巻物 紙に顔料 (26.9 x 249.3cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 紙本著色伴大納言絵詞 (しほんちゃくしょくばんだいなごんえことば)[73] |

ときわみつなか常盤光長(土佐派) | 1185鎌倉時代、12世紀後期 |

えまきもの3巻の絵巻物 紙に顔料 (30.4 x 828.1cm) |

とうきよう いてみつひしゆつかん東京都 出光美術館 | |

| 紙本著色平治物語絵詞 (しほんちゃくしょくへいじものがたりえことば)[74][75] |

すみよし けいおん伝 住吉慶恩[76] | 1200鎌倉時代、13世紀 別名:平治物語絵巻 六波羅行幸巻(へいじものがたりえまき ろくはらぎょうこうのまき)。江戸時代には松平不昧が所蔵した。 |

えまきもの絵巻物 紙に顔料 (42.2 x 952.9cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 紙本墨画煙寺晩鐘図 (しほんぼくがえんじばんしょうず)[77] |

もつけい伝 牧谿 | 1210南宋 瀟湘八景を描いた作品が切断、軸装されたもの。 |

かけしく ふうけいか掛軸 紙に墨 (32.3 x 103.6cm) |

とうきよう はたけやまきねんかん東京都 畠山記念館 |  |

| 紙本墨画寒山図 (しほんぼくがかんざんず)[78][79] |

かおう可翁 | 1336南北朝時代 14世紀 |

かけしく しようそう掛軸 紙に墨 (85.8 x 32.5cm) |

とうきよう東京都 個人所蔵 |  |

| 紙本墨画漁村夕照図 (しほんぼくがぎょそんせきしょうず)[80] |

もくけい伝 牧谿 | 1210南宋、13世紀 煙寺晩鐘図と同じく瀟湘八景のひとつ。 |

かけしく ふうけいか掛軸 紙に墨 (33.0 x 112.6cm) |

とうきよう ねつひしゆつかん東京都 根津美術館 | |

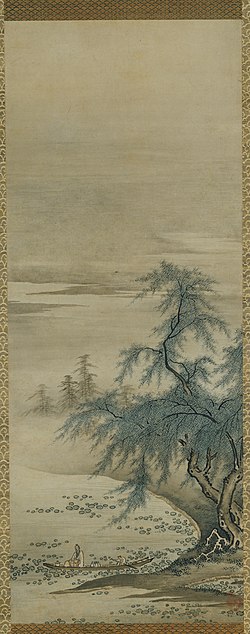

| 紙本墨画山水図 (しほんぼくがさんすいず) [81][82] |

せつしゆう雪舟 | 1495室町時代、1495年 別名:破墨山水図(はぼくさんすいず) 雪舟の序と月翁周鏡ら京都五山6僧の題詞がある。 |

かけしく ふうけいか掛軸 紙に墨 (148.6 x 32.7cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 紙本墨画秋冬山水図 (しほんぼくがしゅうとうさんすいず)[83][84] |

せつしゆう雪舟 | 1420室町時代、15世紀-16世紀初頭 元は曼殊院所蔵四幀の一部と考えられる。 |

かけしく ふうけいか二幅の掛軸 紙に墨 (47.8 x 30.2cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |

|

| 紙本墨画松林図 (しほんぼくがしょうりんず)[85][86] |

はせかわとうはく長谷川等伯 | 1539桃山時代、16世紀 | ひようふえ六曲一双の屏風絵 紙に墨 (156.8 x 356.0cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |

|

| 紙本墨画寒山拾得図 (しほんぼくがかんざんじっとくず) 禅機図断簡 (ぜんきずだんかん)[87][88][89] |

いんたら因陀羅 | 1300元、14世紀 序は楚石梵琦。 |

まきもの

掛軸(巻物を改装) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 紙本墨画禅機図断簡 (しほんぼくがぜんきずだんかん) 丹霞焼仏図 (たんかしょうぶつず)[90] |

いんたら因陀羅 | 1300元、14世紀 | まきもの

掛軸(巻物を改装) |

とうきよう まちたし東京都 町田市 石橋財団アートリサーチセンター |  |

| 紙本墨画禅機図断簡 (しほんぼくがぜんきずだんかん) 智常・李渤図 (ちじょうりぼつず)[91] |

いんたら因陀羅 | 1300元、14世紀 | まきもの

掛軸(巻物を改装) |

とうきよう はたけやまきねんかん東京都 畠山記念館 |  |

| 紙本墨画禅機図断簡 (しほんぼくがぜんきずだんかん) 智常禅師図 (ちじょうぜんじず)[91][92] |

いんたら因陀羅 | 1300元、14世紀 | まきもの

掛軸(巻物を改装) |

とうきよう せいかとうふんこひしゆつかん東京都静嘉堂文庫美術館 |  |

| 紙本墨画禅機図断簡 (しほんぼくがぜんきずだんかん) 布袋図 (ほていず)[91][93] |

いんたら因陀羅 | 1300元、14世紀 | まきもの

掛軸(巻物を改装) |

とうきよう ねつひしゆつかん東京都 根津美術館 |  |

| 紙本墨画淡彩周茂叔愛蓮図 (しほんぼくがたんさいしゅうもしゅくあいれんず)[94][95] |

かのうまさのふ狩野正信 | 1400室町時代、15世紀 以前は伊達家が収蔵していた。 |

かけしく ふうけいか掛軸 紙に墨と淡彩顔料 (84.5 x 33.0cm) |

ふくおか きゆうしゆうこくりつはくふつかん福岡県 太宰府市 九州国立博物館 |  |

| 紙本墨画淡彩竹斎読書図 (しほんぼくがたんさいちくさいどくしょず) [96][97][98] |

しゆうふん伝 周文 | 1446室町時代、1446年 序は竺雲等連、詩は江西龍派ら。 |

かけしく ふうけいか掛軸 紙に墨と淡彩顔料 (136.7 x 33.7cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 紙本墨画六祖挟担図 (しほんぼくがろくそきょうたんず)[91] |

ちよくおう直翁 | 1200南宋、13世紀 | まきもの かみ掛軸 紙に墨 (93.0 x 36.4cm) |

とうきよう ことうひしゆつかん たいとうきゆうきねんふんこ東京都 大東急記念文庫 |  |

| 紙本墨画瀟湘臥遊図巻 (しほんぼくがしょうしょうがゆうずかん)[99][100] |

りし李氏 | 1127南宋、12世紀 | まきもの巻物 紙に墨 (30.3 x 400.4cm) |

とうきよう とうきようこくりつはくふつかん東京都 東京国立博物館 |  |

| 白描絵料紙理趣経 (はくびょうえりょうしりしゅきょう)[40][101][102] |

— |

1193鎌倉時代、1193年 料紙の白描絵は物語絵巻のための下絵とみられ、経文の内容とは無関係である。同様に白描絵のある料紙に墨書された『金光明経』も国宝に指定されている。 |

まきもの巻物 紙に白描(白画)[103] (25.0 x 450.5cm) |

とうきよう ことうひしゆつかん たいとうきゆうきねんふんこ東京都 大東急記念文庫 |

|

| 絹本淡彩蘭溪道隆像 (けんぽんたんさいらんけいどうりゅうぞう)[104] |

— |

1271鎌倉時代、1271年 蘭渓道隆の肖像で本人の賛詞が上部に記されている。 |

まきもの巻物 絹地に淡彩顔料 (104.8 x 46.4cm) |

かなかわ かまくら けんちようし かまくらこくほうかん神奈川県 鎌倉市 建長寺 |  |

| 絹本著色一遍上人絵伝 (けんぽんちゃくしょくいっぺんしょうにんえでん)[53] |

えんい円伊 | 1299鎌倉時代、1299年 | えまきもの12巻の絵巻物 絹地に顔料 (38.2 x 922.8cm)(#3), (38.2 x 1094.8cm) (#5) |

かなかわ ふしさわ しようしようこうし神奈川県 藤沢市 清浄光寺 |  |

| 絹本著色北条実時像 (けんぽんちゃくしょくほうじょうさねときぞう) 絹本著色北条顕時像 (けんぽんちょしょくほうじょうあきときぞう) 絹本著色金沢貞顕像 (けんぽんちょしょくかねさわさだあきぞう) 絹本著色金沢貞将像 (けんぽんちょしょくかねさわさだゆきぞう)[105] |

— |

1185鎌倉時代 金沢流北条氏4人の肖像画。 |

まきもの しようそう4幅の掛軸 絹地に顔料 (74.0 x 53.1cm) 右は上から、北条実時像、金沢(北条)貞顕像、 |

かなかわ よこはま しようみようし神奈川県 横浜市 称名寺 |

|

| 紙本淡彩十便図 (しほんたんさいじゅうべんず) 紙本淡彩十宜十宜図 (しほんたんさいじゅうぎず)[106][107][108] |

いけのたいか よさふそん 池大雅、与謝蕪村 | 1771江戸時代、1771年 大雅作と蕪村作の絵がそれぞれ10枚ずつ。 |

さっし冊子 紙に淡彩顔料 (17.7 x 17.7cm) |

かなかわ かまくら かわはたやすなりきねんかい神奈川県 鎌倉市 川端康成記念会 |

|

| 紙本著色当麻曼荼羅縁起 (しほんちゃくしょくたいままんだらえんぎ)[109] |

— |

1193鎌倉時代 當麻寺所蔵の『当麻曼荼羅図』の由来を描いた絵巻。 |

えまきもの2巻の絵巻物 紙に顔料 (51.5 x 796.7cm) (51.5cx 689.8cm) |

かなかわ かまくら こうみようし かまくらこくほうかん神奈川県 鎌倉市 光明寺 |

|

| 紙本墨画東雲篩雪図 (しほんぼくがとううんしせつず)[106][注 1][110] |

うらかみきよくとう浦上玉堂 | 1800江戸時代、19世紀初頭 | かけしく ふうけいか掛軸 紙に墨 (133.3 x 56.6cm) |

かなかわ かまくら かわはたやすなりきねんかい神奈川県 鎌倉市 川端康成記念会 |  |

| 絹本著色夏景山水図 (けんぽんちゃくしょくかけいさんすいず)[91][111] |

ひしゆう伝 徽宗 | 1200南宋、13世紀 | かけしく ふうけいか掛軸 絹地に顔料 (126.9 x 54.5cm) |

やまなし みのへ くおんし山梨県 身延町 久遠寺 |  |

| 絹本著色達磨図 (けんぽんちゃくしょくだるまず)[112][113] |

— |

1260鎌倉時代、1260年代 蘭渓道隆の賛詞が記されている。 |

かけしく しようそうか掛軸 紙に墨 (123.3 x 61.2cm) |

やまなし こうしゆう こうかくし山梨県 甲州市 向嶽寺 |  |

| 絹本著色五大尊像 (けんぽんちゃくしょくごだいそんぞう)[114] |

— |

1088-10-10平安時代 降三世明王:寛治2年(1088年)10月10日 軍荼利夜叉明王:1090年6月1日 |

かけしく かみ五幅の掛軸 絹地に顔料 大威徳明王(140.8 x 88cm) 不動明王、金剛夜叉明王他(138 x 88cm) |

きふ おおの きふりし岐阜県 大野町 来振寺 |  |

| 紙本金地著色紅白梅図 (しほんきんじちゃくしょくこうはくばいず)[115] |

おかたこうりん尾形光琳 | 1700江戸時代、18世紀 | ひようふえ二曲一双の屏風絵 金箔を貼った紙に墨、顔料 (156.0 x 172.2cm) |

しすおか あたみ もあひしゆつかん静岡県 熱海市 MOA美術館 |   |

| 紙本著色源氏物語絵巻 (しほんちゃくしょくげんじものがたりえまき)[116] |

— |

1120平安時代、12世紀初頭 蓬生、関屋、絵合(詞書)、柏木一、柏木二、柏木三、横笛、竹河一、竹河二、橋姫、早蕨、宿木一、宿木二、宿木三、東屋一、東屋二 |

えまきもの絵巻物(額装に改装)絵十五面、詞三十八面 紙に顔料 |

あいち なこや とくかわひしゆつかん愛知県 名古屋市 徳川美術館 |

|

| 紙本墨画淡彩慧可断臂図 (しほんぼくがたんさいえかだんぴず)[117] |

せつしゆう雪舟 | 1496室町時代、1496年 | かけしく しようそう掛軸 紙に墨と淡彩顔料 (199.9 x 113.6cm) |

あいち とこなめ さいねんし愛知県 常滑市 斉年寺 |  |

| 絹本著色不動明王像 (けんぽんちゃくしょくふどうみょうおうぞう) 黄不動 (きふどう)[118] |

— |

0794平安時代、9世紀 古来厳重な秘仏で、所有者の寺では本作品の画像の出版物等への掲載を強く制限している。 |

かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (178.2 x 72.1cm) |

しか おおつ みてら滋賀県 大津市 園城寺(三井寺) | — |

| 絹本著色六道絵 (けんぽんちゃくしょくろくどうえ)[119][120] |

— |

1200鎌倉時代、13世紀 | まきもの15幅の掛軸 絹地に顔料 (155.6 x 68.8cm) |

しか おおつ しようしゆらいこうし滋賀県 大津市 聖衆来迎寺 |  |

| 紙本金地著色風俗図 (しほんきんじちゃくしょくふうぞくず) 彦根屏風 (ひこねびょうぶ)[121] |

— |

1603江戸時代、17世紀前半 以前は井伊家が所蔵していた。 |

ひようふえ六曲一隻の屏風絵 金箔を貼った紙に顔料 (94.5 x 278.8cm) |

しか ひこね ひこねしよう滋賀県 彦根市 彦根城彦根城博物館 |  |

| 紙本墨画五部心観 (しほんぼくがごぶしんかん)[122][123][124] |

不明 | 0794前欠本:平安時代、完本は唐(9世紀) 円珍が長安で授かったもの。 |

まきもの二巻の巻物 紙に墨で描いた線画 (29.6 x 1171.6cm) |

しか おおつ みてら滋賀県 大津市 園城寺(三井寺) |   |

| 絹本著色阿弥陀三尊像 (けんぽんちゃくしょくあみださんぞんぞう)[125] |

ふえつ普悦 | 1300南宋時代、12-13世紀 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (125.5 x 48.5cm, 127.5 x 48.5cm, 127.2 x 48.5cm) |

きようと きようと しようしようけいん京都府 京都市 清浄華院 |  |

| 絹本著色阿弥陀二十五菩薩来迎図 (けんぽんちゃくしょくあみだにじゅうごぼさつらいごうず)[126] |

— |

1300鎌倉時代、13-14世紀 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (145.1 x 154.5cm) |

きようと きようと ちおんいん京都府 京都市 知恩院 |  |

| 絹本著色五大尊像 (けんぽんちゃくしょくごだいそんぞう)[127] |

— |

1185鎌倉時代 | かけしく かみ五幅の掛軸 絹地に顔料 (193.9 x 126.2cm) |

きようと きようと たいこし京都府 京都市 醍醐寺 |  |

| 絹本著色五大尊像 (けんぽんちゃくしょくごだいそんぞう)[128] |

— |

0794平安時代 | かけしく かみ五幅の掛軸 絹地に顔料 (153.0 x 128.8cm) |

きようと きようと とうし京都府 京都市 東寺 |  |

| 絹本著色孔雀明王像 (けんぽんちゃくしょくくじゃくみょうおうぞう)[129] |

— |

1000北宋、11世紀 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (167.1 x 102.6cm) |

きようと きようと にんなし京都府 京都市 仁和寺 |  |

| 絹本著色山越阿弥陀図 (けんぽんちゃくしょくやまごえあみだず)[130][131] |

— |

1200鎌倉時代、13世紀 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (120.6 x 80.3cm) |

きようと きようと ようとこくりつはくふつかん京都府 京都市 京都国立博物館 |  |

| 絹本著色山越阿弥陀図 (けんぽんちゃくしょくやまごえあみだず)[132][133] |

— |

1200鎌倉時代、13世紀 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (138.0 x 118.0cm) |

きようと きようと せんりんし京都府 京都市 禅林寺 |  |

| 絹本著色山水屏風 (けんぽんちゃくしょくせんずいびょうぶ)[134] |

— |

1200鎌倉時代、13世紀 | ひようふえ六曲一隻の屏風絵 絹地に顔料 (110.8 x 37.5cm) |

きようと きようと しんこし京都府 京都市 神護寺 |  |

| 絹本著色山水屏風 (けんぽんちゃくしょくせんずいびょうぶ)[135][136] |

— |

1000平安時代、11世紀 平安時代制作の唯一伝わる屏風絵。以前は東寺が所蔵し伝法灌頂の儀礼に用いていた。 |

ひようふえ六曲一隻の屏風絵 絹地に顔料 (146.4 x 42.7cm) |

きようと きようと きようとこくりつはくふつかん京都府 京都市 京都国立博物館 |  |

| 絹本著色釈迦金棺出現図 (けんぽんちゃくしょくしゃかきんかんしゅつげんず)[137][138] |

— |

1000平安時代、11世紀 『摩訶摩耶経』を主題に1枚で描いた平安時代唯一の仏画。以前は長法寺が所蔵していた。 |

かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (160.0 x 229.5cm) |

きようと きようと きようとこくりつはくふつかん京都府 京都市 京都国立博物館 |  |

| 絹本著色釈迦如来像 (けんぽんちゃくしょくしゃかにょらいぞう) 赤釈迦 (あかしゃか)[139] |

— |

1100平安時代、12世紀 釈迦を単独で描いた平安時代唯一の仏画。 |

かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (159.4 x 85.5cm) |

きようと きようと しんこし京都府 京都市 神護寺 |  |

| 絹本著色秋景冬景山水図 (けんぽんちゃくしょくしゅうけいとうけいさんすいず)[140] |

きそう伝 徽宗 | 1127南宋、12世紀 この他に春夏を描いた二幀があり、合わせて四季山水図であったと推測されるが、これらは現存しない。 |

かけしく ふうけいか二幅の掛軸 絹地に顔料 (128.2 x 55.2cm) |

きようと きようと こんちいん京都府 京都市 金地院 |   |

| 絹本著色秋野牧牛図 (けんぽんちゃくしょくしゅうやぼくぎゅうず)[141] |

えんじへい伝 閻次平 | 1175南宋、12世紀末 | かけしく ふうけいか掛軸 絹地に顔料 (97.5 x 50.6cm) |

きようと きようと せんおくはこくかん京都府 京都市 泉屋博古館 |  |

| 絹本著色十二天像 (けんぽんちゃくしょくじゅうにてんぞう)[142][143][144] |

— |

1127平安時代、1127年 『東宝記』によると、かつて宮中の儀礼に用いた十二天像が1127年に焼失したことを受けて同年に制作されたものとみなされる。以前は東寺が所蔵していた。 |

かけしく かみ十二幅の掛軸 絹地に顔料 (144.2 x 126.6cm) |

きようと きようと きようとこくりつはくふつかん京都府 京都市 京都国立博物館 |  |

| 絹本著色十二天像 (けんぽんちゃくしょくじゅうにてんぞう)[145] |

たくましようか伝 宅間勝賀 | 1191平安時代、1191年 | ひようふ六曲一双の屏風絵 絹地に顔料 (各扇130.0 x 42.1cm) |

きようと きようと とうし京都府 京都市 東寺 |  |

| 絹本著色十六羅漢像 (けんぽんちゃくしょくじゅうろくらかんぞう)[146] |

— |

1100北宋 | かけしく かみ十六幅の掛軸 絹地に着色 大燈国師像(82.1 x 36.4cm) |

きようと きようと せいりようし京都府 京都市 清凉寺 |  |

| 絹本著色大燈国師像 (けんぽんちゃくしょくだいとうこくしぞう) |

— |

1334南北朝時代、1334年 | かけしく しょうそう掛軸 絹地に顔料 (115.5 x 56.5cm) |

きようと きようと たいこし京都府 京都市 大徳寺 |  |

| 絹本著色伝源頼朝像、伝平重盛像、伝藤原光能像 (けんぽんちゃくしょくでんみなもとのよりともぞう、でんたいらのしげもりぞう、でんふじわらのみつよしぞう) 神護寺三像[147][148] |

ふしはら たかのふ伝 藤原隆信 | 1200鎌倉時代ないし南北朝時代、13世紀ないし14世紀。 伝源頼朝像は足利直義、伝平重盛像は足利尊氏、伝藤原光能像は足利義詮との説あり[149]。 |

かけしく しようそう三幅の掛軸 絹地に顔料 右上:重盛像(143.0 x 111.2cm) 右中:賴朝像(143.0 x 112.8cm) 右下:光能像(143.0 x 111.6cm) |

きようと きようと しんこし京都府 京都市 神護寺 |    |

| 絹本著色不動明王像 (けんぽんちゃくしょくふどうみょうおうぞう) 黄不動 (きふどう)[134] |

— |

1100平安時代、12世紀 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (168.2 x 80.3cm) |

きようと きようと まんしゆいん京都府 京都市 曼殊院 |  |

| 絹本著色不動明王二童子像 (けんぽんちゃくしょくふどうみょうおうにどうじぞう) 青不動 (あおふどう)[150] |

— |

1050平安時代、11世紀中期 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (203.3 x 148.5cm) |

きようと きようと しようれんいん京都府 京都市 青蓮院 |  |

| 絹本著色普賢延命像 (けんぽんちゃくしょくふげんえんめいぞう)[151] |

— |

1100平安時代、12世紀 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (139.4 x 67.0cm) |

きようと まいつる まつおてら京都府 舞鶴市 松尾寺 |  |

| 絹本著色仏眼仏母像 (けんぽんちゃくしょくぶつげんぶつもぞう)[152][153] |

— |

1185鎌倉時代、12世紀末 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (193.1 x 128.8cm) |

きようと きようと こうさんし京都府 京都市 高山寺 |  |

| 絹本著色文殊渡海図 (けんぽんちゃくしょくもんじゅとかいず)[154] |

— |

1185鎌倉時代、13世紀 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (143.0 x 106.4cm) |

きようと きようと たいこし京都府 京都市 醍醐寺 |  |

| 絹本著色無準師範像 (けんぽんちゃくしょくぶしゅんしばんぞう)[91][155] |

不明 | 1238南宋、1238年 南宋臨済宗の禅僧、無準師範(仏鑑禅師)の肖像。 |

かけしく しようそう掛軸 絹地に顔料 (124.8 x 55.2cm) |

きようと きようと とうふくし京都府 京都市 東福寺 |  |

| 紙本著色明恵上人樹上坐禅像 (しほんちゃくしょくみょうえしょうにんざぜんぞう)[156] |

— |

1200鎌倉時代、13世紀 | かけしく しようそう掛軸 紙に顔料 (145.0 x 38.0cm) |

きようと きようと こうさんし京都府 京都市 高山寺 |  |

| 絹本著色両界曼荼羅図 (けんぽんちゃくしょくりょうかいまんだらず) 伝真言院曼荼羅 (でんしんごんいんまんだら)[134] |

— |

0800平安時代、9世紀 | かけしく まんたら二幅の掛軸 絹地に顔料 右図上:金剛界曼荼羅(187.1 x 164.3cm) 右図下:胎蔵界曼荼羅(185.1 x 164.3cm) |

きようと きようと とうし京都府 京都市 東寺 |

|

| 絹本著色真言七祖像 (けんぽんちゃくしょくしんごんしちそぞう)[128] |

— |

0618-06-18唐、平安時代 805年に唐から帰国した空海が持ち帰った五幀に、821年に日本で制作された竜猛と竜智の肖像画が加えられた。賛詞には、空海と伝わる書と、嵯峨天皇の可能性がある書がある[157]。 |

かけしく しようそう七幀の掛軸 絹地に顔料 |

きようと きようと とうし京都府 京都市 東寺 |  |

| 絹本著色訶梨帝母像 (けんぽんちゃくしょくかりていもぞう)[158] |

— |

1185平安時代-鎌倉時代 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (124.3 x 77.9cm) |

きようと きようと たいこし京都府 京都市 醍醐寺 |  |

| 絹本著色閻魔天像 (けんぽんちゃくしょくえんまてんぞう) |

— |

1185鎌倉時代、12世紀 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (129.1 x 65.4cm) |

きようと きようと たいこし京都府 京都市 醍醐寺 |  |

| 絹本墨画山水図 (けんぽんぼくがさんすいず)[159] |

りとう 李唐 | 1127南宋 | かけしく ふうけいか二幅の掛軸 絹地に墨 (98.1 x 43.4cm) |

きようと きようと こといん京都府 京都市 高桐院 |  |

| 絹本墨画淡彩観音猿鶴図 (けんぽんぼくがたんさいかんのんえかくず)[91][160][161] |

もつけい牧谿 | 1200南宋、13世紀 | かけしく かみ三幅の掛軸 紙に墨と淡彩顔料 観音図(172.4 x 98.8cm) 猿鶴図二幅(173.9 x 98.8cm) |

きようと きようと たいこくし京都府 京都市 大徳寺 |  |

| 五重塔初重壁画 (ごじゅうのとうしょじゅうへきが)[162][163] |

— |

0951平安時代、951年 壁画は柱、連子窓羽目板、扉、腰羽目板など塔初重内部のあらゆる場所を覆っていた。当初からのものは半分程が残っている。両界曼荼羅の諸尊や真言八祖を題材にしているが、真言八祖のうち善無畏を欠く。 |

へきか 18枚の障壁画(板絵) 板に墨、顔料、金泥 |

きようと きようと たいこし京都府 京都市 醍醐寺五重塔 |  |

| 紙本金地著色松に草花図 (しほんきんじちゃくしょくまつにくさばなず)[164] |

はせかわとうはく長谷川等伯 | 1568桃山時代 | ひようふか二曲一双の屏風絵 金箔を貼った紙に墨、顔料 (226.2 x 165.7cm) |

きようと きようと ちしやくいん京都府 京都市 智積院 |  |

| (a)松に草花図 (まつにくさばなず), (b)桜楓図 (さくらかえでず), (c)松に梅図 (まつにうめず), (d)松に黄蜀葵及菊図 (まつにとろろあおいのきくず) |

はせかわとうはく長谷川等伯と長谷川久蔵 | 1568桃山時代 智積院大書院の障壁画25面。 (a)床(とこ)貼付4面と襖2面、(b)壁貼付9面襖2面、 (c)襖4面、(d)床貼付4面 |

ふすまえ襖絵 金箔を貼った紙に墨、顔料 |

きようと きようと ちしやくいん京都府 京都市 智積院 |  |

| 紙本金地著色風神雷神図 (しほんきんじちゃくしょくふうじんらいじんず)[165] |

たわらやそうたつ俵屋宗達 | 1603江戸時代、17世紀 この絵は、後に酒井抱一と尾形光琳が模写した。 |

ひようふえ二曲一双の屏風絵 金箔を貼った紙に墨、顔料 (169.8 x 154.5cm) |

きようと きようと けんにし京都府 京都市 建仁寺 |  |

| 紙本著色花園天皇像 (しほんちゃくしょくはなぞのてんのうぞう) |

こうしん 豪信 | 1338南北朝時代、1338年 | かけしく しようそう掛軸 紙に顔料 (31.2 x 97.3cm) |

きようと きようと ちようふくし京都府 京都市 長福寺 |  |

| 紙本著色華厳宗祖師絵伝 (しほんちゃくしょくけごんしゅうそしえでん) 華厳縁起 (けごんえんぎ)[166] |

— |

1200鎌倉時代、13世紀 | えまきもの7巻の絵巻物 紙に顔料 |

きようと きようと こうさんし京都府 京都市 高山寺 | |

| 紙本著色餓鬼草紙 (しほんちゃくしょくがきそうし)[167][168] |

— |

1150平安時代、12世紀末 段によって画風に違いがあり、複数の画家による合作と考えられる。蓮華王院宝蔵にあった絵巻の1つであった可能性がある。 |

えまきもの絵巻物 紙に顔料 (26.8 x 538.4cm) |

きようと きようと きようとこくりつはくふつかん京都府 京都市 京都国立博物館 |  |

| 紙本著色絵因果経 (しほんちゃくしょくえいんがきょう)[134][169] |

— |

0710奈良時代、8世紀 | えまきもの絵巻物 紙に顔料 (26.4 x 1036.4cm) |

きようと きようと しようほんれんたいし京都府 京都市 上品蓮台寺 |  |

| 紙本著色絵因果経 (しほんちゃくしょくえいんがきょう)[170] |

— |

0710奈良時代、8世紀 | えまきもの絵巻物 紙に顔料 (26.4 x 1536.4cm) |

きようと きようと たいこし京都府 京都市 醍醐寺 | — |

| 紙本著色病草紙 (しほんちゃくしょくやまいのそうし)[171][172][173] |

— |

1150平安時代、12世紀 元々15図一巻だったが断簡となり、名古屋の旧家に伝来した9段分(うち1段は絵と詞を別に表装)が国宝指定された。 |

えまきもの絵巻物断簡10面 紙に顔料 (25.9-26.0 x 25.3-49.3cm) |

きようと きようと きようとこくりつはくふつかん京都府 京都市 京都国立博物館 |  |

| 紙本著色法然上人絵伝 (しほんちゃくしょくほうねんしょうにんえでん)[174] |

— |

1300鎌倉時代、14世紀 |

えまきもの48巻の絵巻物 紙に顔料 (33.0 x 1100cm) |

きようと きようと ちおんいん京都府 京都市 知恩院 |

|

| 紙本著色北野天神縁起 (しほんちゃくしょくきたのてんじんえんぎ)[175] |

— |

1219鎌倉時代、1219年 菅原道真の生涯と縁起。 |

えまきもの8巻の絵巻物 紙に顔料 (52.2 x 842–1211cm) |

きようと きようと きたのてんまんくう京都府 京都市 北野天満宮 |  |

| 紙本墨画渓陰小築図 (しほんぼくがけいいんしょうちくず)[53][176] |

きちさんみんちよう伝 吉山明兆 | 1413室町時代、1413年 太白真玄らの賛詞がある。 |

かけしく ふうけいか掛軸 紙に墨 (101.5 x 34.5cm) |

きようと きようと きんちいん京都府 京都市 金地院 |  |

| 紙本墨画親鸞聖人像 (しほんぼくがしんらんしょうにんぞう)[177] |

きちさんみんちよう専阿弥陀仏 | 1262鎌倉時代 浄土真宗の始祖親鸞晩年の肖像画と推測される。 |

かけしく しようそう掛軸 紙に墨 画部のみ(35.2 x 33cm) |

きようと きようと にしほんかんし京都府 京都市 西本願寺 | — |

| 紙本墨画淡彩天橋立図 (しほんぼくがたんさいあまのはしだてず)[178][179] |

せつしゆう雪舟 | 1501室町時代、1501-1506年 天橋立の鳥瞰図。21枚の小紙を貼り合わせた紙に描かれており、書き直した箇所もあるため、下絵だった可能性も指摘される。 |

かけしく ふうけいか掛軸 紙に墨と淡彩顔料 (90.0 x 178.2cm) |

きようと きようと きようとこくりつはくふつかん京都府 京都市 京都国立博物館 |  |

| 紙本墨画淡彩瓢鮎図 (しほんぼくがたんさいひょうねんず)[180] |

しよせつ如拙 | 1413室町時代、1413年 足利義持の命で制作された。上部には玉畹梵芳を始め30人の賛詞がある。 |

かけしく ふうけいか掛軸 紙に墨と淡彩顔料 (111.5 x 75.8cm) |

きようと きょうと みようしんしTaizoin京都府 京都市 妙心寺退蔵院 |  |

| 紙本墨画鳥獣人物戯画 (しほんぼくがちょうじゅうじんぶつぎが) 鳥獣戯画 (ちょうじゅうぎが)[181] |

とはそうしよう伝 鳥羽僧正 | 1150平安時代-鎌倉時代、甲・乙巻は12世紀中期、丙・丁巻は12世紀 最古の漫画と言われる。 |

えまきもの4巻の絵巻物 紙に墨 最大(30 x 1100cm) |

きようと きようと きようとこくりつはくふつかん京都府 京都市 高山寺 |  |

| 紙本墨画蓮池水禽図 (しほんぼくがれんちすいきんず)[182][183] |

たわらやそうたつ 俵屋宗達 | 1603江戸時代、17世紀初頭 | かけしく かちよう掛軸 紙に墨 (116.0 x 50.0cm) |

きようと きようと きようとこくりつはくふつかん京都府 京都市 京都国立博物館 |  |

| 紫綾金銀泥絵両界曼荼羅図 (むらさきあやきんぎんでいえりょうがいまんだらず) 高雄曼荼羅 (たかおまんだら)[184][185] |

— |

0829平安時代、829-833年 金剛・胎蔵両界のを描いた曼荼羅としては日本最古の絵画のひとつであり、空海が写して持ち帰ったものと伝わる。 |

かけしく まんたら二幅の掛軸 紫綾地に金泥と銀泥 金剛界曼荼羅(411.0 x 366.5cm) 胎蔵界曼荼羅(446.4 x 406.3cm) |

きようと きようと しんこし京都府 京都市 神護寺 |

|

| 白描絵料紙墨書金光明経 (はくびょうえりょうししぼくしょこんこうみょうきょう)巻第三[186][187] |

— |

1192鎌倉時代、1192年4月1日 経典の料紙には未完の『源氏物語』のような物語調下絵があるが、これは経とは関係がない。『金光明経』の巻三であり、巻二と四は断片しか伝わっていない。 |

まきもの巻物 紙に白描(白画) (25.0 x 827.0cm) |

きようと きようと きようとこくりつはくふつかん京都府 京都市 京都国立博物館 |  |

| 方丈障壁画 (ほうじょうしょうへきが) (a)紙本墨画花鳥図 (しほんぼくがかちょうず) (b)紙本墨画淡彩琴棋書画図 (しほんぼくがたんさいきんきしょがず) (c)紙本墨画瀟湘八景図 (しほんぼくがしょうしょうはっけいず) (d)紙本墨画竹虎遊猿図 (しほんぼくがちっこゆうえんず)[188] |

狩野永徳(a)(b)と父の狩野松栄(c)(d) | 1566室町時代、1566年 | ふすまえ聚光院方丈の障壁画38面 (a)室中の襖16面、紙に墨 (b)上二之間(檀那之間)の襖8面、紙に墨と淡彩顔料 (c)下二之間(礼之間)の襖8面、紙に墨 (d)上一之間(衣鉢之間)の襖4面と壁貼付2面、紙に墨 |

きようと きようと たいこくし しゆこういん京都府 京都市 大徳寺聚光院 | |

| 鳳凰堂中堂壁扉画 (ほうおうどうちゅうどうへきひが) (a)九品来迎図 (くぼんらいごうず) (b)日想観図 () (c)本尊後壁画 (ほんぞんこうへきが)[8][189] |

— |

1053平安時代、1053年 | しようへきか14面[注 2] の障壁画(板絵) (a)中堂の扉8面と壁2面、本尊後壁1面 (b)中堂背面扉2面 (c)本尊後壁1面 |

きようと うし うしひようとういん ほうおうのま京都府 宇治市 平等院鳳凰堂 |

|

| 絹本著色両部大経感得図 (けんぽんちゃくしょくりょうぶたいきょうかんとくず) (a)善無畏 (ぜんむい) (b)龍猛 (りゅうみょう)[190][191] |

ふしはらのむねひろ伝 藤原宗弘 | 1136平安時代、1136年 両部とは『大日経』と『金剛頂経』を指す。以前は奈良の内山永久寺(廃寺)が所蔵していた。 |

かけしく かみ額装二面 絹地に顔料 (179.0 x 143.0cm) |

おおさか おおさか ふしたひしゆつかん大阪府 大阪市 藤田美術館 |   |

| 紙本著色玄奘三蔵絵 (しほんちゃくしょくげんじょうさんぞうえ)[192] |

— |

1185鎌倉時代、12世紀 別名:法相宗秘事絵詞 |

えまきもの12巻の絵巻物 紙に顔料 (40.3 x 1200-1920cm) |

おおさか おおさか ふしたひしゆつかん大阪府 大阪市 藤田美術館 |  |

| 紙本著色後鳥羽天皇像 (しほんちゃくしょくごとばてんのうぞう)[193][194] |

ふしはらのふさね伝 藤原信実 | 1221鎌倉時代、1221年 | かけしく しようそう掛軸 紙に顔料 (40.3 x 30.6cm) |

おおさか しまもと みなせしんくう大阪府 島本町 水無瀬神宮 |  |

| 紙本著色紫式部日記絵詞 (しほんちゃくしょくむらさきしきぶにっきえことば)[53][195] |

— |

1200鎌倉時代、13世紀 | えまきもの絵巻物 紙に顔料 (21.0 x 434.cm) |

おおさか おおさか ふしたひしゆつかん大阪府 大阪市 藤田美術館 |  |

| 紙本著色扇面法華経冊子 (しほんちゃくしょくせんめんほけきょうさっし)[134][196][197] |

— |

1100平安時代、12世紀 天王寺に伝わる。本件のほか、東京国立博物館に1帖が所蔵される。 |

さつし扇形冊子5帖(98葉) 紙に顔料 (25.3 x 26.0cm) |

おおさか おおさか してんのうし大阪府 大阪市 四天王寺 |  |

| 紙本墨画柴門新月図 (しほんぼくがさいもんしんげつず)[198] |

— |

1405室町時代、1405年 上辺には18人の禅僧が画賛の詩文を記している。 |

かけしく ふうけいか掛軸 紙に墨 (129.2 x 31cm) |

おおさか おおさか ふしたひしゆつかん大阪府 大阪市 藤田美術館 |  |

| 絹本著色聖徳太子及天台高僧像 (けんぽんちゃくしょくしょうとくたいしおよびてんだいこうそうぞう)[199] |

— |

0794平安時代 | かけしく しようそう十幅の掛軸 絹地に顔料 |

ひようこ かさい いちしようし兵庫県 加西市 一乗寺 |  |

| 紙本墨画淡彩夜色楼台図 (しほんぼくがたんさいやしょくろうだいず)[200][201] |

与謝蕪村 | 1778江戸時代、1778年前後 | かけしく ふうけいか掛軸 紙に墨と淡彩顔料 (27.9 x 130.0cm) |

ひようこ兵庫県 個人所蔵 | |

| 絹本著色阿弥陀三尊及童子像 (けんぽんちゃくしょくあみださんそんおよびどうじぞう)[134][202][203] |

— |

1200鎌倉時代、12-13世紀 光明皇后を描いたという説がある。 |

かけしく かみ三幅の掛軸 絹地に顔料 阿弥陀如来(186.0 x 143.3cm) 観音・勢至菩薩(182.3 x 173.2cm) 持幡童子(182.5 x 55.2cm) |

なら なら ほつけし奈良県 奈良市 法華寺 |  |

| 絹本著色雪中帰牧図 (けんぽんちゃくしょくせっちゅうきぼくず)[204] |

李迪 | 1150南宋、12世紀後半 騎牛幅 |

かけしく ふうけいか掛軸 絹地に顔料 (24.2 x 23.8cm) |

なら なら やまとふんかかん奈良県 奈良市 大和文華館 |  |

| 絹本著色倶舎曼荼羅図 (けんぽんちゃくしょくくしゃまんだらず)[134][205] |

— |

1100平安時代、12世紀 | かけしく まんたら掛軸 絹地に顔料 (164.5 x 177.0cm) |

なら なら とうたいし奈良県 奈良市 東大寺 |  |

| 絹本著色慈恩大師像 (けんぽんちゃくしょくじおんだいしぞう)[134][206] |

— |

1000平安時代、11世紀 | かけしく しようそう掛軸 絹地に顔料 (161.2 x 129.2cm) |

なら なら やくしし奈良県 奈良市 薬師寺 |  |

| 絹本著色十一面観音像 (けんぽんちゃくしょくじゅういちめんかんのんぞう)[207][208] |

— |

0794平安時代 以前は法起寺が所蔵。 |

かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (169.0 x 90.0cm) |

なら なら ならこくりつはくふつかん奈良県 奈良市 奈良国立博物館 |  |

| 絹本著色十二天像 (けんぽんちゃくしょくじゅうにてんぞう)[209][210] |

— |

0794平安時代 日本最古の十二天像と言われる。 |

かけしく かみ十二幅の掛軸 絹地に顔料 (160.0 x 134.5cm) |

なら なら さいたいし奈良県 奈良市 西大寺 |  |

| 高松塚古墳壁画 (たかまつづかこふんへきが)[211][212] |

— |

0710飛鳥時代ないし奈良時代、7世紀末-8世紀初頭 1972年3月から発掘調査が始まり、同21日に壁画が発見された。 |

へきか4面の壁画 彩色 |

なら あすか たかまつつかこふん奈良県 明日香村 高松塚古墳 |  |

| 紺綾地金銀泥絵両界曼荼羅図 (こんあやじきんぎんでいえりょうかいまんだらず) 子島曼荼羅 (こじままんだら)[203][213][214] |

— |

1000平安時代、11世紀初頭 別名:飛曼荼羅(とびまんだら)、飛行曼荼羅(ひこうまんだら)。長保年間に子嶋寺を中興した真興が一条天皇から賜ったと伝わる。 |

かけしく まんたら二幀の掛軸 紺綾地に金泥と銀泥 胎蔵界曼荼羅(349.1 x 307.9cm) 金剛界曼荼羅(351.3 x 297.0cm) |

なら なら ならこくりつはくふつかん奈良県 高取町 子嶋寺 |   |

| 紙本金地著色婦女遊楽風俗図 (しほんきんじちゃくしょくふじょゆうらくふうぞくず) 松浦屏風 (まつうらびょうぶ)[215][216] |

— |

1650江戸時代、1650年頃 以前は平戸藩主松浦家が所蔵していた。 |

ひようふえ六曲一双の屏風絵 金箔を貼った紙に顔料 (155.6 x 361.6cm) |

なら なら やまとふんかかん奈良県 奈良市 大和文華館 |

|

| 紙本著色華厳五十五所絵巻 (しほんちゃくしょくけごんごじゅうごしょえまき)[205][217] |

— |

1100平安時代、12世紀 | えまきもの絵巻物 紙に顔料 (29.8 x 1287.0cm) |

なら なら とうたいし奈良県 奈良市 東大寺 |  |

| 紙本著色信貴山縁起 (しほんちゃくしょくしぎさんえんぎ)[218] |

— |

1100平安時代、12世紀初頭 | えまきもの3巻の絵巻物 紙に顔料 飛倉巻(31.5 x 827cm、右に部分) 延喜加持巻(31.25 x 1270.3cm) 尼公巻(31.5 x 1416cm) |

なら へくり ちようこそんしんし奈良県 平群町 朝護孫子寺 |  |

| 紙本著色寝覚物語絵巻 (しほんちゃくしょくねざめものがたりえまき)[219] |

— |

1100平安時代、12世紀初頭 後半の一部に相当する詞書4段、絵4段が現存している。 |

えまきもの絵巻物 紙に顔料 (26.0 x 533.0cm) |

なら なら やまとふんかかん奈良県 奈良市 大和文華館 |

|

| 紙本著色地獄草紙 (しほんちゃくしょくじごくそうし)[220][221] |

— |

1185鎌倉時代、12世紀 十六小地獄のうち7段簡が現存。1つはボストン美術館蔵。 |

えまきもの絵巻物 紙に顔料 (26.5 x 454.7cm) |

なら なら ならこくりつはくふつかん奈良県 奈良市 奈良国立博物館 |  |

| 紙本著色辟邪絵 (しほんちゃくしょくへきじゃえ)[222][223] |

— |

1100平安時代、12世紀 元々は絵巻物(益田家本地獄草紙乙巻)。 |

かけしく かみ絵巻物(五幅の掛軸に改装) 紙に顔料 (25.8-26.0 x 39.2-77.2cm) |

なら なら ならこくりつはくふつかん奈良県 奈良市 奈良国立博物館 |  |

| 紙本墨画淡彩山水図 (しほんぼくがたんさいさんすいず) 水色巒光図 (しぃしょくらんこうず)[224][225] |

しゆうぶん伝 周文 | 1445室町時代、1445年 上辺には江西龍派、信仲明篤、心田清播3僧の画賛が記されている。 |

かけしく ふうけいか掛軸 紙に墨と淡彩顔料 (108 x 32.7cm) |

なら なら ならこくりつはくふつかん奈良県 奈良市 奈良国立博物館 |  |

| 板絵著色伝帝釈天曼荼羅図(金堂来迎壁) (いたえちゃくしょくでんたいしゃくてんまんだらず‐こんどうらいこうかべ)[6] |

— |

0800平安時代、9世紀 金堂本尊の背後の壁画は当初からこの場所にあったかどうか不明。室生寺と関係の深い室生龍穴神社の竜神信仰との関連から、この板絵は、竜神曼荼羅もしくは請雨経曼荼羅として制作された可能性がある。 |

しようへきか障壁画(板絵) 板に顔料 |

なら むろうし奈良県 宇陀市 室生寺金堂 |  |

| 麻布著色吉祥天像 (まふちゃくしょくきちじょうてんぞう)[206] |

— |

0710奈良時代 | そのた額装 麻地に顔料 (53 x 31.7cm) |

なら なら やくしし奈良県 奈良市 薬師寺 |  |

| 絹本著色阿弥陀三尊像 (けんぽんちゃくしょくあみださんそんぞう)[40][226] |

— |

1185鎌倉時代 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (154.0 x 135.0cm) |

わかやま こうやさんれいほうかん和歌山県 高野町 蓮華三昧院 |  |

| 絹本著色阿弥陀聖衆来迎図 (けんぽんちゃくしょくあみだしょうじゅらいこうず)[227] |

— |

1192平安時代-鎌倉時代 楽器を奏でる仏教聖者に囲まれた阿弥陀如来が、死者の魂を浄土に導く様を描写する。 |

かけしく かみ三幅の掛軸 絹地に顔料 |

わかやま こうや こうやさんれいほうかん和歌山県 高野町 有志八幡講十八箇院 |  |

| 絹本著色勤操僧正像 (けんぽんちゃくしょくごんそうそうじょうぞう)[226] |

— |

0794平安時代 | かけしく しようそう掛軸 絹地に顔料 (166.4 x 136.4cm) |

わかやま こうや ふもんいん和歌山県 高野町 普門院 | — |

| 絹本著色五大力菩薩像 (けんぽんちゃくしょくごだいりきぼさつぞう)[226][228] |

— |

0794平安時代 元々は五幅あったが、二幅は1888年に焼損した。現存するものは「金剛吼」「龍王吼」「無畏十力吼」の三幅。 |

かけしく かみ三幅の掛軸 絹地に顔料 金剛吼(322.8 x 179.5cm) 龍王吼(237.6 x 179.5cm) 無畏十力吼(179.5 x 179.5cm) |

わかやま こうや こうやさん ゆしはちまんこうじゅうはちかいん和歌山県 高野町 高野山有志八幡講十八箇院 |  |

| 絹本著色善女竜王像 (けんぽんちゃくしょくぜんにょりゅうおうず)[226][229] |

しようち定智 | 1145平安時代、1145年 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (163.6 x 111.2cm) |

わかやま こうや こんこうふし和歌山県 高野町 金剛峰寺 |  |

| 絹本著色伝船中湧現観音像 (けんぽんちゃくしょくでんせんちゅうゆうげんかんのんぞう)[226] |

— |

0794平安時代 | かけじく かみ掛軸 絹地に顔料 |

わかやま りゆうこういん和歌山県 高野町 龍光院 |  |

| 絹本著色仏涅槃図 (けんぽんちゃくしょくぶつねはんず)[226][230] |

— |

1086平安時代、1086年 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (267.6 x 271.2cm) |

わかやま こうや こんこうふし和歌山県 高野町 金剛峰寺 |  |

| 紙本著色山水人物図 (しほんちゃくしょくさんすいじんぶつず)[226] |

いけのたいか 池大雅 | 1723江戸時代、18世紀 | ふすまえ10面の襖絵 絹地に顔料 |

わかやま こんこうふし和歌山県 高野町 遍照光院 |  |

| 紙本著色粉河寺縁起 (しほんちゃくしょくこかわでらえんぎ)[231] |

— |

1185鎌倉時代、12世紀 | えまきもの絵巻物 紙に顔料 (30.8 x 1984.2cm) |

わかやま きのかわ こかわてら和歌山県 紀の川市 粉河寺 |

|

| 絹本著色普賢菩薩像 (けんぽんちゃくしょくふげんぼさつぞう)[232][233] |

— |

1100平安時代、12世紀 | かけしく かみ額装 絹地に顔料 (102.4 x 52.1cm) |

とつとり ちつ ふしようし鳥取県 智頭町 豊乗寺 |  |

| 絹本著色宮女図 (けんぽんちゃくしょくきゅうじょず) 伝桓野王図 (でんかんやおうず)[234][235] |

銭舜挙 | 1300元、14世紀 | かけしく しようそう掛軸 絹地に顔料 (86.1 x 29.9cm) |

おかやま おおはらけんいちろう岡山県個人所蔵。 |  |

| 紙本墨画淡彩山水図 (しほんぼくがたんさいさんすいず)[236] |

せつしゆう雪舟 | 1420室町時代 | かけしく ふうけいか掛軸 紙に墨と淡彩顔料 |

おかやま おおはらけんいちろう岡山県個人所蔵。 |  |

| 絹本著色普賢延命像 (けんぽんちゃくしょくふげんえんめいぞう[237][238] |

— |

1153平安時代、1153年 | かけしく かみ掛軸 絹地に顔料 (149.3 x 86.6cm) |

ひろしま おのみち しこうし広島県 尾道市 持光寺 |  |

| 平家納経 (へいけのうきょう)[239][240][241] |

平清盛と32人の平家一族 | 1164平安時代、1164年 『法華経』30巻、『阿弥陀経』・『般若心経』・平清盛願文各1巻。厳島神社に奉納された。 |

そうしよくきよう33巻の装飾経・金銀装雲竜文銅製経箱・蔦蒔絵唐櫃 ink on decorated paper 方便品(25.4 x 537.9cm), 譬喩品(27.2 x 767.4cm) 法師品(24.9 x 270.7cm) 寿量品(26.5 x 266.8 cm) |

ひろしま はつかいち いつくしましんしや広島県 廿日市市 厳島神社 |

|

| 紙本墨画淡彩四季山水図 (しほんぼくがしきさんすいず)[242] |

せつしゆう 雪舟 | 1486室町時代、1486年以降 | えまきもの巻物 紙に墨と淡彩顔料 (37.0 x 159cm) |

やまくち ほうふ もうりはくふつかん山口県 防府市 毛利博物館 |  |

閉じる

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

Remove ads