トップQs

タイムライン

チャット

視点

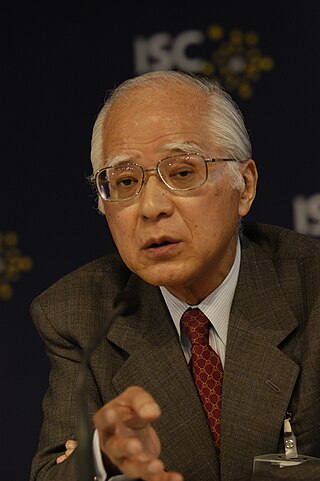

小和田恆

日本の外交官 ウィキペディアから

Remove ads

小和田 恆(小和田 恒、おわだ ひさし、1932年〈昭和7年〉9月18日 - )は、日本の外交官、国際法学者。第22代国際司法裁判所(ICJ)所長。

Remove ads

経歴

要約

視点

生い立ち

新潟県北蒲原郡新発田町(現:新発田市)生まれ[1]。小和田毅夫・静夫妻の次男で、8人きょうだいの4番目[2]。父・毅夫は新潟県立高田校長を務めた[3]。生家の跡地は現在清水園の駐車場となっている[4]。本籍地は新潟県村上市。

旧制新潟県立柏崎中学校(現:新潟県立柏崎高等学校)2年のとき、父の転勤により旧制新潟県立高田中学校に転校した[2]。高田中学校在学中の学制改革を経て新潟県立高田高等学校を卒業し、東京大学文科一類に進学し、東京大学教養学部教養学科(国際関係論分科[5])在学中の1954年(昭和29年)に外交官領事官試験に合格、翌年の1955年 (昭和30年)に大学を卒業して(教養学士)、外務省に入省した。

外務省

外務省入省後に英ケンブリッジ大学に留学し、1956年(昭和31年)にイギリス法学士(LL.B.)を取得[6]。外務省条約局法規課(1959年〈昭和34年〉 - 1963年〈昭和38年〉)[6]。在ソ連日本国大使館一等書記官に就任する。ロシア語に堪能であるため北方領土問題、漁業交渉、サハリン残留韓国人の帰国問題などを担当した[7]。1963年(昭和38年)、東京大学法学部の非常勤講師に就任し(在外勤務中を除く)、1988年まで国際法、国際機関論の講義にあたる。以降国際連合日本政府代表部一等書記官などを経て、1971年(昭和46年)に欧亜局大洋州課長、外務大臣秘書官事務取扱、1972年(昭和47年)に国際連合局政治課長、1974年(昭和49年)に条約局条約課長。

1976年(昭和51年)に 第67代福田赳夫内閣総理大臣秘書官に就任し日中平和友好条約の作成に参加する。同秘書官には他に福田康夫、保田博、棚橋祐治らがいる。1979年(昭和54年)には在米大使館公使、6年前からの招聘にようやく応えハーバード大学ロー・スクール客員教授に就任し一家で渡米する。日本電信電話公社(現:NTT)の物資調達解放をめぐる日米交渉で、ストラウス合衆国通商代表から交渉の根回し役に指名されたのが小和田で、大筋合意する立役者となった。在ソ連大使館公使、1984年(昭和59年)に条約局長、1987年(昭和62年)に外務大臣官房長、1988年(昭和63年)に経済協力開発機構(OECD)政府代表部(特命全権大使)、1989年(平成元年)に外務審議官(政務担当)、1991年(平成3年)に外務事務次官、1994年(平成6年)に国連大使などを歴任する。外務事務次官であった1991年(平成3年)の湾岸戦争の際には、自衛隊の派遣に反対の立場をとった。同じく外務事務次官時代に起こった慰安婦問題に関しては法的には解決済みである事実をあえて無視して謝罪と賠償の方針を決め当時の宮沢喜一首相に進言して「河野談話」のきっかけを作った[8]。

1992年(平成4年)の天皇明仁による初の天皇訪中は小和田恆事務次官が主導していたことが2023年の外交文書公開で明らかになった[9]。

1993年(平成5年)、長女の雅子が皇室に入内したため、同年7月に外務省を退官し外務省顧問に就任する。任期2年の外務事務次官退任後は駐米日本大使に就任するのが既定のコースであったが、人員上就任せず翌年まで顧問を務める。

1995年(平成7年)国会の場で昭和62年の外務大臣官房長時代に創価学会の池田大作一行が香港並びにタイ、マレーシア、シンガポールを訪問する際に便宜を図った疑惑を追及された(第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号 平成7年11月27日 [10] )。

1994年(平成6年)、国連大使と国連日本政府常駐代表(特命全権大使)に就任する。外務省には慣例通り駐米大使への就任論が強かったが、皇太子妃の実父という立場で困難な日米交渉に関与し「傷がつく」ことを懸念し、当時の河野洋平外相、宮澤喜一首相らが同意しなかったとされる[11]。

一方で当時の日本は常任理事国入り(G4諸国)という難題を抱えており、「エース格」を国連に送り込んだという意味合いもあった[12]。1998年10月まで務め、同時に米国のコロンビア大学、ニューヨーク大学・ロー・スクール客員教授に就任し国際法の教授にあたった[13]。

入省以来、外務省外では国際連合総会第6委員会、国連友好関係特別委員会、国連宇宙空間平和利用委員会、深海底平和利用委員会等の代表において、国際法分野で一貫して活動してきた。その他に参加した主要な国際法分野における国際法会議としては、第二次国連海洋法会議(UNCLOS・1960年)、国連条約法会議(1968年 - 1969年)、第三次国連海洋法会議(1979年 - 1982年)、コペンハーゲン社会開発サミット(1994年)、第49回国連総会(1994年 - 1995年)、アフリカ統一機構総会(1995年 - 1997年)、第4回北京世界女性会議(1995年)、米州機構会議(1996年)、非同盟諸国首脳会議(1997年 - 1998年)及び国際刑事裁判所設立外交会議(1998年)などがある。

1997年(平成9年)1月と1998年(平成10年)4月に国際連合安全保障理事会(UNSC)の議長を務める[14]。1998年(平成10年)、財団法人日本国際問題研究所理事長[15]、世界銀行総裁特別顧問に就任する[16][17]。1999年(平成11年)、オランダ王国ハーグ市の平和宮にあるハーグ国際法アカデミー教授に就任する[18]。

国内では、2000年から早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授(国際機構論)[19][20]、大阪大学大学院国際公共政策研究科(OSIPP)客員教授[21]、放送大学教授(国際関係論)[22]、ハーバード・ロー・スクール客員教授[23](Mitsubishi Visiting Professor、三菱客員教授[注釈 1])にそれぞれ就任する。さらに民間外交推進協会(FEC)評議員会議長就任[24]。日本国際問題研究所理事長[25](1999年3月 - 2003年1月)。外務省顧問、世界銀行総裁上級顧問、2002年(平成14年)からは広島大学の学術顧問も兼任し[26]、「ひろしま平和貢献構想策定」平和政策研究会・ワーキンググループ研究顧問に就任する[27]。

国際司法裁判所

2003年(平成15年)に国際司法裁判所(ICJ、オランダ・ハーグ)判事に任命された[28]。前任は、小田滋(1976年 - 2003年まで3期27年間)[29]。2009年(平成21年)国際司法裁判所所長に国際選挙の互選で選出された。ICJの所長に日本人が就任するのは初めて[30]。所長任期は3年で、2012年(平成24年)2月に退任した[31]。所長選挙は、15人の判事による互選方式で実施された。中曽根弘文外務大臣は「小和田氏の今後のさらなる活躍を期待する。日本は、今後も国際社会における法の支配の推進に積極的に貢献していきたい」という談話を発表した。2010年(平成22年)7月22日にセルビアからのコソボの独立の是非に関して、国際法違反には当たらないとの判断を下した(コソボ#コソボの独立も参照)。所長退任後は判事を継続。2007年(平成19年)、広島大学大学院総合科学研究科顧問教授、オランダのライデン大学名誉教授、国際法協会日本支部理事[32]、日本国際法学会名誉理事[33]、アジア国際法学会会長[34]、アメリカ国際法学会名誉会員、万国国際法学会(Institut de Droit International)正会員(アソシエイト)[35]、常設仲裁裁判所国別裁判官団判事に就任する[36][37]。2018年(平成30年)、核脅威イニシアティブ(NTI)名誉役員に就任する[38]。同年6月7日付で国際司法裁判所判事を退任[39]。中学生の時の敗戦体験がキャリアの出発点になった旨、法の支配の実現を目的とする仕事に人生を通じて就くことができ、幸せであるという旨を語った[39]。国際司法裁判所判事の後任は岩沢雄司(任期は2021年2月まで)[40]。

Remove ads

年譜

- 1951年(昭和26年)(19歳)、新潟県立高田高等学校卒業

- 1955年(昭和30年)(23歳)、東京大学教養学部教養学科(国際関係論分科)卒業[6]、外務省に入省

- 1956年(昭和31年)(24歳)、英国・ケンブリッジ大学でイギリス法学士(LL.B.)を取得[6]

- 1959年(昭和34年)(27歳)、外務省条約局法規課(1963年(昭和38年)まで)[6]

- 1962年(昭和37年)(29歳)、東京大学非常勤講師

- 1965年(昭和40年)(32歳)、在ソ連日本国大使館一等書記官

- 1968年(昭和43年)(35歳)、国際連合日本政府代表部一等書記官

- 1971年(昭和46年)(38歳)、外務省欧亜局大洋州課長、外務大臣秘書官事務取扱、西欧二課課長

- 1972年(昭和47年)(39歳)、国際連合局政治課長

- 1973年(昭和48年)(40歳)、宮内庁御用掛[42][43]

- 1974年(昭和49年)(41歳)、条約局条約課長

- 1976年(昭和51年)(43歳)、福田赳夫内閣総理大臣秘書官

- 1979年(昭和54年)(46歳)、在アメリカ合衆国日本国大使館公使、ハーバード大学法学部客員教授

- 1981年(昭和56年)(48歳)、在ソ連日本国大使館公使

- 1983年(昭和58年)(51歳)、在ソ連特命全権公使

- 1984年(昭和59年)(52歳)、条約局長

- 1987年(昭和62年)(55歳)、外務大臣官房長、ハーバード大学法学部客員教授

- 1989年(昭和64年)(57歳)、OECD日本政府代表部特命全権大使、外務審議官

- 1991年(平成3年)(59歳)、外務事務次官

- 1993年(平成5年)(61歳)、外務省を退官、外務省顧問

- 1994年(平成6年)(62歳)、国際連合日本政府常駐代表部特命全権大使、ニューヨーク大学法学部客員教授、コロンビア大学法学部非常勤教授

- 1997年(平成9年)(65歳)、国連安全保障理事会(UNSC)議長

- 1998年(平成10年)(66歳)、日本国際問題研究所理事長、世界銀行総裁特別顧問

- 1999年(平成11年)(67歳)、ハーグ国際法アカデミー教授

- 2000年(平成12年)(68歳)、早稲田大学大学院教授、大阪大学大学院国際公共政策研究科客員教授、放送大学教授、ハーバード大学法学部客員教授、民間外交推進協会(FEC)評議員会議長

- 2001年(平成13年)(69歳)、名桜大学客員教授、早稲田大学アジア太平洋研究センター客員教授、常設仲裁裁判所裁判官

- 2002年(平成14年)(70歳)、広島大学学術顧問、平和政策研究会ワーキンググループ研究顧問

- 2003年(平成15年)(71歳)、国際司法裁判所(ICJ)判事

- 2005年(平成17年)(73歳)、ミュージック・フロム・ジャパン名誉会長

- 2006年(平成18年)(74歳)、大学セミナーハウス顧問

- 2007年(平成19年)(75歳)、広島大学大学院総合科学研究科顧問教授、ライデン大学名誉教授、国際法協会日本支部理事、アジア国際法学会会長、日本国際法学会名誉理事、アメリカ国際法学会名誉会員、万国国際法学会正会員、常設仲裁裁判所国別裁判官団判事

- 2009年(平成21年)(77歳)、第22代国際司法裁判所所長

- 2012年(平成24年)(80歳)、国際司法裁判所所長を退任

- 2018年(平成30年)(86歳)、国際司法裁判所判事を退任。核脅威イニシアティブ(NTI)名誉役員[38]

- 2019年(平成31年)(87歳)、二松学舎大学名誉博士授与

Remove ads

著名な判決

- 占領下のパレスチナ領域における壁建設の法的帰結 - 2004年7月9日[44]

- ペトラ・ブランカ事件(マレーシア対シンガポール) - 2007年2月26日

- ウルグアイ河パルプ工場事件(ウルグアイ対アルゼンチン) - 2008年5月23日

- スレブレニツァの虐殺(ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ) - 2007年2月26日

- 黒海海洋境界画定事件(ルーマニア対ウクライナ) - 2009年2月3日

- 航行及び関連する権利に関する紛争事件(コスタリカ対ニカラグア) - 2009年7月13日

- フランスにおける特定の刑事手続きに関する事件(フランス対コンゴ) - 2009年7月13日

- 外交関係に関する特定問題事件(ホンジュラス対ブラジル) - 2010年5月12日

- コソボに関する一方的独立宣言の国際法適合性[45] - 2010年7月22日

- 民事及び商事問題における管轄権と判決の執行事件(ベルギー対スイス) - 2011年4月5日

- 国家の裁判権免除事件(ドイツ対イタリア) - 2012年2月3日

家族・親族

親族

- 父:小和田毅夫 - 高校教員(新潟県立高校長[3])。高田市教育委員長。

- 兄:顯 - ロンドン大学助教授、専修大学教授[46]

- 姉:恭子 - 播磨耐火煉瓦常務・片田中夫人

- 弟:隆 - トヨタ自動車顧問弁護士、資生堂学園監事

- 弟:統 - 海上保安庁次長、瑞宝中綬章受章

- 弟:亮 - 国土交通省港湾技術研究所所長、港湾空港技術研究所理事

- 妹:紀子 - みずほ銀行常務取締役・柏原一英夫人[46]

- 妻:優美子 - 日本ユニセフ評議員。1938年(昭和13年)1月30日、江頭豊寿々子夫妻の長女として富山県富山市で誕生。父方祖父は海軍中将・江頭安太郎、母方祖父は海軍大将・山屋他人[46]。以後は東京都目黒区へ移居し、1956年(昭和31年)3月、田園調布雙葉中学校・高等学校卒業後、1956年(昭和31年)4月慶應義塾大学文学部フランス文学科入学[47]。1960年(昭和35年)、同大学卒業と同時にエールフランス入社[48]。のちに、同社の極東支配人秘書官を務める。結婚適齢期を迎えたころ、「外交官に嫁がせるように」と駐米海軍武官・竹内重利中将と妻の寿子が江頭夫妻に勧める。その後、寿子が旧知の在フランス日本国大使館書記官・西村熊雄に紹介し、西村が結婚相手として考えたのが当時在ドイツ大使館一等書記官であった恒であり、直後に西村夫妻が同席し都内でお見合いをした[49]。また、別日に福田赳夫が恒に江頭優美子を紹介し[50]、10月7日に恒と結婚。1993年(平成5年)、同年4月開学の静修女子大学の客員教授として招かれることになっていたが、雅子が皇太子妃に冊立されたことで白紙になった。

- 長女:皇后雅子 - 第126代天皇・徳仁の皇后。

- 次女:池田礼子 - 国際公務員。日本ユニセフ協会顧問[注釈 3]。

- 三女:渋谷節子 - 文化人類学者、翻訳家。福知山公立大学教授[注釈 3]。

→小和田家については「皇后雅子 § 生家・小和田家」を参照

Remove ads

人物像

- 小和田はソビエト連邦、スイス、米国、イギリス、フランス、オランダ計6か国の赴任経験があり、赴任するときは家族全員で赴任した[注釈 4]。

- 「カミソリ小和田」と呼ばれており、外務省内で小和田と論争して勝てるものはいないと第122代外務大臣・柿沢弘治は語っている[要出典]。

- 小和田は1965年外務省入省であるが、岡本行夫(1968年外務省入省。外務省北米一課長の時に小和田の部下だった)、斎藤邦彦(1958年外務省入省)らは、国際法学会で恆が発言すると会場が静まり返って傾聴するほどであったと語り、あれほど有能な人は見たことがないと述べている[51]。根回しも一流であり米国のベーカー国務長官、第3代ロシア連邦首相プリマコフなど幅広い人脈を持っていることでも有名である[52]。

- 初代国連大使・加瀬俊一によると、小和田の実力は世界中で知られており、1991年には恆を国連事務総長にしようとイギリスを中心に欧米の外交官らが動いたことがあったという[53]。

- 第58代内閣総理大臣・池田勇人や大平正芳が率いた「宏池会」の名付け親である陽明学者・安岡正篤が主宰する「而学会」に江藤淳らとともに参加した[54]。

Remove ads

外務省同期

著書・論文

- 『国際機構の規範定立行為と国内法制-統治権能の国際的配分に関する一試論』(『国家管轄権-山本草二先生古希記念』1998年)

- 『条約法における留保と宣言に関する一考察』(『国際法、国際連合と日本-高野雄一先生古希記念論文集』1987年)

- 『ニカラグァに対する軍事的活動事件-管轄権及び受理可能性』(国際法外交雑誌、1986年)

- 『ニカラグァに対する軍事的活動事件-仮保全措置指示要請』(国際法外交雑誌、1985年)

- 『国際刑事裁判所設立の意義と問題点』(国際法外交雑誌、1999年)

- 『座談会 アジア国際法学会の設立と今後の展望』(法律時報 79(12)、96-111、2007年)

- "Justice and Stability in the International Order" (The Japanese Annual of International Law, 1996年)、

- "Annual Review of Japanese Practice in International Law" (The Japanese Annual of International Law, 1961年 - 1988年)、

- "Some Reflections on the Problem of International Public Order" (The Journal of International Law and Diplomacy,Kokusaiho Gaiko Zassi vol. 102(3), 343-372, 2003年)

- "Reconceptualization of the International Rule of Law in a Globalizing World",( Japanese Yearbook of International Law, vol.51, 3-20, 2008年)

- 小田滋と共著『The practice of Japan in international law 』東京大学出版会、1982年 ISBN 4130370081

- 『参画から創造へ-日本外交の目指すもの』都市出版、1994年9月 ISBN 4924831107

- 聞き手:山室英男『外交とは何か』NHK出版、1996年7月 ISBN 4140802685

- 山影進と共著『国際関係論』放送大学教育振興会〈放送大学大学院教材〉2002年4月、ISBN 4595133138

- ロザリン・ヒギンズと共著『平和と学問のために-ハーグからのメッセージ』丸善〈叢書インテグラーレ 5〉2008年3月、ISBN 978-4621079720

- "The Practice of Japan in the Field of International Law"(共著、1984年)

- 山本吉宣・上川陽子・田中明彦・金城亜紀・赤松秀一編『「学ぶこと」と「思うこと」 学び舎の小和田恆先生』(信山社、2022年12月)、回想聞き書きも収録

Remove ads

講演

- 国連加盟40周年記念シンポジウム「冷戦後の国連と日本の課題」(国連大学本部・1999年)[55]

- 『国連の改革と日本の役割』(名古屋大学・1998年)

- 『冷戦後の国際連合野役割』第5回講演会(早稲田大学アジア太平洋研究センター大学院アジア太平洋研究科)

- 『危機の時代における国連外交』公開講座特別講演(敬和学園大学)

- 『日米アジア問題懇談会』(ハーバード大学・1999年)

- 『21世紀「日本文明」の行方・グローバル時代に生き残れるか』基調講演:サミュエル・P・ハンティントン(ハーバード大学)[56]

- 「第3回経団連・世銀グループ合同会議」(米国ワシントン・世界銀行本部)

- 『アジア太平洋地域ヒアリング』国連ミレニアム総会の準備会合(国連大学)

- 「ビジョン2020日・ASEAN協議会」第1回会合(ベトナム・ハノイ)

- 『国際秩序と米国』アメリカス学会・2000年度前期特別講演会(天理大学)[57]

- 『国際公益と日本外交』国際公共政策特殊講義(大阪大学大学院)[58]

- 『21世紀の大学像を求めて』東京大学教養学部創立50周年記念シンポジウム(東京大学)

- 『21世紀のアジア・太平洋』21世紀国際フォーラム(早稲田大学)

- 「国際社会と日本」(椙山女学園大学)

- 「国連による平和構築活動と日本 -アフガン復興支援を中心として-」(名古屋大学大学院)[59]

- 第10回国際哲学オリンピック東京大会(国連大学)[60]

- 国連訓練調査研究所(UNITAR)共催「第三回研修プログラム」

- 『冷戦後の世界と日本外交』国連訓練調査研究所(UNITAR)共催「第三回研修プログラム」[61]

- 『開発問題における日本の役割を考える』ワシントンDC開発フォーラム(国際協力機構米国事務所)

- 『9.11事件をめぐる国際法的考察』第4回外交講座(金沢大学)

- 『国際法と各国での適用について』年次講演会(シンガポール法律アカデミー)

- 『グローバリゼーションと国際社会 -文明の衝突と普遍的価値の問題-』(広島大学大学院総合科学研究科)

- 『国際司法裁判所-その機能と展望』(京都大学法経済学部)[62]

- 『国際司法裁判所の最近の活動』(立命館アジア太平洋大学)

- 『国際司法裁判所の現在と将来』(東京大学法学部)

Remove ads

栄典

勲章

ヨルダン:独立勲章 -

ヨルダン:独立勲章 -  (1990年)

(1990年) フランス:レジオンドヌール勲章 -

フランス:レジオンドヌール勲章 -  (1992年)[63]

(1992年)[63] ドイツ:ドイツ連邦共和国功労勲章 -

ドイツ:ドイツ連邦共和国功労勲章 -  (1994年)[64]

(1994年)[64]

名誉称号

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads