トップQs

タイムライン

チャット

視点

那須郡

栃木県(下野国)の郡 ウィキペディアから

Remove ads

人口35,938人、面積565.12km²、人口密度63.6人/km²。(2025年9月1日、推計人口)

以下の2町を含む。

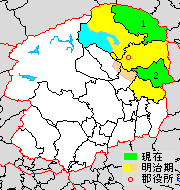

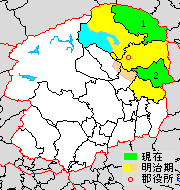

郡域

上記の2町のほか、1878年(明治11年)に行政区画として発足した当時の郡域は、現在の行政区画では概ね以下の区域に相当する。

矢板市、さくら市の地域は後に塩谷郡に編入されている。その他にも塩谷郡との境界変更が行われている。

古代

評督

那須国造を務めていた飛鳥時代の豪族の那須韋提は那須国造碑によると永昌元年己丑(持統天皇3年、689年)4月に那須評(7世紀末~大宝律令制定以前の那須郡の称)の評督になったという。

郡衙

→詳細は「那須官衙遺跡」を参照

8~10世紀の那須郡の郡衙跡は、那珂川町小川の梅曽にある那須官衙遺跡[1](なすかんがいせき[2])(北緯36.78113347度 東経140.10971512度[3])であると考えられている。

この遺跡は那珂川と箒川の合流地点の近くの、箒川の形成した段丘上に位置する。 昭和の初期より古瓦が散布することから寺院跡だと考えられ梅曽廃寺と呼ばれていたが、発掘により郡衙跡であることが分かった。1976年(昭和51年)に国の史跡に指定された。 郡衙は南北200m、東西400~600mほどの範囲にあり、その中を溝で西・中央・東さらに南東の4ブロックに分けている。西ブロックは幅4m、深さ1mの大溝によって囲われた1辺約200mの不正方形で、倉庫と考えられる総柱式の掘立建物が多数見つかっていることから倉院と考えられている。中央・東ブロックは宅地になっている。中央ブロックからは礎石立ちの倉庫と考えられる建物が2棟検出されている[4]。東ブロックは実務を行う場所(事務官衙)であったと推定される。またこれらの南方には館や厨家があったと思われるが、このうちの館に関連する施設は南東ブロックにあったと考えられる。 所有者(管理者)は那珂川町 他である[5]。

郡寺

那須郡の郡寺は上記那須官衙遺跡の北方、那須郡那珂川町浄法寺下坪に位置する浄法寺廃寺(北緯36.786750度 東経140.109111度[6])であると考えられている。この遺跡は7世紀中葉ごろに創建された寺院の跡で、那須官衙遺跡と同じく箒川右岸の台地上に位置する。

式内社

→「下野国の式内社一覧」も参照

Remove ads

中世以降

要約

視点

中世・江戸時代

近代以降の沿革

幕末の知行

- 幕末 - 下大塚新田村が廃村。(4町293村)

- 慶応4年6月4日(1868年7月23日) - 佐賀藩士の鍋島道太郎が真岡知県事に就任。幕府領・旗本領を管轄。

- 明治初年(4町284村)

- 万行村・小鍋村が合併して十一人前村となる。

- 綱子村・逃室村・西寄居村・松室村・夕狩村が合併して豊原村となる。

- 河戸新田が下河戸村に編入。

- 奥沢新田村が上奥沢村に編入。

- 久保村が乙連沢村に編入。

- 中野内村(現那須塩原市)が西遅沼村に編入。

- このころ東泉村の一部(寺社領)が日光県の管轄となる。

- 明治2年2月15日(1869年3月27日) - 真岡知県事が日光県に改称。

- 明治4年(4町1宿282村)

- 1873年(明治6年)(4町1宿281村)

- 1874年(明治7年)(4町1宿268村)

- 三斗内村・西戸野内村が合併して実取村となる。

- 下滝村・上滝村が合併して滝村(現大田原市)となる。

- 中居村・八木沢村が合併して親園村となる。

- 上蛭田村・下蛭田村が合併して蛭田村となる。

- 中梓村・下梓村・吉野目村が合併して梓村となる。

- 西戸田村・塙村・入江野村が合併して三箇村となる。

- 沓石村が大畑村に、狐島村が湯津上村に、中井上村・新熊田村が熊田村に、八ヶ平村が中山村にそれぞれ編入。

- 大和久村(現那須烏山市)が南大和久村に改称。

- 1875年(明治8年)(4町1宿246村)

- 東沓掛村・西沓掛村が合併して沓掛村となる。

- 青木若目田村・岡和久村・滝野沢村が合併して滝岡村となる。

- 塩阿久津村・大久保村(現那須町)が合併して富岡村となる。

- 島村・方京村が合併して島方村となる。

- 上井口村・下井口村が合併して井口村となる。

- 烏山城下・酒主村が合併して烏山町となる。

- 桜井村・堀米村が小滝村に、川下村・平林村・沼野袋村が大田原宿に、湯舟村・大ヶ谷村・唐木田村・丸作村が芦野村に、河原向新田村が今泉村に、袋島村・東荻野目村が下中野村にそれぞれ編入。

- 原町村が五輪塚村を編入ののち大田原宿に編入。

- このころ七軒町村が大田原宿に編入。

- 1876年(明治9年)(6町1宿222村)

- 沼畑村・小郷野村・一本木村・高畑村・大滑村・船沢村が合併して穂積村となる。

- 大沢村(現那珂川町)・苅田村が合併して芳井村となる。

- 三色手村・小種島村・上沼村が合併して花園村となる。

- 十一人前村・深作村が合併して大里村となる。

- 山田村・亀山村(現大田原市)・湯殿村が合併して片田村となる。

- 大久保村(現大田原市亀久)・入亀山村が合併して亀久村となる。

- 芋淵村・向宿村が合併して睦家村となる。

- 船山村・寺方村・松原村・竹野内村・吉際村が合併して富池村となる。

- 寺内村が滝村(現大田原市)に、赤坂村が高林村に、赤淵村が細竹村に、杉渡戸村が越堀村に、樋沢村が鍋掛村にそれぞれ編入。

- 稗田村が豊田村に、阿久津村が黒羽田町に、石井沢村が黒羽向町にそれぞれ改称。

- 1878年(明治11年)11月8日 - 郡区町村編制法の栃木県での施行により、行政区画としての那須郡が発足。郡役所を大田原宿に設置。

- 1879年(明治12年)

- 2ヶ所ずつ存在した岩崎村、滝村、和田村、富山村、野上村、向田村がそれぞれ西岩崎村(現那須塩原市)、東岩崎村(現那須町)、北滝村(現大田原市)、南滝村(現那須烏山市)、南和田村(現さくら市)、北和田村(現那須塩原市)、西富山村(現那須塩原市)、東富山村(現那珂川町)、北野上村(現大田原市)、南野上村(現那須烏山市)、南向田村(現那須烏山市)、北向田村(現那珂川町)に改称。

- 大和久村(現大田原市)が北大和久村に改称。

- 1880年(明治13年) - 那須開墾社が起立。(6町1宿223村)[16]

- 1881年(明治14年) - 青木開墾、埼玉開墾、佐野開墾、那須東原天蚕場、加治屋開墾が起立。(6町1宿228村)[16]

- 1882年(明治15年) - 三島村が起立。(6町1宿229村)

- 1883年(明治16年) - 共墾社が起立。(6町1宿230村)[16]

- 1885年(明治18年)(6町1宿230村)

- 4月 - 那須農場が起立。[16]

- 6月 - 那須農場が豊浦農場に改称。

- 那須開墾社・加治屋開墾の区域に那須野村が起立。

- 1886年(明治19年) - 鹿畑村・倉骨村の各一部より傘松農場[17] が起立。(6町1宿231村)[16]

- 1887年(明治20年)(6町1宿233村)[16]

- 戸田開墾が起立。

- このころ渡辺開墾が起立。

- 1889年(明治22年) - 那須野村が西那須野村に改称。

町村制以降の沿革

- 1889年(明治22年)4月1日 - 町村制の施行により、以下の町村が発足。(6町24村)

- 大田原町 ← 大田原宿、苅切村(現大田原市)

- 親園村 ← 親園村、滝岡村、滝沢村、実取村、花園村、宇田川村、荻野目村(現大田原市)

- 野崎村 ← 沢村、成田村、豊田村(現矢板市)、薄葉村、平沢村、上石上村、下石上村(現大田原市)

- 佐久山町 ← 佐久山町、藤沢村、福原村、大神村(現大田原市)

- 上江川村 ← 南和田村、上河戸村、下河戸村、穂積村、金枝村、鹿子畑村(現さくら市)

- 下江川村 ← 熊田村、月次村、志鳥村、上川井村、下川井村、南大和久村、藤田村、三箇村(現那須烏山市)

- 荒川村 ← 田野倉村、小塙村、高瀬村、小河原村、森田町、東原村、大里村、曲田村、曲畑村、岩子村、大金村、宇井村、小倉村、八ヶ代村、福岡村、鴻野山村、小白井村(現那須烏山市)

- 向田村 ← 南向田村、南野上村、落合村、神長村、南滝村(現那須烏山市)

- 境村 ← 小原沢村、下境村、上境村、宮原村、小木須村、大木須村、横枕村、大沢村(現那須烏山市)

- 烏山町(単独町制。現那須烏山市)

- 七合村 ← 大桶村、興野村、滝田村、谷浅見村、中山村(現那須烏山市)、白久村(現那須烏山市・現那珂川町)、谷田村(現那珂川町)

- 西武茂村 ← 久那瀬村、松野村、東富山村、三河又新田、北向田村(現那珂川町)

- 武茂村 ← 馬頭村、健武村、矢又村、小口村、和見村(現那珂川町)

- 大内村 ← 谷川村、盛泉村、大内村、大那地村(現那珂川町)

- 大山田村 ← 小砂村、大山田下郷、大山田上郷(現那珂川町)

- 那珂村 ← 小川村、吉田村、高岡村、片平村、東戸田村、三輪村、恩田村、薬利村、芳井村、浄法寺村(現那珂川町)

- 湯津上村 ← 湯津上村、佐良土村、蛭田村、蛭畑村、小船渡村、狭原村、新宿村、片府田村、傘松農場(現大田原市)

- 川西町 ← 黒羽向町、大豆田村、余瀬村、蜂巣村、檜木沢村、寒井村(現大田原市)

- 黒羽町 ← 黒羽田町、北滝村、八塩村、前田村、堀之内村、北野上村、片田村、亀久村、矢倉村(現大田原市)

- 須賀川村 ← 須賀川村、須佐木村、雲巌寺村、川上村、南方村(現大田原市)

- 両郷村 ← 両郷村、寺宿村、木佐美村、河原村、大久保村、久野又村、中之内村、川田村、大輪村(現大田原市)

- 伊王野村 ← 伊王野村、稲沢村、梁瀬村、沼井村、睦家村、東岩崎村、大和須村、梓村、大畑村、蓑沢村(現那須町)

- 芦野町 ← 芦野町、富岡村、寄居村、横岡村および豊原村の一部(現那須町)

- 那須村 ← 高久村、大島村、漆塚村、湯本村および豊原村の大部分、寺子村の一部(現那須町)

- 鍋掛村 ← 鍋掛村、越堀村、野間村、寺子村の一部(現那須塩原市)

- 金田村 ← 中田原村、小滝村、乙連沢村、練貫村、市野沢村、富池村、羽田村、南金丸村、北金丸村、鹿畑村、倉骨村、赤瀬村、北大和久村、奥沢村、上奥沢村、町島村、今泉村、荒井村、戸ノ内村、岡村(現大田原市)

- 東那須野村 ← 東小屋村、山中新田、三本木村、沼野田和村、木曽畑中村、下中野村、上中野村、島方村、大原間村、上大塚新田、沓掛村、上厚崎村、下厚崎村、前弥六村、北弥六村、笹沼村、上郷屋村、波立村、中内村、無栗屋村、塩野崎村、鹿ノ崎村、唐杉村、北和田村、黒磯村、小結村、鳥ノ目村、豊浦農場、埼玉開墾、共墾社、佐野開墾、渡辺開墾、那須東原天蚕場(現那須塩原市)

- 狩野村 ← 三島村、石林村、南郷屋村、東関根村、西富山村、東遅沢村、西遅沢村、槻沢村、高柳村、井口村、関根村(現那須塩原市)

- 西那須野村(単独村制。現那須塩原市)

- 高林村 ← 高林村、百村、洞島村、箕輪村、亀山村、西岩崎村、細竹村、箭坪村、油井村、板室村、木綿畑村、鴫内村、湯宮村、青木開墾、戸田開墾(現那須塩原市)

- 1891年(明治24年)5月29日 - 武茂村が町制施行・改称して馬頭町となる。(7町23村)

- 1895年(明治28年)4月28日 - 西武茂村が武茂村に改称。

- 1897年(明治30年)7月1日 - 郡制を施行。

- 1912年(明治45年)4月1日 - 東那須野村の一部(大字黒磯・豊浦・上厚崎・下厚崎・埼玉・鳥の目・小結・東原・渡辺・共墾社)が分立して黒磯町が発足。(8町23村)

- 1923年(大正12年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 1926年(大正15年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地域区分名称となる。

- 1932年(昭和7年)4月1日 - 西那須野村が町制施行して西那須野町となる。(9町22村)

- 1938年(昭和13年)7月1日 - 那珂村が町制施行・改称して小川町となる。(10町21村)

- 1954年(昭和29年)3月31日 - 烏山町・向田村・境村・七合村が合併し、改めて烏山町が発足。(10町18村)

- 1955年(昭和30年)

- 1960年(昭和35年)4月1日 - 烏山町の一部(大字白久の一部)が小川町に編入。

- 1970年(昭和45年)11月1日 - 黒磯町が市制施行して黒磯市となり、郡より離脱。(6町2村)

- 1971年(昭和46年)9月1日 - 南那須村が町制施行して南那須町となる。(7町1村)

- 1982年(昭和57年)4月1日 - 塩谷郡塩原町の所属郡が当郡に変更。(8町1村)

- 2005年(平成17年)

変遷表

自治体の変遷

Remove ads

行政

- 歴代郡長

特記なき場合『那須郡誌』による[18]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads