トップQs

タイムライン

チャット

視点

ロシア語

インド・ヨーロッパ語族のスラヴ語派に属する言語 ウィキペディアから

Remove ads

ロシア語(ロシアご、русский язык、[ˈruskʲɪj jɪˈzɨk] (![]() 音声ファイル) ルスキー・イズウィーク)は、インド・ヨーロッパ語族のスラヴ語派東スラヴ語群に属する言語。露語(ろご)とも略され、ロシア連邦の公用語。表記体系はキリル文字である。

音声ファイル) ルスキー・イズウィーク)は、インド・ヨーロッパ語族のスラヴ語派東スラヴ語群に属する言語。露語(ろご)とも略され、ロシア連邦の公用語。表記体系はキリル文字である。

Remove ads

特徴

標準ロシア語は古東スラヴ語(東スラヴ語群)と教会スラヴ語(南スラヴ語群)の要素が混交して発展した言語である。そのため言語学的に東スラヴ語群に分類されるウクライナ語やベラルーシ語とは異なり、東スラヴ語と南スラヴ語との間の二重語が豊富である。例えばスラヴ祖語 *golva "頭" に由来する語で、東スラヴ語的な голова (golova) "頭" と南スラヴ語的な глава (glava) "首領" という形が併存している。

ロシア語はヨーロッパで最も母語話者が多い言語であり、母語話者数では世界で8番目に多く、第二言語の話者数も含めると世界で4番目に多い。国際連合においては、英語、フランス語、中国語、スペイン語、アラビア語と並ぶ、6つの公用語の1つである。

歴史

要約

視点

→詳細は「ロシア語の歴史」を参照

この節の加筆が望まれています。 |

スラヴ祖語

→詳細は「スラヴ祖語」を参照

聖キュリロス(キリル)と聖メトディオス

古ロシア語

→詳細は「古ロシア語」を参照

ロシア語の起源については諸説あるが、東スラヴ人が使っていた古東スラヴ語(10世紀 - 15世紀)から発展したという説が最もよく知られている。13世紀にキエフ大公国が崩壊した後、ルーシの地はモンゴル帝国に支配(タタールのくびき)されており、現代ロシア語にも財政や金融に関わる単語を中心に、タタール語などのテュルク諸語やモンゴル語の影響が残っている。その後、北東ルーシの辺境(現在のヨーロッパ・ロシア)でモスクワ大公国が成立し、この国の公用語がロシア語として独自に発展していった。

ロシア帝国の時代には、1708年にピョートル1世によってアルファベットが単純化されたのを皮切りに、ロシア語の改革が盛んとなった。18世紀後半にはミハイル・ロモノーソフが初めてロシア語の文法書を著し、標準語の形成に大きく寄与した。19世紀初頭にはアレクサンドル・プーシキンによって近代的な文語が確立した。また、宮廷は西欧諸国を模範として近代化を進めたことから、大量の専門語彙がオランダ語、フランス語、ドイツ語などから取り入れられた。その一方で、当時の上流階級はフランス語を日常的に使用しており[1]、19世紀の小説(レフ・トルストイの『戦争と平和』など)はフランス語を交えて書かれた作品が多い。

ソ連時代

ソビエト連邦ではロシア語が事実上の公用語であり、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国を除くソビエト連邦構成共和国において共通語として機能していたが、公式には公用語は存在しなかった。テュルク系のチュヴァシ人を祖先に持つレーニンがオーストロ・マルキシズムやカウツキーの影響のもと、1914年の論文『強制的な国家語は必要か?』において国家語の制定を批判した。また、自身も少数民族グルジア人の出自を持つスターリンも民族問題の専門家として民族語奨励政策を採用した結果、ソ連はその崩壊にいたるまで、ロシア語を正式な公用語の地位につけることはついになかった(ちなみに、オットー・バウアーから借用した「形式は民族的、内容は社会主義的な文化の建設」というスターリンのテーゼはまず言語問題にまつわる1925年の演説『母語による教育』において現れた)。それゆえ、ロシア語が公的に国家語化したのはロシア連邦成立後である[2]。

1918年には、アレクセイ・シャフマトフが準備していたアルファベット改革案がボリシェヴィキによって実行に移され、現在のロシア語の正書法が成立した。ただし、Ёはこの時点でまだ正式なアルファベットとして認められておらず、正式に組み入れられたのは1942年のことである。なお、1964年にもソ連科学アカデミーによって正書法の改革案が作られたが、こちらは実施されなかった。

→「ロシア語正書法の改革」も参照

ソ連崩壊後

1991年末のソビエト連邦の崩壊で、ソ連を構成していた各共和国はそれぞれ独立し、それまでロシア語との併用という形を採っていたそれぞれの民族語が第一の公用語へと昇格したが、その後の言語状況に関しては様々である。

バルト三国と呼ばれるエストニア・ラトビア・リトアニアでは、ソ連からの独立以降急速に各民族語(エストニア語・ラトビア語・リトアニア語)が使用される機会が増えている。もちろんソ連崩壊後30年程しか経過しておらず、またロシア系住民が多い地域などではロシア語が今でも使われるが、ソ連時代と比べるとロシア語はそれほど使われなくなっていると言える。特にこの3か国が2004年にEUに加盟してからは、英語やドイツ語がより広く学ばれるようになっている。ただし、ソ連時代後期にロシア語人口がラトビア語人口を逆転するのではないかと言われたラトビアでは、独立回復後に制定した国籍法で国籍取得要件にラトビア語の習得を義務付けたという経緯がある。これによって多くのロシア系住民をロシアへ移住させる事に成功したが、国籍を与えられない残留ロシア人の権利が阻害されているとするロシア政府からの抗議を受け、さらに欧州委員会からもこの言語規定が市民の平等を定める欧州憲法に違反しているという指摘を受けた。2018年4月には、教育法が改正され、ロシア系住民が通う学校であっても、小学校は50%以上、中学校は80%、高校は100%の科目をラトビア語で教育することが義務付けられた[3]。

モルドバにおいては、ロシア語が国内共通語と法定されてきたが、2018年6月に失効が確認された[3]。

また、ロシア影響圏からの離脱を模索するウクライナやジョージアでも、ロシア語ではなくウクライナ語やグルジア語がより広範に使われている。ウクライナでは、西部を中心に従来よりほとんどウクライナ語のみが使用されている地域がある一方で、ウクライナ語とロシア語両方が使われている地域もあり、また東部やクリミア半島ではロシア語の使用者が大勢である地域もあり、地域によっては将来的にもロシア語は当分使われ続けると推定されている。一方で、都市部を中心に伝統的にウクライナ語とロシア語の混交が起こっていたが、ソ連の崩壊以降、それまでロシア語が優勢であった地域を中心にウクライナ語にロシア語の要素が混じった「スールジク(混血)」と呼ばれる混交言語が広まりを見せている。現在でも、ウクライナ西部を除く広範囲でロシア語は使用、理解されており、ロシア語をウクライナ語に次ぐ第二公用語に加える動きもあるなど、今までのロシア語排除の動きから転換点を迎えようとしている。

ジョージアもまた長年ロシア語による支配を受けてきた国であった。ジョージア政府はロシア語教育を廃止し、ロシア語読みに基づいた国名である日本語の「グルジア」を英語読みの「ジョージア」に変更することを要請しており(グルジア語名では「サカルトヴェロ」)、日本政府も承諾している。また、ロシアに多くのジョージア人が住んでいることなどからロシア語は今でもよく使われている。

それ以外の地域に関しては、今でもロシア語が幅広く使われ続けている。ベラルーシやカザフスタン・キルギス・ウズベキスタン・トルクメニスタンなどでは非ロシア人でもロシア語しか喋れない人も多く、また多民族が入り混じって生活する中央アジア諸国では、ロシア語が民族を超えた共通語として使われている。カフカース地域、及びモルドバでも、現地人同士の日常会話には現地語が用いられることが増えてきたものの、ロシア語で会話する人々は少なくない。なお、ロシアとの統合に積極的なアレクサンドル・ルカシェンコ大統領の独裁体制が続くベラルーシでは、ベラルーシ語とロシア語が公用語に指定されているが、隣国ウクライナとは逆にロシア語使用が奨励され、本来の民族語であるベラルーシ語が軽視される傾向にある。

ポーランドやブルガリアなど旧共産圏諸国では、共産主義体制ではロシア語が広く学習されていたが、民主化後は英語やドイツ語(歴史的にはチェコやハンガリーなど、オーストリア帝国の支配下にあった国も少なくない)など西欧の言語に押されて、ロシア語学習は下火になった。またバルト三国や東側諸国はハンガリー動乱やプラハの春などでソ連軍による民主化弾圧などがあったために、かつて第一外国語だったロシア語を使う事も拒んでいる者もいる。

一方、ウラジーミル・プーチン政権で経済の立て直しに成功したロシアがBRICSと呼ばれる経済成長地域の一つに加わり、天然資源を核にした諸外国との経済関係が再び拡大すると共に、ロシア語の需要は再び高まりつつある。バルト三国などでもロシア語に対するマイナスイメージもソ連時代を経験していない若い世代を中心に徐々に薄れてきており、ロシア語は英語やドイツ語などと共に、ビジネスなどで必要な言語ととらえる人も増えてきている。また、宇宙開発においては国際宇宙ステーションの公用語になるなど、英語と並んで必要不可欠な言語の1つとなっている。

ロシア国内では急速な資本主義化や新技術の導入に伴い、今まで存在しなかった概念や用語が大量に導入された。これにロシア語の造語能力が追いつかず、特に英語を中心とした外来語がそのままロシア語に導入される例が多くなっている。

Remove ads

各国におけるロシア語の状況

要約

視点

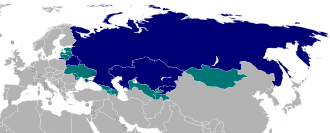

公用語として用いられている

人口の3割以上が第一あるいは第二言語として話す

公用語

- 事実上独立した地域

- その他の地域または州

- 国際機関

人口の3割以上が第一、第二言語

日本

18世紀には、すでに「北槎聞略」という書物があり、「大黒屋光太夫」の口述による、キリル文字、一部のロシア語の単語、文などの記載も見られる[4]。本格的なロシア語研究が始まるのは、1804年から1811年にロシア使節からもたらされた公文書の翻訳が必要となった江戸幕府の命により、蘭語通詞の馬場貞由(左十郎)らがゴローニン事件によって松前藩に幽閉されていたゴローニンから学んだのが最初[5]。

1868年に成立した明治政府は文明開化政策の規範を欧米諸国に取り、イギリス・ドイツ・フランス・アメリカなどから多くの技術や思想を導入した。西欧よりも産業発展が遅れていたロシアはその対象から外れたため、通常の学校教育での採用では英語・ドイツ語・フランス語に次ぐものとして扱われた。その中で東京外国語学校では1873年の第一次創設から魯(露)語学科が設置され[注 1]、東京商業学校への統合を経て1899年に再設置されると二葉亭四迷が露語学科の教授として就任して、同校はロシア語やロシア文学の研究拠点となっていった。また、開港地としてロシア領事館が置かれた函館などから布教が広がった日本ハリストス正教会もキリスト教(正教会)の聖職者育成とともにロシア語教育が重視された。ゴローニンの『日本幽囚記』で日本に興味を持ったニコライ(イヴァン・カサートキン)が日本大主教としてロシアから派遣後の1891年に建設された東京復活大聖堂(ニコライ堂)に設けられた正教神学校では昇曙夢が活躍して、自身を含んだロシア文学研究者の育成に貢献した。

一方、南下政策をとるロシア帝国は大日本帝国にとって仮想敵国の筆頭にあり、実際に1904年からは日露戦争が勃発、1905年からは樺太の北緯50度線で陸上国境で接するようになったため[注 2]、日本軍にとってロシア語を習得する必要は一貫して高く、陸軍の教育機関である陸軍幼年学校や陸軍大学校、海軍の海軍大学校ではロシア語が科目に含まれた。陸軍の東郷正延や海軍の井桁貞敏らは第二次大戦後のロシア語教育でも大きな役割を担った。

1920年には早稲田大学文学部に露文学科が設置され[6][注 3]、1921年設立の大阪外国語学校[注 4]や1925年設立の天理外国語学校[注 5]でも当初からロシア語の学科が置かれた[7]。1917年にロシア革命が始まり、ソビエト連邦が成立、日本とは新たな緊張関係が生まれた。ソ連の国家イデオロギーである社会主義や共産主義は天皇制を奉じる日本では危険思想とみなされ、その事実上の公用語であるロシア語学習者は「アカ」などの蔑称で呼ばれることが多く、1937年には早稲田大学の露文学科が閉鎖された[6]。また正教会はロシア本国ではソ連政府による弾圧、日本ではソ連(ロシア)への利敵者とみなされる偏見という二重の苦境に立ち、その影響力とともにロシア語教育への余力も減退した。一方、日本が勢力を伸ばした満州では実務面でもロシア語教育の必要性が高く、1920年にハルピン市に設置された日露協会学校は後にハルピン学院となり、1940年からは満州国立大学となったが、1945年8月のソ連対日参戦とそれに続く第二次世界大戦での日本の敗北で消滅した。赤軍(ソビエト連邦軍)に降伏した日本軍の将兵はシベリア抑留の対象となってソ連国内[注 6]の収容所に連行されて、赤軍が進駐した満州や朝鮮半島北部、ソ連が日本からの領土編入を宣言したサハリン南部(南樺太)や千島列島南部[注 7]ではソ連軍人や一般国民と混住状態になった日本人が日常的にロシア語を使う状況となったが、民間人は一部の残留者を除いて1948年までに日本へ帰国し、シベリア抑留者の送還も1956年に終了して、この状態は短期間で終わった。

1946年に早稲田大学の露文学科は再開され[6]、1949年にはソ連との友好促進を目指す民間団体として(旧)日ソ親善協会が設立されてロシア語教室が開催されるなど、戦後のロシア語教育は東西冷戦の影響も受けながら徐々に拡大された。1956年10月に日ソ共同宣言で両国間の国交回復が決まると同年11月からNHKラジオでロシア語講座が開講され、1957年には同年に日ソ親善協会から改称した日ソ協会系の日ソ学院によってロシア語能力検定試験が開始された。同年はスプートニク1号による史上初の宇宙飛行も行われ(スプートニク・ショック)、ソ連の高い自然科学力を背景にした理工系教員からの要望を受けて1962年には東京大学の教養学部に在籍する1年生と2年生の一部を対象にロシア語が第二外国語に加えられ[8]、ソ連政府からの独立性を維持した正教会系のニコライ学院を含め、高等・専門教育ではロシア語教育の機会が増えていった。

1960年代までは上記のようにロシア語の研究論文を読む必要がある自然科学系の研究者、共産主義を支持する人々を中心にロシア文化への関心は比較的高かった。しかしながら、レオニード・ブレジネフ体制下でのソ連文化の硬直化や科学技術の停滞、中ソ対立などにも影響された日本共産党や日本社会党などの日本の左派(革新)政党とソ連共産党の関係の混乱などを背景にソ連(ロシア)への関心は低下した。1985年にソ連で始まったペレストロイカによって経済交流や文化的関心は高まり、ロシア語学習者も一時的に増加したが、1991年のソ連崩壊前後の経済混乱はその熱を冷まし、1996年には19世紀からの伝統を持つニコライ学院が閉校に追い込まれた[9]。

その後は日ソ学院が改称してロシア語能力検定試験の主催を続ける東京ロシア語学院や、こちらも改称しながら同学院との友好関係を維持する日本ユーラシア協会の独自講座、ロシア連邦教育科学省の認定試験として日本対外文化協会が窓口となって行われているロシア語検定試験(ТРКИ)、各大学で続けられるロシア語・ロシア文学関係の講座、それにNHKの語学番組改革の中で2017年からEテレで始まった「ロシアゴスキー」やラジオ第2放送の「まいにちロシア語」の放送などで日本におけるロシア語教育が継続されている。しかしながら、放送大学におけるロシア語講座開設が2007年度限りで終了するなど、その退潮傾向は続いている。ただ、伝統的にロシアが強国であるフィギュアスケートでは浅田真央や羽生結弦などの日本選手もロシア人指導者のコーチを受けてきた事もあり、ここからロシア語への関心を持つ例も見られる。あるいは後述するアニメ・漫画などのサブカルチャー分野の人気作品内でロシア語が使用される例もあり、2020年4月に京都外国語大学がロシア語学科を新設するなど、一定の状況変化も見られる。

ロシアとの交流は北海道や日本海側の一部の地域を除くと盛んではなく、貿易額で示される経済的なつながりもロシアと同様の近隣諸国である中国や韓国、あるいは多くの面で緊密な関係を維持しているアメリカ合衆国より薄い。そのため、日本(特に西日本)においてロシア語の重要性は低い。英語や中国語、朝鮮語に比べて語学教材も恵まれておらず、改訂も進まない結果、内容がソ連時代のままである教材も少なくない。

しかし、上記のように第二次世界大戦後も日本とソ連は軍事的対立が続き、冷戦終結とソ連崩壊後も日ロ間では領土問題などでの対立が残ったほか、漁船操業や国際協力などでの実務的必要もある。したがって海上保安庁では第二外国語として中国語・朝鮮語と並びロシア語が学ばれており、自衛隊でも第二外国語として学ばれているほか、北海道の一部の高校では地理的に近いということもありロシア語の授業が行われている。さらに稚内や根室、紋別や新千歳空港ではロシア語表記の看板が見られるなど、隣国としてのロシアの姿が実感できる。同様に、新潟東港を通じての対ロ貿易の日本海側拠点である新潟市でも日本語の他英語とロシア語を併記した看板を見ることができる。新潟市ではこれ以外にもロシア語スピーチコンテストを行うなどしている。同じく対露貿易の多い富山県伏木富山港周辺でもロシア語表記の看板が見られ、新潟県や富山県でもロシア語の授業を開講する高校がある。また、2010年代に入り「ガールズ&パンツァー」「ゴールデンカムイ」[注 8]などロシア語の台詞が多い漫画・アニメーションの人気作品が制作され、ここからロシア語に興味を持った人が若者が生まれたという指摘もある。上記のNHKテレビロシア語講座「ロシアゴスキー」では2013年から放送が始まった放送シリーズで「ガールズ&パンツァー」に出演したロシア出身の声優であるジェーニャ[注 9]を起用している。

江戸時代まで遡る日ロ両国間の政治交渉、ロシア文学や共産主義思想の受容、宇宙工学を中心とした多くの自然科学分野における重要性の存在などの様々な理由から、今でも日本の多くの大学の第二外国語でロシア語を学ぶことができるものの、日本人(特に西日本在住者)でロシア語を学ぶ人々は少ない。その中で、近畿地方(関西圏)における日本海側の最重要港湾都市としてソ連時代から貿易拠点となっていた舞鶴市では北陸地方の各都市と類似したロシア語への接触環境があり、その舞鶴市がある京都府では2020年4月に京都外国語大学がロシア語学科を新設している[注 10][10]。

また、2022年3月31日 、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け、外務省はウクライナ国内の地名をロシア語からウクライナ語に合わせた日本語表記に変更すると発表した。[11]

このほかに、JR東日本の恵比寿駅でもロシア語の看板を撤去するというような事案が発生している。 [12]

ロシア語の学科がある主な大学は以下の通りである。このうち1994年に設立されたロシア極東連邦総合大学函館校は他校とは違って日本の教育制度の中では専修学校として扱われ、外国大学の日本校として指定されている。一方、ロシアではウラジオストクにある極東連邦大学の正式な分校として扱われ、本校への留学も含んだロシア語教育が重点的に行われている。

ウクライナ

ウクライナ東部や南部ではロシア語が広く使われている。また、ウクライナ語とロシア語の社会方言が混じった口語の混合言語であるスルジク(суржик)も使われている。ウクライナではソ連崩壊後、言語問題がしばしば発生している。2014年にはロシア語話者の多いクリミア共和国とセヴァストポリ特別市が独立を宣言し、それらのロシアへの編入の宣言に至った(クリミア危機)。それと同時に東部のドンバスでも紛争が発生し、一部地域がドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国として事実上独立した。2022年にロシアによるウクライナ侵攻に発展し、同年9月30日にロシアはドネツク・ルガンスクの両共和国及びザポロージェ州とヘルソン州の併合を宣言した。 東部や南部とは対称にロシア語話者が少ない西部のリヴィウ州では、議会が2018年9月18日、ロシア語による歌曲を公共の場で流したり、書籍を出版したりすることを禁じる条例を可決した [13]。

ベラルーシ

ソ連崩壊後、1994年にルカシェンコが大統領に選出された翌年の1995年にロシア語にベラルーシ語と同じ地位が与える国民投票が行われ、可決された。現在、これまでにない規模でロシア語化が推し進められている。また、2019年の国勢調査では、総人口9530.8万人中ベラルーシ語の母語話者は53.2%、対してロシア語の母語話者は41.5%となっている。総人口の4分の3に当たる都市住民の間ではベラルーシ語の母語話者は44.1%、家庭内での使用割合は11.3%に過ぎず、ロシア語化が大きく進行している事が示されている。

エストニア

ロシアとの歴史的な関係からエストニア国内にはエストニア語を解さないロシア語話者が一定数存在する。エストニア政府は度重なる「言語法」の改訂によって彼らの排除、あるいは社会統合を企図し、その甲斐あって若年層のロシア人(英語版)はエストニア語能力に向上を見せた。しかし、エストニア語能力を有さない住民は北東部イダ=ヴィル県を中心に未だ多く存在し、その社会統合は課題として残されている。

→詳細は「エストニアにおけるロシア語」を参照

ロシアとの国境に近い北東部イダ=ヴィル県ナルヴァではロシア語話者の割合が95パーセント以上を占め、その他イダ=ヴィル県にはロシア語話者が過半数を占める都市が散見される[14]。

エストニアの言語法第11条には、「全定住者のうち過半数の使用する言語がエストニア語でない地方自治体においては、自治体内の実務言語として〔中略〕エストニア語に加えて全定住者のうち過半数を形成する少数民族の言語を使用することができる」との条文があり、ロシア人が95パーセント以上を占めるナルヴァ市議会は、これに基づいて議会でのロシア語使用許可を申請している[15]。政府は、同市におけるエストニア語の使用が未だ保障されていない、として申請を却下したが、ロシア人の側は、非合法状態にはありながら公的領域においてもロシア語の使用を続けている[15]。

また、過去には首都のタリンでもロシア系住民とエストニア政府との間で大規模な暴動が起きた。

カザフスタン

カザフスタンではソ連から独立した後も他の中央アジア諸国に比べてロシア語が使用されることが多く、カザフ語は国家語、ロシア語は実質的な共通語としての地位を確立し、都市部ではカザフ語よりもロシア語を得意とするカザフ人は少なくない[16]。こうした状況下で、カザフスタン政府はカザフ語の振興を掲げていて[17]、カザフ語の急速な台頭とロシア語の重要性の低下に対して抵抗を感じる人間がいる一方で、マスメディアにおけるロシア語の支配的な地位を疑問視する意見も投げかけられている[16]。

だが、近年ではロシア語離れの動きがあると報じられている。具体的には、カザフ語の表記がキリル文字からラテン文字へ移行する草案が提出された[18]。しかし、この移行は国民の間では一般に普及していない。

また、カザフ語自体もロシア語からの借用語が多い[19]。

ウズベキスタン

ウズベキスタンでは独立以降しばらくはウズベク語とロシア語が公的な文書において使用されていた[20]が、1995年12月に憲法が改正され、ウズベキスタン憲法第四条[21]及び「国家言語法」により[22]ウズベク語が公用語の地位を獲得することになった。

ウズベク・ソビエト社会主義共和国時代はウズベク語とロシア語が公用語の地位を獲得していた。現在、ウズベキスタンではウズベク語とロシア語の他に、主にウズベク人以外の少数民族によってタジク語やキルギス語、トルクメン語、カザフ語、カラカルパク語、タタール語、ノガイ語などのテュルク諸語の他、アゼルバイジャン語、ウイグル語などの言語が話されている。地方ではウズベク語を母語とする者の割合が高いが、首都タシュケントでは人口の約半数がロシア語話者であり、ロシア語が日常的に使用されている[23]。また、大学ではウズベク語とロシア語による講義が行われており、研究活動を行う者はほぼロシア語環境で研究を行なっている。一方で、英語が通じることは少なく[23]、2005年時点の調査では、英語を話すことができると答えた人々の割合は9%にすぎず、ロシア語を話すことができると答えた人々の割合は中央アジア全体で80%を超えている[24]。

現在、ロシア語は全人口の14.2%に当たる人々が第一言語として使用しており、その他の人々もその多くがロシア語を第二言語として使用しているなど異民族間の共通語・準公用語的な地位にある。

タジキスタン

タジキスタンではロシア語は帝政ロシア~ソビエト連邦時代の共通語であったため、現在でも第二言語として教育・ビジネス等で多く使用されている。ただし、2009年10月から国語法が成立し、公文書や看板、新聞はタジク語を用いることを義務づけられた[25]。

また、ソビエト連邦の崩壊後に起きたタジキスタン内戦によるロシア人の大量国外流出によりロシア語の通用度が急激に低くなったが、現在では出稼ぎ先の大半はロシアであることと、高等教育にはロシア語習得が不可欠であることから、ロシア語教育も重要視されつつあり[25]、国民の間ではロシア語学習熱が強い。

キルギス

キルギスではロシア語が公用語、キルギス語が国家語とされている (憲法第10条第1項、第2項[26])。

2017年の国勢調査によると、母語話者の割合はキルギス語が55.2%、ウズベク語が4.7%、ロシア語が34.0%となっている。

独立以降公用語から除外されたウズベキスタンなどとは違い、引き続き公用語に制定されている。これは、国の中枢を占めていたロシア人などのロシア語系住民の国外流出(頭脳流出)を防ぐためであり、現在でも山岳部を除く全土で通用し、教育、ビジネスや政府機関で幅広く使用される。また医療用語などはロシア語にしか翻訳されていない単語があるため、ロシア語が理解できないと生活に苦労する場合もある。

首都ビシュケクとその周辺では多くの住民はロシア語を使って生活しており、キルギス語が上手に話せないキルギス人も少なくない。このため、現地生まれのロシア人はキルギス語を話せない人がほとんどを占めている。

その他の旧ソ連圏

エストニアの他に同じくヨーロッパ連合加盟国となったラトビア、リトアニアなどの旧ソ連諸国でも、公用語にこそなっていないもののロシア系住民を中心に広く使われているがEUの公用語には加わっていない。2018年には、ロシアに対する反感や地位低下を背景に、先述したウクライナ、カザフスタンのほかにラトビア、モルドバでロシア語離れの動きがあるとも報じられている[27]。その中ではカザフ語やアゼルバイジャン語の表記がキリル文字からラテン文字へ変更されたことが挙げられている。ただし、ソ連時代からロシア人の居住比率が10%程度だったリトアニアを除くと上記の各国でロシア系住民の比率は相対的に高く、特に中央アジアにおいては相対的に賃金水準の高いロシアの都市部へ出稼ぎ労働者が流出を続ける状況もあって、ロシア語が対ロシア、および地域諸国内の商業・行政面における共通言語(リングワ・フランカ)として現在でも使用され続けている。

イスラエル

→詳細は「イスラエルにおけるロシア語」を参照

1999年のデータではイスラエルへの旧ソ連からの移民は75万人にのぼり、ロシア語のテレビ・ラジオ放送局もある。イスラエルの公用語はヘブライ語だけだが公用語ではない英語にならび移民の影響でロシア語も広く使われている。

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国におけるロシア語話者には2類型ある。政治的な理由でロシア帝国やソビエト連邦から移住した人々やその子孫である「ロシア系アメリカ人」、そしてロシア統治時代のアラスカ住民の子孫である。

ロシア帝国ではロマノフ朝との関係が非常に強かったロシア正教会の主流派が絶大な権力を持ち、正教の反主流派である古儀式派やモロカン派、そして少数民族となったユダヤ人が信仰を守るユダヤ教などを抑える体制ができていた。特にユダヤ人に対しては「ポグロム」と呼ばれる大量虐殺が一般民衆の手で頻発したため、1880年代以降にユダヤ人がアメリカ合衆国への集団移住が始まった。彼らはニューヨークやサンフランシスコなどの都市部に集住した。

続いて、1917年のロシア革命により社会主義体制のボリシェヴィキ政権が誕生し、ロシア内戦を経て1922年にソビエト連邦が成立したことで、貴族、地主、教会関係者などの旧支配層、さらに政治的混乱と迫害を恐れた一般民衆が多くロシアを脱出し、その一部が既にロシア系コミュニティが成立していたアメリカ合衆国を目指した。これらの亡命者は「白系ロシア人」とも呼ばれ、多くの文化人も含まれていたことから、アメリカでのロシア語及びロシア文化の伝達を促進した。ソ連成立後も合法的な出国を認められる文化人は少数ながら存在し、彼らからも1933年にソ連との国交を樹立したアメリカ合衆国へ移住する例が生まれた。

第二次世界大戦後は東西冷戦が激化し、ソ連からアメリカへの移住は厳しく制限され、ごく少数の亡命者を除けば人口移動は起きなかったが、1970年代に入るとソ連政府は自国民のユダヤ人がイスラエルへ移住することを一定の範囲で認めるようになり、その一部がアメリカへ再移住した。そして1980年代のペレストロイカ政策によるソ連の自由化、そして1991年のソビエト連邦崩壊によるロシア連邦の成立により、ロシア人の国外出国は容易となり、アメリカへの移住者が再び増加した。移住理由には、国内での民族対立を背景とした政治的亡命、より豊かな生活を求める経済移民、ソビエト体制での高い教育水準で育成された技術者のアメリカ企業による雇用などがあり、ロシアン・マフィアによる非合法移住、英語では「メールオーダーブライド」とも呼ばれる、業者を介した簡易な国際結婚によるロシア人女性の渡米なども含まれる。

彼らもアメリカにおけるロシア語人口の増加に寄与し、21世紀に入ってその数は減少したとされるものの、2000年の国勢調査では70万人がロシア語話者と答え、ロシア系アメリカ人自体はアメリカ全体の人口の約1%である約300万人とされる。

一方、ロシア帝国は16世紀から進めたシベリア征服の結果、ベーリング海峡を越えて北米大陸の北西端にあるアラスカに到達していた。1784年にはアラスカ南部のコディアック島に根拠地を置き、1799年にアラスカ領有を宣言、1821年には正式に「ロシア領アメリカ」が成立していたが、ロシア帝国にとってアラスカはあまりに遠く、有効な植民地統治は困難だった。これは逆に、帝国内での迫害から逃れたい古儀式派にとっては好都合だった。1867年にアメリカ合衆国がロシアからアラスカを購入すると、ロシア帝国の役人や毛皮商などは本国へ帰還したが、古儀式派は帰国を拒否し、自らの信仰が保証されるアメリカ国民になることを選択した。その際に「ロシア語ネイティブのアメリカ人」が生まれ、さらにソビエト政権の成立後にアラスカとシベリアとの交流が断絶したため、アラスカのごく一部ではロシア帝国時代からの古儀式派信仰とロシア語が保存された。特にアラスカ本土、コディアック島から約250km離れたニニルチク( 露: Нинилчик)では下記の「方言」で記す通りに発音や性の構造などで現在の標準ロシア語との差異があるとされ、同地では20世紀末からモスクワ大学などの研究者が言語収集を行っている[28]。

Remove ads

表記体系

要約

視点

→詳細は「ロシア語アルファベット」および「ロシア語の筆記体」を参照

ロシア語では以下の33個のキリル文字が用いられている。音価は固有語におけるもののみに限って紹介するが、外来語の中では延長線上の軟音化・硬音化が行われる場合もある。またロシア語における母音弱化は非常に複雑な変化をもたらすため、この表では概ねそれに触れない。

- 硬音の子音は微妙に「ウ」の音感、軟音の子音は微妙に「イ」の音感を伴う。

- 軟音記号はそれが伴う直前の子音が軟音であることを現す。

Remove ads

音韻

要約

視点

子音

- 軟子音(硬口蓋化子音)と硬子音(非硬口蓋化子音)が明確に区別される(例:брать /bratʲ/ "取る" — брат /brat/ "兄弟")。なお日本で出版されているロシア語の参考書では /jV/ (V は母音) という音結合およびその文字を「軟母音(字)」と呼び、それに対して単なる母音を「硬母音」と呼ぶことが多いが、この用語は日本特有のものであり本来ロシア語にこのような母音の硬軟の区別は存在しない。

- 逆行同化により、軟子音の前にある硬子音は軟音化する(例:если [ˈjesʲlʲi])。

- ロシア語には /w/ という子音がないため、外来語における /w/ は /v/ で置き換えられる。ただし発音のまま文字があてられたものもある。(例:туалет トゥアリェートゥ←toilette(フランス語より))

- 西欧語にはない [zn] や [nr] などの子音連続が多様である。

- 例: зна́ние [zna-](知識)

- 語頭に現れるもの

- зв, зд, зн, зл, зм, зр, мгл, мгн, мл, мн, нр... など

- 一部の子音は語形変化や派生に際して規則的に別の子音と交替する。

- г - ж : могу - можешь

- /j/ は母音が後に続き、かつアクセントがある場合、摩擦音が生じ[ʝ]で発音される傾向がある。

母音

ロシア語は定説では5母音体系である。ы [ɨ] は硬子音の後にのみ現れ、音素 /i/ の条件異音である(例:Италия [iˈtalʲijə], в Италии [vɨˈtalʲijə])。

アクセント

- 日本語のアクセント(高低アクセント)とは異なり、強弱アクセントである。アクセントのある音節は強く、やや長めに発音される。

- 疑問詞のない疑問文では、一番聞きたい部分の単語のアクセントでイントネーションを上げて発音する。

- ёは歴史的にアクセントのあるеが変音したものなので原則的にアクセントがあり一単語に1回しか現れない[29](語形変化によりアクセントがなくなった場合、文字上はеに変化する)。ただし接頭辞のтрёх-のような例外もある。

- у 以外の母音はアクセントが無いと音が弱化する。アクセントの前後、位置で音は変わる。а, о は [a]、и, э は [ɪ](и скло́нно к э「イがエに傾く」)、я, е は [jɪ] になる(ただし、厳密には音節によって弱化の度合いが異なり、従って実際の発音も異なる)。結果としてアクセントのない о, е はそれぞれ「ア」「イ」のように聞こえる(例: хорошо́ ハラショー)。これは標準ロシア語の基盤となったモスクワ方言の発音であり、いっぽう北部方言においてはアクセントのない о, е をそのまま「オ」「イェ」で発音する。また、е, и の発音が「ヤ」気味になる方言が存在する。

Remove ads

文法

要約

視点

→詳細は「ロシア語の文法」を参照

この節の加筆が望まれています。 |

文

主語がない無人称文がある。無人称文では意味上の主語は与格で表される。

名詞

名詞は、男性、中性、女性の3つの性に分かれている。ロシア語の名詞は、例外はあるものの総じて、単数主格形について男性名詞は子音字または軟音記号 -ьで、女性名詞は母音字 -а, -я または軟音記号 -ь で、中性名詞は母音字 -о, -е または -мяで終わる。そのため、名詞の性の判別が比較的容易である。これに加えて名詞は言葉の意味によって、人や動物を表す活動体とそれ以外のものを表す不活動体に分けられる。

数は、単数と複数の区別を有する。複数では性の対立は薄れ、主格・生格・対格を除くとどの性の名詞も同一の格語尾を有する。複数主格の男性及び女性名詞は -ы または -и で終わり、中性名詞は -а または -я で終わる。歴史的には単数・複数の他に双数(目、手、足など、二つ一組のものに用いられる数)が存在したが、現在は数詞 два「2」との結合(男性名詞のかつての双数主格の語尾 -а が後に単数生格の語尾 -а と解釈され、それが一般化された結果どの性の名詞に対しても数詞 два は後ろに単数生格を要求するようになった)あるいは берег「岸」の複数主格 берега(本来想定される複数主格は *береги)などに痕跡的に見られるのみである。

名詞の格は主格、生格、与格、対格、造格、前置格の6種類である。一部には呼格(例:Боже! 神よ!)、処格、物主格(притяжательный падеж)、分離格(разделительный падеж)が残る。格は語尾によって表され、性・数とともに語形変化を引き起こす文法カテゴリーである。例外的に語尾が変化しない名詞もあるが、ほとんどは格によって語の文中での役割が示されるため、語順は比較的自由に変えられる。

他にも大きな特徴として出没母音がある。これは語形変化に合わせて出現あるいは消滅する母音であり、主に о, е が用いられる。例えば、пирожок(ピロシキ)を複数形にすると、最後の о が消滅して пирожки になる。通時的に見れば、出没母音 о, е は元来スラヴ祖語に存在した弱化母音 ъ, ь から生じたものである。

名詞の格変化の基本パターンは以下の通りであるが、特に活動体と不活動体の男性名詞の対格の区別は注意すべきである。また、アクセント移動、出没母音や正書法の制約などによる不規則変化も多いほか、外来語などに不変化の名詞もある。

数詞とそれに関連する名詞は特殊な変化をみせる。1 は単数主格だが、2-4 は単数生格、5以上が複数生格をとる。2-4 の単数生格は古い双数形の名残りである。

人称代名詞

- его の г は「в」と発音する。

- 三人称の生格・与格・対格・造格は、前置詞があると、前に н を付ける(例:у него、с неё)。

敬称としての вы は、文中でも Вы のように大文字で書き始めることがある。なお、ロシア語ではほとんどの動詞が語尾から人称と数がわかるので、特に必要がなければ主格人称代名詞は省略できる(例:Читаю книгу. 「(私は)本を読む」)。

動詞

動詞は1回限りの動作や、その開始と終了がはっきりと意識できるひとまとまりの動作など(日本語で言えば「食べてしまう」「読み切る」のような)を表す完了体(совершенный вид)と、進行・継続・反復する動作または動作そのものなど(「食べている」「読む」のような)を表す不完了体(несовершенный вид)(未完了体とも)の2つの体(相 (言語学)参照)に分類され、多くの動詞で対になっている。一部には対になる体をもたないものや、完了体でもあり不完了体でもあるものなど、変則的な動詞も存在しているが、いずれにも属さない動詞は存在しない。

時制は、単純に過去・現在・未来の3つだけである。基本的に全ての動詞は過去形と現在形しかもたない(唯一の例外は英語のbe動詞に当たる быть であって、過去形・現在形・未来形の3形態をもつ)。現在形は主語の人称・数により、過去形は性・数によって変化する。未来形は完了体と不完了体で表現の方法が異なり、完了体の場合は、その現在形がそのまま意味上の未来を表すのに対し、不完了体では助動詞 быть の未来形との結合で表される。

動詞の過去形の語形変化の基本パターンは1つしかないが、不規則なものがある。

不定詞において語尾-ть/-тиの前に母音がないものや-чь[30]で終わるものは男性形で語尾лが付かない(例:нести-нёс運ぶ)。ただし語幹がдで終わる場合は逆にдが脱落しлのみが残る(例:вести(я веду)-вёл,вела,вело,вели「連れて行く」。)

動詞の現在形の語形変化の基本パターンは2種類があるが、不規則なものも多い。

コピュラ動詞(…である)быть の現在形は基本的には明示されない(例:Я чайка. 「私はかもめ」)。かつては、主語の人称と数に一致した быть が用いられていたが、そのような機能は現在の быть からはほぼ完全に失われており、現在形が用いられる局面は、所有を表す場合に限定されると言っても過言ではない。その際には、所有される側が文法的な主語に当たるので、быть の三人称単数形 есть(例:У меня есть сын.「私には息子がいる(私の許には息子がいる)」)を用いることになる。所有される側が複数の場合、以前は быть の三人称複数形に当たる суть を使用していたが、現在では数に関係なく есть を使う傾向にあるようである。

さらに、есть は存在だけを問題としているので、存在することが前提となっている場合は不要になる(例:У меня маленький сын. 「私には小さな息子がいる」→息子の有無についてではなく、それがどのような息子なのかが問題となっている)。

なお、否定の表現(…がない、…がいない)は нет を使い、存在を否定する名詞を生格に変える(例:У меня нет сына. 「私に息子はいない」)。この нет は、не есть の音便形であり、"Да(はい)"、"Нет(いいえ)" の "Нет" とは、別物である。

動詞が変化したものとして形動詞(西欧語の分詞のように形容詞の働きをする)や副動詞(副詞の働き)がある。ся動詞と呼ばれる一群の動詞(語尾に再帰代名詞 ся がつく)はフランス語などの再帰動詞と同様に用いられ、また相互の動作や受動表現にも用いられる。

形容詞

形容詞は名詞と同様に性・数・格によって変化し、限定的用法(名詞につく場合)はそれらが一致する。叙述的用法では語尾が短い「短語尾形」も用いられる。

格変化

形容詞の格変化の基本形は以下の通りである。なお、ロシア人の形容詞型の姓(チャイコフスキー、トルストイなど)も同じ格変化になる。

- 男性および複数の対格は、名詞が活動体であれば生格と同じになり、不活動体であれば主格と同じになる。

Remove ads

方言

要約

視点

北部方言

基本的特徴

- オーカニエ:古ロシア語の *о が強勢の有無にかかわらず全て [o] と発音される現象。e.g. дома́ [doˈma], молоко́ [moloˈko], го́род [ˈɡorot].

- ヨーカニエ:強勢前の音節において軟子音の後かつ硬子音の前の /е/ が [o] と発音される現象。e.g. весна́ [vʲoˈsna], несу́ [nʲoˈsu]. 標準語における ёж — ежа́ [ˈjoʂ — jɪˈʐa] のように、アクセント下の /e/ が [o] と発音されるのとはまた異なる現象である。

- г を破裂音 [g] で発音し、語末および無声音の前では [k] と交替する。

- 母音間の [j] が脱落し、2つの母音は同化する。さらに縮約を起こすこともある。結果として、形容詞の長語尾形が短語尾形と形の上で区別できなくなることがある。e.g. де́лает [ˈdʲelajet] > [ˈdʲelaet] > [ˈdʲelaat] > [ˈdʲelat], но́вая [ˈnovaja] > [ˈnovaa] > [ˈnova].

- 動詞の現在3人称の語尾が硬子音 -т [t] になる。

- 名詞に後置される指示代名詞起源の助詞(-от, -та, -то, -те など)が存在する。ブルガリア語やマケドニア語の後置冠詞と同様に、名詞の性・数によって助詞の形が変化する。e.g. до́м-от, жена́-та, жену́-ту, дома́-те.

- 代名詞の生格・対格:меня́, тебя́, себя́ [meˈnʲa, teˈbʲa, seˈbʲa]. スラヴ祖語の生格 *mene, *tebe, *sebe と対格 *mę, *tę, *sę が混合した *menę, *tebę, *sebę が規則的な音変化により menʲa, tebʲa, sebʲa になったとされる。

中部方言

北部方言と南部方言の中間的な特徴を有する。各特徴の詳細については北部および南部方言を参照のこと。

- 北部方言的な特徴:破裂音 [g]、動詞の現在3人称形の語尾 -т [t]、代名詞の生格 меня́, тебя́, себя́ など

- 南部方言的な特徴:アーカニエ、イーカニエなど。

- イェーカニエ:強勢前の音節において軟子音の後の /e/, /a/ が区別されず、[e] と発音される現象。e.g. весна́ [vʲeˈsna], неси́ [nʲeˈsʲi], пяти́ [pʲeˈtʲi]. 北部方言の一部にも見られる。ヤーカニエの変種とする立場もある。

標準語の基盤となったモスクワ方言は本来オーカニエの方言だったとされるが、15世紀のモスクワ大公国時代には既にアーカニエの影響が文献に広く見られるようになっている。またイェーカニエは19世紀まで標準語の発音として優勢だったものの、19世紀末以降イーカニエに取って代わられていった。現在でもイェーカニエは標準語の規範的発音として認められているが、実際には完全にイーカニエが支配的である。

南部方言

基本的特徴

- アーカニエ:強勢のない音節において /o/, /a/ が区別されず、[a] や [ə] と発音される現象。e.g. дома́ [daˈma], молоко́ [məlaˈko], го́род [ˈɣorət].

- ヤーカニエ:強勢前の音節において軟子音の後の /e/, /a/ が区別されず、[ʲa] と発音される現象。e.g. весна́ [vʲaˈsna], неси́ [nʲaˈsʲi], пяти́ [pʲaˈtʲi]. 方言によっては実現されない音環境もあり、その際は後述のイーカニエが起こる。

- イーカニエ:強勢のない音節において軟子音の後の /e/, /a/ が区別されず、[i] と発音される現象。e.g. весна́ [vʲiˈsna], неси́ [nʲiˈsʲi], пяти́ [pʲiˈtʲi].

- г を摩擦音 [ɣ] で発音し、語末および無声音の前では [x] と交替する。代名詞・形容詞の生格語尾 -ого, -его においても [ɣ] となる。

- в を接近音 [w] や母音 [u] で発音する。e.g. правда [ˈprawdə], всего́ [usʲaˈɣo].

- 動詞の現在3人称において、軟子音 -ть [tʲ] が現れる。e.g. читаеть [t͡ʃʲiˈtajitʲ], читають [t͡ʃʲiˈtajutʲ]. これはウクライナ語やベラルーシ語と共通の東スラヴ語本来の特徴であるが、標準ロシア語では быть の現在形 есть, суть を除いて全て硬子音 -т [t] になってしまっている。

- 代名詞の生格・対格:мене́, тебе́, себе́ [meˈne, teˈbe, seˈbe]. スラヴ祖語 *mene, *tebe, *sebe をそのまま引き継いだ形である。

- その他

ロシア領時代からアラスカに残存するロシア語方言

上記の通り、アラスカがロシアの領土であった時代にニニルチク(露: Нинилчик)村に定住して現地の民族と融合したロシア人は、1867年のアラスカ購入以降ロシアとの接触が減少し、さらには1917年の十月革命によるロシアの共産化、さらには第二次世界大戦後の米ソ冷戦によって接触機会が完全になくなったため、標準語のロシア語から完全に隔離された状態で約100年にわたって独自の発達を遂げてきた。シベリアの方言、英語、エスキモー諸語、アサバスカ諸語の単語が混ざり、中性名詞が消えていて、女性名詞もかなり少なくなっている。2013年現在、ニニルチク村では英語が使われていて、ロシア語を覚えている住人はわずか20人であり、全員が75歳以上となっている[31]。

Remove ads

文例

要約

視点

日本語かなのキリル文字表記

→詳細は「日本語のキリル文字表記」を参照

母音の後に続く「い」は и ではなく й を用いる。例えば

Remove ads

ロシア語由来の日本語外来語

要約

視点

ロシア語から日本語に入った単語は、18世紀以降の両国間の接触によってロシアの文物が日本に紹介されたものと、1917年のロシア革命とその後のソビエト体制の成立によって社会主義(共産主義)思想と共に日本に導入されたものの2種類が多い。前者は日常生活の中で使用されている例があるが(イクラなど)、後者はむしろソ連・ロシア社会の特定の組織や現象を指す固有名詞としてとらえられるものが多い(コルホーズ、ペレストロイカなど)。ただし、後者にもロシアから離れ、日本社会の事象を説明するときに使われる用語もある(コンビナート、ノルマなど)。

文字 в [v] は、古くから入った外来語の場合「ワ・ウィ・ウ・ウェ・ウォ」と転写し、比較的新しいものは「ヴァ・ヴィ・ヴ・ヴェ・ヴォ」と転写する。ただし、女性の姓末尾の -ва は現在でも「ワ」と転写する慣用が残っている(例:マリア・シャラポワ)。

日本語由来のロシア語単語

- Ва́та - 脱脂綿[33]

- Дзюдо́ - 柔道

- Карате́/каратэ́ - 空手道

- Джи́у-джи́тсу/джи́у-джи́цу/дзюдзю́цу - 柔術

- Сумо́ - 相撲

- Камика́дзе - 特攻隊(神風特攻隊から)

- Ка́та - 柔道や空手の形

- Кимоно́ - 着物

- Ге́йша - 芸者

- Кабу́ки - 歌舞伎

- Ха́йку - 俳句

- Та́нка - 短歌

- Цуна́ми - 津波

- Са́кура - 桜

- Бонса́й - 盆栽

- Са́йра - 秋刀魚

- Иваси́ - 鰯

- Саке́ - 日本酒

- Соя - 大豆

- Су́ши - 寿司

- Самура́й - 侍、武士

- Ката́на - 日本刀

- Хараки́ри - 切腹(腹切りから)

- Ни́ндзя - 忍者

- Кайдзе́н - 改善

- Банза́й/бандза́й - 万歳

- Минта́й - スケトウダラの地方別名から

- Ри́кша - 力車

- Фудзия́ма - 富士山の誤読

- Иокога́ма[注 11] - 横浜

- Аниме́ - アニメ

- Ма́нга - 日本の漫画

- Ота́ку - おたく

- Кава́ий - 可愛い(形容詞)

- Хента́й - ヘンタイ

- Яку́дза - ヤクザ、暴力団

- Мика́до - ミカド (ゲーム)

- Тата́ми - 畳

- Орига́ми - 折り紙

日本語からロシア語への単語移入は、日本文化の文物がロシアで紹介された時に単語が使われる場合が多く、技術用語や学術用語では例が少ない。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads