トップQs

タイムライン

チャット

視点

鹿島郡

石川県(能登国)の郡 ウィキペディアから

Remove ads

鹿島郡(かしまぐん)は、石川県(能登国)の郡。ここでは前身にあたる能登郡(のとぐん)についても記述する。

人口15,246人、面積89.45km²、人口密度170人/km²。(2025年7月1日、推計人口)

以下の1町を含む。

- 中能登町(なかのとまち)

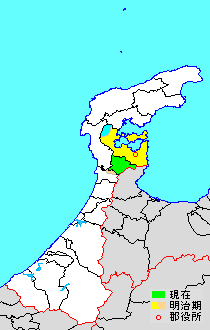

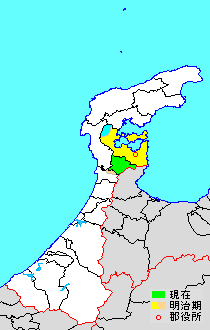

郡域

歴史

要約

視点

古代

当初は能登郡(のとぐん)という名称であった。元は越前国の一郡であったが、養老2年5月2日(718年6月4日)に羽咋郡・鳳至郡・珠洲郡とともに分立して能登国となり、七尾に国府が置かれた。天平13年12月10日(742年1月20日)から天平宝字元年(757年)までは越中国に属した。後に鹿島郡に改名した。古代の郡域は後の鳳至郡(現・鳳珠郡)の中ほどを東西に走る稜線の南側までを含んだと考えられている。

近世以降の沿革

- 「旧高旧領取調帳データベース」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り[注釈 1]。幕府領は加賀藩預地。旗本領は土方氏領。《 》は同データベースでは左記の村に含まれていると見られる。(1町191村)[注釈 2]

明治初年の1町232村

- 明治2年6月17日(1869年7月25日) - 版籍奉還により加賀藩(通称)の正式名称が金沢藩となる。

- 明治3年5月22日(1870年6月20日) - 幕府領・旗本領が高山県の管轄となる[3]。

- 明治4年

- 明治5年9月27日(1872年10月29日) - 石川県の管轄となる。

- 明治初年

- 日用川河口両岸より奥吉田新村が起立。(1町192村)

- 別所村(現・七尾市能登島別所町)が改称して島別所村となる。

- 明治8年(1875年) - 槙山村が小栗村に合併。(1町191村)

- 明治11年(1878年)12月17日 - 郡区町村編制法の石川県での施行により、行政区画としての鹿島郡が発足。郡役所が七尾町に設置。

- 明治14年(1881年) - 三階村が二宮川を境に分割され、東三階村・西三階村となる。(1町192村)

- 明治17年(1884年) - 下村(現・七尾市西下町)が改称して西下村となる。

- 明治20年(1887年) - 萩屋村が土川村に合併。(1町191村)

町村制以降の沿革

町村制施行時の1町30村

- 七尾町 ← 七尾町[注釈 3]、府中村[一部]、藤橋村[一部]、所口村[一部]、小島村[一部]

- 余喜村 ← 大町村、四柳村、酒井村、金丸出村、下曽弥村(現・羽咋市)

- 鹿島路村 ← 鹿島路村、潟崎村(現・羽咋市)

- 御祖村 ← 高畠村、高畠村原山分、小金森村、福田村、藤井村、小田中村、祖祢村、小田中村原山分(現・中能登町)

- 能登部村 ← 能登部下村、能登部下村後山分、徳丸村、上村、上村後山分、西馬場村(現・中能登町)

- 鳥屋村 ← 良川村、一青村、黒氏村、深沢村、新庄村、春木村、川田村、大槻村、末坂村、羽坂村、今羽坂村、廿九日村(現・中能登町)

- 滝尾村 ← 小竹村、水白村、久江村、久江村原山分、尾崎村、井田村、東馬場村、最勝講村(現・中能登町)

- 越路村 ← 二宮村、芹川村、芹川村原山分、浅井村、徳前村、武部村、石動山、坪川村、在江村、蟻ヶ原村、西村、久乃木村(現・中能登町)

- 南大呑村 ← 黒崎村、花園村、東浜村、大泊村、山崎村、熊淵村

- 北大呑村 ← 佐々波村、菅沢村、須能村、麻生村、小栗村、清水平村、外林村、江泊村、柑子山村、庵村、大野木村

- 崎山村 ← 上湯川村、岡村、三室村、鵜浦村

- 東湊村 ← 佐味村、万行村、佐野村、大田村、沢野村、殿村、大田新村

- 矢田郷村 ← 府中村[大部分]、藤橋村[大部分]、所口村[大部分]、天神川原村、藤野村、後畠村、竹町村、古屋敷村、古城村、古府村、矢田村、小池川原村、矢田新村

- 徳田村 ← 八幡村、千野村、国下村、中挟村、多根村、八田村、白馬村、細口村、国分村、若林村、飯川村、江曽村、下村

- 西湊村 ← 小島村[大部分]、津向村、直津村、赤浦村、赤浦新村、松百村、新保村、祖浜村

- 端村 ← 新屋村、川尻村、垣吉村、舟尾村、奥原村、和倉村

- 高階村 ← 西三階村、町屋村、温井村、池崎村、般若野村、東三階村、満仁村

- 相馬村 ← 伊久留村、七原村、吉田村、西下村(現・七尾市)、瀬戸村、花見月村(現・中能登町)

- 田鶴浜村 ← 田鶴浜村、鶴尾尻村

- 赤蔵村 ← 三引村、高田村、杉森村

- 金ヶ崎村 ← 白浜村、深見村、大津村

- 笠師保村 ← 筆染村、笠師村、笠師新村、塩津村

- 豊川村 ← 豊田村、豊田町村、河崎村、奥吉田村、崎山村、奥吉田新村、外原村、土川村

- 熊木村 ← 上町村、山戸田村、浜田村、横田村、宮前村、谷内村

- 西岸村 ← 横見村、田岸村、小牧村、深浦村、外村、長浦村、瀬嵐村、別所村

- 東島村 ← 祖母ヶ浦村、鰀目村、長崎村、八ヶ崎村、小浦村、野崎村、日出ヶ島村、二穴村

- 中乃島村 ← 向田村、曲村、佐波村、島別所村

- 西島村 ← 南村、無関村、閨村、通村、久木村、田尻村、半浦村、須曽村

- 金丸村(単独村制。現・中能登町)

- 石崎村、中島村(それぞれ単独村制)

- 明治24年(1891年)7月1日 - 郡制を施行。

- 明治26年(1893年)2月17日 - 滝尾村の一部(久江・久江原山分)が分立して久江村が発足。(1町31村)

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正15年(1926年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地域区分名称となる。

- 昭和9年(1934年)

- 昭和10年(1935年)時点での当郡の面積は392.79平方km、人口は83,168人(男39,713人・女43,455人)[注釈 10]。

- 昭和14年(1939年)

- 昭和17年(1942年)1月1日 - 越路村が町制施行して越路町となる。(4町20村)

- 昭和23年(1948年)4月1日 - 羽咋郡釶打村の所属郡が本郡に変更。(4町21村)

- 昭和29年(1954年)3月31日(5町9村)

- 昭和30年(1955年)

- 昭和31年(1956年)9月30日(6町)

- 平成16年(2004年)10月1日 - 田鶴浜町・中島町・能登島町が七尾市と合併し、改めて七尾市が発足、郡より離脱。(3町)

- 平成17年(2005年)3月1日 - 鳥屋町・鹿島町・鹿西町が合併して中能登町が発足。(1町)

変遷表

自治体の変遷

Remove ads

行政

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads