トップQs

タイムライン

チャット

視点

黒川郡

宮城県の郡 ウィキペディアから

Remove ads

黒川郡(くろかわぐん)は、宮城県の郡。令制国下では陸奥国(のち陸前国)に属す。

人口41,112人、面積367.82km²、人口密度112人/km²。(2025年7月1日、推計人口)

以下の2町1村を含む。

概要

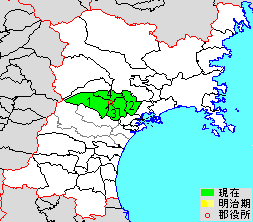

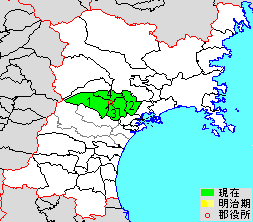

1878年(明治11年)に行政区画として発足した当時の郡域は、上記2町1村に富谷市及び大崎市の一部(鹿島台大迫の一部[1])を加えた区域にあたる。

旧来の黒川郡の中心は、北の大松沢丘陵と南の松島丘陵に挟まれた吉田川水系沿いの平地に拓かれた水田地帯と、奥州街道の宿場町を起源とする微高地沿いの大郷町以外の町村役場があるあたりであった。

1970年(昭和45年)に黒川郡の国勢調査人口は戦後最少となるが、この頃から仙台市の郊外化(ドーナツ化現象)進行により、仙台市との境界に近い松島丘陵上に住宅地が造成され始め、郡全体の人口は増加に転じた。1975年(昭和50年)には「仙台北部中核都市構想」が策定され、1976年(昭和51年)12月9日に東北自動車道の黒川郡内区間が開通すると、高速道路に沿うようにして工業団地の造成が始まった。黒川郡4町村は1983年(昭和58年)に制定されたテクノポリス法により仙台市および泉市(現:仙台市泉区)と共に「仙台北部地域」に指定され、さらに1985年(昭和60年)には同法に基き策定された「仙台北部中核テクノポリス構想」の一部として、「仙台北部中核都市構想」へと位置づけ直された。

近年は、仙台都市圏の一部として郡内の人口比率も旧来の中心地より新興地帯である南部の占める割合が高くなってきている。また、セントラル自動車(現・トヨタ自動車東日本)や東京エレクトロンが進出して機械工業が集積してきたため、東北地方における重要な工業地区となりつつある。

Remove ads

人口

現市町村界での国勢調査人口の推移(単位:人)を以下に示す[2][3]。

歴史

要約

視点

平安時代の『和名類聚抄』には、新田・白川・駅家の3郷が記載されている。

近代以降の沿革

幕末時点では陸奥国に所属し、全域が仙台藩領であった。「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点に存在した村は以下の通り。(49村)

高城代官所は宮城郡高城本郷に在り、宮城郡のうち高城13か村・桃生郡深谷のうち宮戸島1か村・黒川郡のうち大谷11か村を管轄。

- 明治元年

- 明治3年(1870年) - 大谷の成田村を東成田村に、小野目成田村を西成田村に改称する。

- 明治4年

- 明治5年

町村制以降の沿革

- 明治22年(1889年)4月1日 - 町村制の施行により、以下の町村が発足[4]。(1町9村)

- 吉岡町(今村が単独町制。現・大和町)

- 大衡村 ← 大衡村、大瓜村、大森村、奥田村、駒場村(現存)

- 吉田村 ← 吉田村、高田村(現・大和町)

- 宮床村 ← 宮床村、小野村(現・大和町)

- 富谷村 ← 富谷村、一関村、二関村、三関村、明石村、石積村、今泉村、大亀村、大童村、穀田村、志戸田村、西成田村(現・富谷市)

- 鶴巣村 ← 下草村(現・富谷市、大和町)、太田村、大平村、北目大崎村、小鶴沢村、鳥屋村、幕柳村、山田村(現・大和町)

- 大谷村 ← 中村、鶉崎村、川内村、不来内村、土橋村、羽生村、味明村、東成田村(現・大郷町)、山崎村(現・大郷町、大崎市)

- 粕川村 ← 粕川村、石原村(現・大郷町)

- 大松沢村(単独村制。現・大郷町)

- 落合村 ← 相川村、三ヶ内村、蒜袋村、桧和田村、報恩寺村、舞野村、松坂村(現・大和町)

- 明治27年(1894年)4月1日 - 郡制を施行。郡役所が吉岡町に設置。

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正15年(1926年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地理的区分名称となる。

- 昭和8年(1933年)5月1日 - 鶴巣村の一部(下草の一部[5])が富谷村に編入。

- 昭和29年(1954年)

- 昭和30年(1955年)4月20日 - 吉岡町・落合村・鶴巣村・宮床村・吉田村が合併して大和町が発足。(1町3村)

- 昭和34年(1959年)4月1日 - 大郷村が町制施行して大郷町となる。(2町2村)

- 昭和38年(1963年)4月1日 - 富谷村が町制施行して富谷町となる。(3町1村)

- 平成28年(2016年)10月10日 - 富谷町が市制施行して富谷市となり、郡より離脱。(2町1村)

変遷表

自治体の変遷

Remove ads

町村合併の経緯

要約

視点

1889年(明治22年)4月の町村制施行にともなう明治の大合併によって、黒川郡内には10町村が成立した。

| 大衡村 (2,912) | 大松沢村 (2,081) | ||

| 吉田村 (2,491) | 吉岡町 (3,246) | 落合村 (2,509) | 粕川村 (1,690) |

| 宮床村 (2,003) | 富谷村 (3,645) | 鶴巣村 (2,711) | 大谷村 (4,454) |

昭和の大合併の際、県が提示した試案は郡内西部を南北2つ、東部を1つの計3自治体に再編するというものであった。

| 大衡村 (6,112) | 大松沢村 (3,245) | ||

| 吉田村 (3,606) | 吉岡町 (5,239) | 落合村 (3,259) | 粕川村 (2,991) |

| 宮床村 (3,066) | 富谷村 (5,201) | 鶴巣村 (4,036) | 大谷村 (6,813) |

東部3ヶ村は試案の通り1954年(昭和29年)7月1日に合併し大郷村となったが、西部では大衡村が独立を望んで合併に反対、富谷村は県試案を支持したものの、他の5町村は西部7町村全て統合する大規模合併を主張したため交渉が決裂し、結局大衡村と富谷村の2村を除いた1町4村が合併して1955年(昭和30年)4月20日に大和町が成立した。

その後も大衡・富谷両村は県から残置町村に指定されず、1957年(昭和32年)には宮城県知事から、1960年(昭和35年)には内閣総理大臣から重ねて両村に対して大和町と合併せよとの勧告がなされたが、両村ともこれを拒否し、黒川郡は1町3村となって昭和の大合併を終えた(のちに大郷・富谷が町制施行し3町1村となる)。

| 大衡村 | 大松沢村 | ||

| 吉田村 | 吉岡町 | 落合村 | 粕川村 |

| 宮床村 | 富谷村 | 鶴巣村 | 大谷村 |

平成の大合併の際には宮城県が黒川郡の現行4町村を統一する案を提示したほか[8]、富谷町を仙台市に編入する案も出されたが、人口の激増によって単独市制施行の見込みが生じている富谷町はこれらの案を拒否し[9]、平成の大合併による自治体の統廃合は発生しなかった。

Remove ads

行政

- 黒川・加美郡長

- 黒川郡長

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads