热门问题

时间线

聊天

视角

六七暴动

1967年香港親共人士對抗英屬香港政府的暴動 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

六七暴动,亦称1967年香港左派暴动(英语:Hong Kong 1967 leftist riots),当年的红卫兵、亲共团体及人民日报称为香港反英抗暴斗争[14],是一场于1967年在英属香港发生及持续近八个月的左派暴乱,当年在香港的左派组织为响应于同期在中国发生的文化大革命[4],并仿效澳门左派在一二·三事件成功压服澳葡政府及驱逐中国国民党势力出澳门的斗争经验,在中共港澳工委及新华社香港分社策动下香港左派团体于1967年年初起积极捕捉在香港发起骚乱及政治斗争的机会[15]。同年4月香港人造花厂新蒲岗分厂发生劳资纠纷,以香港工联会为首的左派团体连同左派媒体借机利用这次工潮在5月发起骚乱及文革式斗争[4],香港工联会领导层及左派团体领袖又于5月成立斗委会[16],在港九各区连日策动骚乱[17],并发起罢工罢市试图瘫痪香港经济[18]:61,中国当局亦向香港左派提供资金支持罢工[4][19],供港食品曾经大幅减少[20][21],左派企图同时通过暴力及经济手段动摇民心迫使港府屈服[19],可是左派团体发起的罢工罢市始终得不到普罗香港市民响应,7月起左派示威集会的规模大幅缩小,然而左派份子却于同月发动炸弹袭击浪潮,在5月至12月间于香港各区放置及投掷至少8,074件怀疑爆炸品[22],当中有1,167枚真炸弹[23][24],左派策动炸弹袭击平民的恐怖活动,终导致在香港的中共组织及左派团体尽失民心,港府于同年12月基本平息这场导致多人死伤的暴动[25]。

在暴动期间全体香港警察取消休假,多次展开驱散及拘捕行动[23],驻港英军拆弹专家频繁出动拆弹[注 2],暴动中有832人受伤,包括212名警务人员,有51人死亡[注 3],当中有7名市民遭左派暴徒的炸弹炸死[注 4],死亡人数仅次于1956年双十暴动[26]。其时正值中国内地文化大革命的高潮,在北京的英国驻华代办处被红卫兵放火及捣毁,英国驻沪处理侨务专员办事处也受到中国造反派群众冲击并被关闭。1967年8月20日北角清华街两名年幼儿童被炸弹炸死[25];香港商业电台节目主持人林彬在节目中谴责左派暴行后遭到《大公报》、《文汇报》和《香港商报》等左派报章发文恐吓[27],8月24日林彬与堂弟林光海在返回商业电台上班的途中遭埋伏及纵火烧死;《明报》创办人兼小说家金庸因为发文抨击左派暴动而被左派份子追杀,只好放下《明报》业务带同家人到新加坡暂避,这些恐吓与恐袭均被认为是该次暴动的标志性事件[28][29]。六七暴动成为1945年香港重光后的历史分水岭[30],对香港社会及经济的发展,乃至香港人的身份认同均有着深远的影响[1]。

Remove ads

背景

二战后,共产主义势力在香港的活动日趋活跃[4],亲共人士开始成立工联会、分支工会及出版机构等左派组织,中国共产党在香港渐渐建立起庞大的统战网络[3]。

1950年代,随着中国共产党在中国大陆取得政权,大批未有前往台湾的中国国民党的军政人员逃难南下来到香港活动[32],大量中国共产党的政工人员也进入香港活动,左派即指香港亲共人士,右派则为香港亲国民党人士,在冷战格局下[33],左右两派渗入香港的政工人员各自成立工会等组织争取群众支持,又通过操控不同的社团争夺话语权,并打击对方在香港的势力,惟该等活动造成群众对立,左右两派时有群殴等暴力冲突,由于两派势力的活动造成社会动荡,香港政府因此同时压制左右两派势力,两派均有不少赴港人员被香港政府以“不受欢迎人物”递解出境,又在秧歌舞事件后将其中六千名在摩星岭聚居的亲右派难民集中调迁到调景岭安置,减少两派群众互相挑衅而引发打斗的机会[34]。在1956年10月10日至12日的双十暴动左右两派群众爆发激烈殴斗,港府平定双十暴动后将多名国民党在港干部递解出境,右派势力受到削弱。

由于中共自建政后不断推行多项政治运动肃清其定义的右派及镇压异己,大跃进、人民公社和公私合营等运动亦严重影响到中国部分民众的基本生计,到1960年代仍然不断有中国内地难民逃难来到香港,使得香港的人口短时间内急速上升,港府要在短时间内为急速膨胀的人口解决经济及民生问题[3],并不容易,贫富悬殊加剧,收入差距扩大,租金高企,住房严重不足,山坡寮屋林立,政策亦被质疑向龙头或独市企业倾斜,还有积习难除的公务员贪污问题,市民对政府的怨气日深,港府高层和基层市民又缺乏沟通渠道,使得草根阶层感到诉求被漠视,成为发生骚动的因素之一[2]。1966年4月因为天星小轮头等舱加价港币5仙,在九龙引发历时两晚的天星小轮加价骚乱,惟当时左派团体没有介入,左派报章在时评中亦支持港府平乱。由于左右两派均没有积极介入这次九龙骚乱,故此事件没有扩大[35]。香港总督戴麟趾随后于5月成立独立调查委员会,并且委任首席按察司何瑾、香港童军总监罗征勤、香港大学前校长赖廉士、律师黄秉干组成“1966年九龙骚动调查委员会”调查成因及提出建议,委员会于同年12月提交报告书,除了提到经济问题及不安情绪容易导致社会躁动,也提出官方应增加与民众沟通的途径及改善青少年政策等多项预防措施[36],可是港府来不及落实报告书的建议,香港左派在文革风潮下在1967年年初已决意操作劳资纠纷发起政治工潮,继而策动矛头直指港府的政治斗争[37]。

1966年5月,中国共产党中央委员会主席毛泽东在中国内地发动文化大革命,负责港澳事务的中华人民共和国华侨事务委员会主任廖承志在8月指示不要在香港发动文化大革命。同年12月3日,澳门发生一二·三事件,澳门左派发动连串骚乱及罢工,在中国广东省政府积极配合及威胁断水断粮下,澳葡政府在1967年1月屈服并答应澳门左派提出的各项要求,不但要谢罪道歉及赔款,还要同意肃清中国国民党在澳门的势力,青天白日旗亦不得在澳门继续悬挂,左派自此支配澳门的政局。澳门左派大获全胜后,香港左派份子纷纷到澳门祝贺及学习斗争经验,中共中央香港工作委员会也受到鼓舞,要在香港发动类似骚乱[38],并得到在北京的中共中央政权支持及积极配合,原本掌管港澳事务的廖承志又遭到红卫兵夺权及批斗,香港左派遂决定策动相较澳门左派更激烈的斗争。新华社香港分社社长梁威林、副社长祁烽两人在内部会议总结澳门左派的斗争成果时,声言要在香港“大干一场”,新华社香港分社和左派阵营开始积极寻找挑起骚乱的机会[37]。

Remove ads

暴动前的“政治工潮”

香港左派受到澳门左派利用“一二·三事件”在1967年1月成功夺权的鼓舞,1967年2月起香港左派便开始藉劳资纠纷及雇员间的争执[39],制造多场“政治工潮”,试图支配工厂之内部行政,并由左派报纸将工潮政治化为政治迫害,伺机将工潮扩大并演变为压服殖民地政府的大规模罢工及骚乱[40]。

在荃湾的南丰纱厂是香港当时规模最大的纱厂之一。1967年2月14日,南丰纱厂领班黄剑雄与左派工人发生打斗,厂方报警处理,后来开除了两名有左派背景的工人陈佛振、叶炳昌,左派工会迅即将此事政治化为左右两派的斗争,声称是“美蒋特务有计划、有预谋的政治压迫!”并指责资方打压左派工人。作为左派喉舌的《大公报》在2月26日于社论称“美蒋分子这段期间气焰嚣张,是与港英当局的纵容包庇有关。”不但称荃湾各大纱厂都有“美蒋份子”制造“凶案”,更开始将矛头指向港府[41]:34-35。3月16日,香港工联会属会之一的“港九纺织染业职工总会”选出10余名南丰工人为代表,成立“支援南丰纱厂工人反迫害斗争委员会”,其后在胸前佩戴毛泽东头像章的南丰反迫害斗委会代表,手持《毛语录》操进厂长室,在高叫《毛语录》口号后,要求厂方立即开除他们口中的“美蒋份子”工厂领班黄剑雄[41]:34-35。在这次工潮中,资方和警察都采取冷处理的手法,使事件没有扩大和延续下去[42]。

1967年4月,多间的士公司均有左派司机发起怠工,威胁公司恢复聘用全数被开除的左派司机及解雇其指定的雇员。“中央的士公司”及“上海的士公司”都受到左派司机怠工影响,最终结业。在香港岛的“中央的士公司”有左派司机在4月3日怠工,公司收入大减,发起怠工的司机提出的复工条件之一是公司开除被左派司机贴上“蒋帮份子”标签的车务主任梁启彬[41]:35,代表资方的总经理胡应湘与左派摩托车业职工总会及怠工司机经过四次谈判仍然无法达成共识,香港岛“中央的士公司”宣布结业,并将的士卖给没有怠工的司机[43]。另外,4月19日《工商日报》及《新生晚报》记者在湾仔景隆街的“中央的士”车厂门外采访时,一度遭到左派人士包围、恫吓及强抢菲林[44]。事后香港报业公会发表声明,对两名记者遭受恫吓一事感到遗憾,可是多份左派报章却抗议香港报业公会的声明[45]。

4月初,九龙“中央的士公司”同样发生工潮(与香港岛的“中央的士公司”同为胡忠家族所有,当年香港岛和九龙未有汽车过海隧道连接,故此维多利亚港两岸的“中央的士”由家族成员各自管理),发起怠工的司机要求资方复用于1月被解雇,名叫孙亮的左派司机。劳资双方代表在劳工处调解下达成协议,资方同意复用该名司机,劳方的三名代表则答应遵守包括准时上班等五项条件[46]。惟孙亮在4月27日复工不到一星期,便于5月1日递交抗议书要求公司撤销劳方答应的五项条件,左派司机再次怠工。九龙“中央的士”董事局开会后,总经理胡应滨(他是胡应湘之弟)表示,由于孙亮代表左派工人单方面推翻协议,为免继续有不如意的事件发生,董事局决定九龙“中央的士”于5月5日结业,公司的70辆车大部分被出售予司机[47]。

当年是“中央的士”总经理的合和实业主席胡应湘于2008年接受专访时表示,当年公司有387辆的士,聘用千名司机,在司机发起怠工后,他亲自代表资方与代表左派司机的摩托车业职工总会谈判,过程中察觉到左派工会根本不太关心劳资纠纷的细节,目的只是将事件政治化,谈判期间左派工会代表更不断在他面前挥舞《毛语录》,为了了解左派的政治口号,他特地到书店买了一本《毛语录》,还在谈判后期引述《毛语录》反驳左派工会代表。胡应湘又称当年为了不让左派有空间继续搞事,他亲自决定将的士以特惠价卖给没有参与怠工的司机,而车价可分三年以分期付款形式归还给公司[41]:35。

Remove ads

青洲英坭在红磡马头围道的厂房早于1967年1月尾已发生过一次工潮,当时的起因是青洲英坭厂取消工人原有的医疗福利,劳方大为不满并发起罢工,在劳工处调解下,劳资双方达成协议,工人于2月尾复工[48]。

可是到4月29日,该厂的澳洲籍工程师威廉臣与工人李邦疑因车辆泊位问题发生争执,工友将纠缠中的两人拉开,厂方报警后有工人发起包围厂房,当警方抵达时人群散去,不过这件事却被左派人士利用发起工潮,并有左派工会人士向工人派发《毛语录》。5月1日,红磡厂房约有百余个左派工人罢工,手持《毛语录》包围厂房内的写字楼并高呼《毛语录》口号,要求厂长接见。左派工人代表提出五项条件,包括厂方解雇工程师威廉臣及永不录用、要求威廉臣亲自向工人及登报道歉、不准再有敌视工人的事件发生、厂方不得报复,并且赔偿受伤工人李邦的医药费及损失[49]。

该厂厂长在5月3日早上仍没有返回英坭厂,厂房秘书梳利士称他不能自行答复工人提出的要求,提议左派工人派三名代表到香港岛总部与公司管理层商谈,而董事经理已答应与工人代表会晤,可是工人以事情发生在工厂内为由,要求总经理布禄嘉到厂房面谈,劳工处调解组主任徐添福于上午10时50分到达青洲英坭红磡厂与左派工人代表会晤,徐添福提议左派工人找一处中立地点或到劳工处办公室进行劳资谈判化解分歧,但左派工人拒绝由劳工处进行调解,徐添福亲自向左派工人代表查询这次劳资纠纷是否与福利问题有关,左派工人却拒绝向劳工处主任交代发起罢工的原因,坚持要厂长亲自谈判,劳工处当日未能调解纠纷,左派工人则继续怠工[50]。青洲英坭于5月5日发表声明,因为英坭的生产受到严重障碍及厂内的保养工作无法进行[51],在迫不得已的情况下,决定自5月4日午夜起关闭红磡厂房及遣散工人,呼吁该厂员工尽快回厂收拾个人物品及领取工钱及遣散费。青洲英坭于5月13日宣布将会向被遣散的员工补发工资,不论日薪、半月或月薪的工人都可获发放一个月工资,服务年资长或表现良好者另发予额外金,但必须在5月20日正午前领取,否则保留不发额外金。一直罢工的左派工人拒绝资方遣散,亦拒绝领取资方支付的遣散费,更在厂房外扎营抗议,期间有8名左派学校的学生胸前佩戴毛泽东像章及手持《毛语录》,带同茶点到埸慰问已被遣散的左派工人,左派演员朱虹、傅奇、鲍方等人亦曾经到场慰问工人,并且带领左派工人高叫《毛语录》口号[52]。6月10日,虽有报导称青洲英坭计划重启生产及愿意聘用旧人,但不会聘用已被遣散的全部工人。该厂要到同年12月的六七暴动尾声时,才正式复工及开始小量生产[53]。

Remove ads

暴动过程

1967年4月,香港人造花厂发生劳资纠纷,该厂在4月13日颁布10项员工纪律及工资新规则,包括损坏生产机器的工人不获发放工资、厂方有权不允许工人请假等,由于新规则被认为过于严苛,有部分感到不满的工人多次向资方交涉[54],惟劳资双方谈判不果,注塑机部有左派工人发起怠工,每天只工作不足三小时,其余时间躺在机器旁。资方在4月28日以“生意收缩”为由,西环卑路乍街总厂及新蒲岗大有街分厂分别解雇23和69名怠工工人,包括左派劳方代表,翌日资方又关闭总厂及新蒲岗分厂的注塑机部[55],再有566名工人被辞退[56]。4月30日西环总厂有左派工人阻止货车从工厂运走货物[57]。

工潮在左派工会积极介入下于5月1日起升级,西环总厂及新蒲岗分厂门外被贴上《毛语录》标语及大字报,有大字报宣称“出粮等于是自愿被开除”及“出粮是可耻的投降主义”号召工人不要领取薪资[58],新蒲岗分厂有一名手持《毛语录》的工人带领数十名工人操进工厂内,质问资方领薪后是否永不录用,不过在场的工人没有响应及继续领薪。5月3日有百余名工人在新蒲岗分厂外聚集及诵读《毛语录》,期间有一名在工厂外拍摄集会现场及自称是《明报》记者的男子与工人发生冲突,其后有警察训练分遣队的十辆警车及约一百名防暴警察到场戒备,封锁附近道路,并护送一名自称是《明报》记者的男子上警车,下午1时有一辆货车驶入工厂卸货,但遭到示威工人冲入厂内阻止,厂方主管惟有将货车上的制品运到其他地点,冲入厂内的示威工人趁机要求资方谈判薪资及解雇问题[59]。

5月6日,新蒲岗分厂外约有150名被解雇的工人集会抗议,要求与资方谈判。下午4时许厂方想将货品由货车运走,但受到示威工人阻挡,管工与示威工人发生肢体冲突。九龙东区高级警司谷巴会同黄大仙警署副警司摩士先带领22名警察到场,并通过翻译呼吁示威工人派出代表接洽。双方谈判期间,警员撤到后巷,这时却有人高呼“毛主席万岁”及搬出铁折椅掷向人群中[60],引发冲突,高级督察根宁咸率领防暴警察到场封闭大有街并向冲突现场推进,期间有人从工厂大厦掷下玻璃瓶及秤码,有多人在冲突中被捕及受伤。事后左派港九树胶塑胶总工会主席冯金水与两名代表梁乃发、林贵容到黄大仙警署交涉,抗议警方插手劳资纠纷,但被警方认出曾参与骚乱而被拘捕。当日有21名示威工人及工会人员被捕,警方落案控以非法集会、恐吓及殴打的罪名,警方在晚上8时30分发报称这批人士被拘捕及落案起诉的原因是阻止工厂出货,当有一队22名警察抵达时,这些人员立即发起工友包围警察及要警察拘捕管工,至130名警察抵达后才能够控制局面,警察在过程中只使用了警棍及有一名被捕工人受伤,警方强调当时工会人员的行为已经超出和平纠察的范围[61]。

在5月6日的冲突中被捕的21人,于5月8日被解往北九龙裁判署提堂,其中1人(郑马运)于庭上认罪,被判罚款100港元,其余20人(彭辉、邓洪、梁乃发、曾俭、赖汉林、邹松胜、黄业都、王庚宁、萧剑辉、罗振宏、林贵容、锺玉芳、古玉琴、麦明、游火运、张金亮、李胜、欧阳进强、冯金水、吴炳明)否认控罪[62],裁判官将案件押后至5月16日再审,否认控罪的20名被告需要在5月17日上庭应讯,当中3人获准以100港元保释,其余17人自签200港元保释候审[63]。

港九树胶塑胶总工会在5月7日晚上举行控诉大会,控诉事件是警方“有计划、有组织、有预谋的对我爱国工人和爱国同胞进行疯狂的迫害”;同日下午,港九工会联合会派出理事长杨光和摩托车业职工总会主席郭添海等人要求会见警务处处长戴磊华并提出“严重抗议”,警方代表则以“案件进入司法程序”为理由不予回应,左派报章《大公报》在5月8日于社论宣称“这分明不是突发的孤立的事件......在澳门事件之后,许多美蒋分子集中到香港来活动,最近香港发生的一连串风潮,大多数是美蒋分子在兴波作浪”,又在社论中以“美帝”、“帝修”及“美蒋”等左派用词将新蒲岗工潮引发的冲突事件政治化为外力企图破坏中国文化大革命的阴谋[64]。5月9日下午,新华社香港分社职工举行“声讨港英暴行支援爱国同胞反迫害斗争大会”[65],亲北京报刊印发“港英政府行为迫害民族,镇压群众是野蛮的法西斯暴行”等标语鼓动香港市民上街抗争。

Remove ads

5月11日早上,香港工联会领导层认为应趁机将人造花厂工潮转变为反政府骚乱,于是派员到新蒲岗慰问罢工及被解雇的工人,又向工人派发《毛语录》及发起工人在新蒲岗大有街一带的街道聚集,堵塞新蒲岗工厂区的道路,阻止货车上落货,工会人员又带领工人挥舞《毛语录》在工厂区示威,又在街上贴大字报。警方为避免让左派工会借机激化事态,最初仍是采取冷处理的手法,警方在上午并没有介入新蒲岗的左派示威[66],在现场戒备的警员亦驱车撤走。可是午后事态恶化,约有千人拿着《毛语录》聚集,开始走出新蒲岗工厂区外集会,并且有工会人员带领示威者包围工厂及冲击工厂大厦的大闸,工厂东主及管理人员报警救助,气氛渐趋紧张。当日下午3时许,有数辆警车开抵爵禄街,约有40名警察下车,由一名督察带领走往大有街,并由一名警员拿着扬声器劝吁现场的左派工人不要继续阻塞道路,又称示威者是时候回家了,但左派示威者没有听从劝告,继续挥舞《毛语录》叫嚣并辱骂警察,左派示威者不但没有理会警方劝告,还在左派工会人员的领导下提升对抗姿态。警察训练分遣队由约150名防暴警察组成的一个连其后到达新蒲岗,分别沿大有街两端推进,并且呼吁左派示威者可从大有街两旁的道路离开,在大有街的大部分示威者逐渐散去,可是在八达街却有左派工会带领示威者继续堵塞道路,防暴警察在街口停下来,双方对峙,由于劝告无效,警方举起“警告,催泪弹”的旗帜,一名警司继续与左派工会人员理论,可是仍然劝告无效,警方于是施放催泪弹,左派示威者则使用木棍袭击警察,又投掷石块和玻璃瓶,现场棍石交加,警察和示威者发生扭打,有左派示威者从大厦掷下秤码、砖块及玻璃瓶,警方于是发射木弹还击,并拘捕在场发起骚乱的部分左派工会人员[66],期间警方发射催泪弹53发及木弹70发,有127人被捕,示威者受伤11人,警察受伤12人[67]。东头新区有左派团体带领示威者投掷石和玻璃瓶并围殴两名男子[66],防暴警察到场驱散滋事份子,至傍晚警方终于控制局面。在防暴警察戒备下,新蒲岗工厂区的工厂员工开始清理左派示威者的大字报及收拾被破坏和捣乱的物品[66]。邻近新蒲岗的黄大仙仍然有左派示威者向路过的巴士和私家车投掷石块,彩虹道有左派示威者向消防车投掷砖块及放火烧车[66],东头村约有600人聚集,有人纵火,有私家车及货车被焚毁,又向赶到灭火的消防车掟石。当晚9时30分起,九龙东部的部分地区实施宵禁,范围包括九龙城、新蒲岗、黄大仙、彩虹及牛池湾[68]。香港空军辅助队派出一架直升机到新蒲岗和黄大仙上空盘旋,警方一直戒备至深夜[66]。宵禁至5月14日才解除,共有391人被捕,32人受伤[56]。

Remove ads

5月12日傍晚6时,工联会召开紧急理事会议,宣布立即成立“港九各业工人反对港英迫害斗争委员会”简称“各业斗委会”或“斗委会”[69],要在香港发起武斗直至香港政府赔礼、认罪、赔偿、释放斗争被捕者及严惩“凶手”。当日新蒲岗仍然持续有骚乱,范围和暴力亦有扩大倾向[70],有暴徒在街上推翻汽车及纵火烧巴士,警方于中午在东头新区施放催泪弹驱散示威群众。5月12日,警方到黄大仙徙置区搜捕暴徒,警方与示威者在徙置区爆发冲突,左派人士毁坏徙置大厦设施,又投掷玻璃瓶、砖头及石块,警方则施放催泪弹,在骚乱期间黄大仙徙置区第26座二楼有一名14岁男童被骚乱者投掷的石块击毙,左派组织宣传机关其后却将死者的遇害日期及地点改为5月11日及新蒲岗大有街[71],讹称男童是在新蒲岗香港人造花厂被防暴队活活打死,试图煽动左派民众参与斗争,死因庭于同年10月5日根据法医及目击者供词认为是被石块等硬物击中头部致死,陪审团裁定死于横祸。

5月13日,九龙的暴动蔓延至黄大仙东头徙置区和土瓜湾,大批群众在街上聚集,暴徒在街上放火烧巴士及其他车辆,抢劫黄大仙徙置区职员宿舍及纵火,又有暴徒闯入政府办事处和学校制造事端及捣乱[72]。警察训练分遣队采取驱散行动,又将九龙东部指定地区的时间宵禁提前至傍晚6时开始,九龙的局势至5月14日才稍为平息[73]:39-54。

5月16日,南九龙裁判署开审“5.6新蒲岗人造花厂工潮”非法集会案,先前于5月8日获准保释或签保外出的20名被告原定于5月17日上午再次出庭应讯,但当日全部20名被告均没有到庭,裁判官下令通缉[63];有部分被告后来于6月23日晚上发生的“塑胶工会暴动”中被捕。

5月18日,香港人造花厂资方为缓和局势,西环总厂注塑机部接受被解雇的工人申请复工[74],至19日有204人登记,注塑机部在20日复工[75],劳资双方派出代表到劳工处举行会议及同意继续磋商[76]。

5月15日清晨,中华人民共和国外交部副部长罗贵波召见英国驻华临时代办唐纳德·霍普森,递交外交部的抗议声明,把骚乱事件定性为“英国政府勾结美帝国主义反对中国的阴谋”,又指“港英当局利用人造花厂劳资纠纷,对中国居民和工人进行迫害”,要求英国政府责成港府接受工人和居民的正当要求、停止一切法西斯措施等5项条件。5月15日,中国外交部发表声明,支持香港左派团体的抗争行动[56]。当日,有红卫兵到北京的英国驻华代办处门前示威,《人民日报》亦发表题为“香港英国当局必须悬崖勒马”的评论员文章,重申中华人民共和国政府的立场[73]。中华人民共和国政府表态支持香港暴动及召见英国驻华代办抗议的举动对香港的左派团体具有呐喊助威的作用,香港的左派报章包括《文汇报》及《大公报》均在头版广泛报道[77],驱使香港左派团体决意发起更大规模的骚乱。5月17日,中共领导的中华全国总工会致电香港工联会表态支持香港左派工人以“毛泽东思想”斗垮港英政府,并发动北京群众游行到英国驻中国代办处示威及举行声讨港英政府的大会[78]。

香港总督戴麟趾在5月15日及18日两度发表声明,强调“维持和平与秩序,是香港绝大多数市民最恳切的愿望”,港府将尽力促使香港社会恢复安宁。英国政府在18日亦发表声明,强调警方行动已保持克制,将全力支持港府履行维持法律及秩序的责任[73]。

Remove ads

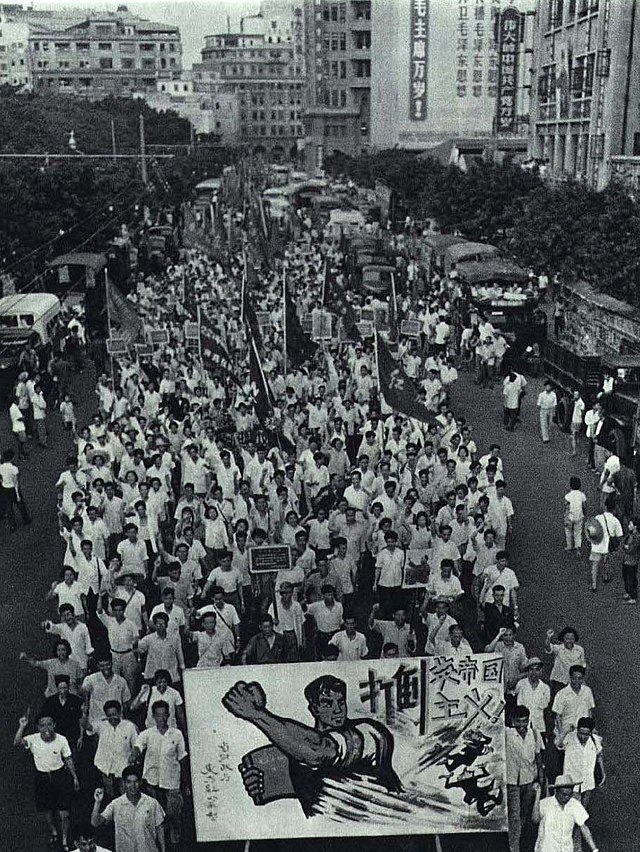

5月16日,多个左派团体在土瓜湾的工联会工人俱乐部举行会议,“港九各业工人反对港英迫害斗争委员会”决定立即成立“港九各界同胞反对港英迫害斗争委员会”,又称“各界斗委会”[77]。值得注意的是5月12日成立的“港九各业工人反对港英迫害斗争委员会”是产生“港九各界同胞反对港英迫害斗争委员会”的组织,并由“各界斗委会”接替“港九各业工人反对港英迫害斗争委员会”统筹斗争工作,把“各业工人”改为“各界同胞”代表不限于工人,也招揽文职人员及学校师生等参加,此后“斗委会”的简称便是指“各界斗委会”。各界斗委会成员有104人,并由工联会理事长杨光出任主任委员,会上又通过对“港英政府法西斯迫害”的抗议书,将斗争行动升级。同日,在中国政府组织下,北京市有40万群众游行到英国驻华代办处举行集会,但为免北京的游行群众失控,中国国务院总理周恩来在游行前曾指示外交部,游行队伍须格守“不冲、不进、不砸”[79]。

5月18日,中共北京市委发动10万人举行各界人士支援香港斗争大会,周恩来为首的中共中央领导人亲临出席,由于副总理兼外长陈毅正在接受批判,所以由副总理兼北京市革委员会副主任谢富治发表讲话,谢在讲话中除了谴责香港政府的“法西斯暴行”,重申外交部声明中的几条要求外,又宣称“香港同胞学习、宣传、运用和捍卫毛泽东思想是他们绝对的、神圣的、不侵犯的权利。香港英国当局没有任何权利干预。”[80]

Remove ads

各界斗委会成立翌日(5月17日),杨光、费彝民等17名斗委会代表前往港督府向港督戴麟趾抗议,要求接收“反对港英法西斯暴行抗议书”,戴麟趾拒绝接见[56]。众人在港督府大闸外挥动《毛语录》及高呼口号。同日,香港政府成立由副辅政司韩美洵(其后改由姬达出任)领导的宣传委员会,专责发布新闻、制作短片、引导舆论及地区组织等政治宣传工作,其他成员包括霍德、杨启彦、麦理觉等[81]。为了抗衡左派团体大量张贴的大字报及由左派报章散发的号外,港府也印制大量海报及小册子应对左派发起的宣传战[82]。当时的电台和主流报章都倾向支持港府,香港社会人士如陈子隽等人亦制作书刊反对左派团体在香港发动文革式斗争[83]。

5月20日,港督府一度成为左派人士聚集示威的主要地点,港府最初对于左派示威者采取容忍态度,未有驱散在港督府外聚集的示威者,但重申要维持秩序,限制到港督府请愿的人数,示威者需要分批前往及离开,左派团体于是指示支持者在港督府附近的中环花园道及在皇后像广场一带聚集及示威。5月20日有近3,000人在港督府门外示威[56]。港九各地陆续有左派工人及左派学校的师生举行集会及示威。

左派人士在中区示威期间,斗委会在中国银行大厦顶楼装设大型扬声器连日播放政治宣传及《毛语录》口号,为左派示威者呐喊助威,而在一街之隔,警方在拱北行的政府新闻处旧址(今长江集团中心)安装强力扩音器播放欧西流行曲,盖过港共团体利用扬声器播放及左派示威者高呼的《毛语录》口号[84]。

5月21日,左派示威者堵塞中环交通及在中区到处闹事,局势转趋紧张[85],警察训练分遣队发射催泪弹驱散阻塞道路交通的示威者。除了港岛中区,左派团体也在港九各区领导左派示威者以左派报馆、中资银行、国货公司及左派学校等建筑物作为据点,进行示威、张贴大字报、袭击警察及破坏公共交通设施等活动,当防暴警察到场采取驱散行动时,左派示威者便迅速退入左派团体设立的据点,当警察撤离后,左派示威者便从左派据点出来,再次阻塞道路及捣毁公共设施[85]。

5月22日上午,前往花园道港督府抗议的左派群众执意冲击在花园道口的警方防线引发流血冲突[86],在域多利皇后街有左派份子驾驶巴士开足马力冲撞在场戒备的警察[87],中区花园道一带集结的示威者与警察发生冲突。

由于中区的骚乱有扩大倾向,为防左派份子在入夜后继续制造事端,当局于5月22日下午3时45分宣布香港岛部分地区当晚6时30分至凌晨5时实施宵禁,宵禁地区主要在港岛北岸,由香港岛西南岸的薄扶林至东北岸的柴湾,这是香港岛于1945年8月香港重光后的首次宵禁[88]。

5月22日在中区的冲突有15名伤者送院[89],其中一名是警察,左派媒体却宣称有几百人受伤,当中重伤者超过100人,另一方面有媒体称左派示威者将红汞故意泼到自己的身上制造警方粗暴镇压的证据[86]。当日港九各区有175人被警方逮捕,大部分在香港岛的中区被捕,包括有8人在宵禁期间不听劝喻而被拘。冲突发生后,港府颁布法令,凡派发“煽动性”传单、张贴“煽动暴力,破坏警方忠诚性”字句的海报、散播反政府言论者,警方有权作出没收、销毁、拘控[90]。

5月23日起,斗委会发动巴士、电车、天星小轮及煤气等公用事业的左派工人定时罢工,参与罢工的左派工人均获左派工会发放斗争经费,作为生活津贴[91]。

5月24日,中国总理周恩来提出对港英政府的斗争要坚持“有理、有利、有节”[56]。

5月28日,英国航空母舰堡垒号抵港,与驻港英军军事演习[56]。

6月3日,《人民日报》社论呼吁香港左派群众“随时响应祖国号召,粉碎英帝国主义反动统治”[56]。

6月6日,《大公报》称太古船坞有三千多名左派工人宣布罢工,抗议厂方撕毁贴在船厂内及渡轮上的大字报,总经理卡素等人在左派工人连续八小时的审问下被迫签署认罪书[92]。海陆理货员也进行罢工,并举行誓师大会,35艘海洋轮停止起卸货物。与此同时,九龙仓有一千多工人罢工半天,并在仓内手持横额游行,抗议港府撕毁大字报。同日,大埔十七村青少年及学生成立斗委会。澳门一群和字头三合会成员发表公开信,号召洪门兄弟团结同胞抗暴。

6月10日,《人民日报》再次发表评论员文章,呼吁全国工农及中国人民解放军支援香港同胞斗争到底[56]。

6月13日,警方派出大批警员搜查柴湾、筲箕湾及铜锣湾的多处地点,拘捕6名涉嫌参与暴动的船坞工人,另向14人发出通缉令[93]。

6月23日晚,两名探员在广东道1093号港九橡胶塑胶业职工会拍摄会址门外的大字报时,突然有20余人从会址冲出及以木棍、铁枝及玻璃瓶追打,探员被追打期间连开四枪击毙胶业工人邓自强,警方其后派出防暴警察到会址搜查,但遭遇抵抗,冲突中有多名警员受伤,警方拘捕共53人[94],有部分是通缉犯,包括获法庭准予签保候审,但在5月17日没有到庭应讯的邹松胜[63]。当晚的其中两名被捕人士邹松胜和罗进苟,分别因从碌架床跌下及从高处跃下逃跑受伤,两人于送院后不治。死因庭在10月13日、18日及27日先后裁定邓自强死于合法枪杀[95],邹松胜死于意外[96],罗进苟死于横祸[97]。

7月16日,防暴警察搜查筲箕湾道169号的太古船坞华员职工会福利部,发现藏有大批削尖的喉管、经改装的利刀、匕首、汽油弹、塞满爆竹火药的玻璃瓶,使用铁钉和木棍制作的狼牙棒,还有使用木板、铁钉和皮带制作的“钉手套”[98],于是拘捕身处于场所内,包括太古船坞华员职工会主席邓全在内的45名工人和学生。警方落案控告其中40人参与恐吓性集会,最终全部疑犯被裁定参加非法集会罪成及入狱两年。

6月7日,1967年香港市政局选举如期举行。同日晚上,天星小轮、油蔴地小轮和九龙仓的左派工人联合举行“反迫害斗争大会”。同日,广州市有十万人集会声讨港英当局,海口,佛山等地也有群众游行示威。

6月8日上午,工务局在宋皇台道的汽车工场有示威者聚集并发生骚乱,防暴警察施放催泪弹攻入车厂,并与示威者发生扭打,有424名示威者被捕,其中一名工场工人徐田波于翌日中午在黄大仙警署暴毙,左派团体迅即把徐田波封为烈士,同年8月25日陪审团在死因庭裁定徐死于意外[99]。当日下午,防暴队又到土瓜湾道中华煤气厂,驱散示威及胁迫厂内职工参与罢工的左派人士,拘捕60人,工人黎松和曾明先后被发现在煤仓的煤堆中窒息及在煤气鼓的水箱中溺毙,死因庭先后于同年9月14日及20日由陪审团裁定死于横祸[100][101]。

6月9日,《大公报》发表社论《暴行再升级了,抗暴也要再升级!》香港政府于同日搜查左派据点之一的银都戏院。6月10日,左派宣称政府机构与英资企业有一万多人加入左派罢工的队伍。香港新华社社长梁威林在午夜发电报给港督戴麟趾,对港府在近日的一连串血腥镇压提出“最严重抗议”。

6月11日,新界沙头角有左派人士举行“反英抗暴”示威及包围当地警署,接壤沙头角边境的解放军及中国民兵高度警戒。6月12日左派宣称香港有700艘渔船及六千个渔民乘船到深圳盐田,参加深圳沙头角之声讨大会。6月13日香港新华社社长梁威林发表谈话,指中国人民有权居住香港,可以自由回国,绝不容许港府以莫须有罪名将同胞递解出境。同日,左派称有两万渔民举行海上反暴游行。防暴警察搜查太古船坞职工宿舍,拘捕6名人及通缉另外7人。

6月15日,中国共产党的中华全国总工会经中国银行汇款一千万港元到香港各界斗委会[102],支持斗委会津贴左派工人罢工及斗争。同日,港府吊销银都戏院的经营执照。

6月18日,中国试爆第一颗氢弹,香港左派大受鼓舞。6月19日,在维多利亚公园的维多利亚女皇像被泼漆油及涂上毛语录标语。

6月22日,香港有十所书院的左派学生在各界斗委会鼓动下成立“反迫害斗争委员会”及在校内散发传单和毛语录标语。属于官立中学的英皇及皇仁书院,先后有左派学生散播声援文革的传单及标语。同日,左派团体为徐田波、曾明及黎松成立治丧委员会及要求港府立即交出这三名“烈士”的遗体,《大公报》、《文汇报》等左派报纸更大字标题宣称港府拒绝交出这三名“烈士”的遗体。政府新闻处在23日早上辟谣指这三人的遗体随时可供认领,并表示在法医完成验尸后已分别于6月9日、12日及19日通知徐田波、曾明及黎松的家属认领遗体,但至今未有人领取[103]。

6月24日,左派发动“联合大罢工”,约60,000名左派工会的工人参与,以九巴最受影响,其他交通工具亦只能提供有限度服务[56]。左派工会发放斗争费收买工人罢工,港府及各大公共交通事业公司则以强硬手段应对罢工,即时解雇参与左派斗争活动而旷工的雇员,另一方面不参与罢工的工友,却被左派组织指责是破坏罢工的“走狗”,遭到恐吓,甚至袭击[104]。同日,中国总理周恩来在北京设宴款待赞比亚共和国总统肯尼思·卡翁达,周恩来在宴会上发言表示:“香港的命运取决于香港的爱国同胞和七亿中国人民,而绝不取决于一小撮英帝国主义者;中国人民决心根据形势需要,给予香港爱国同胞以一切支援,直至胜利为止。”[105]同日,沙头角联乡会委员会为徐田波、黎松及曾明举行“烈士”追悼会,期间有左派份子包围沙头角警岗,纵火焚烧警方车辆,与前来驱散的防暴警察冲突,12人被捕[56],其后联乡会的左派委员(温果行、李文有、吴帆)等人潜逃中国境内,逃避警方追缉。

6月25日下午4时55分,港督戴麟趾伉俪与女儿抵达香港大会堂出席欢送仪式,然后在皇后码头乘坐慕莲夫人号前往九龙,再转到启德机场乘客机返回英国休假,期间与前来送行的市民挥手惜别[106]。辅政司祁济时在戴麟趾休假期间出任护督暂代港督职务。

6月26日,中国外交部副部长罗贵波就香港警方在23日搜查树胶工会及在24日于沙头角镇压左派示威向英方提出抗议。同日,因威迫工人参与罢工而被逮捕的卲氏工人李安及王煜森,于提上法庭时已奄奄一息,无法站立,李安在送院途中死亡,王煜森伤重留医,事后有三名警务人员因李安暴毙被捕,11月6日被裁定误杀罪成入狱,翌年1月31日三名警员上诉得直获释[107]。

6月27日,斗委发动全港左派学校罢课一天[108]。

6月28日,广州市海陆空三军和群众举行八万人大集会,声称要为香港左派斗争给予一切支援。

6月29日,左派再次号召进行为期4天的“联合大罢市”及停止进口中国副食品至7月2日,猪肉及蔬菜供应一度短缺及价格急升[56]。由于中国当局拒绝港府增购东江水应付旱情,香港在严峻旱情下需要将供水时间缩短至隔日供水4小时[109]。同日,各界斗委会举行记者招待会及安排徐田波、黎松、曾明、邓自强、邹松胜的“烈士”遗属向港府提出五项严正要求:“一、必须在一个星期内公布烈士死因;二、拨出永久坟场把烈士们安葬于同一个坟场内,并建筑纪念碑;三、不得阻挠港九各界同胞反对港英迫害斗争委员会为烈士举行葬礼的要求;四、交出并严惩杀人凶手;五、赔偿一切损失。烈士家属在会上指责港英当局不敢公布死因并企图毁尸灭迹阻挠家属领取烈士遗体进行安葬。”[110]而在铜锣湾的中国国货公司于面向人行道的橱窗挂出被左派封为烈士的徐田波、黎松、曾明等人的黑白大头遗照[111]。同日,中国广东省宝安县有集会游行抗议香港政府。

7月2日,左派停止罢市[112]。

斗委会发起罢工、罢市是以拖垮香港经济为目的,中国政府亦积极配合减少食品出口到香港[18]:60,即使香港天气干旱亦拒绝回应港府提出的购水要求,至当年10月前都没有供应东江水到香港,企图通过“经济战”手段将香港变成“死港”、“臭港”迫使港府屈服,不过香港居民在左派罢工、罢市的影响及中方限制供应食品、淡水的危机下却保持忍耐。左派团体当年宣称有6万人参加罢工,但是即使加上罢市而停工的8万人,在罢工及罢市的高峰期也只有14万人,以当年香港劳动人口140万人,罢工及罢市的人数最高也仅占劳动人口的10%[18]:61。

虽然左派团体发起的罢工、罢市在短时间内有对香港的经济活动构成若干影响,但远远没有达到瘫痪香港经济的效果,由于港府及主要企业都在呼吁复工无效后开除继续旷工的左派工人,并由新聘人员替补,而随着时间推移,斗委会也无力发放津贴要求工人继续罢工。中国当局在暴动期间数度大幅减少向香港出口粮油食品[18]:60,配合香港左派罢市在市面制造断粮危机向港府施压,由于香港在冷战时期的米粮储备可满足至少三个月的本地消耗量[20],而市售的大米主要从泰国进口,供应缺口又有美国米可以填补,香港未有发生粮食短缺,米价保持平稳[20],不过有部分副食品如蔬菜及猪肉的价格曾经显著上涨,可能会动摇民心,港府因此派出代表团到日本及韩国等地寻求增加食品供应,香港的进口商亦增加从泰国、印尼及台湾输入猪、牛等牲口,加上当年的香港农业能够供给市面近半的蔬菜及肉品[21],香港农民亦积极配合港府要求提升农产品的产量,都有助增加食品供应及平抑物价,降低中国当局限制输出食品到香港产生的负面影响[18]:60。由于缺乏普罗市民响应,左派发起的罢工、罢市在7月初已告失败,左派企图使香港陷入断粮危机亦被港府的米粮储备制度及多年来辅助农业的政策化解[20],不过左派此时未有罢休,拖垮香港社会经济的行动亦变得极端化,继而于7月发动造成无辜市民死伤及人心惶惶的炸弹恐怖袭击浪潮[18]:61。

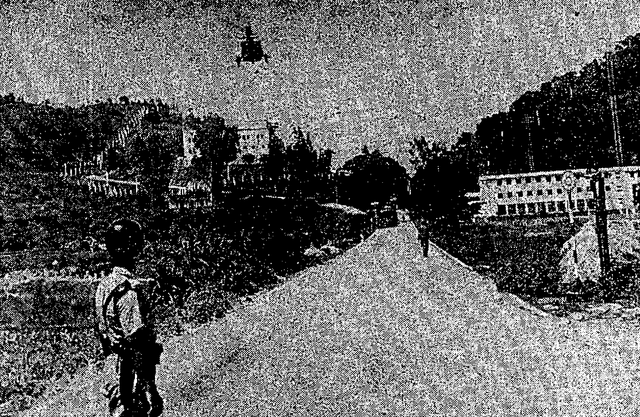

1967年7月8日,香港沙头角遭到配备机枪、冲锋枪及爆炸品等武器的中国人民解放军广东省军区7085部队及中国民兵组成的武装人员袭击[113]。当日凌晨先有约100名中国武装人员越过边界及向沙头角警署投掷爆炸品,中方人员在袭击后撤出,香港警方没有采取驱离行动,可是到上午10时许,在沙头角中英街约有300名配备冲锋枪和爆炸品的中国士兵越过边界入侵香港边境禁区,包围并以冲锋枪及爆炸品袭击沙头角警岗,被围困于警岗内的警员只配备左轮手枪及催泪弹,因用尽子弹及相继中弹受伤要求增援。香港警方当时在沙头角的120名防暴警察,虽然仅配备左轮手枪及防暴用的木弹和催泪弹,仍然尝试解救被包围的警岗,双方在沙头角联乡会一带爆发枪战[114],只有防暴装备的香港警察面对配备冲锋枪及爆炸品的中国军队,在火力上完全无法相比,未能为警岗解围,还陷入被包围。上午11时许,中国军队更出动预先架设在屋顶上的机枪从中国境内越界密集扫射香港沙头角的建筑物[115],香港警察有多人中枪受伤,沙头角居民在枪林弹雨下争相走避,赶到现场的香港救护车也遭到枪击,无法接走伤员,在沙头角的香港警察遭到机枪及冲锋枪密集扫射难以撤离,香港警方请求军部协助,驻港英军司令华智礼中将在午后接获英国内阁发出可以开火驱逐敌军的批示,立即调动英军前往沙头角支援警方。下午4时许,英军装甲车队开抵现场,中国军队立刻停火并撤出香港边境,因此英军没有开火[116]。共有5名香港警员在沙头角枪战中殉职[117],有1名中国士兵毙命,另有12名香港警察及8名中国士兵受伤[118]。警方在枪战后封锁沙头角禁区,驻港英军派出直升机进行低空侦察。这次边境枪战促使港府将中港边界的驻防任务转交驻港英军,由军部调派踞喀兵接替香港警察驻守[119]。

8月10日至8月11日,文锦渡华界工人越境,胁持英军边防指挥官及大埔理民府官,并迫签“认罪保证书”,香港政府宣布,除罗湖外,边境全面封闭。9月29日,警员何溢强及陈树荣休班后往新界旅行,但乘摩托车在文锦渡过桥时误入华界被拘留。10月7日,休班警员曾冠梅在沙头角遭人掳入华界,次日获释[56]。

10月14日,新界冲锋队高级督察胡礼在文锦渡被农民掳入华界,后被拘禁在中国军方的旅馆中;11月1日,中英双方就胡礼事件在深圳举行首次秘密谈判;11月20日,胡礼成功逃脱返回香港,并召开记者会详述事件经过。11月26日,误入华界的两名警员在羁留57天后获释[56]。

1967年6月初,斗委会开始讨论发动炸弹袭击。6月10日凌晨时分,有一名于多年前从广东省公安厅调派到香港在华润公司担任经理的干部[120],在北角电车总站驶出英皇道的电车路轨上放置了一枚实验性质及使用纸袋包装的土製炸弹[121],时任《文汇报》总编辑金尧如在其回忆录《香江五十年忆往》表示[122],刚收到有干部未经指挥部同意便自行发动炸弹袭击的消息时[123],斗委会领导层一度感到震惊,并在内部会议引发激烈讨论,有会议列席者认为摆放炸弹阵既可阻碍警察行动,使军警疲于奔命,又可动摇市民对港府维持局势的信心,打击港府的统治威信,更可吓阻支持港府镇压左派暴动的国民党势力,还能鼓动民众进行推翻港府的斗争[123],不过也有列席者担心将工运及骚乱升级为城市炸弹战又伤及无辜时,可能会导致“反英抗暴”完全失去市民支持。至于被放置在北角电车路轨上进行测试的首枚土製炸弹,金尧如表示并未能成功引爆[123],随后有一名打扫街道的清洁女工将这枚用纸袋包装的炸弹当作垃圾清扫掉,所以除了放置这枚炸弹的参与者及斗委会领导层的部分成员外,并没有太多人知道在6月10日香港已出现这场暴动的首枚土製炸弹[120][121]。

在六七暴动的时任港九油漆业总工会副理事长郭庆鎏于2017年接受《明报》访问时承认当年有与工会人员制作土制炸弹,原因是左派发起罢工抗争,港英政府却宣传罢工影响香港经济,最终大部分市民没有罢工,左派这时变得很被动,他们发起的斗争行动又没有近代史可参照,于是便想到放炸弹这一步,当时有人已试过,在电车轨爆过,更弄伤拆弹专家,炸弹阵成为左派唯一有效打击港英政府的方法[19]。在油漆业总工会组成“炸弹战斗队”后担任炸弹袭击行动主力的陈炳基称:“炸弹成本低,效果好,成功令市面混乱。”[19]陈认同当年罢工失败,完全起不了作用,且消耗了中国当局提供的资金,相反土制炸弹有效造成市面混乱,然而在旷日持久的抗争下,陈承认看不到“港英必败、我们必胜”的前景。郭庆鎏则自称不够机警,没去放炸弹,只负责购买材料制造炸弹及在场把风,郭受访时认同炸弹袭击带来反效果,“整个社会起了恐慌,到处都有炸弹,没有安全地方”,市民将斗委会当成敌人及不支持左派[19]。

7月初起,冲突不断升级,为平民提供廉价医疗服务的贝夫人健康院亦多次遭到左派示威者闯入捣乱及纵火[124]。左派人士在斗委会领导下在街头多次袭击警务人员,左派的武器也不止于木棍、铁枝及投掷石块、砖头或玻璃瓶,而是用铁钩、三角锉等利器,投掷镪水弹或鱼炮施袭,左派份子郑浙波、马烈[125]、麦志华、何枫[126]、余秀文[127],因而先后于7月9日至15日的骚乱中被警察开枪击毙[128]。

7月10日,市民李振兴在湾仔庄士敦道近三角街口附近被左派示威者辱骂“走狗”及被利器刺伤胸部毙命。

7月12日下午5时25分左右,大埔乡事委员会会所发生六七暴动的第一宗炸弹爆炸[129],一个被安装在会所储物室的计时炸弹爆炸,将隔邻原定于下午5时召开成立大埔民安促进会会议的会议室炸至毁烂,所幸的是乡委会主席黄源章收到将有左派份子破坏会议的消息后,把会议临时取消,才没有造成死伤,翌日警方搜查散头角村时将一名涉案的大埔乡事会会所姓李杂役拘捕,并且起出一批爆炸品,大埔乡事会会所的爆炸拉开了六七暴动炸弹浪潮的序幕,炸弹浪潮一直持续至同年12月[129]。同日,警方联同英军搜查摩托车业职工总会的两间会所,拘捕40人[56]。

7月15日,新华社记者陈凤英,陈德穆在港督府门外示威时被捕[56]。

7月16日,斗委会宣称港九油漆总工会会员蔡南、朱日基被警方击毙,不过朱日基没有在香港境内死亡[注 5],也不在官方的六七暴动51人死亡名单内[130]。斗委会及油漆工会为首的左派团体借此将暴动升级为城市炸弹战,由左派营办的学校则把实验室用作土製炸弹的生产工场,发动又称为“遍地菠萝”的炸弹袭击浪潮[131],由此“菠萝”成为香港坊间对土製炸弹的代词,同年7月中旬至11月尾每天都有土製炸弹爆炸,左派的炸弹及燃烧弹袭击不限于警务及公共交通设施,也包括设于社区的政府办事处[131],九广铁路的车站及路轨多次发现炸弹,并且多次发生炸弹袭击巴士和电车,造成无辜市民死伤[132]。

7月18日,警方拘留香港华人革新协会秘书蔡渭衡[56]。

7月21日,斗委汤秉达被捕[56]。

因为骚乱演变为连串炸弹袭击,由于警队缺乏处理爆炸品的装备及经验,港府要求驻港英军协助,由英军派出军火专家检验及移除怀疑爆炸品[132]。港府又使用紧急法的权力搜查左派份子的巢穴,拘捕及关押涉嫌指挥炸弹袭击的左派领袖,有部分中国人被递解回中国内地。

8月4日早上,荃湾沙咀道发生电话亭爆炸,两名市民及两名休班警员受伤。同日,香港警察得到军方支援,由英国皇家海军正停泊于香港的竞技神号航空母舰派出军用直升机,将防暴警察运载到斗委会位于香港岛北角的数个据点,搜捕发动炸弹袭击的恐怖份子。警察分别从直升机空降到大厦天台及由地面发动突击,上下夹攻位于英皇道与糖水道交界的侨冠大厦,军方直升机在侨冠大厦的天台直接降落,军警随即进入大厦内逐家逐户搜捕斗委会成员[133],主要目标之一是位于A座24楼4号室的学友社。军方直升机亦曾经尝试在新都城大厦和明园大厦的天台降落,惟该两座大厦的天台面积不足以让直升机直接降落,军警遂从直升机游绳而下。警方在大厦内除搜出炸弹及武器外,还发现有设备完善及设有手术室的“战地医院”[134]。警方在行动中拘捕26人,包括斗委会副主任兼汉华中学校长黄建立[56],在行动中有数名华丰国货工人被拘捕,翌日位于侨冠大厦基座商场的华丰国货公司继续营业,而培侨中学校长吴康民因在3日晚上离开侨冠大厦的据点而躲过被拘捕。

港府的搜查行动未能立即遏止炸弹袭击活动,斗委会在8月将行动升级为大规模炸弹恐怖袭击[25],恐怖份子在香港各区大量布放真炸弹及疑似炸弹[128],当时在九铁、电车、巴士、渡轮码头、街市、银行及大街小巷,都被放置土制炸弹,斗委会意图造成社会更大恐慌,使港英政府感受更大压力[122]。斗委会发动的街头炸弹袭击除了扰乱市民生活,导致人心惶惶外,更造成多名市民无辜死伤[122]。

8月9日,警察逮捕长城电影公司的影星傅奇和石慧夫妇,他们在5月间以“慰问团”为名参加九龙英资青洲水泥厂外工人罢工及骚乱,又领导示威者在港督府示威及贴大字报并引发暴动,因为领导及参与暴动而被关入扣押中心。8月18日,教育司署警告9间左校,如继续煽动暴力活动将被查封[56]。

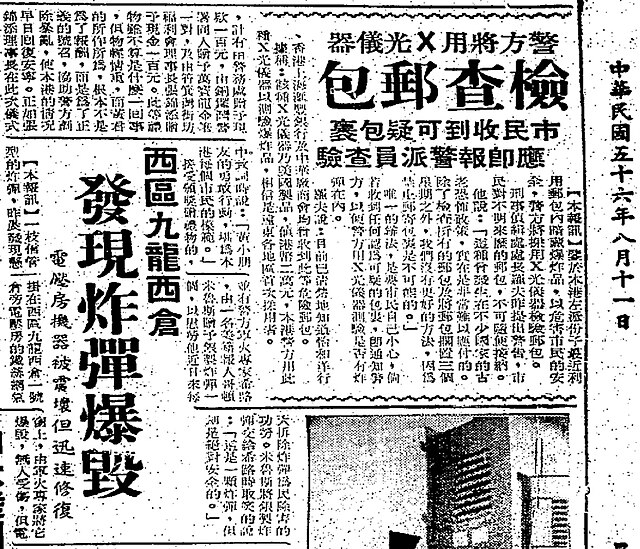

8月20日,北角发生清华街惨案。下午2时20分先有一枚炸弹在北角英皇道从高处掷向一辆服务中的电车,在英皇道698至700号炸伤三名年龄介乎14至58岁的男途人及店员。下午4时30分左右,在北角清华街有一对年幼小姐弟(8岁女童黄绮文、2岁男童黄兆勋)被炸弹炸死,该宗惨案在香港社会触发公愤[25]。

8月23日,立法局议员简悦强要求港府修订法例将炸弹袭击伤害人命的罪犯处以死刑[56]。

8月25日下午,鲗鱼涌、北角、铜锣湾先后发现多个真假炸弹,西营盘于晚上发生正街炸弹袭击案,先有一个炸弹被放置在皇后大道西和正街交界的马路中心,当驻港英军军火专家到场拆弹时,再有两个炸弹从路口旁的楼宇被掷下,造成三名途人及两名警员受伤,其中39岁小贩郑国佳伤重不治[135]。

8月28日傍晚发生狮子山爆炸案,当日下午狮子山发现插有三支红旗的怀疑爆炸品,警方通报驻港英军派员登山检查,军火专家华克曼在悬崖上检验该可疑物品时发生爆炸,他被爆炸的冲力抛落超过61米(200英尺)的悬崖下殉职[136]。

9月1日荃湾山边被埋下炸弹陷阱,警员黄广来被炸至双目失明,翌日警方在大窝口拘捕涉嫌在于过去一个月在荃湾放置多枚炸弹及造成五人受伤的疑犯叶达成及周焯佳,并起出4个炸弹,另一疑犯朱志添于9月20日被捕,同年11月23日三名被告在香港高等法院被判罪名成立,法官百里渠判处叶达成、朱志添终身监禁,周焯佳监禁5年。

9月3日发生湾仔消防局爆炸案,消防副区长简文在湾仔消防局值班时被炸死,当日在铜锣湾、鹅颈及湾仔不断有左派份子放置及投掷真假炸弹,位于九龙的红磡亦发生炸弹袭击,当日的爆炸案共造成1死28伤[135]。

9月24日,港督戴麟趾在英国休假三个月后返回香港[56]。

斗委会在7月发动炸弹战的初期,其负责放炸弹的炸弹队成员主要由参与罢工的左派工人组成,参与罢工的工人不用上班,工联会代为出粮予罢工工人,在文革号召下有部分罢工工人对于自己被选为炸弹队成员感到光荣,有在罢工期间把《毛语录》背得滚瓜烂熟的工人更认为“要革命就要牺牲”,不认为自己在干伤天害理的暴行,不过也有罢工工人是因为害怕失去罢工津贴,因而不敢拒绝执行上级发出的炸弹袭击指示,负责放炸弹的工人不会获告知炸弹的来源,其拿到的纸盒状物品会有一定的重量,但不会获告知在容器内的炸弹是真的还是假的,放弹者必须按照中间人的指示在指定时间内把该件物品放置在指定地点,之后看报纸或收听电台新闻广播才会知道其放置的物品有没有爆炸及是否真炸弹[91]。9月起,有越来越多左派学校的师生也参与放真假炸弹,当中有部分因放置炸弹而当场被捕获的左校学生年纪仅有十二、三岁[137]。

当时在市面可以贩售的烟花和爆竹成为左派暴徒提取火药制作土製炸弹的材料,左派非法份子又爆窃及打劫在石矿场及建筑地盘的危险品仓库盗取硝酸甘油炸药及引爆器,使制作出来的炸弹有更强破坏力,还在土製炸弹中加入大量铁钉和玻璃碎,当炸弹爆炸时便会散射出更多尖锐的碎片,从而产生更大杀伤力[138]。为避免左派暴徒继续轻易取得制作炸弹的材料,港府于9月5日根据紧急法颁布《一九六七年紧急措施(烟火)规则》,香港从9月8日起禁止市民燃放烟花爆竹,并限期交出已购买的相关产品,批发及零售商亦要缴出烟花爆竹的存货[139]。矿务处指示88间领有牌照可存放炸药的私人危险品仓库,将全部炸药由矿场或地盘的私人仓库转移到政府仓库保管,避免有更多高性能炸药落入恐怖份子的手中[140]。

因为警队当年尚未设立专门处理爆炸品的部门,故此左派份子放置的炸弹须由驻港英军军械团的军火专家拆弹,由于军火专家难以及时处理每天多至过百个的真假炸弹,所以有警察尝试自行移除阻塞交通的可疑物品,可是曾经发生炸弹爆炸造成死伤的事故。左派恐怖份子发动炸弹袭击时亦曾经发生害人终害己被自己携带的炸弹炸死的意外,如在10月9日左派恐怖份子于横头磡东道与凤美街交界处设置炸弹阵陷阱,当警察到场调查时再投掷炸弹,企图炸死警员,但遇袭的警车及时避开,而其中一名恐怖份子向警车投掷炸弹时,炸弹提早爆炸,该名左派恐怖份子的右手手臂当场被炸飞[141],全身被自己的炸弹炸至遍体鳞伤,于送院途中毙命,另有三名无辜市民在这场恐袭中被炸伤,其中一人伤势严重。

香港社会除了要面对左派团体连串的炸弹袭击,由于香港在1966年秋季至1967年夏季的天气持续干旱,港府在1967年2月起开始分阶段实施限时供水,港府从5月起向中方提出购买淡水缓解旱情,但中方一直拒绝回复港府申购淡水的信函[109],面对日趋严峻的旱情,港府惟有进一步缩短供水时间,由每日限时供水减少至隔日供水,更于7月13日起实施每4日供水4小时的第七级制水,尽量减慢食水消耗应对断水危机,可是《大公报》等左派媒体却宣称为港府故意限水刁难居民[109],又将节水措施称作“政治制水”,左派团体更将当时香港紧缺的食水当作斗争的武器[142],左派工会会所故意将食水水喉接驳到污水渠蓄意虚耗食水,水务局采取行动截断蓄意浪费食水的左派工会水表[143]。因为本地降雨不足及向中方购水遭拒,1967年的旱情困扰了香港大半年[144],直至8月中旬起因有台风“爱莉斯”及“姫蒂”先后吹袭香港,台风为香港带来丰裕降雨,每4日供水4小时的第七级制水得以结束,港府宣布在8月23日起全日供水数天[145],8月28日港府为准备即将来临的旱季再次执行每日供水4小时,到9月初因降雨增加及有若干水塘满溢,水塘的储水量达标,港府宣布在9月6日起恢复全日供水[146],同时呼吁市民仍要节约用水。9月26日,港府为提防中方不履约供水及确保香港的淡水存量能够渡过整个旱季,故此再度实施每日供水4小时。10月1日上午10时,中方恢复供应东江水[56],港府表示全日供水将可维持至下年春季,但强调即使中方恢复供水,港府也绝不会对港共捣乱份子让步[147]。

自6月起左派的三家小型报社《香港夜报》、《田丰日报》和《新午报》连续刊登多篇煽动文字、鼓吹炸弹袭击及发放假新闻,意图制造社会恐慌。警方在8月9日凌晨以违反《煽动条例》拘捕《香港夜报》社长兼《新午报》督印人胡棣周,《田丰日报》社长兼总编辑潘怀伟及督印人陈艳娟,及承印这三份报章的南昌印刷公司董事长李少雄及持牌人翟暖晖[148]。

8月10日,中央裁判司署开庭首次审理《香港夜报》、《田丰日报》及《新午报》有五人被拘捕的案件时,律政司表示根据《出版条例》有权申请禁制令禁止涉案的三家报社在案件正式开审前继续出版,现时先向三家报社发出警告,不要求法庭立即颁令停刊,法官在庭上对三家报社予以警告,可是这三家报社无视警告持续刊登煽动文字,律政司正式向法庭申请停刊禁令,法庭于8月17日颁令这三家报社停刊6个月[148]。此外,新华社记者薛平在7月11日被指煽动骚乱而被警方拘捕;8月15日,警方拘捕多两名新华社记者,又拘捕《文汇报》与《大公报》的三名记者[56]。

1967年8月20日下午中国外交部向英国政府提出限时照会,以最后通牒要求英国政府下令香港政府于48小时内取消对三家左派报馆的出版禁令及释放19名被关押的左派记者,否则一切后果由英方负责,并在报纸上公布[149]。港府没有回应中方要求,8月22日中国政府发出的最后通牒期限届满[148],英国驻北京代办处被红卫兵冲击及纵火[150],英国驻华临时代办唐纳德·霍普森遭红卫兵包围及殴打至头破血流[151]。后来有公安人员介入,被红卫兵围困的英方外交人员获护送离开及安置在北京使馆区的其他欧洲国家使馆及代表处,但被中国政府禁止离开北京[150]。8月23日凌晨,中国总理周恩来紧急召见外事口的造反派组织代表强烈谴责冲击英国驻华代办处的行为[149]。

中国政府为报复香港法院在1967年7月19日判处新华社记者薛平入狱2年,在1967年7月21日以“间谍罪”将英国籍的路透社驻北京记者安东尼·格雷软禁在北京住处的地下室[56]。香港法院继续审理涉及左派报社负责人及记者的案件,9月4日至7日《香港夜报》、《田丰日报》和《新午报》的五名主要负责人及承印人被判入狱3年[148],10月4日《大公报》记者黄泽被判入狱5年[56]。

1968年4月12日,英国驻华代办霍普森首次获准探访被软禁的英籍记者格雷[152]。被迫滞留北京的英国驻华代办霍普森在1968年8月14日终于获得中国政府发出离境许可,从中国北京飞抵香港,记者格雷则被中国政府扣留至1969年10月4日才获得释放[56]。1971年3月2日,周恩来接见英国驻华代办约翰·谭森(John Denson)时就红卫兵焚毁代办处的事件向英国政府正式道歉[149]。

香港商业电台节目主持人林彬多次在广播节目批评斗委会暴行,谴责左派份子在香港各区放置炸弹伤害无辜[25]。1967年8月20日下午发生清华街爆炸案,八岁女童黄绮文与她年仅两岁的弟弟黄兆勋在北角清华街游玩期间一同被炸弹炸死[153],该宗惨案震惊香港社会[25],林彬其后在其主讲的商业电台节目《欲罢不能》抨击斗委会“丧尽天良”且不得民心,又以“野兽行为”痛斥左派炸死儿童的恐怖活动,并且以“无耻无良无能污秽邋遢下流贱格的港共分子”讥讽左派暴徒[154]。在香港具有中共机关报角色的左派报纸《大公报》及《文汇报》都没有报导清华街有两名儿童被暴徒炸死的消息[109],却发文扬言对林彬不利,《文汇报》更在文中将林彬的名字以谐音改为“临殡”[27]。

8月24日早上,林彬驾车载同堂弟林光海从窝打老道山寓所返回商台上班时遭到暗杀[27],乔装成修路工人的左派凶徒在文福道和文运道交界的路口假装指挥交通,先将林彬的座驾截停,再由同伙向车内泼汽油及纵火,林彬兄弟被烧至重伤。林彬在救护车上一度苏醒[155],并且向妻子大喊:“左仔害死我咯!”林彬和林光海先后于8月25日及29日在伊利沙伯医院伤重不治[156]。

林彬和堂弟被烧杀的当天中午,左派媒体《新晚报》即刊出“地下锄奸突击队”司令部发表公告[157],指事件是“向林逆作出民族纪律的处分,严厉惩罚,以示儆戒”。宣布林彬四大罪状:

- 通过电台散播仇视伟大祖国的言论;

- 勾结美英帝国主义,投靠蒋帮;

- 为港英推行奴化教育鸣锣开道;

- 污蔑爱国同胞是暴徒为港英当局的血腥镇压歌功颂德。

由于1967年的香港不但没有手机,亦未有传呼机,就连固网电话也不多,当年的新闻科技由编采、写稿、排版至印刷在报纸上实体发行的连串工序并不可能在3小时左右完成[157],《新晚报》却于当日中午便印刷好实体报纸在市面发行,以半版篇幅钜细无遗描述在上午近9时“突击队”烧杀林彬的经过,并且附上“突击队司令部”公告及其“四大罪状”,故此社会舆论认为左派团体是早有预谋及计划好杀害林彬[157]。《大公报》在林彬遇害翌日以“地下突击队锄奸 败类林彬受重伤”为题,谴责他为“对于爱国同胞极尽污辱诬蔑之能事”、对殖民地政府“认贼作父”。该报又称呼林彬为“林逆”,细数其“罪状”,“此人一向在反华宣传中充当烂头蟀角色......他天天叫嚣,用尽无耻无良低能邋遢下流贱格的语言,把祖国的革命群众称为暴民。”林彬被杀后,左派除了以匿名谩骂林彬为“民族败类,港英走狗”;还恐吓称会继续“制裁其他败类”[158]。 杀害林彬的凶徒仍然逍遥法外,林彬的妻女由中华民国政府接往台湾居住,中华民国总统蒋介石在1968年8月发出总统令褒扬林彬[159],林彬兄弟的灵位入祀忠烈祠。

《明报》社长查良镛(金庸)自左派暴动在5月发生后一直支持港府平乱,并且在报章发文抨击中国文化大革命及左派捣乱香港[160],亲中共组织将金庸称为“汉奸”、“走狗”、“卖国贼”及“豺狼镛”等等,不断诅咒及辱骂 ,由左派社团经营的一家国货公司于橱窗的显眼位置摆放“十大汉奸”宣传品,金庸被列为“头号汉奸”,谑称“豺狼镛”,且图文并茂。《香港夜报》等左派媒体在7月7日刊登已被中共当局列为“汉奸”的首批四人名单,在“汉奸”名单内的《明报》社长查良镛等人将会被执行“民族纪律”的最高刑罚[161]。

林彬在8月24日被杀害后,查良镛被亲共份子列入六人暗杀名单中的第二位[162],另外五人分别是立法局议员李福树及简悦强、署理华民政务司徐家祥[161]、新界乡议局主席彭富华及《真报》社长陆海安[163],查良镛的住所其后收到邮包炸弹[164],查宅发觉邮包的来历可疑,遂通报警方由军火专家检查及将炸弹拆除。查良镛在暗杀威胁下带同家人到新加坡躲避,因为先前查良镛在1967年3月与斧标驱风油创办人梁润之在新加坡联合创办《新明日报》,所以查留在新加坡期间在《新明日报》上班。

查良镛前往新加坡后,香港的报社业务由沈宝新负责,编务由总编辑梁小中主持,社评由梁小中、胡菊人执笔[165]。查良镛离港期间,承印《明报》的建明印刷厂曾经被捣乱,又有数百名左派暴徒闯入当时《明报》编辑部所在的北角英皇道南康大厦(已于1995年重建为科汇中心)[166],不过《明报》早已将门口的招牌及标示办公室位置的指示牌全部移除,并且重门深锁,左派暴徒在大厦内花了半小时都找不到《明报》编辑部,及后警察赶到,《明报》办公室才避过烧砸之灾[166]。查良镛在暴动被平息后返港,并接受港府保护至1970年代末。

8月26日,《大公报》记者黄泽在中环示威集会时被捕[56]。

左派组织在7月发起的炸弹袭击浪潮到10月有恶化趋势[18]:62。10月13日,湾仔在3小时内发生湾仔告士打道爆炸案及庄士敦道炸弹袭击电车案,同为19岁的一名警察及一名中学生遭炸弹炸死。同日,联邦事务部次官石宝德勋爵抵达香港访问8天,左派份子将炸弹恐袭升级[167],又驱使左派学校的师生在邻近启德机场的九龙城各主要道路放置炸弹,在石宝德访港期间发现的真假炸弹超过600枚[168]。港督戴麟趾与石宝德勋爵会面期间曾经讨论应否将放置炸弹伤害人命的恐怖份子判处死刑,不过石宝德在10月20日表示暂未见必须将放炸弹的犯人处以死刑[169]。

同年10月底,香港政府为提振市民的信心及加强社会凝聚力[170],于10月30日举办为期七天的“香港周”推广“香港人用香港货”及振兴香港工商业[171],此举被认为是抗衡左派亲中共的十一国庆及右派亲国民党的双十国庆,在“香港周”举行期间左派份子发动多宗炸弹袭击[18]:62。

11月5日是“香港周”的最后一天,当晚铜锣湾发生造成1死22伤的怡和街爆炸案[172]。警务处交通部高级督察麦基云在铜锣湾怡和街将一个阻塞道路的可疑旅行袋移到路旁,再蹲下检查旅行袋时,收藏在袋内的炸弹发生爆炸,麦基云被炸断手脚当场死亡,另有22人被炸伤。

11月7日,庇利罗士女子中学10多名女生在校内筹款被捕[56]。

11月8日,旺角荔枝角道炸弹爆炸有三名无辜市民被炸死,当中一名死者是10岁女童,另有一名12岁男童因眼球被炸弹碎片击破致右眼永久失明,放置炸弹的凶徒罗水欣亦被自己的炸弹炸伤[173]。

11月15日,斗委任意之及廖一原被警方拘捕[56]。

11月下旬,斗委会及左派工会开始未能向参与炸弹行动组的罢工工人发放罢工生活费[174],而被选中需要参加炸弹行动组的左派罢工工人,原本每次放置真假炸弹后可获额外发放炸弹行动费[91],然而在旷日持久的斗争下,斗委会因财源枯竭而未能依时向炸弹队成员支付斗争费,左派团体又因斗争路线之争而内哄[175],左派策动的炸弹袭击行动越趋失控,连左派学校的校园及左派机构的门口也出现真假炸弹,炸弹浪潮波及左派自身[176],但暴徒仍然继续利用左派开办的学校制造炸弹。

11月27日晚上,位于中西区卑利街的中华中学发生炸弹爆炸,该校的18岁学生萧伟文在校内六楼的实验室协助港共暴徒制作炸弹时意外爆炸,萧姓学生把自己的左手炸断[177],重伤昏迷,警方到场后拘捕另外5名男子[178],并且在校内起出一批炸药及硫磺、硝酸钾、氯酸钾等炸药原料[179]。由于事态严重,教育司署在11月28日宣布即时封闭中华中学至翌年8月15日,该校学生的家长可联络教育司署安排子女转校[180],警方则搜查多间左派学校,捡获大批武器及爆炸品,过程中需召唤军火专家将捡获的炸弹引爆,其中在旺角劳工子弟学校有108名师生被带走协助调查[181]。

12月2日,中华中学校长兼斗委黄祖芬被警方政治部探员拘捕,与若干被捕斗委成员一同羁留于域多利道扣押中心[56]。

12月11日,受到斗委会操控简称“摩总”的工联会属会“摩托车业职工总会”大幅削减罢工补助费达六成,大批被号召参与罢工的左派的士司机因补助费已无法应付生活在“摩总”聚集抗议,“摩总”在左派司机施压下准许会员复工[182]。

港府宣布每年一度的工展会不会因为左派非法份子的炸弹威胁而停办,第25届“银禧工展会”如期于1967年12月5日开幕,为期36天的工展会在展销摊位及文娱活动的规模均比以往盛大[183],左派媒体批评港府仍要搞工展会只是为了粉饰太平,左派暴徒则恐吓将会发动更多炸弹袭击,由于多个月以来左派发动的暴力恐怖袭击不断造成无辜市民死伤,左派人士在香港社会被边缘化并陷入孤立,社会主流舆论普遍支持港府强硬对付斗委会等左派暴力团体,香港市民对左派组织及在背后支持这场暴动的中共产生的厌恶亦日益加深。1967年12月中旬,时任中国总理周恩来要求香港的左派团体停止炸弹袭击浪潮[6],持续8个月的左派暴乱遂渐告平息[155][158]。

港督戴麟趾的任期原定于1969年4月届满,英国政府在1968年8月宣布延长戴麟趾的任期至1970年4月[184],戴麟趾其后于1969年及1970年再获留任,至1971年10月才结束共7年半的港督任期返回英国,并由麦理浩接任港督一职。

左派发起暴动期间有大量左派工人因为罢工而被雇主开除,随着左派斗争失败,斗委会从中国当局及香港亲共工商机构获得的斗争经费亦已耗尽,不但无力资助左派工人继续罢工,维持大量失业工人的生计也成为以工联会为首的左派团体急需解决的问题,1968年4月左派报章已将重点由斗争转移为“复转改”,亦即推动左派工人复工、转工或改行,由于左派工人的原有岗位在罢工期间很多都已被非左派的求职者替补,所以大部分左派工人只能改行,也反映左派团体在暴动初期发起的经济战在1968年随斗争失败而消亡[18]:64。

1968年8月14日,因学生在校内协助左派暴徒制作土制炸弹而发生爆炸事故的中华中学,其学校注册被教育司署取消,不能在勒令封闭期于当月届满后复课[56]。1968年8月28日,原本抵制香港考试的5间左派学校向教育司署申请参加1969年度香港中学会考[56]。

1969年9月5日,香港政府特赦在六七暴动中被法庭判处监禁的部分犯人,有13名囚犯获缩短刑期,最后一名被囚的左报记者黄泽于10月2日出狱[56]。1973年,时任港督麦理浩进一步特赦六七暴动的罪犯,包括于1967年11月8日在荔枝角道放置炸弹导致3死36伤被判监禁12年的爆炸案罪犯罗水欣;于1967年8月4日在荃湾沙咀道电话亭及荃湾山边等地方放置炸弹导致5人受伤,当中1名警察严重受伤,并且被搜出藏有4个炸弹,因而被判处终身监禁的爆炸案罪犯叶达成、朱志添[185],这3名参与炸弹袭击恐怖活动的犯人也于1973年获假释出狱[186]。因谋杀警员李观生被判死刑的何树祥,则获港督赦免死刑及改为监禁25年。

结果及影响

根据统计,六七暴动造成最少51人死亡,当中包括10名警务人员,1名消防员及1名驻港英军拆弹专家殉职,包括212名警务人员在内有832人受伤,有2,077人被定罪[13]。暴动期间的5月至12月共发现8,074个真假炸弹[23],当中1,167枚为真炸弹[187]。

六七暴动造成香港经济严重损失,港九部分地区曾经实施宵禁,市民夜生活的消费减少,虽然自6月中起左派示威集会的规模每况愈下,不过暴力程度却不断升级,影响市民消费信心,斗委会在7月发起造成多名无辜市民丧生的炸弹浪潮,恐怖主义的可怕气氛笼罩香港,有许多炸弹是被放置在车站、码头、市场、银行、学校及游乐场等民生设施,又有爆炸品是由路旁的大厦从高处被掷下,当时市民连日常上班上学都会有强烈的不安感,担心自己成为左派炸弹袭击的下一个遇害者,有部分较富裕的家庭变卖资产移居海外,导致香港出现于二战后的第一波移民潮[188][189][190],货物运输及工业生产受阻,厂商接单困难,继而贸易萎缩,对当时以工业制品出口主导的香港经济造成不小影响,8月20日起不足十天内发生清华街惨案、林彬命案、西营盘爆炸案及狮子山爆炸案等左派袭击命案,金融市场一度出现恐慌,引发六七股灾,恒生指数在1967年8月31日下跌至58.61点的历史最低收市点数,物业价格亦一度急挫,六七暴动期间在香港的中资银行更发生挤提[191]。

纵使斗委会企图通过破坏香港经济迫使港府屈服,但由于左派发起的暴动未有得到普罗大众的支持,即使左派利用炸弹袭击制造社会恐慌,香港社会各界依然尽力维持社会经济的运作,港府在1967至1968年度仍录得1.3亿港元的财政盈余,比上一个年度还多[18]:65。另一方面,六七暴动的连串炸弹恐袭造成房地产价格大幅下挫,却成为眼光独到的商人建立起“地产王国”的契机[192],商人李嘉诚、郭得胜、李兆基及郑裕彤均认为左派份子为响应文革而在香港发起动乱不得民心,看好港府最终能平息这场左派暴动,于是趁六七暴动的房地产低位买入大笔资产[193]。李嘉诚在香港岛北角购地兴建一座高12层的工业大厦,起名“长江大厦”,从而将长江塑胶厂转型发展成为大型地产企业[192]。李兆基与郭得胜合伙成立的新鸿基企业趁低位买入大量地皮[194],郑裕彤联同其好友杨志云等逆势大量购入地产物业。随着进行炸弹袭击的左派团体被香港大众市民孤立,暴动于同年12月被港府基本平息,香港经济恢复快速增长,这四位商人经过此次投资的积累,使他们变成了香港地产界的“四大天王”[195]。

六七暴动期间,专营巴士及电车经常受到左派人士袭击,虽然巴士司机普遍没有响应左派团体发起的罢工,但巴士及巴士总站屡遭纵火,很多巴士路线被迫中断或缩减服务。巴士公司及电车公司于6月起陆续为旗下车辆的驾驶席玻璃窗加装铁网,避免车长在驾车期间遭左派暴徒投掷的硬物击伤。左派组织在7月起接连使用土制炸弹袭击巴士和电车,并且造成乘客死伤。由于专营巴士的行车路线和班次较为固定,和电车一样容易受到左派份子拦截及袭击,在此期间,通过非法载客以赚取车资的白牌车却因为路线灵活,可以避开发现炸弹或发生袭击而交通挤塞的道路,在暴动期间发挥了辅助维持公共交通的作用,港府亦放宽执法,暂时容许白牌车驶入市区载客,当时使用9座位客货车作为俗称“九人车”的白牌车一度大行其道[196]。六七暴动在11月接近尾声,公共交通已见复常,白牌车需要退出市区,港府于平息六七暴动后强调经营白牌车是非法行为,的士业界亦反对将白牌车合法化,不过民意认为应让市民有更多交通工具的选择,港府经检讨后同意白牌车可作为辅助专营巴士服务的角色,促成在1969年设立小巴发牌制度[197],符合条件及取得客运登记证的白牌车成为后来的“红色小巴”,港府之后又在原有的专营巴士制度以外设立路线招标制度,从而产生“绿色小巴”,公共小巴由此成为香港公共交通的组成部分。

港英政府虽然在1960年代初已开始着手改善劳工及社会福利,戴麟趾在1964年上任港督之时适逢英国工党哈罗德·威尔逊政府上台,促成港府制定强制假期等劳工政策[198],但当时遭到商家既得利益者,尤其是雇用大量制造业劳工的华资厂商,以营运成本大增及削弱香港产品竞争力等理由大力反对,六六骚乱及六七暴动后,港府认为有充分理由排除工商界的阻力,落实修订劳工法例,加强对劳工的保障。为改善与市民在地区层面上的沟通,进行首次地方行政改革,包括于1968年成立民政处(即后来的民政事务总署),又于同年成立邻舍辅导会和香港公益金等组织,并且举行百万行等活动提倡互助精神。港府经检讨后在1970年代在教育、医疗、廉政及房屋等多方面进行改革。在六六骚乱及六七暴动的调查及检讨中留意到青少年在空闲时间因为缺乏有益身心的康乐活动可供参与,容易被斗委会及三合会等非法组织招揽从事不法活动,故此港府在社区大量增加文娱和康乐活动,又增建球场、运动场及游泳池等康体设施。港府为解决青少年问题,由渔农处(现渔农自然护理署)在1968年7月开设林务营[199],又于1971年试行在城门水塘设立公共烧烤场及露营地点[200],及后建立第一批郊野公园[201]。港府在1969年12月举办第一届香港节,除了举行各式体育竞技及巡游表演,推广各种文娱及康乐活动,也借此加强香港社会的凝聚力,尤其是青年人对香港的向心力。

1945年香港重光后中国大陆便发生内战,大量原中国大陆居民逃到香港躲避,香港人口由1945年的60万急增至1950年超过200万,1950年代中国续有三反五反运动、反右运动、三年大饥荒等事件[3],到香港避难的人数续增[3],1960年代中期香港人口达到400万人,房屋、教育及医疗都追不上需求,造成不少社会问题[9]。除此之外,来到香港的居民有部分原是国民党人员,也有中共人员渗透香港,左右两派在港人员为争取群众支持及打击敌对派系的活动,造成民众对立。当年有不少新来港的中国居民是根据其原乡及方言而聚居,日常交流也以同乡为主[202]。

因为最初抵港的中国难民普遍只将香港当作暂居地,当原居地的局势缓和后便会回去,港英政府也认为因中国战乱和动乱来到香港的难民迟早会离开,所以没有为他们提供长期居所,大量原中国居民只能在山边搭建寮屋栖身,其后发生石硖尾大火等严重火灾有大量灾民失去居所,港府也仅是建造设施简陋的徙置区安置。此外,英国人虽于香港重光后消除所有被认为带有歧视华人的法例,然而在行政、招聘和薪资上仍可看出与族群平等尚有不小差距,纵使战后的香港没有爆发种族冲突,但作为统治者的英籍欧裔人和被统治的一般华人仍有不小隔膜[203],加上贫富差距、劳资纠纷等问题,使得左派认为可伺机发起对抗殖民地政府的斗争,惟当时受到中共支持的香港左派在六七暴动中却采取炸弹袭击等恐怖主义的手段,接连造成无辜市民死伤[203],导致香港市民厌恶左派,也对中共失去信心甚至感到可怕,并认为生活在英国统治下的香港虽不算富足及平等,但已经比中国大陆安稳得多,于战后逃难到香港的原中国大陆居民遂摆脱以往的“过客”心态,并且视香港为值得珍惜和落地生根的一块乐土[204]。

另一方面港英政府认为,涌入香港的原中国大陆居民很容易受到中共或国民党的号召而参与颠覆殖民地政府的活动,所以当年作为统治者的英国人对广大华人缺乏信任,亦怀疑华人领袖的忠诚[3],在左派发起骚乱后亦曾经惧于局势恶化,尤其是香港左派若能驱使大量华人参与暴动,英国人恐怕也难以守住这块殖民地,不过大部分华人始终没有受到左派利用反帝反殖及种族斗争等口号所煽惑,继续谨守岗位,既没有参与暴动,也没有响应左派的罢工罢市,即使中国当局减少副食品出口香港[205],又因为降雨不足及中国当局拒绝港府增购淡水应付旱情而需要实施隔日供水[144],但普罗华人仍然保持忍耐,殖民地政府得以渡过持续大半年的严重动乱困难时期,亦反映占人口多数的华人居民无意叛逆其统治。

香港左派虽以反帝反殖为口号并企图挑拨族群矛盾来驱使华人参与暴动,可是六七暴动最后反而巩固了殖民地政府的管治合法性和认受性[206],还让殖民地政府领导层加强信任本地华人并打破族群间的隔膜,其后港英政府推出多项政策提升社会凝聚力,政制迈向民主化,有更多华人出任官员及议员,加强考虑华人居民的意见,高层官员也增加与不同阶层的市民接触,均有助于拉近官民之间的距离,加上暴动被平息后香港经济迅速复苏并迈入高速增长期,市民的生活得到改善,亦因为“香港是我家”而越来越关心香港事务[203],并且在民主程度有限的殖民地政制下产生渐趋成熟的公民社会[207]。故此左派发起六七暴动没有达成斗垮殖民地政府的企图,却让港英政府借此改善施政及加强官民交流来提升民望,而左派捣乱香港及杀害无辜的暴行不但唤起市民要珍惜香港,也让香港居民产生本土意识及香港人的身份认同[1],将香港视为自己的家乡[30]。

香港警队成功止暴制乱平息六七暴动及以忠诚勇毅应对斗委会发动的连串炸弹袭击,备受赞赏,英女皇伊丽莎白二世于1969年向香港警队授予“皇家”封号,并由雅丽珊郡主出任荣誉总监[208],自此称为“皇家香港警察”,而香港辅助警察队亦更名为“皇家香港辅助警察队”,直至1997年香港主权移交为止[209]。

港督戴麟趾虽然有赖于警队平息六七暴动,但也意识到贪污问题的严重性,以及原有《防止贪污条例》的不足,于是在1971年5月制定《防止贿赂条例》,以加重针对贪污的罚则、扩大惩治范围、以及赋予反贪污部更大的权力去侦查贪污案件,但由于当时的反贪污部仍是由警务处把持,故成效不彰。麦理浩于1971年11月接任港督,由于政府部门顽固的贪污问题不但有损港府的民望,也会削弱管治的效能,遂于1974年成立独立于各政府部门的总督特派廉政专员公署专责肃贪[210]。

特区政府修改历史引发争议

1997年香港回归后,香港特别行政区行政长官董建华于2001年,向六七暴动期间出任各界斗委会主任的香港工联会前会长杨光颁发大紫荆勋章,被认为是对斗委会策动连串恐怖活动并造成无辜市民死伤的暴行摆出肯定的姿态,引起香港社会各界哗然[211]。除杨光外,于1997年至1999年间获颁授勋章的庄世平、吴康民及李泽添,亦为六七暴动期间的斗委会委员。据吴康民透露,他在1998年入选授勋名单时,时任政务司司长陈方安生有意把他从授勋名单剔除,但董建华其后补回[212][213]。

2015年9月,有高登讨论区网友发现香港警务处的官方网站介绍警队历史的网页大幅删改关于六七暴动的章节,包括删走“左派”、“斗争委员会”、“毛语录”、“恐怖主义”、“红色肥猫”、“共产党民兵”等字词,后被传媒广泛报导[214]。其后《苹果日报》发现警队博物馆没有继续展出六七暴动期间,警方从左派阵营缴获的攻击性武器、煽动性传单及大字报,以及由军火专家拆除的土制炸弹等展品[215]。

2017年5月7日,六七动力研究社及工联会逾百人到粉岭和合石举行公祭,拜祭当年参与暴动者。全国人大代表吴亮星亦有出席,他称当年参与暴动者为“英雄”[216]。

2017年8月24日,林彬兄弟遇害50周年,采访报导六七暴动的媒体记者、关心香港历史的学者、市民和街坊,在林彬和林光海遇害的文福道和文运道交界,于林彬座驾遇袭撞墙的位置,以朗读当年的报纸、社评、悼文及吹奏哀乐等方式悼念[157],并且表示当年参与暴动的左派人士近年积极推诿责任,企图为当年的暴行正名,特区政府亦尝试淡化左派于当年的暴行及改写历史,若然大家遗忘这段惨痛的香港历史,等同让六七暴动的历史被修改及否定[217]。

教育局于2017年就初中中史科课程内容展开公众咨询,当局表示不采纳将六七暴动列入课程的建议,期间副秘书长康陈翠华以“鸡毛蒜皮”形容有关历史,而局长杨润雄亦称事件“重要性较低”[218]。虽然六七暴动在2020年及2022年被部分教科书收入中史科的中二及中三课程,但篇幅只有半页至一页半[219],描述亦被指模糊焦点,对于成因的描述缺乏交代在香港的中共机关及香港左派社团是受到澳门一二·三事件的鼓舞与中国日趋炽烈的文化大革命影响后伺机发起暴动,而是引导学生把六七暴动当作是1966年天星小轮头等舱加价引起骚乱的延续,回避持续逾半年及发生连串炸弹袭击的六七暴动是受到文革造反派思维及极端主义介入的前因后果,使学生难以单从教科书了解六七暴动的成因及经过[220]。

死亡人数

根据香港政府统计数字,暴动期间死亡人数为51人,包括10名警察、1名消防员、1名英军拆弹专家及39名其他人士[130][221]。

1967年10月13日晚,左派人士于香港湾仔告士打道178至180号(现在的华懋世纪广场)将一个藏有炸弹的纸袋放在马路的中心,见习督察史丹顿与杜雄光等警员于晚上7时许在现场戒备,期间有10余名市民从路旁的楼宇步出,警察即高呼叫他们离开现场,但有两人未离开,三个警察于是上前呼吁,但放在路边的纸袋突然发生炸弹爆炸,杜雄光当场被炸至重伤,送抵医院后不治。当时在场的史丹顿及警目叶金有亦被炸伤[262]。同日亦有一名乘搭电车的中学生唐德明于湾仔庄士敦道被投掷炸弹炸死。

杜雄光遗体于10月18日出殡,安葬于沙田大围谷寮坟场。1968年1月,死因裁判法庭裁定杜雄光“死于被一名或多名身份不详人士谋杀”[263][264]。

1967年11月5日,高级督察麦基云驾驶摩托车途经铜锣湾怡和街时,因为发现一个可疑旅行袋被放置于电车轨,造成交通瘫痪,他把该可疑旅行袋移走时,袋内的炸弹发生爆炸,麦基云当场被炸死,手脚亦遭炸断。

1967年11月28日下午4时许,警员薛振鸿与另一名同袍于石硖尾一带巡逻,期间薛曾于巴域街近石硖尾新区第七座处稍作停留,此时突有三名激进分子出现,薛振鸿遭激进分子从后袭击,激进分子先把薛按在地上,然后以三角锉等利器向薛乱刺,激进分子于行动后数分钟逃去无踪,并抢走薛之配枪及六发子弹,薛倒卧于血泊之中,其左臂仍插有一把三角锉,送院后证实死亡。

1967年12月9日,警员李观生与另一名同袍在锦田警岗附近一带巡逻,在距警岗30米祠堂村口华昌米酒庄处遭两名左派人士抢夺佩枪,左派人士向李连轰两枪,李负伤步回警岗,拨打直线电话报警,后于警岗内失救伤重死亡。警方及政治部连日行动中共拘捕30多名左派分子,怀疑与案件有关,包括疑凶罗伦、左派打石工会主席兼斗委会成员刘三、锺德及前警员苏长寿等,被捕人士当中,有不少均与一左派武装组织“新界战斗行动组”有关。

至于另一名疑凶何祥(又名何树祥),警方相信该人为黑社会成员,与8月份尖沙咀一宗金铺劫案有关,并于此宗杀警案中抢走警枪,案发后一直在逃,据说何祥在潜逃内地期间,自行把两把从死者及另一名警员手中夺得之警枪交予当地的武装组织,使警方无法寻回有关失枪。至1971年9月22日,何祥于爆窃上水汇丰银行分行期间失手,其后在八乡一间木屋被捕。最高法院于同年12月判处何祥死刑,至翌年3月获港督麦理浩发落,改为25年有期徒刑。

1967年11月8日晚旺角发生炸弹袭击,太子道近荔枝角道交界有十余人企图发起骚动,有人投掷炸弹袭击到场的警车,警方防暴队开枪,当场击毙两名激进人士,其中一人手上仍握着炸弹(另有说法指该两名激进人士遭自己的炸弹自炸身亡),期间有辅警的巡逻车经过,发现有人于马路的渠边放下可疑物品,辅警立即下车拘捕放置炸弹的歹徒罗水欣,就在辅警把罗水欣押上警车之际,炸弹发生爆炸,导致至39人受伤[265],包括7名辅警及放置炸弹的罗水欣,有3名伤者(张云、周云英、文韬业)最后伤重不治,男童胡汉杰在大厦二楼家中做功课时遭炸弹碎片击中致右眼永久失明[266]。事件中有5人死亡,包括2个左派分子和3名遭炸死的市民。罗水欣被控3项谋杀罪,高等法院于翌年2月29日裁定交替控罪误杀罪成及判监12年。

6月8日土瓜湾道煤气厂有参与罢工的左派工人贴大字报及毁坏煤气厂设施,警察到场施放催泪弹并曾经要攀墙入内,有现场消息称黎松和一批左派工人曾经拿着铁枝、铁铲从高处占据煤仓。6月11日上午9时许,黎松被发现在煤仓内的煤堆中,救援人员进入煤仓把他救出时已经死去[222]。9月12日在北九龙裁判署召开死因庭,煤气公司工头彭苏容作供称,死者的日常工作无须进入煤仓,由于煤气制打开后,斗箱会向下倾斜,如有人走入斗箱内,便会因斗箱倾斜跌落煤堆中,并会被倾泻的煤块掩埋,彭苏容又称因为煤气制在警方到场时已经开启,死者如为了躲避催泪弹而走进煤仓的斗箱内,很快便会因为煤气窒息,并会掉入煤堆中[223]。法医李福基称在6月11日为黎验尸,其身体没有严重伤痕,肚皮及下身有擦伤痕,但气管内有细碎煤粒、肺充血及纤维化、脑部充液、舌肿吐出,应为中煤气毒窒息致死。陪审团在9月14日裁定死于横祸[100]。不过《大公报》在事发后便指控黎是被防暴队打死后推入煤仓,意图烧尸[267],左派亦将黎松封为“烈士”,然而《工商日报》在7月1日引述工友称,黎松是因拒绝收钱参与罢工,遭到左派份子殴打,再被推入煤仓中[268]。

6月9日至11日警方接获曾明的失踪报告,但各区警署、医院及殓房均回报没有曾明的登记记录,警方与消防处在6月12日派员到土瓜湾道煤气厂搜索,除了尚未进入煤气鼓内搜索外,其余地点没有发现,6月17日警方与消防处派出配备专门器械的潜水员进入煤气鼓搜索,在一个煤气鼓内的水箱中打捞出一具穿有煤气公司制服的男尸,其身上的证件可确认是曾明[224]。9月19日在北九龙裁判署召开死因庭[225],法医李福基称曾于6月17日进入一个煤气鼓内调查,发现内壁仍然柔软的油漆有三组疑为手指甲造成的爪痕,在19日为曾明验尸,发现其左腿有撞及硬物的瘀痕,气管内有煤油污迹,应为遇溺时吸入水中煤油所致,陪审团在9月20日裁定死于横祸,同时建议煤气公司采取措施防止类似事故[101]。《大公报》宣称有人见到曾明是被木弹射中跌落煤气鼓的隔气水池中,左派亦将曾明封为“烈士”,《工商日报》则于7月1日引述工友称,曾明和黎松都是因拒绝收钱参与罢工,开罪了厂内左派人士被打,再被推入煤气鼓内[268]。

宋皇台道政府车厂在6月8日上午有示威者聚集并发生骚乱,防暴警察到场施放催泪弹,攻入车厂后与人群爆发冲突,上午11时左右约有400人被拘捕,当中包括徐田波,徐被送到黄大仙警署,拘留于羁留室等候接受调查,至9日下午1时左右徐被发现在羁留室内不省人事,警方召唤医生到场,确定徐已经身故,法医李福基也到场检查,遗体随后被送往殓房,徐妻曾秀云同日下午4时30分到殓房辨认遗体,法医彭定祥随后验尸。8月21日在北九龙裁判署召开死因庭[226],期间曾传召当日参与攻入车厂、拘捕及调查的人员出庭作供。当日有份攻入车厂的防暴队警目何伟伦在供词中提到因为遇到顽抗,不断被投掷物件及受到硬物袭击,虽然身体未被打中,但藤牌被打,所以曾经挥动警棍击打示威者,但因为催泪弹的烟雾仍然很浓及防毒面罩阻碍了视线,无法认出打中何人[269]。法医彭定祥报告徐的头颅骨及颈部均没有受伤,脑部没有受伤,脑血管正常,食道和气管没有受到阻塞,但手指及膝腿有损伤,左腰及胸部有瘀伤,其1吋宽瘀伤应由钝器造成,一般巡警用的警棍不足以造成,防暴警察的22吋警棍则有可能,其胸部有严重的瘀伤,右侧第3至第12条肋骨断裂,第8至10条肋骨插入胸腔,左肺受创致死,致命伤势在死亡前24小时造成,8月25日聆讯完毕,陪审团退庭商议55分钟后裁定死于意外,认为在宋皇台道政府车厂内因意外造成[99]。左派媒体在6月10日已将徐田波封为“烈士”并宣称其在黄大仙警署内被活活打死[270]。

1967年6月24日,警方于清水湾邵氏片场把王煜森和李安拘捕,两人被送往黄大仙警署拘留,王、李两人于6月26日被解往北九龙裁判署受审,李被控以藏有煽动性标语,内容大意为“邵氏资方与美英帝国主义联合对付中国同胞,显露其政治阴谋,为提出强烈抗议,邵氏片场......停工一天”,警方称李于“受审期间突然晕倒,于送院期间不治”。左派称李安及王煜森被提上法庭时,已无法站立,结果李安在送院途中死亡,王煜森伤重留医[271][272]。左派称由法庭送院期间,右肾爆裂,伤重死亡。在李安死后,有三名警务人员(张锦贤、陈文沾、张应其)随后被捕,各人被控以谋杀李安及伤害王煜森身体,三警在高等法院被裁定误杀罪名成立,分别被判入狱八年及六年。1968年1月31日上诉庭指出原讼庭引导陪审团有误,而且证供薄弱及互相矛盾,不足以支持控方的提控罪名,故推翻原决,裁定三名被告上诉得直,无罪释放[107]。左派阵营把李安当作“烈士”,其与另外15名左派死者被合葬于和合石坟场。

1967年6月24日,62岁何传添在沙头角暴动中恐吓警方督察被控,在粉岭裁判署上庭,于7月16日被判签保500元及守行为2年后获准离开,其后有消息称何离境后于8月9日在深圳人民医院死亡[273],由于不是在香港死亡,其生死状况及死因皆不确定,故此不在官方死者名单内。

1967年7月9日傍晚,福建中学15岁学生许自朗在西环校舍门外派发由《文汇报》及《大公报》出版的联合号外时被防暴警察拘捕,有数名左派搬运工人见状上前干涉,引发冲突,期间有人以铁钩袭击警员,附近的防暴警察向搬运工人开枪,其中郑浙波及马烈身中多枪毙命,事件中有一名警察林宝华殉职,另有一名搬运工人被捕。西区裁判署于同年11月19日就郑浙波及马烈之死因展开研讯,至11月23日审结,陪审团裁定死于合法枪杀[125]。在事件中被捕的43岁搬运工人李鸿发因蓄意伤人及持有武器,在维多利亚地方法院被判入狱4年半,1970年9月27日刑满出狱[274]。

邓全因为非法集会及参与暴动合共被判入狱6年,其后获港督减刑至5年,在赤柱监狱服刑,1969年12月29日因肝炎病逝,遗体移交予家人后被葬于柴湾华人永远坟场。《大公报》宣称邓全在狱中饱受折磨罹患肝病而死。1970年1月15日西区裁判署召开死因聆讯,监狱医生谭玛士称邓全首次进入监狱医院是在1967年7月19日接受例行身体检查,邓全至1969年12月初都没有向狱方提及有患病,在过去两年也有与监狱内的其他囚犯一样接种伤寒、霍乱及牛痘疫苗,均未有报告不良反应。邓全在1969年12月8日因连续五天食欲不佳向狱方求诊,由于有肝病症状,邓获安排入住监狱医院及接受注射治疗,邓的日常饮食除了面包、牛奶和米粥外,每日亦有鲜橙两个,由于情况未见好转,且验血及验尿的报告显示病情严重,遂于12月20日将邓送往玛丽医院治疗,至12月29日因肝病不治,陪审团一致裁定54岁的邓全死于自然[261]。

评论

曾任左派报纸《大公报》副总编辑的罗孚在1982年被指控为间谍,在北京被软禁10年后返回香港,罗孚于1993年3月15日在《当代月刊》发表《为香港式文革致歉》为题的文章表明对六七暴动作出“自我反省”,晚年时坦言对自己为左派进行的文宣感到悔恨,罗孚称:“四十多年来我写了不少假话、错话,铁证如山,无地自容。”他被认为是第一位愿意为激烈行为道歉,并且在暴动中具有重要角色的左派人士[275]。

1978年,中国国务院侨务办公室主任廖承志在北京主持召开港澳工作会议。会议重申中央对港“长期打算,充分利用”的方针。同时其称:“1967年在香港发生的所谓‘反英抗暴斗争’以及随之而来的一系列做法,企图迫使中央出兵收回香港,是与中央的方针不符合的,后果也是极其严重。”[276]

各界斗委会主任杨光在2015年5月死去后,当年是斗委会委员之一的吴康民在《明报》撰文回顾当年暴动,关于暴动的本质,吴认为是“在内地‘文化大革命’运动弥漫全国的时候,香港的北京派出机构新华社领导人,既为表功响应中央号召,又为了自保,居然利用一场劳资纠纷,加上不少劳工阶层对港英的统治手法不满,遂煽动起这一场所谓‘反英抗暴’的大风暴。”但实际上,“‘反英抗暴’根本违反了中央自解放以后的对香港的政策”,而“由香港新华社一手包办成立的‘斗委会’,既然标榜为‘香港各界同胞’,当然也要显示出‘工人阶级领导’。于是杨光作为香港左派工联会的理事长,理所当然地被推为主任。其实,杨光‘一切听指挥’,自己并无决策权。事无大小,都得听新华社的。而且事实上斗委成立不久,杨光就已成香港政府监视以至追捕对象。他率众到总督府示威以后,就只能躲进中国银行(旧址)大厦顶楼,作为‘寓公’达数月之久。”至于当时导致伤亡、破坏的各种暴力行动,吴康民指出:“......放真假炸弹,以至炸死北角无辜小童,暗杀在电台上叫嚣反共的广播员林彬......都不是杨光作出的决定。也许执行者是某些工联会的属员,但指挥行动的都另有其人。杨光当时只是一面空头旗帜,甚至可说是个傀儡,并未参与实际工作。”[277]

金庸曾对创价学会会长池田大作说:“中国对于香港的政策,可以说是‘现状不变,长期利用’八个字,再加上八字:‘民族大义,利于国家’。香港现状的维持对中国有利,对全国人民有利。只要能长期维持下去,可以加以充分利用。”[278]:31、“这其中香港所发生的作用之大、所作贡献之重要,是无可估量的。由于这些实际的考虑,毛泽东和周恩来制定的香港政策是‘保持现状,充分利用’。香港只有保持现状,才对中国有用,既然有用,就长期而充分的利用之。这个政策一直不变。”[278]:36、“‘反英抗暴斗争’,组织左派群众,和香港的英国政府正面冲突,冲击港督府,与警察打斗,到处放置炸弹。英国出动正规军反击,双方都有死伤,还累及不少无辜市民,一时局面十分恶劣。幸得周恩来总理亲自下令制止这种违反中央政策、破坏香港稳定繁荣的行动,左派暴动才渐渐平息。其后这场动乱的组织者与发动者据说受到了党内的批评,有些人还受到处分惩罚,被下放到边远地区的农场和矿山中劳动改造。经过了这次教训后,‘不得破坏香港现状’的政策在中共高层领导中更加得到重视,这个政策的基本理由是:香港现状的维持对国家有利、对全国人民有利,也即是对全党有利,对香港广大中国同胞有利。”[278]:37[279]。

程翔称六七暴动时值文化大革命,中央文革小组夺取了周恩来的外交权力,改变港澳政策,让左派挑事,并非左派声称的自发爱国反帝国主义[280]。香港左派“不要以为反正身边有几十万工友,随便斗他一场不要紧。”周恩来问毛泽东是否真的有意收回香港,毛泽东说没有,周恩来便借此叫停。程翔称澳门左派在一二·三事件取得全胜后支配了澳门政局,澳葡政府难有作为,澳门在往后二十年的政治、经济及文化发展都陷入停滞,香港左派模仿澳门左派发起暴动却遭到挫败,港英政府把握时机革新行政,在往后的二十年间香港经济长足进步,并且跻身入亚洲四小龙,港府又主动扩大华人参政及回应市民的诉求,民生有显著的改善,社会趋于稳定,港英政府因而具有广大的民意基础支持,不像澳葡政府被左派夺权后只能消极管治,导致有较多澳门居民期望通过政权更替改变澳门政府不作为的处境。面对九七前途问题,香港市民并不盼望“回归”,中共为了推动香港顺利“回归”,中共中央在香港政制发展许下普选承诺,在《香港基本法》第45条及第68条列明行政长官及立法会最终实施“双普选”,而《澳门基本法》则没有实施普选相关的条文[30]。

中国政府对1966年4月天星小轮加价事件引发的骚乱看法负面,故香港左派不参与,左派媒体《大公报》和《文汇报》强烈谴责破坏秩序,认为天星小轮加价骚乱纯属滋事份子聚众搞事,支持港府尽速镇压,但在六七暴动中却强调反帝反压迫,这是因为六七暴动中的香港左派已受到文革思想的影响。左派在1967年8月企图将8,400把甘蔗刀运送到香港,用来加强武装左派,要将香港的武斗升级,但途中被担任中共中央与香港左派联络人的吴荻舟拦截,吴荻舟因而被造反派以“叛徒”、“特务”、“假党员”等罪名软禁下放劳动[280]。

新华社香港分社副社长梁上苑认为将1967年的这次事件称为“香港式的文化大革命”是非常恰当的,当年的新华社香港分社本身受到极左派思想的影响,带头制造事件,责任则转嫁中共中央,左派群众盲目服从领导,甚至认为这是中共中央的指示[281]。

曾于香港中文大学任教的劳思光教授认为港共在香港发动红卫兵式的动乱,香港民众之所以极为抗拒及反感,正是因为港共过分无能、过分狂妄、过分无理性所致,使香港市民觉得港共所代表的东西比殖民地制度和资本主义制度的社会更为可怕[281]。

撰写《香港左派斗争史》的作者周奕在1960年代就出任香港《文汇报》记者为左派当年的行为辩护,2007年出席凤凰台何亮亮主持的《时事亮亮点》时谈到,香港左派卷入这场斗争的盈千上万。周奕宣称事件一开始是由香港警察枪杀13岁理发学徒陈广生引起(其讲法被质疑没有根据并偏离事实,验尸报告的死因是头部受硬物重击致脑部受伤,死因聆讯报告是在大厦走廊被左派示威者投掷的石块击中头部致死)[71],继而在警署内打死徐田波、罗进苟、邹松胜、李安等人。何亮亮认为被压迫的受害人暴力反抗今天遭受到谴责,而对“港英长期的法西斯暴戾行动”反而没有人提及,历史的歪曲莫此为甚。

至今每逢谈及过激行为或选举的时候,亲共左派政党和社团在指责他人的言行时,民主派人士则反指责香港左派及港共政团在六十年代犯下放炸弹、杀人放火、烧死林彬等暴行[282]。

档案解密

《苹果日报》查阅英国解密档案与香港前途研究计划成员提供的文件,港督戴麟趾在5月22日向伦敦政府发电报告急,提到左派示威者叫喊包含“杀死戴麟趾”的口号,左派又怂恿警察造反。7月中国民兵越境枪战,广州解放军一度想侵入香港;13日炸弹浪潮开始。7月24日英国内阁举行会议讨论香港局势,出席者包括联邦事务大臣Herbert Bowden及国防大臣丹尼士·希利等,会议提到如中国解放军攻略香港,驻港英军没有胜算,所以要预先吓阻中国开战,其中一个方案是在香港部署核武,类似英军为警告印尼苏加诺亲苏联政权而在新加坡设置的小型核武库,必须让中国政府相信英方将继续留在香港。不过文件也显示英国表面姿态强硬,私下无意死守,英方评估若中国强行夺港,理论上可商讨移交安排,但其时中共大搞文革,中国外交失去理性,让步恐反会遭到中国羞辱,将影响到英国在东南亚的地位,故宁不作谈判,必要时直接紧急撤离,英方评估香港驻军在开战后可支撑最多48小时。9月,英国制订撤离计划书,驻港英军及其家眷约3万人、英国及英联邦非华裔公民3.1万人、外国公民1.45万人,另有190万华人拥有或有权要求英联邦公民权,理论上英方有责任保护他们。不过紧急撤离时,只能带走约2千人,以情报人员及容易遭中共报复的人优先,之后因左派动乱明显得不到香港社会支持,港府逐渐稳操胜券,英方的部署核武及紧急撤离计划均没有下文[283]。

中国共产党在香港注册,由港澳工委领导工作。纪录片《消失的档案》中[284],国务院外事办公室港澳组副组长吴荻舟的女儿吴辉整理其遗物时,发现1966年5月4日吴接见港澳工人观礼团的只发予外办港澳组、广东省委组织部四处及全总有关领导的绝密讲话,开头指“香港群众迫切要求解放,观光团成员也有这种感情”;但吴转述中央的反对意见,要长期利用,从世界革命出发,香港越迟解放越好。若收回,只是多了一个“黄埔或青岛”,“从香港得外汇不是我们最高目的。最高目的是面向世界。......如果收回来,便关了门,没用。”“甚至香港要比台湾解放得晚,甚至要等整个东南亚一起解放。”“中央同志说,如果你们脑子里有期待港澳早日解放的思想,对工作就有害。”甚至中美开战,也不要想解放香港:“想多了,不安心,对工作不利。”

部分相关人物

- 梁威林:时任新华社香港分社社长[285],不公开的职位为中共香港工委书记,实为中共在香港机构的最高实质领袖。

- 祁烽:时任新华社香港分社副社长[285],不公开的职位为中共香港工委副书记,为中共在香港的领袖之一。

- 杨光:时任港九工会联合会理事长,兼任“各界斗委会”主任委员[285],涉嫌组织及策划一连串炸弹袭击等的暴力活动,却于香港主权移交后的2001年获时任特首董建华颁授大紫荆勋章。

- 姬达:港督戴麟趾的私人助理,兼任副辅政司(特别事务),是港府应对六七暴动的主要决策人之一[286],地位仅次于在戴麟趾离港休假期间出任护督暂时代理港督职务的辅政司祁济时。

- 徐家祥:时任署理华民政务司,是当时在香港政府内的最高级华人官员,徐主要负责联系华人领袖及各界社团和社区机构,促成社会舆论支持港府平定港共暴乱,因而与《明报》社长查良镛等人一同遭到左派组织发出死亡恐吓[163]。

- 郑则文:时为香港警察边境防暴队成员,在沙头角枪战发生前的数小时换更,得以避过一劫,曾经代表民主党出任沙田区议会民选议员[287]。

- 翟暖晖:南昌印务公司股东及经理,港府于8月根据《出版条例》,以“刊登煽动性文字”、“煽惑炸弹暴行”、“刊登假新闻制造恐吓”为理由,向法庭提请对《田丰日报》、《香港夜报》和《新午报》发出停刊禁令,该三份左派报纸当时均由南昌印务公司负责承印,法庭于8月10日未有颁发停刊禁令,但对这三份左报发出严正警告,8月17日三间左派报社因为无视法庭警告,终被法庭颁令停刊[288]。9月4日至9月7日,与左派报人胡棣周、潘怀伟、李少雄等被判入狱3年[56]。于1969年9月6日获释后,创办《广角镜》政论杂志。1983年起出任全国政协委员,及至1989年“六四事件”发生后,翟氏没有再出席会议。

- 何树祥:又名何祥,于1967年12月在锦田谋杀警员李观生后潜逃,至1971年9月因爆窃汇丰银行上水分行事败在八乡被捕,1971年12月16日因谋杀罪成立被判处死刑,翌年3月获港督赦免死刑,改为入狱25年[289]。

- 叶达成、朱志添:于1967年8月在荃湾地区多处放置炸弹[290],包括在8月4日上午9时30分沙咀道电话亭爆炸炸伤市民和警员[291][292],9月2日在大窝口新区第19座446室藏有4个炸弹等武器,案中三名被告于11月20日在高等法院接受审讯[293],由4男3女组成的陪审团裁定罪成,法官在11月23日判处叶达成、朱志添终身监禁,另一被告周焯佳入狱5年。及至1970年代初,港府分批特赦在囚的左派罪犯,被判终身监禁及在赤柱监狱服刑的叶、朱两人于1973年5月3日提早获释[294],此时在囚左派罪犯仅剩下因谋杀警员李观生而被判死刑,其后获减刑为监禁25年的何树祥。

- 曾德成:当年是圣保罗书院预科学生,1967年9月28日在校内散发文革及反殖民地政府的传单及大字报,内容包括“港英政府不准我们爱国,它一方面用法西斯手段,镇压爱国同胞,一方面以奴化教育毒害青年”及“爱国同学大团结万岁”,由于左派份子其时已发起炸弹浪潮并造成无辜死伤,校方报警求助,警方搜获证物并以《紧急法令》拘捕疑犯,案件在9月30日在中央裁判署首次提堂,控方传召证人作供,疑犯则采取三视教育运动的态度在法庭拒绝答辩,在10月9日被判罪名成立,入狱两年(囚犯编号:28504),《大公报》随后宣传学生斗委要学习曾德成的造反精神[295]。在香港主权移交后于2007年获时任特首曾荫权授予金紫荆星章及委任为民政事务局局长[296]。

- 曾向群:原名曾洪,在旺角砵兰街摩托车业职工总会九龙分会任职,警方在7月25日搜查摩总九龙分会会所找出大批武器[297],包括削尖的铁管、钢叉、长矛、铁钩、斧头、三角锉等[298],有42人被控以“处身于藏有攻击性武器之场所”,9月14日北九龙裁判署判处当中的39名被告入狱16至19个月,2人获判无罪释放,罪名成立的曾洪则获法官先将其个案交予感化官审视,再决定判刑[299],惟感化官报告曾洪宣称宁愿一起入狱,其态度不适合以接受感化或守行为代替监禁[300],曾洪在9月21日被法院判监9个月。曾洪其后改名曾向群,在香港主权移交后被特区政府委任为东区区议会委任议员,后来成为新民党成员,曾经去信董建华及曾荫权要求平反六七暴动及为其撤销刑事纪录,惟两位特首均以司法独立为由拒绝,同时表示不可能将当年骚乱的少年犯界定为政治犯。

- 傅奇、石慧夫妇:斗委会成员[56],左派人士,于1967年5月初参与煽惑工人罢工及骚乱,并且带领示威者到港督府示威及贴大字报,引发暴力事件及在中环激烈冲突。7月15日,与凌宏仁、张秋萍被警方带走[56],与左派人士蔡渭衡等另外50人囚禁在域多利道扣押中心,释放无期,更被恐吓送去台湾[301]。收容于域多利道扣押中心,两人是从中国来港且没有英属香港国籍,故可被递解出境。1968年3月14日,香港警方政治部探员将二人直接送往罗湖[301]。二人不肯接受遣返,中国更拒绝接收,在罗湖桥英界一方进退不得,僵持31小时[301][302]。港府基于人道立场让这两名滞留边境的人士回到香港境内,自上水被捕后先后于12月11日及12月12日获释[301],两人于1991年移民加拿大[303]。

- 吴叔同:斗委委员、中华书局负责人,于1967年8月8日离开香港,前赴台湾[56]。

注释

- 有10名警察殉职(2名被炸弹炸死、1名被利器刺死、1名被枪杀、1名被利器刺死或中流弹致死、5名在警岗抵抗入侵中被杀);1名消防员因炸弹爆炸殉职;1名驻港英军军火专家拆弹时炸弹爆炸殉职;11名市民遇袭毙命(7名被炸弹炸死、1名被利器刺死、1名被石块掟死、商业电台林彬与林光海被暗杀烧死);左派示威者约20多人死亡,有部分是放炸弹时发生意外自炸身亡;1名中华人民共和国军人在香港境内被击毙。

- 有7名市民被左派份子的炸弹无辜炸死,依死亡时间列出为黄绮文、黄兆勋、郑国佳、唐德明、张云、周云英、文韬业。

- 左派人士宣称朱日基是在骚乱现场中枪后被送到广州,随后死亡,但该人的死因情况、是否有中枪及是否有在当日骚乱现场出现皆不明确。

相关条目

- 六七暴动期间香港公共交通系统受到的袭击

- 香港工会联合会

- 港九各界同胞反对港英迫害斗争委员会

- 天星小轮加价骚乱:1966年4月发生,亲中共及亲国民党势力均不介入,三天内平息

- 一二·三事件:1966年12月在葡属澳门发生,引发六七暴动的主因之一

- 文化大革命:1966年在中华人民共和国发生,引发六七暴动的主因之一

- 清华街爆炸案

- 庄士敦道炸弹袭击电车案

- 1967年香港市政局选举:六七暴动期间的市政局选举

- 1967年香港股灾:创下恒生指数的历史最低收市点数

相关作品

- 《Hong Kong's Watershed The 1967 Riots》(Gary Ka-wai Cheung, 2009, HKU Press)

- 《May Days in Hong Kong: Riot and Emergency in 1967》(Robert Bickers and Ray Yep, 2009, HKU Press)

- 《Asia's Finest Marches On》(Kevin Sinclair and Nelason Ng Kwok-Cheung, 1997, Kevin Sinclair)

- 《六七暴动:香港战后历史的分水岭》(张家伟著,2009年,香港大学出版社)

- 《香港,1967》(余汝信着,2012年,天地图书)

- 《香港六七暴动内情》(张家伟著,2000年,太平洋世纪出版社)

- 《香港六七暴动始末—解读吴荻舟》(程翔著,2018年,牛津大学出版社)

- 《吴荻舟香港文存》(吴辉著,2021年,牛津大学出版社)

- 《六七暴动秘辛》(梁家权、王慧麟、屈颖中、黄敏琼、马淑娴著,2001年,经济日报出版社)

- 左派观点为主的著作:[304]

- 《香港左派斗争史》(周奕著,2002年,利文出版社)

- 《火树飞花》(屈颖妍著,2012年,火石文化)

- 《伤城记》(张家伟著,2012年,火石文化)

- 小说

- 《13·67》(Borrowed Time,2014年)

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads