热门问题

时间线

聊天

视角

台湾原住民族

漢人移入前,原居台灣的南島語族民族 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

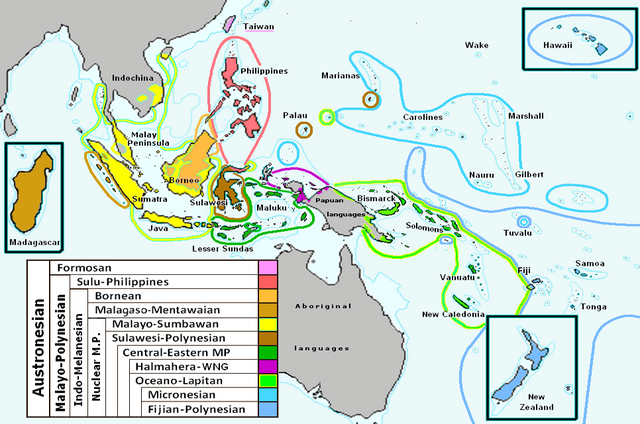

台湾原住民族,通称台湾原住民、原住民,是指原居于台湾的民族,由17世纪汉族移民移入前就已定居在此的数十个语言及生活方式不同的族群(部族)构成,均属于南岛民族;其中台湾本岛的族群为南岛语系台湾南岛语群,兰屿的达悟族则属于南岛语系马来-波利尼西亚语族的巴丹语群。由于西方早期以“福尔摩沙”一词称呼台湾,在部分文献中又称原住民为“福尔摩沙人”[5][6][7],意即“台湾岛上的居民”。目前有16族被中华民国原住民族委员会承认[注 1],根据《原住民身份法》登记之户口统计至少约62万多人(原民会2025年7月底统计资料),约占台湾人口的2.6%。在台湾目前的人口分布中,各原住民族所占比例相对较低,为中华民国政府认定的主要少数族群之一[8]。

台湾原住民族各族是台湾的原住族群,17世纪后受外来移民数量的扩张以致居住领域逐渐缩小;这些区域现今主要位于台湾本岛东部、西部山区以及达悟族人居住的兰屿,并由官方划定为山地乡或直辖市山地原住民区,俗称“原乡”,享有一定程度的民族自治权。此外,因战后台湾的都市化,导致大量的原住民从原乡迁居至各大都会区,现今已有四成六的原住民族人口设籍于都会区[9],部分区域之族人认同其现居地为原乡而形成“都会部落”[注 2]。

Remove ads

起源

台湾各原住民族拥有各自的起源传说,近年来依据语言学、考古学和文化人类学等的研究推断,在17世纪汉人移民台湾之前,台湾原住民族在台湾的活动已有大约8,000年之久[10]。台湾原住民族在遗传学和语言学的分类上属于南岛民族和南岛语系,和菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、马达加斯加和大洋洲等的南岛民族族群有密切关联[11][12]。中华民国原住民族委员会在介绍台湾原住民族与世界南岛语系民族的关系时即表明“台湾原住民族属于南岛民族,台湾是南岛民族分布的最北端。”[13]

凌纯声认为百越人为台湾原住民族的先祖,也是南岛民族的祖先[14][15]。李壬癸认为,从语言的关系看,古代汉民族、傣民族、南岛民族的地理:分布应该是汉民族在北,傣民族居中,南岛民族在南。换言之,汉语与傣语有密切的接触,傣语与南岛语也有密切的接触,但汉语与南岛语却没有直接接触的语言证据。李壬癸认为台湾原住民起源于中南半岛一带的可能性最大。

几世纪以来,台湾原住民各族在与人口较多的各移民族群彼此冲突、交流的状况之下更被迫学习外来政权的语言,加上族群的迁徙与现代生活的影响,导致很大幅度的文化、语言和族群认同的消失。举例来说,在大约26种已知的台湾原住民族语言(统称为台湾南岛语言)中,至少有10种语言已经消亡,5种濒临消亡[16],其他多种语言则出现轻微程度的损害。自从语言学家认为台湾是南岛民族的发源地以来,这些语言已经有着重大的历史意义[17]。

Remove ads

历史

台湾历史、台湾历史年表 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 史前时期 | |||||||||||

| 荷治 1624-1662 |

西治1626-1642 | 原住民政权及部落 -1933 | |||||||||

| 明郑时期 1661-1683 |

|||||||||||

| 清治时期 1683-1895 |

|||||||||||

| 日治时期 1895-1945 |

|||||||||||

| 战后时期 1945 迄今 | |||||||||||

| 其他台湾系列 | |||||||||||

Remove ads

台湾岛因地处南岛语族活动范围的最北边,也被认为是南岛民族在语言及遗传上可能的发源地之一[18],亦是分布区域的最北端[19]。 约前4000年前就有属于南岛语系的台湾原住民开始在台湾活动。[20]

明代陈第撰述《东番记》为最早具体描述台湾原住民的文献,记述以台南赤崁沿岸的西拉雅族原住民生活习俗与地理风光。[21]:21 在1603年,明朝陈第的著作《东番记》中,将台湾原住民族称为东番(字面上为“东方的未开化民族”);同一时期在台湾殖民、受荷兰政府特许的东印度公司则是依据先前在印度尼西亚殖民经验,将台湾原住民族称为Indias或Blacks[22]。

在17世纪前,台湾中部即由拍瀑拉族与巴布萨族、巴则海族、洪雅族所建立的大肚王国统治。 台湾南部率芒溪以南的恒春半岛,由大龟文与斯卡罗人建立的斯卡罗统治。

1626年荷兰占领台江内海作为根据地后,西班牙人亦占领北台湾,开启其统治。1644年荷兰军队进攻北台湾的凯达格兰族,事成后南下进攻大肚王国。[23]:74 1645年荷兰东印度公司派Pieter Boong上尉率兵偕商务员北上,再度进攻大肚王国,征服台南至淡水间剩余的各村社,并毁13个村社,大肚王与东印度公司签约,表示臣服,依约定要参加南部地方会议,同年牛骂社、沙辘社与Deredonsel社独立。[23]

1648年大肚王甘仔辖·阿拉米(Camachat Aslamie)驾崩,由其外甥甘仔辖·马洛(Camacht Maloe)获选为继任人选。 发生于1635年11月23日荷兰人与台湾台南西拉雅族麻豆社之间发生的麻豆社之役后,麻豆社接受荷兰政府统治。又于圣诞节之役,击败了其他敌对村庄,如萧垄社、小台湾荷兰统治时期 琉球社等等,其他南部平原的部落也陆续臣服。这一连串的胜利确立了荷兰人的威势,共有57座原住民村庄服从荷兰人。 1645年1月,荷军进攻大肚王国内的反荷部落,大肚王国只得于4月正式降服,至此全西部平原皆服从荷兰人的统治。

直到1662年明郑驱逐荷兰人后,明郑于安平一带建承天府作为统治中心,辖有天兴县、万年县二县,直到1683年被清朝占领为止。 1661年(明永历15年)郑成功军队与大肚王国发生冲突,郑成功派部属诱杀大肚王阿德·狗让,战火遍及大肚社以及至Taurinap诸村。 1664年(明永历18年)郑经派刘国轩前往半线屯田,威胁到大肚王国。 1673年(明永历27年)沈光文设私塾教育平埔族人汉字。 1670年,明郑将领刘国轩前往半线屯田时对大肚王国平地原住民发起沙辘社之役,造成大肚王国境内原住民失去其传统生活领域,更面临严重的生存危机,导致双方发生数次冲突。

Remove ads

台湾清治时期历经1683年-1895年。 明郑灭亡后,1722年(康熙六十一年),出任巡台御史的黄叔璥在他的《台海使槎录》一书中,有这样的记载:“大肚山形,远望如百雉高城,昔有番长名大眉。”说明17世纪台湾中部确实有一个“番长”存在,而其可能是跨部落联盟。[24]

1716年(清康熙55年)平埔族原住民头目阿穆,指挥当地同族协助汉人开垦台中地方。 1729年(清雍正7年)广东客家人简岳一族至拳山(今中正区公馆及文山区)开垦,与当地凯达格兰族发生纠纷,造成汉人数百人死亡(淡水厅志),全族尽灭。 1731年(雍正九年),清廷官吏对原住民族指派劳役过多,引起原住民族群起反抗,发生大甲西社抗清事件。 翌年遭镇压,大肚王国终告瓦解。 1766年(清乾隆31年)南北两路理番同知设立,专门负责平埔族相关事务。

1804年(清嘉庆9年)平埔族第一次大规模迁徒行动,巴宰海族阿里史社头目潘贤文号召中部巴宰海族、巴布萨族、道卡斯族、洪雅族共千余人,移垦到东部兰阳平原。1804年潘贤文率领部分道卡斯族、巴布拉族、巴布萨族、洪雅族、巴宰族人迁至宜兰。[21]

在1814年(嘉庆19年)至1815年(嘉庆20年)之间,发生郭百年事件。该事件是继汉人与“水沙连二十四社”埔里社原住民之间所发生的大规模冲突事件后最为大规模者。在事后,造成水沙连二十四社原住民的势力从此大幅衰落,西部各平埔族聚落的集体大规模迁徙,并使得原有部落逐渐消失。

1867年(清同治6年)美国驻厦门领事李仙得、和原住民族长卓杞笃缔结灾难救助条约《南岬之盟》。1871年(清同治10年)原住民杀害船难漂流之琉球宫古岛居民(宫古岛民台湾遇害事件)。加拿大长老会的马偕抵达淡水,开始在北部传教。 于1874年(清同治十三年,日本明治七年)年发生牡丹社事件 ,日本以1871年八瑶湾事件杀害琉球人为由出兵攻打台湾南部原住民各部落的军事行动。[25] 1887年汉人移民者及原住民(主要为大武垅族)争纷发生吕家望社之役[26],最后发展成为花东纵谷各庄社的大武垅族、阿美族、卑南族、客家垦民联合反抗清政府的战事。

Remove ads

1907年(日明治40年)11月14日新竹发生北埔事件,由赛夏族人与北埔汉人共150余人攻打北埔乡支厅各分遣所。由于当时对原住民采“怀柔政策”,对于赛夏族仅没收其枪械。[27] 同年5月枕头山战役军警经枕头山时,遭泰雅族大嵙崁前山群及大豹群居民激烈抵抗,因而被困于该山之下,双方随后展开壕沟战。[28]大嵙崁溪及角板山附近部落居民多遭歼灭或逃入深山,汉人随后进入开垦定居。

1930年10月27日,雾社地区原住民族因不满日本政府的统治,在莫那鲁道为代表,爆发雾社事件,砍杀了各地警察及雾杜公学校举行秋季运动会的日本人136名,轻重伤百余人。日方随后进行武装镇压,杀害雾社原住民族近千人。而后日方的检讨报告显示,起事原因有对原住民族压榨劳力、一些日警对原住民族妇女始乱终弃及不当的男女关系、原住民族想要回到传统生活。时任台湾总督石冢英藏等官员因此而下台。[29]

在雾社事件发生之后,日本政府对待台湾原住民态度就变得完全不一样,尤其在征调高砂义勇队到南洋协助作战后,整个情况更大为改善。[30]第二次世界大战时期日本政府在1942年到1943年之间约派出7次动员台湾原住民之高砂义勇队前往南洋丛林作战。[31]

Remove ads

过去“番”、“蕃”等歧视性的称呼有碍于原住民族内部意识的觉醒、也不利于主流汉人社会对于过去刻板印象的扫除。1947年后,台湾省政府为表对台湾原住民族一视同仁,多次通令禁用“蕃族”、“高山族”、“高砂族”等歧视用语,改称“山地同胞”,以示平等[32][33][34]。

但同期的台湾原住民族,包括台东卑南族领袖南志信和泰雅族领袖乐信·瓦旦在内,战后初期台湾各族原住民普遍以“台湾族”自称,以替代过去汉人及日本人在各个时期对他们亦或是出于歧视亦或是出于便宜行事所采用的他称,但由于政治因素不被当时的政府所接受。[35]因此在1980年代原住民运动在台湾民主化的过程中崛起后,1984年原住民运动正式兴起之初,早期原运领袖便改以原住民自称,以替代过去汉人及日本人在各个时期对他们亦或是出于歧视亦或是出于便宜行事所采用的他称,并成立原住民族权利促进会,做为领导早期原住民运动的先锋。 恢复传统姓名、恢复传统山川土地名称与原住民族还我土地运动分别于1988年展开第一次还我土地运动,于1989年第二次还我土地运动,于1993年展开第三次“反侵占、争生存、还我土地”运动。[36] 1987年发生东埔布农族抗议玉山国家公园管理处挖坟事件 [37] 1987年兰屿反核废料运动(兰屿驱逐恶灵(核废料)) [38] 1988年台湾嘉义市原住民展开破除吴凤神话、吴凤铜像拆除事件, 屏东鲁凯反玛家水库 [39]

“原住民”一词在原运兴起后,逐渐为其他参与台湾社会改革的人士基于相互尊重的原则所接受,1994年的原住民文化会议,原住民一词第一次为官方(中华民国行政院文化建设委员会)所主办的会议所采用,而在会议中,当时的李登辉总统在致词中首次以国家元首的身份在正式场合中使用原住民一词,同年中华民国宪法修改,“原住民”正式取代“山胞”而在国家法律获得采纳。1997年立法院通过《原住民族教育法》,是第一部以“原住民族”为名称的法律。1999年,陈水扁竞选总统时曾与各族原住民代表发表《原住民族与台湾新政府新的伙伴关系》条约,使得原住民族自治于2000年以后成为民进党政府选举时的主要口号, 但直至2000年中华民国宪法再度修改,具有民族权意义的“原住民族”一词方才正式取代原住民,并成为原住民族自治权的宪法基础。

2000年马告运动争取共管马告国家公园[40]。 阿里山邹族达娜依谷等部落封溪护鱼运动 [41] [42]

《中华民国宪法》于2000年第六次增修时,于增修第十条〈基本国策〉中,正式承认“原住民族”的民族权,于第十一项指出“国家肯定多元文化,并积极维护发展原住民族语言及文化”;第十二项更规定:“国家应依民族意愿,保障原住民族之地位及政治参与,并对其教育文化、交通水利、卫生医疗、经济土地及社会福利事业予以保障扶助并促其发展,其办法另以法律定之。”,成为原住民族自治权的宪法依据。[43] 从2001年起,400位平埔族前往中华民国立法院召开公听会,要求回归原住民身份后,平埔族的正名运动于焉展开。

中华民国立法院则于2005年1月通过《原住民族基本法》,确认原住民自治权。其中,第四条明定:“政府应依原住民族意愿,保障原住民族之平等地位及自主发展,实行原住民族自治;其相关事项,另以法律定之。”[44]

2016年原住民族日,中华民国总统蔡英文以国家元首身份代表政府向台湾原住民族道歉。[45] 2017年2月23日原住民“凯道部落”抗议排除私有土地纳入台湾原住民族传统领域。[46]

2025年10月17日,立法院为落实宪法法庭〈111年宪判字第17号判决〉三读通过《平埔原住民族群身份法》。[47]

Remove ads

划分与认定

最早期的调查资料是在1624年的荷兰殖民时期,描述原住民族是居住在大小不同的独立部落当中。在这些部落之间常常会发生贸易、通婚、战争和为了防止外敌入侵而形成的结盟关系。根据当时和现代的民族学和语言学的标准,这些部落被人类学家分成20个族群,且被经常引用和讨论[48][49],其中巴布拉族与巴布萨族、巴则海族、洪雅族、道卡斯族最晚于17世纪在台湾中部已建立大肚王国[50][51]。不过有人怀疑这些族群是否联合成一个政体、王国或是真正的“族群”[52]。

18世纪清政府统治台湾之后,统治者依据原住民族对“强势文化”的内化程度,大幅修改了对于台湾原住民族的定义,并且依据各族群对于清政府的服从程度,建立了一套系统定义了各原住民族族群的关联性。清朝文人使用“生番”这个名词定义非由清政府管理,而是自治或自有政权的原住民族族群,而“熟番”则是定义著这些原住民族族群服从清政府,并且履行缴付人头税的约定。根据乾隆皇帝时期和随后时期的标准,熟番等同于被满汉文化同化,并且服从于清朝政府生活在当下的原住民族族群,但是保留这个较轻蔑的名词,表示虽然此族群并非汉民族,但在文化程度上,比起非汉民族有很大的不同[53] [54]。这些名词反应着当时广泛的思想:在采用儒家社会规范之下,任何族群皆可以被同化或顺服[55]。

在19世纪晚期,在清政府巩固台湾平原地区的统治力道,并积极进入台湾山区之下,平埔番和高山番这两个新名词出现并可以分别和熟番、生番交替使用[22]。在将近50年的台湾日治时期,日本的人类学家仍然使用这个二元分类系统。但在1898年,人类学者伊能嘉矩首度提出了台湾原住民族的分类体系,将台湾原住民族分为“4群8族11部”,并说明各族的分布区域与文化特质;1890年代初期,日本学者和政府修改之前的二元分类系统,以平埔族代换之前的平埔番、熟番,以及使用高砂族代换之前的生番;官方则在1935年后,在行政部门公文表示上完全改用“高砂族”之名称[56]。对于高砂族的分类,不同学者有分为7族、9族、12族的见解,对于管辖蕃地事务的台湾总督府警务局则是以7族(泰雅族、布农族、邹族、赛夏族、排湾族、阿美族。雅美族(后来的达悟族))做为相关统计的基础。移川子之藏、马渊东一、宫本延人在1935年著作的《台湾高砂族系统所属の研究》则将卑南族、鲁凯族自排湾族中独立,确立了日后台湾原住民传统的9族的分类,是第一次具科学系统的分类[57];日治时期,在学术或一些官方使用上已有“原住种族”、“原住民族”的通称。[58][59]

进入台湾日治时期后,日本学者土田滋是以语言作为主要的判准,将台湾原住民族分成高山族和平埔族两大类。前者包括住在台湾山地和东部的9个族群:泰雅族、赛夏族、布农族、邹族、鲁凯族、排湾族、卑南族、阿美族、和达悟族。后者则包括原居于台湾北部和西部平原,现已几近消失的10个族群:凯达格兰族、噶玛兰族、道卡斯族、巴宰族(巴则海族、噶哈巫族)、巴布拉族、巴布萨族、洪雅族、邵族(水沙连)、西拉雅族、和猴猴族[60]。中华民国政府对原住民族群的认定,最初以移川子之藏的分类为基础,建立9族的族群分类。1998年原住民族委员会成立后,依原住民身份法执行[61][62]。

Remove ads

原民会认为影响族群被完成认定的因素,通常包含了该族群的家谱搜集状况、历史相关纪录、和其具延续性质的语言和文化身份[64][65]。随着传统文化非现代文明而缺乏的证明文件,或是族语因殖民国语言政策影响的消亡,等等许多因素都会使得族群被成功认定的机会很渺茫。但现在的民族复兴及民族自觉趋势,也促使很多原先生活在平地的原住民族,都开始企图推动他们的文化复兴[66]。

其他还在推动政府认定的族群,都包含许多平埔族群。像是箕模族(Chimo[64])、噶哈巫族、马卡道族、道卡斯族、巴布拉族、巴宰族和西拉雅族[67]。过去在平埔族群申请认定的案件里,仅有原先被归类于平埔族群的噶玛兰族,和原本被错误归类于阿美族的撒奇莱雅族成功正名。

然而这些正名活动,是否也导致相关族群被不适当地分割,在学界则并没有形成共识。曾经太鲁阁族先于赛德克族从泰雅族里成功正名,使部分赛德克族人登记太鲁阁族,却在2008年11月22日时,约600名太鲁阁族人再度重新登记成为赛德克族[68]。当时在“赛德克族”与“太鲁阁族”分别独立的与否之中,人类学者和族人内部间有着两极的声音,但最终两个独立的族群也相互正面祝福,彼此致力于文化发展。

拉阿鲁哇族与卡那卡那富族两族总数合计约近1000人,以往被政府归类为邹族的“南邹”。两族于2009年开始正名连署,2010年与2011年相继提出民族认定申请。后经行政院广邀学者专家与地方机关代表召开审查会,针对法定程序、学理支撑与民意表现三层面展开讨论。不但族人之间有着高度共识,也以《原住民族基本法》、政治大学研究报告作依据,终获得支持通过正名。

Remove ads

原住民族族群列表如下:

另有其他尚未申报族别之原住民有8,868人[74]。

文化危机

荷兰文献中纪录了早期台湾西部平埔族人口数量,当时平埔族各社人口不多,1000人就是大社,如新竹地区最大的竹堑社人口也仅500余人,记录中最大的萧垅社也才2000人。根据清朝官员和日本台湾总督府的相关文献记载,从17世纪至20世纪前期,由于与汉人移民土地、交易等种种纠纷,台湾原住民时常对汉人出草,亦即袭杀并将之猎首,对此的回应,汉人也往往屠杀原住民,并有番膏一俗,因此使得台湾原住民人口增加不多[77][78]。有关台湾平埔族群的人口统计,最早见于荷治时代其控制地区的户口调查表,当时的总数大约在4-6万之间。日治时代的几次调查,也约略在4-6万之间[79]。

考古学、语言学和其他方面的证据显示,台湾原住民族经历了一连串的文化变迁,来面对因接触其他社会实体或是新科技所带来的压力[80]。17世纪早期,在经由欧洲、亚洲殖民政权的竞争,将台湾纳入广阔的全球经济范畴之下,原住民族面对了文化上的变迁[52][81]。在某些案例中,一些台湾原住民族群奋力抵抗外来殖民力量的影响,但其他的族群或个体则是和外来的殖民力量相结盟。这种结盟关系有可能是要获取个人或是部落全体的利益,而且结盟关系还远大于邻近部落的结盟关系,或是从不合时宜的社会风俗或是禁忌(如婚姻、年龄阶层或是出生等)之中获得自由[82][83]。

在各个政权积极加强同化政策的影响力之下,原住民族找到了和其他文化更大的接触机会。这种同化和适应的过程有时会尾随着广泛的社会潮流,尤其是种族标记的变迁(例如裹脚、饮食习惯和衣着),而且这些过程也在以前的台湾有着识别族群的功能[66]。而这种过程的更替和变迁引起了从以前被认定的“番”文化到有占强势地位之儒家“汉”文化的巨大变化[66]。在大日本帝国和中华民国等中央集权式现代政府的政策之下,社会达尔文主义和被认为是有教养的指导教育,以及宗谱文化和其他关于种族同化的相关传统思想等概念,深耕其中[57][84]。

目前,很多文化适应的形式仍然运作著。举例来说,中央集权政府实行单一语言政策时,会将该语言贴上经济和社会的优势语文的标签(如汉语和日语),使得人们纷纷去学习这一个语言;随着时间经过,本土语言逐渐被忽略,甚至消失。然而,有一些团体正在寻求复苏他们的本土身份[85]。而其中一个重要的政策则是向政府请愿,期望能获得官方认证,成为一个独立和可识别的新族群。

而在原住民族适应文化上的复杂性和广泛性质,导致了对于台湾族群变迁上3种一般性的论述。最古老的论述紧抓着在17世纪从福建和广东两地迁居台湾的汉民族,迫使平地的原住民族迁居山地,成为今日的高山原住民族[52]。比较近代的观点则声称,在17世纪到19世纪汉民族和原住民族的广泛通婚,使得原住民族彻底被汉化[86]。最后,一项现代的民族学和人类学的研究显示,文化变迁的模式可以互相影响着汉民族和原住民族,最终形成了混合文化。现在台湾的汉族文化比起其他汉族文化有很大的不同,也是基于这个原因[66][87]。

据自日治时期所沿袭下来的户籍资料显示,1960年代以前台湾原住民(含平埔族群)极少和汉人通婚[88][89][90] 。

各种不同的原因,导致了原住民的汉化[91][92]。给予汉族名字是在台湾原住民族中慢慢灌输儒家价值的一种必须的步骤[80],而儒家价值是以汉族为主体的清政府辨认和操控一个完整人民的价值[93]。在汉族社会的价值观里,姓氏凸显了从汉族神话当中,自黄帝和五帝以来,父系祖先连结的明显合法标记[93]。因此,持有汉名可以得到比外族人身份更高的经济和社会利益,并轻视非汉族身份或混血者。在某些例子当中,原住民所采用的姓氏“潘”,可能和“番”同等为他们特定状态的一种变化[52][注 3]。平埔族群之巴宰族的其中一个家族,透过福建省的血统,成为了地主绅士阶级的一员[94][95]。在其他的例子当中,平埔族群采用平常的汉族姓氏,但也可以探讨出在台湾的祖先为何。

在许多例子当中,大型的移民汉人会和同姓氏的人结合,组成同宗团体。这种同宗团体曾经是防御方式的一种,因为许多宣誓成员,使用的是一种“血誓”的方式,宣誓在需要的时候,必须帮助其他的兄弟。而同宗团体利用这种姓氏的连结去形成家族树,本质上是制造了一个有别于血亲的系谱,代替了常见于中国的真正血亲组织[93][96]。许多平埔族群加入了这种同宗团体,去获取团体的保护,例如得到保险证书去对抗地区性的斗争。[97][98]

在汉人大量移入台湾以前,南岛语系的文化是岛上的主流文化;原住民是岛上的优势族群。而四百年来的台湾文化史,其实是原住民文化与汉人文化的消长史。[99]于日治时期从事教育工作多年的山根勇藏是在其文章内指出,来自于福建省的泉州府与漳州府的汉人移民,是从台湾原住民的手中,巧取豪夺的取得了许多条件优渥或较为次等的土地。[100]例如,发生在清嘉庆年间的来自漳州府漳浦县的吴沙率众入侵兰阳平原一事,即是其针对平埔族人动用武力,并采取了“毁其家,杀其族,最后驱逐之于境外”的手段。[101]另外,在埔里盆地,经过郭百年事件后,属于布农族的“埔番”的人口,亦仅剩下一半。[102]肇因于这四百年来的台湾的统治者与被统治者的互动过程,导致了今天原住民已沦为在政治、经济、文化上的弱势族群。[103]原汉关系之间的不平衡,乃反映在词汇的指称上。居住在台湾的中部地区和南部地区的原住民,常以闽南人的闽南语中的“歹人”一词的音译——“白浪”,来称呼所有的台湾汉人。不过,原住民是少以此词汇,当面直呼汉人。此即如同汉人是少以“番仔”,当面直呼原住民一样。[104][105][106]而政治学家施正锋指出,“几百年来,台湾的原住民面对汉人垦殖者的开发压力,充满异国情调的‘白浪’,其实是对于‘歹人’蚕食鲸吞的百般无奈。”[107]

另外,阿美族学者林素珍指出,定居在花东海岸线上的噶玛兰族人,是称呼闽南人为“Busus”。它在噶玛兰语中,是表示“为人奸巧,工于算计,要多加防范”之意。而对于客家人,噶玛兰族人则是称呼其为“PaRin”。这一词汇是指“木头”。它表示了客家人朴实耿直且工作勤勉。[108]

在当代台湾社会的族群政治中,台湾原住民族也常面临身份认同上的问题。1999年11月16日,生为台湾原住民族中的泰雅人的中国国民党籍立法委员高扬昇,在中华民国立法院第四届第二会期第八次会议上,即向行政院院长萧万长质询:“平时,我们在坊间,在一般社会所称的‘台湾人’似乎是某个特定族群,而不是我这个居住在台湾最久的原住民,而在坊间所说的‘台湾话’,似乎也不是我母亲教我的话。”高氏表示:“因此,本席不禁要感到疑惑?我母亲教我的话不是台湾话?我的祖先住在台湾最久,但却不被称为‘台湾人’,那到底谁是台湾人,谁说的话才是‘台湾话’,客家人是不是台湾人?客家话是不是台湾话?民国三十八年来到台湾的外省族群又是不是台湾人?”对于此类问题,萧氏即答复:“高委员问及,是否只有闽南人才是台湾人,只有闽南话才是台湾话。本人认为闽南人、客家人及其他各省籍的人,生活在这里,认同这个地方,为这个地方打拼的人,都是台湾人。这一点,我们大家都应该很清楚的。当然,高委员,你我都是台湾人。”[109]

有着兰屿达悟族血统的诗人夏曼·蓝波安,曾经在描述其生命历程的小说内回忆,于2006年秋季时,在同“一群写诗的、事业有成的老台客、很深绿的诗人们”的歌聚上,听闻某位诗人向其宣称:“闽南语是台湾文学的主流,闽南人占台湾人口的百分之七十,我们是正港的台湾人。”对于此类论点,他则是回应,台湾人有很多种;台语亦有很多种,而闽南人只是其中之一个群族;闽南语亦是其中之一个语言。[110]

传统习俗

原住民族相信万物皆有灵,通常由巫师负责和神灵沟通。其中祖灵被认为最能影响族人的吉凶祸福,原住民族人相信祖灵居住在山上,会保护族人的农作物收获丰盛,因此最受原住民敬畏。以西拉雅族为例,他们崇拜祖灵的场所,称为“公廨”。该族的“祀壶信仰”,就是将装有清水的壶、罐置于公廨里,象征祖灵的存在。各族都有自己独特的祭典,例如:布农族的“打耳祭”(以箭射兽耳祷求猎获丰收)与“小米祭”;赛夏族每二年举办一次“矮灵祭”、十年举办一次的大祭;达悟族的“飞鱼祭”;排湾族人每五年举办一次“五年祭”(祖灵祭) 、(Maljeveq) ,每年举行“年祭”(收获祭) (Masalut) ;阿美族的“丰年祭”与“海神祭”。此外,卑南族重要的祭仪有“大猎祭”、男性的“猴祭”及女性的“锄草祭”等。拉阿鲁哇族相信祖灵依附在收藏的贝珠中,因而有“贝神祭”;邹族则有“战祭”,鲁凯族则有“收获祭”。

学术研究

对于台湾原住民的研究,是始于日治时期。1898年,人类学者伊能嘉矩首度提出了台湾原住民的分类体系,其将台湾原住民分为“4群8族11部”,并说明各族的分布区域与文化特质。由伊能嘉矩所建立的原住民分类体系,在历经若干修正之后,是一直沿用至今日。

除了伊能嘉矩之外,战前尚有鸟居龙藏、森丑之助、鹿野忠雄、移川子之藏、宫本延人、马渊东一等学者在台湾各地从事原住民的调查与研究。有关其传统建筑的研究是以千千岩助太郎为先驱;而语言学的研究则是以小川尚义与浅井惠伦为先驱。

2006年6月29日,由行政院原住民族委员会主办、国立台湾大学原住民族研究中心[113]执行、国立台湾大学第二学生活动中心国际会议厅举行第一届台湾原住民族生物学志研讨会,揭橥“原住民族生物学志通论”、“台湾原住民的动物利用”与“台湾原住民族的植物利用”三个面向,是台湾原住民族与台湾本土其他物种互动研究、与强化台湾原住民传统智慧之法律保障诉求之论坛平台的起始点。

社会运动

1980年代以来,原住民运动也在台湾民主化的过程中崛起,有鉴于过去“番”、“蕃”等歧视性的称呼有碍于原住民族内部意识的觉醒、也不利于主流汉人社会对于过去刻板印象的扫除,因此,包括卑南族领袖南志信和泰雅族领袖林瑞昌在内,战后初期各族原住民普遍以“台湾族”自称,以替代过去汉人及日本人在各个时期对他们亦或是出于歧视亦或是出于便宜行事所采用的他称。[114]

《中华民国宪法》于2000年第六次增修时,于增修第十条〈基本国策〉中,正式承认“原住民族”的民族权,于第十一项指出“国家肯定多元文化,并积极维护发展原住民族语言及文化”;第十二项更规定:“国家应依民族意愿,保障原住民族之地位及政治参与,并对其教育文化、交通水利、卫生医疗、经济土地及社会福利事业予以保障扶助并促其发展,其办法另以法律定之。”,成为原住民族自治权的宪法依据。[115]

中华民国立法院则于2005年1月通过《原住民族基本法》,确认原住民自治权。其中,第四条明定:“政府应依原住民族意愿,保障原住民族之平等地位及自主发展,实行原住民族自治;其相关事项,另以法律定之。”[116]2016年原住民族日,中华民国总统蔡英文以国家元首身份代表政府向台湾原住民族道歉。[117]

日治时期的平埔族群在伊能嘉矩调查后,被确认出来,户口上多注记为“熟”,即“熟蕃”,后为尊重,正名“平埔族”,与福(福建族,即闽南人)、广(广东族,即客家人)、汉(其他汉族)、高(高砂族)都列为“本岛人”。中国国民党领导下的中华民国政府迁台后沿袭日人的山地政策,但仅高砂族在法律上被归类为“山胞”,亦即今天的原住民人口。目前台湾具有原住民身份的原住民个人被区别为“山地原住民”与“平地原住民”,此种分类与“平埔族”与“高砂族”的划分不同。目前为官方所承认的十六族原住民族中,仅有噶玛兰族属于平埔族,且仅包含原本被日治时期人类学者误为阿美族而日后取得原住民身份的噶玛兰人及其子嗣,至于原本被日人划分为平埔族,而目前不具有原住民身份的族人并不因为噶玛兰族取得民族地位而改变其非原住民身份。2022年10月28日,中华民国宪法法庭针对西拉雅族正名案宣告现行的《原住民身份法》违宪,同属南岛语系民族的所有台湾原住民族,具有“民族文化特征”、“族群认同”及“客观历史纪录”三项判准,都可依民族意愿申请核定为“原住民族”,并要求相关机关于3年内完成修法。[118]而在本土文化运动下,当代台湾平埔族人要求族群“复名”或“正名”声浪不断。[119]。

山地原住民族地区(山地乡、直辖市山地原住民区)、 平地原住民族地区

2025年10月17日,立法院通过《平埔原住民族群身份法》,山地原住民及平地原住民以外既存于台湾之其他南岛语系民族,只要符合文化特征存续、维持族群认同,并有客观历史纪录等要件者,未来均可向原住民族委员会提出申请认定为平埔原住民族群,其成员可进而向户政事务所申请取得“平埔原住民”身份。[120][121]2025年10月28日,原民会表示已有西拉雅族、噶哈巫族、巴宰族、道卡斯族、大武垅族、拍瀑拉族(巴布拉族)、马卡道族、巴布萨族及凯达格兰族等九族群先后提出申请。[122]

媒体

1997年,立法院通过《原住民族教育法》,明文要求政府应编列预算成立原住民族专属频道。2005年7月1日,原住民族电视台正式开播,定频于有线电视第16台频道,目的在于给予弱势的原住民族自主发声权,为亚太地区继澳洲之后成立的第二个原住民电视台。开播之前,行政院原住民族委员会已于原住民部落家户免费设置卫星接收设备,同时委托公共电视与台视进行原住民电视人才培训。原住民族电视台先后曾委由台视文化公司及东森媒体集团营运。2007年,原住民电视台纳入台湾公共广播电视集团,成为完全的公共服务频道,2014年1月1日脱离台湾公共广播电视集团,由原住民族文化事业基金会接手营运管理。

统计

注释

参考文献

延伸阅读

外部链接

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads