Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Wolfgang Amadeus Mozart

Musiker und Komponist der Wiener Klassik Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Wolfgang Amadeus Mozart (* 27. Jänner 1756 in Salzburg, Erzstift Salzburg;[1] † 5. Dezember 1791 in Wien,[2] Österreich), der überwiegend mit Wolfgang Amadé Mozart unterschrieb, war ein Salzburger[3] Musiker und Komponist der Wiener Klassik. Sein umfangreiches Werk genießt weltweite Popularität und gehört zum bedeutendsten im Repertoire klassischer Musik.

Remove ads

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Wunderkind (1756–1766)

Wolfgang Amadeus Mozart kam am 27. Jänner 1756 um acht Uhr abends in Salzburg in der Getreidegasse 9 in einer Dreizimmerwohnung eines Mehrfamilienhauses (Hagenauerhaus) zur Welt und wurde am nächsten Vormittag um zehn Uhr im Salzburger Dom von Stadtkaplan Leopold Lamprecht auf den Namen Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus getauft und so im Taufbuch eingetragen (sein Vater Leopold Mozart verwendete die Namensform Joannes Chrisostomus Wolfgang Gottlieb).[4] Er wurde in der Familie Wolfgang, als Kind auch Wolferl, Woferl oder Wolfgangerl genannt.[5] Wolfgang war das siebte und jüngste Kind seiner Eltern, und das zweite, das überlebte. Seine Geschwister hießen Johannes Leopold Joachim (* 1748, starb im sechsten Lebensmonat), Maria Anna Cordula (* 1749, wurde sechs Tage alt), Maria Anna Nepomucena Walburga (* 1750, starb im dritten Lebensmonat), Maria Anna Walburga Ignatia – die Nannerl (* 1751, wurde 78 Jahre alt), Johann Baptist Karl Amadeus (* 1752, wurde nicht ganz drei Monate alt) und Maria Crescentia Franziska de Paula (* 1754, starb im zweiten Lebensmonat). Sein Vater war der aus Augsburg zum Studium[6] an der Benediktineruniversität (1622–1810)[7] nach Salzburg gezogene, fürstbischöfliche Kammermusikus (ab 1757 Hofkomponist und ab 1763 Vizekapellmeister) Leopold Mozart, seine Mutter die in Sankt Gilgen aufgewachsene Anna Maria Pertl.

Bereits im Alter von vier Jahren erhielt Wolfgang, zusammen mit seiner fünf Jahre älteren Schwester Maria Anna Mozart, der Nannerl,[8] vom Vater den ersten Musik- und allgemeinbildenden Unterricht – Musikunterricht im „Clavier“- (siehe unten: Mozarts Tasteninstrumente) und Violinespiel (→ Mozarts Kindergeige)[9] sowie in Komposition. Schon 1761 trug Vater Leopold in das „Nannerl-Notenbuch“, das er 1759 als Klavierschule für seine Tochter angelegt hatte, das dann bald auch ihr Bruder benutzte, und in dem dessen erste Kompositionsversuche verzeichnet wurden,[10] ein Andante in C-Dur (KV 1/1a) und ein Allegro in G-Dur (KV 1/1b) als „Des Wolfgangerl Compositiones in den ersten 3 Monaten nach seinem 5ten Jahre“ ein; es folgten ein Allegro in F-Dur (KV 1/1c) und ein Menuetto in F-Dur (KV 1/1d), datiert auf den 11. bzw. 16. Dezember 1761.[11] Das fälschlicherweise immer wieder als früheste Komposition genannte Menuett G-Dur mit einem Trio in C-Dur (KV 1/1e) entstand vermutlich erst 1764.

Auch Mozarts Begabung im Spiel der Instrumente zeigte sich früh. 1762 begann Leopold Mozart mit seiner Familie auf Reisen zu gehen, um seine „Wunderkinder“ an europäischen Höfen vorzustellen und ihnen zugleich kulturelle Kenntnisse über die besuchten Länder zu vermitteln.[12]

Am 12. Januar 1762 begab er sich mit ihnen auf eine dreiwöchige Reise nach München, „wo sich Nannerl und Wolfgang vor dem bayerischen Kurfürsten Maximilian III. Joseph produzierten“.[13] Am 20. September 1762 reisten beide Eltern und die Kinder gemeinsam über Passau, Linz und weitere Stationen nach Wien, wo sie am 6. Oktober eintrafen. Am 13. Oktober 1762 traten Maria Anna und Wolfgang vor Kaiserin Maria Theresia und ihrer Familie auf.[14] Als sie am 21. Oktober erneut nach Schönbrunn eingeladen waren, erkrankte Wolfgang allerdings am selben Abend; weitere Termine in der Stadt mussten abgesagt werden.[15] Vom 11. bis zum 24. Dezember hielten die Mozarts sich in Pressburg auf, wo Leopold "einen guten Reisewagen kauffte, um beÿ der kalten Jahrszeit bequemmer nach Hause reisen zu können".[16] Am Anfang des Jahres 1763 war die Familie zurück in Salzburg.[17]

Nach den Erfolgen in München und Wien startete die Familie am 9. Juni 1763[18] zu einer ausgedehnten Tournee durch die deutschen Lande und Westeuropa, die bis zur Rückkehr nach Salzburg am 29. November 1766[19] dreieinhalb Jahre dauerte. Wichtige Stationen waren München, Augsburg, Ludwigsburg, Schwetzingen, Heidelberg, Mainz, Frankfurt am Main, Koblenz, Köln, Aachen, Brüssel, Paris (Ankunft am 18. November 1763),[20] Versailles, London (Ankunft am 23. April 1764),[21] Dover, Belgien, Den Haag (10. September 1765),[22] Amsterdam, Utrecht, Mechelen, erneut Paris (Ankunft 10. Mai 1766),[23] Dijon, Lyon, Genf, Lausanne, Bern, Zürich, Donaueschingen, Ulm und München, wo die Kinder an Fürsten- und Königshöfen und in öffentlichen Akademien musizierten.[24] Während dieser Reisen entstanden die vier Sonaten für Cembalo mit optionaler Violinbegleitung, Sonates pour le Clavecin qui peuvent se jouer avec l’accompagnement de Violon (KV 6 bis 9) (in der Literatur oft als Sonaten „für Klavier und Violine“ bezeichnet),[25] die als erste Kompositionen Mozarts 1764 in Paris gedruckt wurden.[21] 1764/1765 komponierte er auch seine 1. Sinfonie Es-Dur (KV 16).[26]

In London wurde Mozart mit den Gattungen der italienischen Sinfonia und der Opera seria vertraut gemacht. Er lernte dort den zwanzig Jahre älteren Johann Christian Bach kennen, den er zeitlebens verehren und der großen Einfluss auf sein künftiges Schaffen haben sollte, und musizierte mit ihm:

„Herr Johann Christian Bach […] nahm den Sohn zwischen die Füsse, jener spielte etwelche tact, dann fuhr der andre fort, und so spielten sie eine ganze Sonaten, und wer solches nicht sahe, glaubte es wäre solche allein von einem gespielt.“[27]

Wegen einer schweren Erkrankung Leopold Mozarts im Juni 1765 zog sich die Familie für sieben Wochen nach Chelsea zurück.[28] In dieser Zeit begann eine erste Ablösung Wolfgangs von seinem Vater: „ein Großteil der Stücke aus dem sogenannten Londoner Skizzenbuch [(KV 15a-15ss)] entsteht in diesen Wochen, als der Vater dem Sohn nicht über die Schulter schauen und ihn beaufsichtigen kann.“[29] Am 24. Juli 1765 konnte die Familie London verlassen.[30]

Berichte von den Reisen schickte Leopold Mozart regelmäßig an seinen Freund, Hausherrn und Finanzier, den Salzburger Kaufmann Lorenz Hagenauer (1712–1792). „Die Briefe […] waren dabei keineswegs als rein persönliche Mitteilung an den Adressaten gedacht, sondern eher als halböffentliche Nachrichten, die im Freundes- und Bekanntenkreis herumgereicht und gelesen wurden, die nicht zuletzt auch für die Ohren der Obrigkeit gedacht waren […].“[31] Diese Zeugnisse und später, wenn nicht mehr die gesamte Familie gemeinsam unterwegs war, der persönliche Briefverkehr zwischen den Reisenden und den Daheimgebliebenen, sind die wichtigsten der Nachwelt überlieferten biographischen Dokumente über Mozarts Kindheit und Jugendzeit. „Über die genauen Planungen der Reisen können nur Vermutungen angestellt werden, sie wurden aber offenbar gelenkt durch ein ausgeklügeltes System von Empfehlungsschreiben und Kontaktadressen […]. Daß den reisenden Mozarts Zugang zum Hochadel gewährt wurde, läßt sich am Ende nur durch diesen diplomatischen Status sinnvoll erklären. Der Vorsatz, der Welt ein Wunder zu verkünden [durch die Vorführung der beiden Mozart-„Wunderkinder“], scheint demnach eine Salzburger Staatsaktion gewesen zu sein […]“ (Laurenz Lütteken).[32]

Erste Kompositionen in Wien, erste und zweite Italienreise (1766–1771)

Nach der Rückkehr fanden in Salzburg erste Uraufführungen von Werken Mozarts statt, darunter die Schuloper Die Schuldigkeit des ersten Gebots (KV 35), die der elfjährige Mozart zusammen mit den wesentlich älteren Salzburger Hofmusikern Anton Cajetan Adlgasser und Michael Haydn komponiert hatte. Im September 1767 folgte eine zweite Reise mit der Familie nach Wien.[33] Um der grassierenden Pockenepidemie zu entgehen, fuhren sie nach Brünn und Olmütz.[34] Die Krankheit erreichte aber Wolfgang und seine Schwester auch dort.[35] Nach der Genesung der Kinder kehrte die Familie am 10. Jänner 1768 nach Wien zurück, wo Mozart das Singspiel Bastien und Bastienne (KV 50), die Waisenhausmesse (KV 139) sowie die Opera buffa La finta semplice (KV 51) fertigstellte. Letztere hatte er zwar aufgrund einer Idee des Kaisers Joseph II., aber ohne offiziellen Auftrag komponiert, und sie wurde nach Widerständen der beteiligten Sänger und Musiker, die sich nicht von „einem Knaben dirigieren lassen“ wollten, vom Hofintendanten Giuseppe Affligio kurzerhand abgesetzt.[36]

Zwischen 1767 und 1769 hielt sich Mozart wiederholt im Benediktinerkloster Seeon auf, für das er die Offertorien Scande coeli limina (KV 34; 1769) und Inter natos mulierum (KV 72; 1771) komponierte. Die sogenannte „Mozarteiche“, unter der er der Überlieferung nach gerne gesessen haben soll, wächst bis heute am Seeoner See.

Nach 15 Monaten in Wien kehrte Mozart mit seiner Familie am 5. Jänner 1769 nach Salzburg zurück.[37] Hier wurde La finta semplice am 1. Mai endlich aufgeführt,[38] und Mozart bekam am 27. Oktober mit der Berufung zum Dritten Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle seine erste, wenn auch noch unbesoldete Anstellung.[39]

Schwarz: Reiseroute Salzburg – Neapel

Blau: Abweichungen auf der Rückroute

Knapp drei Wochen später, am 13. Dezember 1769,[40] brach er mit seinem Vater zur ersten von drei Italienreisen auf, die – mit zwei Unterbrechungen von März bis August 1771 und von Dezember 1771 bis Oktober 1772 – insgesamt fast dreieinhalb Jahre dauern sollten.

Die erste Reise führte sie nach Verona, Mailand, Bologna, Florenz, Rom, Neapel, Turin, Venedig, Padua, Vicenza und sodann über Innsbruck nach Salzburg zurück.[41]

In Rom gelang es Mozart, nachdem er nur ein- oder zweimal dem neunstimmigen Miserere von Gregorio Allegri zugehört hatte, das Grundgerüst dieser vom Vatikan streng geheim gehaltenen Partitur aus dem Gedächtnis fehlerfrei niederzuschreiben. Dabei ist nicht klar, inwieweit die Sänger Stimmen improvisierend koloriert haben, und ob Mozart das aufschreiben konnte. Das Original der Transkription ist nicht überliefert, und jüngere Untersuchungen geben durchaus nachvollziehbare Erklärungen für die scheinbar unbegreifliche Leistung. Erleichtert wurde die Niederschrift etwa durch die Wiederholungsstruktur des Stücks.[42]

Von Papst Clemens XIV. wurde Mozart am 4. Juli 1770 in Rom zum Ritter vom Goldenen Sporn ernannt,[43] doch machte er im Gegensatz zu Gluck von dem Privileg, sich „Ritter“ zu nennen, nie Gebrauch.[44]

Bei Padre Giovanni Battista Martini in Bologna studierte Mozart Kontrapunkt und wurde nach einer Klausur in die Accademia Filarmonica di Bologna aufgenommen. Er begegnete so bedeutenden Musikern wie Giovanni Battista Sammartini und Niccolò Piccinni in Mailand,[45] Pietro Nardini in Florenz[46] und Giovanni Paisiello in Neapel.[47] Am 26. Dezember 1770 fand mit großem Erfolg die Uraufführung seiner Opera seria Mitridate, re di Ponto (KV 87) in Mailand statt.[48]

Am 28. März 1771 waren Mozart und sein Vater zurück in Salzburg, aber bereits am 13. August brachen sie zu ihrer zweiten Italienreise auf.[49] Die Serenata teatrale Ascanio in Alba (KV 111) wurde am 17. Oktober 1771 in Mailand zur Feier der Hochzeit von Erzherzog Ferdinand Karl und Maria Beatrice d’Este uraufgeführt.

Hoffnungen auf eine Anstellung in Italien erfüllten sich indessen nicht. Vater und Sohn trafen am 15. Dezember 1771 wieder in Salzburg ein.[50]

Konzertmeister in Salzburg (1772–1777), dritte Italienreise, Reisen nach Wien und München

Im Jahr 1772 wurde Hieronymus Franz Josef von Colloredo zum Fürsterzbischof von Salzburg gewählt; er folgte dem verstorbenen Sigismund Christoph Graf von Schrattenbach nach, der in außerordentlich großzügiger Weise die Mozarts bei ihren Reisen unterstützt hatte. Mit dem sparsamen Colloredo wurde die Situation schwieriger. Von dem neuen Fürsten wurde Mozart im August zum besoldeten Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle ernannt.[51] Doch Wolfgang wollte dem engen Reglement des Salzburger Dienstes entkommen, und Vater und Sohn setzten ihre Reisetätigkeit mit der dritten Italienreise fort, die vom 24. Oktober 1772 bis zum 13. März 1773 dauerte.[52] Am 26. Dezember 1772 fand im Mailänder Teatro Regio Ducale die Uraufführung des Dramma per musica Lucio Silla (KV 135) statt. In Italien komponierte Mozart auch das Exsultate, jubilate (KV 165) für den Sopranisten Venanzio Rauzzini.

Nach einigen Monaten in Salzburg reisten Mozart und sein Vater vom 14. Juli bis zum 26. September 1773 erneut nach Wien.[53] Welche Absichten Leopold mit dieser zunächst nur für vier Wochen geplanten Reise verband und warum sie mehrmals verlängert wurde, ist unklar. Die Briefe an seine Frau enthalten vielfach nur Andeutungen, offenbar aus Furcht vor unerwünschten Mitlesern. In einer Audienz bei Kaiserin Maria Theresia am 5. August ging es möglicherweise um Stellen in Mailand oder Florenz, Städten, die zum Habsburger Reich und somit zum Einflussbereich der Kaiserin gehörten.[54] „S:e Mst: die Kayserin waren zwar sehr gnädig mit uns, allein dieses ist auch alles und ich muß es dir mündlich zu erzehlen auf unsere Rückkunft ersparen, dann alles lässt sich nicht schreiben.“[55] Im selben Jahr entstand Mozarts erstes eigenständiges Klavierkonzert (KV 175). Ab Spätherbst 1773 bewohnte die Familie den ersten Stock des Tanzmeisterhauses in Salzburg, das zuvor dem Hoftanzmeister Franz Gottlieb Spöckner (ca. 1705–1767) und nun dessen Erbin Maria Anna Raab (in der Korrespondenz der Mozarts „Mitzerl“ genannt)[56] gehörte.

Am 6. Dezember 1774 reisten Mozart und sein Vater nach München, um am 13. Jänner 1775 der Uraufführung der Opera buffa La finta giardiniera (KV 196) in Anwesenheit von Kurfürst Maximilian III. Joseph beizuwohnen.[57] Nach der Rückkehr am 7. März[58] versuchte Mozart erneut, sich in Salzburg zu etablieren. Er ließ das Dramma per musica Il re pastore (KV 208) am 23. April 1775 dort uraufführen, das allerdings beim Publikum wenig Erfolg hatte. Nach mehrfachen erfolglosen Bitten um Urlaub reichte er am 1. August 1777 sein Abschiedsgesuch beim Fürsterzbischof ein.[59]

Auf Stellensuche und erneut Salzburg (1777–1780)

München

Nach seiner Entlassung aus der Salzburger Hofkapelle begab sich Mozart am 23. September 1777[60] – diesmal in Begleitung seiner Mutter, weil Colloredo Leopold keinen Urlaub bewilligt hatte – wieder auf eine große Reise mit dem Ziel, eine neue und bessere Anstellung zu finden. Erste Station war der bayerische Kurfürstenhof in München. Doch Kurfürst Maximilian III. Joseph hatte keine freie Stelle („Vacatur“) und hielt Mozart für zu jung: „‚ich versage ihm nichts. aber iezt ist es noch zu früh.‘“[61] Private Initiativen – der Vorschlag des Gastwirts und Konzertveranstalters Franz Joseph Albert (1726–1789), Mozart mit Hilfe von Spenden privater Unterstützer in München zu halten,[62] und das Angebot des befreundeten Komponisten Josef Mysliveček, sich für einen Opernauftrag in Neapel einzusetzen[63] – verliefen ebenfalls im Sande.

Augsburg

Mozart und seine Mutter reisten am 11. Oktober 1777 nach Augsburg weiter,[60] wo sie die Familie des Buchbinders Franz Alois Mozart, Leopolds Bruder, trafen. Mozart lernte die Fortepiani von Johann Andreas Stein kennen (siehe unten: Mozarts Tasteninstrumente) und gab am 22. Oktober 1777 im Fuggerschen Konzertsaal ein Akademie-Konzert, in dem u. a. sein Klavierkonzert für drei Klaviere (KV 242) auf Instrumenten Steins uraufgeführt wurde. Am 28. Oktober 1777 erschien in der „Augsburgischen Staats- und Gelehrten Zeitung“ eine ausführliche Rezension.[64] Mozart freundete sich mit seiner Cousine (Base) Maria Anna Thekla Mozart an. „Daß ist wahr, wir zweÿ taugen recht zusammen; dann sie ist auch ein bischen schlimm. wir fopen die leüte mit einander, daß es lustig ist.“[65] Nach der Abreise aus Augsburg am 26. Oktober 1777[64] wurde die Freundschaft brieflich fortgesetzt. Es sind acht der wegen ihrer anal-erotischen Scherze, Wortspiele und Späße berühmt-berüchtigten „Bäsle-Briefe“ von Mozart erhalten geblieben, aber keiner von seiner Cousine an ihn.

Mannheim

Am 30. Oktober trafen Mozart und seine Mutter in Mannheim ein[66] – unter Kurfürst Karl Theodor der „avancierteste […] Ort für das Musiktheater“[67] und Sitz des berühmten Mannheimer Hoforchesters (siehe auch Mannheimer Schule). Alsbald entstand eine Freundschaft mit dessen Kapellmeister Christian Cannabich und seiner Familie.[68]

Mozart unterrichtete die älteste Tochter Rose Cannabich im Klavierspiel und komponierte eine Sonate (KV 309) für sie, deren besonders expressiver 2. Satz ein Porträt seiner Schülerin sein soll.[69] Auch der Flötist und Komponist Johann Baptist Wendling und der Kapellmeister Ignaz Jakob Holzbauer freundeten sich mit Mozart an. Doch nachdem er lange auf eine Anstellung am Hof des Kurfürsten gehofft hatte, erhielt er am 8. Dezember 1777 eine Absage.[70] Die Musikerkollegen waren entsetzt und bemühten sich um Unterstützung.[71] Inzwischen war der Plan entstanden, dass Mozart sich dem Flötisten Wendling, dem Oboisten Friedrich Ramm und dem Ballettmeister Étienne Lauchery auf einer Reise nach Paris anschließen und seine Mutter nach Salzburg zurückkehren sollte.[72] Leopold Mozart geriet zunehmend in Sorge über die finanzielle Lage seiner Familie: „Ich darf nicht daran denken daß ich nun über sechs hundert Gulden schuldig bin; sonst – – –.“[73] Immerhin konnten Mozart und seine Mutter in Mannheim Mitte Dezember in ein Privatquartier beim Hofkammerrat Anton Joseph Serrarius umziehen, das sie kein Geld kostete. Als Gegenleistung unterrichtete Mozart Serrarius‘ Stieftochter Therese Pierron im Klavierspiel. Auch für die Verpflegung war gesorgt.[74] Trotzdem reichte das Geld ohne die Aufnahme neuer Schulden nicht aus.[75]

Die Reisepläne nahmen Gestalt an, wurden auch von Vater Leopold akzeptiert und mit allerlei praktischen Erwägungen begleitet.[76] Doch dann lernte Mozart die Familie Weber kennen. Am 17. Jänner 1778 erwähnt er sie zum ersten Mal:

„künftigen Mittwoch werde ich auf etliche täge nach kircheim Poland zu der Prinzessin von oranien gehen […] auf das wenigste bekomme ich doch 8 louisd’or. denn, [ich] habe […] 4 arien abschreiben lassen, und eine sinfonien werde ich ihr auch geben […] die Copiatur von den arien werden mich auch nicht viell kosten, den die hat mir ein gewisser h: weber, welcher mit mir hinüber gehen wird, abgeschrieben. ich weis nicht habe ich schon von seiner tochter geschrieben oder nicht – – sie singt halt recht vortreflich, und hat eine schöne reine stimm.“[77]

Finanziell wurde dieser Ausflug eher ein Reinfall.[78] Dass ihm am Ende nur 42 Gulden blieben, lag aber auch an Mozart selbst: er hatte die Webers eingeladen.[79] Und er hatte sich in Aloisia Weber verliebt.

Damit waren aber die Reisepläne mit den Mannheimer Musikerkollegen ad acta gelegt. Stattdessen wollte Mozart nun eine Karriere Aloisas in Italien befördern und am liebsten gleich mit den Webers dorthin reisen. Er wollte italienische Opern komponieren und stellte sich sogar vor, dass Vater Leopold diese Pläne unterstützen sollte.[80] Die Absage an seine ursprünglichen Reisegefährten rechtfertigte Mozart plötzlich mit moralischen Einwänden; ihnen gegenüber redete er sich heraus:

„Meine Mama und ich […] sind überein kommen, daß uns das wendlingische leben gar nicht gefählt. der wendling ist ein grund Ehrlicher und sehr guter Mann, aber leider ohne alle Religion, und so das ganze haus. […] ich hab ihnen schon so einen kleinen Prægusto gegeben. ich habe gesagt, daß seit meiner abwesenheit 3 briefe gekommen sind, daraus ich ihnen weiter nichts sagen kann, als daß ich schwerlich mit ihnen nach Paris reisen werde.“[81]

Vielleicht meinte er, dass das Argument mangelnder Frömmigkeit seiner Reisegefährten bei seinem Vater verfangen würde, vielleicht griff er auch echte Vorbehalte seiner Mutter auf.[82] In einer heimlich verfassten Nachschrift teilte sie tatsächlich die Bedenken des Sohnes, zugleich aber durchschaute und kritisierte sie seine Euphorie für die Webers und machte den Vorschlag, ihn nun selbst nach Paris zu begleiten.[83]

Vater Leopold war entsetzt: „Dein Vorschlag […] mit dem h: Weber und NB 2 Töchtern herumzureisen hätte mich beÿnahe um meinen Vernunft gebracht. Liebster Sohn! […] dein Brief ist nicht anders als wie ein Roman geschrieben. – – und du könntest dich wirklich entschliessen mit fremden Leuten in der Welt herumzuziehen?“[84]

Seinem Sohn traute er nun nicht mehr zu, alleine in Paris zurecht zu kommen, und so wurde dem Vorschlag der Mutter zugestimmt. Wolfgang lenkte resigniert ein. „Ich habe mir nie etwas anders vorgestellt, als daß sie die Reise mit den Weberrischen misbilligen werden, denn ich habe es niemahl, beÿ unsern dermaligen umständen verstehts sich, im sinn gehabt […].“[85] Leopold hatte eine Liste mit Namen und Adressen alter Pariser Bekannter zusammengestellt, an die sein Sohn sich wenden könnte.[86]

Besonders große Hoffnungen setzten die Mozarts in den Diplomaten, Journalisten und Schriftsteller Baron Friedrich Melchior Grimm, den Leopold auch direkt anschrieb.[87] In mehreren Briefen unterstrich Leopold unterdessen erneut seine Sorgen wegen der wachsenden Schulden und machte seinem Sohn Vorwürfe, zu leichtfertig, zu gutgläubig und zu anspruchsvoll zu sein.[88]

Paris

Am 14. März 1778 brachen Mozart und seine Mutter in Mannheim auf, am 23. März nachmittags trafen sie in Paris ein.[89] Zunächst bezogen sie ein dunkles, enges Quartier, in dem Mozarts Mutter sich vorkam „wie in arest“, „und die stiegen ist so öng das es ohnmöglich wehre ein Clavier hin auf zu bringen“.[90] Auch unter der schlechten Verpflegung litt die Mutter, während der Sohn sich zumeist im Haus des Sängers und Leiters des Concert spirituel Joseph Legros aufhielt, wo er arbeitete und oft auch speiste. Dort wohnte auch der ebenfalls aus Mannheim angereiste Sänger Anton Raaff. Mitte April zogen Mozart und seine Mutter in ein besseres Quartier um, das ihnen Grimms Freundin und Lebensgefährtin Madame d’Epinay vermittelt hatte.[91] Raaff und der aus Böhmen stammende Verleger François-Joseph Heina (1729–1790) kümmerten sich liebevoll um Mozarts Mutter.[92]

Mozart bekam von Legros auch Aufträge für das Concert spirituel: Er komponierte ergänzende Chöre für ein Miserere von Holzbauer sowie – für die Solisten Wendling, Ramm, Giovanni Punto und Georg Wenzel Ritter – eine Sinfonia concertante für Flöte, Oboe, Waldhorn und Fagott.[93] Doch beide Arbeiten endeten als Fehlschläge:

„Nun muß ich ihnen eine beschreibung vom Concert spirituel machen. das muß ich ihnen […] sagen, daß meine Chör=arbeit so zu sagen umsonst war. denn das miserere von holzbauer ist ohnedieß lang, und hat nicht gefallen, mithin hat man anstatt 4 nur 2 Chör von mir gemacht. […] Nun aber mit der Sinfonie Concertante hat es wieder ein Hickl=hackl. […] ich habe die Sinfonie machen müssen, in gröster Eÿl, […] und die 4 Concertanten waren und sind noch ganz darein verliebt. Le gros hat sie 4 täg zum abschreiben. ich finde sie aber noch immer an nemmlichen Plaz liegen. Endlich den vorlezten tag finde ich sie nicht […] frage den Le gros. apropós. haben sie die Sinf: Concertant schon zum schreiben geben? – nein – ich habs vergessen. […] – ich glaub aber, da ist der Cambini ein welscher Maestro hier, ursache […]“[94]

Cambini war mit über 80 Sinfonie concertantes beim Concert spirituel erfolgreich und Mozart somit ein ungelegener Konkurrent für ihn.[95] Nachdem Wendling am 31. Mai 1778 aus Paris abgereist war, stand das Solistenensemble für Mozarts Sinfonia concertante auch nicht mehr zur Verfügung.[96] Sowohl die Chorsätze zu Holzbauers Miserere (KV 297a) als auch die für das Concert spirituel komponierte Sinfonia concertante gelten als verschollen. Nach aktuellem Forschungsstand ist sie nicht identisch mit der (anders besetzten) apokryphen Sinfonia concertante für vier Bläser Es-Dur KV 297b für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Orchester.

Mehr Erfolg hatte Mozart mit der „grossen Sinfonie“ in D-Dur (KV 297), die Legros zur Eröffnung des Concert spirituel am Fronleichnamstag in Auftrag gegeben hatte.[97] Mozart hat bewusst Effekte eingesetzt, die beim Pariser Publikum beliebt waren. Wie dort üblich, hat die Sinfonie nur drei Sätze, das Orchester ist, zum ersten Mal auch mit Klarinetten, groß besetzt. Nachdem die Generalprobe katastrophal verlaufen war, wurde die Aufführung am 18. Juni ein Triumph.[98] Dennoch hatte „das Andante […] nicht das glück gehabt, [Legros] zufrieden zu stellen – er sagt es seÿe zu viell Modulation darin – und zu lang […]“. Obwohl Mozart selbst diesen Satz für den besten des Werkes hielt, komponierte er ein neues Andante. Sein Fazit: „[…] jedes in seiner art ist recht – denn es hat jedes einen andern Caractére – das lezte gefällt mir aber noch besser […]“.[99] Mit dem neu komponierten zweiten Satz wurde die Sinfonie am 15. August (Mariä Himmelfahrt) noch einmal im Concert spirituel gegeben.[100] (Die Partituren beider Sätze im 6/8- und im 3/4-Takt sind erhalten geblieben. Heute wird meistens das „Andantino“ im 6/8-Takt gespielt. Ob es wirklich die ältere Fassung ist, wie oft angenommen, ist unsicher.)

Am 11. Juni 1778 wurde als Einlage zu Niccolò Piccinnis Oper Le finte gemelle die Ballettmusik Les petits riens (KV 299b) nach der Choreographie von Jean Georges Noverre mit einigen Tanznummern von Mozart uraufgeführt.[96] Einen finanziellen Gewinn hatte er offenbar nicht: „[…] dies war nur ein freündstück für Noverre.“[101]

Mozart hatte in Paris auch Schüler, doch wegen der weiten Wege war die Unterrichtstätigkeit zeitaufwendig und wenig rentabel.[102] Eine Kompositionsschülerin war die offenbar nur wenig begabte Tochter des Adrien-Louis Bonnières de Souastre Comte (Duc) de Guînes. Immerhin spielte ihr Vater „unvergleichlich die flöte […], und sie magnifique die Harpfe“, und Mozart schrieb für sie das Konzert für Flöte, Harfe und Orchester (KV 299). Doch erwies sich der Duc als säumig sowohl bei der Bezahlung der Unterrichtsstunden als auch bei der Vergütung für das Konzert.[103]

Wiederholt erwog Mozart, eine Oper für Paris zu komponieren, dachte u. a. an ein Libretto Alexandre et Roxane von Noverre.[104] Doch er hatte Probleme, einen geeigneten Text zu finden: „die alten, welche die besten sind, sind nicht auf den Modernen styl eingerichtet, und die neüen sind alle nichts nutz“.[105] Außerdem haderte er mit der französischen Sprache, „die so hundsfüttisch zur Musique“ sei, dass sich sogar „die Teütsche noch göttlich dagegen“ ausnehme.[106] Es wurde auch keine Vergütung garantiert.[107] Hinzu kam der „Opernstreit“ zwischen „Piccin[n]isten“ und „Gluckisten“, der das Pariser Kulturleben beherrschte und es Mozart schwer machte, sich mit einem eigenen Werk zu positionieren.[108]

Im Mai wurde Mozart, vermittelt durch den Hornisten Jean Joseph Rodolphe, eine Organistenstelle in Versailles angetragen, allerdings verbunden mit der Verpflichtung, die Hälfte des Jahres dort zu leben.[109] Zwar riet der Vater, nicht gleich abzulehnen,[110] doch Mozart entschied sich gegen das Angebot.[111]

Am 3. Juli 1778 verstarb nach kurzer Krankheit Mozarts Mutter um 10 Uhr abends. Außer ihrem Sohn waren François-Joseph Heina und eine Wärterin anwesend.[112] Sie wurde am nächsten Tag auf dem Friedhof von Saint-Eustache beigesetzt. Erschüttert schrieb er seinem Vater zunächst nur, dass die Mutter sehr krank sei.[113] Zugleich weihte er den vertrauten Freund Abbé Joseph Bullinger ein und bat ihn, seinen Vater und seine Schwester persönlich auf die Todesnachricht vorzubereiten.[114] Diese teilte er dem Vater am 9. Juli brieflich mit.[115]

Mozart wohnte anschließend bei Grimm und Madame d’Epinay. Dort hielt sich auch Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, auf.[116]

Im August traf Mozart in Saint-Germain-en-Laye Johann Christian Bach wieder. Begeistert berichtete er seinem Vater:

„[…] sie sehen daß ich nicht in Paris bin – M:r Bach von london ist schon 14 täge hier […] seine freüde, und meine freüde als wir uns wieder sahen, können sie sich leicht vorstellen – vielleicht ist seine freüde nicht so wahrhaft – doch muß man ihm dieses lassen, daß er ein Ehrlicher Man ist, und den leüten gerechtigkeit wiederfahren läst; ich liebe ihn – wie sie wohl wissen – von ganzem herzen – und habe hochachtung für ihn, und er – das ist ein mahl gewis, daß er mich so wohl zu mir selbst, als beÿ andern leüten – nicht übertrieben wie einige, sondern Ernsthaft – wahrhaft, gelobt hat […].“[117]

Eine Bemerkung Leopolds deutet darauf hin, dass Johann Christian Bach daran dachte, Mozart nach London zu holen: „Bach versprach dir von Engelland zu schreiben und dir vielleicht etwas aufzutreiben“.[118] Eine Idee, die Leopold umgehend zurückwies. In Mozarts eigenen Briefen findet sich kein Hinweis auf einen solchen Plan.

Mit Grimm kam es zunehmend zu Spannungen. Er hatte sich Leopold gegenüber kritisch über Mozart geäußert: er sei „zu treuherzig“, zu wenig aktiv und nicht in der Lage, sein Auskommen zu finden.[119] Grimm ließ auch durchblicken, dass er fürchtete, finanziell in Anspruch genommen zu werden.[120] Nachdem die Auseinandersetzungen eskaliert waren, schilderte Mozart sie am 11. September ausführlich seinem Vater[121] und resümierte: „dieses werde ich ihnen alles mündlich sagen, und klar vor die augen stellen, daß der M:r grimm im stande ist kindern zu helfen, aber nicht erwachsenen leüten“.[122] (Grimm hatte Mozart und seine Schwester 1763 als „Wunderkinder“ kennengelernt.)[123]

Rückkehr nach Salzburg

Unterdessen suchte Vater Leopold nach einem Ausweg aus der gewachsenen Verschuldung. Er verhandelte mit dem Erzbischof über eine erneute Anstellung seines Sohnes in Salzburg. Dabei wurde nicht nur eine „Bessere Besoldung“ zugesichert, er bekam sogar die Zusage, dass „wenn du eine opera schreiben willst, er dich, wo es immer ist hinreisen lasse“.[124] Auch für sich selbst, der schon seit 1763 die Position des Vizekapellmeisters bekleidete, suchte Leopold eine Verbesserung und bewarb sich nach dem Tod des Kapellmeisters Giuseppe Lolli um dessen Stelle.[125] Die bekam er nicht, aber „für seine durch die Vakanz vermehrte Arbeit eine jährliche Zulage von 100 Gulden.“[126]

Leopold warf seinem Sohn immer wieder vor, „schlösser in die Luft zu bauen“[127] und sich „flichtigen Lieblingsgedanken und Projeckten [zu überlassen], die wie eine Seifenblase in der Luft zerplatzen“,[128] machte sich mitunter aber wohl auch Illusionen über dessen tatsächliche Chancen.[129] Nun aber versuchte er es auch im Guten, warb sogar mit Aussichten für Aloisia in Salzburg.[130]

Mozart, der bilanzierte, „daß mir diese reise [nach Paris] nicht unützlich war – in der Composition versteht es sich“[131], der Paris zwar „nicht leiden“ konnte, aber doch fand „[dass] izt meine sachen immer besser zu gehen anfiengen, und ich nicht zweifle, daß wenn ich mich entschliessen könnte, etliche jahre hier aus=zuhalten, ich meine sache ganz gewis sehr gut machen würde“[132], hatte auf Grund seiner finanziellen Zwangslage keine Wahl: „nur sie, liebster vatter […] können mir die bitterkeiten von Salzburg versüssen“.[133]

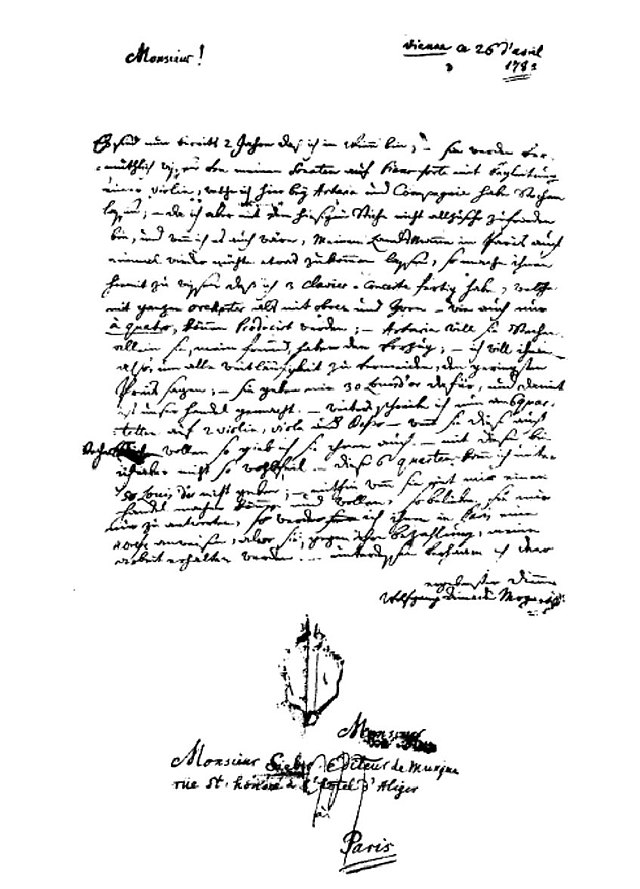

Grimm wollte seinen Gast nun so schnell wie möglich loswerden.[134] Mozart kam in Bedrängnis und konnte die Edition seiner Sechs Sonaten für Klavier und Violine (KV 301–306) bei Jean-Georges Sieber, die er Marie Elisabeth Kurfürstin von der Pfalz widmen wollte[135], nicht mehr selbst überwachen: „sie werden vielleicht voll der fehler herauskommen, weil ich sie selbst nicht hab durchsehen können“.[136] Die Sonaten erschienen als „Opus I“ im November 1778.[137] Mit dem deutschstämmigen, in Paris ansässigen Komponisten und Verleger Jean-Georges Sieber hatte Mozart in Paris Freundschaft geschlossen. Diese wurde später in einem Briefwechsel aufrechterhalten.[138]

Mozarts Vater zeigte Verständnis für seinen Sohn in dem Konflikt mit Grimm.[139] Dieser fühlte sich Leopold gegenüber immer noch verpflichtet und war bereit, Mozarts Fahrtkosten von Paris bis nach Straßburg zu bezahlen;[140] für die Weiterreise bis nach Augsburg hinterlegte Leopold in Straßburg ein „Billett“ (Kreditbrief), und in Augsburg sollte mit Hilfe des Onkels Franz Alois alles Weitere geregelt werden.[141] Allerdings kam Grimm nur für die „einfache Post“ auf, mit der die Strecke von Paris nach Straßburg 12 Tage dauerte. Nach acht Tagen tat Mozart sich mit einem Reisegefährten zusammen, sie wollten draufzahlen und ab Nancy mit der Extra-Post reisen,[142] woraus allerdings mangels einer „gute[n] gelegenheit“[143] erst einmal nichts wurde. Mozart blieb circa 10 Tage in Nancy, ehe er ungefähr am 14. Oktober nach Straßburg weiterfuhr.[144] Sein Vater stand unterdessen Todesängste aus, weil er keine Nachrichten hatte.[145]

In Straßburg gab Mozart am 17. Oktober 1778 ein Solo-Konzert auf Subskription und am 24. und 31. Oktober zwei Konzerte mit Orchester im Straßburger Theater. „Diese Konzerte waren spärlich besucht.“[144]

Mozarts Gedanken kreisten immer noch um Aloisia Weber, den Traum von einer gemeinsamen Zukunft und die Sehnsucht, ihr und ihrer Familie zu helfen. „Ein langer Brief an Vater Weber (vom 29. Juli 1778) mit zum Teil kurios anmutenden Ratschlägen[146] und ein italienisch geschriebener Brief (vom 30. Juli 1778) an Aloysia[147] zeugen davon.“[148] Inzwischen hatte sich in Mannheim einiges geändert. Am 30. Dezember 1777 war der bayerische Kurfürst Max II. Joseph gestorben, der Mannheimer Kurfürst Karl Theodor trat die Nachfolge an und verlegte seine Residenz samt Theater und Hofkapelle nach München. Am 10. September 1778 schickte Leopold Mozart seinem Sohn eine „Lista der nach München gehenden Manheimmer Musik“[149] Wenig später ergaben sich auch beste Aussichten für Familie Weber: „sie kommen nun auf 1600 fl: – denn die tochter hat allein 1000, und ihr vatter 400 und dann wieder 200 als Souffleur – der Cannabich hat das meiste dabeÿ gethan – es war eine ganze historie“.[150] Aloisia hatte in München so großen Erfolg, dass sie 1779 als „erste Hofsängerin“ in Wien engagiert wurde; im September 1779 übersiedelte sie mit ihren Eltern und ihren Schwestern Josepha, Constanze und Sophia dorthin.[151] Mozarts Hilfe brauchten die Webers nicht mehr.

Mozart suchte aber auch weiterhin nach einem Ausweg, um die Rückkehr nach Salzburg abzuwenden. Er reiste – gegen den Willen seines Vaters[152] – erneut nach Mannheim, wo er am 6. November 1778 eintraf und bei Cannabichs Frau Marie Elisabeth wohnte.[153] Am 16. November besuchte er die Mannheimer Sternwarte und trug sich in das Gästebuch ein.[154]

Tatsächlich machte er sich Hoffnungen auf ein Engagement: „[…] ich weis nicht, ich glaube, ich werde doch noch hier angestellet werden! – hier, nicht in München; denn, der Churfürst wird, glaube ich, gar gerne wieder seine Residenz in Manheim machen […]“.[155] „ich kann hier vielleicht 40 louisd’or gewinnen! – freÿlich muß ich 6 wochen hier bleiben – oder längstens 2 Monath .“[156] Leopold verlor die Nerven: „Ich […] werde noch von Sinnen kommen […]. Es ist ohnmöglich mich aller deiner projecten, die du seit deiner Abreise von Salzb: im kopf hattest […] zu erinnern, ohne meinen gesunden Menschenverstand darüber zu verlieren. […] die Herrn Manheimmer sind närrisch, wenn sie sich einbilden der Churfurst werde München verlassen; […] die Hauptsache ist, daß du itzt nach Salzb: kommst.“[157]

Am 9. Dezember verließ Mozart Mannheim wieder und reiste über verschiedene Stationen nach München, wo er am 25. Dezember bei der Familie Weber abstieg.[154] Er hatte für Aloisia eine Arie (Popoli di Tessaglia, KV 316) komponiert,[159] die „ihr so past, wie ein kleid auf den leib“[160] Doch tief enttäuscht musste er erleben, dass sie ihn zurückwies. Seine Verzweiflung brachte er in einem Brief an seinen Vater zum Ausdruck, ohne den Grund zu nennen.[161]

In München traf Mozart auch seine Cousine („Bäsle“) Maria Anna Thekla wieder.[162] Wahrscheinlich reiste er in ihrer Begleitung am 13. Januar 1779 mit dem Fuhrunternehmer Franz Xaver Gschwendtner nach Salzburg.[163]

Noch am 8. Januar klagte Mozart „ich schwöre ihnen beÿ meiner Ehre daß ich Salzburg und die ihnwonner (ich rede von gebohrnen Salzburgern) nicht leiden kann; – mir ist ihre sprache – ihre lebensart ganz unerträglich.“[164] Doch er schrieb ein Anstellungsgesuch an Fürsterzbischof von Colloredo[165] und übernahm die Stelle eines Hoforganisten mit einem Jahresgehalt von 450 Gulden. Er wohnte dann fast zwei Jahre wieder bei seinem Vater.[166]

Idomeneo und der Bruch mit dem Erzbischof (1780–1781)

Im Herbst 1780 bekam Mozart vom bayerischen Kurfürsten Karl Theodor einen lang ersehnten großen Opernauftrag für die bevorstehende Karnevalssaison. Er reiste am 5. November 1780 nach München, um die Opera seria Idomeneo, re di Creta (KV 366) zu komponieren und mit den Sängern und Sängerinnen sowie dem renommierten Hoforchester einzustudieren. Die meisten Beteiligten kannte er schon aus Mannheim: Neben dem 66 Jahre alten Anton Raaf in der Titelrolle wirkten unter anderem Dorothea Wendling in der Partie der Ilia und Elisabeth Augusta Wendling als Elettra mit; die musikalische Leitung hatte Christian Cannabich. Intendant des Hoftheaters war Joseph Anton von Seeau, mit dem Mozart sechs Jahre zuvor bei der Aufführung von La finta giardiniera zusammengearbeitet hatte.

Leopold Mozart unterstützte die Arbeit seines Sohnes von Salzburg aus und verhandelte mit dem Librettisten Giambattista Varesco, der als Hofkaplan in Salzburg lebte. In etlichen Briefen wurden Fragen der Dramaturgie, der Anordnung und musikalischen Gestaltung erörtert, es kam noch einmal zu einer fruchtbaren Kooperation zwischen Vater und Sohn.[167] Die Uraufführung fand mit großem Erfolg am 29. Jänner 1781 im Münchener Residenztheater statt. Mozarts Vater, seine Schwester und mehrere Freunde reisten nach München, um dem Ereignis beizuwohnen.

Für den Aufenthalt in München hatte Erzbischof Colloredo Mozart einen sechswöchigen Urlaub gewährt, der bei weitem nicht ausreichte und erheblich überschritten wurde – ein Risiko, das Mozart nicht nur bewusst einging, sondern geradezu suchte: „künftigen Montag wird es sechs Wochen daß ich von Salzburg weg bin; […] mir wird beÿ meiner Ehre nicht Salzburg – sondern der Fürst – die stolze Noblesse alle tage unerträglicher – ich würde also mit vergnügen erwarten, daß er mir schreiben liesse, er brauche mich nicht mehr“.[168]

Doch nachdem Mozart auch noch den Februar 1781 zusammen mit seinem Vater und seiner Schwester in München verbracht hatte, wurde er im März von seinem Dienstherrn nach Wien beordert. Der Erzbischof wollte dort seinen erkrankten Vater besuchen und hatte einen Teil seines Hofstaats im Gefolge, darunter seinen Kammerherrn und Oberküchenmeister Karl Joseph Maria Graf Arco und einige seiner Musiker, mit denen er in der Metropole glänzen wollte. „Mozart war dabei sicher das wichtigste Aushängeschild.“[169]

Am 12. März 1781 reiste er in München ab und traf am Morgen des 16. März in Wien ein. Anders als seine Musikerkollegen Antonio Brunetti und Francesco Ceccarelli wurde er im Haus des Deutschen Ritterordens (Deutschordenshaus oder Deutsches Haus) im Blickfeld seines Arbeitgebers einquartiert.[170] In festgelegter Sitzordnung wurden die Mahlzeiten zusammen mit der Dienerschaft und dem Küchenpersonal eingenommen.[171]

Neben den Konzerten im Dienste des Erzbischofs suchte Mozart in Wien andere Verdienstmöglichkeiten und Gelegenheiten, sich bekannt zu machen. Konflikte mit seinem Arbeitgeber waren vorprogrammiert. So wurde ihm die Teilnahme an einem öffentlichen Benefizkonzert zugunsten einer Sozietät zur Unterstützung von Musikerwitwen untersagt, bis „die ganze noblesse hier“ protestierte[172] und der Erzherzog nachgab.[173]

Wenig später die nächste Enttäuschung: „was mich aber halb desperat macht, ist, daß ich an dem Nemlichen abend als wir die scheis=Musick da [beim Erzherzog] hatten, zur Gräfin Thun invitirt war – und also nicht hinkommen konnte, und wer war dort? – der kaÿser“.[174] Die Situation spitzte sich zu, als der Erzbischof die Rückkehr nach Salzburg in die Wege leitete. Schon am 8. April 1781 schrieb Mozart an seinen Vater: „wenn sie nicht wären: so schwöre ich ihnen beÿ meiner ehre das ich […] gleich meine dienste quittirte.“[175] Die Antwort auf diesen Brief ist nicht erhalten, wie auch sämtliche weiteren Briefe, die Leopold Mozart an seinen Sohn nach Wien geschickt hat, verschollen sind. Ihr Inhalt lässt sich daher nur aus den Briefen des Sohnes erschließen. Auf alle Fälle unterstützte Leopold diese Pläne nicht. Mozart lenkte zunächst scheinbar ein, verschob seine Rückreise jedoch immer wieder. Daraufhin kam es, nachdem Mozart sich seinem eigenen Bericht zufolge in zwei Audienzen noch beherrscht hatte, bei einer dritten Begegnung zum Eklat, und er annoncierte dem Erzbischof seine Kündigung:

„[Er] hiesse mich einen lumpen, lausbub, einen fexen […] Endlich da mein geblüt zu starck in wallung gebracht wurde, so sagte ich – sind also Ew: H: gnaden nicht zu frieden mit mir? – was, er will mir drohen, er fex, O er fex! – dort ist die tühr […] also geh er – und ich: im weg gehen – es soll auch dabeÿ bleiben; morgen werden sie es schriftlich bekommen.“[176]

Doch der Kammerherr Graf Arco weigerte sich, Mozarts Kündigungsschreiben und das bereits ausgezahlte Reisegeld entgegenzunehmen.[177] Unterdessen hatte Leopold Mozart, der ja selbst in Diensten des Erzherzogs stand, einen Brief an Arco geschrieben und ihn um Vermittlung gebeten. Aber ohne Erfolg: Nach einer eher freundlichen Unterredung kam es bei einer erneuten Begegnung am 8. Juni 1781[178] zu dem berühmten Fußtritt:

„Nun hat es der Herr Graf Arko recht gut gemacht! – das ist also die art die leute zu bereden, sie an sich zu ziehen. – daß man aus angebohrner dummheit die Bittschriften nicht annimt, aus manglung des Muths und aus liebe zur fuchsschwänzereÿ dem Herrn gar kein Wort sagt, Jemand vier Wochen herum zieht, und endlich da derjenige gezwungen ist die Bittschrift selbst zu überreichen, anstatt ihm wenigstens den zutritt zu verstatten, ihn zur thüre hinaus schmeist, und einen tritt im Hintern giebt.“[179]

Damit war der Bruch vollzogen. Der Riss, den dieses Ereignis in der Beziehung zwischen Vater und Sohn auslöste, wirkte noch lange nach und konnte wahrscheinlich nie mehr ganz gekittet werden. Zumal Mozart einen weiteren, von seinem Vater zumindest erahnten Grund hatte, in Wien zu bleiben: Der Kontakt zur Familie Weber war wieder aufgeblüht. Die Webers waren im September 1779 wegen Aloisias Engagement als Hofsängerin von München nach Wien gezogen. Am 23. Oktober 1779 starb plötzlich der Vater Franz Fridolin Weber. Nachdem Aloisia ein Jahr später den Schauspieler und Maler Joseph Lange geheiratet hatte, fiel sie als Haupternährerin der Familie aus, auch wenn Lange Unterhaltszahlungen an die Mutter Cäcilia Weber entrichtete. Sie besserte fortan das Familieneinkommen durch Zimmervermietungen auf – und Mozart wurde ihr Untermieter.[180] Bereits Anfang Mai hatte der Erzbischof Mozart mitteilen lassen, dass er wegen der bevorstehenden Rückkehr nach Salzburg die Unterkunft im Deutschordenshaus zu räumen habe. „ich machte also alles geschwind in den koffer zusamm, und – die alte Mad:me Weber war so gütig mir ihr haus zu offriren – da habe ich mein hüpsches zimer; bin beÿ dienstfertigen leuten, die mir in allen, was man oft geschwind braucht, [...] an die hand gehen.“[181] Bei Cäcilia Weber, unter der Adresse Am Peter „Zum Auge Gottes“ (heute Milchgasse 1/ Tuchlauben 6) im zweiten Stock, wohnte Mozart bis Anfang September 1781.[182]

Freischaffender Komponist in Wien (1781–1791)

Die ersten Monate als freier Künstler in Wien gestalteten sich schwierig. Der Sommer war heiß,[183] und „die vornehmsten Häuser [waren] auf dem lande“.[184] Konzerte fanden nicht statt, und auch mit Klavierunterricht ließ sich kaum Geld verdienen.[185]

Die Situation im Haushalt der Familie Weber gestaltete sich unterdessen angenehm: „wir haben in meiner Wohnung 2 flügel, einer zum galanterie spiellen, und der andere eine Machine. der durchgendes mit der tiefen octav gestimt ist, wie der den wir in London hatten. folglich wie eine orgel“.[186]

Doch bald kursierten Gerüchte über das Verhältnis zwischen Mozart und einer der Töchter der Vermieterin, die auch Vater Leopold erreichten. Als sie sich Mitte Juli 1781 konkretisierten, sah Mozart sich nach einer anderen Wohnung um, und am 7. September teilte er seinem Vater mit: „Ich schreibe ihnen nun in meinem Neuen Zimmer. auf dem graben N:o 1175 im 3:ten stock.“[187]

Ein Vierteljahr später gestand Mozart seinem Vater erstmals seine Heiratsabsichten und bat den Vater um seine Einwilligung: „Nun aber wer ist der Gegenstand meiner liebe? – erschröcken sie auch da nicht, ich bitte sie; – doch nicht eine Weberische? – Ja eine Weberische – aber nicht Josepha – nicht Sophie – sondern Costanza; die Mittelste.“[188] Doch Leopold weigerte sich, dieser Verbindung zuzustimmen, „seine Abneigung gegen alle ‚Weberischen‘ war zu groß“,[189] obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch niemanden von ihnen persönlich kannte.[190] Nachdem am 16. Juli 1782 das Singspiel Die Entführung aus dem Serail (KV 384) uraufgeführt worden war, berichtete Mozart seinem Vater voller Stolz von dem Erfolg und schickte ihm „sogar die Originalpartitur zur Ansicht und Teilhabe“ nach Salzburg.[190] Aber Leopold war so verbittert, dass er Zeitmangel vorschob und sich die Noten anscheinend nicht einmal ansah, seinem Sohn sogar Angeberei („gros-sprechen“) vorwarf.[191] „Der Vater verweigerte sich künftig allen von Wolfgang nachdrücklich in Gang gehaltenen Diskussionen um seine kompositorischen Überlegungen und seinen Schaffensprozess“.[192] Mit dem Honorar für die Entführung war jedoch endlich die Gründung eines eigenen Hausstandes möglich geworden, und in jedem seiner Briefe flehte Mozart bei seinem Vater um die Heiratserlaubnis.[193]

Unterdessen trübte sich auch das Verhältnis zwischen dem künftigen Brautpaar und Constanzes Mutter ein, die um ihren eigenen Ruf und den ihrer Tochter besorgt war, zumal Constanze als Halbwaise noch ein Vormund zur Seite gestellt war. Cäcilia Weber drohte sogar, Constanze von der Polizei nach Hause holen zu lassen.[194] Am Ende gab Leopold nach. Als seine Einwilligung in Wien endlich eintraf, hatte die Hochzeit allerdings bereits stattgefunden: am 4. August 1782 heirateten Wolfgang Amadé Mozart und Constanze Weber.[195]

Nur Constanzes Vormund Johann Thorwart, ihre Mutter und ihre Schwester Sophie sowie die beiden Trauzeugen (für Mozart der Mediziner Franz Gilowsky (1757–1816), Bruder der besten Freundin seiner Schwester, Katharina (Katherl) Gilowsky (1750–1802)) nahmen an der Zeremonie teil.[196] Ein kleines Hochzeitsessen, „welches in der that mehr fürstlich als Baronisch war“[197] wurde von der Baronin Martha Elisabeth von Waldstätten ausgerichtet, die erfolgreich als Vermittlerin wirkte.[198]

Alle Originalzeugnisse – das sind vor allem Mozarts Briefe an seine Frau, Liebesbriefe, „in denen er sich mit [ihr] auf eine heiter-verspielte, manchmal auch sehr freizügige […] Weise unterhält.“[199] – sprechen dafür, dass es eine sehr glückliche Ehe war. Constanzes Briefe an Mozart sind nicht erhalten.

Allerdings hatten die meisten Mozart-Biographen der Vergangenheit, Arthur Schurig, Alfred Einstein, Erich Schenk, Wolfgang Hildesheimer und andere, keine hohe Meinung von Mozarts Frau: sie wurde als oberflächlich, ungebildet, leichtsinnig oder auch gewinnsüchtig und obendrein noch als eine schlechte Hausfrau charakterisiert.[200] Sicherlich gingen die Aversionen letztlich auf Leopold Mozart zurück.[201]

Mozart aber hing leidenschaftlich an seiner Frau. „[Er] liebte Konstanze in ganz unvergleichlicher Weise, unbezweifelt, mit allen Fasern seiner physischen und psychischen Existenz.“[202] Trennungen konnte er kaum ertragen, sie lösten Depressionen bei ihm aus:

„ich freue mich wie ein kind wieder zu dir zurück – wenn die leute in mein herz sehen könnten, so müsste ich mich fast schämen. – es ist alles kalt für mich – eiskalt – Ja, wenn du beÿ mir wärest, da würde ich vieleicht an dem artigen betragen der leute gegen mich mehr vergnügen finden, – so ist es aber so leer […]“[203]

Das Paar bekam sechs Kinder:

- Raimund Leopold Mozart (* 17. Juni 1783 in Wien; † 19. August 1783 ebenda)

- Carl Thomas Mozart (* 21. September 1784 in Wien; † 31. Oktober 1858 in Mailand)

- Johann Thomas Leopold Mozart (* 18. Oktober 1786 in Wien; † 15. November 1786 ebenda)

- Theresa Konstantia Adelheid Friderika Maria Anna Mozart (* 27. Dezember 1787 in Wien; † 29. Juni 1788 ebenda)

- Anna Maria Mozart (* 16. November 1789 in Wien; † 16. November 1789 ebenda)

- Franz Xaver Wolfgang Mozart (* 26. Juli 1791 in Wien; † 29. Juli 1844 in Karlsbad)

Lediglich Carl Thomas und Franz Xaver Wolfgang überlebten die Kinderzeit. (Beide starben kinderlos, es gibt keine direkten Nachkommen von Mozart mehr.)

Bereits kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes, im Juli 1783, besuchten Mozart und seine Frau Mozarts Vater Leopold und seine Schwester Maria Anna (Nannerl) in Salzburg. Sie blieben dort vier Monate. Unterdessen starb in Wien am 19. August 1783 ihr Sohn Raimund Leopold, den sie bei einer Amme zurückgelassen hatten.[204] Die Reise hat Mozart zum letzten Mal in seine Geburtsstadt geführt.[205] Am 11. Februar 1785 traf Leopold zu einem Gegenbesuch in Wien ein. Er war beeindruckt vom Erfolg seines Sohnes und von dessen aufwendigem Lebensstil.[206] Leopold Mozart starb am 28. Mai 1787 in Salzburg.

Mozart bestritt seinen Lebensunterhalt in Wien durch private und öffentliche Konzerte und, besonders anfangs, durch Klavierunterricht. Befreit von den Salzburger „Fesseln“, schuf er die ganz großen Opern und zahlreiche Klavierkonzerte, mit denen er selbst auftrat.[207]

- Am 16. Juli 1782 wurde das von Kaiser Joseph II. in Auftrag gegebene Singspiel (in Deutsch) Die Entführung aus dem Serail (KV 384) in Wien uraufgeführt.

- Am 1. Mai 1786 fand in Wien die Uraufführung der Opera buffa Le nozze di Figaro („Figaros Hochzeit“) (KV 492) statt.

- Am 29. Oktober 1787 ging in Prag die Uraufführung des Dramma giocoso Don Giovanni („Don Juan“) (KV 527) über die Bühne.

- Am 26. Jänner 1790 wurde in Wien die Opera buffa Così fan tutte („So machen es alle Frauen“) (KV 588) uraufgeführt.

- Am 6. September 1791 fand in Prag die Uraufführung der Opera seria La clemenza di Tito („Die Milde des Titus“, KV 621) statt.

- Am 30. September 1791 wurde erstmals die „große Oper“ in deutscher Sprache Die Zauberflöte (KV 620) nach einem Libretto von Emanuel Schikaneder in dessen Theater im Freihaus auf der Wieden gespielt.

In seiner Wiener Zeit komponierte Mozart auch die Große Messe in c-Moll (KV 427; 1783) sowie berühmte Instrumentalwerke, zum Beispiel die Linzer Sinfonie (KV 425; 1783), die Prager Sinfonie (KV 504; 1786), die Serenade Eine kleine Nachtmusik (KV 525; 1787) und 1788 die drei letzten Sinfonien in Es-Dur (KV 543), in g-Moll (KV 550) und in C-Dur, genannt Jupiter-Sinfonie (KV 551). Außerdem komponierte er eine Vielzahl weiterer bedeutender Werke in so gut wie allen musikalischen Gattungen. (Weiteres sie im Abschnitt: Musik)

Freundschaften und Beziehungen

Eine besondere Freundschaft entwickelte sich zwischen Mozart und dem 24 Jahre älteren Joseph Haydn, die sich in Wien persönlich begegneten. Beide hatten große Achtung vor der Person und den Werken des anderen und beeinflussten sich gegenseitig. Mozart bewunderte Haydns Streichquartette op. 33 (Russische Quartette), mit denen dieser die Gattung entscheidend weiterentwickelt hat, und widmete ihm sechs nach seinem Vorbild komponierte eigene Quartette. In der auf Italienisch verfassten Dedikation an seinen „Caro amico Haydn“ bezeichnet er sie als seine „Kinder (figli)“ und als „die Frucht einer langen und mühsamen Arbeit (il frutto di una lunga e laboriosa fatica)“.[208] Die Quartette wurden in Hauskonzerten für Haydn und zum Teil wohl auch mit ihm aufgeführt. Anlässlich des Besuchs von Leopold Mozart in Wien spielten Mozart, sein Vater und die beiden Brüder Anton und Bartholomäus Freiherrn von Tinti, Mitglieder der Loge Zur wahren Eintracht,[209] am 12. Februar 1785 die letzten drei der Quartette. Vater Leopold berichtete seiner Tochter von dem Abend:

„am Samstag war abends h: Joseph Haydn und die 2 Baron Tindi beÿ uns, es wurden die [3] neuen quartetten gemacht, [...] – sie sind zwar ein bischen leichter, aber vortrefflich Componiert: h: Haydn sagte mir: ich sage ihnen vor Gott, als ein ehrlicher Mann, ihr Sohn ist der grösste Componist, den ich von Person und dem Nahmen nach kenne: er hat Geschmack, und über das die grösste Compositionswissenschaft.“[210]

Auch später hat Haydn immer wieder seine Zuneigung zu Mozart und seine Bewunderung für ihn zum Ausdruck gebracht.[211]

1782 oder 1783 lernte Mozart Gottfried van Swieten kennen, einen ausgewiesenen Musikliebhaber und Präfekten der Kaiserlichen Bibliothek, der heutigen Österreichischen Nationalbibliothek. Dieser machte ihn bei regulären Sonntagskonzerten in der Bibliothek mit Manuskripten Johann Sebastian Bachs und Georg Friedrich Händels bekannt, die er in Berlin gesammelt hatte. Die Begegnung mit den bedeutenden Vorgängern machte einen tiefen Eindruck auf Mozart, regte ihn zu einer intensiveren Beschäftigung mit Kontrapunkt und Fuge an und hatte großen Einfluss auf seine Kompositionen. (Der komplexe Schlusssatz der Jupiter-Sinfonie (KV 551) etwa ist eine geniale Verbindung von „gelehrter“, barocker Fuge und „galantem“ klassischen Stil.)

Mozarts Originalverleger Mozarts Heinrich Philipp Bossler war einer der bedeutendsten Musikverleger seiner Zeit. In seinem Verlagshaus erschienen unter anderem die Ouvertüren zu Le nozze di Figaro und Don Giovanni.[212] Weiterhin wirkte Bossler als Impresario der Virtuosin Marianne Kirchgeßner, für deren Glasharmonikaspiel Mozart das Adagio und Rondo für Glasharmonika, Flöte, Klarinette, Viola und Violoncello (KV 617) und das Adagio (KV 356/617a) komponierte. Schon 1784 hatte Bossler, der Mozart persönlich kannte, einen Kupferstich mit dem Titel Signor Mozart angefertigt.[213] 1792 publizierte er einen ausführlichen Nachruf auf Wolfgang Amadé Mozart, in dem er besonders auf die Situation der mittellosen Kinder einging.[214]

Freimaurer

Mozart trat am 14. Dezember 1784 in die Wiener Freimaurerloge Zur Wohltätigkeit ein, die später in die Bauhütte Zur neugekrönten Hoffnung überführt wurde. In der Literatur wird vielfach behauptet, dass dieser Schritt durch seinen Freund Otto Heinrich von Gemmingen-Hornberg vermittelt wurde, doch gibt es dafür keine Beweise.[215] Mozart besuchte regelmäßig auch eine zweite Wiener Loge Zur wahren Eintracht, deren Meister der Illuminat Ignaz von Born war. Dort wurde er am 7. Jänner 1785 zum Gesellen befördert. „In den beiden Logen ‚Zur wahren Eintracht‘ und ‚Zur Wohltätigkeit‘, die sich ein Lokal teilten, fand sich vor allem Bildungsbürgertum zusammen.“[216] Nachdem das Freimaurerpatent Josephs II. vom 11. Dezember 1785 die Zahl der zugelassenen Logen begrenzte und diese unter staatliche Kontrolle stellte, wurde 1786 die Loge Zur Wohltätigkeit in die Loge Zur gekrönten Hoffnung eingegliedert. Die Zahl der Brüder reduzierte sich daraufhin erheblich.[217] Mozart blieb jedoch bis zu seinem Tod 1791 aktives Logenmitglied.[218] Allerdings scheinen Bezüge darauf aus seiner Korrespondenz entfernt worden zu sein: Die „genau siebenjährige Logenzugehörigkeit ist in den erhaltenen Briefen Mozarts wie ausradiert.“ Wann und durch wen das geschah, ist unklar, es dürfte mit Repressionen gegen die Wiener Freimaurergesellschaften zu erklären sein.[219] Auch Joseph Haydn wurde 1785 in die Loge Zur wahren Eintracht aufgenommen. Bei seiner Initiation konnte Mozart nicht anwesend sein, da er am selben Abend – an dem zudem sein Vater Leopold Mozart aus Salzburg eintraf – das erste seiner sechs Subskriptionskonzerte in der Mehlgrube gab und dabei den Solopart seines Klavierkonzertes in d-Moll (KV 466) spielte. Seinen Vater führte Mozart ebenfalls in die Loge ein: Er wurde am Mittwoch, den 6. April 1785 in der Bauhütte seines Sohnes als Maurerlehrling eingeweiht und am 16. und 22. April 1785 in der Loge Zur wahren Eintracht in den 2. respektive 3. Grad erhoben.[220]

Besonders in Mozarts Opern Le nozze di Figaro und Die Zauberflöte sind gesellschaftskritische Bezüge zur Freimaurerei zu finden.

Le nozze di Figaro (Libretto: Lorenzo da Ponte) hatte mit Zustimmung des Kaisers am 1. Mai 1786 im Wiener Burgtheater Premiere. Die Reaktionen des Publikums waren gemischt, es gab „sowohl begeisterte Zustimmung als auch (bestellte) Ablehnung“.[221] Nach nur neun Vorstellungen wurde die Oper abgesetzt; erst eine Neueinstudierung im August 1789 brachte es in Wien auf 28 Aufführungen. In Prag dagegen war das Werk auf Anhieb so erfolgreich, dass Mozart von einer „Gesellschaft grosser kenner und Liebhaber“ eigens zu einer Aufführung dorthin eingeladen wurde.[222]

Noch in demselben Jahr erhielt er von dem Prager Opernimpresario Pasquale Bondini den Auftrag zu einer neuen Oper. Am 29. Oktober 1787 wurde (mit zweiwöchiger Verspätung) Don Giovanni, wiederum nach einem Libretto von Lorenzo da Ponte, im Gräflich Nostitzschen Nationaltheater unter Leitung des Komponisten mit großem Erfolg uraufgeführt. „Mozart bekam von Bondini noch zusätzlich zum Honorar die Einnahmen der vierten Vorstellung; es muß eine Summe von 700 bis 1000 Gulden gewesen sein“.[223]

Krise 1788–1790

Nachdem er 1787 noch zusätzliche Einkünfte aus der Erbschaft seines verstorbenen Vaters hatte und zudem am 7. Dezember mit einem Jahresgehalt von 800 Gulden von Joseph II. zum k.k. Kammermusicus ernannt worden war (später, am 9. Mai 1791, außerdem zum unbesoldeten Adjunkten des Domkapellmeisters des Stephansdoms, Leopold Hofmann), verschlechterte sich Mozarts finanzielle Situation 1788 dramatisch.

Im Sommer begann er, die sogenannten „Bettelbriefe“ an seinen Freund und Logenbruder Johann Michael Puchberg zu schreiben. Wahrscheinlich waren der Russisch-Österreichische Türkenkrieg und eine daraus resultierende Wirtschaftskrise[224] sowie eine Erkrankung von Mozarts Frau im Jahr 1789 die Hauptursachen für Mozarts Geldnöte.[225]

(Weiteres siehe unter: Finanzen und künstlerische Autonomie)

Pläne Mozarts, mit seiner Frau nach England zu reisen und sich eventuell auch dauerhaft dort niederzulassen, zerschlugen sich.[226] Vom 8. April bis 4. Juni 1789 reiste er mit dem Fürsten Karl Lichnowsky über Prag, Dresden und Leipzig nach Potsdam und Berlin zum preußischen König Friedrich Wilhelm II. Über Anlass und Zweck dieser Reise ist wenig bekannt. Zu einem Anstellungsvertrag kam es nicht – „weder vom König noch von Mozart ist der Wunsch nach einem solchen Vertrag je laut geworden“.[227] Immerhin bekam Mozart vom preußischen König aber einen Auftrag für sechs Streichquartette und sechs Klaviersonaten für Prinzessin Friederike, sowie ein Honorar von 100 Friedrich d’or (etwa 785 Gulden), vermutlich für ein Konzert am Hof.[228]

Wenig später, „gerade [… als] er sich in schlimmen Geldverlegenheiten befand […], kam ein neuer Opernauftrag, mit 900 Gulden besser bezahlt als üblich“[229]: im Herbst 1789 begann Mozart mit der Komposition der Oper Cosi fan tutte. Ein drittes Mal war Lorenzo da Ponte der Librettist. „Am 26. Januar 1790 war die Premiere, rechtzeitig zum Höhepunkt des Wiener Faschings“ im Wiener Burgtheater.[230] Es folgten vier weitere Vorstellungen, ehe nach dem Tod der Prinzessin Elisabeth und zwei Tage später auch des Kaisers Hoftrauer anberaumt wurde. Joseph II. hat die Oper nicht mehr gesehen.

Vom 23. September bis Anfang November 1790 reiste Mozart zur Krönung des neuen Kaisers Leopold II. nach Frankfurt am Main. Er war dort zusammen mit einem Freund, dem Theaterdirektor Johann Heinrich Böhm, im „Backhaus“ in der Kalbächer Gasse 10 einquartiert.[231] Wahrscheinlich hatte er sich auf eigene Initiative auf den Weg gemacht, denn er „gehörte […] nicht zum offiziellen Gefolge des Kaisers“.[232] Empfand er dies als „Zurücksetzung“ und stürzte sich in Unkosten, um unvermutet, in der Hoffnung, doch noch Beachtung zu finden, „herrschaftlich, mit Diener und eigener Kutsche, bei der Kaiserkrönung aufkreuzen“?[233]

Sein Krönungskonzert (KV 537) wurde nur im Rahmen einer privaten Konzertveranstaltung im Hause des Frankfurter Bankiers Franz Maria Schweitzer aufgeführt.[234] Auf der Heimreise machte er Station in Mainz, Mannheim, Augsburg und München, wo ihn der bayerische Kurfürst spontan zu einer Akademie für das zu Gast in der bayerischen Residenzstadt weilende Königspaar von Neapel bat.[235]

Während Mozarts Abwesenheit organisierte seine Frau den Umzug der Familie vom Judenplatz 4 in die Rauhensteingasse 8 und führte Darlehensverhandlungen mit Heinrich Lackenbacher.[236]

Zauberflöte und La clemenza di Tito

In Mozarts letztem Lebensjahr 1791 verbesserte sich seine finanzielle Lage wieder.[237] Er komponierte in diesem Jahr zwei Opern. Während Lorenzo da Ponte im Frühjahr von Kaiser Leopold II. aus seiner Stelle als Textdichter am Wiener Burgtheater entlassen wurde (vermutlich hauptsächlich wegen seiner „Skandalaffären“ mit der Sängerin Adriana Ferrarese del Bene)[238], begann Mozart mit der Arbeit an der Zauberflöte (KV 620) nach dem Libretto von Emanuel Schikaneder, das auf verschiedene literarische Quellen zurückgeht. Das Werk wurde am 30. September 1791 in Schikaneders Freihaustheater in der Wiener Vorstadt Wieden uraufgeführt und hatte überaus großen Erfolg. Es hat nicht nur Bezüge zur Freimaurerei, sondern zumindest partiell auch andere Adressaten als seine früheren Opern: bürgerliche Besucher der Vorstadttheater, „[…] die ihre Kasperle- und Hanswurstfiguren noch liebten, die den Einsatz der neuesten Theatermaschinen und des Bühnenzaubers bejubelten, eines Theaters, in dem noch Zirkusluft wehte“.[239]

Ab Mitte Juli arbeitete Mozart zugleich an der Opera seria La clemenza di Tito (KV 621). Am 14. Juli überbrachte ihm der Prager Impresario Domenico Guardasoni im Namen der Böhmischen Stände den Auftrag, eine Festoper anlässlich der Krönung Leopolds II. zum König von Böhmen zu komponieren. Als Textvorlage diente das Libretto La clemenza di Tito von Pietro Metastasio aus dem Jahre 1734. Es bot sich an, denn der Lobpreis auf einen gütigen Herrscher konnte die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass Leopold die Reformpolitik seines Bruders mit Umsicht fortsetzen würde. Der Librettist Caterino Mazzolà überarbeitete den über 50 Jahre alten Text, wahrscheinlich in enger Zusammenarbeit mit Mozart, stark. Das Werk entstand in großer Eile und nahezu zeitgleich mit der Zauberflöte. Die Uraufführung fand bereits am 6. September 1791 im Gräflich Nostitzschen Nationaltheater unter Mozarts Leitung statt.

Letzte Werke und früher Tod

Mitte September 1791 kehrte Mozart nach Wien zurück. Nach der Uraufführung der Zauberflöte arbeitete er nun an der Komposition des Requiems (KV 626). Bereits mit der Motette Ave verum corpus (KV 618) hatte er sich im Juni wieder der Kirchenmusik zugewandt. Den Auftrag zur Komposition des Requiems hatte er im Sommer[240] von Graf Franz von Walsegg erhalten, der das Werk dem Gedächtnis seiner früh verstorbenen Gattin Anna widmen wollte, jedoch anonym blieb – der Überlieferung nach, weil er die Komposition als seine eigene ausgeben wollte[241] – und seine schriftliche Anfrage durch einen unbekannten Boten überbringen ließ. Mozart erhielt vorab eine hohe Anzahlung, bat jedoch wegen seiner vielen anderen Verpflichtungen um Zeitaufschub. Am Ende konnte er die Komposition nicht mehr vollenden: Constanze Mozart beauftragte nach dem Tod ihres Mannes Franz Xaver Süßmayr mit der Vervollständigung des Requiems unter Mozarts Namen.

Am 20. November (etwa zwei Tage, nachdem er die Uraufführung seiner Kantate Laut verkünde unsre Freude, (KV 623) geleitet hatte)[242] wurde Mozart bettlägerig, am 5. Dezember, fünf Minuten vor 1 Uhr früh[243] starb er. Er wurde nicht ganz 36 Jahre alt. Während seines letzten Lebensjahres wohnte er im Kleinen Kayserhaus, das sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in der Rauhensteingasse 8[244] auf der Rückseite des heutigen Kaufhaus Steffl (Kärntner Straße 19) befand. Eine Gedenktafel erinnert daran, dass Mozart dort am 5. Dezember 1791 starb.[245]

„Unter allen biographischen Umständen Mozarts hat nichts die Nachwelt so beschäftigt wie Tod und Begräbnis“ (Volkmar Braunbehrens).[246] Der anonyme Auftrag für das Requiem, die Tatsache, dass es gerade dieses Werk war, an dem er zuletzt arbeitete und das er unvollendet hinterließ, die nicht vollständig aufgeklärten Umstände seiner finanziellen Not in den Jahren zuvor, und der plötzliche Tod in so jungem Alter: dies alles gab Anlass für Spekulationen, Legenden und Gerüchte bis hin zu Verschwörungstheorien. Tatsächlich ist es nicht möglich, die Todesursache Mozarts mit letzter Gewissheit medizinisch aufzuklären.

Der Totenbeschauer attestierte ein „hitziges Frieselfieber“ (etwa „die Kombination eines hoch fieberhaften Krankheitsverlaufs mit einem sichtbaren Hautausschlag“).[247]

Mit einiger Sicherheit ist davon auszugehen, dass Mozart an einer akuten, wahrscheinlich bakteriellen Infektionskrankheit starb. Es spricht vieles dafür, dass es sich dabei um ein rezidivierendes Rheumatisches Fieber handelte, ausgelöst durch wiederholte Streptokokkeninfektionen (Pharyngitis), an denen er seit seiner Kindheit gelitten hatte.[248] Als Komplikation könnte eine Schädigung des Herzens hinzugekommen sein.[249] Schließlich könnte auch die damals übliche Behandlungsmaßnahme des Aderlasses, zuletzt vorgenommen am 3. Dezember, eine fatale Wirkung gehabt haben.[250]

Auch diverse andere virale, bakterielle oder parasitäre Infektionskrankheiten, darunter Trichinellose ebenso wie Syphilis – eventuell in Verbindung mit den Auswirkungen einer damals üblichen Therapie mit Quecksilber[251] – und auch Erkrankungen wie Purpura Schönlein-Henoch oder Nierenversagen wurden als Todesursache diskutiert.[252]

Unmittelbar nach Mozarts Tod kamen Spekulationen über einen Giftmord auf.[253] Angeblich hatte er selbst wenige Wochen zuvor eine entsprechende Befürchtung geäußert. Davon berichtete zuerst Franz Xaver Niemetschek 1808; der Text wurde 1828 wörtlich von Constanzes zweitem Ehemann Georg Nikolaus Nissen in seine Mozart-Biographie übernommen:

„Bey seiner Zurückkunft nach Wien [nach der Uraufführung von La clemenza di Tito in Prag] nahm er sogleich seine Seelenmesse vor […] aber seine Unpäßlichkeit nahm sichtbar zu, und stimmte ihn zur düstern Schwermuth. Als [seine Gattin] eines Tages mit ihm in den Prater fuhr, um ihm Zerstreuung und Aufmunterung zu verschaffen, und sie da beyde einsam saßen, fing Mozart an vom Tode zu sprechen, und behauptete, daß er das Requiem für sich setze. ‚[…] mit mir dauert es nicht mehr lange: gewiß, man hat mir Gift gegeben! Ich kann mich von diesem Gedanken nicht los winden.‘“[254]

Diese Aussage, wenn sie authentisch ist,[255] dürfte jedoch eher als Ausdruck einer depressiven Stimmung („düsteren Schwermuth“) zu verstehen sein. So sah es auch Nissen (und somit Constanze). Sein Fazit: „Der Gedanke der Vergiftung war gewiss ein blosses Spiel seiner Einbildung.“[256] Auf depressive Episoden deuten auch frühere Äußerungen Mozarts hin.[257] Alle neueren seriösen Veröffentlichungen halten die „Vergiftungsthese“ für abwegig.[258]

Nissen erklärte sich Mozarts frühen Tod auch damit, dass er in seiner kurzen Lebenszeit ein unvorstellbares Arbeitspensum bewältigt hat und letztlich „an ausserordentlicher Anstrengung starb“:[259]

„Man höre die erstaunliche Zauberflöte, die Clemenza di Tito und das Requiem – und sage sich: diese Menge Musik schuf er in vier Monaten, und in dieser Zeit machte er auch noch zwey Reisen! Man lege die dicken Partituren über einander – welch Volumen! – Man durchblättere sie – welche ungeheure Menge Noten! Wie war es möglich, dass sie der Mann in der kurzen Zeit nur schreiben: konnte! Und gleichwohl ist jede dieser Myriaden von Noten überdacht […] genau überrechnet, seinem gehörigen Instrumente zugetheilt, in seinen Schlüssel. gesetzt, ihr Effect bestimmt – ach, und was Alles noch mehr!“[260]

Beigesetzt wurde Mozart, nachdem sein Leichnam zunächst verordnungsgemäß in der Wohnung aufgebahrt[261] und anschließend in der Kreuzkapelle des Stephansdoms bei einer Trauerfeier ausgesegnet[262] worden war, in einem allgemeinen (Schacht-)Grab am Sankt Marxer Friedhof. Die Begräbnisformalitäten wurden von Gottfried van Swieten organisiert[263], der sich auch anschließend als „tatkräftiger Freund der Familie Mozart“ erwies.[264]

Die genaue Grabstätte ist nicht bekannt. Da es sich nicht um ein Einzelgrab handelte, wurde es nicht gekennzeichnet. Mozarts Witwe besuchte zusammen mit Georg August von Griesinger, ihrem Sohn Franz Xaver Wolfgang und vermutlich auch Nissen im Sommer 1808 den Friedhof und versuchte, die Grabstelle zu finden, was jedoch nicht mehr gelang.[265] Sie hat darüber anlässlich des 50. Todestages Mozarts in einem Brief an Johann Ritter von Lucam ausführlich berichtet.[266]

1855 wurde der Standort seines Grabes so gut wie möglich bestimmt und 1859 an der vermuteten Stelle ein Grabmal errichtet, das später von der Stadt Wien in die Gruppe der Musiker-Ehrengräber am Zentralfriedhof (32 A-55) umgesetzt wurde. Auf der alten, frei gewordenen Grabstelle wurde in Eigeninitiative des Friedhofswärters Alexander Kugler abermals eine Mozart-Gedenktafel errichtet, die mit der Zeit aus Spolien anderer Gräber zu einem Grabmal ausgebaut wurde und heute eine viel besuchte Sehenswürdigkeit ist.

Finanzen und künstlerische Autonomie

Bald nach seinem Tod verbreitete sich der Mythos von Mozart als „verarmtem, verkannten Genie“. Neueren Forschungsergebnissen hält diese Legende nicht stand. Allerdings waren Mozarts Lebensverhältnisse von Höhen und Tiefen gekennzeichnet, die stets auch mit dem „Experiment seiner Lebensorganisation“[267] zusammenhingen.

Kindheit und Jugendzeit

Bereits die langen Reisen, die Leopold Mozart mit seinen Kindern unternahm, waren ein finanzielles Wagnis. Die „unvorstellbar teuren Reisen“ mussten sich selbst finanzieren: die Familie war darauf angewiesen, mit Auftritten der Kinder Geld zu akquirieren.[268] Trotz „generalstabsmäßiger Planung“[269] durch den Vater bedeuteten unerwartete Zwischenfälle, vor allem Krankheiten, ein erhebliches Risiko. So seufzte Leopold Mozart, nachdem im Dezember 1765 beide Kinder nacheinander in Den Haag eine Typhuserkrankung überstanden hatten, in einem Brief an Lorenz Hagenauer: „Auf die Unkösten ist gar nicht zu gedencken, holl der Guck Guck das Geld, wenn man nur den Balg davon trägt.“[270] Für die große Reise Wolfgangs mit seiner Mutter musste Leopold mehrfach Schulden aufnehmen, die sich im November 1778 schließlich auf 863 Gulden beliefen.[271] Er machte dem Sohn wiederholt Vorwürfe, weil es ihm nicht gelang, ausreichende Einkünfte zu erzielen oder eine Anstellung zu finden.[272]

Die ihm angebotene Organistenstelle in Versailles hatte Mozart im Frühjahr 1778 abgelehnt, weil ihn die Präsenzverpflichtung für jährlich 6 Monate abschreckte und er die Bezahlung zu gering fand.[273] Dagegen hatte er ein halbes Jahr zuvor eine Anstellung am Hof des Kurfürsten Karl Theodor in Mannheim, im Kreis der Kollegen der Hofkapelle, angestrebt, zumal die Musiker dort auch gut verdienten: der Kapellmeister Holzbauer bekam etwa 3.000, der Orchesterdirektor Cannabich 1.800 Gulden jährlich.[274] Selbst im Herbst 1778, als Karl-Theodor seine Residenz bereits nach München verlegt hatte, hoffte Mozart noch einmal auf ein Mannheimer Engagement. Die „sclaverey in salzbourg“,[275] die Abhängigkeit und die Bevormundung durch den Erzbischof Colloredo, erschienen ihm dagegen unerträglich.

Allgemeine Einkommensverhältnisse

Als er dennoch 1779 im Amt eines Hoforganisten wieder dort angestellt wurde, betrug sein Jahreseinkommen 450 Gulden.[276] Das war etwas weniger als sein Vater zu dieser Zeit verdiente und entsprach ungefähr dem Einkommen eines mittleren Beamten (Adjunkten, Kanzlisten, Offizialen …) am unteren Ende der Scala.[277] In einer Publikation von 1792, Joseph Gerold (Hrsg.): Nützliches Adress- und Reisebuch oder Archiv der nöthigsten Kenntnisse von Wien für reisende Fremde und Inländer,[278] wurden für die notwendigen Lebenshaltungskosten eines männlichen Wieners mit eigenem Hausstand etwa 500 bis 550 Gulden veranschlagt.[279] Die Einkommensunterschiede in der Gesellschaft waren immens. Manchen fürstlichen Familien, die sich eine üppige Hofhaltung und sogar ein eigenes Privatorchester leisten konnten, standen jährlich sechsstellige Guldenbeträge zur Verfügung. Ämter am Hof, die dem Adel vorbehalten waren, wurden mit 8.000 bis 20.000 Gulden vergütet.[280] Mozarts Stubenmädchen in Wien erhielt neben Unterkunft und Verpflegung 12 Gulden im Jahr,[281] immerhin doppelt so viel wie laut Gerolds Reisebuch üblich.[282]

Wien

Nach dem Bruch mit dem Erzbischof und dem Neubeginn in Wien arbeitete Mozart „auf eigenes Risiko“, „für einen freien Markt von Auftraggebern, Bestellern und […] Angeboten“, ein Lebensentwurf, für den es kein Vorbild gab. Er war sich „seiner Sonderstellung bewußt“ und wusste auch, dass „in keiner Stadt außer Wien die Voraussetzungen so günstig waren […]“. Zwar strebte er grundsätzlich auch weiterhin ein festes Beschäftigungsverhältnis an, doch es durfte nicht „zur Fessel werden, einer freien Entfaltung seiner künstlerischen Vorhaben im Wege stehen“.[283] „Mozart [ließ] an keiner Stelle Zweifel an der Selbstbestimmtheit seines Komponierens. […] Entscheidend für ihn war offenbar der Wille, in allen Punkten die Kontrolle zu behalten.“[284] Damit kam nur eine leitende Stelle als kaiserlicher Hofkomponist oder Hofkapellmeister in Frage.[285]

Schon bald war er außerordentlich erfolgreich und seine Einkünfte überstiegen die Verdienste der meisten Musikerkollegen um ein Vielfaches.[286] (Eine Ausnahme bildeten die hohen Gagen berühmter, insbesondere italienischer Sänger: Aloisia Lange hatte an der Hofoper ein Jahresgehalt von etwa 1.700 Gulden, Nancy Storace erhielt für ihr Wiener Abschiedskonzert 1787 über 4.000 Gulden.)[287]

Mozarts Einkünfte in Wien stammten aus mehreren Tätigkeitsbereichen. In keinem gab es feste Honorarsätze:[288]

- Einnahmen aus Konzerten: Er trat in öffentlichen, zum Teil auf Subskription veranstalteten „Akademien“ und bei Privatkonzerten in adligen Häusern und bürgerlichen Salons auf, in der Regel als Solist mit eigenen Klavierkonzerten.[289] Bereits im April 1781 behauptete er gegenüber seinem Vater, er könne in Wien für ein Konzert „tausend Gulden [machen]“.[290] Die Summe dürfte übertrieben sein, denn Mozart wollte begründen, warum er in Wien blieb. Zudem hatte er auch Unkosten: Akademie-Konzerte waren „kommerzielle Unternehmungen, die der Komponist [selbst] zu organisieren und für die er die finanzielle Verantwortung zu übernehmen hatte.“[291] Das betraf die Zusammenstellung eines Orchesters, Saalmiete, Beleuchtung, Klaviertransport und -stimmung und Stimmenkopiaturen sowie gegebenenfalls die Honorierung mitwirkender Sänger.[292] Konzerte fanden nur während der Fasten- und Adventszeit statt.[293]

- Vergütung von Unterrichtsstunden: Mozart unterrichtete nicht gern, in wirtschaftlich schwierigeren Situationen bildeten die hohen Honorare, die er nahm, jedoch einen relevanten Bestandteil seiner Einkünfte.[294] 1790 wandte er sich, wohl auf Drängen seines Gläubigers Puchberg, wieder verstärkt dieser Erwerbsquelle zu.[295]

- Honorare für Auftragsarbeiten, insbesondere die Opern: Die Erlöse daraus sind gut dokumentiert.[296] Für Le nozze di Figaro und Don Giovanni bekam Mozart jeweils 450 Gulden, für Cosi fan tutte und La clemenza di Tito 900 Gulden.[297] Zusätzliche Aufführungen wurden teilweise extra honoriert, zum Beispiel eine Benefizvorstellung des Don Giovanni 1787 in Prag mit 700 Gulden.[298] Mozarts Einkünfte für die Zauberflöte sind allerdings nicht bekannt. Nach Angaben von Nissen verzichtete er auf ein Honorar, da Schikaneder zuvor mit seinem Theater „herunter gekommen“ war. Sie hätten vereinbart, dass Mozart als Honorar die Rechte an seiner Partitur bekäme, um sie an andere Häuser weiterzuverkaufen, doch Schikaneder habe sich nicht an die Verabredung gehalten.[299] Doch der Kontrakt zwischen Schikaneder und Mozart ist nicht bekannt. Die Zauberflöte war von Anfang an ein spektakulärer Erfolg, das Theater „regelmäßig ausverkauft“.[300] „Mozart […] verfügte für die erste Aufführungsserie […] offenbar über eine eigene Loge – möglicherweise als Bestandteil seines Vertrags –, in die er allem Anschein nach regelmäßig Gäste mitbrachte […].“.[301]

- Verlagshonorare sowie Entgelte für handschriftliche Notenkopien: „In einer Zeit, wo das Musikalienverlagswesen erst in seinen Anfängen stand“, konnte Mozart „eine ungewöhnlich hohe Zahl“ seiner Werke im Druck veröffentlichen.[302]

- Im Oktober 1787 erhielt Mozart einmalig 1.000 Gulden aus der Erbschaft seines Vaters.[303]

- Im Dezember 1787 bekam er eine Stelle als k. k. Hof-Musik-Compositeur. Damit hatte er erstmals ein festes Jahresgehalt von 800 Gulden.[304]

Es konnte „nie gelingen, Mozarts Einkünfte im Detail zu rekonstruieren“.[305] In der Literatur sind für die Zeit von 1781 bis 1787 Schätzungen von etwa 3.000–4.000 Gulden (Braunbehrens), 8.000 Gulden (Lütteken) oder 10.000 Gulden (Kraemer) Jahreseinkommen zu finden.[306] Auf jeden Fall kann als gesichert gelten, dass seine Einnahmen in dieser Zeit exorbitant hoch waren.[305] In seinem Haushalt lebten neben ihm und seiner Frau drei weitere Personen: Sohn Carl, eine Köchin, ein Stubenmädchen und in den Jahren 1787 und 1788 der kleine Johann Nepomuk Hummel, der „als Schüler gratis in Kost und Logis genommen“ worden war.[307] Zudem wurden oft Gäste bewirtet.[308]

Mozart und seine Familie pflegten einen durchaus gehobenen Lebensstil, der geprägt war durch den seit seiner Kindheit gewohnten Verkehr in Fürstenhöfen, adligen Kreisen und bürgerlichen Salons.[309]

Umzüge, verstärkte Hinwendung zur Oper

Von 1782 bis 1791 zog die Familie Mozart zehnmal um. Zusammen mit der Unterkunft im Deutschordenshaus unter der Ägide von Erzbischof Colloredo und den beiden Junggesellenwohnungen bei Cäcilia Weber und auf dem Graben hatte Mozart in seiner Wiener Zeit 14 verschiedene Adressen.[310] Finanzielle Beweggründe spielten teilweise eine Rolle, die Umzüge führten jedoch keineswegs in einen „ständigen sozialen Abstieg“.[311] Bei den meisten Mietverhältnissen dürften Sonderkonditionen auf Grund „mäzenatischer“ Beziehungen vorgelegen haben.[312] Von September 1784 bis April 1787 lebte Mozarts Familie in einer repräsentativen Wohnung im Camesina-Haus in der Großen Schulerstraße, direkt hinter dem Stephansdom. Die Jahresmiete betrug 460 Gulden.[313] Auch die letzte Wohnung in der Rauhensteingasse (bezogen am 29. September 1790) war großzügig.[314]