Timeline

Chat

Prospettiva

Storia del diritto

scienza interdisciplinare che è connessa sia alla scienza del diritto sia a quella della storia Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

La storia del diritto studia l’evoluzione delle norme e degli ordinamenti giuridici nel tempo. Non è possibile stabilire quando sia nato il diritto, ma è plausibile che le prime forme, basate su tabù e religione, risalgono fin dalla preistoria. Con l'avvento dell'agricoltura e del commercio, le regole si fecero via via sempre più complesse. In Mesopotamia, l'apparizione della scrittura rese possibile una prima codificazione delle norme: le leggi Lagash, il codice di Ur-Nammu e il celebre codice di Hammurabi sono tra i primi esempi. Nell'antico Egitto, il diritto si fondava soprattutto sulla consuetudine, mentre il Maat rappresentava il concetto di ordine, armonia, verità, e della giustizia. Nel mondo ebraico, la Torà, composta probabilmente tra il X e il V secolo a.C., è ancora oggi la base del diritto ebraico affiancata dalla Mishnà (III secolo) e dal Talmud (IV secolo). In Cina, il diritto si sviluppò tra religione e autorità statale, con il confucianesimo più incline ai riti e i legalisti verso la legge scritta. In Giappone, la scrittura arrivò tardi e con essa venne adottato il modello cinese col codice Taihō (701) e il sistema Ritsuryō. In India, il diritto era parte del dharma: il Dharmasutra e il Codice di Manu furono testi fondamentali.

Il diritto greco antico nacque nel mondo frastagliato delle poleis, inizialmente con leggi orali e poi scritte, come quelle di Dracone e Solone. La giustizia era affidata al popolo senza che vi fossero professionisti, mentre la filosofia fornì basi etiche. A Roma, invece, il diritto romano si sviluppò per la prima volta come scienza giuridica grazie all'apporto di una classe di giuristi esperti. L'ordinamento era basato su due sistemi, lo ius civile e lo ius honorarium, quest'ultimo frutto del lavoro dei pretori impegnati a risolvere nuove fattispecie in una società in evoluzione. I giuristi romani seppero sviluppare soluzioni giuridiche che sono ancora oggi alla base di molti concetti legali. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, il diritto romano sopravvisse nell'Impero bizantino dove, intorno al 530 l'imperatore Giustiniano I ne fece realizzare un'imponente raccolta nota come Corpus iuris civilis. In Occidente, invece, nei regni romano-germanici il diritto romano andò parzialmente sostituito dal diritto germanico, un diritto per lo più consuetudinario, sebbene con redazioni scritte come la Lex Burgundionum o l'Editto di Rotari. Nel basso medioevo, la rinascita del XII secolo spinse alla riscoperta del diritto romano, studiato dai glossatori di Bologna. Nacque così il diritto comune (ius commune), elaborato dai giuristi nelle università e valido in tutta l'Europa cristiana, affiancato dallo ius proprium tipico dei vari dei vari ordinamenti locali. Anche il diritto canonico cattolico conobbe grande sviluppo, iniziato con l'elaborazione del Decretum Gratiani.

Con il passaggio da medioevo all'età moderna, il diritto comune restò dominante nel panorama giuridico europeo ma l'Umanesimo mutò l'approccio ai testi antichi, compreso il corpus iuris grazie ad analisi filologiche più rigorose. L'affermarsi dello Stato assoluto centralizzò il diritto. L'invenzione della stampa accelerò la diffusione del sapere giuridico, ma ampliò anche le contraddizioni. Nel Seicento si svilupparono nuove discipline (come il diritto penale e il diritto commerciale), e teorie come il giusnaturalismo moderno, con autori che introdussero il concetto di "contratto sociale". In Inghilterra si affermò il costituzionalismo e proseguì l'evoluzione del common law. Nel Settecento, l'Illuminismo criticò il diritto comune promuovendo riforme. Alcuni "sovrani illuminati" adottarono queste idee, come l'abolizione della pena di morte, nelle proprie legislazioni. L'ormai vetusto sistema di diritto comune iniziò a crollare con la Rivoluzione francese e con la promulgazione nel 1804 del codice napoleonico che traghettò il mondo del giuridico verso l'età contemporanea. L'idea della "codificazione" si diffonde velocemente in Europa, suscitando accesi dibattiti. Nel 1900, anche l'Impero tedesco adotta il suo codice civile: il Bürgerliches Gesetzbuch. Il XIX secolo vede la nascita del diritto del lavoro, conseguenza degli stravolgimenti della rivoluzione industriale, e l'affermazione del positivismo giuridico nel secolo successivo. Correnti alternative includono il giusnaturalismo, l'istituzionalismo e la giurisprudenza degli interessi. L'uso distorto del diritto nei regimi totalitari segnò drammaticamente la prima metà del XX secolo. Dopo la Seconda guerra mondiale, si afferma l'idea di diritti umani inviolabili, sanciti da nuove costituzioni e carte, come la dichiarazione universale dei diritti umani. Si riconoscono nuovi diritti sociali, ambientali e individuali, e si rafforza lo status giuridico della donna. La globalizzazione e la tecnologia spingono verso un diritto sempre più sovranazionale ed eticamente impegnato.

Remove ads

Antichità

Riepilogo

Prospettiva

Le prime testimonianze nel vicino Oriente antico

Il diritto esiste fin dalla preistoria, sebbene in forme elementari legate a tabù e credenze magico-religiose. Con l'evoluzione sociale, sorsero regole su proprietà, furto e adulterio, poi norme più complesse trasmesse oralmente. Nelle comunità più grandi emersero figure di sovrano dotato di potere normativo di origine divina.[1][2] Le civiltà del vicino Oriente antico, furono tra le prime a usare la scrittura, permettendo alle norme giuridiche di essere fissate per iscritto consentendo la conservazione di alcuni editti e ordinanze fino ai giorni nostri. I primi interventi normativi noti risalgono al XXIV secolo a.C. a Lagash, dove i sovrani emisero disposizioni per ristabilire la giustizia, limitare gli abusi e proteggere i più deboli.[3] Le civiltà mesopotamiche elaborarono raccolte di leggi dette "codici", privi di sistematicità, spesso considerati strumenti celebrativi o raccolte di casi eccezionali.[4] Tali testi, di origine divina ma emanati dal re, includevano prologhi ed epiloghi encomiastici e usavano formule del tipo «se... allora...». Prevedevano pene che andavano dal bando alla pena capitale, ricorrevano all’ordalia e attribuivano al sovrano il potere di giudizio e di grazia.[5]

Il più antico "codice" conosciuto è il codice di Ur-Nammu (2100–2050 a.C.). Scritto in lingua sumera, regolava atti violenti, matrimoni tra schiavi e liberi, divorzio, stregoneria e false testimonianze.[6][7] Il codice di Lipit-Ishtar (1934–1924 a.C.) è il secondo codice mesopotamico conosciuto.[8] Nel prologo, il re è presentato come eletto dagli dèi per stabilire la giustizia. Esso include circa cinquanta leggi, riguardanti atti di violenza, matrimonio, eredità, tasse e schiavitù. L'epilogo contiene minacce religiose contro chi violasse le norme o danneggiasse la stele.[8][9] Il codice di Eshnunna, presenta anch'esso un breve prologo e circa sessanta leggi, influenzate dalla tradizione sumera; frequente è il ricorso alla legge del taglione[10][11][12] Scritto in lingua accadica, il codice .[13]

Il più celebre è il codice di Hammurabi (circa 1810 a.C. – 1750 a.C.), una raccolta di leggi incisa su una stele di diorite alta 2,25 metri, destinata alla pubblica consultazione.[14] E' una precisa testimonianza dell'intento del sovrano di presentarsi come garante della giustizia. Composto da circa 8 000 parole, distribuite su 51 colonne con un prologo, una sezione centrale con le norme e un epilogo celebrativo. Redatto in lingua accadica, il testo riflette norme già esistenti, rielaborate e organizzate con finalità anche propagandistiche. La parte centrale comprende 282 articoli, che spaziano dal diritto penale al diritto di famiglia, dalle obbligazioni alle locazioni, includendo anche norme sulla schiavitù e l'allevamento. Il codice è noto per l'applicazione della legge del taglione, il ricorso all'ordalia e a pene corporali particolarmente severe.[15][16] Nonostante la sua diffusionea, il codice non ebbe carattere sistematico e la sua funzione pratica rimane oggetto di dibattito. Fu comunque un riferimento anche per i successori di Hammurabi, Il successivo editto di Ammi-saduqa (1620 a.C. circa) prevedeva, tra l'altro, la remissione dei debiti e delle imposte arretrate. Con la fine della dinastia, si concluse anche la stagione dei grandi codici normativi dell’età paleo-babilonese.[17]

Le leggi assire note risalgono al regno medio-assiro, probabilmente al tempo di Tiglatpileser I, e riflettono una tradizione normativa più antica. Le testimonianze in nostro possesso, non costituiscono un codice organico ma raccolte di articoli giuridici di uso pratico. Risultano molto importanti per comprendere la condizione femminile, i matrimoni (come il levirato) e norme sociali come l'uso del velo. Le pene sono spesso severe e talvolta superano il principio del taglione. Dopo il periodo medioassiro non si conoscono altre codificazioni legislative in Assiria.[18]

In Egitto e nel popolo ebraico

A differenza delle civiltà mesopotamiche, non ci sono pervenuti codici giuridici dell'Antico Egitto. Sono però sopravvissuti numerosi documenti legali, come atti e contratti, che offrono preziose testimonianze sul sistema giuridico egiziano. Il diritto egiziano si fondava principalmente su principi di buon senso, mirati alla ricerca di accordi e alla risoluzione pacifica dei conflitti, piuttosto che sull'applicazione rigida di norme scritte. Esisteva inoltre un diritto consuetudinario, trasmesso oralmente.[19][20][21] Fondamentale il Maat, il principio divino dell’ordine, verità e giustizia, personificato da una dea con una piuma sul capo. Regolava l’equilibrio dell’universo e il comportamento umano, ed era centrale nel giudizio delle anime nell'aldilà.[19][20][22][23]

Il faraone, come autorità suprema, giudicava i casi penali più gravi, che talvolta poteva demandare a una commissione ad hoc. Tuttavia, la maggior parte delle cause penali era di competenza del Visir, che presiedeva il "grande Kenebet". Le pene erano solitamente severe e potevano andare dal lavoro forzato, alla mutilazione o alla condanna a morte, sebbene siano attestate anche rudimentali norme a protezione dei diritti dei colpevoli.[19] I crimini minori e le cause civili erano giudicati dai Kenebet, consigli locali di anziani dove le parti si presentavano senza avvocati, con possibilità di portare prove o testimoni. Mentire era un delitto punito con la morte.[19][21] Dai papiri rinvenuti a Deir el-Medina sappiamo che, a partire dal Nuovo Regno, gli oracoli ebbero un ruolo importante nel sistema legale, amministrando giustizia in cause civili e penali.[21] Il matrimonio era un accordo sociale volto a regolare la proprietà, senza rito religioso noto né registrazione obbligatoria. Si potevano stipulare contratti matrimoniali a fini economici. Il divorzio era ammesso per entrambi i coniugi per adulterio, sterilità o incompatibilità. In caso di divorzio consensuale avviato dalla donna, questa conservava i propri beni. Il marito che abbandonava la moglie poteva essere sanzionato.[24][25] Le regole sull'eredità variarono nel tempo: a volte si preferiva la primogenitura maschile, altre volte si divideva tra tutti i figli. I beni immobili spesso restavano indivisi. Le donne godevano di ampia autonomia legale: potevano possedere, ereditare e gestire beni; potevano anche prendere parte ai processi giudiziari.[19][25][26]

Fin dall'antichità la fonte primaria del diritto ebraico (Halakhah) è stata la Tōrāh, i primi cinque libri della Bibbia,[27] frutto di un lungo processo redazionale, prima orale e poi scritto, tra il X secolo a.C. e il V secolo a.C., sebbene la tradizione ebraica la ritenga scritta da Mosè nel XIII secolo a.C., dopo aver ricevuto la rivelazione divina, iniziata con i Dieci Comandamenti.[28] La Torà scritta viene interpretata secondo la tradizione della legge orale, anch'essa ritenuta rivelata da Dio.[29] Ma fu con il ritorno nella terra di Israele, nel 538 a.C., che vennero gettate le basi del diritto ebraico. Contestualmente, si affermarono anche norme rabbiniche e nacquero diverse scuole interpretative, tra cui quelle di Hillel (più flessibile) e Shammai (più rigorosa). Durante l’epoca del Secondo Tempio, il periodo che va dal 515 a.C. al 70 d.C., diverse correnti religiose influenzarono il diritto: i Farisei, ad esempio, proponevano un approccio realistico alla legge ritenendo che la Torà scritta dovesse essere integrata da quella orale. A essi si contrapponevano i Sadducei, appartenenti alle classi nobiliari e sacerdotali, che riconoscevano solo la Torà scritta.[30]

Con la diaspora ebraica del 135 d.C., i rabbini si convinsero della necessità di trascrivere e sistematizzare il complesso della tradizione orale. In questo contesto si inser' l'opera di Rabbi Akiva, che avviò una prima raccolta, proseguita poi da Rabbi Meir. Questi lavori confluirono nella Mishnà, la prima grande codificazione del diritto ebraico, la cui redazione definitiva fu curata tra la fine del II e l'inizio del III secolo d.C..[31] Accanto alla Mishnà sorsero ulteriori raccolte come la tosefta, le baraitot e le Midrashim.[32] Nonostante la perdita dell'indipendenza, fu stabilito come dovere religioso che le controversie tra ebrei fossero giudicate ovunque da tribunali ebraici e così si sviluppò un sistema autonomo di giustizia, mantenutosi fino all'emancipazione ebraica. Venne concepito il Talmud, commento dettagliato della Mishnà, con analisi critica, fonti bibliche, risoluzione di contraddizioni e norme vincolanti. Ne esistono due versioni: il Talmud di Gerusalemme, risalente all'inizio del V secolo e con norme concise; e il Talmud babilonese iniziato nel III secolo e fu completato attorno al 500. Il Talmud babilonese è considerato l’opera giuridica e teologica di riferimento del mondo ebraico ed è ancora oggi la fonte principale e operativa del diritto ebraico.[33]

Asia orientale e India

L'antico diritto cinese è relativamente ben documentato grazie alla precoce comparsa della scrittura cinese tra il XIV secolo a.C. e il XIII secolo a.C., un fattore che ne ha favorito il suo sviluppo. La dinastia Shang fece ampio uso di pratiche sciamaniche e basò la legittimità sul rapporto con gli spiriti ancestrali. Intorno al 1000 a.C., sotto la dinastia Zhou, venne introdotto il concetto di Mandato del cielo (Tianming), con cui si legittimava il potere monarchico.[34][35] L'intensa attività intellettuale del periodo degli Stati Combattenti contribuì alla prima formulazione di un testo legislativo, il Xing Shu ("Libro delle pene"). Il diritto cinese antico fu fortemente influenzato dall'etica del Confucianesimo, che proponeva una società gerarchica e regolata da un complesso sistema di "riti" per ogni aspetto della vita, ritenuti più efficaci della legge scritta perché basati sull'esempio e l'etica familiare piuttosto che sulla coercizione.[36][37] A tale visione si cotnrappose la scuola del legismo, promotrice di un'obbedienza assoluta alle leggi. L'Impero cinese, fondato nel 221 a.C. da Qin Shi Huang, era basato sul quest'ultimo modello ma con principi confuciani, taoisti e cosmologici.[38][39][40] Durante la successiva dinastia Han, che governò la Cina dal 206 a.C. al 220 d.C., vennero realizzati i primi grandi codici giuridici che servirono da modello per tutti i successivi.[41][42]

Fino all'arrivo della scrittura cinese tra il IV e il V secolo, il diritto in Giappone era principalmente consuetudinario. La giustizia si fondava sulla vendetta privata o sulla compensazione economica, con una forte influenza dello shintoismo. Sembra che il regno Yamatai (II e il III secolo d.C.) sia stato uno dei primi esempi di autorità centralizzata in Giappone. La successiva assimilazione del confucianesimo portò all'affermazione di un diritto simile a quello cinese ma adattato alla struttura clanica tradizionale. Nel 604 d.C., il principe Shōtoku Taishi promulgò la costituzione di 17 articoli, un insieme di linee guida etiche e amministrative. Nel VII secolo, iniziò ad essere adottato il Ritsuryō, un sistema legislativo ispirato al modello Tang cinese, formalizzato poi con il codice Taihō nel 701 e aggiornato con il codice Yōrō nel 757. Con il passare del tempo, il sistema Ritsuryō perse gradualmente la sua influenza quando il potere politico si spostò verso i clan aristocratici e, successivamente, virò verso il sistema feudale dei samurai.[43][44][45]

Il diritto tradizionale degli antichi stati della Corea era basato su poche norme, principalmente di natura penale, e risentiva del contrasto tra legalismo cinese e dottrina confuciana. Un codice del III secolo a.C., oggi noto solo in parte, conteneva otto articoli. Il primo testo legislativo del periodo dei tre regni di Corea fu il codice Yul-lyoung, emanato da Goguryeo nel 373 d.C., seguito da altri provvedimenti che rafforzarono l'assetto istituzionale.[46]

In India il diritto si sviluppò all'interno delle tradizioni religiose e sociali, strettamente legato al concetto di dharma, inteso come dovere morale, etico e sociale. Il dharma ha origine nella Civiltà vedica e nei Veda, dove rappresentava l'ordine cosmico e le norme morali.[47] I primi testi giuridici furono i Dharmasutra (VI–II sec. a.C.), manuali aforistici destinati a sacerdoti, contenenti norme su riti, caste, stadi della vita e pene per i reati. Essi riconoscono tre fonti del dharma: Veda, tradizione e buona consuetudine.[48] Tra i principali autori si ricordano Āpastamba, Gautama, Baudhāyana e Vasiṣṭha.[49] A questi seguirono i Dharmaśāstra (II sec. a.C. – V sec. d.C.), testi in versi più ampi e sistematici, scollegati da singole scuole vediche.[50] Il più celebre è il Codice di Manu (Manusmṛti), articolato in dodici libri e attribuito al mitico Manu.[51][52] Oltre a norme religiose e civili, il codice tratta anche di sovranità, guerra e giustizia privata, costituendo la prima esposizione sistematica del diritto indiano. Ebbe vasta influenza in India e nel Sud-est asiatico, e giustificò il sistema delle caste, pur perdendo oggi ogni valore giuridico.[53][54]

Grecia e Roma

Il diritto greco antico comprende le istituzioni giuridiche delle popolazioni elleniche, dalla loro origine fino all'età di Giustiniano, quando subentrò il diritto bizantino. Ebbe inizio nei regni micenei e si sviluppò poi nelle poleis, le città-stato, ciascuna con propri ordinamenti.[55] In questa pluralità di diritti, si può comunque delineare dei caratteri generali di un "diritto greco". Nonostante la complessità raggiunta, nell'antica Grecia non si sviluppò mai una vera e propria scienza giuridica autonoma né una classe di giuristi.[55][56] La filosofia greca contribuì a definire i principi etici e giuridici:[57] già i presocratici trattarono temi legati alla legge,[58] mentre nella Antigone di Sofocle emerse per la prima volta il contrasto tra diritto positivo e diritto naturale.[59] I sofisti introdussero una visione relativista della giustizia.[60][61] Socrate fu sostenitore del rispetto delle leggi per dovere morale, accettando la propria ingiusta condanna.[62] Platone concepì la giustizia come virtù centrale, mentre Aristotele la distinse tra distributiva e correttiva e introdusse l'epicheia per mitigare l’eccessiva rigidità della legge.[63][64]

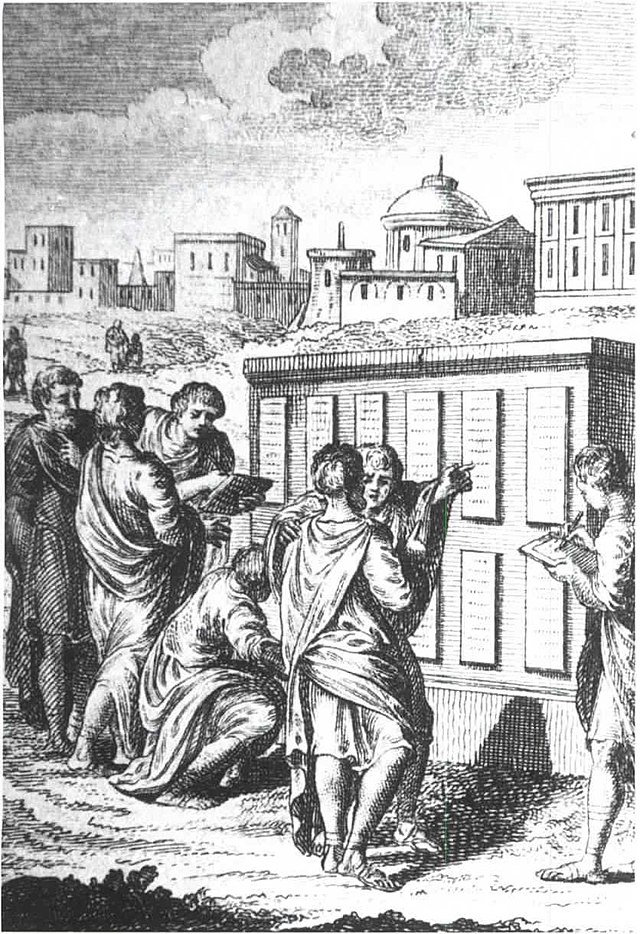

In età arcaica (800-500 a.C.), il diritto greco era prevalentemente orale e consuetudinario, spesso basato su pratiche divinatorie,[65] la scrittura delle leggi (nómos) iniziò dal VII secolo a.C..[66] A Sparta la legislazione fu attribuita al semileggendario Licurgo, mentre ad Atene, Dracone promulgò il primo corpo legislativo nel VII secolo a.C., noto per la sua severità ma innovativo nel superare la vendetta privata e distinguere tra dolo e colpa.[67][68] Solone lo rivedette nell'ambito di una riforma sociale e politica[69] e Clistene introdusse l'isonomia (uguaglianza dei cittadini nella legge).[70][71] In contrasto, Sparta adottò un modello oligarchico e conservatore.[72][73] Nel sistema giuridico ateniese, il principale tribunale era l’Eliea, composto da 6000 giudici popolari sorteggiati con il kleroterion. Ogni cittadino poteva agire in giudizio e non vi erano avvocati ma ci si avvaleva di esperti di retorica.[74] Il processo si concludeva con voto segreto e maggioritario; la sentenza era definitiva salvo gravi vizi.[75] A Sparta la giustizia era gestita da re, geronti ed efori, senza tribunali popolari, con processi rapidi. In altre poleis democratiche furono adottati sistemi simili a quello ateniese.[76] Nel IV secolo a.C., Alessandro Magno dette vita all'ellenismo diffondendo la cultura greca fino all'India.[77] In ambito giuridico, vennero superate le strutture frammentarie delle poleis, instaurando sistemi più uniformi nei regni ellenistici, con monarchie accentrate e poteri legislativi e giudiziari affidati ai re.[78] Il pensiero giuridico si fece erudito e sistematico; filosofi come Dicearco, Polibio e gli stoici rifletterono su giustizia e legge naturale.[79] Epicurei e Scettici offrirono visioni pragmatiche o relativistiche del diritto.[80]

Diversamente dalla Grecia, lo sviluppo sociale ed economico che visse la civiltà romana rese necessario disporre di un diritto sempre più complesso. Ciò portò allo sviluppo di una classe di esperti in grado di interpretare, applicare e sviluppare le leggi. I giuristi romani (Iuris Prudentes o prudentes) con i loro commentarii, responsa, digesta, institutiones, plasmarono e svilupparono il diritto facendone, dando vita ad una vera e propria scienza. Essi svilupparono concetti chiave come proprietà, cittadinanza, diritto di famiglia, obbligazioni, successioni, che ancora oggi plasmano il diritto contemporanea.[81][82] Il loro lavoro era «immerso in un circuito di opinioni e valutazioni tecniche» che ne permetteva una continua evoluzione.[83]

Il diritto romano nasce nell'età regia, quando la comunità seguiva una serie di norme non scritte basate su precetti religiosi. Con l'evolversi della società, i pontefici iniziarono a elaborare formule e riti oltre a fornire i primi responsa per chiarire la conformità di determinate azioni fossero al mos (tradizione) dando origine ai mores, le antiche consuetudini base dell'ordinamento romano.[84][85] Durante la Repubblica (tra il 509 a.C. e il 27 a.C.), furono redatte le leggi delle XII tavole, le prime norme scritte. Con l'istituzione del pretore (367 a.C.) e del praetor peregrinus (242 a.C.) si istituì la pubblicazione annuale editto pretorio, un elenco di azioni e situazioni meritevoli di tutela. Il sistema giuridico si sviluppò quindi su due livelli: lo ius civile, basato su mores, le XII Tavole, i responsa dei giuristi, l'interpretazione pontificale, le leges e i plebisciti; e lo ius honorarium, di origine pretoria, che contemplava il ricorso alla buona fede e all'equità, e che si dimostrò capace di adattarsi a nuove situazioni create dallo sviluppo della società.[86][87]

Con l'avvento dell'Impero nel 27 a.C., Augusto assunse il controllo della produzione normativa. L'editto pretorio fu cristallizzato intorno al 100 d.C. e le leggi divennero di esclusiva emanazione imperiale modificando così il sistema giuridico.[88] Ciò, tuttavia, stimolò uno studio puntuale e sistematico del diritto. Nell'età classica del diritto romano (II-III secolo) le più alte cariche della burocrazia furono occupate da eminenti giuristi, autori di opere di grande rilievo.[89] La Crisi del III secolo ostacolò lo sviluppo giuridico, e l'attività dei giuristi si ridusse a una trasmissione statica del sapere antico. Gli imperatori accentuarono il proprio ruolo legislativo, rendendo le costituzioni imperiali quasi l’unica fonte del diritto.[90] Per gestire la massa normativa, nacquero i primi codici, raccolte private di leggi rielaborate, come il Codice Gregoriano (292) e il Codice Ermogeniano (295). Nel 438, Teodosio II promulgò il Codice Teodosiano, prima raccolta ufficiale di leggi da Costantino I.[91]

Remove ads

Età post-classica (medioevo europeo)

Riepilogo

Prospettiva

Alto medioevo

Tradizionalmente, la deposizione di Romolo Augusto nel 476 segna la caduta dell'Impero romano d'Occidente e l'inizio dei regni romano-barbarici. I popoli germanici seguivano un diritto consuetudinario, orale e privo di istituzioni formali, applicato secondo la personalità del diritto, che permetteva a Romani e barbari di seguire normative differenti. Con il tempo, anche i popoli germanici iniziarono a redigere per iscritto le proprie leggi, favorendo la fusione dei sistemi giuridici.[92][93] Nel 506 i Visigoti promulgarono la Lex Romana Visigothorum per i latini, accanto al Codice di Eurico per i Visigoti.[94] Il sistema duale durò fino al regno di Chindasvindo, che con il codice visigoto introdusse il principio della territorialità del diritto.[95] Anche i Burgundi adottarono un doppio sistema normativo con la Lex Romana Burgundionum e la Lex Burgundionum.[96] Tra i Franchi, il diritto era frammentato per etnie. Con la conversione di Clodoveo I al cristianesimo (496), si favorì l'integrazione con i Romani. La legge salica introdusse pene pecuniarie contro le faide e l’istituto del trustis, anticipatore del vassallaggio. Clodoveo adottò anche strutture amministrative romane, con duchi e conti.[97][98] Nel 493 Teodorico il Grande completò la conquista dell'Italia. Il suo regno mantenne una netta separazione tra Ostrogoti e Latini, anche sul piano giuridico, ma l’Edictum Theodorici Regis introdusse elementi del diritto romano nei rapporti tra i due popoli.[99]

Nel 527, nell'impero bizantino (l'Impero romano d'Oriente), Giustiniano I salì al trono adottando una politica centralistica di stampo teocratico e cesaropapista. Fu promotore di una grande riforma giuridica culminata nel cosiddetto Corpus iuris civilis (529–534), redatto da Triboniano e altri giuristi.[100][101] Si trattò di una raccolta e rielaborazione di tutto il materiale del diritto romano classico con l'aggiunta delle nuove disposizioni.[102] Ne fecero parte: le Institutiones (manuale per studenti), il Digesto (raccolta di opinioni giurisprudenziali), il Codex (costituzioni imperiali) e le Novellae Constitutiones (nuove leggi giustinianee).[101] Opera di grande valore, i giuristi che lo composero non intesero il diritto solo come una imposizione dall'alto ma come fenomeno in continua elaborazione.[103] Pur pensato per l'Oriente, Giustiniano ne estese l’uso all'Occidente, ma la Guerra gotica (535-553) e l'invasione longobarda ne limitarono la diffusione, tranne nelle zone rimaste bizantine.[103][104] Tuttavia, la fortuna dell'opera sarà immensa: riscoperto successivamente sarà destinato a influenzare tutta la storia del diritto.[101]

Verso la fine del VI secolo, i Longobardi si insediarono nella penisola italica, sovrapponendosi alle istituzioni romane senza sostituirle e mantenendo il principio della personalità del diritto. Solo con l’adesione al cristianesimo niceno iniziò un processo di integrazione giuridica.[105] La prima codificazione del diritto longobardo fu l’Editto di Rotari, promulgato nel 643, che mise per iscritto le consuetudini (cawarfidae) fino ad allora tramandate oralmente.[106] L’editto, redatto in latino con termini longobardi, si concentrava su diritto penale e familiare, regolando tra l'altro il guidrigildo, un risarcimento in denaro, come alternativa alla faida. Il processo manteneva tratti arcaici, come il duello giudiziario. Le donne avevano capacità giuridica ma non erano pienamente autonome bensì soggette al mundio. Nonostante la fine del regno longobardo, l’editto di Rotari fu integrato e aggiornato continuando a influenzare la prassi giuridica medievale.[107][108]

I Carolingi furono una stirpe di Franchi che regnò in Europa tra il 750 e il 987. Durante il regno di Carlo Magno si assistette ad una rinascita culturale che coinvolse anche il diritto. Le norme emanate dai sovrani presero il nome di "capitolare" miravano a unificare potere temporale e spirituale. La vasta produzione normativa di Carlo Magno e del successore Ludovico il Pio fu raccolta tra l'826 e l'827 da Ansegiso di Fontenelle nei quattro liber legiloquus, due per il diritto laico e due per quello ecclesiastico.La promulgazione emanazione delle leggi seguiva pratiche germaniche: venivano presentate alle diete di primavera, senza approvazione formale. Dalla fine dell’VIII secolo, però, le diete assunsero un ruolo di supervisione e il loro consenso divenne necessario per rendere una norma vincolante. I capitolari vigenti nel Regnum Italiae furono poi inseriti nel Capitulare Italicum, a sua volta inclusi nel liber Papiensis (una raccolta di editti dei re longobardi integrata con i capitolari carolingi) dell'XI secolo redatto dalla Scuola di Pavia intorno alla seconda metà X secolo.[109]

La frammentazione dell'Impero iniziata alla morte di Carlo Magno, accelerò lo sviluppo del sistema feudale, un sistema politico e sociale decentrato fondato su rapporti di reciproca dipendenza tra uomini di diversa condizione, come tra il re e i suoi più potenti sudditi. Alla base del rapporto feudale vi era l’omaggio, rito formale con cui un vassallo giurava fedeltà a un senior in cambio di protezione e, spesso, di un beneficium. La violazione di questo patto, detta fellonia, era considerata un grave reato. Inizialmente personale, il legame feudale divenne ereditario con l'Edictum de beneficiis di Corrado il Salico (1037). Chi riceveva un beneficio poteva a sua volta concederne ad altri, creando una rete multilivello di vassalli.[110]

La coesistenza di diversi diritti, la frammentazione del potere, la presenza di leggi orali e una società prevalentemente agraria furono tutte concause che portarono il diritto consuetudinario a diventare sempre più l'elemento caratterizzante dell'«esperienza giuridica».[111] Poco o nulla si sa di come nacquero tali usanze che, a seguito del crollo degli elaborati istituti del diritto romano, venivano percepite come adeguate a organizzare una società molto più semplice. Spesso avevano portata solo locale, tanto da risultare tipiche di ogni villaggio o addirittura di ogni singola parcella di terra; tra il IX e l'XI secolo esse rappresentarono frequentemente la base del diritto nell'Europa continentale.[112] I giuristi si occupavano soprattutto di ordinare e tramandare tali consuetudini, spesso mettendole per iscritto. Accanto a esse vi erano anche norme sovrane, destinate per lo più a risolvere problemi contingenti o a colmare lacune delle consuetudini.[113] La consuetudine regolava anche la stratificazione sociale: sebbene la schiavitù romana fosse ormai superata, permaneva lo stato servile, in cui il servo era giuridicamente distinto dallo schiavo, pur essendo soggetto a forti limitazioni. I contadini liberi coltivavano terre non proprie (pars massaricia), pagando un canone e prestando talvolta lavoro nelle terre del signore (pars dominica).[114]

Accanto al diritto secolare, nell'Alto Medioevo si affermò un diritto d'ispirazione cristiana, espressione di una società profondamente religiosa. Particolare rilievo ebbero le regole monastiche, tra cui la regola benedettina, dettata da Benedetto da Norcia nel 534, che equilibrava preghiera e lavoro (ora et labora).[115] Sotto Ludovico il Pio divenne obbligatoria nei monasteri dell’Impero carolingio.[116] I monasteri, autonomi dalla giurisdizione laica, erano guidati da un abate e regolati da norme severe.[115][117] Il diritto canonico esercitò un’influenza crescente, anche per il ruolo della Chiesa cattolica nel supplire all’assenza di uno Stato forte. La Santa Sede assunse funzioni temporali, sviluppando un sistema giuridico ispirato al diritto romano e a una visione sacra della società. Tale progetto si compì solo verso la fine dell'XI secolo.[118]

Basso medioevo

La riscoperta del diritto romano: il diritto comune

Dalla fine del X secolo l'Europa conobbe una rinascita che investì anche il diritto. Il sistema fondato su consuetudini e testi altomedievali si rivelò inadeguato a una società in trasformazione. Un momento chiave fu il placito di Marturi (1076), quando venne citato letteralmente un psso del Digesto, testimoniando la riscoperta del Corpus iuris civilis.[119][120] A Bologna, con Irnerio e la scuola bolognese dei glossatori, il diritto romano divenne oggetto di insegnamento sistematico: i testi venivano corredati da glosse interpretative, dando avvio a una nuova scienza giuridica.[121][122] Gli allievi di Irnerio, i "quattro dottori", e gli studenti provenienti da tutta Europa contribuirono alla diffusione di questo sapere. Il prestigio dei giuristi crebbe, e il diritto comune, basato sull’elaborazione dei glossatori, si affermò come diritto universale in Europa continentale, pur senza un riconoscimento formale da parte dei poteri civili.[123][124][125]

La riscoperta del diritto romano influenzò anche il diritto della Chiesa cattolica, che, in seguito alla riforma dell'XI secolo, ambiva a un proprio sistema normativo autonomo e strutturato.[126] Attorno al 1140, Graziano, attivo a Bologna, compilò il Decretum Gratiani, un'opera che armonizzava testi canonici, patristici, pontifici e romanistici, risolvendo le contraddizioni tramite commenti sistematici.[127][128] L'opera, sebbene non ufficialmente riconosciuta, costituì la base del diritto canonico successivo. Sulla sua scia, nel 1234 Raimondo di Peñafort compilò il Liber Extra su incarico di papa Gregorio IX, cui seguirono il Liber Sextus (1298) e le Clementinae (1317). Insieme formarono il Corpus Iuris Canonici, riferimento normativo fino al codice del 1917.[129] Un tratto distintivo del diritto canonico medievale fu il ricorso all'equità, adottata da Papa Innocenzo III come principio guida in alternativa alla rigidità del diritto secolare.[130]

Una molteplicità di diritti

Accanto al diritto comune e al diritto canonico, entrambi fondati sul diritto romano, coesisteva il cosiddetto diritto proprio (ius proprium), ossia l'insieme delle normative locali riferibili a feudi, comuni, corporazioni e altri enti. L'ordinamento giuridico medievale era quindi caratterizzato da una pluralità di diritti e di fonti normative tra loro autonome, non organizzate secondo una gerarchia rigida come quella moderna, ma piuttosto conviventi e interagenti.[131]

Lo ius proprium si caratterizzò per un forte particolarismo, riflettendo la convivenza di molteplici ordinamenti medievali, come comuni, corporazioni delle arti e mestieri, monarchie e signorie feudali.[132] Il sistema politico dominante era quello feudale, regolato da consuetudini locali. Nel XII secolo, Oberto Dall'Orto compilò le consuetudines feudorum, fondamentali per lo studio del diritto feudale e incluse nel Corpus iuris civilis come appendice.[133][134] I comuni dell'Italia settentrionale, pur subordinati all'Impero, godevano di autonomie quali giurisdizione, coniazione monetaria e mantenimento delle consuetudini. In essi, le corporazioni delle arti e mestieri organizzavano i cittadini secondo le professioni e regolavano i propri membri con norme specifiche.[135] Il particolarismo si manifestò anche nella diversa applicazione delle norme per ceti e categorie sociali, tra cui donne, ebrei, clero regolare e secolare. La servitù della gleba e varie forme contrattuali agrarie, come la mezzadria, regolavano il lavoro della terra.[136] I diritti sulle terre comuni si basavano su consuetudini trascritte negli statuti cittadini dal XII secolo. L'attività commerciale dei comuni favorì lo sviluppo del diritto commerciale, con istituti innovativi come la lettera di cambio, la commenda, l'assicurazione e la società commerciale. Procedure snelle, fondate sull'equità, facilitarono soluzioni rapide.[134] Anche il diritto della navigazione nacque come consuetudine e fu codificato dalle repubbliche marinare, con esempi quali le Tavole amalfitane, il Constitutum usus di Pisa, e i Liber statutorum di Ragusa e Venezia.[137][138]

Mentre l'Italia settentrionale sperimentava l'esperienza comunale, nel resto d'Europa si avviò il processo di formazione degli Stati nazionali. Nell'Italia meridionale i Normanni introdussero il sistema feudale concentrando però il potere nelle mani del sovrano, fino al potere assoluto di Federico II di Svevia, autore delle Costituzioni di Melfi (1231). Nella penisola iberica, il pluralismo dei regni ostacolò il tentativo di Alfonso X di Castiglia di unificare i fueros. In Francia, grazie a Filippo Augusto, la dinastia capetingia consolidò un potere centrale, fondato su ordinanze regie, magistrature periferiche (come siniscalchi e balivi) e istituzioni come il parlamento di Parigi e la corte dei conti. In Svizzera, invece, alcune vallate si associarono nel patto eterno confederale del 1291 per resistere agli Asburgo.[139]

Con lo ius commune oramai diffuso e praticato dalla maggior parte dei giuristi più dotti, e lo ius proprium emanato da un'autorità civile sempre più presente, ci si trovò talvolta ad affrontare il problema di quale applicare nel caso di contraddizioni. In genere, il diritto giustinianeo finì con l'assumere un carattere integrativo e sussidiario, volto a regolare le fattispecie concrete, nei casi in cui il diritto locale, spesso lacunoso e frammentario, non disponesse di adeguate soluzioni.[140][141][142]

Verso la fine del medioevo

Ad un certo punto, il movimento dei glossatori entrò poi in crisi, per la mancanza di contributi originali e per l'eccessiva stratificazione di glosse marginali, che rendevano il testo difficile da leggere. La soluzione arrivò con Accursio, giurista bolognese della prima metà del XIII secolo, che ordinò e raccolse le glosse in un apparato organico, la Magna glossa. Questo lavoro divenne la "glossa ordinaria" per secoli, segnando una «serrata delle glosse, un punto fermo dell'elaborazione scientifica», e fondando le basi per la successiva scuola dei commentatori.[143] Anche il modello comunale declinò: le lotte tra fazioni portarono all'inizio del XIII secolo a sostituire i consoli con un podestà esterno, per garantire maggiore imparzialità, seguito poi dalla nomina di un capitano del popolo per assicurare ulteriori garanzie. Nel XIV secolo l'ordinamento comunale si esaurì, sostituito dalle signorie, dove il potere passava a un unico signore locale dotato di autorità legislativa anche sugli statuti cittadini.[144]

Professionisti e amministrazione della giustizia

La complessità del diritto medievale stimolò la nascita delle prime scuole giuridiche sull'esempio della scuola bolognese, che divennero presto parte delle università medievali. La didattica, centrata sul Corpus iuris civilis, richiedeva anni di studio e si concludeva con un esame finale.[145] Il latino facilitava la mobilità accademica e la circolazione dei manoscritti. Gli studi giuridici offrivano opportunità di mobilità sociale, coinvolgendo studenti di ogni ceto. Tra i professionisti del diritto, figura centrale fu il notaio, i cui rogiti scritti e sottoscritti acquisirono pieno valore probatorio, sostituendo le ordalie e i testimoni.[146][147] I notai furono fondamentali allo sviluppo economico e alla creazione di nuovi istituti giuridici; in contesti monarchici, come il regno di Sicilia e l'Inghilterra, il ruolo notarile fu invece limitato o abolito. Nei comuni italiani sorsero collegi di giudici e avvocati, regolati da statuti cittadini.[148]

I giuristi iniziarono a occuparsi del procedimento giudiziario, ancora segnato da incertezze procedurali e pratiche arcaiche. Il crescente ruolo delle corti comunali e ecclesiastiche ne favorì lo sviluppo.[149] Nel XIII secolo, la Chiesa adottò un modello scritto, fondato su prove e testimonianze, mentre nelle città italiane il processo si strutturava attorno a giudici esperti e notai. Il duello giudiziario restò in uso fino al Quattrocento, ma furono introdotte perizie mediche, consilia giuridici e sentenze motivate.[150] La complessità dei procedimenti portò alla nascita di giustizie rapide per le esigenze mercantili, come i tribunali delle arti. A Venezia operava la Quarantia; a Roma la Rota Romana sviluppò una propria giurisprudenza.[151] Le pene spaziavano dal patibolo al bando, ma si faceva largo uso di grazia, multe e pacificazioni. Il sistema inquisitorio, emerso tra XII e XIII secolo, affidava al giudice l'iniziativa del processo, e fu applicato soprattutto contro l'eresia.[152]

Oltre all'Europa continentale

In Inghilterra, lo sviluppo del diritto medievale seguì strade ben diverse a quelle dell'Europa continentale. Nel V secolo l'isola fu invasa dagli anglosassoni, che istituirono una eptarchia. Tra le prime testimonianze del diritto anglosassone vi è una raccolta di leggi, scritta in lingua germanica, redatta attorno al 602-603, che prevedeva sanzioni pecuniarie secondo il modello del guidrigildo proprio del diritto germanico.[153] Alla fine del IX secolo Alfredo il Grande redasse un corposo codice, il Doom Book, comprendente anche le leggi del suo predecessore.[154][155] Nell'introduzione, Alfredo dichiarò di aver selezionato e modificato le norme antiche con l’aiuto dei suoi consiglieri, escludendo quelle non ritenute convincenti.[156][157] Nel 1066 i Normanni conquistarono l'Inghilterra, fondendo il proprio diritto con quello anglosassone. Da questa unione nacque il sistema consuetudinario oggi noto come common law, distinto ma in dialogo col civil law continentale. Il common law si sviluppò attorno alla figura del re e alla sua curia regis, con giudici itineranti che consolidarono il diritto centrale. Centrale fu il sistema dei writ, rimedi procedurali emanati dalla corte, che favorirono l'emersione di un diritto giurisprudenziale autonomo, poco influenzato dal diritto romano. Tre corti principali si specializzarono in diversi ambiti: Court of Common Pleas, Court of Exchequer ed Court of King's Bench.[158] La complessità del sistema generò nuove figure: attorneys, naratores (poi serjeants), giudici scelti tra i più esperti. La formazione avveniva presso le Inn of Court, non nelle università. La giuria popolare fu introdotta per affiancare e in parte sostituire le ordalia, diventando centrale nel giudizio dei fatti. Nel 1215, in un momento di debolezza della monarchia, i baroni imposero al re Giovanni d'Inghilterra la firma della Magna Carta Libertatum, riaffermata nel 1225, che sanciva diritti e limiti al potere regio, tra cui il giudizio tra pari per gli uomini liberi. Divenne nei secoli un simbolo di garanzie fondamentali, citata fino all’età elisabettiana.[159]

Nel mondo arabo, l’avvento dell’Islam, a partire dal VII secolo, segnò una profonda trasformazione religiosa, politica e culturale. La nuova religione, predicata dal profeta Maometto, si diffuse rapidamente in tutta la penisola arabica e successivamente in vasti territori del Vicino Oriente, del Nord Africa e oltre. Contestualmente, iniziò ad affermarsi un sistema normativo di matrice religiosa, destinato a regolare ogni aspetto della vita individuale e collettiva: il diritto islamico, o sharia. Questo diritto si fondava su due fonti principali. La prima era il Corano, considerato dai musulmani la parola divina rivelata direttamente a Maometto, che ne fu il tramite e il portavoce. La seconda fonte era rappresentata dalla Sunna, ovvero le raccolte negli ḥadīth dei detti, degli atti e delle approvazioni del Profeta, tramandati attraverso una catena di trasmissione ritenuta affidabile. Insieme, Corano e Sunna costituirono le fondamenta su cui venne edificata, nei secoli successivi, la struttura del diritto islamico. Il contestuale affermarsi di una giurisprudenza islamica (detta fiqh), portò, tra il VIII e il IX secolo, alla nascita delle grandi scuole giuridiche (madhhab), che sistematizzarono il diritto islamico. Esse differiscono per i metodi interpretativi e il peso dato alle fonti, variando tra, chi come gli hanafiti fanno ricorso intensamente all'analogia giuridica, agli hanbaliti che rifiutano qualsiasi opinione personale, accettando solo testi rivelati. La sharia, quindi, non è un codice unico o un'unica giurisprudenza, ma un corpus dinamico di interpretazioni che ha variato nel tempo e nei luoghi. Il diritto islamico veniva insegnato nelle madrase (scuole giuridiche) e applicato nei tribunali religiosi (qāḍī). La sharia regolava tutti gli ambiti della vita: riti, famiglia, commercio, pene.

Nel medioevo, i sistemi giuridici dell'Asia orientale furono fortemente influenzati dal Codice della dinastia Tang, il primo codice giuridico cinese promulgato nelle sue versioni principali nel 624 e nel 737. Strutturato in 12 libri e 502 articoli, costituì per secoli il modello normativo di riferimento in Cina e, attraverso l’influenza culturale e politica anche in Corea e Giappone. Pur mantenendo intatta la struttura di base, il codice fu progressivamente integrato da decreti imperiali e decisioni giurisprudenziali che ne adattarono i contenuti ai mutamenti della società. Le dinastie Song, Yuan e i primi Ming lo mantennero quasi intatto, finché nel 1397, con il Grande codice Ming la struttura fu ridotta a sette libri, pur conservando la maggior parte degli articoli originari.[160] In Giappone, l'imperatore conservò sempre una legittimità formale, ma il potere effettivo fu spesso in mano all'aristocrazia militare. Nel 1232, lo shōgun promulgò il Goseibai shikimoku, una raccolta di norme che regolavano le controversie tra vassalli e proprietari terrieri. Il sistema giuridico si adattò a una società rigidamente gerarchica, con consuetudini giuridiche differenziate in base al rango, già cristallizzate nei periodi Kamakura e Muromachi.[161] L’età medievale coreana fu segnata da un’alternanza di unità e frammentazione, con continui tentativi di riforma e centralizzazione dell’ordinamento giuridico. L'unificazione della penisola nel 668 dette inizio a un lungo periodo di stabilità. Già nel 624, il regno Silla aveva adottato un codice ispirato al modello Tang, rafforzando l’autorità monarchica e l'elemento confuciano. A partire dalla metà del IX secolo, crescenti tensioni ideologiche e instabilità politica portarono l'ascesa nel 935 dal regno di Goryeo, che centralizzò il potere secondo i principi del neoconfucianesimo.[162]

Remove ads

Età moderna

Riepilogo

Prospettiva

Umanesimo e diritto

Nel XV secolo la diffusione dell'Umanesimo influenzò profondamente anche l'ambito giuridico. Gli studiosi iniziarono ad applicare al diritto metodi filologici e storici. Ciò portò alla riscoperta del significato originario di molti testi giuridici romani, in particolare del Corpus iuris civilis erano stati spesso interpretati, dai glossatori medievali, secondo criteri diversi da quelli originari. Inoltre, la parallela secolarizzazione della ricerca contribuì a ridurre il carattere sacrale delle fonti, sostituendolo con un esame critico e razionale. Uno dei testi principali su cui si basarono i giuristi umanisti fu la Littera Florentina, importante manoscritto contenente gran parte del Digesto. Nella letteratura giuridica emersero nuovi generi come il compendio e il trattato specialistico. L’applicazione del nuovo metodo al diritto romano contribuì alla diffusione del diritto comune anche in aree dove ancora prevalevano tradizioni locali, come la Germania. Nel 1495, su pressione della dieta di Worms, l’imperatore Massimiliano I d'Asburgo istituì il Reichskammergericht, una nuova corte suprema dell’Impero ispirata anch'essa ai principi del diritto comune.[163]

Cambiò anche il metodo di insegnamento del diritto: si sviluppò un nuovo modo di classificare e organizzare il corpus giustinianeo, noto come mos gallicus, soprattutto nelle scuole francesi, in contrapposizione al più tradizionale mos italicus basato sui commentatori medievali.[164][165] Sul metodo del mos gallicus si basò la scuola culta, un movimento che si proponeva di riformare il diritto vigente partendo da una riscoperta critica delle sue radici storiche. Il suo obiettivo era costruire una culta giurisprudenza fondata su basi filologicamente solide e coerenti con l’eredità del diritto romano giustinianeo. I giuristi culti consideravano il diritto romano come un diritto vivo e attuale, e dedicavano grande impegno alla ricerca dei testi originari nelle biblioteche europee. Pur ottenendo scarsi risultati con le fonti pregiustinianee (l'unica opera sopravvissuta, le Istituzioni di Gaio, sarà ritrovata soltanto nel XIX secolo nella biblioteca capitolare di Verona), furono invece fruttuose le ricerche sui testi tardo-antichi, con la riscoperta di opere come le Pauli sententiae, l’editto di Teodorico, la Collatio e la Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti.[166] Molti furono i protagonisti di questa nuova stagione del diritto. Nel 1515 Andrea Alciato pubblicò un’analisi storica dei testi giustinianei, seguita nel 1518 dall’opera di Ulrich Zasiusche adottò una critica testuale in aperta opposizione alla scolastica medievale.[167] Jacques Cujas, massimo esponente della scuola culta, estese il metodo esegetico anche ad autori classici come Emilio Papiniano e a testi medievali come i libri feudorum. Studiando il Digesto, identificò numerose interpolazioni dovute a Triboniano, successivamente confermate. I giuristi culti si dedicarono anche allo studio del diritto consuetudinario. Charles Dumoulin analizzò il diritto francese, mentre Antoine Loysel ne sistematizzò i principi.[168]

Dal movimento umanistico nacquero varie correnti giuridiche. La Scuola elegante olandese si sviluppò nel 1575 all’Università di Leida, nel contesto del secolo d'oro olandese. Essa riprese il metodo filologico umanista, cercando un’autentica comprensione delle fonti e criticando le interpretazioni medievali.[169] Sempre a Leida si affermò l’Usus modernus Pandectarum, che si diffuse in Germania dove il diritto comune era stato appena recepito. Questo movimento intendeva superare le fonti medievali a favore di un uso pratico del diritto romano, selezionando solo le parti ancora applicabili e recuperando anche tradizioni giuridiche locali medievali.[170][171][172] La Scuola di Salamanca, attiva nel Siglo de Oro spagnolo, fu composta da domenicani, francescani e gesuiti esperti in teologia morale. La scuola si ispirò alla scolastica medievale e a Tommaso d'Aquino per affrontare temi di diritto naturale, diritto divino e giustizia, con riflessioni su autorità e moralità. Per questo, è spesso chiamata anche “seconda scolastica”.[173] Il principale esponente fu Francisco de Vitoria, considerato un precursore del diritto internazionale.[174] Insieme a Bartolomé de Las Casas e Antonio de Montesinos, analizzò le questioni morali e giuridiche della conquista delle Americhe, opponendosi alle conversioni forzate e alla schiavitù degli indios, pur sostenendo la necessità di tutelarli come soggetti non pienamente giuridicamente capaci.[175][176]

Diritto canonico tra riforma e controriforma

All'inizio dell'età moderna, la Chiesa cattolica si trovava ad affrontare importanti tensioni interne di natura teologica e giuridica. La conclusione dello scisma d'Occidente nel 1418 aveva dato impulso al conciliarismo, teoria che subordinava l'autorità del papa a quella del concilio ecumenico.[177] La situazione si aggravò quando, nel 1440, Lorenzo Valla dimostrò la falsità della Donazione di Costantino, già messa in dubbio da Nicola Cusano, minando le basi del potere temporale pontificio.[178] Tuttavia, nel 1459 papa Pio II riuscì a riaffermare l'autorità papale con la bolla Execrabilis, condannando ogni appello a concilio contro decisioni pontificie.[177] I papi arrivarono addirittura a rivendicare un ruolo arbitrale nella spartizione dei nuovi territori scoperti. Papa Niccolò V concesse al Regno del Portogallo il monopolio sull’Africa (1454), confermato poi da Sisto IV nel 1481 con Aeterni regis. Con la bolla Inter Caetera (1493), papa Alessandro VI regolò alcune contese territoriali tra il regno di Castiglia e quello di Portogallo. Una definizione più precisa fu sancita nel trattato di Tordesillas, ratificato da papa Giulio II nel 1506.[179][180]

Nel primo Cinquecento, la Chiesa appariva potente ma profondamente corrotta e incapace di riformarsi. Intellettuali come Tommaso Moro ed Erasmo da Rotterdam avevano già sollevato diverse critiche, aprendo la strada alla protesta religiosa. Il punto di svolta avvenne nel 1517 quando Martin Lutero pubblicò le sue 95 tesi, con cui veniva attaccato il sistema delle indulgenze, i sacramenti, e l'autorità papale.[181] La conseguenza fu l'avvio della Riforma protestante, che si tramutò in un vero e proprio scisma cristiano, che portò anche a una revisione del diritto ecclesiastico: gli umanisti, attraverso l’analisi filologica, mettevano in discussione l’attuale interpretazione del diritto canonico. Lutero e altri chiedevano un ritorno al diritto romano, sostenendo che gli sviluppi successivi erano causa di corruzione. Persino il celibato del clero fu contestato come non originario. La crisi del papato si concretizzò in varie forme: in Francia, il gallicanesimo affermò l'autonomia della Chiesa locale; in Inghilterra si consumò lo scisma anglicano con la nascita della Chiesa anglicana nel 1534. In Germania la pace di Augusta (1555) sancì il principio del cuius regio, eius religio, ponendo fine all’unità religiosa europea.[182]

La risposta della Chiesa cattolica fu la controriforma, culminata nel concilio di Trento (1545-1563), che affrontò questioni dottrinali e giuridiche. Fu istituita la Congregatio pro executione et interpretatione concilii Tridentini per garantire un'applicazione uniforme dei decreti.[183] Il decreto Tametsi regolamentò il matrimonio canonico e istituì il registro parrocchiale.[184][185][186][187] Nel campo normativo, si procedette a una revisione del Corpus Iuris Canonici, già in parte definito dal Concilio di Basilea, ovvero il corpo normativo del diritto canonico della Chiesa cattolica. Nel 1560 papa Pio IV nominò una commissione per rivedere le principali collezioni canoniche. Il lavoro fu completato nel 1580 con l’approvazione di papa Gregorio XIII, che ne vietò ogni alterazione con il breve Emendationem.[188]

Per combattere le eresie, nel 1542 la Chiesa rafforzò la Santa Inquisizione, dotandola di ampi poteri. I processi avvenivano in segreto, privi di presunzione d'innocenza e diritto di difesa, e con uso frequente della tortura. In alcuni Stati, però, i tribunali inquisitori trovarono ostilità per il loro carattere extraterritoriale.[189] Con l'acuirsi della controriforma, si diffuse un clima di sospetto. Le denunce anonime erano frequenti, e si colpivano anche forme di superstizione e devozioni popolari. Da ciò nacque la caccia alle streghe, incentrata soprattutto su donne accusate di magia.[190][191] Questo controllo si estese anche all'arte e alla cultura, con la censura delle rappresentazioni manieriste e la pubblicazione dell’indice dei libri proibiti sotto papa Paolo IV.[187]

Nell'età dell'assolutismo

A partire dal XVI secolo, il processo di formazione degli Stati nazionali portò in molte regioni europee all'assolutismo monarchico, sistema in cui il monarca deteneva il legislativo, esecutivo e giudiziario per diritto divino. Filosofi come Jean Bodin e Thomas Hobbes ne teorizzarono le basi, mentre la società si stratificò in classi con privilegi differenziati.[193][194] Esempi furono il Regno di Francia e l'Inghilterra di Giacomo Stuart. Tuttavia, esistevano anche sistemi diversi, come l'oligarchia nella Repubblica di Venezia, il feudalesimo aristocratico nella Confederazione polacco-lituana e gli Stati italiani.[195] L'accentramento dei poteri trasformò il diritto: si ridussero le autonomie e le consuetudini, e il monopolio statale sostituì l'influenza dei giuristi.[196]

Anche l'amministrazione della giustizia mutò: si affermarono corti stabili con giudici nominati dal sovrano, in sostituzione dei giudici forestieri medievali.[197][198] I consilia medievali diminuirono, mentre crebbero i consilia sapientis pro veritate, richiesti come pareri imparziali.[199][200] Lo Stato assoluto istituì tribunali centrali di ultima istanza, come le Rote italiane ispirate alla Rota Romana, i Senati (Milano, Venezia, Napoli) e le corti regie, spesso dotate di poteri legislativi. In Francia il Parlamento di Parigi fu la corte regia suprema, mentre in Germania il Tribunale della Camera imperiale univa giudici ereditari e giuristi di diritto romano.[201][202] In Francia, queste corti potevano essere persino «sciolte dall'osservanza della legge» (Legibus solutus).[203] La stampa a caratteri mobili introdotta nel XV secolo rivoluzionò il diritto: da rari manoscritti si passò a incunaboli e cinquecentine a basso costo, diffondendo i testi fondamentali e la dottrina. Si creò un’«internazionalizzazione della dottrina giuridica» e reciproco influsso tra ordinamenti. Tuttavia, la quantità di testi aumentò la discrezionalità giudiziaria e indebolì la certezza del diritto. Per orientarsi, si diffusero opere come indices, repetitiones, quaestiones, repertoria, ma spesso con ulteriore incertezza.[204][205]

Nel XVI secolo il diritto penale divenne uno strumento dello Stato per la repressione: la punizione fu monopolio delle magistrature e aumentarono i reati punibili. Il Regno di Francia emanò nel 1670 l'Ordonnance criminelle, tra i primi codici di processo penale.[206][207] Tra XVI e XVII secolo il diritto commerciale si trasformò da consuetudinario a disciplina statale, regolando i crescenti scambi.[208] Benvenuto Stracca ne fu il pioniere, seguito da Sigismondo Scaccia e Raffaele Della Torre.[206] Il mercantilismo, ispirato da Jean-Baptiste Colbert, spinse gli Stati a controllare i commerci: in Francia nacquero l’Ordonnance du Commerce (1673) e l’Ordonnance de la Marine (1681).[209][210][211] Anche l’Inghilterra adottò misure protezionistiche come gli atti di navigazione del 1651. Le compagnie commerciali privilegiate avevano monopoli e protezioni statali.[204][212]

Nel XVII secolo la filosofia del diritto riformulò il giusnaturalismo in chiave razionalistica e umanistica, fondandolo su principi razionali universali, indipendenti da teologia e morale. Ugo Grozio lo fondò, basandolo su riparazione dei danni e rispetto dei patti, anticipando il diritto internazionale.[213][214] Thomas Hobbes teorizzò un potere assoluto per evitare il conflitto.[215] John Locke vide nello stato di natura una condizione di libertà, da proteggere con un patto sociale che limita lo Stato.[216][217] Samuel von Pufendorf descrisse il doppio passaggio: formazione della società e delega allo Stato.[218] Christian Thomasius propose la depenalizzazione dei reati privati e l’abolizione della tortura. Gottfried Wilhelm von Leibniz applicò la logica al diritto come sistema universale e rivalutò il diritto romano.[219]

Nel Regno d'Inghilterra il common law si sviluppò autonomamente, limitato dal Parlamento. I giuristi ampliarono le applicazioni tramite finzione giuridica.[220] La Gloriosa rivoluzione portò al Bill of Rights (1689), base del costituzionalismo e del Sistema Westminster.[221] La giuria divenne giudice dei fatti sotto la guida del giudice togato.[222] Si consolidò il principio del precedente (stare decisis), che dal XVI secolo rese vincolanti le decisioni della Exchequer Chamber. Il diritto commerciale si sviluppò grazie a William Murray, I conte di Mansfield, che integrò il diritto continentale e la common law.[223]

Nell'età dell'illuminismo

Agli inizi del XVIII secolo si diffuse in Europa un "movimento" (o meglio «una mentalità, una tendenza») noto come illuminismo, che condusse a una critica razionale dell'antico regime e del suo sistema giuridico. Si denunciò l'incertezza e la complessità del diritto comune, risultato di secoli di elaborazioni, e la divisione in classi con privilegi e diritti differenti. Nel diritto penale, poi, si stigmatizzò metodi repressivi come la tortura e le denunce anonime, così come l'iniquità processuale.[224][225][226] Le prime critiche di Montesquieu al sistema giuridico comparvero nel suo romanzo Lettere persiane (1721), ma trovarono piena espressione ne Lo spirito delle leggi (1748). In quest'opera, l'autore propose una analisi dei rapporti di potere e teorizzò la separazione tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Il giudice, secondo lui, doveva solo applicare la legge, senza discrezionalità.[227][228] In campo penale, venne proposto un sistema laico e garantista.[229] Anche Voltaire fu un feroce critico del sistema legale francese, accusandolo di repressione religiosa, mancanza di difesa nel processo, durezza delle pene e privilegi di clero e nobiltà.[230] Denunciò la pluralità di ordinamenti esistenti in Francia e auspicò una nuova legislazione uniforme e chiara. Nel suo Il contratto sociale (1762), Jean-Jacques Rousseau propose un contratto sociale con cui gli individui delegano parte della propria sovranità a un governo che legifera per il bene comune. La sovranità resta comunque al popolo, che mantiene la propria libertà sottomettendosi a leggi espressione della volontà generale.[231][232]

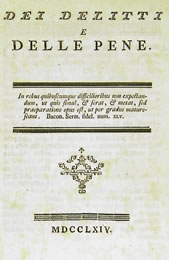

In Italia, Ludovico Antonio Muratori già nel 1721 propose a Carlo VI d'Asburgo di semplificare e concentrare le leggi. Nel 1742 pubblicò Dei difetti della giurisprudenza, denunciando l'incertezza e l'iniquità del diritto comune e auspicando leggi chiare e precise.[233] Anche i fratelli Pietro e Alessandro Verri criticarono aspramente l'ormai vetusta applicazione del codice giustinianeo. Essi stessi incoraggiarono l'amico Cesare Beccaria a pubblicare Dei delitti e delle pene (1764), trattato di diritto penale che riscosse grande successo. In esso, Beccaria affermò che pene e reati dovessero essere stabiliti solo dalla legge, proporzionati e finalizzati alla prevenzione, non alla vendetta, chiedendo l'abolizione della pena di morte.[234]

Le critiche al sistema dell'antico regime e le proposte degli illuministi, fondate sulla ragione, influenzarono profondamente alcuni sovrani europei. La politica di molti di questi regnanti assunse infatti i caratteri dell'"assolutismo illuminato", contrassegnato dall'adozione di riforme amministrative, economiche e giuridiche di ampio respiro. In questo contesto i rapporti con la Chiesa cattolica vennero ridefiniti secondo i principi del cosiddetto "giurisdizionalismo", con un notevole ridimensionamento del potere ecclesiastico e l'assoggettamento delle istituzioni religiose alle autorità civili.[235] Si mirava a ridurre privilegi consolidati, come l'immunità concessa ai religiosi rifugiati nei conventi, la giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici e i vantaggi fiscali del clero. Alcuni Stati misero in discussione persino il Tribunale dell'Inquisizione, l'istruzione in mano alla Chiesa e la manomorta, ostacolo alla libera circolazione dei beni.[236][237][238]

La risposta più concreta all'incertezza del diritto si manifestò nell'elaborazione di nuovi "codici", attraverso i quali si riordinava il materiale normativo esistente in modo chiaro e organico, riducendo o relegando a un ruolo residuale il vecchio diritto comune. Spesso queste compilazioni rappresentarono, tuttavia, delle semplici "consolidazioni" del diritto anteriore, con l'obiettivo di facilitare la pratica forense e rendere più accessibile il complesso delle norme.[239][240] Nonostante alcuni fallimenti, in altre circostanze si ottennero risultati assolutamente innovativi. Per una vera e propria codificazione nel senso attuale del termine, comunque, sarà necessario attendere la conclusione della Rivoluzione francese e l'inizio dell'età contemporanea.[240]

Federico II il Grande (1740-1786) introdusse riforme sociali, militari e giuridiche, come la nomina dei giudici per concorso e la motivazione delle sentenze, fissando un anno per la conclusione dei processi penali. Tuttavia, la sua idea di un codice civile unitario si realizzò solo nel 1794 con l’Allgemeines Landrecht. Nell'Impero asburgico, Maria Teresa d'Austria (1740-1780) avviò riforme fondamentali, tra cui imposte proporzionali e la creazione di una corte dei conti, e tentò la codificazione del diritto privato con il Codex theresianus, mai promulgato. Il figlio Giuseppe II proseguì queste riforme, promulgando nel 1787 il Codice civile giuseppino e il Codice penale giuseppino, che segnarono una svolta verso la legalità, pur mantenendo pene corporali e la pena di morte.[241][242] In Toscana, Leopoldo II d'Asburgo-Lorena abolì per la prima volta la pena di morte e le pene corporali con il Codice leopoldino del 1786, ispirato a Cesare Beccaria.[243][244]

Tuttavia, non in tutti gli ordinamenti europei le riforme seppero rinnovare il diritto in profondità, limitandosi spesso a consolidare il diritto anteriore e a proseguirlo nello spirito di continuità.[245] In Baviera, ad esempio, i codici del 1751 e 1756 contenevano ancora fattispecie obsolete come la magia e l'eresia, mantenendo la tortura e rinviando al diritto comune in caso di lacune.[246] Nel Ducato di Modena e Reggio, la "consolidazione" del diritto portò solo a una riorganizzazione dei testi vigenti, senza sostituire la normativa precedente.[247] In Francia, nonostante l'immagine di «cuore pulsante» dell'illuminismo, il governo non riuscì a realizzare riforme incisive, contribuendo alle tensioni che sfoceranno nella rivoluzione del 1789.[248][249]

Negli Stati Uniti d'America, il 4 marzo 1789, venne promulgata un Costituzione ispirata alle idee illuministe. Essa stabilì un equilibrio tra i poteri e pose le basi per la formazione di un nuovo sistema giuridico e politico, destinato a influenzare l’assetto costituzionale di molti Stati in Europa e nel mondo.

Nell'impero ottomano e in Asia orientale

A partire dal XIV secolo, l'Impero ottomano estese progressivamente il proprio dominio su ampie regioni del mondo islamico sunnita. Il diritto ottomano si basava su un sistema duale, in cui la legge religiosa (Sharia) elaborata dai giuristi coesisteva con il diritto secolare del Qanun, di origine pre-islamica ed emanato dai sovrani. Questo equilibrio permetteva il coordinamento tra autorità centrale e poteri locali, soprattutto nella gestione della terra e delle comunità religiose non musulmane (Millet). Il sistema giudiziario comprendeva tre rami: uno per i musulmani, uno per i non musulmani (ebrei e cristiani con propri giudici comunitari) e un tribunale commerciale. Tuttavia, le giurisdizioni non erano esclusive: minoranze religiose ricorrevano spesso ai giudici islamici per controversie civili. La Sharia si basava sul Corano, sugli Hadith, sugli ijmāʿ (consensi dei dotti), sugli qiyas (analogia) e sulle consuetudini locali. I qadi, formati a Istanbul e Bursa, giudicavano seguendo la morale e le usanze locali. con il superamento della pratica dell'Ijtihad (interpretazione), l’enfasi si spostò dal precedente giurisprudenziale alla prassi locale. Mancava un grado d’appello formale, ma si permetteva ai litiganti di cambiare tribunale per ottenere una sentenza favorevole.[250] Il decimo sultano, Solimano I (1494-1566) fu conosciuto tra i suoi sudditi come Suleiman Kanuni ("il Legislatore") per via della promulgazione di un fondamentale codice di leggi.[251]

Il Grande codice Ming, promulgato nel 1397, fu la base per le successive legislazioni della dinastia Qing. Le prime versioni del codice Qing, datate 1646, 1670 e 1723, erano infatti molto simili a quello dei Ming, mantenendone l’impianto generale e la suddivisione in sette libri. Nel 1740 fu introdotto un nuovo testo commentato, che seguiva lo stesso schema strutturale e rimase in vigore, con poche modifiche, fino al 1905.[252] Tali codici erano di natura prevalentemente penalistica ma disciplinavano anche ambiti familiari, patrimoniali e amministrativi in forma sanzionatoria. Le pene, commisurate allo status sociale, andavano dalla fustigazione alla morte, spesso sostituibili con sanzioni pecuniarie; il carcere era pressoché assente. La confessione, anche ottenuta con tortura, era centrale. Il diritto scritto era integrato da dottrina confuciana e consuetudini locali. Famiglie e villaggi applicavano regole proprie e favorivano la mediazione. I magistrati, assistiti da esperti, amministravano la giustizia; le sentenze più gravi richiedevano conferma superiore, quelle capitali spesso l'approvazione imperiale.[253]

Con l'ascesa dei Tokugawa nel 1600, il Giappone entrò in un lungo periodo di stabilità (epoca Edo) che influenzò anche il diritto. Nel 1615 furono emanate due raccolte legislative: il Buke shohatto, per i militari, e il Kuge Shohatto, per la corte imperiale. Nel 1742 fu compilato il Kujikata Osadamegaki, una raccolta in due volumi di decisioni penali e amministrative per i funzionari dello shogunato. Il secondo volume, segreto, era riservato a pochi ufficiali, in linea con l'ideale confuciano secondo cui il popolo doveva ignorare le leggi. Le regole procedurali erano sconosciute alla popolazione, i tribunali shogunali erano pochi e lontani, e la responsabilità collettiva (goningumi) scoraggiava il ricorso alla giustizia formale, favorendo soluzioni conciliative. Le cause erano rare, avviate su istanza privata o d’ufficio, e le pene, spesso crudeli, variavano in base allo status sociale di colpevoli e vittime.[254] Nel 1392, in Corea, il generale Taejo di Joseon fondò la dinastia Chosŏn, che governò fino al 1910, adottando il neoconfucianesimo e il codice Ming come base legislativa. Pur ispirandosi al modello cinese, fu mantenuto un legame con le tradizioni locali, tra cui elementi buddisti, sciamanici e taoisti. I Sei Codici del Governo (1397) e il Kyŏngguk taejŏn (1485) consolidarono l’ordinamento confuciano, rimasto in vigore con poche modifiche. Dal tardo XVII secolo, iniziò una lunga fase di decadenza e isolamento, segnata da crisi interne e disgregazione sociale che influirono sul diritto.[255]

Remove ads

Età contemporanea

Riepilogo

Prospettiva

L'Ottocento, l'età delle codificazioni

Alla fine del XVIII secolo, in Europa vigeva ancora un diritto di matrice medievale, basato sul diritto romano e su una pluralità di fonti (commentari, consilia, trattati, legislazioni monarchiche,...), che rendevano incerti i giudizi e favorivano disuguaglianze tipiche dell'Ancien Régime. Le critiche degli illuministi e la rivoluzione francese portarono a una rottura con questo sistema e alla nascita di un nuovo modello giuridico: la codificazione.[256]

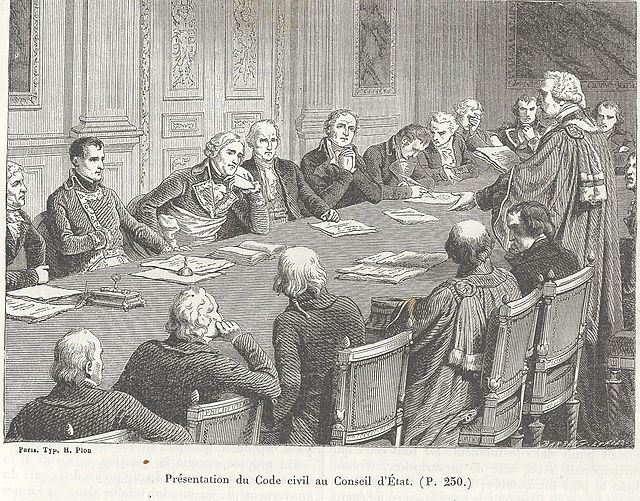

Il Codice civile francese, detto anche "codice napoleonico" fu il primo e più emblematico esempio di questo cambiamento. Nato da un processo travagliato avviato durante la rivoluzione e concluso sotto Napoleone, fu promulgato nel 1804 e segnò la cancellazione di tutto il diritto precedente. Il codice era pensato come unico riferimento giuridico, completo e autosufficiente, articolato in tre libri (persone, beni, acquisto della proprietà) e ispirato a un linguaggio chiaro ed elegante. Sul piano sociale, il codice trovò un compromesso tra tradizione e innovazioni rivoluzionarie: il matrimonio divenne contratto civile; il marito riacquistò autorità sulla moglie; il divorzio fu mantenuto ma ridimensionato; e si affermò una concezione assoluta della proprietà, riservata all'innovativa figura del "cittadino" come unico soggetto del diritto privato, superando le distinzioni tra nobili, borghesi ed ecclesiastici.[257][258][259][260]

Il codice napoleonico si diffuse rapidamente in Europa, spesso imposto con la forza nei territori dominati dalla Francia in seguito alle guerre napoleoniche, e influenzò anche molte realtà extraeuropee, dando avvio alla stagione delle grandi codificazioni dell'Ottocento.[261][262] Tra gli esempi più importanti vi fu il Codice civile austriaco del 1811 (ABGB), che unificò il diritto nei domini asburgici. Meno radicale di quello francese, l'ABGB mantenne alcuni elementi del diritto romano e medievale, e una maggiore apertura all'interpretazione, ma anticipò anche concetti moderni.[263] In Italia, l’esperienza napoleonica lasciò un'impronta duratura nella codificazione del diritto. Il Regno delle Due Sicilie fu il primo a emanare codici sul modello francese nel 1819. Seguirono Parma (1820), il Regno di Sardegna (con il codice albertino del 1837) e, in parte, anche il Lombardo-Veneto e la Toscana, con esiti diversi.[264] In Spagna, la Costituzione del 1812 diede impulso alla codificazione, portando nel 1829 al Código de Comercio. Il progetto di un codice civile iniziò nel 1851 ma incontrò resistenze legate alla difesa delle norme regionali tradizionali (fueros). Dopo un dibattito e un fallimento nel 1881, nel 1888 fu emanato un codice a funzione suppletiva, destinato ad applicarsi solo dove le leggi locali non intervenivano, dando ampio spazio anche alla consuetudine purché compatibile con legge, ordine pubblico e morale.[265][266][267] Nel sistema di common law in uso in Inghilterra, basato sulle decisioni giudiziarie e sul principio dello stare decisis, la codificazione era vista come un’intrusione nel diritto, contraria alla tradizione. Tuttavia, alcuni giuristi come Jeremy Bentham, influenzati dall'illuminismo e dall'utilitarismo, sostennero la necessità di codici per semplificare e rendere certe le leggi.[268]

Anche l'Impero ottomano, nel contesto del più ampio processo di modernizzazione delle sue strutture noto come Tanzimat, emanò un proprio codice civile (Mejelle) entrato in vigore nel 1877. Questo codice, ispirato alla scuola hanafita ma riformulato secondo criteri sistematici e moderni, rappresentò un tentativo di conciliare la tradizione giuridica islamica con la forma codificata dei modelli europei. Dopo la dissoluzione dell'Impero ottomano, la Mejelle rimase in vigore per diversi decenni in molti degli Stati sorti dalle sue ceneri. Nel 1876 era stata anche promulgata la prima Costituzione ottomana, che inaugurava la "prima era costituzionale", segnando un ulteriore passo verso l’introduzione di istituzioni statali moderne e rappresentative.

Le codificazioni portarono alla nascita del positivismo giuridico: la legge divenne l’unica fonte del diritto e il giudice fu visto come semplice applicatore del codice, senza o con pochi margini interpretativi in ossequio alla cosiddetta scuola dell'esegesi. Tuttavia, questo approccio si rivelò presto illusorio: la legge non poteva prevedere ogni caso, e anche i giuristi esegeti finirono per interpretare il codice, pur restando formalmente fedeli al testo.[269][270][271][272]

In Germania, l'idea di codificazione incontrò fin da subito resistenza. Anton Thibaut ne fu sostenitore, ma Friedrich Carl von Savigny ne divenne il principale oppositore; fu fondatore della scuola storica del diritto che proponeva l'idea che il diritto nasce dallo spirito del popolo e si sviluppa storicamente, non per volontà legislativa. Questa corrente ebbe grande influenza nel mondo tedesco, in particolare per l'uso critico delle fonti romane. Dalla scuola storica nacque la pandettistica, che puntava a una sistematizzazione concettuale del diritto romano. I suoi esponenti, tra cui Puchta e Windscheid, elaborarono concetti fondamentali del diritto moderno, come il negozio giuridico preparando la strada ad un codice. L'unificazione tedesca del 1871 favorì l’avvio del processo e dal 1873, una commissione iniziò a elaborare il testo. Dopo bocciature, revisioni e opposizioni politiche, il codice tedesco fu approvato nel 1896 ed entrò in vigore nel 1900. Il Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) è diviso in cinque libri (parte generale, obbligazioni, beni, famiglia, successioni) e riflette un’impostazione liberale e positivista con un linguaggio tecnico, destinato a giuristi. Prevede il matrimonio civile e il divorzio per cause specifiche, tutela la proprietà privata e introduce concetti come il "negozio giuridico". Contiene alcune concessioni sociali, come limitazioni all’abuso del diritto e protezioni per i lavoratori. Nonostante iniziali critiche, il BGB è considerato un capolavoro legislativo dell’Ottocento ed è tuttora in vigore in Germania con modifiche, avendo inoltre influenzato molti codici civili nel mondo.[273][274][275]

Alle origini del diritto moderno: scienza e società tra XIX e XX secolo

L'Ottocento fu anche il secolo della seconda rivoluzione industriale, causa di un profondo cambiamento sociale che che creò una vasta fascia di popolazione priva di protezioni. In risposta, la classe operaia cominciò a farsi valere socialmente e politicamente, ottenendo tra il XIX e il XX secolo importanti riconoscimenti legislativi che segnarono la nascita del diritto del lavoro. Dopo anni di divieto alle associazioni di lavoratori, nel 1871 in Inghilterra venne approvato il Trade Union Act, che legalizzò i sindacati, seppur con restrizioni. In Francia, dopo '’abrogazione della Legge Le Chapelier, la legalizzazione dei sindacati arrivò nel 1884. In Italia, il movimento sindacale si sviluppò dalle società di mutuo soccorso e dalle Camere del Lavoro; nel 1889 il codice penale Zanardelli depenalizzò lo sciopero pacifico, pur lasciando conseguenze civili.[276][277][278][279] In Germania, per contenere la crescita delle sinistre, Bismarck introdusse riforme pionieristiche a tutela dei lavoratori, istituendo assicurazioni per malattia, infortuni e pensioni, creando le basi dello Stato sociale. Simili interventi furono realizzati anche in Italia tra il 1902 e il 1924. Fino a tutto l’Ottocento il contratto di lavoro rimase basato sul modello di locazione d’opera, che poneva il lavoratore in una posizione contrattuale debole. Già nel 1889 Otto von Gierke evidenziò questa disparità, sottolineando il legame personale e di solidarietà tra datore e prestatore di lavoro. I primi esempi di disciplina contrattuale specifica si ebbero nel 1900 in Belgio e poi nei Paesi Bassi. Alcuni giuristi iniziarono a sviluppare il diritto del lavoro come branca autonoma, preludio a importanti evoluzioni nel secolo successivo.[280][281]