トップQs

タイムライン

チャット

視点

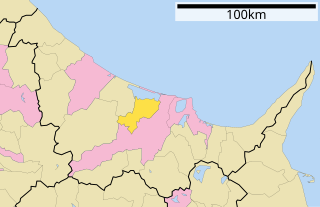

佐呂間町

北海道常呂郡の町 ウィキペディアから

Remove ads

佐呂間町(さろまちょう)は、北海道オホーツク総合振興局管内の常呂郡にある町。

Remove ads

概要

オホーツク総合振興局管内のほぼ中央に位置し、町域の北側はサロマ湖に面する[1]。サロマ湖で養殖されるホタテ、カボチャ等が特産品[1]。

町名の由来は、アイヌ語のサロ・オマ・ペットsar-oma-pet(葦のあるところ「サラ・オマ(葦のあるところの沼)から、大正4年の村名改称の際「佐呂間」としたもの[2]。

地理

オホーツク総合振興局中部に位置。北部はサロマ湖に接する。南部は丘陵地帯。

気候

要約

視点

ケッペンの気候区分によると、佐呂間町は湿潤大陸性気候に属する。寒暖の差が大きく気温の年較差、日較差が大きい顕著な大陸性気候である。降雪量が多く、豪雪地帯に指定されている。サロマ湖に面した町であるが、アメダスは沿岸のオホーツク海側の地域よりは内陸の山間部に位置しているため、冬季は-30℃を下回る気温が観測されることがあり、近年では2020年2月9日に-30.3℃を観測している。

一方、初夏〜真夏に掛けて記録的な猛暑になることがある。2019年5月26日に観測した最高気温39.5°Cは、国内で5月に観測した最も高い気温である[3]。また、北海道内で観測した最も高い気温でもある[4]。

Remove ads

歴史

- 1858年(安政5年)松浦武四郎は、鐺沸を探索する。

- 1894年(明治27年) 青森県東津軽郡出身の鈴木甚五郎が浜佐呂間に入植する(佐呂間町の開基)。

- 1901年(明治34年) サロマベツ原野殖民地区割設定。

- 1911年(明治44年)4月21日 栃木県谷中村民(足尾鉱毒事件被災者)がサロマベツ原野(現栃木地区)へ移住。

- 1915年(大正4年)4月 二級町村制施行、鐺沸村(とうふつ)となる。

- 1915年(大正4年)11月 常呂村(のちの常呂町、現北見市)へ一部を分割、村名を佐呂間村に改称。

- 1917年(大正6年)8月19日 降雹。800町歩の農地に被害が出て収穫が皆無[7]。

- 1948年(昭和23年)4月 若佐村(現若佐地区[8])を分村。

- 1950年(昭和25年)11月 下湧別村(現湧別町)の一部を編入(現在の若里地区)。

- 1953年(昭和28年)4月 町へ昇格、佐呂間町となる。

- 1955年(昭和30年) 町内に13字を設置(富武士、浪速、幌岩、下佐呂間、仁倉、知来、幸町、永代町、宮前町、東、北、西富、若里)

- 1956年(昭和31年)9月 佐呂間町、若佐村廃止。両町村を合わせて新たに佐呂間町が設置される。

- 1971年(昭和46年)4月21日 栃木地区13戸の農家が集まり栃木県知事と県会議長宛に3回目の帰県請願書を提出。

- 1989年(平成元年) 佐呂間町交通公園、オープン。

- 1994年(平成6年) 開基100年。

- 2006年(平成18年)11月7日 午後1時20分ごろ、竜巻により佐呂間町若佐で作業用のプレハブ小屋数棟が巻き込まれ、建物とともに飛ばされ下敷きとなった9名が死亡、負傷者23名を出した(北海道佐呂間町竜巻災害参照)。

- 2007年(平成19年)11月2日 釧路信用組合佐呂間支店が同組合北見支店に業務継承し、遠紋エリアから撤退。

(時系列は全て、日本標準時)

Remove ads

経済

産業

サロマ湖沿岸部では漁業(浜佐呂間漁港・富武士漁港)が発達、ホタテ、カキの養殖が盛ん。丘陵部では農業(畑作)、酪農、林業が発達。

特産品はカボチャ。

立地企業

- 北勝水産

農協・漁協

- 佐呂間町農業協同組合(JAサロマ)

- 佐呂間漁業協同組合

- 常呂漁業協同組合佐呂間支所

- 北海道農業共済組合(NOSAI北海道)佐呂間家畜診療所

金融機関

- 遠軽信用金庫 - 佐呂間支店、佐呂間支店若佐出張所

商業

- Aコープサロマ

- サンショップよしの

- イエローグローブ佐呂間店

郵便

- 佐呂間郵便局(集配局)

- 浜佐呂間郵便局

- 若佐郵便局

- 北見栄郵便局

- 富武士簡易郵便局

- 若里簡易郵便局

- 佐呂間郵便局

官公庁・公共機関

佐呂間町役場

- 佐呂間町役場(字永代町3-1)

警察

- 遠軽警察署

- 佐呂間駐在所

- 浜佐呂間駐在所

- 若佐駐在所

消防署

- 遠軽地区広域組合消防署

- 佐呂間出張所

姉妹都市・提携都市

姉妹都市

地域

人口

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 佐呂間町と全国の年齢別人口分布(2005年) | 佐呂間町の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 佐呂間町

■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

佐呂間町(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

教育

- 北海道佐呂間高等学校

- 中学校

- 佐呂間

- 小学校

- 佐呂間、浜佐呂間、若佐

交通

空港

当町に近い空港は以下の2空港。いずれも当町との間を直接結ぶ公共交通機関は運行されていない。

鉄道

鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR北海道石北本線の北見駅あるいは遠軽駅。

1987年3月19日までは湧網線が通っていた。町内には浜床丹仮乗降場、床丹駅、若里仮乗降場、佐呂間駅、堺橋仮乗降場、興生沢仮乗降場、知来駅、紅葉橋仮乗降場、仁倉駅、浜佐呂間駅が設置されていた。

路線バス

- 佐呂間町ふれあいバス - 佐呂間バスターミナルを中心に運行する。町内を運行する町内路線のほか、周辺の遠軽町・北見市中心部・北見市常呂町・網走市と佐呂間町を結ぶ町外路線がある。町内路線・町外路線ともに誰でも利用可能だが、町外路線は運行日が限定される。

- 町内各方面

- 遠軽共立病院・遠軽厚生病院・遠軽やまぐち眼科・遠軽木楽館 - 佐呂間町

- 北見赤十字病院・道東の森総合病院 - 佐呂間町

- 北海道立向陽ケ丘病院・網走厚生病院・常呂厚生病院 - 佐呂間町

- 湧別町営バス - 2024年(令和6年)6月4日より週2日運行[9]。

- 高速バス「イーグルライナー」(斜里バス運行) - 町内の若佐停留所に停車する。札幌行きは昼行、札幌発は夜行での運行となっている。

- 札幌市 - 佐呂間町若佐

なお、網走バスが運行していた網走方面、中湧別方面(国鉄湧網線廃止代替バス)、北海道北見バスが運行していた留辺蘂方面、遠軽方面の路線が2010年(平成22年)10月1日に廃止されたことにより、当町内から民営の一般路線バスが消滅した。現在、当町内と町外を結び毎日運行される公共交通機関は上記の高速バス「イーグルライナー」のみとなっている。ふれあいバスは町内から近隣市町の医療施設への通院利用を主目的とした運行となっており運行日が限定され、鉄道駅前には発着しない。

道路

- なし

- 道の駅サロマ湖

Remove ads

名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事

祭事

- サロマ湖100キロウルトラマラソン 6月下旬[10]

- サロマ大収穫祭[10]

- シンデレラ夢まつり 9月 町の特産品カボチャをテーマにしたお祭り(2022年に開催終了)[10][11]

観光

その他

- 栃木神社 - 宇都宮二荒山神社から分霊。

- 栃木橋

出身有名人

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads