トップQs

タイムライン

チャット

視点

日本語の音韻

日本語における音素の体系 ウィキペディアから

Remove ads

日本語の音韻(にほんごのおんいん)は、日本語において別々の音と分析される抽象的な音の全体である。これらの音韻は一つの体系をなす。

モーラ

→詳細は「モーラ」を参照

日本語は典型的なモーラ言語であり、長母音や語末に /N/ のある音節は2モーラと数える。各モーラがおおむね同じ時間になるように発話される。例えば、「ヨーロッパ」(/joRroQpa/) という単語は5モーラである。

服部四郎の解釈では(音素/'/を認め、引き音素を認めない場合)、日本語のモーラは以下のいずれかに属する。

- CV (子音+母音)

- CjV (拗音。母音は /a/、/o/、/u/ のいずれか)

- V・/N/・/Q/ (長音・撥音・促音)

モーラの一覧

日本語のモーラの一覧を示す。外来語にのみ出現する音(例:シェ)はこの表には含まない。

Remove ads

母音

要約

視点

→「母音」も参照

母音の一覧

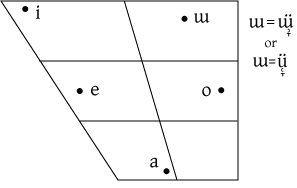

左側を向いた人の口の中を模式的に示したもの。左へ行くほど舌が前に出、上へ行くほど口が狭まることを表す。

日本語標準語の母音は /a/ /i/ /u/ /e/ /o/ の5つで構成される[2]。モーラから流用して「あ・い・う・え・お」とも表記される。

各母音の特徴

- /a/「あ」: 中舌的であり、完全な広母音でもない。精密表記では [ä] 。

- /i/「い」: 少し広めであり、精密表記では [ɪ̟] と表す。

- /e/「え」: 広めであり、精密表記では半狭母音 [e] と半広母音 [ɛ] の中間音 [e̞] のように表す。

- /o/「お」: 広めであり、円唇が弱いという特性を持つ。精密表記では 半狭母音 [o] と半広母音 [ɔ] の中間音 [o̞͑] のように表す。

- /u/「う」: 日本語の特徴的な母音で、東京方言では、英語などの [u] のような円唇後舌母音より、少し中舌よりで、それに伴い円唇性が弱まり、中舌母音のような張唇でも円唇でもないニュートラルな唇か、それよりほんの僅かに前に突き出した唇で発音される、微円唇後舌め広めの狭母音 [ɯ̹̽] である[3]。これは舌と唇の動きの連関で、前舌母音は張唇、中舌母音は平唇・ニュートラル(ただしニュートラルは、現行のIPA表記では非円唇として、張唇と同じカテゴリーに入れられている)、後舌母音は円唇となるのが自然であるという法則に適っている[4]。しかし「う」は母音融合などで見られるように、音韻上は未だに円唇後舌狭母音として機能する[5]。円唇性の弱さを強調するために、[ɯ] を使うこともあるが[6]、これは本来朝鮮語に見られる、iのような完全な張唇でありながら、u のように後舌の狭母音を表す記号であり、円唇性が減衰しつつも残存し、かつ後舌よりやや前よりである日本語の母音「う」の音声とは違いを有する。またこの種の母音は、唇と舌の連関から外れるため、母音数5以上の言語でない限り、発生するのは稀である。

母音の無声化

多くの日本語方言では、無声子音に挟まれアクセントを伴わない母音 /i/・/u/ が無声化する[8]。無声化した母音の隣接した音節では通常は無声化しない。さらに単語の終わりの抑揚が低い時は、そこの無声子音の後の /i/・/u/ が無声化する。更に、/si, ti, hi, su, tu, hu/ の場合は無声母音すら持たず、持ったとしても、その長さは極度に短い。

| /kutuꜜ/ > [kɯ̥.tsɯ̈] | kutsu 靴 | /kisitu/ > [kʲi̥.ɕi.tsɯ̈] | kishitsu 気質 | ||||

| /tiꜜsiki/ > [t͡ɕi.ɕ.kʲi] | chishiki 知識 | /hikaku/ > [ç.kɑ.kɯ] | hikaku 比較 | ||||

より小さい範囲に /o/ が2拍以上隣接していると無声化することがある。

| /kokoꜜro/ > [ko̥koɾ̠o] | kokoro 心 |

鼻音化

/m/・/n/ に隣接している時、母音はわずかに鼻音化する(鼻にかかった声で話される)。撥音 /N/ の前の母音ではかなり鼻にかかった声で話される。

| /seesaN/ > [seːsãɴ] | seisan 生産 | /haNgaku/ > [hɑ̃ŋ.ŋɑ.kɯ] | hangaku 半額 |

声門閉鎖音挿入

単語の始めと終わりで、それぞれ声門閉鎖音 [ʔ] が発音されることがある。これは以下の言葉(単独で発音される)で表される。

| /eꜜN/ > [(ʔ)ẽɴ]: | en 円 | ||

| /kisiꜜ/ > [kʲi̥.ɕiʔ]: | kishi 岸 | ||

| /uꜜ/ > [(ʔ)ɯʔ]: | u 鵜 |

単語の最終的な語が強調されて口にする時、この声門閉鎖音は明らかに聞き取れて時々、促音で表される。これは「あっ」と「えっ」のような感動詞でも見つかる。

長母音

→「長母音」も参照

日本語の母音には長短の区別があるが、これを音韻的にどう解釈するかは説が分かれる。「伸ばし音素」のようなものを認めることも、長母音を単に2つの(短)母音が並んだものと考えることも可能である。(下記#/R/を参照)

Remove ads

子音

要約

視点

→「子音」も参照

子音の一覧

日本語標準語の子音の主な音声には以下が現われる。平仮名の例は代表としてア段のものを記す。

- 上の表の括弧内の子音は異音である。

- /p/・/t/・/k/ は通常弱い有気音になる[9]。

- 子音は /i/ または /j/ の前では強く口蓋化される。[n] → [nʲ]、[p] → [pʲ] など。

- /t/・/d/・/n/ は舌端音で歯音(つまり、舌は、上の歯の後ろと歯茎の前部と接触する)として調音される。 [t̻]・[d̻]・[n̻]

- /t/・/d/は舌端音で歯音、/s/・/z/ は舌端音の歯茎音である。

- /ɸ/ は主に外来語に現れる。独立した音素とみなさないこともできる。/u/ の前では /h/ と区別されない。

- /ŋ/ (ガ行鼻濁音)は一部の話者にのみ現れ、それ以外の話者は /ɡ/ と区別しない。これが /ɡ/ と異なる音素かどうかについては議論がある。

- /ɡ/ は(ガ行鼻濁音にならない場合)母音間では摩擦音 [ɣ] になることが多い。

- /b/ は母音間では摩擦音 [β] になることが多い[10]。

- /z/ は破擦音として現れることが多い。典型的には語頭と撥音 /ɴ/ の後で破擦音 [dz]、母音の後ろでは摩擦音 [z] になる。

- /r/ はさまざまな形であらわれる。服部によると調音部位も後続する母音によって異なる[11]。IPAハンドブックによれば[12]、

- /h/ は /i/ の前では無声硬口蓋摩擦音 [ç] になり、/u/ の前では無声両唇摩擦音 [ɸ] になる[13]。

- /w/ は母音 /u/ と同様に、唇を突き出したり丸めたりせず、上唇と下唇を近づけて、その狭い隙間から音を出す両唇接近音 [β̞]。この音を軟口蓋接近音 [ɰ] で表すこともある[14]。

各子音の特徴

撥音/N/の子音

促音 /Q/ の子音

促音 /Q/ の子音は後にくる子音によって変わってくる。

- 破裂音の前ではその破裂音の内破音である。

- /p/ の前では [p̚] になる。

- 例 葉っぱ [hap̚pa]

- /t/ の前では [t̚] になる。

- 例 打った [ut̚ta]

- /k/ の前では [k̚] になる。

- 例 作家 [sak̚ka]

- /p/ の前では [p̚] になる。

- 破擦音の前では内破音の[t]になる。

- 例 一致 [it̚tɕi]

- 例 ブリッジ [buɽit̚dʑi]

- 例 グッズ [gut̚dzu]

- 例 三つ [mit̚tsu]

- 摩擦音の前ではその摩擦音を伸ばす。

- 例 あっさり [assaɾʲi]

- 例 一緒 [iɕɕo]

- 例 バッハ [bahha]

- 例 ビュッフェ [bjuɸɸe]

- 例 ワッフル [waɸɸuɽu]

- 語末では声門閉鎖音 [ʔ] になる。

- 例 あっ [aʔ]

子音の音韻的解釈上の議論

/'/

服部四郎は、母音ではじまる音節(ア行・ヤ行・ワ行)の前に子音 /'/ があると考え[15]、これによっていくつかの音声的事実を説明できるとする。この音素を立てた場合、日本語のすべての音節は子音で始まることになる。柴谷方良は /'/ の存在を疑っている[16]。

/ŋ/

服部四郎は、/ŋ/ を /ɡ/ とは別の音素とする[17]。

- /ooŋarasu/ (大鴉)と /oogarasu/ (大ガラス)のような最小対がある。

- 語頭でも /ŋa/ 「が、(しかし……)」のように言うことがある。

ということを根拠とする。しかし、多くの学者はこれに反対している[18]。

/c/

「チ・ツ」の子音が「タ・テ・ト」の子音と音韻的に同じかどうかについては議論がある。服部四郎は /t/ が /j/ /i/ /u/ の前だけで破擦音になる理由がないとして、/t/ とは別に /c/ を立てる[19]。しかし /c/ を認めず、「チ・ツ」を /ti/・/tu/ とする解釈もある[20]。

前者の解釈では /ti/・/tu/ および /di/・/du/ は空き間(あきま)になっている(理論的には存在するが歴史的理由でその音をもつ語が存在しない)と解釈する。後者の解釈では /di/・/du/ は /zi/・/zu/ と中和していると考えることになる。

/Q/

服部四郎は促音を音素 /Q/ とする。たとえば「あった」は /aQta/ になる。これを /atta/ と解釈することも可能である。

/R/

金田一春彦は長音のために長音素を立てる[21]。服部四郎は音声的実体がないとしてこれに反対するが[22]、柴谷方良は金田一春彦に賛成する[23]。

Remove ads

アクセント

→詳細は「アクセント § 日本語のアクセント」、および「日本語の方言のアクセント」を参照

日本語東京方言は高低アクセントを持つ。すなわち、一語のうちの最後に高くなるモーラが語によって決まっている。服部四郎の用語ではこれをアクセント核と呼ぶ。金田一春彦は低くなるモーラの前にアクセントの滝があると考える(ダウンステップを参照)。

各モーラの高さはアクセント核から予測可能である。アクセント核が第2モーラ以降にあれば第1モーラは通常低い。第2モーラからアクセント核のあるモーラまでは高く、それ以降は低い。アクセント核のない、いわゆる平板調の語もある。

連音

音韻研究の歴史

要約

視点

古代における音韻研究としては、万葉仮名の作成や音図の作成がある[24]。また平安時代初期における悉曇学の伝来は、日本語の清濁についての認識を示した[25]。中世末期には宣教師たちによる日本語研究が行われ、従来の日本人とは違った観点を示している[26]。

江戸時代初期に文芸復興の機運が高まると、それに乗って『韻鏡』研究を中心とした書物が多く出版され、次第に新しい漢字音研究が起きた[27]。この研究は外国語音としての性格を堅持しており、国語音について寄与するところは少なかったが、音図に対する理解を深めることになり、文雄『磨光韻鏡』や太田全斎『漢呉音図』などが出た[27]。こうした漢字音の研究は、万葉仮名の音価の問題や上代語の音韻にも繋がり、例えば本居宣長『漢字三音考』『字音仮字用格』『地名字音転用例』などがある[28]。また悉曇学や蘭学においても言及が見られる[27]。なお国語音そのものについての研究は、仮名遣いの研究より起きたもので、とりわけ契沖によって古文献の考証で仮名遣いを定めるという態度が確立すると、古文献における用字法の研究が起こり、やがては古代音韻の解明に繋がっていった[29]。

このように江戸時代までの研究の中で、音韻についての研究は、上代音韻や漢字音・悉曇などの僅かなものを除いて、見出されることは少なかった[30][31]。そうした事情が一新したのは、時代が明治に入って西洋言語学の輸入に伴い、例えば上田萬年の「P音考」に見られるように、音声に関する知識が要求されるようになってからである[31][32]。明治の後半には、来朝した外国人の学者たちによって音声の実験的研究が紹介され、その刺激は佐久間鼎や神保格などに及んだ[31][32]。大正の初年の頃には、標準語の確立・普及という機運が高まって、日本語(特に東京の言葉)の音声に関する正確な知識が要求されるようになり、それと呼応して音声学の体系が整理された[31][32]。

一方、対象を古い時代の日本語に求める音韻の実証的研究については、例えば橋本進吉が国語史の分野に多大な貢献をなしている[33]。また橋本の弟子にあたる有坂秀世は、1932年に『國語と國文學』誌上に掲載した論文「古事記に於けるモの仮名の用法について」において、古代日本語における音節結合の存在を指摘した[34]。有坂の論文が掲載される1か月前には、池上禎造の論文「古事記に於ける仮名『毛・母』に就いて」が『國語・國文』誌上に掲載されており、有坂とほぼ同内容のことを指摘している[35]。こうして両人が発見した母音調和的現象は、後に研究史上において「有坂・池上法則」と呼ばれる[35][36]。なお有坂は、伝統的音韻学を継承して、その近代的理論化を「音韻論」の名で推進しようとしていた[37]。これに橋本は当初こそ抵抗していたが、大学の定年退官直前に受け入れて「国語音韻史」の講義題目として使用して以来、分野としての「音韻(史)」が定着するようになった[38]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads