Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Europäische Weltraumorganisation

Zusammenschluss europäischer Staaten zur Weltraumforschung Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die Europäische Weltraumorganisation (englisch European Space Agency, kurz ESA; französisch Agence spatiale européenne , ASE) ist eine internationale Organisation 23 europäischer Staaten für die Koordinierung und den Betrieb gemeinsamer Raumfahrtaktivitäten. Sie wurde 1975 gegründet, um Europa technisch und politisch unabhängiger von den Raumfahrtnationen Sowjetunion und Vereinigte Staaten zu machen. Die ESA hat ihren Sitz in Paris und beschäftigte im Jahr 2022 etwa 2200 Mitarbeiter. Generaldirektor der Organisation ist seit März 2021 der Österreicher Josef Aschbacher.

Die ESA ist die Nachfolgeorganisation der ELDO, der ESRO und der Europäischen Fernmeldesatelliten-Konferenz (CETS). Wie diese beschränkt sie sich in ihren Projekten zur Weltraumerforschung und -nutzung „ausschließlich auf friedliche Zwecke“. Die ESA ist keine Unterorganisation der Europäischen Union, allerdings durch das Weltraumprogramm der Europäischen Union eng mit EU und den nationalen Raumfahrtagenturen ihrer Mitgliedstaaten verflochten. Die Mehrzahl der EU-Staaten ist an der ESA beteiligt, außerdem die Schweiz, Norwegen und das Vereinigte Königreich.[4][5] Die ESA ist gemeinsam mit der NASA Gründungsmitglied des Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS).

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Die Vorgeschichte

Nach dem Zweiten Weltkrieg verließen viele europäische Luft- und Raumfahringenieure und -wissenschaftler Westeuropa, um in den Vereinigten Staaten oder der Sowjetunion zu arbeiten.[6][7] Der Aufschwung in den 1950er-Jahren ermöglichte Investitionen der westeuropäischen Staaten in Forschung und Raumfahrt. Die europäischen Wissenschaftler erkannten jedoch, dass nationale Projekte nicht mit den beiden Supermächten konkurrieren konnten. Bereits 1958, nur wenige Monate nach dem Sputnikschock, trafen sich Edoardo Amaldi und Pierre Auger, zwei bedeutende Mitglieder der westeuropäischen Wissenschaftsgemeinde, um die Gründung einer gemeinsamen westeuropäischen Weltraumorganisation zu besprechen. Das Treffen wurde von wissenschaftlichen Repräsentanten aus acht Staaten begleitet.

Die westeuropäischen Nationen entschieden sich, zwei getrennte Agenturen zu schaffen: die ELDO (European Launcher Development Organisation) sollte Trägersysteme entwickeln und bauen und die ESRO (Europäische Weltraumforschungsorganisation) sollte die wissenschaftlichen Satelliten entwickeln. Die ESRO wurde am 20. März 1964 durch ein am 14. Juni 1962 unterzeichnetes Abkommen gegründet. Von 1968 bis 1972 feierte ESRO ihre ersten Erfolge: Sieben Forschungssatelliten wurden mithilfe amerikanischer Trägersysteme in den Orbit gebracht. ELDO hingegen konnte während ihres Bestehens keine Trägerrakete starten. Beide Organisationen waren unterfinanziert und die Auftrennung in zwei Organisationen bewährte sich nicht.

Die Gründung

Die ESA wurde am 30. Mai 1975 mit dem Übereinkommen zur Gründung einer Europäischen Weltraumorganisation mit Unterzeichnung eines Abkommens durch ihre zehn ursprünglichen Gründungsmitglieder als Zusammenschluss von ESRO und ELDO gegründet.[8][9] Nach Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde durch Frankreich trat die Gründung am 30. Oktober 1980 in Kraft.[9][10][11]

Die Gründung der ESA bezweckte eine bessere Koordinierung der europäischen Raumfahrtaktivitäten, um technisch gegenüber den großen Raumfahrtnationen Sowjetunion und Vereinigte Staaten gleichberechtigt auftreten zu können. Wie zuvor bei der ESRO ist auch bei der ESA die Teilnahme am wissenschaftlichen Programm für alle Mitglieder verpflichtend, während an weiteren Programmen wie Anwendungssatelliten, Trägerraketen oder bemannte Raumfahrt nur Staaten teilnehmen, die daran Interesse haben und Beiträge dazu leisten wollen. Die ESA vergibt entsprechend den Mitgliedsbeiträgen zu den jeweiligen Programmen Aufträge an die Raumfahrtfirmen der an den Programmen beteiligten Staaten.[12]

Die Anfänge

Anfang der 1970er-Jahre, als sich der Wettstreit um den Vorstoß ins Weltall zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion gelegt hatte und die Budgets der Raumfahrtagenturen dramatisch gekürzt wurden, etablierte sich die ESA als ein Vorreiter in der friedlichen Erforschung des Alls. 1975 startete sie mit dem Satelliten COS-B ihre erste große wissenschaftliche Mission. In Kooperation mit der NASA und dem britischen SERC wurde 1978 IUE gestartet, das erste Weltraumteleskop in einer Erdumlaufbahn. Es war bis September 1996 in Betrieb.

Es folgte eine Vielzahl von erfolgreichen Projekten im Erdorbit, und 1985 begann mit der Raumsonde Giotto die erste europäische Tiefraummission. Giotto untersuchte 1986 den Halleyschen Kometen und 1992 den Kometen Grigg-Skjellerup. In der folgenden Zeit wurde – teilweise in Kooperation mit der NASA – eine große Zahl an Projekten gestartet. Als Nachfolgeorganisation der ELDO entwickelte die ESA in dieser Zeit auch neue Trägerraketen für kommerzielle und wissenschaftliche Nutzlasten im Rahmen des Ariane-Programms.

Die Geschichte seit der Jahrtausendwende

Im neuen Jahrtausend wurde die ESA neben Raumfahrtagenturen wie der NASA, ISRO, JAXA und Roskosmos zu einer Größe in der Weltraumforschung, auch durch gemeinsame Projekte mit diesen internationalen Partnern. Neben bedeutenden eigenen Forschungsmissionen wie den Raumsonden Solar Orbiter und Juice ist die ESA unter anderem an der Internationalen Raumstation, dem James Webb Space Telescope und dem Artemis-Programm beteiligt, den bislang aufwändigsten Raumfahrtprojekten der Menschheit. Die von der ESA initiierte Rakete Ariane 5 war eine der bislang erfolgreichsten und zuverlässigsten Schwerlastraketen; das gemeinsam mit der EU entworfene Galileo-Navigationssystem garantiert Europa – nach anfänglichen Schwierigkeiten – eine Unabhängigkeit vom amerikanischen GPS. Generell führten diverse Umstände bei der Zusammenarbeit mit der NASA (z. B. rechtliche Einschränkungen bezüglich des Informationsaustauschs, unkalkulierbare Projekteinstellungen durch plötzliche Finanzmittelstreichung) dazu, dass die ESA in allen Bereichen eine stärkere Unabhängigkeit verfolgte und neuere Missionen häufiger in Eigenregie oder in Kooperation mit anderen Partnern wie Roskosmos oder JAXA anging.

Im Laufe der Zeit bekam die kommerzielle Komponente der Entwicklung und Vermarktung von Weltraumtechnologie und Weltraumdienstleistungen und die Förderung und Unterstützung der europäischen Raumfahrtindustrie ein stärkeres Gewicht. Die ESA betreibt zu diesem Zweck in vielen Ländern Business Incubation Centres. Ausgaben für die ESA bewirken für die Mitgliedstaaten einen nachgewiesenen positiven Effekt auf die Volkswirtschaft, die über die Ausgaben hinausgehen. Ebenso wirkt sich die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Raumfahrtagenturen und der ESA wirtschaftlich positiv aus.

Die Zusammenarbeit mit Roskosmos – mit Ausnahme der gemeinsamen Beteiligung an ISS – wurde infolge des russischen Überfall auf die Ukraine seit 2022 beendet und geplante gemeinsame Missionen abgesagt.

Seit 2002 verfügt das ESA-eigene ESTRACK-Antennennetzwerk neben weltweiten Trackingstationen zur Satellitenverfolgung und für Raketenstarts auch über eigene Deep-Space-Stationen mit aktueller Technik für Mondmissionen, Missionen an den Lagrangepunkten und interplanetare Raummissionen, außerdem und über die Technik zur Unterstützung von Raketenstarts und für kritische Flugmanöver wie das präzise Einschwenken in einen Mond- oder Planetenorbit. Durch weltweite Verteilung der drei Stationen konnte eine nahezu lückenlose Himmelsabdeckung erreicht werden. Insgesamt entwickelte sich die ESA zu einer Organisation, die mehr auf eigenen Kompetenzen und Bündelungen der Leistungen der Mitgliedstaaten und der verschiedenen nationalen Raumfahrtagenturen beruht als auf Beiträgen nichteuropäischer Weltraumorganisationen. Mit Partnern wie Kanada, Mexiko und Israel hat sie zudem eine zunehmend globale Ausrichtung.

Infolge eines Zusammentreffens von Planungsfehlern, technischen Problemen bei der Vega-C und dem Ende der Zusammenarbeit mit Roskosmos verfügte Europa während der Raketenkrise von 2022 bis 2024 nur über wenige einsatzbereite Trägerraketenexemplare. Für eine Übergangszeit wurden daher auch Wissenschaftsmissionen und Navigationssatelliten mit Raketen des amerikanischen Unternehmens SpaceX gestartet.[13][14] Am 5. Dezember 2024 startete die überarbeitete Vega-C wieder und mit der Aufnahme des Regelbetriebs der Ariane 6 im Februar 2025 ist wieder ein uneingeschränkter europäischer Startbetrieb möglich.

Remove ads

Standorte

Zusammenfassung

Kontext

Haupteinrichtungen

Die ESA ist aufgrund einer politischen Entscheidung dezentral organisiert. Die heutigen Standorte gehen größtenteils noch auf Einrichtungen der Vorläuferorganisationen zurück. Die Einrichtungen wurden auf die verschiedenen Mitgliedstaaten verteilt und es sollte nicht ein Land alleine das nationale Prestige der ESA und das aus der Forschung gewonnene Wissen genießen, während die übrigen zwar Beiträge leisten, aber keinen fassbaren Anteil am gemeinsamen Projekt haben. Ebenso wird darauf geachtet, dass das Personal der ESA-Einrichtungen insgesamt multinational aus allen beitragenden Nationen rekrutiert wird, ungefähr entsprechend dem Beitragsanteil.

- ESA-Hauptquartier in Paris, Frankreich

- Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC) in Noordwijk, Niederlande

- Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC) in Darmstadt, Deutschland

- Columbus-Kontrollzentrum (Col-CC) in Oberpfaffenhofen, Deutschland

- Europäisches Weltraumforschungsinstitut (ESRIN) in Frascati, Italien

- Europäisches Astronautenzentrum (EAC) in Köln, Deutschland

- Europäisches Weltraumastronomiezentrum (ESAC) in Villafranca del Castillo, Villanueva de la Cañada, Spanien

- Europäisches Raumfahrtsicherheits- und Bildungszentrum (ESEC) in Redu, Belgien

- Europäisches Zentrum für Weltraumanwendungen und Telekommunikation (ECSAT) in Harwell, Vereinigtes Königreich

- ESTRACK, weltweites Netzwerk von Bodenstationen

- Startanlagen auf dem „europäischen Weltraumbahnhof“ Raumfahrtzentrum Guayana in Kourou, Französisch-Guayana

Daneben betreibt die ESA Verbindungsbüros in Brüssel (Belgien) und Washington (USA) und ist an der Denkfabrik ESPI in Wien (Österreich) und am Weltraumbergbauinstitut ESRIC in Luxemburg beteiligt. Den schwedischen Raketenstartplatz Esrange nutzt die ESA für Forschungsprojekte mit Höhenforschungsraketen. 2025 eröffnete das European Space Deep-Tech Innovation Centre (ESDI) in Villigen in der Schweiz.[15]

Gründerzentren

Anfang 2023 bestanden folgende ESA Business Incubation Centres (ESA-Gründerzentren), jeweils mit Gründungsjahr und Sitz:[16]

- 2004: BIC Noordwijk,

Niederlande

Niederlande - 2005: BIC Lazio in Rom,

Italien

Italien - 2007: BIC Hessen & Baden-Württemberg in Darmstadt bzw. Reutlingen,

Deutschland; ursprünglich BIC Darmstadt, das BIC Baden-Württemberg kam 2018 hinzu

Deutschland; ursprünglich BIC Darmstadt, das BIC Baden-Württemberg kam 2018 hinzu - 2009: BIC Bavaria in Oberpfaffenhofen,

Deutschland

Deutschland - 2011: BIC UK in Harwell,

Vereinigtes Königreich

Vereinigtes Königreich - 2012: BIC Belgium in Kruibeke,

Belgien; die 2012 gegründeten BICs in Flandern und Wallonien vereinigten sich 2018 zum BIC Belgium

Belgien; die 2012 gegründeten BICs in Flandern und Wallonien vereinigten sich 2018 zum BIC Belgium - 2013: BIC Sud France in Toulouse,

Frankreich

Frankreich - 2014: BIC Barcelona,

Spanien

Spanien - 2014: BIC Portugal in Coimbra,

Portugal

Portugal - 2015: BIC Madrid Region,

Spanien

Spanien - 2015: BIC Sweden in Luleå,

Schweden

Schweden - 2016: BIC Czech Republic in Prag,

Tschechien

Tschechien - 2016: BIC Austria in Graz,

Österreich

Österreich - 2016: BIC Ireland in Cork,

Irland

Irland - 2016: BIC Switzerland in Zürich,

Schweiz

Schweiz - 2017: BIC Estonia in Tartu,

Estland

Estland - 2017: BIC Finland in Espoo,

Finnland

Finnland - 2018: BIC Nord France in Brest,

Frankreich

Frankreich - 2018: BIC Hungary in Budapest,

Ungarn

Ungarn - 2018: BIC Norway in Skedsmo,

Norwegen

Norwegen - 2019: BIC Northern Germany in Bremen,

Deutschland

Deutschland - 2020: BIC Denmark in Lyngby,

Dänemark

Dänemark - 2021: BIC Greece in Maroussi,

Griechenland

Griechenland - 2021: BIC Turin,

Italien

Italien - 2022: BIC North Rhine-Westphalia in Aachen,

Deutschland

Deutschland - 2022: BIC Poland in Warschau,

Polen

Polen - 2022: BIC Lithuania in Vilnius,

Litauen

Litauen

Remove ads

Direktoren

Da sich die Franzosen und Deutschen nach der Gründung über die Führung nicht einigen konnten, wurde der Brite Roy Gibson zum ersten Director General ernannt.

Mitgliedstaaten und Kooperationspartner

Zusammenfassung

Kontext

Mitgliedstaaten

Verhältnis zur Europäischen Union

Die ESA ist nicht die Raumfahrtbehörde der Europäischen Union – dafür gibt es die EUSPA – sondern eine eigenständige Organisation. Während die EU eine staatenübergreifende Organisation ist, ist die ESA auf der Zusammenarbeit der Regierungen ihrer Mitgliedstaaten untereinander begründet. Dementsprechend entscheidet der Ministerrat der sich aus Ministern der Mitgliedsstaaten zusammensetzt über die Projekte und das Budget. Diese Struktur ermöglicht die Mitwirkung von Staaten bei der ESA unabhängig von deren EU-Mitgliedschaft. Über das Weltraumprogramm der Europäischen Union unterhält die ESA jedoch enge Verbindungen mit der EU und wird von der EU finanziell unterstützt. Die Zusammenarbeit von ESA und EU wird durch das EU-ESA-Rahmenabkommen (ESA/European Commission Framework Agreement) geregelt.[25] 19 der 22 Mitgliedstaaten der ESA sind gleichzeitig Mitglieder der Europäischen Union. Mit den übrigen 8 EU-Mitgliedstaaten bestehen Kooperationsvereinbarungen.[26] Aufgrund der engen Zusammenarbeit betreibt die ESA ein Verbindungsbüro in Brüssel.

Ungeachtet dessen werden im Rahmen der ESA-Langzeitprogramme gemeinsame Aktionen mit gemeinsamer Finanzierung durchgeführt (Ariane-Raketen, Weltraumlabor Columbus u. a.).[27] Mittlerweile kennt der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) mit den Art. 179–190 einen eigenständigen Politikbereich „Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt“. Seit 2009 besteht mit der neuen Vorschrift des Art. 189 AEUV der forschungs- wie entwicklungspolitische Auftrag an die Union, die Konturen eines Weltraumprogrammes der Europäischen Union auszuarbeiten. Hierbei erteilt Art. 189 Abs. 3 AEUV der Union den Auftrag, alle zweckdienlichen Verbindungen zur ESA aufzunehmen. In der Durchführung tritt die EU als Kunde auf, der Aufträge an ESA vergibt und dafür bezahlt. Zu den wichtigsten von der EU getragenen Programmen gehören das Copernikus-Programm und das Satellitennavigationssystem Galileo, das inzwischen im operativen Bereich in den Verantwortungsbereich der Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm übertragen wurde. Die ESA ist aber weiterhin für den Start neue Galileo-Satelliten verantwortlich und an der Weiterentwicklung der Technik beteiligt. Eine ähnliche Struktur hat die geplante Satellitenkonstellation IRIS² für eine sichere und verschlüsselte Kommunikation, die von EU und ESA gemeinsam mit Industriepartnern und Telekommunikationsunter entwickelt, gebaut und betrieben wird.

Das letzte größere Abkommen zwischen EU und ESA ist das Financial Framework Partnership Agreement (FFPA), das am 22. Juni 2021 unterzeichnet wurde. Es markiert den Start eines EU-eigenen Weltraumprogramms. Im Rahmen dieses Abkommens möchte die EU von 2021 bis 2027 knapp 9 Milliarden Euro investieren. Diese Gelder sind Teil des ESA-Budgets und tragen somit zur Finanzierung der verpflichtenden und freiwilligen Programme der ESA-Mitgliedstaaten bei. Gleichzeitig bleibt die Unabhängigkeit der ESA in ihren Entscheidungen und bei der Umsetzung der Programme festgeschrieben.[28][29]

Europäische Kooperationsstaaten (ECS)

Da der Sprung zwischen Nichtmitgliedschaft und assoziierter Mitgliedschaft für einige Staaten zu groß war, wurde ein neuer Beteiligungsstatus eingeführt. Staaten mit diesem Status werden als Europäische Kooperationsstaaten (ECS) bezeichnet und mit dem Plan für Europäische Kooperationsstaaten (PECS) haben sie eine Möglichkeit zur engeren Kooperation. In dem Fünfjahresplan vereinbaren der beteiligte Staat und die ESA die gemeinsamen Projekte. Für die Verhandlungen darüber sind maximal zwölf Monate vorgesehen. Die Firmen und Agenturen in diesen Staaten können sich daraufhin an Ausschreibungen beteiligen, um an Projekten der ESA teilzunehmen. Die Teilnehmerstaaten können sich bis auf das Basic Technology Research Programme an fast allen Programmen beteiligen. Auch ist die Abgabenbelastung geringer als bei einer Vollmitgliedschaft.

Tschechien war von November 2003 bis November 2008 ein ECS-Staat, Rumänien von Februar 2006 bis Januar 2011, Polen von April 2007 bis September 2012, Ungarn von April 2003 bis Februar 2015 und Estland von November 2009 bis Februar 2015. Mittlerweile sind diese Staaten Vollmitglieder.

Staaten mit Kooperationsvertrag

Voraussetzung für eine ECS-Mitgliedschaft ist das vorherige Unterzeichnen eines Kooperationsvertrages. Dies ist der erste Schritt in Richtung wachsender Kooperation zwischen ESA und dem betreffenden Staat, bis hin zur Vollmitgliedschaft. Kanada hat eine seit sehr langer Zeit laufende Kooperation mit ESA, hat aber bisher nicht den Wunsch geäußert ein Vollmitglied von ESA zu werden.

Folgende Staaten haben einen Kooperationsvertrag mit der ESA, ohne ECS-Staaten zu sein:

Abkommen mit der NASA

Die wichtigsten Abkommen der ESA bestehen in der Zusammenarbeit mit der NASA. Sie reichen zurück bis in die Anfänge der ESA und der nationalen Weltraumagenturen, die heute Teil der ESA sind. Neben den zahlreichen gemeinsamen Missionen bestehen auch weitere, tiefergreifende Abkommen zur gegenseitigen Zusammenarbeit. Ein neues Abkommen aus dem Jahr 2021 betrifft eine gemeinsame Überwachung des Klimawandels.[39] Regelmäßig leistet ESA Beiträge zu NASA-Missionen und umgekehrt.

Abkommen mit Roskosmos

Es gab ein Kooperations- und Partnerschaftsabkommen zwischen der ESA und Roskosmos. Angefangen hatte die europäisch-russische Kooperation 1990[40] mit Wissenstransfers, Ausbildung von Astronauten und der Durchführung von ESA-Experimenten bei russischen Missionen. So fand z. B. der erste Außenbordeinsatz eines ESA-Astronauten im Rahmen der Euromir-95 Mission statt.

In der neuesten Auflage des Rahmenvertrags zwischen der ESA und Roskosmos vom 19. Januar 2005 wurde eine Partnerschaft bei der Entwicklung, dem Bau und der Nutzung von Trägerraketen vereinbart.[41] Dazu gehörte der Aufbau einer Startplattform für Sojus-Raketen am Centre Spatial Guyanais, dem europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana. Zwischen dem erste Start am 21. Oktober 2011 und dem letzten Start am 10. Februar 2022 wurden insgesamt 27 Raketen gestartet. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine endeten alle Raketenstarts und faktisch auch weitgehend die Zusammenarbeit mit Roskosmos.

Abkommen mit der ISRO

Am 30. Juli 2021 unterzeichnete die ISRO ein Abkommen mit der ESA zur gegenseitigen Unterstützung in missionskritischen Situationen für ausgewählte Raumfahrtmissionen, beispielsweise für die Launch and Early Orbit Phase nach Raketenstarts, das Einschwenken in eine Umlaufbahn oder eine Landung auf einem Himmelskörper. Das Abkommen unterstützt den Austausch von Navigationsdaten, Unterstützung im Missionsbetrieb und die Weiterleitung von Daten. Es kam beziehungsweise kommt beispielsweise bei der Mondmission Chandrayaan-3 und dem Sonnenobservatorium Aditya-L1 zum Einsatz und betrifft auch das bemannte Raumfahrtprogramm Gaganyaan. Im Gegenzug kann die ESA die Trackingstationen der ISTRAC und die Tiefraumstation des Indian Deep Space Network in Byalalu bei Bangalore für eigene Missionen nutzen.[42]

Kooperationen mit den Weltraumorganisationen der Mitgliedstaaten

Die ESA unterhält enge Beziehungen mit verschiedenen nationalen Weltraumagenturen der Mitgliedstaaten. Bisher gab es schon für einzelne Missionen eine Zusammenarbeit. Angestrebt wird aber eine bessere Integration und Nutzung von Einrichtungen der nationalen Weltraumagenturen über die Grenzen hinweg, eine verbesserte Ausfallsicherheit durch die Nutzung solcher Einrichtungen als Backup für das Europäische Raumflugkontrollzentrum (ESOC) und der Austausch von Erfahrungen aus Forschung, Entwicklung und im Einsatz. Dieses soll die Stabilität der Einrichtungen der ESA im Betrieb verstärken und gibt im Gegenzug den nationalen Raumfahrtorganisationen Zugriff auf Ressourcen und Erfahrungen der ESA. Insgesamt soll damit der Auslastungsgrad aller Ressourcen und damit die Kosteneffizienz verbessert werden.

Diverse Einrichtungen der ESA werden lokal bereits gemeinsam mit den nationalen Raumfahrtorganisationen betrieben. Es besteht beispielsweise seit 2018 eine Kooperation mit dem DLR zur Nutzung von dessen GSOC-Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen,[43] und mit der französischen Raumfahrtagentur CNES in Toulouse.

Frankreichs Rolle

- Die ESA hat den Hauptsitz in Paris, das unterstreicht eine führende Rolle Frankreichs.

- Frankreich bezahlt den zweithöchsten Beitrag am ESA-Budget.

- Starke nationale Weltraumagentur CNES mit dem größten Budget unter allen ESA-Weltraumagenturen

- Hauptstandort der Entwicklung und des Betriebs der Ariane-Raketen, einschließlich der Triebwerksentwicklung

- Betrieb des Weltraumbahnhofs in Kourou auf französischem Terrain

- Entwicklung von Satellitenbussen

Deutschlands Rolle

- Deutschland ist größter Beitragszahler.

- Die Europäische Weltraumorganisation ist in Deutschland mit drei Standorten vertreten.

- Das Europäische Raumflugkontrollzentrum (ESOC) in Darmstadt ist seit 1967 für den Betrieb sämtlicher ESA-Satelliten und für das dazu notwendige weltweite Netz der ESTRACK-Bodenstationen verantwortlich. Es hat auch die Kontrolle bei Raketenstarts und unterstützt Deep-Space-Missionen mit Antennenstationen.

- Das Europäische Astronautenzentrum (EAC) in Köln ist ein Kompetenzzentrum zur Auswahl, Ausbildung, medizinischen Betreuung und Überwachung von Astronauten. Zudem betreut es Astronauten und deren Angehörige während der Vorbereitung und Durchführung der Weltraummissionen.

- Das Columbus-Kontrollzentrum (Col-CC) der ESA unterstützt das europäische Columbus-Labor als integralen Bestandteil der ISS. Das Col-CC befindet sich auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen bei München. In diesem Zusammenhang vertritt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) die Interessen der Bundesrepublik Deutschland bei der ESA.

- Das Institut für Raumfahrtantriebe der DLR in Lampoldshausen testet im Auftrag der ESA Raketentriebwerke.

Italiens Rolle

- Italien brachte die Expertise in der Entwicklung von Raketen und Satelliten bei der Gründung der ESA ein. Italien war die vierte Nation nach den USA, der Sowjetunion und Kanada, die einen Satelliten ins All brachte.

- Entwicklung und Betrieb der leichten Vega-Trägerraketen

- Europäisches Weltraumforschungsinstitut (ESRIN) in Frascati nahe Rom

- Entwicklung und Bau des ISS-Moduls Harmony

Kooperationen mit Universitäten

Die Europäische Weltraumorganisation richtete mit mehreren Universitäten gemeinsame Forschungslabore namens ESA_Lab ein. ESA Labs existieren an folgenden Universitäten (Stand 2019, ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Remove ads

Ministerrat

Zusammenfassung

Kontext

Oberstes ESA-Gremium ist der Ministerrat. Alle drei Jahre (ehemals alle zwei Jahre) hält er eine Ministerkonferenz ab, an der alle Mitglieds- und Partnerländer der ESA teilnehmen. Der Ministerrat hat das letzte Wort bei Beschluss und Finanzierung der Projekte. Die Konferenz tagt jeweils in einer Stadt eines Mitgliedstaats. Es werden zukünftige Projekte und deren finanzielle Mittel beschlossen und, sofern ein Antrag vorliegt, über die Aufnahme neuer Partner und Mitglieder entschieden.

Im November 2012 fand die Konferenz in Neapel statt; dort wurde unter anderem die Finanzierung der Entwurfsstudien der Ariane 6 genehmigt.[48] In Luxemburg wurde am 2. Dezember 2014 getagt. Hier wurde insbesondere der Bau der Ariane 6 beschlossen.[49] Am 1. und 2. Dezember 2016 traf sich der Ministerrat in Luzern. Die weitere Finanzierung der ISS bis 2024 und von ExoMars wurde festgesetzt.[50] Erstmals im dreijährigen Rhythmus fand die Konferenz im November 2019 in Sevilla statt. Dort wurde unter anderem die Finanzierung der Ariane 6 sowie die Beteiligung an der Mondorbitstation LOP-G beschlossen.[51]

Die nächste Ministerratskonferenz fand im November 2022 in Paris statt.[52] In einer Zeit hoher Inflation stockte sie das nominelle ESA-Budget um 17 % auf.[53] Es wurde auch über Projekte für Kleinraketen beraten, die in Zukunft für den Start von Cubesats und anderen Kleinsatelliten eine wichtige Rolle spielen könnten.[54] Während der Konferenz wurden 17 neue ESA-Astronauten vorgestellt.

Bei der nächsten Ministerratskonferenz im November 2025 erhöhten die Mitgliedstaaten den ESA-Etat für die folgenden drei Jahre um 32 % (inflationsbereinigt 17 %) auf rund 22 Milliarden Euro.[55] Als nächste L-Klasse-Mission wurde eine Raumsonde zum Saturnmond Enceladus ausgewählt.

Remove ads

Finanzierung

Zusammenfassung

Kontext

Die ESA finanziert sich aus dem Staatshaushalt der Mitgliedstaaten. Die Anteile der einzelnen Staaten richten sich nach deren Bruttoinlandsprodukt. Es wird dabei unterschieden zwischen verpflichtenden Tätigkeiten, an denen sich alle Mitgliedstaaten beteiligen müssen, sowie einer Reihe freiwilliger Programme, bei denen es den einzelnen Staaten freigestellt ist, ob und in welchem Umfang sie sich beteiligen möchten. Im Gegensatz zum Ausschreibungswesen der EU richtet sich die Vergabe der ESA-Aufträge an die Industrie – gemäß dem Geo-Return-Abkommen – nach dem Finanzierungsanteil des zugehörigen Mitgliedstaates. Aufgrund der Convention for the establishment of a European Space Agency,[56] einem Vertrag zwischen der ESA und jedem Mitgliedstaat, gelten – wie auch mit der NATO oder der OECD – einige rechtliche Sonderregelungen. Unter anderem sind sämtliche Einkünfte der ESA und den zugehörigen Mitarbeitern von der Besteuerung und den Sozialversicherungssystemen der jeweiligen Mitgliedstaaten ausgenommen. Aus diesem Grund besteht eine interne Steuer für ESA-Mitarbeiter.[57] Für Mitarbeiter wird eine eigene Kranken-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung sowie eine Pensionskasse gewährleistet.[58]

Um die internationale Arbeit zu erleichtern, ist der Transport von Gütern der ESA vom Zoll, der Einfuhrumsatzsteuer und sonstigen Transportbeschränkungen des jeweiligen Mitgliedstaates ausgenommen. Auch der Kauf von Gütern, die für die Arbeiten der ESA notwendig sind, ist von der Umsatzsteuer befreit.

1

andere Bereichsstruktur bis 2016

Remove ads

Projekte und Aktivitäten

Zusammenfassung

Kontext

Die ESA betreibt und unterstützt eine Vielzahl von Projekten und Aktivitäten. Diese werden teilweise in eigener Trägerschaft und teilweise in Kooperation mit anderen Raumfahrtagenturen durchgeführt, zudem in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und mit der europäischen Raumfahrtindustrie.

ESA-Programme und -Säulen

Die laufenden Projekte der ESA fallen in die Zuständigkeit verschiedener Programme und Bereiche, die jeweils über ein eigenes Budget verfügen. Dies sind mit Stand 2023:[78][77]

- Weltraumwissenschaft; hierzu zählen beispielsweise Raumsonden und Weltraumteleskope

- bemannte und robotische Erkundung und Experimente in der Mikrogravitation

- Erdbeobachtung

- Telekommunikation (Kommunikationssatelliten) und integrierte Anwendungen

- Satellitennavigation (Galileo)

- Weltraumsicherheit, vormals SSA-Programm

- Raumtransport – Entwicklung von Trägerraketen und Raumschiffen

- Prodex-Programm (PROgramme de Développement d'Expériences scientifiques) – Koordination der Beteiligung von Instituten und Industrie an ESA-Experimenten[79]

- Kommerzialisierung (seit 2023)

- Kooperationsstaaten-Programm

- Technologie – Technologiezentren, Laboratorien, Entwicklung- und Testeinrichtungen usw., deren Dienste von verschiedenen Programmen genutzt werden

- Betrieb

Im Jahr 2018 schlug der damalige ESA-Direktor Jan Wörner vor, die ESA-Aktivitäten ab etwa 2020 „um vier Säulen herum auszutragen“.[80] Diese vier „Säulen“ bzw. Sparten sind eine vereinfachte, zusammenfassende Darstellung der meisten ESA-Programme und -Bereiche. Seit Herbst 2019 bilden sie die Grundlage der Außendarstellung auf der ESA-Website und sind dort wie folgt farblich markiert:[78]

- Science & Exploration (Wissenschaft & Erkundung), bestehend aus Weltraumwissenschaft und bemannter und robotischer Erkundung[81]

- Space Safety (Weltraumsicherheit, siehe Space Safety; anfangs Safety & Security genannt[82]), bestehend aus den Bereichen Planetare Verteidigung, Weltraummüll und Müllbeseitigung, Weltraumwetter, Sicherheitsanwendungen (Safety & Security Applications) und Informationssicherheit (Cyber resilience)[83]

- Applications (Anwendungen), bestehend aus den Bereichen Erdbeobachtung, Telekommunikation, Satellitennavigation und Technologietransfer („Downstream“)[84]

- Enabling & Support, bestehend aus Technologie („Building missions“), Raumtransport und Betrieb (Operations)[85]

Alle sonstigen Aktivitäten und Veröffentlichungen, die sich keiner Säule zuordnen lassen (beispielsweise das Prodex- und das Kooperationsstaatenprogramm) sind ebenso wie viele historische Projekte mit dem Etikett Agency versehen. Hierzu zählen auch die Verwaltung der ESA, die Öffentlichkeitsarbeit, die politischen Aktivitäten, die Planung der Budgets, die Finanzierung der Projekte, der Abschluss von Verträgen etc.

Die Struktur und Farbgebung der nachfolgenden Abschnitte orientiert sich an diesem Säulenmodell, weicht jedoch in zwei Punkten von der ESA-Darstellung ab:

- Der Bereich Science & Exploration ist in bemannte und unbemannte Raumfahrt unterteilt, um einen Überblick über die bemannte europäische Raumfahrt zu geben. Die ESA fasst hingegen die bemannte Raumfahrt mit unbemannten Landesonden und Mikrogravitationsexperimenten zusammen, entsprechend ihrer organisatorischen und finanziellen Struktur.

- Alle historischen Missionen sind den heutigen Programmen und Säulenfarben zugeordnet; der Bereich „Agency“ entfällt.

Unbemannte Weltraumforschung

Die unbemannte Erforschung des Weltraums ist heute Teil der ESA-Sparte Science & Exploration (Wissenschaft & Erkundung), in der die Programme Space Science (Weltraumwissenschaft) und Human and Robotic Exploration (bemannte und unbemannte Erkundung) zusammengefasst sind.[81] Die Beteiligung an den Wissenschaftsmissionen ist für die ESA-Mitglieder verpflichtend, bei den anderen Bereichen erfolgt die Beteiligung freiwillig.

Zu den unbemannten Weltraumforschungsprojekten der ESA zählen Entwicklung und Betrieb von Raumsonden und Weltraumteleskope wie Solar Orbiter, JUICE, CHEOPS, BepiColombo und Gaia. Auch an den Teleskopprojekten Hubble und Webb ist die ESA beteiligt. Die Langzeitplanungen der ESA für den Forschungsbereich wurden in aufeinanderfolgenden Rahmenprogrammen entwickelt. Mitte der 1980er-Jahre wurde zunächst der Plan Horizon 2000 definiert, der Mitte der 1990er-Jahre durch Horizon 2000 Plus aktualisiert wurde. Im Rahmen des darauf folgenden Prozesses Cosmic Vision wurde der seitdem gültige Plan Cosmic Vision 2015–2025 entwickelt,[86] mit den übergreifenden Fragen: Was sind die Bedingungen für die Entstehung von Planeten und das Aufkommen des Lebens? Wie funktioniert das Sonnensystem? Was sind die grundlegenden physikalischen Gesetze des Universums? Wie entstand das Universum und woraus besteht es?

Unter Robotic Exploration werden Missionen mit Rovern und ferngesteuerten oder autonome Robotern verstanden, beispielsweise zur Gewinnung von Probenmaterial auf der Oberfläche von anderen Himmelskörpern.[87] Hierzu zählen die Titan-Sonde Huygens und ExoMars Rosalind Franklin.

Missionsklassen

Die ESA initiiert regelmäßig neue wissenschaftliche Missionen. Diese werden anhand von Kriterien wie der Entwicklungszeit und dem zugeordneten Budget in Klassen eingeteilt.[88] Missionen aus den Bereichen Anwendungen und Weltraumsicherheit werden nicht aus den Pflichtbeiträgen der ESA-Mitgliedstaaten finanziert, sondern durch freiwillige Beiträge, teils auch aus EU-Mitteln, und werden daher nicht in Klassen eingeteilt.

- Large-Class-Missionen (L-class) sind technologisch führende Missionen unter alleiniger Leitung und Verantwortung der ESA, die ungefähr alle zehn Jahre gestartet werden sollen. Sie haben eine lange Entwicklungszeit und sind auf eine lange Missionsdauer ausgelegt. Der Kostenrahmen beträgt ungefähr 900 Millionen Euro je Mission. Die bisher ausgewählten L-Klasse-Missionen sind JUICE (L1), ATHENA (L2) und LISA (L3) und eine Mission zum Saturnmond Enceladus (L4).

- Medium-Class-Missionen (M-class) können unter der Führerschaft der ESA oder gemeinsam mit anderen Partnern durchgeführt werden. Diese Missionen sind in ihrer Gestaltung flexibler. Es sollen ungefähr zwei M-Klasse-Missionen in einem Jahrzehnt gestartet werden. Der Kostenrahmen beträgt ungefähr 500 Millionen Euro pro Mission. Die gegenwärtig verfolgten M-Klasse-Missionen sind Solar Orbiter (M1), Euclid (M2), PLATO (M3), ARIEL (M4), und EnVision (M5)

- Small-Class-Missionen (S-class) sind ein neueres Konzept, das Raumfahrtagenturen der Mitgliedstaaten eine führende Rolle erlaubt. Das Budget ist auf 50 Millionen Euro beschränkt, und es soll ungefähr alle vier Jahre eine Mission starten. Die erste S-Klasse-Mission ist das Cheops-Weltraumteleskop.

- Fast-Class-Missionen (F-class) sollen bekannte Technologie für neue Aufgaben anwenden und eine kurze Entwicklungszeit haben. F-Klasse-Missionen sollen neben den M-Klasse-Missionen gestartet werden. Die erste geplante F-Klasse-Mission ist die Raumsonde Comet Interceptor.

- Missions of Opportunity: Diese Missionen sind nicht lange vorgeplant, sondern erlauben der ESA, sich bei Gelegenheit kurzfristig an Missionen anderer Weltraumagenturen zu beteiligen. Beteiligungen dieser Art gibt es für Hinode, IRIS, Proba-3, XRISM, Einstein Probe, MMX, das Nancy Grace Roman Space Telescope und Solar-C. Auch die Microscope-Mission unter der Führung der CNES war eine solche Mission. Das maximale Budget für diese Missionen ist jeweils auf 50 Millionen Euro begrenzt, und der wissenschaftliche Nutzen für Wissenschaftler der ESA-Mitgliedstaaten muss von Anfang an feststehen. Insbesondere muss durch die Teilnahme Zugang zu wissenschaftlichen Daten ermöglicht werden, die sonst nicht erreichbar wären.

Auswahl- und Umsetzungsprozess

Alle wissenschaftlichen Projekte der ESA durchlaufen einen vorgegebenen Auswahl- und Umsetzungsprozess. In den 2010er Jahren beschrieb das Wissenschaftsdirektorat der ESA diesen Prozess in vier Phasen:[89]

- Ideenfindung (Call for Ideas): Während dieser Phase wird die wissenschaftliche Gemeinschaft um Missionsvorschläge gebeten. Diese Vorschläge werden durch Peer-Review-Kommissionen geprüft, und es werden Empfehlungen gegeben, welche Vorschläge die nächste Phase erreichen sollen.

- Einschätzungsphase (Assessment Phase): Nun werden maximal vier Missionen vom Science Programme Committee (SPC) ausgewählt. Das jeweilige Missionsteam entwirft zusammen mit ESA-Ingenieuren die Nutzlast. Dabei soll der wissenschaftliche Wert und die technische Realisierbarkeit der Mission gezeigt werden. Eine der vier Missionen wird dann vom Space Science Advisory Committee (SSAC) für die nächste Phase ausgewählt.

- Definitionsphase: Hier sollen die Kosten und der Zeitplan für die Mission geplant werden. Am Ende wird der Vertragspartner, der mit dem Bau der Instrumente und anderer Komponenten betraut wird, ausgewählt.

- Entwicklungsphase: In dieser Phase wird das Programm zusammen mit dem ausgewählten Industriepartner entwickelt und verwirklicht.

Seit der Auflage von Cosmic Vision wird der Prozess in zehn Schritten dargestellt:[90]

- Die ESA veröffentlicht einen Aufruf zur Abgabe von Missionsvorschlägen (Call for Missions Proposal), der die Rahmenbedingungen für eine neue Mission beschreibt, einschließlich der verfügbaren Finanzmittel und des erwarteten Startdatums.

- Die Wissenschaftsgemeinschaft reicht Missionsvorschläge ein.

- Die ESA prüft diese Vorschläge auf ihre Machbarkeit.

- Machbare Vorschläge werden in einem Peer-Review-Prozess beurteilt, unter anderem durch das Space Science Advisory Committee (SSAC) der ESA. Einer oder mehrere Missionskandidaten werden ausgewählt, und es finden erste Machbarkeitsstudien statt („Phase 0“). Neben den vorschlagenden Wissenschaftlern werden hierbei auch schon Industriepartner mit einbezogen.

- Nach einem weiteren Peer-Review und einem wissenschaftlichen Review durch das SSAC („Phase A“) wählt das SPC die zu realisierende Mission aus.

- In einer detaillierten Studienphase wird zusammen mit Industriepartnern die technische und programmatische Machbarkeit geprüft („Phase B1“).

- Das SPC nimmt die Mission zur Realisierung an.

- Das Weltraum- und Bodensegment der Mission wird entwickelt (Phase B2, C und D[91])

- Das Raumfahrzeug wird gestartet.

- Das Raumfahrzeug wird betrieben und liefert Daten.

Die Schritte 4 und 5 entsprechen der Einschätzungsphase des Vier-Phasen-Modells, die Schritte 6 und 7 der Definitionsphase.

Abgeschlossene Forschungsprojekte

Diese Missionen haben ihre aktive Phase abgeschlossen, in der sie Daten gesammelt haben. Alle Missionsdaten wurden langfristig archiviert, um auch künftigen Generationen von Forschern zur Verfügung zu stehen.

Missglückte Forschungsprojekte

Laufende Forschungsprojekte

Diese Projekte befinden sich in der aktiven Phase, in der Daten gewonnen werden.

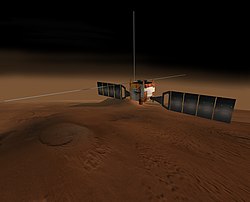

- Mars Express

- Modell von Gaia

Forschungsprojekte in Entwicklung und Bau

Die folgenden Science-&-Exploration-Projekte haben die Assessment-Phase (Einschätzungsphase) durchlaufen und sollen verwirklicht werden.

Vorgeschlagene Forschungsprojekte

Bei diesen Projekten ist noch unklar, ob sie wirklich in dieser Form gestartet werden sollen.

Nicht verwirklichte Forschungsprojekte

Dies ist eine kleine Auswahl von vorgeschlagenen und geplanten Missionen, die nicht realisiert wurden.

Bemannte Raumfahrt

Die bemannten Raumfahrtaktivitäten der ESA zählen zu dem ESA-Programm Human and Robotic Exploration (bemannte und unbemannte Erkundung), die seit 2019 der Sparte Science & Exploration (Wissenschaft & Erkundung) zugeordnet ist.[81] Die ESA betreibt in Köln ein eigenes Ausbildungs- und Trainingszentrum zur Auswahl und Vorbereitung von Astronauten, hat aber bisher kein eigenes bemanntes Raumfahrtprogramm. Stattdessen beteiligt sie sich an diversen Programmen anderer Weltraumagenturen mit eigenen Beiträgen und liefert im Gegenzug wichtige technische Komponenten und Personal im Bodensegment. Dazu gehören die Aktivitäten in Bezug auf die Internationale Raumstation (ISS) und das europäische Astronautenkorps. Die ESA ist am Artemis-Mondprogramm der NASA mit dem Europäischen Servicemodul (ESM) des Orion-Raumschiffs beteiligt und kann dafür im Gegenzug eigene Astronauten zum Mond schicken.

Raumstation- und Raumschiffmodule

Das unbemannte ISS-Versorgungsraumschiff ATV ist im Abschnitt Raumtransporter aufgeführt.

Astronautenkorps

Neben fünf neuen Berufsastronauten wählte die ESA im September 2022 erstmals auch zwölf Reservisten aus, die bei Bedarf für eine zukünftige Mission einberufen werden können. Neben Marcus Wandt und Sławosz Uznański, die mittlerweile zu Projektastronauten ernannt wurden, sind dies:[116]

Telekommunikation, Erdbeobachtung, Navigation und Technologietransfer

Die ESA ist an zahlreichen Satellitenprojekten beteiligt, die Anwendungen von Raumfahrttechnologie darstellen und häufig Auswirkung auf das Alltagsleben haben, oder die die Erde erforschen. Dazu gehören Wetter- und sonstige Erdbeobachtungssatelliten, Kommunikationssatelliten und Satellitennavigationssysteme. Ein guter Teil dieser Missionen sind von der EU unterstützt oder in Auftrag gegeben. Die Satelliten unter der Sparte Applikations werden von der ESA in Zusammenarbeit mit der europäischen Raumfahrtindustrie entwickelt. Der Beitrag der ESA besteht zumeist in der Planung und dem Test neuer Weltraumtechnologien. Der Betrieb der Satelliten wird, wenn möglich, nach einer längeren Testphase an eine für das jeweilige Satellitenprogramm gegründete unabhängige Gesellschaft abgegeben. Beispiele sind Eutelsat bei den ECS-Satelliten und Meteosat bei den Wettersatelliten, EUSPA bei den Navigationssatelliten. Im 2019 eingeführten Säulenmodell sind diese Projekte der Sparte „Applications“ (Anwendungen) zugeordnet. Sie umfassen die folgenden ESA-Programme:[117]

- Telecommunication: Die ESA entwickelt in diesem Sektor hauptsächlich Mittel zur Kommunikation auf der Erde mit Kommunikationssatelliten. Beispielsweise werden neue Kommunikationsstandards erarbeitet und getestet und neue Technologie wie Laserkommunikation entwickelt und getestet.

- Earth Observation (Erdbeobachtung): Dieser Bereich umfasst die Erdbeobachtungssatelliten der ESA. Hierzu zählen die Earth-Explorer-Missionen und Wettersatelliten. Unter anderem werden mit langfristigen Messungen Umwelt- und Klimaparameter wie Eisdicke, Erdmagnetfeld, Gaskonzentrationen, Oberflächentemperaturen und Vegetation erfasst und die Risiken von Dürren, Waldbränden, Vulkanausbrüchen und Fluten überwacht.

- Navigation: Hierzu gehört die Entwicklung und der Betrieb von Satellitennavigation. Das Navigationssystem Galileo wurde gemeinsam mit der EU konzipiert und aufgebaut; sein Betrieb wurde weitgehend in einen eigenen Bereich ausgelagert. Bei der Planung der nächsten Generationen von Navigationssatelliten ist die ESA weiterhin beteiligt. Im Rahmen der Moonlight-Initiative finanziert die ESA die Technologientwicklung für ein Navigationssystem für Mondmissionen.[118]

- Downstream: Dieses beschäftigt sich mit der Kommerzialisierung der Raumfahrt, Nutzung von Weltraumtechnologie durch Unternehmen, Unternehmensgründungen etc. Dazu gehört der ESA Commercialisation Gateway, Open Space Innovation Platform, Business Incubation.

Abgeschlossene Satellitenprojekte

Missglückte Satellitenstarts

Die folgenden Satelliten erreichten wegen missglückter Raketenstarts keine oder nicht die geplante Erdumlaufbahn. In den meisten Fällen wurde ein Ersatz geschaffen oder ein weiterentwickelter Nachfolger konnte dann die Missionsziele erreichen.

Aktive Satellitenprojekte

Geplante Satellitenprojekte

Diese Applications-Projekte haben die Assessment-Phase (Einschätzungsphase) überstanden haben und sollen verwirklicht werden:

Weltraumsicherheit

Bereits seit den 1980er Jahren beruft die ESA internationale Konferenzen zu dem Thema Weltraumschrott ein, die jeweils im Europäischen Raumflugkontrollzentrum stattfinden. Die Aufklärungs- und Lobbyarbeit bezüglich der von der ESA gesehenen Gefahren durch zunehmenden Weltraumschrott wurde seit den 2010er Jahren verstärkt.[139][140]

Von 2009 bis 2020 betrieb die ESA ihre Aktivitäten zur Weltraumsicherheit als Space Situational Awareness Programme. Durch Weltraumüberwachung sollen mögliche Gefahren frühzeitig erkannt und mögliche Schäden verhindert oder abgemildert werden:

- Überwachung von Satellitenbahnen und Weltraummüll

- Überwachung von erdnahen Objekten wie Asteroiden auf ihrer Bahn durch den Weltraum. Die Daten zu erdnahen Objekten werden veröffentlicht.[141]

- Überwachung des Weltraumwetters durch das Space Weather Office, das Weltraumwetterwarnungen ausgibt; Satellitenbetreiber können dadurch Gegenmaßnahmen treffen.

Ab 2020 wurden diese Aktivitäten der Sparte Safety & Security zugeordnet, die mittlerweile in Space Safety umbenannt wurde. Sie wurden ausgeweitet und erhielten ein wesentlich größeres Budget. Am 12. April 2022 wurde das Space Safety Centre als eigenes Büro am ESOC in Darmstadt eröffnet. Das ESA Space Debris Office gibt den ESA’s Annual Space Environment Report heraus, der seit 2017 über die Entwicklung und Prognosen von Weltraumschrott Auskunft gibt.[142]

Die ESA-Projekte zur Weltraumsicherheit umfassen unter anderem die Optical Ground Station, das Flyeye-Teleskop, das Near-Earth Object Coordination Centre und die Hera-Mission zur Auslotung der Asteroidenabwehr. Weitere Projekte sind das Clean Space Programme zur aktiven Beseitigung von Weltraumschrott und das Projekt ESA Vigil zur Einrichtung eines Sonnenwetter-Frühwarnsystems.[143] ESA unterstützt das indische Sonnenobservatorium Aditya-L1 und kann im Gegenzug die Daten nutzen. Der Bereich Informationssicherheit (Cybersecurity) kam neu dazu. Mit der Europäischen Verteidigungsagentur arbeitet die ESA bezüglich des Schutzes von Systemen und Netzwerken zusammen, die kritisch für die Raumfahrt sind.[144]

Gestartete Weltraumsicherheitsprojekte

Geplante Weltraumsicherheitsprojekte

Die folgenden Projekte haben die Assessment-Phase (Einschätzungsphase) durchlaufen und sollen verwirklicht werden. Es wird außerdem nach Möglichkeiten gesucht, Raumfahrzeuge anderer geplanter Missionen, auch anderer Raumfahrtorganisationen, mit Sensoren oder Instrumenten zur Beobachtung des Weltraumwetters zu bestücken, um zusätzliche Daten zur räumlichen Auswertung von anderen Stellen des Sonnensystems zu gewinnen.

Raumtransport

Die Raumtransportprojekte der ESA (Space Transportation) sind heute der Sparte Enabling & Support zugeordnet.

Trägerraketen und Startanlagen

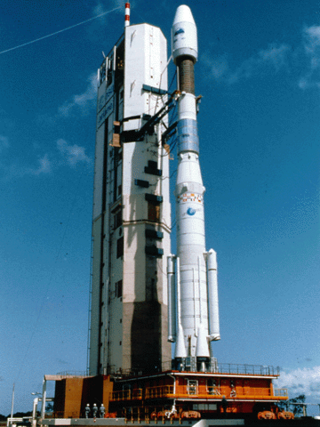

Eine Ariane 5 ECA

Eine Ariane 42P

Die ESA ließ zwei Baureihen von Trägerraketen entwickeln – die Ariane für mittlere und schwere Nutzlasten und die Vega für kleinere – und verschaffte Europa damit einen unabhängigen Zugang zum Weltraum. Die Ariane wird von der ArianeGroup unter französischer Leitung gebaut, die Vega von Avio in Italien. Zusätzlich entstand in Zusammenarbeit mit Russland das Raketenmodell Sojus-ST, welches von 2011 bis 2022 im Einsatz war. Alle diese Raketen wurden nur für unbemannte Missionen ausgelegt.

Betrieben und vermarktet werden bzw. wurden Ariane, Vega und Sojus-ST von Arianespace. Auf Wunsch von Italien, das die Weiterentwicklung der Vega in erheblichem Maße finanziert, wird die Verantwortung für diese Rakete jedoch spätestens 2026 ganz auf Avio übergehen, sodass Arianespace dann vorläufig nur noch die Ariane anbietet.

Bislang starten alle von der ESA mitfinanzierten, einsatzbereiten Raketen vom Raumfahrtzentrum Guayana in Kourou (Französisch-Guayana), wo für jeden Raketentyp eine entsprechende Startanlage errichtet wurde. Der Start in der Nähe des Äquators bietet für den Transport in niedrig geneigte Umlaufbahnen prinzipielle Vorteile gegenüber äquatorfernen Startplätzen auf der Nord- oder Südhalbkugel. Durch die Erdrotation hat die Rakete am Äquator bereits die auf der Erdoberfläche maximal vermittelbare Grundgeschwindigkeit und benötigt weniger Treibstoff, um die benötigte Geschwindigkeit zu erreichen. Für Starts in Polarbahnen ist dieser Standort hingegen ungünstig.

Der erste Start einer Ariane 1 fand 1979 statt. Das aktuelle Modell Ariane 6 sollte gegenüber der ausgemusterten Ariane 5 deutlich kostengünstiger sein, ist aber wesentlich teurer als geplant.[152] Der Erstflug der Ariane 6 war für 2021 geplant und fand nach mehreren Verschiebungen im Juli 2024 statt.

Die kleinere Trägerrakete Vega absolvierte im Februar 2012 ihren Jungfernflug. Die leistungsfähigere Version Vega-C startete erstmals 2022 und löste 2024 die Vega ab. Als noch leistungsfähigeres Modell ist die Vega-E in Entwicklung. Sie soll zudem aus der Abhängigkeit von der ostukrainischen Raumfahrtindustrie lösen, die bislang das Vega-Oberstufentriebwerk und die Düsen der unteren Stufen liefert. Zudem entwickelt die ArianeGroup die neue, teilweise wiederverwendbare Kleinrakete Maia. Diese entsteht im Gegensatz zu Ariane und Vega in Eigenregie des Herstellers, wird aber ebenfalls von der ESA mitfinanziert, auch durch das Prometheus-Triebwerk und das Themis-Projekt für eine wiederverwendbare Raketenstufe.[153][154]

Neben der Maia fördert die ESA die Entwicklung weiterer Kleinraketen in den Mitgliedstaaten, insbesondere die deutsche Spectrum und RFA One, die spanische Miura 5 und die britische Prime.[154]

Raumtransporter

Sonstige Einrichtungen

Neben den oben genannten Haupteinrichtungen und Gründerzentren unterhält die ESA auch Technologiezentren, Laboratorien, Entwicklung- und Testeinrichtungen, die Missionskontrollzentren, Datenzentren und ESTRACK. Die Produkte und Dienstleistungen dieser Einrichtungen – mit Ausnahme der Gründerzentren, die dem Bereich Applications zugeordnet sind[84] – werden von vielen verschiedenen ESA-Projekten genutzt und zählen heute zur Sparte Enabling & Support.[85]

Zu den ESA-Labors zählt das Special Mission Infrastructure Lab Environment (SMILE), eine Testumgebung für Raumfahrtmissionen des Europäischen Raumflugkontrollzentrums (ESOC) in Darmstadt. Das Labor hat Zugriff auf den Technologieerprobungssatelliten Ops-Sat.

Remove ads

Öffentlichkeitsarbeit

Die ESA veröffentlichte von November 2010 bis Juni 2014 in Zusammenarbeit mit dem DLR die Podcast-Reihe Raumzeit.[157] Moderiert wurde der Podcast von Tim Pritlove, der Mitarbeiter des DLR und der ESA zu den verschiedenen Themen und Aufgaben dieser interviewte. Zudem ist seit Mai 2011 die sogenannte ESA KIDS Plattform[158] online. Dort können Kinder und Jugendliche sich über die Europäische Weltraumorganisation informieren.

ESA-Angestellte warben auch in mehreren Vorträgen auf dem 33. C3-Kongress des Chaos Computer Club im Dezember 2016 für Unterstützung bei Projekten wie dem „Moon Village“.[159]

Zur Gestaltung der ESA-Website siehe ESA-Programme und -Säulen.

Remove ads

Literatur

- Thomas Hoerber, Paul Stephenson: European Space Policy: European integration and the final frontier. Routledge, London 2017, ISBN 978-1-138-03903-2.

- Christophe Venet[160]: L'Europe dans les étoiles. La relation franco-allemande dans le spatial, in: Dokumente – Documents. Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog, H. 3. Verlag Dokumente, Bonn 2012 ISSN 0012-5172 S. 32–36 (französisch)

- Marcel Dickow: Die Weltraumpolitik der EU. Zivile Flaggschiffe und Optionen für die GSVP. In: SWP-Studien 2011, Oktober 2011, S. 26 ff

- Andrew Wilson: ESA Achievements, 3rd edition. ESA Publications Division, Noordwijk 2005, ISSN 0250-1589

- ESA History Advisory Committee: A history of the European Space Agency 1958–1987 (ESA special publication 1235). European Space Agency 2001, ISBN 92-9092-536-1, ISSN 1609-042X (Vol. 1 (PDF; 3,2 MB), Vol. 2; PDF; 5,2 MB)

- Rüdiger von Preuschen: The European Space Agency, in International and Comparative Law Quarterly 27, 1978, S. 46–60

Weblinks

Wiktionary: ESA – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

- Akten und weitere Quellen der Europäischen Weltraumorganisation im Historischen Archiv der EU

- Website der ESA (englisch)

- Deutschsprachige Website der ESA

- YouTube-Kanal der ESA (englisch)

- Übereinkommen zur Gründung einer Europäischen Weltraumorganisation (Vertragstext bei admin.ch)

- ESA-Programme, die (Vor-)Studien zu möglichen zukünftigen Missionen durchführen

- Future Missions Department (englisch)

- ESA Advanced Concepts Team Website (englisch)

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads