トップQs

タイムライン

チャット

視点

徳山村 (岐阜県)

日本の岐阜県揖斐郡にあった村 ウィキペディアから

Remove ads

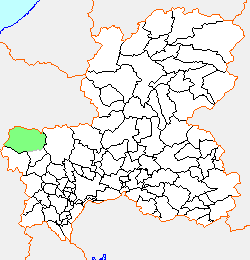

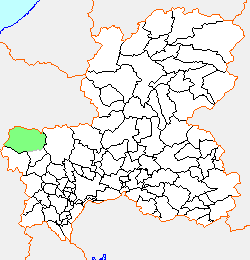

徳山村(とくやまむら)は、岐阜県揖斐郡の揖斐川上流にあった村である。徳山ダム建設のため、村民は1984年(昭和59年)に離村を開始。1987年(昭和62年)に藤橋村(現・揖斐川町)に編入合併して廃止された。編入後も残っていた村民も2001年(平成13年)までに離村した。

徳山ダムは2008年(平成20年)5月に完成し、門入集落を除く徳山村の可住区域はダム湖(徳山湖)に水没した(詳細は徳山ダム#消えた徳山村を参照)。NHK総合『発見ふるさとの宝』[1]、NHK総合・BS2『ゆるナビ』[2]で紹介された。ダム建設中の徳山村を舞台にした映画『ふるさと』、廃村離村後、移転地から戻ってきて徳山村で暮らし続けた村民を記録したドキュメンタリー映画『水になった村』も制作された。

Remove ads

地理

要約

視点

村の99.3%が山林であり、徳山(本郷)・下開田(しもかいでん)・上開田(かみかいでん)・山手(やまて)・櫨原(はぜはら)・塚・戸入(とにゅう)・門入(かどにゅう)の8つの集落からなっていた。

- 山:金草岳、冠山、若丸山、能郷白山、千回沢山、不動山、笹ヶ峰、美濃俣丸、三周ヶ岳、烏帽子山、蕎麦粒山、五蛇池山、上谷山

- 河川:揖斐川本流(東谷)、支流(西谷川または戸入川)

- 峠:冠山峠、檜尾峠、高倉峠、ホハレ峠、馬坂峠

隣接していた自治体

集落

揖斐川本流(東谷)沿いの集落のうち、山手、櫨原、塚の3集落を「東谷部落」、支流(西谷川)沿いの2集落を「西谷部落」と称した。

- 徳山(本郷)

- 明治中期まで大野郡徳山村。

- 1889年(明治22年)の徳山村成立後は池田郡徳山村大字徳山。1897年(明治30年)の揖斐郡設置後は揖斐郡徳山村大字徳山となる。なお、大野郡徳山郷から枝郷として漆原・池田・櫨原等が分村したため「本郷」と通称した[3]。徳山村の中心で、徳山村役場、徳山小学校、徳山郵便局、揖斐警察署徳山巡査駐在所、徳山村消防団本部等が置かれた。1947年(昭和22年)7月10日に50戸が焼失する大火が発生。1954年(昭和29年)5月13日にも121戸中118戸が全焼する本郷大火が発生し、災害救助法が適用されている。この2回の大火で徳山村(本郷)に関する古文書類も焼失した。

- 下開田

- 明治中期まで池田郡漆原村。志津原(しづはら)とも記された。

- 1609年(慶長14年)の検地帳に徳山内漆原村と記されるが後に分村。正保郷帳に初めて池田郡志津原村と記される[3]。

- 1875年(明治8年)7月に池田郡池田村と合併して池田郡開田村となる。1889年(明治22年)の徳山村成立後は池田郡徳山村大字開田の一部。揖斐郡設置後は揖斐郡徳山村大字開田の一部となる。揖斐川下流に位置したため「下開田」と称した。本郷集落の対岸にあり、鳴瀬橋(徳山橋)で結ばれていた。

- 上開田

- 明治中期まで池田郡池田村。

- 1609年(慶長14年)の検地帳に徳山内池田村と記されるが後に分村。正保郷帳に初めて池田郡池田村と記される[3]。

- 1875年(明治8年)7月に池田郡漆原村と合併して池田郡開田村となる。1889年(明治22年)の徳山村成立後は池田郡徳山村大字開田の一部。揖斐郡設置後は揖斐郡徳山村大字開田の一部となる。揖斐川上流に位置したため「上開田」と称した。本郷集落の対岸にあり、池田橋で結ばれていた。

- 徳山中学校及び通学困難者向け通年制学生寮「清心寮」が置かれた。

- 山手

- 明治中期まで大野郡山手村。

- 1431年(永享3年)の徳山家文書に山手の名が現れる。元は徳山村内だったが後に分村独立し、正保郷帳に大野郡山手村と記される[3]。

- 1889年(明治22年)の徳山村成立後は池田郡徳山村大字山手。揖斐郡設置後は揖斐郡徳山村大字山手。

- 徳山村役場から集落まで2.32km。徳山小学校山手分校が置かれた。

- 櫨原

- 明治中期まで大野郡櫨原村。

- 1431年(永享3年)の徳山家文書に櫨原の名が現れる。元は徳山村内だったが後に分村独立し、正保郷帳に至って櫨原村と記される[3]。

- 1889年(明治22年)の徳山村成立後は池田郡徳山村大字櫨原。揖斐郡設置後は揖斐郡徳山村大字櫨原。

- 徳山村役場から集落まで5.19 km。徳山小学校櫨原分校及び徳山中学校東谷分校が置かれた。

- 塚

- 明治中期まで大野郡塚村。

- 1434年(永享6年)の徳山家文書に塚の名が現れる。元は徳山村内だったが後に分村し、正保郷帳に至って塚村と記される[3]。

- 1889年(明治22年)の徳山村成立後は池田郡徳山村大字塚。揖斐郡設置後は揖斐郡徳山村大字塚。

- 徳山村役場から集落まで7.34 km。徳山小学校塚分校が置かれた。

- 戸入

- 明治中期まで池田郡戸入村。

- 1434年(永享6年)の徳山家文書に戸入の名が現れる。元は徳山村内だったが後に分村し、正保郷帳に池田郡戸入村と記される[3]。

- 1889年(明治22年)の徳山村成立後は池田郡徳山村大字戸入。揖斐郡設置後は揖斐郡徳山村大字戸入。

- 徳山村役場から集落まで5.80 km。徳山小学校戸入分校及び徳山中学校西谷分校が置かれた。

- 揖斐川支流・西谷川中流に位置する。1920年(大正9年)時点で74世帯393人が居住し、本郷集落に次ぐ規模を誇っていた。

- 門入

- 明治中期まで池田郡門入村。

- 1476年(文明8年)の金鼓に「門丹生」とある。元は徳山村内だったが後に分村し、正保郷帳に池田郡門入村と記される[3]。

- 1875年(明治8年)6月、ホハレ峠で繋がりのあった池田郡川上村(現・揖斐郡揖斐川町坂内川上)に編入されたが、1884年(明治17年)7月に分村。

- 1889年(明治22年)の徳山村成立後は池田郡徳山村大字門入。揖斐郡設置後は揖斐郡徳山村大字門入。

- 徳山村役場から集落まで14.1 km。徳山小学校門入分校が置かれた。

- 揖斐川支流・西谷川上流に位置する。徳山ダム湛水後も唯一水没しない集落だったが、交通が途絶して「生活共同体としての社会的、経済的な機能を喪失」する為[4]、他の集落同様に全住民が移転したが、買収が行われなかった土地もある事からダム完成後、定期的に管理の為に通う住民も現れている。2021年(令和3年)現在、林道及び廃道に近いホハレ峠経由の山道か[5]ダム湖(徳山湖)を船で渡ることで往来可能。

- 2015年(平成27年)現在、Google EarthやGoogle マップ等の高解像度航空写真で旧門入集落の北西にヘリポートの存在が確認できる。

また、門入上流の入谷に「入谷村」と呼ばれる村(集落)が存在した。入谷村に存在した長慶寺(福井市西木田に移転)の過去帳では、1738年(元文3年)から1826年(文政9年)の記録が残されているが[6]、明治維新前には廃村となっている。このほか、揖斐川支流・扇谷上流の狂小屋(きちがいごや)、作六ツシ(さくむつし)に、出作り小屋(季節限定の作業小屋)が建てられていた。

徳山ダム竣工後、各集落付近の高台に「望郷広場」が設けられ[7]、集落の略史や家並図を記した巨大な石碑や、徳山神社に合祀された神社跡碑が設置されている。

人口

1960年(昭和35年)の2,294人(482世帯)をピークに減少に転じた[8]。廃村直前の1986年(昭和61年)10月1日時点では、153人(109世帯)まで減少している[9]。

| 1920年(大正9年) | 2,024人 | |

| 1925年(大正14年) | 2,180人 | |

| 1930年(昭和5年) | 2,120人 | |

| 1935年(昭和10年) | 2,088人 | |

| 1940年(昭和15年) | 1,951人 | |

| 1947年(昭和22年) | 2,170人 | |

| 1950年(昭和25年) | 2,185人 | |

| 1955年(昭和30年) | 2,247人 | |

| 1960年(昭和35年) | 2,294人 | |

| 1965年(昭和40年) | 1,882人 | |

| 1970年(昭和45年) | 1,585人 | |

| 1975年(昭和50年) | 1,446人 | |

| 1980年(昭和55年) | 1,306人 | |

| 1985年(昭和60年) | 632人 |

Remove ads

歴史

要約

視点

徳山村(及び合併後の藤橋村)では、徳山ダム建設に伴う水没地域の埋蔵文化財発掘調査が行われ、山手地区に存在した寺屋敷遺跡(現・揖斐川町山手、発掘当時は藤橋村大字山手字沢焼)から旧石器時代(2万年以上前)の石器が発見されている。このほか、縄文時代の塚奥山遺跡(旧称:宮ヶ原遺跡、現・揖斐川町塚字塚奥山)を始めとする38ヶ所の遺跡(1996年(平成8年)11月現在)が見つかっており[10][11][12]、縄文人・弥生人が古くからこの地で生活していた事が判明している。

沿革

- 1600年3月25日(慶長5年2月11日) - 徳山五兵衛則秀(更木徳山氏初代)が徳川家康より徳山5000石を拝領[13]

- 江戸時代 - 江戸幕府旗本徳山氏の知行地として、美濃国大野郡徳山郷に徳山陣屋(代官屋敷)を設置

- 1868年9月22日(慶応4年8月7日) - 徳山出羽守知行地が笠松県支配地となる

- 1872年1月2日(明治4年11月22日) - 第1次府県統合に伴い、岐阜県に所属

- 1872年(明治5年)9月 - 大区小区制により美濃国を175区に分割。池田村、漆原村、戸入村、門入村は75区、徳山村、山手村、櫨原村、塚村は76区に属する

- 1873年(明治6年)4月 - 岐阜県内管内区画を改正して12大区175小区に分割。旧75区は第6大区6小区、旧76区は第6大区7小区に属する

- 1875年(明治8年)

- 1879年(明治12年)2月18日 - 郡区町村編制法[15]施行に伴い大区小区制を廃止し、当地域は大野池田郡役所の管掌下となる[16]

- 1884年(明治17年)7月5日 - 池田郡川上村から門入村が分村[17]

- 1889年(明治22年)7月1日 - 大野郡徳山村、山手村、櫨原村、塚村が郡の組換により池田郡へ変更[18]。町村制施行に伴い、池田郡徳山村、山手村、櫨原村、塚村、開田村、戸入村、門入村を廃して、池田郡徳山村が成立[19]

- 1897年(明治30年)4月1日 - 揖斐郡設置に伴い[20]、揖斐郡徳山村となる

- 1976年(昭和51年)5月27日 - 徳山ダム建設事業に関する事業実施方針が告示される[21]

- 1986年(昭和61年)7月30日 - 揖斐郡藤橋村との合併協定書締結調印式

- 1987年(昭和62年)

- 3月27日 - 閉村式

- 4月1日 - 揖斐郡藤橋村に編入される[22]

- 1989年(平成元年)3月31日 - 8地区466世帯との世帯移転契約完了

- 2001年(平成13年) - 藤橋村編入後も残っていた世帯を含め、全世帯の転居が完了

災害

火災

水害

Remove ads

教育

中学校

- 徳山村立徳山中学校(1987年閉校)

- 徳山村立徳山中学校西谷分校(戸入:1961年閉校)

- 徳山村立徳山中学校東谷分校(櫨原:1961年閉校)

小学校

- 徳山村立徳山小学校(合併に伴って藤橋村立藤橋小中学校本郷分校となるが1987年12月休校、1993年3月閉校)

- 徳山村立徳山小学校塚分校(1983年休校、1987年閉校)

- 徳山村立徳山小学校山手分校(1985年休校、1987年閉校)

- 徳山村立徳山小学校戸入分校(1985年休校、1987年閉校)

- 徳山村立徳山小学校櫨原分校(1987年閉校)

- 徳山村立徳山小学校門入分校(1987年閉校)

徳山村の郷土資料

ダムに水没する茅葺屋根の民家を後世に残すため、いくつかの民家は岐阜県内の施設に移設復元された。このほか、「徳山の山村生産用具」5,890点が国の重要有形民俗文化財に指定され[27]、徳山民俗資料収蔵庫(揖斐川町東横山)で展示されている。

現存する徳山村の民家

- 旧宮川家

- 国登録有形文化財に登録。関市の岐阜県博物館の屋外施設として保存されている。岐阜県博物館#旧徳山村民家を参照。

- 旧増山家

- 徳山村に関する写真を数多く残した増山たづ子の家。岐阜市の岐阜ファミリーパークで保存。

- 旧広瀬家

- 揖斐川町の揖斐川歴史民俗資料館で保存。

- 旧神足家

- 旧岩菅家

- 関市の中池公園で保存

他に、岐阜県大野町の寺院、愛知県西尾市平原町(無の里休憩所として使用)、静岡県伊豆市の修善寺虹の郷(匠の村内の施設として使用)などに移築されている。

- 岐阜県博物館の館外施設としてに移築された旧宮川家

- 岐阜ファミリーパークに移築された旧増山家

- 揖斐川歴史民俗資料館に移築された旧広瀬家

- 本巣民俗資料館に移築された旧神足家

- 民家内(旧増山家)

- 農機具(旧増山家)

Remove ads

関連書籍

- 徳山村史編集委員会編『徳山村史』(大衆書房、1973年3月、全国書誌番号:73008036) - レコード「とく山の民よう」が付録する

- 岐阜大学教育学部編『揖斐郡徳山村方言』(岐阜大学教育学部郷土資料、1969年12月25日、NDLJP:9537019)

- 平方浩介著『じいと山のコボたち』(童心社フォア文庫、1982年4月1日、全国書誌番号:82043084)

- 平方浩介著『政代さん―1945年徳山村(今はダムの底)の記憶』(燦葉出版社、2020年7月30日、ISBN 978-4-87925-140-4)

- 平方浩介著『徳山ダムの話―日本一のムダ』(燦葉出版社、2022年10月20日、ISBN 978-4-87925-147-3)

- 大牧冨士夫著『たれか故郷を思わざる』(ブックショップ「マイタウン」、1990年8月、全国書誌番号:20737834)

- 大牧冨士夫著『徳山ダム離村記』(ブックショップ「マイタウン」、1991年10月、全国書誌番号:20737241)

- 大牧冨士夫著『ぼくの家には、むささびが棲んでいた―徳山村の記録』(編集グループSURE、2007年4月、全国書誌番号:22241736)

- 大西暢夫著『僕の村の宝物―ダムに沈む徳山村 山村生活記』(情報センター出版局、1998年1月22日、ISBN 4-7958-2652-8)

- 大西暢夫著『おばあちゃんは木になった』(ポプラ社、2002年5月、ISBN 4-591-07241-X)

- 大西暢夫著『水になった村―ダムに沈む村に生き続けたジジババたちの物語』(情報センター出版局、2008年1月13日、ISBN 978-4-7958-4792-7)

- 大西暢夫著『徳山村に生きる―季節の記憶』(農山漁村文化協会、2009年5月25日、ISBN 978-4-540-08304-4)

- 大西暢夫著『ホハレ峠―ダムに沈んだ徳山村百年の軌跡』(彩流社、2020年4月22日、ISBN 978-4-7791-2643-7)

- 「徳山村の自然と歴史と文化を語る集い」編『徳山村―その自然と歴史と文化』(ブックショップ「マイタウン」、1984年9月1日、NDLJP:9539620)

- 「徳山村の自然と歴史と文化を語る集い」編『徳山村―その自然と歴史と文化(2)』(ブックショップ「マイタウン」、1985年9月1日、NDLJP:9539846)

Remove ads

交通

鉄道

バス

- 岐阜バス徳山線:徳山塚 - 本郷 - 馬坂トンネル - 根尾門脇 - 樽見車庫(樽見車庫で岐阜市内方面へ向かう路線と接続)

- 徳山村営バス:門入 - 戸入 - 本郷

道路

出身著名人

その他

市外局番は058139(高富MA:0581)であり、揖斐郡では唯一、隣接する本巣郡根尾村と同じメッセージエリアに属していた(揖斐郡の市外局番は揖斐川MA:0585)[28]。これは郵便番号(〒501-17)にも言えることであるが、古来から根尾村経由(馬坂峠)で物資の往来があり、藤橋村など揖斐郡よりも本巣郡根尾村との結びつきが強かった為である。なお、徳山村は市外局番6桁で市内局番が全くないため(058139-XXXX)、村内の通話は電話番号の下4桁のみをダイヤルする事で可能だった(日本における市外局番の変更も参照)。

脚注

参考資料

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads