トップQs

タイムライン

チャット

視点

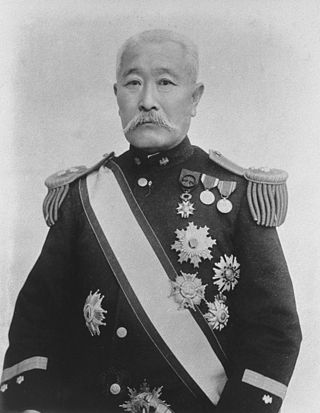

曾禰荒助

日本の武士、政治家、外交官 ウィキペディアから

Remove ads

曽禰 荒助(そね あらすけ、旧字体: 曾禰 荒󠄁助、1849年2月20日〈嘉永2年1月28日〉- 1910年〈明治43年〉9月13日[1])は、明治期の日本の官僚、政治家[2]。号は西湖[3]。明治時代の歴代内閣で閣僚職を歴任した。伊藤博文が暗殺される少し前に第2代韓国統監に就任し、韓国併合を進めた。

Remove ads

略歴

長門国(現:山口県)萩藩の家老の宍戸氏の出身で、宍戸潤平の三男として生まれた。通称を寛三郎。曾禰詳蔵高尚の養子となり、曾禰姓を名乗るようになった。

17歳ながら家老格の家柄のおかげで長州藩兵の小隊長として戊辰戦争初期に従軍した。維新後の1868年(明治元年)、明治政府に出仕を命じられ、降兵取締に任じられた。1872年(明治5年)、フランス留学を命じられて5年後に帰国。1879年(明治12年)、陸軍省勤務。翌年から陸軍士官学校勤務を兼ねた。

1881年(明治14年)に太政官書記官に転じ、1886年(明治19年)4月に内閣記録局長、1890年(明治23年)に初代衆議院書記官長に任命された。この任を2期務めた後、第1次松方内閣の解散に伴って衆議院選挙に出て、山口4区から初当選を果たした。会派は品川弥二郎が主宰した国民協会に属したが、1893年(明治26年)に駐フランス全権公使に任じられた。しかし日清戦争の後には駐ドイツ全権公使青木周蔵と共に三国干渉では列強にやり込められている。

1898年(明治31年)に第3次伊藤内閣が発足すると司法大臣に就任。以後、農商務大臣、大蔵大臣、外務大臣等を歴任。特に日露戦争時は、外債の不足に苦慮したが、大蔵大臣として大任を果たした。

1907年(明治40年)に初代統監府副統監として伊藤博文を補佐し、伊藤の退任後に韓国統監となった。曾禰は韓国併合反対論者で、併合論者の桂太郎首相に対して、「桂はよく話して聞かせれば判る」と息巻いていた。しかし結局、山縣・桂に押し切られる形で「適当ノ時機」に韓国併合を断行する閣議決定(1909年7月6日)に同意した[4]。伊藤暗殺事件の直後から韓国併合を進めて、1910年(明治43年)、胃癌[5]により同職を辞したが、併合の完成を病床で聞き薨去。享年62。墓所は青山霊園(1ロ12-28)。

Remove ads

人物

外交・内政・財政さらには韓国問題まで幅広くこなした万能政治家であったものの、二流政客と称され、長州閥の実力者に肩を並べるには至らなかった。このことから「器用貧乏」ともあだ名された[6]。

フランス公使時代は公使館の一室に籠って、交際も何もせず、朝から晩まで花牌を引いてばかりいたため「花牌公使」とあだ名された[7]。

黒岩涙香によると、1898年(明治31年)時点で十代の愛人を2人抱えていた。一人は17歳の田中いねで小間使い兼妾として雇い、在官中はいねとともに官邸に宿泊し、日曜ごとに赤坂台町の自邸にいねを伴って帰るのが常で、その傍ら、三十軒堀の花三升の花香19歳のもとにも足しげく通っていた[8]。1909年(明治42年)ころ、朝鮮の慶州から石窟庵五重小塔を持ち去った。

江ノ島の碑

1911年(明治44年)、江ノ島の龍野ヶ岡(最近は恋人の丘と呼ばれる)に、時の首相桂太郎篆額による「西湖曾禰君碑」[9]という巨大な顕彰碑が建てられた。これは、曾禰の別荘が片瀬にあったためである。撰文は三島毅、書は高島九峰[10]。なお、この碑には、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災で破損し、翌年11月に修復したと刻まれている。

年表

- 1889年(明治22年)7月23日 - 兼任 内閣記録局長、叙 奏任官一等[11]

- 1890年(明治23年)- 初代の衆議院書記官長となる。

- 1892年(明治25年)- 第2回衆議院議員総選挙に当選し、同年衆議院副議長をつとめる。

- 1893年(明治26年)- 駐仏公使に転じる。

- 第3次伊藤内閣司法相、第2次山県内閣農商務相、第1次桂内閣蔵相等を歴任。

- 1900年(明治33年)9月26日 - 貴族院勅選議員に勅任[12]。

- 1902年(明治35年)2月27日 - 男爵に叙爵。

- 1906年(明治39年)

- 1907年(明治40年)9月21日 - 子爵に陞爵、副統監となる[15]。

- 1909年(明治42年)6月14日 - 韓国統監に就任する[16]。

- 1910年(明治45年)

- 5月30日 - 韓国統監を辞職。

- 9月13日 - 薨去。

Remove ads

栄典

- 位階

- 1881年(明治14年)

- 1886年(明治19年)7月8日 - 従五位[17][18]

- 1890年(明治23年)6月11日 - 従四位[17][19]

- 1897年(明治30年)2月15日 - 正四位[17][20]

- 1898年(明治31年)2月14日 - 正三位[17][21]

- 1904年(明治37年)4月20日 - 従二位[17][22]

- 1910年(明治43年)8月29日 - 正二位[23]

- 爵位

- 勲章等

- 外国勲章佩用允許

Remove ads

脚注・出典

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads