トップQs

タイムライン

チャット

視点

第2回衆議院議員総選挙

1892年に行われた日本の衆議院選挙 ウィキペディアから

Remove ads

第2回衆議院議員総選挙(だい2かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1892年(明治25年)2月15日に日本で行われた帝国議会(衆議院)議員の総選挙である。

Remove ads

概要

要約

視点

前史

1890年(明治23年)11月29日に第1回帝国議会が召集された。藩閥による政府(第1次山縣内閣)と「民力休養」を掲げる民党が対立を続けたものの、双方とも相手の出方を窺ったこと、政府が内外に対する面目から議会開設早々の衆議院解散を望まず、かつ民党のうち自由党土佐派を一時切り崩したことから、政府はかろうじて閉会(1891年3月8日)まで持ちこたえた。

だが、次の第1次松方内閣で迎えた第2回議会(1891年11月26日開会)は、第1回議会のように衆議院解散を選択しえない状況ではなくなり、かつ民党も薩長出身の閣僚が過半数を切っていた松方内閣を弱体とみて政府批判を行った。12月20日の樺山資紀海相によるいわゆる「蛮勇演説」で一気に緊張感を増した衆議院に対して、松方内閣は25日に初めての衆議院解散に踏み切った。

選挙干渉

この選挙では内務省(品川弥二郎内相・白根専一次官)による選挙干渉によって死者まで出したことで知られているが、実際には複雑な経過を辿っている。

明治天皇は解散前から難航する議会運営に懸念を強めていた。12月26日に、徳大寺実則侍従長は伊藤博文に天皇が「同一の議員を再選致候而は幾度も解散不祥の結果を生すへくやと深御憂慮被遊」と、来る選挙で同じ議員が再選されると解散の連続になることを憂慮していると伝えた[1]。さらに28日、松方正義首相から品川弥二郎内相に宛てた手紙によると、天皇に改選の手続きを奏上した際に、天皇から「精々今般之選挙尽力相成、良結果に至り候様再三御沙汰拝承仕候」と、この選挙一回で尽力して良い結果を出すように言われたことを伝えた。良い結果とは「同一の議員」ではない新たな勢力が多数派となること、つまり立憲自由党・立憲改進党以外の議員が多数派となることであった。そして、選挙の見込みを品川から報告すると奏上したので、「近日中御参朝之上細事御奏上」することを指示した[1]。それを受けた品川は、それまで2回3回の解散は望まないが覚悟していたが、態度を変え度々天皇に報告に行っている。天皇は品川からの報告だけでなく、知事から侍従を通じて詳細な状況報告を上げさせた。そして、松方首相自身も「大奮発」し、仮面を脱して「政府党」を活動させる意向をしめし[2]、極秘に側近の九鬼隆一帝室博物館館長を各地に派遣して独自の選挙工作を行わせ[3]、また、吏党候補の擁立と支援を行った。

天皇の意向が示された後、松方と品川は相次いで府県知事に内諭を出して、中正の人物を当選させることを指示した。直後に松方・品川・白根に加えて平山成信内閣書記官長・小松原英太郎警保局長・大浦兼武警保局主事らによる選対本部が極秘に組織されて、政府系候補への選挙支援策が協議された。また、首相に対して金子堅太郎と佐藤暢から選挙対策案が献言され、内容として藩閥全体で対応すべきという金子案と内務省主導で行う佐藤案という特徴がある[4]。これまで、実力行使を含めた選挙干渉を指示した命令類が発見されていないこと、逆に複数の知事から政府に対して民党進出を阻止するために警察力の行使を求める意見が寄せられていることから、選挙干渉の発案が内務省側なのか、府県知事側の突き上げなのかについては明らかではないといわれてきた[3]。ただし、天皇の意向が首相・内相に伝わり、一回の選挙で良い結果を出すことを求められていることから、方法を問わず良い結果を出すことを政府の至上命題としたという説が成り立つ(系統的指令説)[5]。

官民の衝突、死傷者、候補者逮捕未遂

2月12日には民党と吏党の対立が激化し、選挙の応援演説のため兵庫県神戸市三宮を訪れた板垣退助を拳銃で狙撃しようとする「明治25年板垣退助暗殺未遂事件」が起きている[6]。

また、各地で民党候補及び支持者と警察との衝突が発生し、自由党が強い高知県で政府公式発表で死者10名・負傷者66名という流血の惨事が発生した他、全国で25名の死者を出した。

- 高知県 死者10名 負傷者66名 知事:調所広丈(薩摩藩出身)

- 佐賀県 死者8名 負傷者92名 知事:樺山資雄(薩摩藩出身)

- 福岡県 死者3名 負傷者65名 知事:安場保和(肥後藩出身)

- 千葉県 死者2名 負傷者40名 知事:藤島正健(肥後藩出身)

- 熊本県 死者2名 負傷者39名 知事:松平正直(越前藩出身)

大規模な死傷者が出た府県の知事には薩摩藩あるいは隣国でつながりが深い肥後藩出身者が多く、薩摩出身の松方首相を支持し、地元県会では民党議員と激しく対立していた。こうした地元の事情が実力行使を伴う干渉を引き起こす一因となった。ただし、知事の出身などの属性では説明がつかないという批判もある[7]。実際、高知県の調所広丈知事は「暴走」した知事として描かれてきたが、実際には「難治県」高知に手を焼き、何度も首相に任地替えを懇願していたし、佐賀県の樺山資雄知事も内閣交代後ではあるが、選挙干渉には批判的だったことを内相に伝えている[8]。

高知と佐賀では死傷者が多く出ただけでなく、警察が林有造(高知2区)と松田正久(佐賀1区)という自由党有力議員に対して投票日以降も逮捕を狙った[9]。二人とも難を逃れて無事であったが、これは投票日後の逮捕によって、当選した場合でも議会に出席できないことを狙ったものであり、第1議会で森時之助が不逮捕特権を適用されず一度も出席することなく辞職した前例を踏まえたものであった。しかも、佐賀では内務省の大浦兼武が、文部大臣大木喬任の意を受けて選挙工作に従事していた司法人脈の中村純九郎と古賀廉造を通して佐賀出身の高木秀臣東京控訴院検事長に松田拘引を働きかけた[10]。結局、司法省が干渉に消極的で拘引は認められなかった。

開票不正

流血の事態が目につくが、高知と富山では開票所を管理する選挙長(知事任命の郡長)が不正な開票を行ったため当選訴訟が提起され、最終的に当選者が逆転した。高知2区(定員2名、2名連記投票)では自由党前議員片岡健吉(779票)と林有造(773票)が片岡直温(854票)と安岡雄吉(844票)に敗れた。しかし、選挙長が自由党支持者が投票したはずの票を読み上げなかったため、不審に思った者が投票現物と明細書の閲覧を求めた。明細書のみ閲覧が許された。投票現物の証拠保全の請求も行ったが、却下され、当選訴訟中に投票現物は紛失したと報告された。訴訟では1審・大阪控訴院判決は証拠不十分で敗訴したが、上告審・大審院判決は投票箱の錠が破損していたことを重く見て1審判決を破棄して名古屋控訴院に差し戻した。全有権者調査によって片岡(健)・林が片岡(直)・安岡を上回ったため勝訴し、最終審・大審院判決で確定した[11]。同様に富山4区では、改進党前議員島田孝之(1300票)が武部其文(1341票)に敗れたが、選挙長が島田票を大量に無効判定したため、当選訴訟となり、投票現物の確認により無効票のうち69票が島田票と認定され、勝訴した[12]。2件とも選挙管理者によって選挙結果のねつ造がなされたのである。

干渉への反発

だが、こうした選挙干渉は閣内の反感を招いた。陸奥宗光農商務相は自由党幹部の星亨、高島鞆之助陸相は同じく同党幹部の新井章吾の後見人を自負して選挙干渉の資金をこれらの候補に渡して支援し、品川や白根らが抗議するとこれに反発した。内務省が1月5日に発行された自由党機関誌『党報』号外の内容を官吏侮辱罪に充てて総理である板垣退助を発行責任者として逮捕しようとした際には尾崎三良法制局長官・田中不二麿司法相が反発して断念に追い込まれた(板垣は伯爵であるため、司法大臣が天皇に奏上して許可を得ない限りは処分できなかった)。また、投票日間近の2月9日には、石川県の候補に関して板垣退助と大隈重信が連名で推薦広告を出したことに対して集会及政社法違反で関係者42名を取り調べた。その中には候補者も含まれており、13日から予審で呼び出され、選挙運動の機会を失った。例えば、東京2区の改進党肥塚龍は14日に召喚され、選挙は6票差で敗れた。これについても尾崎三良は田中司法大臣に中止を求めた。結局4月に証拠不十分で全員免訴となった[13]。

選挙結果とその後の政局

選挙終了後、閣僚や白根専一ら内務省幹部は味方の勝利と喜んだ。これは内務省作成の候補者名簿から見て、当選者が「過激派」(民党)130人に対して「着実派」(吏党)168人となったためであった。しかし、着実派に数えた独立倶楽部は、陸奥宗光農商務大臣の指導の下、民党に近い議員11人と吏党に近い議員16人に分裂してしまった。民党所属議員でも穏健派を「着実派」に数えていたが、第3議会では民党に近い姿勢をとる議員が続出し、政府の多数派工作は失敗した。壮士による議員への暴行も発生し、また、買収工作の一端が稲垣示(富山3区)によって議場で暴露される事態にも発展した[14]。

吏党は、本来は「親政府」というよりは「反民党」集団であり(実際に「吏党」という言葉を用いていたのは新聞や民党及びその支持者であり、政府や当事者たちは「温和派」という表現を主として用いていた)、その考えも国粋主義者からリベラルまで、あるいは超然主義者から政党主義者まで幅が広かった。伊藤博文はこうした温和派(吏党)勢力を総結集した新党を結成しようとしたが、政党そのものに不信感を持つ明治天皇や山縣有朋、政治の主導権を伊藤に奪われることを恐れた松方首相が反対し、元勲会議においても「松方内閣支持、伊藤新党反対」の合意を取り付けて伊藤を新党結成断念に追い込んだ(3月11日枢密院議長辞表撤回)。藩閥最大の実力者・伊藤の政治的孤立を招いた事で松方は政権運営に自信を深めたが、干渉の責任者とされた品川内相と伊藤側近とされた陸奥農商相が辞表を提出した。

貴族院は衆議院に先立って政府の選挙干渉を批判する決議を採択した。衆議院でも民党が、官吏が職権を乱用して選挙に干渉した責任を問う「選挙干渉ニ関スル上奏案」を提出(5月12日)するが、事態を予期していた政府は多数派工作を行い、143対146で辛くも否決される。しかし、2日後に提出された、文言を穏健にし、上奏ではない形に改めた「選挙干渉ニ関スル決議案」は、賛同者が増え、しかも予期していなかった政府は引き締めを図れず吏党議員の欠席が目立ち、154対111で通過してしまった。こうした事態を受けて品川の後任となった副島種臣は白根以下の内務省幹部や地方知事らの更迭を行って事態の打開を図ろうとするが、白根らによる「副島降ろし」が功を奏して6月8日には副島が辞任に追い込まれた。その後、松方首相が一時内相を兼務した後に河野敏鎌が後任内相となるが、河野は7月15日に松方首相に迫って白根更迭を強行し、20日には安場ら品川・白根を支持した知事も更迭した。これに対して薩摩藩出身の高島陸相・樺山海相は「薩摩閥の切捨て」と解釈して7月27日に明治天皇に辞表を提出、これによって閣僚統制の自信を失った松方は内閣総辞職を決断することになった。

Remove ads

選挙データ

内閣

解散日

投票日

改選数

- 300

- 1人区(単記投票):214

- 2人区(連記投票):43

選挙制度

- 小選挙区制(一部2人区制)

投票方法

- 記名投票(選挙人は氏名と住所の記載、および、印鑑による押印が必要)

実施地域

選挙権

- 直接国税15円以上納税の満25歳以上の日本国民男性。

- 下記の者は権利の適用除外とされた。

- 華族・軍人の当主。

被選挙権

有権者数

- 434,594[16]

Remove ads

選挙活動

- 立候補者数:900(立候補制度なし)

選挙結果

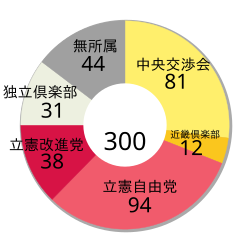

党派別獲得議席

Remove ads

議員

要約

視点

当選者

中央交渉会 独立倶楽部 近畿倶楽部 自由党 立憲改進党 無所属

補欠・更正当選者

現職議員が死去あるいは辞職した場合、補欠選挙が実施される。複数の選挙区で当選した人物が辞退した選挙区では再選挙が行われる。当選訴訟によって当選無効となった場合、裁判所の判決にもとづいて当選者が変更される。これを「更正」という。ただし、失格となった当選者も更正までは正当な当選者として議席を有するため選挙時の当選者として扱われる。『議会制度七十年史』、『議会制度百年史』などの文献では、その区分が不明確であり、また誤りが散見されるため注意を要する。[17]。

初当選

- 計53名

- 中央交渉会

- 12名

- 独立倶楽部

- 3名

- 立憲自由党

- 21名

- 福井直吉 (神奈川6区)

- 立憲改進党

- 8名

- 無所属

- 9名

引退・不出馬

- 計16名

- 立憲自由党

- 5名

- 大成会

- 5名

- 無所属

- 8名

落選

- 計28名

- 中央交渉会

- 1名

- 成田直衛 (秋田2区)

- 立憲自由党

- 14名

- 立憲改進党

- 7名

- 無所属

- 7名

Remove ads

脚注

関連項目

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads