トップQs

タイムライン

チャット

視点

梅田

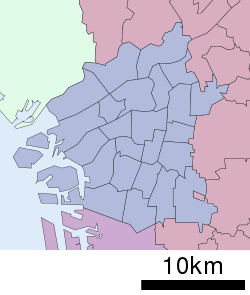

大阪市北区の町名 ウィキペディアから

Remove ads

梅田(うめだ)は、大阪府大阪市北区に広がる大阪を代表する日本有数の規模の繁華街・オフィス街。または、北区の町名。現行行政地名は梅田一丁目から梅田三丁目まで。実際には大阪駅・梅田駅を中心により広範な地域を指す。日本でも有数の規模の超高層ビル群(100メートル以上のビルの数)が立ち並ぶ。

Remove ads

概要

要約

視点

梅田は大阪市北区の町名であり、一般的な通称としては梅田駅・大阪駅周辺の繁華街を指す。梅田やその南側の北新地を中心した広域な繁華街・歓楽街は、キタと呼ばれ、大阪ではミナミ(難波や心斎橋周辺)と双璧を成す一大商業エリアである。その規模・面積・売上において日本屈指の商業地域を形成している。また、超高層ビルが林立する西日本最大のオフィス街でもあり、堂島・中之島・北浜・船場などともに大阪市の中心業務地区(CBD)を構成している[4]。大阪のメインストリートである御堂筋の北端に位置しており、大阪市道路原票がある梅田新道交差点は東京・日本橋から続く国道1号の終点かつ福岡県北九州市まで続く国道2号の起点で、鉄道のみならず道路交通の要衝である。

行政上の町名としての梅田は大阪駅およびその南側の御堂筋、曽根崎通、福島区境に囲まれた範囲に過ぎないが、広域地名としての梅田は、周辺の角田町や芝田、茶屋町、大深町(うめきた地区)、大淀中(新梅田シティ)、曽根崎などを含む地域に用いられることもある。ただし、曽根崎通の南側に位置し、近世以来の市街地である北新地(曽根崎新地)を指して梅田などと呼ぶケースは稀である。一方、曽根崎通の北側では隣駅となる中崎町駅、中津駅 (Osaka Metro)、中津駅 (阪急)付近まで梅田と呼ばれることがあり、キタやミナミ同様に地理的な範囲は明確には定義されていない。

梅田は、古くからの繁華街であった船場や天満と違い、明治時代以降に発展した街である。契機となったのは1874年の大阪駅の開業である。当時は市街地での鉄道建設への反対運動が根強く、また神戸方面からの線路(東海道本線)を京都方面へ直通延伸できるよう市街地から外れた梅田が建設地に選ばれた。大阪駅開業当時の梅田周辺は田畑や埋田墓地が広がる郊外の農村地帯であった。標高が低く[5]水害の危険性が高い地域と認識されていた。1889年の市制施行時における大阪市域からも外れるような場所であった。その後、阪神や阪急の梅田駅といった私鉄の乗り入れや、大阪の発展とそれに伴う郊外住宅地の拡大により、大阪市北部の鉄道交通の拠点として急速に発展した。長距離の広域輸送においては、東海道・山陽新幹線の開業や、航空路線や高速バス路線の整備による寝台列車の削減により[6]、新大阪駅にその座を譲ったものの、戦後は再開発の進展によってかつての大阪市中心部を凌ぐ商業・業務機能を備え、大阪最大級の都心の一つとして認識されている。

梅田は巨大な百貨店を複数擁する日本屈指の百貨店激戦区であるとともに専門店・飲食店などが多数集積している。早くから阪急百貨店・阪神百貨店といった電鉄系百貨店が本店を構え、1980年代にはミナミの老舗である大丸も梅田店が大阪駅の駅ビル(旧アクティ大阪)に進出。梅田の百貨店の売場面積は日本一、総売上高も東京の新宿に次ぎ全国2位である。特に地域一番店の阪急百貨店うめだ本店は世界初のターミナルデパート(駅直結型百貨店)として、伊勢丹新宿店に次ぐ国内2位の店舗別売上高を誇る。百貨店以外にもルクア大阪、HEP FIVE、グランフロント大阪、日本一の売上を誇る家電量販店のヨドバシ梅田といった集客力の高いファッションビル・大型商業施設などが数多く集積している。2011年にはJR大阪駅の駅ビルが再開発により大阪ステーションシティとして開業し、百貨店・ファッションビル・オフィスなどで構成される日本屈指の巨大複合商業施設が誕生した。また、主要道路の地下にホワイティうめだ・ディアモール大阪といった地下街が発達し、商業施設群の地下フロアのほか、曽根崎通以南の四つ橋筋の地下にあるドージマ地下センターとも結合しており、併せて日本最大級の地下街を形成している。

梅田のオフィス街整備は、大阪駅南側の戦後のバラックに由来する雑然とした旧市街地や大阪駅北側の貨物駅跡地の再開発によるところが大きい。ダイヤモンド地区、オオサカガーデンシティ、大阪ステーションシティ、グランフロント大阪、グラングリーン大阪などの複数の大型再開発事業によって、伝統的な大阪のCBDである船場(中央区)を凌駕するビジネス街となった。また、北区内の既存のビジネス街である中之島・堂島のように超高層ビルが林立し、華やかな都市景観を魅せている。これらの大規模再開発によって大量のオフィスビルが供給され、交通至便な梅田に本社・支社等を置く企業が増加した。ただし、梅田周辺は北方向に位置する大阪国際空港(伊丹空港)の着陸進路に当たることから航空法による高さ規制の対象地域であり、同法第49条による制限表面によって200メートルを超えるビルの建築が困難であるため、梅田にあるビルはタワーマンションの梅田ガーデン(191メートル)が最高である。なお、制限表面は伊丹空港からの半径16.5キロメートルまでは50メートル離れるごとに1メートル緩和されるため、北側の方が制限がより厳しい。

鉄道駅は、阪急大阪梅田駅、阪神大阪梅田駅、Osaka Metro梅田駅・東梅田駅・西梅田駅、JR大阪駅・北新地駅と私鉄や地下鉄、JRの駅が集積しており、西日本最大のターミナル駅となっている。梅田地区の鉄道駅は総称して「大阪・梅田駅」または「大阪駅・梅田駅」などと称されることもあり、駅名こそ統一されていないが徒歩での乗り換えが可能である。これらの駅の乗降客数合計は1日約240万人を誇り、新宿駅・渋谷駅・池袋駅に次ぐ世界4位であり[7]、東京都以外の駅では首位である。

高速バスは大阪駅周辺バスのりばが点在し、西日本最大規模のバスターミナルを形成している。一方でバスタ新宿のような一箇所に集結したバスターミナルはない。

再開発計画

三菱地所を中心に大阪駅北側の梅田貨物駅跡地のうめきたエリアの大規模再開発が進行中である。2013年に先行開発区域(第1期)として複合商業施設「グランフロント大阪」が開業。現在はグランフロント大阪の西側のエリアで、「グラングリーン大阪」という名称の第2期開発が進行中であり、大規模な都市公園や高級ホテル・オフィス・住宅(タワーマンション)などで構成される。2024年に一部区域の先行街開きを行い、2027年度に全体完成が予定されている[8]。

JR西日本は大阪駅北側の梅田貨物線(東海道本線支線)を地下化し、2023年にうめきた2期地区に大阪駅の地下ホームを地下に設置した[9]。これにより、これまで大阪駅を通過していた関空特急「はるか」・きのくに線特急「くろしお」が停車するようになり、関西国際空港・南紀(和歌山)地方から梅田へのアクセスが向上した。さらに、大阪駅地下ホームは2031年開業予定のなにわ筋線が乗り入れ予定であり、大阪府南部の南海電鉄沿線や関西国際空港とのさらなるアクセス向上が見込まれている[10]。他にも阪神百貨店梅田本店の建て替え(大阪梅田ツインタワーズ・サウス)や、大阪中央郵便局跡地の再開発(JPタワー大阪)など、梅田は関西地区で最も再開発が盛んに行われているエリアである。

Remove ads

歴史

要約

視点

中世は下原と呼ばれる低湿地帯で、泥土を埋め立てて田畑地を拓いたことから「埋田」と呼ばれた。後世になって字面が悪いので、西成郡曾根崎村の露天神社ならびに同郡北野村の綱敷天神社にゆかりのある梅から「梅田」表記になったといわれている[注釈 1]。

1764年、曾根崎新地から北へ延びて梅田墓地(現:大深町・梅田貨物駅)へ至る「梅田道」が開かれたが、周辺は田畑ばかりの「ドタ」と呼ばれる寂れた土地だった。1874年に曾根崎村に開業した大阪駅は「梅田ステンショ」などと呼ばれ、1897年には曾根崎村・北野村とも大阪市北区へ編入され、1900年の大字改編により、旧:曾根崎村の西部に梅田町・東梅田町・西梅田町・北梅田町の4町が起立した。

開業時の大阪駅は現在の西梅田スクエア付近に位置していたが、1901年の大阪駅移転に伴って梅田の中心は東へ移動した。1906年には現在のハービスENT付近に阪神大阪梅田駅が開業するが、1939年に大阪駅南側地下へ移転している。大阪駅移転の1901年を挟んで、前に実施された上述の町名と後に開業した駅名とのずれは顕著で、西梅田駅が梅田町と東梅田町の境界線上に位置するほどである。当初の梅田町はおおむね現在の梅田二丁目と三丁目にあたり(西端部は西梅田町)、ダイヤモンド地区と呼ばれる現在の梅田一丁目は、もと曾根崎中・曾根崎上のそれぞれ一部と東梅田町だった。なお、東梅田町全域を含むダイヤモンド地区の北部は1940年に梅田に改称されている。

ちなみに、東梅田駅は曾根崎中に位置し、阪急大阪梅田駅・大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)梅田駅が位置する芝田・角田町は旧 北野村である。なお、曾根崎村の旧村域には阪神資本、北野村の旧村域には阪急資本による施設が多い。広大な梅田貨物駅は、東海道本線より南側の東部は梅田町、西部は西梅田町、北側の南西部は北梅田町だが、北側の北西部の中津南通は旧 西成郡中津町大字下三番の一部、中西部の佐藤町、北東部の牛丸町、中東部の大深町、南東部の松本町は旧 北野村の一部となる。なお、東海道本線より北側は、1944年に大深町に統合されている。

発展の方向が北大阪に転じた第二次世界大戦後、大阪市街の北玄関である梅田は巨大化の一途をたどる。ダイヤモンド地区は第二次世界大戦の大阪大空襲で焼け野原となった後、バラックが立ち並ぶ雑然とした街になっていたが、ダイヤモンド地区の南半に残った梅田繊維街は1969年に新大阪センイシティーへ移転し、それ以後はダイヤモンド地区ではバラック街の整理を兼ねた再開発が本格化した。さらには広大な梅田貨物駅の跡地のうち南西側にオオサカガーデンシティ、北東側にグランフロント大阪と続いた。

かつて曾根崎村西部の字名に過ぎなかった梅田は、曾根崎村と北野村以外にも、豊崎町大字本庄・南浜、中津町大字光立寺・下三番、鷺洲町大字大仁なども包含する広域地名となるに至った。1978年におおむね曾根崎中・曾根崎上のそれぞれダイヤモンド地区内・梅田・梅田町の範囲において梅田一 - 三丁目の現行住居表示が実施された。

Remove ads

梅田の範囲

- 現行町名の梅田

- 梅田一丁目 - ダイヤモンド地区(大阪駅前第1ビル、第2ビル、第3ビル、第4ビル、大阪梅田ツインタワーズ・サウス(阪神百貨店)、大阪マルビル、ヒルトン大阪、ディアモール大阪など)

- 梅田二丁目 - オオサカガーデンシティ(ハービスENT、ハービスOSAKAなど)、ブリーゼタワーなど。

- 梅田三丁目 - 大阪駅(大阪ステーションシティ)、オオサカガーデンシティ(毎日新聞ビル、毎日インテシオ、大和ハウス大阪ビル、西梅田スクエアなど)

現行町名によらず、大阪駅・梅田駅を中心にその周辺一帯は大阪で一番の繁華街を形成しているため、この地域全体を一般に「梅田」と呼んでいる。一般に梅田と呼ばれている地域は、現行町名の梅田以外に、大深町、芝田、角田町、茶屋町、鶴野町、中崎西二丁目から四丁目、万歳町、神山町、堂山町、太融寺町、兎我野町、小松原町、曾根崎、西天満六丁目、大淀南一丁目と二丁目、大淀中一丁目、福島六丁目、中津一丁目と五丁目、豊崎二丁目から五丁目辺りになるが、「梅田」の知名度が非常に高いため「梅田」を冠したビル名、店舗名はこれらの地以外にも存在する。

大規模施設である阪急大阪梅田駅や梅田スカイビル、梅田センタービル、旧JR梅田貨物駅も住所は梅田ではない。特に梅田スカイビルが所在する大淀および中津、豊崎は以前は大淀区(さらに以前は大淀は西淀川区、中津、豊崎は東淀川区)であり、後に北区に統合された地域である。

各地区の詳細

要約

視点

ダイヤモンド地区(大阪駅南側)

|

→詳細は「ダイヤモンド地区」を参照

- 梅田一丁目

ダイヤモンド地区は大阪駅南側の梅田一丁目を指し、地区北側の道路地下に阪神大阪梅田駅、南側の国道2号線の地下にJR東西線北新地駅がある。地区内には、阪神百貨店(大阪梅田ツインタワーズ・サウス[注釈 2])、大阪マルビル、ヒルトン大阪、梅田DTタワー、大阪駅前ビル(第1、第2、第3、第4)、ファッションビルのイーマなどが建つ。大阪駅前ビルは大規模な雑居ビル郡である。阪神百貨店の南側はかつては闇市の面影を残す民家の密集した薄暗い一帯であり、買収等再開発区画整理に非常に手間取ったが、今や高層ビルの建ち並ぶ近代的な区画となった。中でも初期に立てられた大阪マルビルは、円筒形の独特な外観から梅田の象徴的存在であり、2003年まで最上部に設置されていた電光掲示板は梅田の名物でもあった(2005年10月4日に部分的に復活)。ダイヤモンド地区(梅田一丁目)の南側には関西随一の高級歓楽街として有名な北新地が位置している(住所上は曽根崎新地)。

オオサカガーデンシティ(西梅田地区)

|

→「オオサカガーデンシティ」も参照

- 梅田二丁目・梅田三丁目

四つ橋筋より西側の梅田二丁目と梅田三丁目のオオサカガーデンシティの地域を指し、阪神電気鉄道(阪神電鉄)などが開発した新しい街並みを形成している。付近にOsaka Metro四つ橋筋線の西梅田駅も位置しており、一帯は西梅田とも呼ばれる。1980年代から、阪神本線の地下化によって生じた跡地や旧国鉄梅田貨物南ヤード跡を再開発した地域で、そのうち、オオサカガーデンシティは1990年代以降、毎日新聞の大阪本社建設を嚆矢とし、ザ・リッツ・カールトン大阪が入居するハービスOSAKAや、オフィスビルといった高層ビルが次々建設された。地域面積は10ヘクタール、就業人口は約2万5000人の梅田屈指の超高層ビルが林立するエリアとなった。2004年には、劇団四季専用劇場や高級ブランド店などが入居するハービスENT、ヒルトンプラザウエスト(旧ホテル阪神や新阪神ビルの跡地)の完成をもってこの地域の開発は一段落した。2008年、オオサカガーデンシティ南側のサンケイビル跡地に34階建てのブリーゼタワーが完成し、毎日新聞社も大阪本社隣接地に高さ99メートルのテナントオフィスビルを建設するなど、一帯は超高層ビル群を形成している。JR大阪駅の桜橋口を出てすぐ西にあった大阪中央郵便局は移転し、跡地は西梅田スクエアという期間限定のイベント広場になっており、隣接地と合わせJPタワー大阪に再開発された。

- 西梅田スクエア(大阪中央郵便局跡地のイベント広場)

- ハービスOSAKA(梅田阪神第1ビルディング)

- ザ・リッツ・カールトン大阪

- カルチュア・コンビニエンス・クラブ大阪本社

- TBS関西支社

- 阪急交通社本社

- グンゼ本社

- ハービスENT(梅田阪神第2ビルディング)

- ヒルトンプラザ大阪(ヒルトンプラザウエスト)

- オフィスタワー

- LVMHジャパン大阪支店

- オフィスタワー

- 毎日新聞ビル

- 毎日インテシオ

- 大和ハウス大阪ビル

- 大和ハウス工業本社

- 大阪モード学園

- 梅田ダイビル

- 明治安田生命大阪梅田ビル

- 椿本興業本社

- 大阪中央病院

- ハートンホテル西梅田

- ホテルモントレ大阪

- ブリーゼタワー

- パシフィックマークス西梅田(旧スノークリスタルビル)

- 西梅田公園

大阪ステーションシティ(JR大阪駅ビル)

|

→詳細は「大阪ステーションシティ」を参照

- 梅田三丁目

2011年にJR西日本による再開発によって誕生したJR大阪駅を核とする巨大複合商業施設・駅ビルである。ホテルやオフィス、ファッションビル、百貨店、シネマコンプレックス等で構成される。南側中央口にはサウスゲートビルディングがあり、JR西日本グループのシティホテルであるホテルグランヴィア大阪や百貨店の大丸などが入居している。また、北側にファッションビルのルクアやルクア1100(イーレ)、シネマコンプレックスなどが入居するノースゲートビルディングがあり、伊藤忠商事の大阪本社などが入居する28階建ての高層棟を併設している。現在、南側のサウスゲートビルディングと北側のノースゲートビルディングとの間の大阪駅ホーム上に日本最大規模のドームと橋上駅舎が作られ、広々とした空間に外光を取り入れた新しい空間が生まれている。

- サウスゲートビルディング

- 大丸梅田店(ハンズ梅田店)

- ホテルグランヴィア大阪

- ノースゲートビルディング

- ルクア

- ルクア1100

- 大阪ステーションシティシネマ

- 大阪駅JR高速バスターミナル

- オフィスタワー

- イノゲート大阪

- JPタワー大阪

- KITTE大阪

- エキマルシェ大阪

- ALBi

- 梅三小路

阪急梅田・茶屋町地区

|

- 芝田一丁目・角田町・茶屋町・鶴野町・中崎西二丁目など

阪急電鉄最大のターミナルである阪急大阪梅田駅を中心に東と北へ広がる地域。旧・阪急東宝グループの各種施設が多いため、俗に「阪急村」と呼ばれることもある。南側は店舗売上高西日本1位(日本2位)の阪急百貨店うめだ本店本館(地上187メートル41階建)、その東側には阪急メンズ大阪とTOHOシネマズ梅田が入居するHEP NAVIOと若者向けのファッションビルのHEP FIVE、高層ビルの阪急グランドビル、NU茶屋町などの旧・阪急東宝グループの主要施設が集積している。阪急大阪梅田駅高架下には専門店街の阪急三番街、阪急三番街の北には古書店が軒を連ねる阪急古書のまち、飲食店や居酒屋が軒を連ねる阪急かっぱ横丁などがある。また、HEP FIVEの屋上にある真っ赤な観覧車は大阪・梅田のランドマーク的存在である。

阪急大阪梅田駅の西側の芝田一丁目には大阪新阪急ホテル、その北側の北野阪急ビルには飲食店やフィットネスクラブが入居するDD HOUSEと新阪急ホテルアネックスがある。芝田一丁目の北詰には阪急電鉄の本社ビルがある。新御堂筋を東に超えた鶴野町・中崎西二丁目にも梅田と冠した高層ビルが立ち並び、梅田センタービルなど梅田と名の付くビルはさらに外延部にも広がっている。

阪急大阪梅田駅すぐの北東側に位置する茶屋町は1990年代に入ってから急速に発展した地域であり、キタ随一の「若者の街」である[11]。阪急電鉄が開発した複合商業ビルのアプローズタワー(ちゃやまちアプローズ)や商業施設のNU茶屋町などが位置する。茶屋町が脚光を浴び始めたのは毎日放送 (MBS)が移転し、梅田ロフトができた頃からだといわれている(詳しくは茶屋町を参照)。茶屋町には、池田泉州ホールディングスの本社が所在し、その傘下行として2010年5月に発足した池田泉州銀行の本店所在地となっている(営業窓口としては、同地にあった旧池田銀行・大阪梅田営業部を継承し、営業店名も大阪梅田営業部のままとなっている)。また、2017年には旧梅田東小学校跡地にOIT梅田タワーが建設され、大阪工業大学梅田キャンパスとして開校している。

- 大阪梅田駅 (阪急)

- 大阪梅田ツインタワーズ・ノース

- 阪急百貨店うめだ本店

- オフィスタワー

- 阪急ターミナルビル

- 阪急グランドビル

- 大阪新阪急ホテル

- 北野阪急ビル

- 新阪急ホテルアネックス

- D.D.HOUSE

- HEP NAVIO(旧:NAVIO阪急)

- HEP FIVE(旧・阪急ファイブ)

- EST(主にJR高架下)

- 新梅田食道街(JR高架下)

- 梅田センタービル

- ABC-MART梅田ビル(←AIG梅田ビルから改称)

- ヤンマーフライング Y ビルディング(ヤンマー本社ビル)

- NU茶屋町

- NU茶屋町プラス

- MBSメディアホールディングス・毎日放送 (MBS) 本社

- 梅田ロフト

- ちゃやまちアプローズ

- 梅田芸術劇場(←梅田コマ劇場←劇場飛天から改称)

- ホテル阪急インターナショナル

- 阪急阪神ホールディングス・阪急電鉄本社

- チャスカ茶屋町

- ピアスタワー

- カトリック大阪梅田教会

- 大阪聖パウロ教会

- 池田泉州銀行本店

- OIT梅田タワー(大阪工業大学 梅田キャンパス)

大阪駅北地区(うめきたエリア)

|

- 大深町・芝田二丁目

JR大阪駅北側の地域。芝田二丁目にはJR西日本本社ビル、済生会中津病院などがある。広大なJR梅田貨物駅(梅田北ヤード)跡地は現在再開発中で、この地区には「うめきた」の愛称が付けられた。もともと、駅ビルのアクティ大阪(現:サウスゲートビルディング)やダイヤモンド地区、複数の百貨店などが位置する南口が駅の表玄関なのに対して、北口は大阪駅の裏口的存在であった。しかし大規模な開発によってヨドバシ梅田やノースゲートビルディング、グラントフロント大阪といった巨大複合商業施設が完成し、近年大きく発展している。特に大深町はうめきた2期再開発が進むにつれ公示地価が上昇しており、現在では大阪駅に近いグランフロント大阪南館付近(大深町4-20)が西日本で最も地価が高い地点となるなど、これから最も発展の期待ができる地区である[12]。

うめきたエリア(大深町)は2001年、(大阪鉄道管理局→)JR西日本本社の跡地にヨドバシ梅田が開業してから注目され始めた。現在は広大な貨物駅跡の敷地の再開発が進行中である。先行開発地区(うめきた1期地区)には複合施設のグランフロント大阪が2013年に街開きし、中核をなす「ナレッジキャピタル」にはパナソニックや大阪大学など多数の企業や大学、団体が入居しており、170-180メートル級の超高層ビルが4棟立ち並ぶ。大阪駅前に設けられた広大な駅前広場の「うめきた広場(安藤忠雄設計)」と、大きなシンボル軸、賑わい軸がペデストリアンデッキで結ばれている。現在再開発中のグランフロント大阪西側のエリア(第1期地区残りの17ヘクタール余りの地区)は2024年の一部街開き、2027年度の全体完成を目標にうめきた第2期地区として大規模な都市公園・オフィス・ホテルなどに再開発される予定である。2023年に後発開発区域(うめきた2期地区)の再開発名称を「グラングリーン大阪」に決定した[13]。また、JR西日本は梅田貨物線(東海道本線支線)を地下化し、2023年に新たに大阪駅地下ホームを設置した。これにより関空特急「はるか」が大阪駅に停車できるようになり、関西国際空港から梅田へのアクセスが向上した。さらに、大阪駅地下ホームは2031年開業予定のなにわ筋線の乗り入れが計画されている。

一方でヨドバシカメラも家電量販店として売上高日本一を誇るヨドバシ梅田の再開発の動きを見せている。2016年8月に同社はヨドバシ梅田の北側の駐車場として利用していた用地に高さ約150メートル、延べ床面積約10万5200平方メートルの超高層ビルの「ヨドバシ梅田タワー」を建設することを発表した。2017年夏にも着工し、2019年11月に開業した[14][15][16]。このうち低層部の商業施設「LINKS UMEDA(リンクス梅田)」には既存のヨドバシ梅田と同規模の店舗が入居だけではなく、新たに壁面の緑化や観光バスの発着スペースが整備された。高層部には阪急阪神ホテルズが[17] 新ブランドホテル「ホテル阪急レスパイア大阪」[18] として入居し(客室数1,030室、2019年11月27日開業)、外国人観光客の一大交流拠点を目指す。また、大阪駅周辺の回遊性を高めるために隣接するJR大阪駅の大阪ステーションシティ、グランフロント大阪、大阪梅田駅 (阪急)、芝田二丁目の4方向にペデストリアンデッキが整備されている。

新梅田シティ

|

→詳細は「新梅田シティ」を参照

- 大淀中一丁目

新梅田シティは大阪駅から見て北西にあるツインビルの梅田スカイビルとウェスティンホテル大阪を中心とする地域。JR環状線福島駅・阪神本線福島駅の北約800メートルに位置し、梅田貨物駅(梅田北ヤード)の再開発地区の西に隣接している。積水ハウス、東芝、青木建設、ダイハツディーゼルの所有地だったのを、1986年から、この4社の共同事業(大阪北梅田再開発事業)として再開発事業を着手し、整備された。梅田スカイビルは、ツインビルの上層が連結され、その上を「空中庭園」としている。庭園といっても植物はなく屋上の展望デッキのことである。超高層ビルの屋上が展望台になっている所は珍しく、風を感じながら展望できる。ここから西梅田の超高層ビル全体を間近に見ることができるほか、生駒山や六甲山、天気が良ければ和歌山方面、明石海峡大橋、関西国際空港などが眺められ、観光スポットになっている。かつては近くに朝日放送の大淀社屋(大阪タワー)もあったが、現在は解体され、中之島のほたるまちに移転している。現在は梅田貨物駅跡地(うめきた)や梅田貨物線(東海道線支線)により大阪駅一帯と断絶されているが、梅田貨物線の地下化およびうめきた2期地区の再開発完了により新たに生まれる再開発地区や梅田の中心地と一体的につながる予定である。

東梅田地区

|

- 小松原町・堂山町・曽根崎二丁目・太融寺町・兎我野町

JR大阪駅の東から東南わたる場所に位置し、曽根崎警察署や大阪富国生命ビルなど大小のビルが多く建ち並ぶ地区。また阪急百貨店から東に延びる阪急東通商店街(小松原町・堂山町)、曽根崎二丁目を南北に延びる曽根崎お初天神通り商店街を中心とした歓楽街を指す。阪急東通商店街は、居酒屋などの飲食店が多く、パチンコ店やゲームセンター、風俗店なども数多く建ち並ぶ。曽根崎お初天神通り商店街は、露天神社(お初天神)に向かって南に延びる商店街で、居酒屋や寿司屋、お好み焼き屋などが数多く建ち並ぶ、阪急東通商店街とは少し違う雰囲気をもった商店街である。堂山町は、ラブホテルや風俗関連の店が多い地域であり、西日本最大の同性愛者のコミュニティ(ゲイタウン)でもあり、競艇の場外舟券売場であるボートピア梅田がある。太融寺町のプラザ梅田ビルには、ライブハウスやプロレス場、大衆演劇などがある。

北新地

|

→詳細は「北新地」を参照

- 曽根崎新地一丁目・堂島一丁目

北新地は曽根崎通より南の地域で、中之島沿いのビジネス街に隣接していることや江戸時代からの市街地であったため梅田には含めないこともある。バブル期には高級クラブなどが軒を連ね、上級の歓楽街として位置付けられていたが、近年は庶民的な居酒屋や飲食店なども増え、性風俗店や客引きも無いことから、安心して飲みに行ける街としてバブル期とは違った人気がある。曽根崎通の地下にはJR東西線の北新地駅があり、大阪駅と徒歩での乗り換えが可能である。

地下街

梅田の地下街は1942年に完成した「大阪駅前地下道」(約5700平方メートル)を嚆矢とする[19]。2017年現在、北は茶屋町、南は堂島、東は堂山町、西はオオサカガーデンシティまで広がっている。構成する道路下の主な地下街はホワイティうめだ、ディアモール大阪、ドージマ地下センター。これに加えて、阪急三番街、阪急百貨店、阪神百貨店、JR大阪駅、大阪駅前ビル、大阪富国生命ビル、新阪急ビル、ハービスOSAKAなどのビルの地下階が地下街とほぼ一体化した巨大な繁華街を構成している。これらは地上にスペースを確保できないことから地下にスペースを求めたことで無計画に拡張・連結されたため、各々の連絡や統一性などが非常に悪く[20]、インターネット上やメディアでは「迷宮」や「梅田ダンジョン」と称される[21][22][23]。2016年現在、2022年末までの予定で、阪神電気鉄道大阪梅田駅(地下2階)と阪神百貨店梅田店の地下1階売り場を北側に拡張し、阪神百貨店売り場に隣接する東西地下道(都市計画道路大阪駅前1号線)を移設・拡幅する工事が行われている[24][25]。

- ホワイティうめだ

- ディアモール大阪

- ドージマ地下センター

Remove ads

大学キャンパス

この節の加筆が望まれています。 |

西日本最大の拠点として学生や教職員がアクセスしやすく、ビジネス街に近い立地なので共同研究や就職支援の利便性から、2010年代よりサテライトキャンパスが増加している。

- 大阪市立大学 梅田サテライト・文化交流センター

- 大阪工業大学 梅田キャンパス

- 大阪産業大学 梅田サテライトキャンパス

- 関西大学 梅田キャンパス

- 関西学院大学 大阪梅田キャンパス

- 京都造形芸術大学 大阪サテライトキャンパス

- 慶應義塾大学 慶應大阪シティキャンパス

- 神戸大学 梅田インテリジェントラボラトリ

- 上智大学 大阪サテライトキャンパス

- 宝塚大学 大阪梅田キャンパス

- 同志社大学 大阪サテライト・キャンパス

- 名古屋商科大学大学院 大阪うめきたキャンパス

- 立命館大学 大阪梅田キャンパス

- 龍谷大学 大阪梅田キャンパス

- テンプル大学ジャパンキャンパス

- 国際ファッション専門職大学

- 大阪国際工科専門職大学

Remove ads

事業所

2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[26]。

梅田地区内の交通

この節の加筆が望まれています。 |

鉄道

それぞれの駅は徒歩連絡が可能である。各線の駅合計利用者数は約240万人であり、新宿駅・渋谷駅・池袋駅に次いで世界4位である。また東京都以外の駅では1位であり、梅田は関西最大の鉄道交通拠点を形成している。

それぞれの駅は各事業者で名称が異なっているため、総称して「大阪・梅田駅」または「大阪駅・梅田駅」と呼ばれることがある。

→詳細は「梅田地区の鉄道駅」を参照

以下は建設中の路線

以下は計画路線

- 阪急電鉄

- 大阪駅:なにわ筋連絡線(仮称)

バス

→詳細は「大阪駅周辺バスのりば」を参照

路線バスが乗り入れるとともに、周辺に高速バスターミナルが点在しており、JR難波駅直結の大阪シティエアターミナル (OCAT) や南海難波駅直結のなんば高速バスターミナルが位置する難波地区とともに高速バスの拠点となる地域である。

Remove ads

学区

市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる[27]。北区内の全ての市立中学校と、大阪市内の小中一貫校が対象で学校選択が可能(抽選を実施)。

出身・ゆかりのある人物

その他

日本郵便

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads