トップQs

タイムライン

チャット

視点

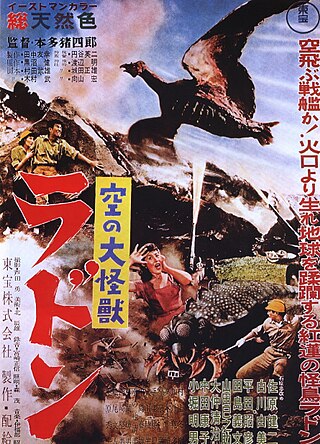

空の大怪獣 ラドン

日本の映画 ウィキペディアから

Remove ads

『空の大怪獣 ラドン』(そらのだいかいじゅう ラドン)は、1956年(昭和31年)12月26日に公開された、東宝制作の怪獣映画[18][12]。カラー、スタンダード[9]。監督は本多猪四郎、主演は佐原健二。

キャッチコピーは「空飛ぶ戦艦か! 火口より生れ地球を蹂躙する紅蓮の怪鳥ラドン!」[19]。

同時上映は『眠狂四郎無頼控』(原作:柴田錬三郎、脚本:小国英雄、監督:日高繁明、主演:鶴田浩二)[出典 4]。同作品と共に新宿コマ東宝(現:TOHOシネマズ新宿)のこけら落とし上映作品でもある。[要出典]

Remove ads

概要

東宝初のカラー怪獣映画である[出典 5][注釈 2]。正月向け興行の特撮作品としては『透明人間』(1954年)以来であった[29]。

原作者の黒沼健は日本におけるオカルト・ライターの草分けでもある[29]。1954年版『ゴジラ』でのゴジラが台風と共にやってきたように、本作品でのラドンは炭鉱の落盤事故と共にやってくる。心配する家族の様子は当時のニュース映像そのままであり、目撃者がショックで記憶を失っているのは、事故被害者の一酸化炭素中毒後遺症を思わせる。[独自研究?]一方、炭鉱に人間を襲う小型怪獣が出現し、炭鉱の奥に始祖鳥のような大型怪獣がいるという展開は、海上日出男による脚本『ゴジラの花嫁?』にも見られるものであった[30]。

核の象徴としても位置づけられていたゴジラと異なり、ラドンはより生物的な側面が強調されており、その生態や出現経緯がリアルなタッチで描かれているのも特徴である[出典 7]。ストーリーの前半は、炭鉱での殺人事件の捜査に費やされ、ラドンが登場するのは後半に入ってからである[12][19]。前半で描かれる暗い坑内での陰惨な事件と、後半の青空を超音速で飛行するラドンとその追撃によるスピーディな展開が、カラー作品ならではの色彩設計を活かした対照的な構成となっている[31][23]。

ラドンが衝撃波で破壊する西海橋は、本作品の劇場公開の前年に完成したばかりだった。劇場公開後、西海橋や阿蘇山を訪れる観光客は明瞭に増えたとのことで、以後の怪獣映画のロケ地として完成まもない注目の新ランドマークが宣伝も兼ねて怪獣に破壊される伝統の先駆けとなった[29]。また、ラドンが福岡市天神地区を火の海にするシーンで破壊されるデパート「岩田屋」のマークは噴水の水流3本を意匠化したものだが、あたかもラドンを意匠化したように見え、「自社を破壊した怪獣をマークにしているデパート」と評判になった[32]。「怪獣に壊される建物」は現実の所有者にお伺いを立てると非承諾となることが多いが、本作品では「壊されることで有名になる」と現実の所有者が「映画の中で破壊される現実に存在する建物」として快諾した「町興し」映画の側面もあるという点が、DVDのコメンタリーで言及されている[要文献特定詳細情報]。

監督の本多猪四郎は、後年のインタビューで本作品を自身が手がけた怪獣映画の中で思い出深い作品に挙げており、ミニチュア特撮の完成度の高さやそこへ込められたスタッフの情熱を誇っている[33]。

Remove ads

ストーリー

要約

視点

炭鉱技師の河村繁は、阿蘇付近の炭鉱に勤務していた。ある日、坑道内にて原因不明の出水事故が発生し、炭鉱夫らが水中に引き込まれたうえ、惨殺死体となって発見される事件が相次ぐ[34][35]。当初は河村の友人で行方不明の炭鉱夫の五郎が犯人と目されていたが[19]、まるで日本刀で斬られたかのような被害者の傷痕に、警察や監察医も首を傾げるばかりだった。やがて出現した真犯人は、体長2メートルを超える鋭い前足を持つ巨大な古代トンボの幼虫・メガヌロンだった[34][35]。村に出現したメガヌロンに警官のピストルでは歯が立たず、河村は警察が要請した自衛隊と共にメガヌロンが逃げ込んだ坑道に入る。機関銃によって一旦はメガヌロンを追い詰めるが、発砲の衝撃で落盤が発生し、巻き込まれた河村は坑道内に閉じ込められてしまう[34]。

やがて阿蘇では地震が発生し、阿蘇山噴火の前兆かと付近一帯は騒然となる。だが、地震によって生じた陥没口にて阿蘇山火山研究所の調査団が発見したのは、落盤事故から奇跡的に生還したものの、記憶喪失となっていた河村であった[34]。時を同じくして、航空自衛隊司令部に国籍不明の超音速飛行物体が報告された。確認に向かった自衛隊の戦闘機を撃墜した飛行物体は東アジア各地にも出現し、各国の航空業界を混乱に陥れる[34][35]。一方、阿蘇高原では家畜の失踪が相次ぎ、散策していた若いカップルが行方不明になる事件が起きる[36][2]。無理心中かと思われていたが、現場に残されていたカメラのフィルムには、鳥の翼のような謎の影が映っていた[19]。

入院していた河村は、恋人キヨの飼っていた文鳥の卵の孵化を見たことがきっかけとなり、恐怖の記憶を思い出す[36][19]。坑道の奥に広がる地底の大空洞にて河村が見たものは、卵から孵化してメガヌロンをついばむ巨大生物だった[34]。柏木久一郎博士により、その正体は翼竜・プテラノドンに極めて類似したものと判明する[36][2]。柏木の調査団は河村の導きで大空洞へ向かい、巨大な卵の殻の破片を発見する。計算機によって判明された卵の大きさから、巨大生物はソニックブーム[注釈 3]=衝撃波を起こすほどの速力を持つと推測された。調査団が改めて阿蘇に赴いたその眼前で、古代翼竜の大怪獣ラドンが飛び立つ[34]。

自衛隊のF-86Fセイバー戦闘機の追撃を受け、ラドンは佐世保の西海橋付近に一時は墜落するが再び飛び立ち、福岡を襲撃する[出典 8]。自衛隊の特車部隊が応戦するものの、さらにもう1頭のラドンが出現して街を破壊し、共にいずこかへ飛び去る[34][35]。

「生物の帰巣本能で阿蘇に戻るのではないか」という柏木の予測どおり、ラドンは阿蘇山の火口の大空洞に潜んでいるのが発見される。火山研究所が阿蘇山大噴火の誘発を警告する中、住民の避難が進められ、自衛隊の攻撃準備が進む[2]。自衛隊の総攻撃を受けたラドンは、阿蘇山の噴火に巻き込まれる[出典 9]。

Remove ads

登場怪獣

- ラドン

- →詳細は「ラドン (架空の怪獣) § 『空の大怪獣 ラドン』のラドン」を参照

- メガヌロン

- →詳細は「メガギラス § 『空の大怪獣 ラドン』のメガヌロン」を参照

登場兵器

架空

実在

自衛隊

- M24軽戦車[出典 10](M24軽戦車チャーフィ[43]、M24チャーフィー戦車[39])

- GMC 2.5tトラック[38]

- ジープ[38]

- F-86Fセイバー戦闘機[出典 11](F-86Fセイバー旭光[39])[注釈 4]

- シコルスキーS51ヘリコプター[出典 12](シコルスキーH5[37])

- MGR-1地対地ロケット弾 オネスト・ジョン[出典 13](M31オネストジョンミサイル[47])

- 九二式重機関銃

- M1917重機関銃

- M1919A6軽機関銃[48]

- M1918A2自動小銃

- 7.62mm小銃M1

- M1騎銃

警察

民間

Remove ads

キャスト

- 河村繁[出典 14]:佐原健二

- キヨ[出典 15](五郎の妹):白川由美

- 西村警部[出典 16]:小堀明男

- 柏木久一郎[出典 14]:平田昭彦

- 南教授[出典 14]:村上冬樹

- 若い女[出典 17]:中田康子[注釈 5]

- 大崎所長[出典 14]:山田巳之助

- 井関記者[出典 14]:田島義文

- お民[出典 18]:水の也清美

- 葉山助教授[出典 19]:松尾文人

- 捨やん[49][36]:如月寛多

- 須田技師長[出典 20]:草間璋夫

- 常さん[49][36]:河崎堅男

- 水上医師[49][50]:高木清

- 航空自衛隊司令[出典 21]:三原秀夫

- 砂川技師[49][60][注釈 6]:今泉廉

- 仙吉[出典 22]:中谷一郎

- 若い男[49][36][注釈 7]:大仲清二

- 由造[出典 23]:鈴川二郎

- 五郎[出典 24]:緒方燐作

- 多平[49][36]:榊田敬二

- 田代巡査[出典 25]:熊谷二良

- 警察署長[49][50]:千葉一郎

- 防衛隊幹部[49][13](防衛隊員[66]):向井淳一郎

- 航空自衛隊幕僚武内[49][50](幕僚長[64]):津田光男

- お澄[出典 26]:馬野都留子

- はる[49][58]:一万慈鶴恵

- 炭坑の女[49]:中野俊子

- 看護婦[49][36]:黒岩小枝子

- パイロット[要出典]、メガヌロン[7]:広瀬正一

- 炭坑職員[49][65]:勝本圭一郎

- 地震研の同僚[49][50](地震研究所員[60]):門脇三郎

- 磯川教授[49][13]:松本光男

- 新聞記者A[49][36]:宇野晃司

- 新聞記者B[49]:岡部正

- パイロット北原[49][64]:岡豊

- 日方一夫

- パイロット[49]:山田彰、砂川繁視

- 農夫[49]:平凡太郎

- 警官[49]:橘正晃

- 病院助手[7][注釈 8]:須田準之助

- 炭坑夫[49]:吉田新

- サブ[7][70](別の坑夫[68][29]):重信安宏

- パイロット今村[49]:堤康久

- 海上日出男

- 炭坑夫[49]:成田孝

- 通信員[49]:鈴木孝次

- 坂本晴哉

- 農夫[49][66]:大西康雄

- 鑑識課員[出典 27]:坪野鎌之

- 防衛隊員[49]:仙石正夫

- 福田和郎

- 炭坑夫[49]:澁谷英男

- 航空自衛隊幹部[49][注釈 9]:鈴木治夫

- 柏木の助手[49]:茨田正夫

- 航空自衛隊隊員[49]:岩本弘司

- 警官[49]:越後憲三

- 小野実

- 炭坑職員[49]:河辺昌義

- ホテル支配人[49][64]、メガヌロン[出典 28]、ラドン[75]:手塚勝巳[注釈 10]

- ラドン[出典 29]、メガヌロン[7][26]、防衛隊幹部[出典 30]:中島春雄

- メガヌロン[7][74]、炭坑夫[要出典]:大川時生

ノンクレジット(キャスト)

Remove ads

スタッフ

- 製作:田中友幸[注釈 11]

- 原作:黒沼健

- 脚本:村田武雄、木村武

- 撮影:芦田勇

- 美術:北辰雄

- 録音:宮崎正信

- 照明:森茂

- 音楽:伊福部昭

- 特技監督:円谷英二

- 特技[75]:渡辺明、城田正雄、向山宏、坂本泰明

- 監督助手:福田純

- 編集:岩下広一

- 音響効果:三縄一郎

- 現像:東洋現像所

- 製作担当者:眞木照夫

- 監督:本多猪四郎

ノンクレジット(スタッフ)

製作

要約

視点

企画経緯

本作品は、『ゴジラ』(1954年)のヒットを受けて制作されたが、監督の本多猪四郎によれば当時はまだスタッフ内にゴジラそのものをシリーズ化しようという考えはなかったという[86]。

東宝プロデューサーの田中友幸は、本作品のきっかけは当時超音速ジェット機が話題になっていたことであり、「ゴジラを超音速で飛ばしたら」という発想であったと述べている[87][88]。後年、田中は本作品を「夢の高揚期に生まれた大好きな作品」と語っている[87]。

本多は、本作品の狙いとして巨大な生物が出現したら人間と対立するしかないという現実を描きたかったといい、ラドンの生態やそれを巡る人間の有り様などを一番おもしろいかたちで見せるのが自身と円谷英二の仕事であったと語っている[86]。

原作者の黒沼健は、田中が黒沼の小説のファンであったことから起用された[87][88]。田中によれば、本作品の検討台本には黒澤明も助言したといい、黒澤の意見は「等身大のメガヌロンと巨大なラドンとの大きさの対比」や「季節感」など、細かい部分でかなり脚本に採り入れられたという[89]。一方、脚本を手掛けた村田武雄は、炭坑に入って巨大な卵に行き当たるなどの展開に疑問を感じながら執筆していたと述懐している[23]。脚本の執筆前には、九州の炭鉱地帯をロケハンしている[86]。

撮影

設定では阿蘇地方の炭鉱からラドンが生まれるが、活火山である阿蘇周辺に炭鉱は存在しないため、ロケは長崎県北松浦郡鹿町町の日鉄鉱業加勢炭鉱で行われた[90]。物語冒頭で事務所前に集合した鉱夫たちは、同炭鉱の鉱夫がエキストラとして大挙出演したものである[91][90]。

西海橋の撮影でも、地元バス会社の協力によりエキストラを多数動員した避難シーンが撮影された[90]。

撮影を務めた有川貞昌によれば、佐世保上空を飛ぶラドンを見上げる民衆のシーンはゲリラ撮影が行われた[92]。トラックの幌にカメラを隠し、一般人のふりをした助監督や照明スタッフが上空を仰ぎ、周囲の人々も空を見るように誘導していた[92]。

主演の佐原健二は、本作品での演技について本多から「普通の芝居では誇張があるが、特撮ものでは逆にリアルな芝居の方がいい」とアドバイスを受け、以後も特撮作品を演じる際の指標になったと述懐している[93]。記憶喪失の演技では、目の焦点を常にぼかすという芝居を考案し、本多からも褒められたという[93]。白川由美と抱き合うシーンでは、白川が照れて演技できずにいたところ、本多が自ら佐原に抱きついて演技指導を行い、場を和ませていた[93]。

トロッコの撮影では、引っ張っていたウインチが緩んで脱線し、乗っていた佐原が負傷した[94][93]。しかし、佐原は2日程度しか休めないまま撮影に復帰し、そのことを知った先輩俳優の鶴田浩二は東宝演技課に怒鳴り込んだという[94][93]。

特撮

総製作費2億円のうち、60パーセントにあたる1億2千万円が特撮に費やされた[17]。美術助手の井上泰幸は、『ゴジラ』『ゴジラの逆襲』での試行錯誤を経て各所に工夫が施されるようになったと述懐している[95]。

当時のカラーフィルムは感度が低く、緑のものは青く映ってしまうため、井上は『白夫人の妖恋』同様、色彩には気を使ったと述懐している[96]。カラー撮影のためモノクロ撮影よりも照明が増えたが[26]、助監督の浅井正勝によれば、照明の電力が足りず、他作品の撮影が終わった午後6時から撮影を行う昼夜逆転の状態であったと述べている[17]。さらに、照明が強いため、その熱でミニチュアが溶けてしまったり火薬が発火してしまったりすることなどもあったという[17]。

序盤での崩落シーンは、ミニチュア撮影と作画合成を併用しており、緑の山間が一瞬にして赤土に変わる視覚効果を強調している[14]。

ラドンに破壊されて崩落するビル内で人が逃げているシーンは「鏡をミニチュアのビルの中に置き、人物を映す」という古典的な方法で撮影されており、丸大ハンバーグの巨人のCMなどでも使われていたが、1996年に公開された『ガメラ2 レギオン襲来』では、オマージュ的意味合いも込めてこの方法が採用されている。

西海橋のセットは、580平方メートルのプール上に約16メートルの1/20サイズで作られた[97]。当初は赤く塗装されていたが、本番前になって実物が銀色であることが判明したため、スタッフは徹夜でこれを銀色に塗り直したという[98]。また、橋の中央部をピアノ線で吊っており、これを切って自重で崩落する仕掛けとなっていたが[99]、本番でピアノ線が映ってしまい、円谷の指示により、編集で処理することとなった[出典 32]。

博多の街のセットは、防犯上の理由から図面の提供を断られたため[12]、美術助手の井上らが実際に博多を歩き、4日間かけて歩幅や敷石の枚数などを記録して図面を起こした[出典 33]。井上によれば、博多でのロケハン時に地元のヤクザに絡まれたが、円谷の名を出すと「ゴジラが博多に来るとな」と態度が一変したといい、その認知度の高さを実感したという[95]。

東宝撮影所の第8ステージに建てられた博多のメインセットは、基本的には1/25スケールであったが、手前側を1/10や1/20スケールとすることにより、パースを出している[90]。炎上する商店街のセットは、大プールの上に1/10スケールで建てられた[14]。タイアップにより、ダットサンや森永ミルクキャラメルの看板が設けられている[104]。このシーンは、翌年の『地球防衛軍』に流用された[14]。

当時、岩田屋には改装工事の足場が設置されており、美術アルバイトであった飯塚定雄や三上陸男らはここまで作らなくても良いと考えていたが、井上の指示によって足場も再現している[105]。飯塚と三上は、カメラに映らないと考えたウインドウに当時のコンドームの広告を再現して設置したが、円谷が急遽カメラ位置を変更したため、慌てて消したという[105][99]。井上によれば、岩田屋の建て込みには43日かかったが、撮影でラドンに壊されるのはあっという間であったと述懐している[106]。当時の少女スターであった松島トモ子が特撮の現場を見学に訪れており、円谷や本多とともに写っているスナップが残っている[85]。

ネオンサインは、アルコールランプで熱したガラス棒を曲げて作られた[99]。飯塚によれば、庶務がエタノールで注文しようとしていたものを純正アルコールに変更させ、夜になると美術スタッフでそのアルコールに砂糖を入れて飲んでいたという[99]。

ラドンが起こす突風は、飛行機のエンジンを改造した扇風機によって表現された[出典 34]。突風で吹き飛ぶ屋根瓦は、熱処理したボール紙を和糊でミニチュアの屋根に乗せており[出典 35]、風圧にある程度耐えてから飛ばされるという描写を実現している[95]。突風で飛ばされるジープのミニチュアは、内部のラッカーを塗った筒に塩酸が流れる仕組みとなっており、壊れる際に化学反応によって煙を発生させている[102]。

本作品は、ピアノ線による操演を初めて活用した怪獣映画でもある[1][26]。西海橋や岩田屋のシーンでは、ラドンの着ぐるみを内部の中島春雄ごとピアノ線で吊り下げるという危険なワイヤーアクションで撮影されており[出典 36]、映画界での使用としては最初期と見られる。また、ピアノ線による操作で画期的と評されたのが、自衛隊機の表現である。『ゴジラ』では黒い幕を背景にして固定された状態のミニチュアから火薬を仕込んだロケット弾を発射させていたが、本作品では真昼の青空を背景にしてピアノ線で操作されたミニチュア機からロケット弾が発射されていた。このような「ミニチュアを飛ばしながら発砲させる」という表現は「発砲時の反動でミニチュアが揺れてしまう」というアクシデントを起こしやすいが、それを最小限に抑えるために円谷はミニチュアの機首部、左右の主翼付け根、翼端、尾部など、複数個所にさまざまな角度からピアノ線を張って操作するという、より高度かつ複雑な技術を考案して撮影に臨んだ。

ラドンと空中戦を繰り広げるF-86Fセイバーの撮影には、ミニチュアだけでなく実物大モデルも用いられている[107]。円谷の要望により、特殊美術の入江義夫が実機の資料と写真から図面を起こしたが、キャノピーの透明部分は当時の技術では制作できず、アメリカ空軍から本物のパーツを借用している[107]。入江は実物ゆえに芝居部分に迫力が出たと評しているが、透明部分がブルーバック合成で抜きにくくなるなどの苦労もあった[107]。

オネスト・ジョン搭載車両のミニチュアは、当時多忙であった郡司模型に代わって山田模型社が制作したが、木製ゆえにミサイル発射時の火薬で燃えてしまうというトラブルが発生している[107][注釈 12]。特殊美術の入江義夫はこのトラブルをきっかけに、火を用いる撮影には金属製のミニチュアでなければならないと考え、それ以降は郡司模型製の金属モデルを多用するようになった[107]。オネスト・ジョンの登場は、日本の米軍基地に配備される予定であったことが問題視されていた当時の世相を反映したものである[108]。当時、自衛隊にミサイル車両は配備されていなかったが、本多によればミニチュアの動きがリアルであったことから、本物を借りたと錯覚した東宝の重役もいたという[109]。

ラストシーンの阿蘇山は、200坪・高さ10メートルのオープンセットが建てられ、製鉄会社から溶鉱炉の釜を借りて熔鉄を溶岩に見立てて、リアルな噴火のメカニズムを再現している[出典 37]。井上によれば、熔鉄は予想以上に重く、コースを外れて流れてしまったり、熱で舞台の荷重が燃えてしまったりするなどのアクシデントも多かったという[95][106]。また、あまりの熱さにカメラマンが逃げ出してしまい、カメラが取り残されて燃えそうになったところを大道具係が担ぎ出し、事なきを得た[101]。この手法は、後に『日本誕生』でも用いられた[106]。

当初は噴火する阿蘇山上空を2匹のラドンが弧を描いたまま飛ぶシーンで終わる予定だった[111]が、溶鉄を溶岩に見立てたことから撮影現場は高熱に包まれ、本番中のラドンを吊っていたピアノ線が焼き切れてしまったため、操演不能になった[出典 38]。円谷は操演スタッフのアドリブだと思ったため、撮影の有川貞昌らに「まだ、まだ、まだ」と叫んで撮影を続けさせ[110]、終了後に操演スタッフから事情を聞いたが[112]、撮り直さないことに決定した。円谷は、「ああいう絵は撮ろうとして撮れるものじゃない」と述べたという[113]。撮影現場を見学していた村田は、2匹が焼け落ちるシーンを見て感動したといい、脚本でラドンを2匹にして良かったと述べている[23]。さらに、ラドンの悲しさを表現するために編集段階で呼び合うような鳴き声を入れている[86]。

本作品のメイキング写真として、劇中には登場しない城のミニチュアの制作風景が残されている[114]。この城について、作品の舞台から熊本城と紹介している資料も存在したが、形状から実際には大坂城であるとされ[注釈 13]、脚本にも城が登場する場面はないことから、他作品のスナップが紛れ込んだ可能性もあるとされる[114]。

音楽

音楽は、『ゴジラ』と同様に伊福部昭が担当[115][116]。同作品では低音楽器により怪獣の巨大感や重量感を表現していたが、本作品では金管楽器を多用してラドンの飛翔感を表している[115][116]。

自衛隊機がラドンを追うシーンで「ラドン追撃せよ」として使用された曲は、伊福部が初めて映画音楽を手がけた作品『銀嶺の果て』(1947年)のメインタイトルのモチーフを使用したものである[116]。伊福部は、作曲する際は軍隊行進曲のように聴こえないことを最も注意したと語っている[115][注釈 14]。この曲は、後の『東宝特撮未使用フィルム大全集』のサウンドトラック『OSTINATO』にて再演奏された音源が、『ゴジラvsキングギドラ』(1991年)で自衛隊のF-15戦闘機がキングギドラを追うシーンに流用された。

炭鉱内での「キリキリキリ」という音は、ヴァイオリンの顎当て側と支柱の間の弦を小刻みに引くことで表現している[115]。同様の手法は、『ゴジラ』でのオキシジェン・デストロイヤーの実験シーンでも用いていた[115]。

本作品のサウンドトラックは、1996年8月7日に『東宝怪獣映画選集1 空の大怪獣ラドン』として東芝EMIより発売された[117]。

Remove ads

海外版

英語タイトルは『RODAN! THE FLYING MONSTER』[30][注釈 15]。1957年8月からアメリカ合衆国で順次公開された[30][118]。配給はキングブラザーズ[出典 39][注釈 16]。後年のテレビおよびビデオグラムの配給はユナイテッド・プロダクションズ・オブ・アメリカ[118]。

本作品の海外版も、当時の東宝特撮作品の例に漏れず、原版からかなりの改変が行なわれている。主な点は以下の通り。

- 原版では、柏木博士の言及でのみ扱われている核実験の影響を明確にするため、冒頭に核実験の爆発映像を挿入している[120]。

- ヘリコプターによるラドンの巣の捜索シーンが河村の回復直後に移動し、戦闘機による攻撃が行なわれており、戦闘機の出動シーンをアメリカで新規に撮影している[120]。

- 原版では、ラストシーンになるまでラドンが2頭いるという明確な描写がないため、観客が混乱するという意見があった。このため、ラドンが離陸するシーンを2回流すことで、ラドンが2頭いることが明確になるようになっている[120]。

- 音楽は全面的に入れ替えられている[118]。

この他、細かいシーンのカットや地名の変更がなされている。

Remove ads

再上映・テレビ放送

1976年12月18日には、「東宝名作シリーズ第5弾日劇・東宝 映画傑作選 円谷英二 夢の世界」として、『ゴジラ』『モスラ』とともにニュープリント版が日本劇場で上映された[5][注釈 17]。

2022年12月16日には、赤、青、緑の三原色それぞれを1本ずつフィルムに記録したテクニカラー方式のモノクロフィルムを元に復元作業が施された4Kデジタルリマスター版が、特集上映企画「午前十時の映画祭12」にて公開された[122][123]。

テレビ放送は、1966年10月22日22時にTBSで初放送された[124]。当初は同年5月29日に放送が予定されていたが、プロ野球中継の雨傘番組扱いであったことから延期が続き[注釈 18]、プロ野球のシーズン終了後に放送されることとなった[124]。当時は第一次怪獣ブーム渦中であったこともあり、遅い時間帯での放送ながら14パーセントを越える高視聴率を記録した[124]。

ソフト化

1972年ごろには、本作品を編集した8mmフィルム+絵本付ソノシート『マッハ怪獣ラドン』が発売された(国内盤DVDの特典に収録されている)。それは本編の短縮でナレーションがあるが、一部台詞と悲鳴と鳴き声が被さり、ラドンの襲撃シーンではゴジラの音楽を流用している。

小説版

原作者である黒沼健により、『ラドンの誕生』という題で少年向け雑誌用に小説化されている[出典 40]。ただし、これが脚本の原型となった原作なのか、原作を小説としてアレンジしたものかは明らかになっていない[30][注釈 19]。

原作小説の初出は少年雑誌『中学生の友』1956年10月号の別冊付録[出典 41]。同小説は、季刊誌『幻想文学』第39号(1993年9月・幻想文学出版局)の特集「大怪獣文学館」にも再録されている[133]。

大筋は映画と共通しているが、主人公は河村家と家族ぐるみの親交があり古生物学者を父にもつ少年の柏木秀夫となっている[132]。キヨに相当するヒロインは登場しない[19]。映画でのコンピューターの呼称が電子計算機だったのに対し、原作小説ではサイバネティックスという、当時としては先鋭的な名称が設定されていた[132]。

ラストも異なり、ラドンは海底に潜んでいるところを新開発された冷凍爆弾により冷凍され、そののちに爆破されて退治されている[132][19]。

Remove ads

漫画版

関連書籍

- 『怪獣大戦争(怪獣小説全集 2)』ISBN 4882930722 - 黒沼健「ラドンの誕生」を収録。

- 『ゴジラvsメカゴジラ決戦史』ISBN 4884756894 - 小松崎茂のイラストおよび桑田次郎の漫画版「空の大怪獣ラドン」を収録[133]。

関連作品

- 『怪獣大戦争』(1965年) - ラドンが登場。福岡の襲撃シーンや戦車隊との戦闘シーンは本作品の映像を流用している[138]。

- 『ゴジラvsキングギドラ』(1991年) - キングギドラが福岡を襲撃するシーンは本作品とほぼ同じ構図で、本作品へのオマージュとなっている[139][97]。劇中では「ラドン追撃せよ」(アルバム『OSTINATO』での再演奏版)が使用されている。

- 『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』(2019年) - 劇中、ラドンを封じ込めていた前進基地のナンバー「56」は、本作品の公開年からと言われている[140]。

- 『オペレーション「氷」』 - 野田昌宏によるSF短編小説。冒頭でラドンが野田の地元である福岡を襲撃した時の一場面について語り、同じ状況から物語を開始しているとする[141]。

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads