トップQs

タイムライン

チャット

視点

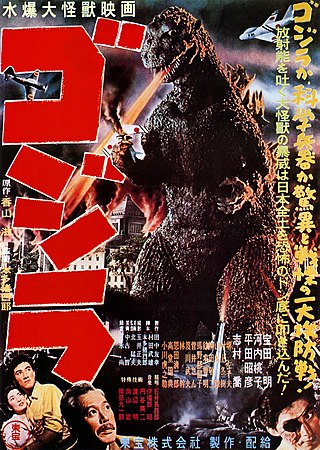

ゴジラ (1954年の映画)

1954年公開の本多猪四郎監督の日本映画 ウィキペディアから

Remove ads

『ゴジラ』は、東宝が製作し1954年(昭和29年)11月3日に公開した[注釈 2]日本映画[30]。巨大怪獣ゴジラが登場するゴジラシリーズ第1作で、日本の怪獣映画の元祖[出典 7]で、高評価を世界的に得ている東宝特撮映画の金字塔のような作品[22]。監督は本多猪四郎、原作は香山滋、脚本は村田武雄と本多猪四郎、特殊技術は円谷英二[3]、音楽は伊福部昭。出演者は宝田明、河内桃子、平田昭彦ら。モノクロ、スタンダード[15]。

Remove ads

概要

海底の洞窟に潜んでいた侏羅紀(ジュラ紀)[注釈 5]の怪獣「ゴジラ」がたび重なる水爆実験で安住の地を追われ、東京に上陸して破壊の限りを尽くす[41]。

同年に発生した第五福竜丸事件を背景に、反核や文明批判をテーマとした濃密な人間ドラマは単なる娯楽映画の粋を超えていると高く評価され、その後の日本映画界に大きな影響を与えている[出典 8]。

キャッチコピーは「ゴジラか科学兵器か驚異と戦慄の一大攻防戦!」「放射能を吐く大怪獣の暴威は日本全土を恐怖のドン底に叩き込んだ!」。観客動員数961万人[出典 9][注釈 6]。

あらすじ

要約

視点

1954年8月13日19時5分に北緯24度東経141度2分[注釈 7]付近において南海汽船所属の貨物船「栄光丸」が突然SOSを発信して沈没し[出典 11]、それを受けて現場に急行した同社所属の貨物船「備後丸」も同じ地点で消息不明になる[52][22]。南海サルベージ所長の尾形秀人は、恋人の山根恵美子と音楽会に行く予定であったが、事故の知らせを受けて海上保安庁へ駆けつける[54]。その後、大戸島の漁船が貨物船の乗組員の中の生存者3名を救助したとの知らせが入るが、その漁船もまた消息を絶つ[55][22]。やがて漁船の乗組員で漁師の山田

それ以降、大戸島は記録的な不漁に見舞われ、厄祓いの神楽が行われる[54]。島へ取材に来た毎朝新聞記者の萩原からインタビューを受けた政治は「確かに大きな生き物だった。不漁なのもその生き物が海の中で暴れているせいだ」と語り[出典 12]、島の老漁師は、一連の事態は大戸島に古くから伝わる海の怪物「ゴジラ[注釈 8]」の仕業であり[2]、ゴジラは海のものを食い尽くすと陸に上がってきて人間さえも食らうため、昔は若い娘を生贄にして遠い沖へ流すことでゴジラを鎮めていたという[52]。その夜、暴風雨の中を何かが重い足音を響かせて島に上陸し[54][2]、家屋を次々と破壊して住民や家畜を殺戮する[出典 13]。このとき政治と母のくにも押し潰された自宅家屋の下敷きとなってともに命を落とし[52][57]、政治の弟の新吉だけが助かる[56][54]。

大戸島での大被害を受けて、古生物学者の山根恭平博士は至急、調査団を編成して調査する必要があるとの見解を国会で発表し、大戸島調査団の派遣が決まった[出典 14]。調査団には山根と娘の恵美子、尾形、物理学者の田辺博士らも参加することになったが[出典 15]、出発の日、大戸島へ向かう海上保安庁の巡視船「しきね」に乗船した恵美子は、見送りの人々の中に元婚約者の芹沢大助博士の姿を認める[55]。現地に到着した調査団は破壊された集落の調査を開始し、田辺はガイガーカウンターを操作し一部の井戸だけが放射能汚染されていることを確認する[52][53]。山根は直径数メートルもある謎の巨大な足跡に絶滅したはずのトリロバイト(三葉虫)を発見して興奮するが、その直後に村の半鐘が鳴り、巨大な生物が八幡山の尾根の向こうで頭をもたげて咆哮するのを目撃する[出典 16]。

帰京した山根は、巨大生物を大戸島の伝承に基づいてゴジラと仮称し、巨大な足跡と睨んだ地点から発見されたトリロバイトとその殻から見つかったビフロカタス層の岩砕に残留放射能ストロンチウム90が認められたことを根拠に、「海底の洞窟に潜んでいた200万年前の侏羅紀[注釈 9]に生き延びた巨大生物が、たび重なる水爆実験のために生活環境を奪われて現れたのではないか」とする見解を国会の専門委員会で発表する[出典 17]。その後もゴジラの仕業とみられる船舶の被害が相次いだため、ついに大戸島西方沖へフリゲート艦隊が派遣され、ゴジラへの水中爆雷攻撃が開始される[出典 18]。その様子をテレビニュースで見て、物理衛生学の立場から貴重な研究資料であるゴジラを失いたくない山根は胸を痛める[55]。

そんなある夜、東京湾を周遊中の納涼船「橘丸」の甲板でダンスに興じていた人々が目の前の海面に姿を現したゴジラを目撃し、パニックに陥る事態が発生する[54][22]。ゴジラ問題を担当する特設災害対策本部は山根を招致してゴジラの生命を断つ方法を訊ねるが、山根は古生物学者の立場から水爆の洗礼を受けてなお生命を保つゴジラを抹殺することは不可能であり、むしろゴジラの生命力を研究することこそが必要であると力説する[54]。一方、ゴジラ対策の取材の一環で、「芹沢博士がゴジラ対策につながるプランを完成させているかもしれない」とあるドイツ人が語ったとの情報を毎朝新聞のデスクから聞かされた萩原は恵美子を訪ね、芹沢との面談の仲介を依頼する[52]。芹沢はかつて恵美子と婚約していたが、戦時中に右目を失い、人間不信にも陥って恵美子を遠ざけるようになり、あたかも世捨て人のように自宅地下の実験室に籠る生活を送っていた[出典 19]。恵美子とともに訪ねてきた萩原を芹沢は追い返し、恵美子に絶対に秘密と約束したうえで「ある恐るべき実験」を見せる[出典 20]。それを目にした恵美子は、恐怖のあまり悲鳴を上げる[54]。

その夜、ゴジラが品川沖に現れ、重機関銃で迎撃する防衛隊をものともせずに品川埠頭から品川へ上陸する[出典 21]。山根は警官に「ゴジラに光を当ててはいけない、ますます怒るばかりです」と必死に伝えるが受け入れられず、ゴジラは品川駅構内へ侵入[55]。走行中の国鉄EF58形電気機関車と客車を蹂躙し、品川運転所と京急本線八ツ山橋跨線橋を破壊して東京湾に去っていく[出典 22]。この結果、甚大な被害が出たことにより諸外国の調査団が相次いで来日する事態となる[55]。

東京湾に潜むゴジラから東京を防衛するため、対策本部は東京湾の品川地区を中心に、高さ30メートルの鉄塔を海岸線一帯に建て、巨大な有刺鉄条網を幅50メートルごとに敷設して、変電所と連動して5万ボルトの強力な高圧電流を通じ、ゴジラを感電死させる作戦を実施する[出典 23]。鉄条網の工事が完成して間もなく、ゴジラが芝浦沖に出現[55]。防衛隊は鉄条網の背後に榴弾砲や重機関銃、軽戦車を展開してゴジラを待ち受ける。やがてゴジラは芝浦海岸に上陸し5万ボルトの高圧電流が流れる鉄条網に接触するがびくともせず[出典 24]、ゴジラが口から吐く放射能を帯びた白熱光で送電鉄塔はたちまち赤熱し水飴のように融け落ちる[55]。防衛線を突破したゴジラは第一京浜国道を北上し札の辻で第49戦車隊を全滅させた後銀座へ侵入し[出典 25]、松坂屋・和光ビル[注釈 10]・日本劇場・国会議事堂を次々と破壊するとともに大火災を発生させる[出典 26]。さらにMS短波無線機による実況中継中の報道陣のカメラのフラッシュに刺激されて平河町のテレビ塔をなぎ倒すと[55][22]、勝鬨橋を横転させ破壊して東京湾に向かう[出典 27]。そこへ到着した防衛隊のF-86F戦闘機隊が追撃を試みるが、ゴジラはそれを振り切って海中へ姿を消す[出典 28]。

東京は焦土の廃墟と化し[出典 29]、ゴジラによる放射能汚染は幼い子供たちにも及ぶ[22]。恵美子は臨時救護所で被災者たちの救護に当たるが、眼前に展開するあまりにも凄惨な光景に耐え切れなくなり芹沢との約束を破ってあの日に見せられた実験の秘密を尾形に明かすことを決意する[出典 12]。それは水中の酸素を一瞬のうちに破壊し尽くしあらゆる生物を窒息死させ、さらに溶解する液体中の酸素破壊剤「オキシジェン・デストロイヤー」の実験だった[出典 12]。芹沢は酸素の研究をしていた際、偶然にそれを発見したといい、平和に利用できるまで公表しないつもりでいたという[55]。尾形と恵美子は芹沢のもとへと向かい、ゴジラを倒すためにそれを使わせてほしいと必死に懇願するが、芹沢は「オキシジェン・デストロイヤーは原水爆に匹敵する恐るべき破壊兵器になり得るものであり、いったんこれを使ったならば世界の為政者たちが看過しているはずはない。彼らは必ず武器として使用するに決まっている」と言い、使用を断固として拒絶する[出典 30]。しかし、テレビに映し出された変わり果てた東京の光景・苦悶する被災者たちの姿・女子学生らによる真摯な「平和への祈り」の斉唱を目の当たりにして心動かされた芹沢は、「今回一回限り」の条件でオキシジェン・デストロイヤーの使用を承諾し、それに関するすべての資料を焼却処分する[出典 31]。

海上保安庁の巡視船「しきね」の甲板で、田辺はガイガーカウンターで東京湾に潜むゴジラの所在をつきとめる[出典 32]。芹沢は「完全な状態で作動するには水中操作以外にない」と潜水服を着てオキシジェン・デストロイヤーのカプセルを受け取ると尾形のサポートを受けて海底に潜り、ゴジラの側まで到達したところで隙を見て尾形だけを海面へ浮上させ[55][53]、ゴジラの足元でカプセルの安全弁を抜いてオキシジェン・デストロイヤーを1人で起動する[55][22]。一瞬のうちに海水が激しく泡立ち、もがき苦しんだゴジラは海上で断末魔の叫びを残すと力尽きて海底へ沈み、死骸は溶解して骨となり海の泡と化して消えた[出典 33]。だが、オキシジェン・デストロイヤーの悪用を恐れた芹沢も、ゴジラ絶命の成功を見届けると尾形に「幸福に暮らせよ」と別れを告げると、取り出したジャックナイフで潜水服の命綱とエアパイプを切断して海中で自決しオキシジェン・デストロイヤーの秘密を誰にも知られないよう永遠に封印してしまった[出典 34]。

船上で事態の推移を見守っていた人々がゴジラを倒した歓喜に湧くが、尾形らは芹沢の死の悲哀に満ち、山根は沈痛な表情で「あのゴジラが最後の一匹とは思えない。もし水爆実験が続けて行われるとしたら、あのゴジラの同類がまた世界のどこかへ現れてくるかもしれない[注釈 11]」と呟く[74]。人々は静けさを取り戻した海原に敬虔な黙祷を捧げるのだった[出典 35]。

Remove ads

登場怪獣

- 水爆大怪獣ゴジラ

- →詳細は「ゴジラ (初代)」を参照

登場人物

尾形 秀人 ()[75]- 本作品の主人公。南海汽船の子会社である南海サルベージKKの若き所長[出典 36]。27歳[出典 37]。

- 山根の一人娘である恵美子とは相思相愛だが[出典 38]、山根をはじめ周囲には未だに公言できずにいる[22]。芹沢は中学校以来の旧友である[78][22]。

- 「栄光丸」と「備後丸」が消息不明となった際、南海汽船の社長とともに海上保安庁に詰めて情報を収集するほか、大戸島調査団にも潜水作業の専門家として参加し、八幡山の向こうから姿を現したゴジラと遭遇する[出典 39]。ゴジラの抹殺と保護をめぐって山根と対立する[78]。

- 愛車はキャブトンのサイドカータイプ[80][81]。

山根 恵美子 ()[86]- 本作品のヒロイン。山根の一人娘で尾形の恋人[出典 40]。母親がいない家庭の中で父親の世話をしている[78]。22歳[出典 41]。

- 芹沢を兄のように慕っているが[出典 42]、世間では彼と婚約していると噂されている。また、尾形との関係は未だ周囲に打ち明けていない[78]。

- 大戸島調査団には山根の助手として参加しており[出典 43]、八幡山の向こうから姿を現したゴジラと遭遇する[78]。萩原記者の依頼で芹沢の自宅を訪ねた際に芹沢から秘密にする条件でオキシジェン・デストロイヤーの実験を見せられ、以後その秘密を芹沢と共有するが、ゴジラの被害を見かねて約束を破り、尾形に打ち明けてしまう[78][22]。

- 検討用台本では、尾形から「頼もしい女戦士」と評され、大戸島調査では銃を携帯し、オキシジェン・デストロイヤーの実験を見せた芹沢に平手打ちするなど、勇ましい性格の人物として描かれていた[83]。

- 演じた河内桃子は、尾形役の宝田明とは養成所時代の同期であり、本作品でも養成所の延長のような感覚で恋人というよりも兄弟のようであったと述懐している[88]。一方、先輩俳優である平田昭彦には怖さも抱いていたといい、眼帯姿で肩を抱かれたシーンでは悪寒を感じたという[88]。後年のインタビューで河内は、当時の自身の感受性では平田の魅力を理解できていなかったことを述べている[88]。

- 小説『怪獣ゴジラ』では、麻布に叔父が、信州に叔母がいる設定になっている[89]。

芹沢 大助 ()[90]- 薬物化学者[出典 44][注釈 12]。芹沢科学研究所[注釈 13]所長[66]。山根の愛弟子である[出典 45]。27歳[出典 46]。

- 戦時中に右目を失ったため[63][78]顔の右側に眼帯をしている。世間からは恵美子と結婚して山根博士の養子になる人物と噂されており、芹沢も恵美子に対して密かに思いを抱いている[出典 47]。しかし、戦時中の顔の負傷を理由に婚約を破棄し、研究に没頭するようになる[出典 48]。自宅地下の実験室での研究中に偶然、液体中の酸素を瞬時に破壊する作用を発見し「オキシジェン・デストロイヤー」と命名[92]。これを平和の役に立てたいと思いつつも、世界の為政者によって殺戮兵器として悪用されることを恐れ一切公表していなかったが[22]、思いを寄せる恵美子にのみこの秘密を打ち明ける[78]。

- 検討用台本では妻と死別したという設定であった[95]。年齢設定は、検討用台本では40歳[82][83]、準備稿では32歳であった[84]。検討用台本では元北京大学教授という設定であったが[96]、準備稿および決定稿では言及していない[83]。また同稿では、顔の傷は山根とともに化石採集を行っていた際にオオカミに襲われてできたものという設定であった[83]。

- 演じた平田昭彦は、戦争の傷を負っていることをセンチメンタリズムで出すとつまらなくなると考え、それとなく出すことを意識していた[97]。また、芹沢のセリフが少ないことで説明的にならなかったことが良かったといい、原作や脚本の出来を評価している[97]。一方、根暗にならないよう心がけていたが、後年見返してやはり根暗だと感じたという[97]。

- 眼帯の下には傷痕の特殊メイクが施されており、スチールなどでははっきりと確認できるが、完成作品ではあまり目立たなくなっている[出典 49]。監督の本多猪四郎は「鋭い傷を顔半分に受けている」という脚本の描写を基に、『カリガリ博士』のようなドイツ表現主義を意識したメイクにしたという[24]。

- 監督の本多猪四郎は、芹沢をかつては上流階級の人間であったと想定しており、研究所の描写も知人の富豪の邸宅を参考にしている[100]。

- 小説『怪獣ゴジラ』では、映画本編とは異なり、尾形の説得で「オキシジェン・デストロイヤー」の使用を認める流れとなっている[89]。

山根 恭平 ()[101]- 古生物学者[出典 50]。恵美子の父親で、品川近郊の自宅で彼女と二人暮らしをしている[78][注釈 14]。55歳[出典 51]。

- 大戸島で起こった異変の報告を受け、直ちに国会で調査団の編成の必要性を説き自らが団長となって大戸島に赴いて調査を行い、そこでゴジラと遭遇する[87][66]。帰京後、水爆を生き延びたゴジラの抹殺は不可能でありその生命力の秘密を解き明かすため学術的観点からゴジラの保護が必要との持論を展開する[出典 52]。そのため、ゴジラの抹殺を主張する尾形と対立することになるが、後に東京の被害を目の当たりにして考えを覆した[78][22]。

- 検討用台本では自身の研究を優先させる狷介な人物として描かれていたが[注釈 15]、準備稿で分別のある人物に改められた[出典 53]。脚本を手掛けた村田武雄は、ゴジラがゲテモノであるのに博士まで江戸川乱歩の小説に登場するような怪人物では浮いてしまうと考え、スタッフ会議にて「黒マントを着せるような不可解な人物にはしたくない。生活は庶民と同様、サンマやコロッケを食べているような設定にしないと」と力説し、原作者の香山滋に庶民として描くことを進言した。香山は「全くそうあるべきでした。そのように改めて下さい」と、全面的に了解し、設定が変更されることになった[107][103]。

- そのほか、検討用台本では元北京大学教授と設定されていたが[108]、準備稿および決定稿では言及していない[83]。また、同台本では神経痛のため大戸島への調査には参加していなかった[83]。

新吉 ()[109](山田新吉[出典 54])- 大戸島の漁師である政治の弟[出典 55]。17歳[出典 56]。

- ゴジラが襲撃してきた夜、地響きを聞いて思わず家を飛び出した直後に家屋がゴジラに踏み潰され、母と兄を失う[出典 57]。孤児になった彼は尾形が引き取ることになり[出典 55]、尾形とともに山根家をたびたび訪れるようになる[110]。国会の公聴会でゴジラの目撃証言を行った[66]。ゴジラが東京を火の海にして去っていく際には、悲痛な叫びを上げている[111]。

- 『ゴジラvsデストロイア』の設定では山根家に養子に入ったとされ、彼の孫が登場する[92]。

- 年齢設定は、検討用台本では15歳であった[82]。また、同台本では体の不自由な父親と暮らしているという設定であった[112]。

- 未使用となった尾形と恵美子が新吉の母と政治の墓参りをするシーンでは、卒塔婆にそれぞれ「山田くに」「山田政治」と記されていた[99][113]。

- 小説『怪獣ゴジラ』では、美恵子と尾形の斡旋で船舶会社で働きながら夜学に通うが[114]、ゴジラの白熱光により焼き殺されている[115][116]。

- 小説『ゴジラ 東京編』では、主人公格として登場[115][116]。フルネームは森田新吉となっている[115][116]。高校卒業後にサルベージ会社へ就職したという設定で、クライマックスのオキシジェン・デストロイヤー使用時にも芹沢の助手として同行している[115]。

田辺博士 ()[117]- 衛生研究所の所員[出典 58]。トリロバイトの発見に興奮する山根に対し、素手で触らないよう注意するなど、山根を補佐する冷静な人物である[110]。

- 大戸島災害調査団の団長を務め、ガイガーカウンターを用いてゴジラの足跡などの放射線を測定する[出典 58]。東京では、ゴジラ襲撃後の仮設病院で負傷者の検査を行っていたほか、巡視船しきねに乗船してガイガーカウンターでゴジラの位置を特定した[出典 58]。

萩原 ()[119]- 毎朝新聞記者[出典 59]。28歳[119][22]。

- 謎の沈没事件を追って大戸島を訪れ、生存者の政治を取材する[出典 59]。その後、大戸島災害調査団にも同行し、ゴジラの撮影に成功する[出典 59]。東京へ戻ってからは、ゴジラ対策の有効手段を持っているとされる芹沢を恵美子を介して取材するが、有力な情報を聞き出すには至らなかった[出典 59]。

- 検討用台本では登場していない[112]。

Remove ads

登場兵器・メカニック

架空

実在

防衛隊

- M24軽戦車[出典 61](M24チャーフィー戦車[出典 62]、M24軽戦車 チャーフィー[22])

- 2.5tトラック(いすゞ型・GMC型)

- 3/4tトラック(ダッジWC-54)[69](野戦救急車 ダッジWC-54[22])

- 1/4tトラック(ウィリスMB型)

- 13t牽引車M5[出典 63](牽引トラック車[130])

- トラッククレーン[出典 64]

- モーターグレーダー[出典 65](日本開発機型)

- くす型護衛艦[出典 66](フリゲート艦[131]、フリゲート艦隊 くす型護衛艦[22])

- F-86D[注釈 16] / F セイバー戦闘機[出典 67](F-86F セイバー旭光[68])

- 155mm榴弾砲M1[出典 68](MIAI155mm榴弾砲[130])

- M1919A4空冷式重機関銃[出典 69]

- M1917水冷式重機関銃[出典 70]

- 7.62mm小銃M1[138]

海上保安庁

警察・消防

民間

Remove ads

設定

大戸島 ()[142][注釈 17]- 太平洋上の小島[144][142]。島民の生活は主に漁業で成り立っている[144]。古来より怪物「呉爾羅」の伝説が伝えられており[144][142]、かつては若い娘を生贄にする風習が存在し、現在も厄払いの儀式として神楽が受け継がれている[142]。

- 深夜にゴジラが上陸し、死者9名、破壊家屋17戸、牛12頭、豚8頭の被害を受けた[142][注釈 18]。

- 南海汽船[145]

- 栄光丸や備後丸が所属する船舶会社[145]。

- 5万ボルト鉄条網作戦[147](5万ボルト鉄塔作戦[62])

- ゴジラの2度目の上陸に備え、東京湾沿岸に有刺鉄条網を張り巡らせ、5万ボルトの電流を流す作戦[62][148]。鉄条網の高さは30メートル[出典 75]、幅は50メートル[147][62]。

- 周辺500メートル以内の住民を避難させ作戦は予定通り遂行されたが、ゴジラには効果がなく[出典 75]、鉄塔は熱線により溶かされた[147]。

- この作戦の様子は、次作『ゴジラの逆襲』で山根博士が参考映像として流している[147]。

Remove ads

キャスト

- 尾形秀人[出典 76]:宝田明

- 山根恵美子[出典 77]:河内桃子

- 芹沢大助[出典 78]:平田昭彦

- 山根恭平[出典 79]:志村喬

- 田辺博士[出典 80][注釈 19]:村上冬樹

- 萩原[出典 81]:堺左千夫

- 南海汽船社長[出典 82](船舶会社社長[150][159]):小川虎之助

- 政治[出典 83][注釈 20]:山本廉

- 国会委員長[出典 85]:林幹

- 大山代議士[出典 86]:恩田清二郎

- 対策本部長[出典 87]:笈川武夫

- 大戸島村長[出典 88](稲田[出典 89]):榊田敬二

- 新吉[出典 90][注釈 21]:鈴木豊明

- 老いたる漁夫[出典 91](老漁夫[76][53]、大戸島長老[171]):髙堂國典

- 大沢婦人代議士[出典 92][注釈 22]:菅井きん

- 大戸島の娘(若い娘[79]):川合玉江

- ダンサー(国電 / 遊覧船の女)[出典 94]-:東静子

- 新吉の母[出典 95](山田くに[出典 96] / 政治の母[163]):馬野都留子

- 田辺博士の助手[出典 97]:岡部正

- ダンサーの連れの男(国電 / 遊覧船の男)[出典 98]:鴨田清

- 船舶会社無電課長[出典 99][注釈 23]:今泉廉

- テレビ塔のアナウンサー[178](アナウンサーA[159][79]):橘正晃

- GHK実況アナウンサー(アナウンサーB[159][79]):帯一郎

- 大戸島島民[179](大戸島村人[79]):堤康久

- 大戸島島民[180](大戸島村人[79]):鈴川二郎

- アナウンサー[181](GHKアナウンサー[182]、しきねのアナウンサー[79]):池谷三郎

- ゴジラ[出典 100]、毎朝新聞デスク[出典 101]:手塚勝巳

- ゴジラ[出典 102]、毎朝新聞記者[53][185](記者[79])、変電所技師[出典 103]:中島春雄

ノンクレジット(キャスト)

- ハーモニカを吹く栄光丸の船員(栄光丸船員[79]):越後憲三[187][167]

- 栄光丸の船員(栄光丸船員[79]):河辺昌義[167]

- 栄光丸の船員、しきねの新聞記者(新聞記者[79]):篠原正記[167][188]

- 無電通信士(栄光丸)(栄光丸無電通信士[79]):藤木悠[167][189]

- 海上保安庁係長:牧壮吉[190][161]

- 海上保安庁係官:門脇三郎[167][191]、吉頂寺晃[出典 104]、松本光男[167]、由起卓也[161]

- 海上保安庁係官[161][153]、ゴジラを見上げる男[161]:砂川繁視

- 海上保安庁係官、しきねの新聞記者(記者[79]):坪野鎌之[161][194]

- 海上保安庁係官、警官隊隊長(新橋付近の警官[79]):津田光男[167][195]

- 海上保安庁係官[196][161]、医者[167]:大塚秀男[161]

- 海上保安部所員(海上保安庁係官[79]):桂伸夫[197][167]

- 南海汽船幹部(南海汽船部長[79]):光秋次郎[198][167]

- 女(遭難船員の家族):大城政子[167](女房[79])、小野松枝[199][167](もみ合う家族[79])、上遠野澄代[167](女B[79])

- 女(遭難船員の家族)[167]、女性代議士[199][161]:小沢経子[167]

- 男(遭難船員の家族):大西康雅[196][167]、松下正秀[190][167](船員の家族[79])、大江秀(船員の家族[79])

- 男(遭難船員の家族)、ゴジラを見上げる男:大川時生[167]

- 新聞記者(記者[79]):渋谷英男[出典 105]、向井淳一郎[167][201]

- 新聞記者(記者[79])、対策本部員:桜井巨郎[167]

- 新聞記者[202]、遊覧船上のアベックの男[100][202](愛をささやき合う若い男[79])[注釈 24]:石原忠[167]

- 救助された船員(サーチライトの船員[79]):吉田静司[167]

- 大戸島島民(大戸島村人[79]):安芸津広[出典 106]、天見竜太郎[204][167]、草間璋夫[167][205]

- 大戸島の娘:寺沢弘子[167]

- 大戸島の女:高原とり子[167]、一万慈多鶴恵[167](大戸島村人[79])

- しきねを見送る男(見送る人々[79]):天野五郎[167]

- 代議士:勝本圭一郎[197][167]、瀬良明[出典 107]、広瀬正一[161]

- 防衛次官[167][21][注釈 25]:熊谷二良[208][167]

- 対策本部員:佐田豊[161][179]、日方一夫[167][209]

- 電車の運転手(急行列車運転手[79]):須田準之助[167]

- 変電所技師(配電室係員[79]):夏木順平[210][167]

- 対策本部員(通信担当):緒方燐作[161][211]

- 伝言文を通信員に渡す男(対策本部員[212]):宇野晃司[167]

- 新聞記者[161][213]、ゴジラから逃げる男[161]:鈴木孝次

- ゴジラから逃げる男、サーチライト係(自衛隊員[214]、海上保安庁監視班[79]):加藤茂雄[167]

- 松坂屋前の母親(母親[79]):三田照子[215][167]

- GHKのスタッフ(アナウンサーC[79]):島壮児[167]

- 隅田川縁の避難民[216](人々[79]):今井和夫[167]

- 看護婦(対策本部内省班看護婦[79]):江幡秀子[167]

- テレビに映る看護婦[217](対策本部内省班看護婦[79]):記平佳枝[192][167]、持田和代[167]、北野八代子[167]

- 被災者:江島和子[161]

- 巡視船しきね乗組員:中西英介[161][218]、井上武男(海上保安庁)[161]

- しきねの新聞記者:坂本晴哉[161][219]

- しきねのアナウンサー助手:宇留木康二[187][161]、川又吉一[出典 108]

- 警戒警報のアナウンサー(声のみ):岡豊[167]

- 平和への祈りを歌う学生(制服の少女たち[79]):桐朋女子高等学校生徒[100][167]

Remove ads

スタッフ

要約

視点

当時は「特技監督」という概念がなく、圓谷英二は「特殊技術」としてクレジットされている[222][注釈 26]。

- 製作:田中友幸

- 原作:香山滋

- 脚本:村田武雄、本多猪四郎

- 撮影:玉井正夫

- 美術監督:北猛夫

- 美術:中古智

- 録音:下永尚

- 照明:石井長四郎

- 音楽:伊福部昭

- 特殊技術

- 監督助手:梶田興治

- 編集:平泰陳

- 音響効果:三縄一郎

- 現像:東宝現像所

- 製作担当者:真木照夫

- 監督:本多猪四郎

ノンクレジット(スタッフ)

- 製作総指揮:森岩雄[226][225]

- 製作スタッフ

- 監督助手:中島義次[227]、竹林進[227]、所健二[227]、崎上俊家[225]

- 撮影助手(チーフ):逢沢譲[227]

- 撮影助手:余郷勇二[227]、砂山利宗[227]

- 照明助手:小島正七[227]、原勲[227]、羽田昭三[227]、小島真二[227]、清水博[227]、広沢賢次[227]

- 照明準備・照明機材:伊久間衛[227]

- 録音助手:刀根紀雄[227]、田中信行[227]、田久保敏夫[227]、山下博[227]

- 音響技術:高畠武康[225]、小林武[225]

- 音響効果助手:竹腰正夫[225]

- 美術助手:村上庄一、安藤富次郎、萩野長子[225]、安部輝明[225]

- 舞台責任者:跡見昭[225]

- 舞台組付:岡村清[225]

- 装飾:野島秋雄[225]、樋口十九一[225]

- 小道具組付:野島秋雄[225]

- 衣装:山口美江子[225]

- 結髪:大友八千代[225]

- 技髪:曽根茂[225]、山田順二郎[225]

- 特殊機械:金子久夫[225]、関根義雄[225]

- 記録:矢口良江[225]

- 編集助手:佐原文吾[225]、池田美千子[225]

- スチール:田中一清[出典 110]、玉井正夫(鳥羽ロケ)[225]

- 作品係:神納昭雄[225]

- 音楽事務:掛下慶吉[225]、大澤泰雄[225]

- 経理担当:末安昌美[225]

- 宣伝係:内田和也[225]、加納篤[225]

- 宣伝担当:斎藤忠夫[225]

- 製作係:内田博[225]、松下忠[225]

- 製作助手:黒田達男[225]

- 特殊技術斑

- 撮影:有川貞昌[227][注釈 27]

- 監督助手:浅井正勝[227]

- 撮影助手:富岡素敬[227]、真野田陽一[出典 111]、樺山幸雄[出典 111]、円谷一[227]、高野幸一[225]

- 照明助手:秋池深仁[227]、畑日出夫[227]

- 美術助手:井上泰幸[227]、入江義夫[227]、成田亨[228][225]、菅沼俊[225]

- 絵コンテ:阿久津巌[225]、生野重一[225]、浜上兵衛[225]

- 照明助手:畑日出夫[225]、原文良[225]、秋池深仁[225]

- 光学撮影:荒木秀三郎[225]

- 特撮作画:幸隆生[227]、飯塚定雄[227]、茂田江津子[225]

- 合成撮影:泉実[225]、土肥三郎[225]

- 合成作画:岡田明方[225]、石井義雄[225]、渡嘉敷唯信[225]、進八郎[225]

- 大道具:牧野金太郎[227]、田中喜一[227]

- 大道具組付:島袋光和[227]、高山一[227]

- 小道具:山本久蔵[227]

- 背景:鈴木福太郎[227]

- ゴジラ造形:利光貞三[出典 111]

- 造形助手:八木泰栄[227]、八木勘寿[227]、開米栄三[227]、鈴木儀雄[227]

- 石膏:小田切幸雄[227]、冨樫美津男[227]、照井栄[227]、成田亨[229][225]

- 石膏助手:立川博章[225]

- 模型製作:郡司通(郡司模型)[225]、山田模型社[225]、戸井田板金[225]

- 特殊機械:中代文雄[227]、小川昭二[227]

- 製作係:坂本泰明[出典 111]

- 賛助:海上保安庁[227][17]

Remove ads

劇中歌

作品解説

要約

視点

企画の発端

本作品のプロデューサー田中友幸は1953年に『太平洋の鷲』(本多猪四郎監督)、翌1954年に『さらばラバウル』(本多猪四郎監督)を製作した際に前年に東宝に復帰したばかりの円谷英二と出会い、円谷が手掛けた特撮の成功もあって「特撮物はいける」と実感していたという[231]。この田中が『さらばラバウル』の製作のかたわら全力で進めていたのが同年11月に公開する予定であったインドネシアとの合作映画製作の企画だった。1953年8月、インドネシア国立映画会社、インドネシア・ナショナル・フィルム(尼: Perusahaan Film Nasional Indonesia、略称:ペルフィニ)の社長を務めるウスマル・イスマイルが来日し、東宝との間で日尼合作映画を製作することで合意[232][234]。両社は仮契約を締結した[234]。これを受けて田中とイスマイルの下で合作映画の企画が進行し、『栄光のかげに』(監督:谷口千吉、脚本:梅田晴夫[234]、主演山口淑子と池部良)というタイトルで、終戦後も日本に帰還せず、インドネシア独立のためにオランダとの独立戦争を闘った元日本兵の姿を描くという映画のストーリーも決定する[出典 112]。

翌1954年2月16日、脚本の最終的な打ち合わせと本契約のため、田中と谷口はインドネシアの首都ジャカルタを訪問した[232][234]。2人はイスマイルと協議を重ねて合意に至り、同月25日に東宝とペルフィニは本契約に調印[232][234]。これを受け、ペルフィニはインドネシアの諸官庁から合作映画製作の承認を次々に取得[234]。一方の東宝も田中の指示で撮影機材や資材を船でジャカルタへ運び込み、後は4月上旬に予定されるクランクインを待つだけという態勢となった[234]。しかし、1954年3月25日[注釈 28]、両社は突如として合作映画の製作を断念せざるを得ない状況へと追い込まれる[234][239]。それは、インドネシアとの国交が樹立しておらず、インドネシア政府の政治的判断が加わったことから、クランクイン直前で制作が不能となったためである[232][24]。3月25日にペルフィニはインドネシアの外務大臣からストーリーのアイデアに同意できないため合作映画の製作を承認することはできないとの通告を受領[232][234][237]。このインドネシア政府からの承認拒絶により、日尼合作映画の製作は土壇場で実現不能となった[234]。4月5日、東宝とペルフィニの両社は共同声明を発表し、日尼合作映画の製作の断念を正式に公表した[232][234][19]。両社は共同声明の中で、「確かに外務大臣の反対は映画のストーリーに対するものではあるが、その背景には日尼両国間の政府関係の悪化すなわち未解決の戦時賠償問題があることも事実である」としている[234]。

田中は後年、合作映画の企画は非常にうまくいっていたが、まだ国交もないのに合作映画を作るとは何事だと向こうの大臣に反対されて追い返され大変辛い思いをしたと語っている[要出典]。田中は急遽インドネシアからの帰路で代替企画を立てざるを得なくなった[出典 113]。ちょうどそのころ、同年3月に行われたビキニ環礁での核実験と第五福竜丸、第十三光栄丸の被爆事件が社会問題となっていた[出典 114]。これに着想を得た田中は、「ビキニ環礁海底に眠る恐竜が水爆実験の影響で目を覚まし、日本を襲う」という特撮映画の企画を立てた[出典 115][注釈 29]。この時点での企画仮題は、『海底二万哩(マイル)から来た大怪獣』であった[出典 117][注釈 30]。

田中がこの企画を東宝本社の企画会議に提出したところ、製作総指揮の森岩雄の目にとまることとなった[出典 118][注釈 31]。森は戦前から東宝に関わり、円谷を招いた本人であるが、1952年(昭和27年)に公職追放解除を受け、本社に復帰してハリウッド視察を行い、特撮映画の重要性を再認して、戦後解体されていた「特殊技術課」を東宝内に再編成し、円谷を再度招いてこの部門の強化を進めていた。こうして、東宝上層部が無茶な内容だと思ったのか、「子供騙し」として映像化を不可能と判断するなか、森がこの企画に賛成意見を述べ、強硬に支持し、ついにはGOサインにこぎつけることとなった[出典 119]。

なお、監督の谷口をはじめとする『栄光のかげに』へ参加を予定していたスタッフは、映画『潮騒』へスライドしており、田中もこちらと併行して企画を進行していった[237]。

「G作品企画」

この前代未聞の企画に臨み、本企画は5月に「G作品」[注釈 32]と銘打たれ、極秘裏に進行されることとなった[出典 121][注釈 33]。この時点で「ゴジラ」の名称は東宝文芸部によって決定されており、原作を担当した香山滋は「G作品という名称は、ゴジラの頭文字を取ってそう呼んだ」と、後に述べている[251][252]。

大まかなストーリーや怪獣の設定が決まると、田中は次に、文芸部の松下忠と2人で、田中自身ファンであった怪奇幻想作家の香山滋の自宅を飛び込みで訪ね、原作執筆を依頼したところ、日頃の鬱憤をゴジラに背負わせ、東京を片っ端から叩き潰せる爽快感のある作品を執筆できると乗り気になった香山から快諾を得た[出典 122][注釈 34]。5月中旬のことだった[出典 123][注釈 35]。こうして、道玄坂の旅館「菊亭」に缶詰めとなって執筆に専念した香山の筆によって[254][252]、田中曰く「シナリオ風の原作」がリテイクを経て1週間ほどして完成し[231]、これを基に5月27日に「G作品検討用台本」が印刷された[出典 124]。この初稿の時点で、5月23日 - 24日に正式に円谷英二が参画することとなった[出典 125][注釈 36]。

円谷は1952年(昭和27年)の春に「海から現れた化け物のようなクジラが東京を襲う[注釈 37]」、また、1953年(昭和28年)には「インド洋で大蛸が日本の捕鯨船を襲う」という特撮映画のプロットを企画部に提出していた[出典 126][注釈 38]。この円谷の企画の着想は、1945年(昭和20年)の東京大空襲の最中、防空壕に避難していた時に思いついたものであり、家族に対しても、これで戦争の恐ろしさを書いてみたいと語っていた。このいきさつもあり、円谷は怪獣の設定を「大蛸」にすることを提案した[出典 127]。一方、田中は「(当時の)世情に合う」としてこれを「太古の恐竜」とすることを主張、結果として田中案が採用され、主役の怪物のキャラクターは「太古の恐竜」となった[出典 128][注釈 39]。

田中は監督に、前年に2本の特撮作品『太平洋の鷲』と『さらばラバウル』で円谷と組んだ本多猪四郎を抜擢[出典 129][注釈 40]、また、同じく前年に円谷と日本初の立体映画『飛び出した日曜日』を撮った村田武雄に脚本を依頼し、本多と村田の2人で泊まり込みによる脚本製作に入った[出典 131][注釈 41]。田中と円谷はシナリオの進捗状況を確認するため、本多と村田の元を毎日訪れた。村田が特殊技術の限界について言及すると、円谷は「ま、気を遣わずに思い切って書いてみて下さいよ。何とか実現できるように頑張ってみますから」と逆に励ましたという[260]。

田中友幸は、題名が『海底二万哩から来た大怪獣』では長いので、もっと良い題名はないものかと考えあぐねていたところ[注釈 42]、プロデューサーの佐藤一郎から、当時東宝演劇部にいた"「クジラ」が好物で「ゴリラ」のような容貌"をした網倉志朗(後の東宝演芸部部長)という人物のあだ名が「グジラ」だと聞きつけ、語呂の良いこのあだ名を参考にし、「ゴリラ」と「クジラ」を合わせて「ゴジラ」とした[出典 132][注釈 43]。

村田と本多による「G作品 準備稿」が仕上がると、場面ごとに画にしたイメージ・ボード「ピクトリアル・スケッチ」が制作された[出典 133]。美術監督の渡辺が飯塚定雄ほか、4、5人の学生を指導して描き上げた[31]、全228シーン、306カットに上るこの絵コンテは企画室に張り出された。森は村田に「脚本の責任者は貴方だから、絵コンテをスタッフが納得するように、詳しく説明して下さい」と促し、村田が森らスタッフを前に特撮パートと本編パートの注釈を入れるなど説明を行って、検討が重ねられた[出典 134]。浅井正勝によると、ゴジラの吐く「白熱光」や「光る背びれ」は、こうした検討段階で「かっこつけ」で生まれたアイディアだったという[264]。この検討会議が終わると、森は重複でカットするシーンや使えるシーンを口頭で指示した上で[260]、「成功疑いない」と宣言したという[103]。

次に「ゴジラ」のデザインが検討され、『サンケイ新聞』夕刊で『山男ダンさん』を連載中だった漫画家の阿部和助にデザイン画が依頼されたが、この起用は、「関係者による子供たち相手のアンケートの結果による」と当時報じられている。阿部のデザインはキノコ雲のイメージが強すぎたため、参考程度にとどめ、実際のデザインは渡辺明が行った[265]。渡辺、利光貞三による粘土原型が完成したのは6月末のことだった[24]。

当初、円谷英二はゴジラの撮影方法について欧米に倣い、人形アニメの技法を検討したが、11月3日の封切り上映日から逆算して工程上無理と判断し、演技者が中に入る形でのぬいぐるみ方式を採った[出典 135][注釈 44]。メインの演技者を務めた中島春雄は円谷に、「人形アニメでやれば7年かかるが、お前が演ってくれれば3月でできる」と口説かれたという[要出典]。それまでの映画の怪獣というと人形アニメでの表現しかなく、カメラマンの有川貞昌も中島も[要出典]「ぬいぐるみでやるぞ」と円谷に言われても全くイメージが湧かなかったという[267]。『ゴジラ』は本格的な「ぬいぐるみ怪獣」としても日本初の取り組みだった。

制作

本編では黒澤組から志村喬を準主演に[注釈 45]、成瀬組から撮影の玉井正夫[注釈 46]美術の中古智、照明の石井長四郎を迎え入れるなどベテランを起用[24]。予算面での規模が大きかったため、当時製作部長だった北猛夫を特別に「美術監督」に据えている。 特撮を担当した円谷英二は本作品のために甥の円谷良夫[注釈 47]を介して飯塚定雄、井上泰幸、開米栄三、入江義夫など各方面から若いスタッフを集め、彼らは後に日本特撮界に欠かせない重鎮となった。後にみなとみらい21や六本木ヒルズの計画に携わる立川博章、ウルトラシリーズの美術を手掛ける成田亨らも石膏アルバイトとして参加していた[270]。

これらのスタッフについては本多組の本編A班、円谷組の特技B班、向山組の合成C班の3班体制がとられた[出典 136]。後の特殊技術課では合成も特撮の参加となったが、本作品の時点では合成班は本編班と直接やりとりする独立した部門となっており、円谷が合成班に直接指示することはできなかった[272]。

ラストシーンの海中撮影のため「日本で最も海の水の透明度の高い処」の調査がなされた結果、伊勢志摩の五ヶ所湾がロケ場所に選ばれ、同時に「大戸島」のロケ地にも決定。8月2日には鳥羽ロケの先発ロケハン隊が出発[19]。円谷組の特撮B班がゴジラの造形などに手間取り準備が遅れたため、本多組の本編A班が特撮B班に先んじて8月7日に撮入[出典 137][注釈 48]。「大戸島」に設定した伊勢志摩の三重県鳥羽市石鏡町(いじかちょう)ほかで1週間にわたるロケを行い、51日後の9月下旬にクランクアップした[出典 138][注釈 49]。

円谷組の特技B班の撮入は少し遅れて8月下旬からとなり[注釈 50]、10月下旬まで都合3か月かけての撮影となった[出典 139]。東宝撮影所内のスタジオは他の作品の撮影で埋まっていたため、特撮班は東宝争議以来閉鎖されていた東宝映画研究所(旧写真化学研究所)で作業することとなった[276]。円谷は若いスタッフを率い、徹夜作業を重ね凝りに凝って撮影に当たった。「朝9時にセットに入り、準備を経て17時ごろから撮入、朝の4 - 5時に撮影を終える」という連日の強行スケジュールで、スタッフからは「ゴジラは5時らにならないと終わらない」と言われた[31]。ミニチュアの設営に時間がかかるため、大道具係から照明係に至るまで総動員してもこのような進行にならざるを得なかったのである。公開時の「東宝スタジオ・メール」に円谷は「だんだん調子が出てきてこれならと思っているうちにクランク・アップした。特殊撮影では、最高を誇るアメリカ映画界に負けない自負を持っている。自慢したいようなしたくないような妙な気持ちです」とコメントしている。一方で、有川貞昌によれば円谷は技術的な面には自信を持ちつつも、撮影中には観客が入るかどうか不安視していたという[277]。

10月25日に作品が完成[19][278]。東宝撮影所では初号試写後に完成を祝い、興行成功を祈って本尊にゴジラの撮影用の2号ぬいぐるみをまつり、神主役に平田昭彦、巫女役には河内桃子が扮して撮影所中庭で神式の「ゴジラ祭り」(

本作品の制作費は、当時の標準的な映画の制作費が2千万円ほどであったころに約6千万円が直接制作費として投入され、宣伝費などを含めた総額は約1億円であったとされる[279][31]。

撮影

ゴジラを一度も見たことがなく、また実際には目の前にもいないためにそのイメージをよく掴みにくいことは、本作品に出演した俳優陣にとっても大きな問題だった[出典 141]。作品の本編を担当するA班と特撮を担当するB班はそれぞれ別々に撮影を進めていたため、宝田などA班に所属する俳優らは実物のゴジラを見たことがなく、彼らにとってもゴジラは謎の存在だった[281][280]。そして、謎の存在のまま撮影はどんどん進行していく。目の前にいないゴジラを相手にしてリアリティのある演技をするため、宝田はゴジラの絵コンテを見てイメージを膨らませ、「ゴジラは東京駅前の丸ビルと同じくらいの高さだ」と聞かされたことから、ゴジラの顔はこの辺りかと想像しながら視線の位置を定めるといった試行錯誤を積み重ねた[281][280]。宝田が初めて実物のゴジラと対面したとき、すでに撮影は後半に入っていたという[280][注釈 51]。初めてゴジラを見た宝田は「おっかない」と感じたといい、中島春雄が中に入っていると分かっていても気味が悪かったと述懐している[281]。

大戸島の破壊された集落のシーンは世田谷区砧の東宝撮影所付近にあった美術倉庫[注釈 52]の丘のふもとにある「農場オープン」に組んだロケセットで撮影され、雨も放水によるものであった[100][24]。山根らが調査するゴジラの足跡も同オープンに掘られた[282]。山根博士らの調査団を取り巻く村人は、50人余りの東宝の大部屋俳優らが演じている。

冒頭の栄光丸や東京湾の遊覧船での甲板もセットである[100]。国会議事堂内もセットだが、実際の第一委員会室をモデルとしている[283]。

都内での民衆が逃げるシーンは、品川の八ツ山橋などで撮影された[100][283]。銀座でのエキストラ撮影は夜中に行われた[284]。

臨時救護所の外観は白金台の伝染病研究所、内観は世田谷区立砧小学校で撮影された[283]。

ゴジラが劇中で銀座和光ビルの時計塔を壊すシーンがあるが、梶田興治によると、和光本社はこれに激怒し、以後2年間ほどは東宝の一切のロケ使用を許可しなかったそうである。梶田によると映画を観た後、本当に銀座和光ビルが壊されたかどうか、確かめに来る人たちがいたという[285]。また、ゴジラの白熱光で炎上する松坂屋の社長は、「縁起でもない」と怒り狂ったという[出典 142][注釈 53]。一方、森永製菓とはタイアップを行っていたため[80]、森永地球儀ネオンはゴジラの侵攻中も破壊されることなく点灯している[288][287]。

大戸島の台風のシーンでは、本作品のために作られた、トラックのエンジンにセスナのプロペラをつけた特製の大型扇風機が使われている[289]。

本作品は合成シーンの多さやバリエーションの豊富さでも知られる[290]。合成シーンで使われたオプチカル・プリンターは、円谷が戦前に自作した手動式のものだった。合成技師の向山宏によると、「旧式だが使いやすかった」という。ゴジラが初めて出現するシーンなどの合成は、カメラレンズに黒紙のマスクを張って現場でマスク処理する「生合成(生処理)」だった[289][290][注釈 54]。白黒映画で鮮明な画面となる「生合成」は、非常に熟練を必要とする、ベテランの向山ならではの技法であり、向山は一度フィルムが引っ掛かって失敗した以外、すべて成功させて見事な合成画面を実現させている[264]。

劇中、テレビ塔でゴジラの実況中継をするアナウンサー役の橘正晃は、汗に濡れた顔の表現をするために自らの発案でオリーブ・オイルを顔に塗り、目の前で火をたいて演技している[注釈 55]。

「平和の祈り」の合唱は桐朋女子中学校・高等学校の生徒が動員され、撮影も同校の大講堂で行われた[100][293]。歌はコーラスグループの洋声会によるプレスコが用いられたが、生徒らは事前に練習して撮影でも歌っていた[284]。ラジオで合唱を聞く民衆のシーンは、東宝撮影所近くにある世田谷区立砧小学校で撮影された[100]。

クライマックスで芹沢らが着る潜水服は、オレンジ色だった。真夏の8月の炎天下での撮影であり、芹沢博士、尾形役の平田・宝田両人は船上での演技のみであったため、「まるで溶鉱炉の中にいるようでした」と述べている。海中での芹沢のシーンは、演じる平田の前に水槽を置いて撮影している[294]。

みづほ自動車製作所のオートバイ「キャブトン」とタイアップしており[99][295]、尾形が乗用するほか、南海サルベージの事務所にポスターが貼られている[80][81]。国会議事堂に到着する陳情団が乗っていたバスは、はとバスの車両を用いている[296]。

劇中には、ユタカテレビやオンキヨーのラジオなど当時の高級家電が登場しており、これらもタイアップ製品であった[99][295]。

鳥羽ロケ

作品中に登場する「大戸島」のシーンは三重県鳥羽市の石鏡町(いじかちょう、当時は志摩郡鏡浦村石鏡地区[注釈 56])で撮影された[出典 143]。石鏡町は住民のほとんどが漁師や海女の仕事に従事する戸数200戸余り(当時)の小さな漁村であり[299][302]、ゴジラの出現・フリゲート艦隊の航行・オキシジェン・デストロイヤーを使用するための潜水といったシーンの撮影がここで行われた。伊勢志摩は『伊勢志摩』(1949年、東宝教育映画)や『青い真珠』(1951年、東宝)の両作品で監督を務めた本多にとっては馴染みのあるロケ地だった[出典 144]。この本多班の撮影中、同じ鳥羽の神島では『栄光の影に』の製作が中止となった谷口千吉監督が『潮騒』を撮影していた[出典 145]。当初、ロケ地には八丈島が予定されていた[235]。

本作品の中では「島」とされているが、実際の石鏡町は島ではない。ただし、助監督として参加した梶田興治によると撮影当時の石鏡町周辺は幹線道路をはじめとする陸の交通網が未だ整備されておらず、鳥羽市街から船で2時間もかけて撮影機材を運び込むような「陸の孤島」だった[283]。1954年8月の『ゴジラ』のロケにエキストラとして参加した石鏡町の古老も、「当時は石鏡町に通じる道路がなく、この辺りは鳥羽港から船で1時間くらいかかる『陸の孤島』だった。『ゴジラ』のロケ隊約60人も船で石鏡町にやって来た」と語っている[304]。また、スタッフが宿泊した旅館「長門館」の経営者は、陸の孤島であった分、電柱などがなく撮影に都合が良かったのであろうと述懐している[283]。

この石鏡町でのロケでは、「ゴジラが出た!」と半鐘が鳴って大戸島の島民らが逃げ惑うシーンで約300人の地元住民(当時の町の人口の約4分の1[304])が日当600円でエキストラとして起用され、普段の漁師や海女の服装のまま撮影に参加している[出典 146][注釈 57]。

真夏に行われた石鏡町でのロケは過酷なものだった[305][302]。町には平地がほとんどなく、海岸からいきなり山の斜面が続くリアス式海岸独特の起伏に富んだ地形であるため、ロケ隊は真夏の炎天下に重い撮影機材や荷物を持って急坂の多い未舗装の山道を登り降りすることを強いられ、疲労によって日射病にかかる者が続出する事態となった[302]。エキストラとして撮影に参加していた現地住民らはそれを見かねてロケ隊の荷物を持ったり撮影機材を運んだりして手助けしてくれたため、苦労していた俳優やスタッフは感激して住民らに深く感謝した[302]。こうした光景を目にした監督の本多猪四郎は、「こんなに親切な人々が暮らす集落をゴジラが襲って破壊することにしているんですからね」と嘆いている[302]。

山根博士役を演じた志村喬も、ロケについて「石鏡の集落には旅館などの宿がないので、ぼくらは毎日、鳥羽から1時間半くらい海上保安庁の船に揺られて石鏡に通っているのですが、船酔いと日射病で毎日数名の女優さん方が倒れています。石鏡の港に船が着いたら、今度はそこから撮影場所の山頂まで急勾配の坂道を1時間くらい登っていかなくてはいけない。ようやく山頂にたどり着いたころにはみんなヘトヘトでね、とても撮影どころじゃないです。なるほど、こんな秘境ならゴジラが出てきても何もおかしくはないなと妙に納得しましたよ」と語っている[307]。島民役の寺沢弘子も船酔いで2、3日寝込んだことを述懐している[308]。

山道を逃げるシーンでは、島民役の草間璋夫が足を切る怪我を負った[291]。ロケに参加していなかった加藤茂雄によれば、ロケから帰った共演者の堤康久が「かまいたち」に遭ったと吹聴しており、ロケでの話題はその件で持ちきりであったという[291]。

石鏡ロケではゴジラが大戸島に上陸して姿を現し、それを目撃した島民と調査団一行が恐怖のあまり逃げ惑うというシーンの撮影がメインだったため、突如として巨大な怪物が目の前に出現したと想像したうえで演技してもらう必要があった[302]。そのため、エキストラとして参加した住民らにもゴジラとはいかなるものかについてスタッフが詳しく説明を行い「あそこの山の尾根の向こうから、ゴジラが顔をのぞかせるんです」と言っても、住民らはみんな「そんな馬鹿な」と笑うばかりで誰も話を信じてくれない[出典 147]。そこを何とか説得し、俳優やエキストラがひとしきり山道を駆け回って撮影を終えた[302]。それでもやはり、年に1 - 2回、町の小学校の校庭で開かれる巡回映画会でしか映画に接したことがない住民らはどうしても納得がいかず、「そのゴジラとやらはここにいないのに、どうして撮影することができるのか?」と助監督の梶田興治を質問攻めにしたため、彼が返答に窮して困り果てるという一幕もあった[302]。中島春雄によれば、ロケから戻ってきた大部屋俳優たちは「変な撮影だった」と語っていたといい、中島もゴジラがどんな怪獣か尋ねられることが多くなったという[311]。

大戸島の神社での神楽のシーンは、鳥羽の賀多神社での神楽をそのまま撮影した[100][283][注釈 58]。天狗の面や踊りの奉納などもすべて現地のもので、伊福部の作曲した神楽のみが架空のものである[100]。作品中でゴジラは大戸島に古くから言い伝わる伝説の巨大な海の怪物として描かれているが、石鏡町を含む志摩地方には「海には人を誘惑して海底へ引きずり込み人命を奪うトモカズキ[312]、人の尻から生肝を抜き取る尻コボシ[313]などの魔物が潜んでいる」という古くからの言い伝えがある[299][312]。そのため、石鏡町の海女たちは2019年現在もこうした海の魔物を退散させるための魔除けとしてドーマン・セーマンの入った磯着や手拭・道具を身につけ、または携えて海に潜っている[299][312]。このように石鏡町では昔ながらの古俗がよく残されており、住民らの魔除け信仰を示す「蘇民将来子孫家のお札」も町の随所に立てられている[299]。

石鏡町での撮影には合成シーンが多いため、円谷英二も立ち会った[100]。ロケから60年が経過した2014年8月時点で、石鏡町でゴジラとのつながりを示すものは鳥羽磯部漁業協同組合石鏡支所[314]の事務所前に置かれているゴジラの顔出しパネルしかない[299]。また、本作品でゴジラが巨大な足跡を残していった大木の浜(おおぎのはま)も、ロケ当時の姿とほとんど変わることなく海女たちの仕事の場となっている[299]。一方、島民たちがゴジラから逃げ惑うシーンに用いられた一帯は同年12月時点で「ゴジラ坂」との通称で親しまれており、観光名所としても紹介されている[315]。

尾形と恵美子が海辺で語り合うシーンも撮影されたが、完成作品ではカットされた[99]。

自衛隊・海上保安庁の協力

自衛隊や海上保安庁については、担当各庁に脚本を閲覧してもらったうえで全面協力を得たが、自衛隊が映画に協力したのは本作品が初めてのことである[注釈 59]。特車隊の出動シーンは、宇都宮駐屯地で撮影が行われた[316]。艦上での隊員たちの様子と爆雷の爆発シーンには1944年8月10日に公開された「日本ニュース 第219号」から「駆潜訓練」のシーンの映像が流用されている[出典 148]。

鳥羽ロケでは、海上保安庁の「こうず」「こたか」「愛知丸」の巡視船が撮影に協力している[274][319]。ヘリコプターも実際の巡視船に搭載されていたものである[319]。乗組員も俳優は1人のみで、そのほかは本物の海上保安官がエキストラとして出演しており、ラストシーンでの敬礼の掛け声もこうずの次席通信士が務めた[319]。鳥羽での撮影後には、海上保安官と俳優らでソフトボールの親善大会も行われた[319]。助監督の所健二によれば、新潟に配備されていた船も動員したため新潟側の警備が空いてしまい、後日問題になったという[284]。

この五ヶ所湾でのロケでは、海中撮影のために本職のサルベージ会社が協力したが、同社の係員が送気ポンプの操作を誤った結果、水中撮影中だったカメラマンの逢沢譲が窒息しかけるアクシデントが起こった[320]。また、真夏の海上ロケでは、巡視船の甲板にて上半身裸で撮影に臨んでいた本多が日焼けしすぎた結果、背中に水ぶくれができてしまい、後年まで痕が残った[320]。

脚本では、調査団は尾形が船長を務める「かもめ丸」で大戸島へ向かうこととされていた[85]。しかし、撮影にあたり、調査団は海上保安庁の巡視船「しきね」で大戸島へ向かうとのストーリーに急遽変更された。なお、1954年3月1日にビキニ環礁にてアメリカ軍が実施した水素爆弾実験「ブラボー実験」に遭遇し、死の灰を浴びた第五福竜丸を東京に曳航したのも、海上保安庁の巡視船「しきね」である[321]。調査団の船上でのシーンは「こうず」で撮影している[319]。

美術・造形

制作当時の東宝には戦後間もなく解体されて以来、「特殊技術課」がまだ正式に再発足しておらず、「特殊美術」のセクションもなかったため、美術監督の渡辺明ら美術スタッフは、本編美術の部屋を借りて作業していた。井上泰幸は新東宝から本作品のために7月から参加したが[322][323][注釈 60]、本作品完成後には説得されて東宝のスタッフとなった[324]。入江によれば、美術予算は通常の作品よりも多かったが、ミニチュアの破壊がうまくいかずに作り直すことも多かったため、潤沢とは言いがたかったという[325]。

従来の特撮映画では、特撮は本編の下請けという扱いであったが、本作品では監督の本多は自身に特撮はできないとして、円谷にすべて任せていた[250]。また、人物の撮影でも、ゴジラの動きなど把握する必要がある場面では、本多からの依頼で特撮班が務めることもあった[326]。

ゴジラの足跡で発見されたトリロバイトは、特撮班ではなく本編美術が制作した[269]。

過去に例のない特撮撮影は東宝撮影所内でも関心を集め、東宝の重役や本多と同期の黒澤明などが特撮の撮影現場を見学に訪れていた[311]。

ミニチュア類

劇中のゴジラの身長が、円谷の「和光ビルの時計台を壊そう」という意見から、「ビル街の上から頭が覗く」という理由で「50メートル」と設定されたため、これに合わせてミニチュアは25分の1スケールに統一された[出典 149]。東京の市街地の精巧なミニチュア群が作られたが、銀座のミニチュアの制作では当該ビルから図面の提供を受けられないことも多かったため[注釈 61]、円谷は渡辺、井上、入江義夫、牧野金太郎ら美術スタッフとともにロケハンを行い、10センチメートルずつ紅白に塗った2メートルの棒を基準に割り出した寸法をもとに井上と入江が図面を引いた[出典 151][注釈 62]。銀座のビル上でのロケハンでは、円谷が「あそこのビルを燃やそうか」などと打ち合わせを行っていたため、警察官から不審尋問を受けたというエピソードもある[330][268]。

この銀座のミニチュアは、実景写真と見比べながら寸分違わないよう1か月ほどかけて制作された[31]。美術スタッフには、当時美大生だった成田亨もアルバイトで参加し、ミニチュアのビルの製作などを担当しているが、当初は彼ら美大のアルバイト[注釈 63]や出入りの石膏屋が図面を見ずに作っていたため、縮尺がばらばらになってしまった。美術監督の渡辺はこれに怒り、図面通りに全部やり直させている[266][31]。また、井上によれば、ゴジラの足をめり込ませるため道路を二重にしていたが、撮影前にスタッフが踏み抜いてしまうことが相次ぎ、修復に時間がかかったという[出典 152]。歩道の鎖を張っていた鉄棒も鉄で再現していたが、着ぐるみが転んだ際に刺さりそうになるため、桐材のものに替えられた[229]。モノクロかつハイスピード撮影であることから、ミニチュアが本物通りの配色では暗く映ってしまうため、美術アルバイトとして参加した飯塚定雄は「本物より明るめに塗ってくれ」という指示であったことを証言している[出典 153]。

市街地のミニチュアがほぼ完成したころ、円谷が「生活感情を出してほしい」と要望したため[出典 154]、カメラマンの有川の発案で糸ヒューズを使って都電や電信柱の電線を張り巡らせることとなった[289][31][注釈 64]。すでにスタッフは手一杯だったので有川ら撮影班が作業に駆り出されたが[出典 155]、撮影に入ると照明の熱でヒューズ線が伸びてしまい、張り替えの連続だったという[出典 156]。そのうちにスタッフは要領を覚え、カメラに映る範囲にのみ電線を張っていたところ、円谷は「俺が欲しいのは画面の外だ」と激怒した[326]。地上からゴジラを見上げるアングルでは、ヒューズを貼ったガラスをカメラの前に置き、架線越しに見上げている様を表現している[336]。一方で、街灯は注射用のアンプルを用いて制作されたが、円谷はゴジラの重さで道路が壊れないのはおかしいとの考えから足元にほとんどカメラを向けなかったため、画面には映らなかった[328]。

こうして本作品用に作られたミニチュアの総数は、当時の東宝スタジオメールでの発表によると、「建物500軒」「戦車10台」「大砲10門」「飛行機50機」「テレビ塔・高圧送電塔10基」「船舶20隻」「自動車18台」と膨大なものだった[300][31]。操演ミニチュアの素材は、ブリキと木材がほとんどであった[322]。ミニチュアの多くはアルバイトにより制作されたが、木造家屋は東宝社員の大道具スタッフが手がけた[333]。飯塚によれば、大道具スタッフは互いに競い合うように作っていたといい、本物同様に柱を立てたり、瓦や廊下の板張りを1枚1枚貼ったりすうなど、細部まで出来が良かったと述べている[333]。

国会議事堂の破壊シーンでは、実物がゴジラと同じ高さ(50メートル)なので、ゴジラの巨大さを表現するため、33分の1に縮小したミニチュアが作られた[出典 157]。ただし、撮影前に壊れたことから2個制作されている[出典 158][注釈 65]。石膏アルバイトとして参加していた立川博章によれば、最初は石膏の型抜きで壁などを作っていたが、2度目の際は本物のコンクリート建築と同様に2枚のベニヤを立てた間にオガクズなどを混ぜた石膏を流し込んで固めるという方法で作り直され、1度目よりも壊れやすくしている[270]。ゴジラに襲撃されるシーンは、ゴジラと炎をミニチュアの映像に合成している[290]。大理石の目地は色鉛筆で描いている[333]。

ゴジラの壊す日本劇場のミニチュアには、スタッフのお遊びで、『美女とゴジラ』と題した映画看板がかけられている[出典 159]。銀座和光ビルの時計塔は本番でうまく壊れなかったため、作り直して再撮影を行っている[出典 160][注釈 66]。勝鬨橋のセットは、本物の図面を入手していたものの、そのままでは鉄骨が複雑であったため、入江により簡略化した図面が描き起こされた[329]。勝鬨橋がゴジラによってひっくり返されるシーンは、ワイヤーなどは用いておらず、ゴジラのスーツに入った中島が腕力のみで持ち上げていた[339]。松坂屋のシーンでは、手前に合成するための雪印乳業のネオンサインがマットアートで用意されていたが、位置が合わず不採用となった[290]。松坂屋屋上の鳥かごは、建物とは別に造形されており、撮影後しばらく東宝撮影所内に置かれたままとなっていた[341][注釈 67]。

ゴジラの吐く「白熱光」で溶け落ちる高圧鉄塔について、井上泰幸らは「円谷監督の指示で、蝋を用いて作った」と語っているが[289]、有川は「使ったのは鉛で、蝋や飴で作ったとか、なんでそんな話になってるのかわからない」と語っており[342][注釈 68]、美術スタッフと撮影スタッフで証言が食い違っている[334]。なお、本多は「蝋で出来ていた[344]」「どんなに蝋を使ってどんな調合をしたのか知らない[344]」と語っているものがある一方で、「蝋と鉛を混ぜて作った[345]」とも語っている。入江は、鉄塔はブリキ製で、溶ける部分は鉛と蝋を組み合わせたと証言している[328]。操演助手の小川昭二も鉛であったと述べている[346]。映画模型を手がけていた石井製作所の石井清四郎は、自身がアルミで制作しガスバーナーで溶かしたと生前に語っていた[347]。

空に見たてるホリゾントは、モノクロ映画であるため空色ではなくダークなカーキ色に塗られており、照明の加減により青空にも夜空にも用いることができた[333]。飯塚は映画の現場に初めて参加したため奇怪に思ったが、完成した映像を見て納得したと述懐している[333]。

特撮の撮影に使用できたスタジオはホリゾントが低く、ローアングルのあおりでは天井が映ってしまうため、暗闇がホリゾント代わりになる夜間シーンや火を用いた撮影は屋外のオープンセットで撮影が行われた[250]。勝鬨橋のシーンもオープンで撮影している[333]。しかし、夜景が暗すぎると画面が見えにくくなってしまうため、夜景を明るくするようになり、映画の前半と後半でこれらを使い分けている[326]。また、本編での実際の夜空と特撮での照明で光量を調節できるホリゾントとでは明るさの度合いが異なり、有川はフィルム現像の焼き加減に苦労したと述懐している[326]。

八ツ山橋付近でゴジラの足に衝突してきた国鉄EF58形電気機関車の模型は、交通博物館から借りたものである[348][注釈 69]。客車は紙と木材で作られており、2021年時点で1両が現存している[349]。

消防車が転倒するシーンは、円谷が自らコマの速度やミニチュアの動きを指示して撮影を行った[346]。

着ぐるみの倍の大きさで作られた足のみの造形物を用いるシーンでは、建物のミニチュアは1/12スケールで作られた[322]。

海上シーンのため特撮用のプールがオープン用の敷地に作られた[出典 161]。このプールは、「二重」と呼ばれる照明の足場に用いる板を横にし、内側をトタンで目張りした簡易なもので、ゴジラの補助としてプールに入っていた開米は「汚いプールだった」と述懐している[269]。ゴジラとセイバー戦闘機との戦闘シーンなどがこのプールで撮影された[185]。撮影時はすでに秋口に入っていたため、中島は水が冷たく気温も低かったと述懐している[185]。

兵器類

東京湾でゴジラを追撃する戦闘機は、F-86F セイバー。2尺サイズの木製ミニチュアが数機作られている。このミニチュアは、その後も多数の作品で使用され、うち1機が2014年時点で現存が確認されている[351]。ゴジラがセイバーを掴んでいるスチールが本作品を代表する1枚となっているが、劇中ではこのような場面はなく、縮尺も合っていない[131]。「巻き取り」と呼ばれるピアノ線で飛行機を飛ばすための装置は、フィルムを巻き取る装置を改造して作られた[346]。

戦車隊は、M4中戦車およびM24軽戦車の2尺サイズの模型が使われた。円谷が「モーター類では一番強い」として買いそろえておいたジューサーミキサーのモーターを内蔵しており、人間を乗せて走れるほどしっかりしたものが作られた[289][131]。方向転換などはできず、ピアノ線で引っ張ってこれを行った[289][131]。発砲カットは、実際の火薬発火にマズルフラッシュと照り返しを作画合成し、白抜けのフィルムを挟むことで強調する演出が採られている[131]。

155mm榴弾砲のミニチュアは、1990年代まで東宝の特殊美術倉庫に保管されているのが確認されていた[352]。

音楽

本作品では作曲家伊福部昭による劇中音楽も評価が高く[353][354]、特にメインタイトルテーマ[注釈 70]は後の「平成ゴジラシリーズ」にも受け継がれている[注釈 71]。

伊福部は、田中が製作した『銀嶺の果て』(谷口千吉監督、1947年)が映画音楽デビューで[353]、東宝音楽部長であった掛下慶吉の推薦を受けての依頼だった[355]。担当が決まり、本作品の製作発表で会見を受けた後、伊福部に対して、「ゲテモノ映画の音楽なんかやってると、仕事がとれなくなるよ」と、大真面目で忠告してくる人もいたという。しかし、伊福部は「とんでもない、と大乗り気でやりました」と語っている。これには伊福部自身が水爆実験の結果誕生したゴジラという怪獣に対し、戦後の混乱期に放射線障害を負っていた自分自身が重なり、「どうも他人事とは思えなかった」という意識もあったということを明かしている。

また、伊福部は1949年(昭和24年)に、出張先の京都での月形龍之介との酒席が、円谷英二との初対面だったが、月形が知り合い同士と思って紹介しなかったため、互いに名も知らないまま、しばらくは会うたびにただ酒をおごらされる付き合いとなっていた。その5年後、本作品の制作発表の壇上で再会し、初めて互いの素性を知って驚いたという[356]。

作曲にあたって伊福部は、前例のない怪獣映画であるため台本を読んだだけではゴジラが巨大な爬虫類であるということしかわからず、ラッシュフィルムでも円谷が特撮部分を抜いた状態であったため、ゴジラの姿が全くわからないまま創作せざるをえなかった[356]。

伊福部は本作品について、「特撮映画は下手な音楽論が出てこないから大好きだ」「とくに爬虫類が活躍するなんていうと黙っちゃおれないという気がします」とし、「近くの幼稚園から聞こえてくる音楽が虚脱した旋律ばかりで、こんな教育してたら子供はダメになると考えていたところ、ちょうど子供が『ゴジラ』なんかをみる年頃だったので、それじゃあひとつと、かなり真面目にやりました」と述べていて、つねづね「子供に聴かせる音楽に嘘はいけない」としていた伊福部は、この『ゴジラ』では「大きいものが出てくる場合は大きい音で」という正攻法の作曲を心がけたという[出典 162]。

こうしたわけで、ゴジラの主音は「大きな音」が出るコントラファゴットやコントラバスチューバが使われた[出典 163]。コントラファゴットは当時、東京芸大に一つしかなく[注釈 72]、前日に借りるなどして楽器集めには苦労したという[353][359]。また、重低音の楽器が主旋律となるため、「連日の吹奏で演奏者は脳震盪を起こしそうになっていた」と語っている[353]。一方で、金管楽器は戦争を想起させるとして、弦楽器も中心とした構成となっている[357]。

ゴジラが東京上陸した時のテーマは、『キングコング対ゴジラ』以降もゴジラ出現時のテーマとして定着していった[出典 164]。品川のシーンでは、トーン・クラスターにより破壊描写を表現している[359]。一方で、大戸島でのゴジラ初登場シーンではあえて音楽をつけていない[354]。これは作曲時点でのラッシュフィルムにゴジラの姿がなかったため表現できなかったものだが、結果的にはゴジラそのものの恐ろしさを鮮明にするかたちとなった[354]。

後年「フリゲートマーチ」と称されるしきね出港時のテーマは、後に『宇宙大戦争』や『怪獣大戦争』などでもアレンジして用いられており、伊福部マーチの人間側テーマを代表する1曲となっている[354]。この楽曲では、軍楽隊の雰囲気を出すためあえて弦楽器を外している[359]。

オーケストラはNHK交響楽団による[353]。スクリーンに本編を映写しながらの演奏録音だったため、演奏者が演奏そっちのけで背後の画面に見入ってしまい、自らタクトを振った伊福部は「ひどい目にあいました」と語っている[353]。演奏自体は和気あいあいとした雰囲気で行われたが、演奏メンバーの中には、この作品の「ドシラ、ドシラ…」という音階の「ゴジラのテーマ」に、「ゴジラ、ゴジラ、ゴジラが出てきたぞ」と歌詞をつけて歌う者がいたという[353]。

後年、伊福部に師事した和田薫によれば、劇中の楽曲はスコア通りにはなっておらず、尺に合わせてフェードアウトやカットアウトが行われている[359]。特にタイトルロールは、本来タイトルが出たところから流し始めると本編開始にピッタリと合う尺になっており、鳴き声や足音はダビング時に追加されたものとみられ、伊福部のクレジットから音楽が始まるのも意図的であったものとされる[359]。クライマックスのレクイエムも本来は6分を越えるものであったが、鳴き声やセリフを優先した編集となっており、和田はバランスが不自然なため伊福部の想定通りにすべきであったと評している[359]。

伊福部の作曲は劇伴だけでなく、「オキシジェン・デストロイヤー」の実験時の効果音的旋律などにも及んでいる。ゴジラの鳴き声は伊福部の発案で、緩めたコントラバスの弦を助監督や録音助手が松ヤニをつけた革手袋で弾いた音をソニーのKPで録音し、10種くらい選んだ音を速めから遅めに再生速度を変化させ、6から7種の声を最終的に使用している[出典 165][注釈 73]。当初は、鳥や巨獣などの声を加工することを試みていたが、爬虫類的な声にはならずこの手法に至ったという[356]。この「ゴジラの声」は、以後の作品でもさらに加工して連綿と使用されている。タイトルバックから鳴り響く「足音」は、戦時中の映画で使用された兵器の爆発音の頭だけを切り取り、撮影所内の階段の踊り場でスピーカーから流してエコーを加えたものである[362][24][注釈 74]。なお、このタイトルバックにおける「鳴き声」と「足音」は効果音ではなく劇伴音楽(メインタイトル・M2)として伊福部は指定しており、譜面も現存している[注釈 75]。

本多は、伊福部の音楽は効果音との組み合わせや楽器の選択がうまく、そのことが後も自身の作品で伊福部を起用する理由になったと述懐している[363]。

反戦・反核

田中友幸は、この企画のテーマを「水爆に対する恐怖」と述べている[231]。脚本を務めた村田は、ラストシーンの山根博士の台詞に「原水爆反対の悲願を込めた」と語っている。監督を務めた本多猪四郎は、クランクインに際して「この映画で私の狙う真実は、水爆下の恐怖に戦く現代人の心理的デフォルマシオンである。破壊の恐怖と絶望がフィクションの中から心に迫り、一つの反省を与えることができれば幸いに思う」と抱負を語った[364]。また、後に本作品について「私自身も思いもよらぬ影響を与えた作品であり、良いにつけ悪いにつけ『ゴジラ』は私の人生を大きく決定づけた」と述べている。尾形、山根博士、恵美子のゴジラに対する立場の違いや意見の対立は、当時の水爆に対する世論を要約したものとされる[261]。

本多は戦後に中国の天津から復員して門司を経て汽車で東京へ帰る途中、原爆による被害で廃墟と化した広島の街を見て大きな衝撃を受けていた[出典 166]。そのため、本多は制作するに当たり、田中や円谷と3人で「撮影に当たり我々自身、決して荒唐無稽の怪獣映画との照れの気持ちを持たないこと。原爆の驚怖に対する憎しみと驚きの目で造っていこう、現に目の前に原水爆実験で蘇生した、とてつもない怪獣が日本へ東京へ現れたらどうするか、その現実感の狙いを忘れないで撮影しようとかたく申し合わせた。」と著している[320]。また、本多は「いちばんの被害者はいつも民衆である。この映画の原イメージは、自らの戦争体験である[注釈 76]」としている[100]。本多は、本作品の制作に際して被爆地や病院の見学も行っている[320]。

実際の演技指導に当たっても、その方針の通り円谷と入念に打ち合わせを行い、ゴジラを前にした演技者たちの目線の統一を徹底することで画面にリアリズムを持たせている。公開時には「生き物が火を吐くわけがない」として『ゴジラ』をゲテモノ扱いするマスメディアの評価もあったが、本多は実際の性質とは異なっても放射能を視覚化したことが本作品で一番独創的であったといい[258]、「実際には目に見えない放射能を可視光線として表現しても、観客は感覚的に納得していた[320]」と述べている。また、キングコングが生物として描かれているのに対し、核兵器の性質を持ったゴジラは生物であって生物でないとしている[100]。

こうして本多は一貫して「真正面から戦争、核兵器の怖ろしさ、愚かさを訴える」というドキュメントタッチの演出姿勢を貫き、作品に単に時勢に乗って作られた怪獣映画に終わらせない普遍性を持たせており、第五福竜丸の被爆事件のみならず菅井きん演じる婦人代議士[注釈 77]や戦災遺族・孤児[注釈 78]、疎開、警察予備隊から再編成された保安隊の登場など、随所に当時の時代背景を象徴するファクトを織り込んでいる[243]。また、ゴジラが襲った東京の描写は、東京大空襲の再現ともいわれる[出典 167][注釈 79]。一方で、本作品中では第五福竜丸事件そのものを直接描写してはおらず、本多はリアルな事件を出してしまうとゴジラが出現する世界にマッチしないと考えたことを述べている[258]。「G作品検討用台本」では、冒頭に第五福竜丸や原子マグロなどについての描写が存在していた[31]。

一方で、映画評論家の樋口尚文は、ゴジラが東京を襲撃した際の演出について本多に訪ねたところ、自身は戦時中中国大陸にいたから本土での空襲の恐怖は経験していないとして、空襲を暗示させる演出であることを否定しており、戦後10年経っていないころなので戦争のムードがいろいろなところににじみ出ていたと語っていたことを証言している[368]。このことから、樋口は本多が反戦・反核を映画に織り込んでいたという論調に否定的な見解を示している[368]。

当時は造船疑獄、犬養健法務大臣の指揮権発動などもあり、吉田茂内閣や政治への不信感が国民の間に高まっていた時代だった[369][注釈 80]。助監督として参加した梶田興治によると、そうした時代背景からかゴジラが国会議事堂を破壊したシーンでは観客が立ち上がって拍手をしたという[出典 168]。

「あのゴジラが最後の一匹とは思えない」という山根博士のセリフは原作にはなく村田武雄が追加したもので、村田は水爆実験を続けることに対する警鐘として意図していたが、本作品がヒットしたことにより興行側からゴジラを再登場させることを要望され、続編でもう一匹が登場することになったという[103]。

宣伝

大作『ゴジラ』の公開に当たっては東宝の営業・宣伝部の斉藤忠夫、内田和也らによって現在でいうメディアミックス形式での派手な前宣伝が行われた。まず、長期宣伝の手始めとして、本作品の制作発表記者会見を、まだ撮影にも入っていない公開から4か月先立つ7月5日に間に合うスケジュールで行い、同日各新聞紙朝刊において「"ゲテもの映画界をまかり通る""原子怪物"東京に上陸」という見出しで『ゴジラ』の題名とともに製作発表を行っている。なお、この際に使用された宣材写真は検討用の初期粘土原型を基に作ったコラージュである[24]。

続いて、7月17日よりニッポン放送でラジオドラマを開始(下項参照)。公開間際には、雑誌、週刊誌、新聞、電車の車内吊り広告など、あらゆる宣伝媒体を用いて入念な宣伝攻勢がかけられた。また、公開前後には、ゴジラの人形を乗せた宣伝トラックが都内を周遊し、さらにこれをあおった。ゴジラの宣伝用ビニール人形も東宝で用意されたほか、ゴジラの原デザインを担当した阿部和助による漫画も発行され、劇場で配られた(下項参照)。

結果として『ゴジラ』は東宝の興行史に残る一大宣伝作となった。工藤明宣伝部部長(当時)は公開翌年に、1954年度の宣伝成功作として、『七人の侍』『生きる』『蝶々夫人』を挙げたうえで、この『ゴジラ』をこれらを上回る「空前の大ヒット作」と振り返っている[要出典]。

一方で、特撮については秘密主義が貫かれていたためゴジラの詳細は事前に明らかにされておらず、トリロバイトをゴジラの前身として紹介していたり、身長・体重の数値が媒体ごとに異なっていたりするなど、情報の錯綜もみられた[371]。

Remove ads

作品公開と反響

要約

視点

こうして完成した本作品は封切りと同時に当時としても例を見ない観客動員数を記録して空前の大ヒットとなり、東宝の同年度の初日観客動員数の記録を塗り替えた。渋谷東宝に並ぶ観客の列は道玄坂まで伸び[出典 169][注釈 81]、待ち時間は2時間に達した[33][31]。封切り初日は都内だけで14万 - 15万人の動員があったという[出典 171]。あまりの大入りに、田中友幸自ら渋谷東宝や日劇でチケットもぎを手伝うこととなった[372]。1番館での封切り動員だけで観客動員数は961万人に上り[出典 9][注釈 6]、国民のほぼ10人に1人はこの映画を見たことになる。『ゴジラ』の成功は、当時傾いていた東宝の屋台骨を一気に立て直したとも言われている。

東宝の重役陣もこの大成功に喜び、撮影スタッフらが重役室に招かれ、各館の興行レコードが次々報告される中、藤本真澄ら本社重役がビールや洋酒をふるまうという異例の待遇でこれをねぎらった。東宝では封切り劇場内で多数の児童にアンケートがとられ、ゴジラに同情する意見が多く寄せられた。観客からも「なぜゴジラを殺したんだ?」「ゴジラがかわいそうだ」という抗議の声があがった。宝田明も「ゴジラにシンパシーを感じた」「なぜ人間が罪のない動物を殺さなければならないのか、無性に涙が出るのを禁じ得なかった」と述べ[374]、脚本担当の村田も「ゴジラがかわいそうですよ」と語る[103]などスタッフにも同情の意見は多い。

一方、公開時の日本のジャーナリズムの評価はおおむね低く、「ゲテモノ映画」「キワモノ映画」と酷評されることも多かった[出典 172]。各新聞の論評でも特撮面では絶賛されているものの、「人間ドラマの部分が余計である」として本多の意図したものを汲んだ評価はなされなかった[375][注釈 82]。しかし、田中によれば当時、三島由紀夫だけが「原爆の恐怖がよく出ており、着想も素晴らしく面白い映画だ」「文明批判の力を持った映画だ」としてドラマ部分まで含めて本作品を絶賛した[出典 173]。著名人としてはのちに小津安二郎[378]、山本嘉次郎、マキノ雅弘、手塚治虫、淀川長治、水木しげるらが本作品を絶賛している[31]。

作品は外国でも大評判となり、すでに特撮技術者として並ぶ者のなかった円谷英二の名が外国にまで広く知れ渡ることとなった。田中や本多は「まず欧州で認められ、米国で大ヒットしたことで日本国内の評価が定まったようだ」としている[231][244]。

漫画『サザエさん』では、朝日新聞1954年11月9日掲載分にゴジラを登場させている[41][379]。

1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故後、フランスでは本作品が再評価され、同国のテレビ局が黒澤映画『夢』(1990年)の撮影現場を取材した際に、同作品で演出補佐を務めていた本多に対してもインタビューを行っていた[380]。

第三者による評価

特撮映画研究家の竹内博は、「演出・脚本・特撮のいずれをとっても最上の出来であり、これを超える怪獣映画は日本にないと言い切ってもよい」と述べている[382]。SF研究家の大伴昌司は、「不安やパニックの描写に優れ、本編と特撮とが融合している唯一の作品であって、核兵器反対というテーマを真正面から打ち出すなど映画史上にも残る傑作である。これ以降に出現したさまざまな怪獣映画は

『GODZILLA ゴジラ』(2014年)の監督を務めたギャレス・エドワーズは、本作品について「広島や長崎に対する真摯なメタファー」と評している[384]。

Remove ads

エピソード

要約

視点

主要襲撃地点は小笠原諸島の大戸島(架空の島)、東京特別区。2度目の襲撃時のルートは、芝浦岸壁 - 札の辻 - 田町駅前 - 新橋 - 銀座尾張町 - 銀座4丁目(松坂屋) - 数寄屋橋 - 国会議事堂 - 平河町 - 上野 - 浅草 - 隅田川 - 勝鬨橋 - 東京湾[注釈 83][注釈 84]。

本作品のスチールとして、学生服姿の平田と河内が写ったものが残されているが、何の場面であるか詳細は明らかになっておらず、芹沢と恵美子の回想シーンであるという説[99]と、平田が尾形役の候補であったとする説[271][386]が存在している[113]。本多は、本編のカットではなく、スチール用であると述べている[100]。また、ゴジラの2号スーツが完成した後、すぐに撮られたスチールでは、宣伝スチール撮りが俳優との契約になかったため、造形を担当した開米栄三が演じており、切り貼りやエアブラシによる各種合成はスチールカメラマンの田中一清が担当している[24][51]。

のちに大橋史典はオリジナル怪獣『アゴン』を作った際、東宝から「ゴジラの盗作である」として訴えられた。しかし、本作品の造形に携わっていたということで、これは取り下げられたそうである[387]。

怪獣映画というジャンルは1910年代から存在しており[388]、スーパーマン作品である『北極巨人』(英語版)では、1942年の段階でゴジラ然とした怪獣の描写を取っている[389]。また、本作品はとくに『原子怪獣現わる』(1953年)から強い影響を受けている[247]。例えば、本作品の制作段階の仮題『海底二万哩から来た大怪獣』は『原子怪獣現わる』の原題『The Beast from 20,000 Fathoms』と酷似している(「Fathoms」は水深を示す単語)。また、「核実験で目覚めた古代の生物が灯台や都市を襲撃するが、架空の兵器で倒される」大筋もよく似ている[390][391]。また、一時期は『原子怪獣現わる』の怪獣「リドサウルス」が、「放射能性の炎」を吐くことが検討されたものの予算の関係で却下されたが、ゴジラの放射火炎(放射熱線)に影響を与えたのではないかとする説もある[392]。レイ・ハリーハウゼン自身も類似性を指摘し、日本のゴジラを「filch(盗作)」だと表現している[393]。

- ジュラ紀の年代について

- 劇中の山根博士のセリフではジュラ紀を200万年前としているが[295][31]、国際地質科学連合の国際層序委員会が公開した国際年代層序表によると、実際のジュラ紀は約2億130万年前から約1億4,500万年前の地質時代であって[394]、200万年前は現代と同じ第四紀である[394]。

- 資料によってはこのセリフを誤りとしているが[395]、本作品中だけではなく香山滋による「G作品検討用台本[396]」、村田武雄と本多猪四郎による「G作品準備稿[397]」および「撮影台本決定稿[398]」のいずれにも「今から凡そ二〇〇万年前 - 学問的には

侏羅紀 ()と云う」と一貫して記されている。 - 大阪市立大学大学院文学研究科助教授の田畑雅英は「香山滋は該博な古生物学の知識に基づいて数々の小説を著し、『秘境小説』の分野で独自の地位を築いた作家であることを勘案すると『200万年前のジュラ紀』と記したことが単純な誤謬によるものとは考えにくく、やはり何らかの意図を持ってこうした大胆な年代設定を行ったものと考えるべきであろう」とする[399]。香山の研究家である竹内博は「ゴジラの生息していたジュラ紀を人類最古の祖先アウストラロピテクスの誕生した200万年前と設定することで人類の歴史にゴジラをオーバーラップさせ、ゴジラとは人類自身の姿であることを香山は暗示しようとしたのではないか」としている[出典 174]。

- 劇中で年代特定の根拠として語られている「ビフロカタス層」は、横山又次郎が1918年(大正7年)に執筆し香山が愛読していたとされる古生物学の専門書『前世界史』にて言及されているものだが、後年の学問では用いられていない用語である[403]。

海外版

要約

視点

→「怪獣王ゴジラ (映画)」を参照

この作品は、アメリカのハリウッド資本に買い取られ、主演をレイモンド・バーとしてテリー・モース監督のもと追加撮影が行われ[99][237]、再編集されたのちに日本映画で初めてメジャー系の配給網に乗せられ、1956年に『Godzilla, King of the Monsters!』(『怪獣王ゴジラ』)との題名で全米公開された[出典 175]。封切り後には4日間で1万7千ドル(当時)を稼ぎ出し、最終的に50万ドル(当時)を上回る興行成績となった。

海外版では、アメリカの新聞記者スティーブ・マーティンがカイロへ行く際に立ち寄った東京でゴジラに遭遇し、その体験を回想して語る形式になっている[出典 176]。マーティンが山根博士らと会話するシーンでは、似た服を着た俳優が後ろ姿のみで演じている[406][407]。追加撮影は、新撮カットも含めて数週間程度で終わったとされる。ただ、そういった改変の結果、ゴジラが出現する前に山根博士がゴジラについて語る、ゴジラが東京を進行する順番が異なるなど、本来の内容とは矛盾する点も多い[407]。また、ゴジラの体格を原典とは異なる「身長400フィート(約122メートル)以上」「建物30階ほどの高さ」と表現するシーンもある。

光学合成で焼き込まれた、ゴジラの光る背びれや口から吐く白熱光によって高圧送電線の鉄塔が溶け落ちるシーンは、海外でも大評判となった。本多によると、とくにこの白熱光を見たアメリカのバイヤーは「素晴らしいリアリズムだ」と絶賛し、すぐさま売買契約を申し込んできたという。

海外版は全米のみならず世界50か国で上映されて人気を呼び、400億円もの外貨を得る[注釈 85]と共に、怪獣「ゴジラ」の名を世界に轟かせた。スティーヴン・スピルバーグも少年時代に本作品を観て「どうして怪獣をあんなに滑らかに動かせるんだろう」と衝撃を受けたという。ただし、当時の時代背景に配慮したためか、「政治的な意味合い、反米、反核のメッセージ」は丸ごとカットされている[408]。

元々は、アメリカで東宝作品の上映を推進する国際東宝の専務である鵜崎五郎が『七人の侍』とともにアメリカでのセールスを進めていたが、契約の根回しが済んでいた『七人の侍』に対して本作品の契約は難航していたことから、鵜崎の旧知であった元コロムビア・インターナショナル極東代表のエドモンド・ゴールドマンを介し、内容に手を加えても良いことを条件として2万ドルで販売された[237]。価格が安すぎることに東宝本社から抗議の声も挙がったが、東宝社長の小林富佐雄は宣伝料と考えれば十分なものと見なし、これを諌めたという[237]。

当時の日本映画の海外契約は、すべてフィルムの買い取り形式であり、フィルムの編集権は売却先の興行側にあった。本多監督は「そういう契約だったから」とコメントしているものの、本来こういった監督の了解を得ない形での再編集は本意でないことも断っている。アメリカで正式な完全版が上映されたのは2004年になってのことであり[407]、そのテーマ性と完成度の高さが同地で絶賛されている。

日本では、1957年に日本語字幕をつけて画面の上下をカットしたシネスコサイズ(東宝スコープ)で公開され[404]、エンドクレジットも海外版と違うものに差し替えられた。このバージョンは長らく所在不明とされていたが、1980年代半ばに兵庫県伊丹市の映画館「伊丹グリーン劇場」[注釈 86]で上映されたことがある。後年にようやくフィルムが発見され、2014年11月24日に日本映画専門チャンネルで初放送された。

2016年7月12日創刊の『ゴジラ全映画DVDコレクターズBOX』(講談社)の2017年1月24日号(14号、1月10日発売)で、初めて一般販売される。なお、それ以前に刊行されていた『東宝特撮DVDマガジン』(デアゴスティーニ・ジャパン)ではオミットされていた。

再上映・映像ソフト化

要約

視点

初公開以降、劇場以外で本作品が上映されたのは1967年(昭和42年)2月26日に、NHK総合でのテレビ放映が初だった[410]。

1976年12月18日に「東宝名作シリーズ第5弾日劇・東宝 映画傑作選 円谷英二 夢の世界」として、『モスラ』『空の大怪獣 ラドン』とともにニュープリント版が日本劇場で上映された[4][注釈 87]。

1979年(昭和54年)に全国4劇場で行われた特集興行『ゴジラ映画大全集』で、8月2日に初日上映されたほか、1982年(昭和57年)に開催された『東宝半世紀傑作フェア』では『空の大怪獣 ラドン』『モスラ』とともに上映、さらに翌1983年(昭和58年)の『復活フェスティバル ゴジラ1983』でも、ゴジラシリーズと東宝特撮シリーズからセレクトした人気作10本のひとつとして上映された。両特集での好調な観客動員は、10年ぶりの新作『ゴジラ(1984年作品)』制作への後押しとなった。

また、2014年(平成26年)には、「初回上映状態の再現」を目標に4Kスキャンなどを用いて7か月間におよぶ修復作業を新たに施した『ゴジラ 60周年記念デジタルリマスター版』[412]が制作され、6月7日(一部劇場では21日)全国の劇場にて順次公開された[413]。「フィルムに残された情報は一切消さない」との方針のもと、特撮のピアノ線や船上のシーンに入っていたネコの鳴き声などは残されているが、公開当時の時点で存在したライブラリーフィルムの傷は軽減処理を行っている[414]。

さらに、2021年(令和3年)には、さらなる高画質化を施した4Kデジタルリマスター版が制作された。60周年記念デジタルリマスター版がスキャニング以降の作業は2Kサイズだったのに対し、4Kデジタルリマスター版は同様のマスターからのスキャニング以降をすべて4Kサイズで実施した[415]うえ、アオリ(1カット内で発生する画面の明滅)[416]の除去も新しいソフトを導入したことでより徹底され、全体的に落ち着いたトーンに均一化しているという[417]。

オリジナルのネガは可燃性フィルムであったため、60周年デジタルリマスター版の時点では現存しておらず、不燃性フィルムに置き換えられたネガやマスターポジが複数存在している[414]。

- ビデオテープ

- 1980年代初頭に、90分に短縮された初のビデオソフト(VHS・β:5万円、U規格:5万5,000円)が東宝ビデオから発売された[418][164]。

- 1981年11月にはVHSとβが2万2,000円に値下げされた[419][164]。ジャケットは『ゴジラ対メガロ』の画像が用いられており、タイトルも『怪獣王ゴジラ』となっているが海外版は収録していない[164]。また、30分に短縮されたダイジェスト版(VHS・β:1万7,000円、U規格:2万3,000円)も発売されている。

- 1988年、ノーカット完全版が発売[164]。

- 1991年12月1日、「ゴジラ激闘伝説」の第1巻として廉価版が発売[26][164]。品番 TG4287[26]

- 1992年、セールプライス版発売[27]。品番 TG4287[27]。

- レーザーディスク

- DVD

- 2001年2月21日、ニュープリント・コンポーネントマスター版としてジュエルケース版が発売[422][423]。オーディオコメンタリーは宝田明[423]。

- 2005年4月22日、「GODZILLA FINAL BOX」に収録[424]。

- 2008年1月25日発売のトールケース版「ゴジラ DVDコレクションI」にも収録され、単品版も同時発売された[425]。

- 2014年5月14日、60周年記念版版発売[202]。

- 2016年6月15日、東宝DVD名作セレクション版発売[426]。

- 2006年2月13日、英国映画協会よりイギリスで発売[427]。

- 2006年9月5日、Classic Mediaよりアメリカで発売[428]。

- Blu-ray Disc

- Ultra HD Blu-ray

- 2023年10月25日、4Kリマスター版として発売。

小説

原作小説

上述の通り、香山滋によって執筆された「G作品検討用台本」は、小説版としても出版されている。香山によるこの「小説版」は、あまり売れ行きは芳しくなかったという。香山は「印税代わりに本をどっさり貰った」と述懐している[431]。すべて香山の筆による。

その他の小説

漫画

- 『大長編映画物語 ゴジラ』(1954年10月、集英社)原作:香山滋、画:阿部和助[432][438]

- 『おもしろブック』10月号の付録[438]。装丁を変えたものが、宣伝用にも配られた。

- 尾形は眼鏡に口ひげ姿、山根恵美子はおかっぱの少女として描かれている[438]。

- 2014年に『ゴジラ漫画コレクション 1954-58』(小学館クリエイティブ)へ収録された[438]。

- 『怪獣ゴジラ』(1954年11月25日、黎明社)原作:香山滋、漫画:福田三省[432]

- 単行本。

- 『怪獣絵物語 ゴジラ』(1955年3月、講談社) 構成:吉田光一、画:岩井川俊一[439]

- 『ぼくら』1955年3月号付録[439]。ストーリーは映画に準ずるが、登場人物の名前や設定などが異なり、ゴジラもティラノサウルスのような姿で描かれている[439]。

- 2016年に『ゴジラ全映画DVDコレクターズBOX VOL.1』(講談社)の初回特典として収録された[439]。

- 『ゴジラ』(1955年3月、講談社)原作:香山滋、漫画:杉浦茂[432][439]

- 『少年クラブ』3月号別冊付録[439]。ストーリーは映画に準ずるが、ゴジラが喋るなどコメディタッチの作風となっている[439]。

- 1994年に『杉浦茂マンガ館 第3巻 少年SF異次元ツアー』(筑摩書房)、2014年に『ゴジラ漫画コレクション 1954-58』(小学館クリエイティブ)へ収録された[439]。

- 『怪奇冒険まんが さいごのゴジラ』(1957年10月、集英社)漫画:橋本よしはる[432][438]

- 『おもしろブック』10月号付録[438]。

- 『大怪獣長編漫画 ゴジラ』(1958年10月5日、あかしや書房)原作:香山滋、漫画:藤田茂[432][440]。

- 単行本。映画に忠実な内容[440]。2014年に『ゴジラ漫画コレクション 1954-58』(小学館クリエイティブ)へ収録された[440]。

ラジオドラマ

- 『科学冒険劇 怪獣ゴジラ』[441][24]

- 1954年7月17日 - 9月25日、全11回[出典 181]、ニッポン放送ラジオ

- 週1回、ゴールデンタイムに放送され、前宣伝を煽った[239][441]。脚色・演出は龍野敏[注釈 88]。

- 声の出演は、尾形役に永井智雄、恵美子役に藤野節子、山根博士役に村上冬樹、語り手は田中明夫[271][442]。

- 音声は最終回のみ現存しており、東宝が2001年に限定販売した「Gの衝撃 ゴジラ・プレミアム・コレクションズ・セット」の付属CDに収録されている[442][441]他、2024年1月1日にニッポン放送で放送された『ゴジラ|ニッポン放送70周年特別番組 幻のラジオドラマ復活!新春ゴジラ談義』内にて再放送が行われた[443]。

併映作品

各シリーズへの関連

- 昭和ゴジラシリーズ(『ゴジラの逆襲』から『メカゴジラの逆襲』まで)

- 山根の予想が的中し、新たなゴジラが出現する。『ゴジラの逆襲』では山根が登場。

- 平成ゴジラシリーズ(『ゴジラ (1984年の映画)』から『ゴジラvsデストロイア』まで)

- 昭和シリーズの出来事はすべてリセットされた。

- 『ゴジラ (1984年の映画)』

- 1954年以来30年ぶりに新たなゴジラが出現、日本を襲撃する。

- 『ゴジラvsデストロイア』(1995年)

- オキシジェン・デストロイヤーは初代ゴジラを葬ったが、東京湾を無酸素状態にした結果、海底に眠る先カンブリア時代の微生物を目覚めさせた。この微生物は東京湾横断道路トンネルの工事で酸素に曝露された結果、適応のため怪獣デストロイアに異常進化し、体内炉心の暴走で死期の迫ったゴジラと対決する。

- 本作品には山根恵美子や新吉の子供たちが登場する[444]。恵美子は第1作と同じく河内桃子が演じた[444]。

- 本作品の映像が挿入されているほか、山根の書斎も再現されている[444][327]。伊集院のセリフでは、第1作での山根や芹沢のセリフを引用している[444]。

- 企画初期には、初代ゴジラが亡霊となったゴーストゴジラを登場させるという案も存在した[445]。

- ミレニアムシリーズ(『ゴジラ2000 ミレニアム』から『ゴジラ FINAL WARS』まで)

- 各作品はそれぞれ異なる世界となっている。

- 『ゴジラ2000 ミレニアム』(1999年)

- 初代ゴジラのあとも別個体のゴジラが出現し、ゴジラ予知ネットワークなどの対策組織が存在する世界観。

- 映画内では初代ゴジラについての言及はないが、小説版では山根博士によるゴジラ事件の手記が出版されていることが言及されている[446]。

- 『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』(2000年)

- 初代ゴジラが倒されずに生き延びた平行世界の設定。ゴジラは繰り返し日本を襲撃し、その度に甚大な被害をもたらす。

- 『ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃』(2001年)

- 初代ゴジラは東京を襲撃したが、「ある科学者」の作った「未知の毒化合物」で消滅したとされている。

- この世界では自衛隊の代わりに「防衛軍」が存在しており、ゴジラ出現時も対処に当たったがゴジラに通常兵器では歯が立たなかったため、「未知の毒化合物」によってゴジラは消滅した。しかしその事実が公になれば防衛軍そのものの不要論に繋がりかねないことを危惧した政府によって表向き「ゴジラは防衛軍によって倒された」とされ、真実を知るのは政府の高官だけである。

- 『ゴジラ×メカゴジラ』(2002年)、『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』(2003年)

- 初代ゴジラは芹沢の「特殊兵器」で葬られたが、骨だけは残ったという設定(骨のデザインも背びれがあるなど若干異なる)。その後、日本政府は初代ゴジラの骨をメインフレームにサイボーグ怪獣三式機龍(メカゴジラ)を建造、ゴジラとの戦いに投入する。

- 『シン・ゴジラ』(2016年)

- ストーリー上の繋がりはないが、名前の由来が大戸島の呉爾羅、自衛隊の攻撃がまったく効かない、一度東京に上陸するも海に引き返す、最後は薬品で無力化される(ただし、動きを停止しただけで生死は不明)といった、初代と類似した展開がある。また鳴き声や劇伴に初代の音源が使われている。

- 『ゴジラ -1.0』(2023年)

- 初代ゴジラが出現する前の1945年 - 1947年が舞台となっている。

- モンスター・ヴァース

- 『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』(2019年)

- 劇中、ゴジラが最初に現れた基地のナンバー「54」は、本作品の公開年からと言われている[447]。

関連作品

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads