トップQs

タイムライン

チャット

視点

観心寺

大阪府河内長野市にある寺院 ウィキペディアから

Remove ads

観心寺(かんしんじ)は、大阪府河内長野市寺元にある高野山真言宗の遺跡本山の寺院。山号は檜尾山。本尊は如意輪観音。新西国三十三箇所客番札所。大阪みどりの百選に選定されている[1]。また日本遺産『中世に出逢えるまち 〜千年にわたり護られてきた中世文化遺産の宝庫〜』の構成文化財のひとつでもある。

Remove ads

歴史

要約

視点

寺伝によると、大宝元年(701年)に役小角(役行者)によって創建されたという。当初の寺名は雲心寺と称したとされている[2]。

その後、大同3年(808年)に空海がこの地を訪れ、北斗七星を勧請したという[2]。これにちなむ7つの「星塚」が現在も境内にあり、立体の七星如意輪曼荼羅を構成している[3]。なお、北斗七星を祀る寺は日本では観心寺が唯一である。

弘仁6年(815年)に空海は再度この地を訪れると自ら如意輪観音像を刻んで安置し、「観心寺」の寺号を与えたという[2]。

また、当寺は空海が高野山を開くための拠点として整備したという[3]。

「空海が自ら刻んで」云々の話は伝承の域を出ないが、現在金堂本尊として安置されている如意輪観音像は様式的に9世紀の作品とされている。また、観心寺には奈良時代にさかのぼる金銅仏4体が伝来することから、奈良時代草創説もあながち否定はできない。

当寺の実質的な開山とみられるのは、空海の一番弟子にあたる実恵(道興大師)である。『観心寺縁起資財帳』(国宝)などによると、実恵は淳和天皇の命を得て、天長4年(827年)に実恵の意を受けた弟子の真紹とともに造営を始めたようである[2]。なお、年次に関しては天長2年(825年)とする異説もある。承和3年(836年)には石川郡東坂荘が勅によって施入されたと伝えられている。鎌倉時代の末期には塔頭50か寺以上を誇る大寺院となっていた[2]。

当寺は楠木氏の菩提寺であり、楠木正成および南朝ゆかりの寺としても知られている。建武元年(1334年)頃に後醍醐天皇により楠木正成を奉行として金堂の外陣造営の勅が出され[2]、正平年間(1346年 - 1370年)に完成している。正平14年(1359年)12月から翌正平15年(1360年)9月まで後村上天皇の行宮となっている。また、境内には後村上天皇桧尾陵がある。

境内にある建掛塔(たてかけとう)は、一見、普通の仏堂のように見えるが三重塔の一重目だけが完成したもので、未完成の建築物である。伝承によれば、楠木正成は建武の新政の成功を祈願して三重塔の建立を発願したが、造営なかばで湊川の戦いで討死したため建築が中断され、そのままになったものであるという[2]。なお、現在あるものは再建されたものである。討死した正成の首は当寺に届けられ、首塚に祀られている[2]。

室町時代以降は管領畠山氏の庇護を受けて栄えたが、戦国時代に入ると織田信長に寺領を没収された。しかし文禄3年(1594年)に豊臣秀吉によって25石の寄進を受け、豊臣秀頼によって金堂や諸堂の修復などが行われた[2]。江戸時代になると、塔頭槙本院の檀家であった江戸幕府の旗本甲斐庄氏などの支えにより、伽藍の維持が行われた。

安永年間(1772年 - 1781年)には30余りあった塔頭は慶応年間(1865年 - 1868年)には12坊となり、明治時代となって廃仏毀釈が始まるとさらに減り、現在では本坊となった槙本院の他には中院を残すのみである[2]。

2005年(平成17年)には高野山真言宗総本山金剛峯寺より遺跡本山の寺格が贈与されている。

2019年(令和元年)5月に日本遺産『中世に出逢えるまち 〜千年にわたり護られてきた中世文化遺産の宝庫〜』の構成文化財のひとつとして指定を受ける。

Remove ads

金堂

国宝。南北朝時代の正平年間(1346年 - 1370年)の建立。大阪府下で本堂としては最古の国宝建造物である。桁行七間、梁間七間、入母屋造、本瓦葺き。和様と禅宗様の要素が混淆した折衷様仏堂の代表例である[2]。朱塗の柱に白い漆喰壁の外観は和様の要素であるが、扉は禅宗様の桟唐戸を用いる。堂正面は七間のうち中央五間を桟唐戸、両端の各一間を和様の連子窓とする。和様では頭貫(かしらぬき)以外の貫(柱を貫通する水平材)を用いず、長押(柱の外側から打ち付ける水平材)を多用するが、この堂では頭貫以外に飛貫(ひぬき)、足固貫を用いている。堂内は手前二間通りを外陣とする。その奥は中央の五間×四間を内陣、その両脇一間通りを脇陣、背後の梁間一間分を後陣とする。内陣はその奥の三間×一間を内々陣として須弥壇(しゅみだん)を構え、厨子内に本尊如意輪観音像を安置し、脇侍は不動明王、愛染明王を祀る。須弥壇の手前左右には曼荼羅壁を設け、それぞれに両界曼荼羅を描く[4][2]。豊臣秀頼の時、江戸時代の中期、明治時代の初め、昭和時代の初め等たびたび修理が行われ、1984年(昭和59年)には昭和大修理が行われている[2]。

Remove ads

木造如意輪観音坐像

国宝。観心寺の本尊で、金堂内陣の厨子内に安置される。秘仏で、毎年4月17・18日の2日間のみ開扉される。平安時代前期・9世紀の作。像高109.4センチメートル。六臂(手が6本)の密教彫像[2]。長らく秘仏であったため、保存がよく、表面の彩色や文様もよく残っている。右脚を立て膝とし、6本の手のち、右第一手は頬に当てて思惟相とし、第二手は胸前で如意宝珠を捧持し、第三手は垂下して数珠を持つ。左の第一手はまっすぐ下方に伸ばし、第二手は掌を正面に向けて胸の高さで蓮茎を持ち、第三手は伸ばした指先で法輪を支える。カヤ材の一木造で、頭・体の主要部を一材から木取りしたうえで、左膝外側部、各腕などに別材を矧ぎ付けている。各腕は臂釧(ひせん、上腕部に巻いた装飾)のあたりで矧いでいるとみられる。国宝指定名称は「木造」となっているが、乾漆技法が併用されており、各所に木屎漆(こくそうるし、麦漆に木粉などを混ぜたもの)を厚く盛り上げて、肌の柔らかい感触を表現しており、密教彫像特有の神秘性と官能性を表出する。面相部や、左肩から右腰に掛かる条帛(じょうはく)、下半身にまとった裳などの衣文は乾漆技法で成形されている。条帛、裳、台座の蓮弁などには繧繝彩色と截金を用いた造像当初の彩色が残っている。特に裳の装飾は文様帯を4段に分けて地色や文様を違えた入念なものである。頭上の宝冠は木製透彫で、造像当初のものではないが、平安時代後期の作とみられる。

台座は蓮華、上敷茄子(うわしきなす)、華盤(けばん)、下敷茄子、受座、反花(かえりばな)、上框、下框から成る八重蓮華座で、造像当初のものであり、平安初期の仏像台座の典型作である。蓮弁は12方3段(計36枚)に葺かれるが、うち1枚を亡失する。残り35枚の蓮弁は様式から3種に分かれ、うち9枚が像と同時期のものとみなされる。光背は二重円相部分は平安時代のものだが、像と一具ではなく、他の像の光背を転用したものと推定される。

なお、1955年(昭和30年)、金堂に不審者が侵入した際に本像を毀損し、右第三手の手先と左第二手の手先を持ち去ったため、これらの部分は補修されている[5]。

境内

- 金堂(国宝) - 解説は既述。

- 建掛塔(重要文化財) - 文亀2年(1502年)再建。もともとあった堂は楠木正成が三重塔を建立しようと建築に着工したところ討死してしまい、一重目を造り終えたところで工事が中止され、仏堂に改築されたもの[2]。焼失後、同じような形式で再建された。

- 鐘堂

- 訶梨帝母天堂(鎮守堂、重要文化財) - 天文18年(1549年)再建。

- 鎮守堂拝殿(大阪府指定有形文化財) - 延享元年(1744年)再建。

- 牛滝堂

- 霊宝館

- 恩賜講堂(重要文化財) - 1930年(昭和5年)移築・改造。昭和天皇即位大典のために京都御苑内に建てられた大饗宴場の一部を移築・改造したもの。

- 弘法大師礼拝石

- 星塚 - 七つある。北斗七星如意輪曼荼羅となっている[3]。

- 宝蔵

- 弁天堂

- 阿弥陀堂

- 御影堂(大師堂、大阪府指定有形文化財) - 江戸時代中期再建。

- 行者堂

- 開山堂(本願堂、大阪府指定有形文化財) - 正保3年(1646年)再建。

- 道興大師御廟

- 楠木正成首塚 - 湊川の戦いの後に足利尊氏が当寺に届けさせたという楠木正成の首を埋めたという塚[3]。

- 後村上天皇桧尾陵

- 阿野廉子(新待賢門院)の墓 - コウボ坂陵墓参考地。

- 後村上天皇御旧跡 - 旧惣持院跡。

- 中院 - 塔頭。楠公学問所。幼少期の楠木正成が龍覚を師としてここで仏道修行をしたという。

- 本坊 - 旧槙本院。

- 梅園 - 梅、桜、紅葉などが植えられている[3]。

- 山門(大門、大阪府指定有形文化財) - 万治2年(1659年)再建。

- 楠木正成像

- 建掛塔

- 訶梨帝母天堂

- 恩賜講堂

- 本尊 如意輪観音像

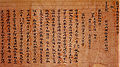

- 観心寺縁起資財帳

- 楠木正成像

- 楠木正成首塚

Remove ads

文化財

当寺には多くの文化財があり、仏像などは寺内の霊宝館に多数展示されている。また境内が国の史跡に指定されている。

国宝

- 金堂 附:棟札(1枚)

- 木造如意輪観音坐像

- 観心寺縁起資財帳

重要文化財

- 書院

- 建掛塔

- 訶梨帝母天堂(かりていもてんどう) 附:棟札(2枚)

- 恩賜講堂[6][7](元登録有形文化財[8])

- 絹本著色大随求像(だいずいぐぞう)

- 金銅観世音菩薩立像 - 像高33.3センチメートル。

- 金銅観世音菩薩立像 - 像高18.3センチメートル。

- 金銅釈迦如来半跏像

- 金銅如意輪観音半跏像 - 大阪市立美術館寄託。

- 木造愛染明王坐像

- 木造不動明王坐像 康円作[9]

- 厨子入木造愛染明王坐像(伝後村上天皇念持仏) - 像高6.2センチメートル。

- 木造如意輪観音坐像

- 木造四天王立像[10]

- 木造釈迦如来坐像

- 木造薬師如来坐像

- 木造宝生如来坐像

- 木造弥勒菩薩坐像

- 木造聖観音立像 2躯 - 像高166.5センチメートル、167.0センチメートル。前者は奈良国立博物館寄託。

- 木造聖観音立像 - 像高180.3センチメートル。東京国立博物館寄託。

- 木造聖観音立像 - 像高163.5センチメートル。

- 木造聖観音立像 - 像高167.0センチメートル。

- 木造聖観音立像 - 像高170.2センチメートル。

- 木造十一面観音立像

- 木造地蔵菩薩立像

- 木造厨子入聖僧(しょうそう)坐像

- 金銅蓮華花瓶(けびょう) 一対 うち1口元徳二年銘

- 鉄造燈籠 貞永二年銘

- 藍韋威肩赤腹巻(あいかわおどしかたあかはらまき、伝楠木正成所用)※「腹巻」は鎧の一種

- 観心寺縁起(後亀山天皇宸翰奥書本、後小松天皇宸翰本)2巻

- 中尊寺経(金銀字経166巻、金字経50巻)216巻

- 観心寺文書(688通)29巻、2冊、360通

国の史跡

- 観心寺境内

大阪府指定有形文化財

- 観心寺(建造物)6棟

- 大門

- 鎮守社拝殿 附:棟札(1枚)

- 御影堂(大師堂)

- 本願堂(開山堂)

- 槙本院中門

- 槙本院持仏堂

河内長野市指定有形文化財

- 伊達政宗自筆書状

- 東洋図・世界図屏風 一式

河内長野市選定保存地域

- 観心寺のヒノキ林(ふるさと文化財の森)

Remove ads

前後の札所

所在地

- 大阪府河内長野市寺元475

アクセス

周辺情報

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads